連日のように取り沙汰される少年による犯罪。「キレる17歳世代」とレッテルを貼られた私と同世代の少年少女が引き起こす凶悪な犯罪を、他人事として見過ごすことができなかった。

彼らを取り巻く社会環境の悪化が原因だという声が揚がるのは今に始まったことではないが、目まぐるしく変化する社会環境に、少年達以上にそういった環境を作り上げる大人達が不安を抱いているのも事実である。メディアは誘惑に満ちた性情報や、暴力的かつ残虐な表現を含んだ情報を発信し続け、少年達を刺激し、時には獲物として彼らを捕えるのである。

この状況を踏まえ、青少年の健全育成を目的とし、彼らに有害な影響を与える情報を規制しようという動きが活発化している。内閣府は「青少年育成施策大綱」を掲げ各メディアに自主規制を促し、各自治体もそれぞれ条例を設けて規制に乗り出している。

しかし、この動きは危険を孕んでいるのもまた事実である。「有害」とされる表現が曖昧で不明瞭であり、判断が主観的になり、結果「表現の自由」を著しく害する可能性だ。現に各メディア団体から反対意見が表明されていることは言うまでもない。

果たして青少年の健全育成を可能にするには、どういった環境がふさわしいのだろうか。少年犯罪の現況を明らかにした上で、メディア規制の危険性と少年犯罪との直接的な因果関係に触れながら、以下に考察する。

第二章 少年犯罪の現況

まず、少年犯罪ないし非行問題の実態を知る必要がある。

現在議論されている青少年健全育成基本法案の冒頭で

「青少年をめぐる問題は、大人の社会の反映であり、この社会に生きるすべての大人がその責任を共有すべきものである。そして、青少年をめぐる問題は、家庭、学校、職場、地域その他の社会のあらゆる分野にわたる広範な問題であり、青少年の健全な育成に関する施策をより効果的に推進していくためには、国、地方公共団体その他の関係機関及び国民各層の協力と密接な連携の下での国民的な広がりをもった一体的な取組が不可欠である。」

と述べられているように、

青少年に関わる問題は広く、あらゆる背景が複雑に絡み合っているのであるが、有害規制動向を研究するにあたって、少年犯罪・非行とメディアの関係は、その原因としてだけでなく、それらに関する情報を伝達し、大きく取り上げるという点に置いても重要であると私は考えるからである。

では、中身を見ていくとする。

内閣府の定める

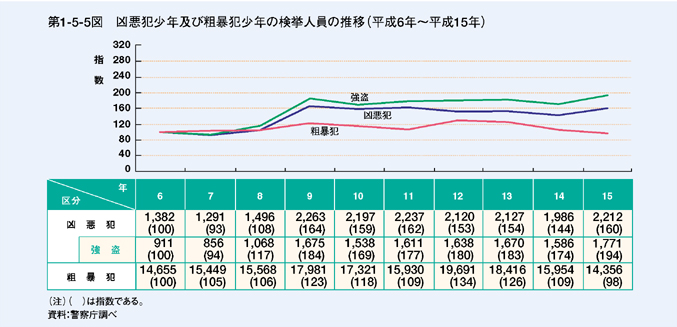

によると、全体的な刑法犯の人口比に占める割合は平成5年を区切りに増加の一途を辿り、戦後最も多かった昭和57年に追いつこうとしている。

そして特筆すべきは、その中でも殺人や強盗などの凶悪犯が著しく増加しているという点である。

もちろん、軽微な犯行の増加も大きな問題ではあるが、その背景には社会環境の激変に伴い、非行概念の崩壊が起こり、一般少年との境界が不明瞭になったこと、さらに非行の低年齢化によって裾野の拡大が起こっているという現状が見て取れる。これが「非行のボーダーレス化」である。

しかも重要なのは、このことと少年犯罪の凶悪化が無関係ではないという点である。

一般少年との境界線が曖昧になり、底辺が広がったことが非行予備軍を潜在化させ、また抵抗対象を失い自覚しにくくなった攻撃性が内部に蓄積し、これらがちょっとした媒介要因の働きによって一挙に噴出するのだ。

これといった理由が無く凶悪な犯罪を引き起こし、逮捕されてもきょとんとしている犯人の姿にも、そのことが窺い知れる。つまり犯罪の種類や特色は違えど、その深層に潜む要因には一種の共通点が存在するのである。不定形で、しかも強大なエネルギーが犯罪に具体化しつつ、そのことを本人は全く感知しないといった奇妙な状況もそこから生まれる。

以上をまとめると、国民の価値観や生活様式の多様化、家族的結合や地域社会の連帯意識の希薄化等の現代的特色が、青少年を取り巻く環境にも大きな変化をもたらした。結果的に、消費社会化・情報化等の急速な進行により、青少年も消費社会の一員として大人社会に否応なしに組み込まれることとなり、それが物質的な欲求充足への刺激・誘惑を引き起こしている。こうした我が国社会の変化は,かつて非行抑止機能として働いた我が国固有の社会的・文化的特質を変容させ,青少年の社会的な自立の遅れ等の新たな問題を生じさせた。これに加え,社会の耳目を集める少年による特異な凶悪犯罪が散見されること等から,少年非行に対する国民の不安感が広がってきているように思われる。

そして、先ほど示した媒体要因、つまり内部に蓄積された攻撃性を引き出す一つの要因として、メディアの情報による刺激が問題とされているのである。

青少年とテレビ、ゲーム等に係る暴力性に関する調査研究

第三章 最近の有害規制動向

第二章で示したように、少年犯罪の凶悪化が取り沙汰されると共に、メディアの情報による刺激が青少年の情操に何らかの悪影響を与えるのではないかという懸念が指摘されるようになった。

これを受けて、90年代末青少年問題審議会が一つの答申を提出した。「戦後を越えて-青少年の自立と大人社会の責任」(1999年7月22日)がそれである。これは、少年の粗暴化傾向、非行問題の深刻化に対応するべき青写真の提示ともいうべきものである。その中で、青少年を非行から守る環境づくりの一つとして、「社会環境改善のための地域ぐるみの体制づくり」が強調された。青少年有害表現物に対する自主的あるいは公的規制の必要性が改めて認識されたものである。

これをきっかけに、関係業界の自主規制のみならず、それを促すための地域の運動及び行政による指導と、さらにこれを支えるための法律が必要となるという認識が高まってきたのである。

この頃すでにNHKと民放連による番組向上委員会では、「放送と青少年に関する委員会」を2000年4月に設置して、視聴者からの意見を受け、番組内容の自主的調整を目指した検討会を出発させていた。

そして2000年9月、自民党は

「青少年社会環境対策基本法案」

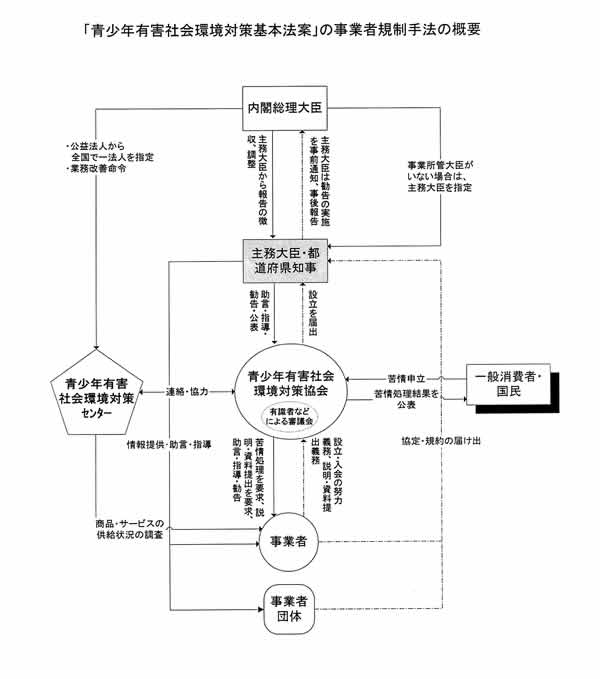

を立案して、有害表現物に対する行政上の指導・助言・勧告を行って、違反者には公表措置を講じるほか、それを実行する機関として「青少年社会環境対策センター」の設置を提案したのである。

この法案は、「青少年を健全に育成していくための良好な社会環境の確保」を目的とし、「青少年有害環境」を「青少年の性若しくは暴力に関する価値観の形成に悪影響を及ぼし、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある社会環境」と定義し、場合によっては、上図のように事業者及び事業者団体に遵守すべき規準の協定又は規約の締結・設定、総務庁長官等による指導・助言及び勧告・公表などを定めた法案であったが、2002年以降国会における審議がなされていない。

そしてそれに代わり2003年、内閣総理大臣を本部長とし全閣僚を構成員とする「青少年育成推進本部」が設置されたのである。

その後、当推進本部において2003年12月9日に、政府の青少年育成の基本理念と施策の中長期な方向性を示す「青少年育成施策大綱」が策定される運びとなった。

1、現代の生活の充実と将来への成長の両面を支援

(青少年が、現在の生活を充実して送るとともに、将来に向かって、挑戦と試行錯誤の過程を経つつ、自己選択、自己責任、相互支援を担い、社会とのかかわりの中で自己実現を図る、社会的に自立した個人として成長するよう支援すること。)

2、大人社会の見直しと青少年の適応の両方が必要

(大人が、青少年の問題は大人社会の問題の反映であることを踏まえ、青少年の健全な育成を図る上で望ましいものとなるよう大人社会の在り方についての見直しを行うとともに、青少年が、成長に応じて大人社会を理解し適応するという、大人と青少年双方の信頼と努力が必要であること。)3、すべての組織及び個人の取組が必要

(青少年の健全な育成は、社会全体の責任であることを踏まえ、家庭、学校はもとより、職場、地域、民間団体等の社会を構成するすべての組織及び個人が、それぞれの役割及び責任を果たしつつ、相互に協力しながら取り組むことが必要であること。

)

以上の三つを基本理念とするこの大綱の中で、有害表現について次のように述べられている。

青少年を取り巻く有害環境への対応

(各種メディア等を通じた有害情報対策)

各種メディア等を通じた有害情報に対する関係業界団体や事業者の自主規制の徹底を促進するため、各種メディアの特性を踏まえ、青少年の健全な育成に配慮した自主的な取組を講ずるよう要請を行う。また、各企業が各種メディアを活用して広告や協賛を行うに当たっては、青少年の健全な育成に配慮をするよう、経済団体等を通じて要請を行う。

民間団体が実施する調査等の取組を支援するとともに、保護者等に対し、関係業界が行っている自主的な取組や関係業界が設けている自主規制団体に関する情報提供を行う。

このほか、関係法令による取締りを行うとともに、参考資料の提供等により地方公共団体の取組を促進する。

(インターネット上の違法・有害情報への対応)

青少年が安全な情報内容をインターネット上で容易に選択することができるよう、インターネットの安全な利用・提供環境の整備を推進するとともに保護者等に対する啓発活動を推進する。

インターネット上の暴力情報、性的情報等の違法・有害情報に対処するため、フィルタリングサービス(インターネットを活用する際に、一定の有害サイト等の閲覧を制限できる仕組み)の意義や活用方法について、ホームページ等を通じた積極的な周知を図るなどにより、その普及を促進する。また、「出会い系サイト」や「自殺」「差別」等に関連したサイトを対象とするサービスの普及について検討を行い、技術開発を支援する。さらに、携帯電話等のモバイル端末におけるフィルタリング機能の実現に向けた検討を行う。

「出会い系サイト」の利用に起因する犯罪から児童を保護するため、新たに制定された「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」に基づき、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手となるよう誘引する行為等の積極的な取締りを推進するとともに、国民への広報啓発や事業者への働きかけなど児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための施策を推進する。

インターネットを通じた児童ポルノデータやわいせつなデータの送信行為に適切に対処するための刑事実体法の整備等について検討を行う。

この中で重視すべきは、各種メディア団体に自主的な取り組みを促すと共に、法令による取締りと地方自治体の取り組みを促進している点である。その煽りを受けてか、ここ最近では地方自治体レベルでの有害規制が見て取れる。以下にその具体例を紹介する。

<神奈川県の例>

神奈川県児童福祉審議会は2005年5月30日、ゲーム内での残虐性を理由に、カプコンが販売する「グランド・セフト・オート3」を県青少年保護育成条例に基づく「有害図書類」に指定。18歳未満の青少年への販売禁止を県に答申することを決定した。残虐性を理由にしたゲームソフトの有害図書類指定は全国で初めてとなる。

「グランド・セフト・オート3」は、米国ロックスター・ゲームスが開発し、日本ではカプコンが2003年9月に販売、翌々年4月までで約35万を売り上げた人気作。殺人や暴力などの残虐シーンを多く含むとして審議会に取り上げられていた。本作は、コンピュータエンターテインメントレーティング機構(CERO)によって、18歳以上対象ゲームソフトに指定されていた。

今回の答申を受けて松沢成文知事は、翌月7日に告示。これにより、18歳未満の青少年への販売が禁止、他のソフトと区別して陳列することが義務づけられ、悪質な違反者は30万円以下の罰金となる。(東京新聞)

これに対しカプコンは、表現の自由のみを主張しすべてのテレビゲームが表現の自由の名の下に野放図に何の制約も受けるべきではないとの見解には与していない。内容によっては、一定の合理的な制約に服することがあると考え、それを実践してきたと発表。

また、「GTA3」は元々が“大人のエンターテイメント”という位置づけで、これに伴いコンピュータエンターテインメントレーティング機構(CERO)によるレーティングの指示を受け、本作のパッケージ前面に「18才以上対象」のシールを貼り、赤に白抜きのシールで「このゲームには暴力シーンやグロテスクな表現が含まれています」と表記をしており、販売方法については小売店に対して、本ゲームの区分陳列を依頼している、と述べている。

なお、今回の問題に関しては、関連する当事者間の協議・協力により達成することができると考えてきたが、上記に挙げたような取り組みを一顧だにされておらず、非常に残念である、との見解を示した。

上記の神奈川県の動きを受けて、9月16日に埼玉県、12月13日に千葉県、12月20日に京都府がそれぞれ残虐性を理由に同ゲームソフトを「有害指定」にしたと公示するに至った。

(CAPCOMのホームページより)

(CAPCOMのホームページより)

第四章 規制条例の問題点

第三章で示した法案・条例は、それぞれ「青少年の健全な育成」の名の下に、それを阻害する恐れのある表現物が規制の対象となっている。

しかしそこには多くの問題点と危険性が存在すると私は考える。

2001年11月、自民党の内閣部会・青少年を取り巻く有害な環境対策の推進に関する小委員会(田中直紀委員長)がまとめた「青少年有害社会環境対策基本法案」

においては、「青少年有害社会環境」を「青少年の性若しくは暴力に関する価値観の形成に悪影響を及ぼし」「逸脱行為若しくは残虐な行為を

誘発し、若しくは助長する」など「青少年の健全な育成を阻害するおそれのある社会環境」と、広範かつあいまいに定義している。

しかし、今日のように多様化した社会においては、価値観の形成に影響を及ぼす環境は複雑・多様であり、何が青少年にとって「有害」か、を一概に決

めることは困難であろう。このようなあまりに幅広くかつ曖昧な定義によって規制の対象となる状況は至って危険な状況ではないだろうか。メディアの刺激と少年犯罪の関係性について科学的な証明がなされていない以上、個人的な主観や判断に陥りやすいからである。そもそも、青少年の「価値観の形成」にまで行政が介入すること自体が甚だ問題である。

また、国・地方公共団体の実施する有害社会環境対策に対し、事業者が協力する責務を有するとの規定は、行政主導のキャンペーンへの参加の義務付けであり、マスメディアへの行政の介入を容認する結果につながる。

こうした広義かつ曖昧な定義による規制に対し、各メディア団体は一斉に反対声明を公表している。

以下に代表的なものをいくつか紹介する。

また、政府が掲げる「青少年健全育成大綱」や各自治体の条例の規定は、各業界の自主性を尊重する形を一見とっているかのようにみえるが、行政が対策協会に助言・指導・勧告・公表権を有する以上、行政による事業者への介入に他ならない。これは、各業界による自主規制を否定し、行政の管理下におくものであると言える。言論・表現に関わる分野においては、とりわけ公権力から独立したチェック・システムが望ましいのではないか。これまで事業者が行ってきた自主的な取り組みを、行政の管理のもとで再組織しようとするものであり、視聴者・読者・市民の

自主的な運動を官製の枠組みに押し込めようとするものに他ならないと私は考える。

すでに放送分野では、現行放送法が求める番組審議機関(番審)が長年にわたって活動をしており、NHKと民放連が共同で設立した「放送と青

少年に関する委員会」も2000年から苦情対応と調査研究にあたっている。また、映画分野には50年を超える映倫の活動があり、出版分野におい

ても出版倫理協議会等による自主・自律の取り組みが行われている。法案はこうした事業者の自主・自律の姿勢と努力を否定するものであり、各

種の自主規制機関の存在をないがしろにするものといわざるを得ない

以下に各団体のこれまでの青少年問題に対する取り組みを紹介する。

<日本民間放送連盟の例>

NHKと共同で視聴者からの意見や苦情を受け付ける自主的な第三者機関「放送と青少年に関する委員会」を平成12年4月に設立。同12月に民放テレビのバラエティ番組に対する見解を公表し、局側はこれに真摯に対応した。こうした委員会とテレビ局とのやりとりも踏まえ、テレビ局が自主的に番組内容を改めるということが日常的に行われている。

その規則の中で当委員会の役割をこう定めている。

第2条 「放送と青少年に関する委員会」(以下「委員会」という)の主な機能は、次に挙げるものとする。

(1) 視聴者から寄せられた放送と青少年に関する意見について審議し、寄せられた意見および委員会の見解を、機構の構成員である日本放送協会、(社)日本民間放送連盟および同加盟社に連絡するとともに公表し、放送事業者の自主的検討を要請する。その検討結果または具体的対応についての報告を求め、これを公表する。

(2) 青少年が視聴する番組共通の問題について自主的に審議し、「見解」を公表することができる。

(3) 青少年が視聴する番組の向上に資するため、機構の構成員である放送事業者、番組制作者、青少年自身、保護者等と意見交換を行い、その概要を公表する。

(4) 大学等の研究機関と協力して、放送と青少年に関する調査研究を行う。

そしてその取り組みとして、

○ 「青少年の知識や理解力を高め、情操を豊かにする番組」を各放送事業者が週3時間以上放送。(各局において平成11年秋改編から指定番組を公表)

○ 午後5時から9時までの児童・青少年の視聴に配慮した時間帯の設定。(民放連・放送基準および同解説文に明記)

○ 青少年には刺激が強いと思われる劇場用映画などを放送する際、時間帯の選択や内容の一部カットといった対応に加え、番組の冒頭で事前表示を行い、保護者に注意喚起を行っている。

といったことが行われている。

<社団法人コンピューターエンターテイメント協会の例>

これまで家庭用ゲームソフト業界は、家庭用ゲームソフトのユーザーの多くを占める青少年の健全な育成に寄与することを目的に、平成14年10月からCEROによるゲームソフトの年齢別レーティング制度を実施し、過度に性的・暴力的または反社会的なゲームが販売されないようゲームの内容・表現の自主規制を行うとともに、年齢別レーティングマークを表示して購入に際しての情報提供を行ってまいりました。

今回、CESAを中心として、近年の家庭用ゲームソフトの普及に伴う社会への影響の増大、コンテンツの多様化と表現力の飛躍的な向上を踏まえ、家庭用ゲームソフトの販売について自主的な「販売規制」を導入することにより、青少年の生活に関わる一業界として積極的に社会や家庭における青少年の健全育成に向けた努力に協力すべきと考え、自主的な販売規制を実施することと致しました。

(報道発表資料より抜粋)

具体的には、

○ 「CERO18歳以上対象ゲームソフトの年齢区分に合ったユーザーへの販売」、「お客様が年齢区分を認識しやすい陳列の工夫」、「店頭でのレーティング制度の告知強化」等、販売店各社への協力願い

○ 消費者へのCEROレーティング制度についての啓蒙活動を強化し、ご理解いただけるよう努力すると同時に、青少年を取り巻く行政・団体に向けた積極的な情報発信。

○ パッケージ表記の改善の検討(コンテンツアイコン表記の改善を含む)

などの取り組みが盛んである。

<映倫管理委員会の例>

映倫管理委員会(映倫)は表現の自由を護り、青少年の健全な育成を目的として映画界が自主的に設立した第三者機関です。映倫管理委員会は映画が健全な娯楽として多くの人々に親しまれ、社会の倫理水準を低下させたり、青少年に悪い影響を与えたりすることのないよう、劇場で上映される映画を「映画倫理規程」に従って審査しております。

(映倫のホームページより)

(映倫のホームページより)

第五章 諸外国の規制例

<ドイツにおける青少年有害図書規制>

ここで有害図書規制の先進国であり、「青少年有害図書連邦審議会」を有するドイツの有害規制対策を紹介する。

ドイツ共和国に青少年保護を目的とする出版物頒布規制が制度化されたのは、1953年に「青少年に有害な文書の頒布に関する法律」が制定・施行されてからのことである。

ここで興味深いのは、1949年のドイツ基本法が制定された際に、表現の自由と検閲の禁止を明言すると同時に(基本法5条1項)、青少年保護を目的とした法律でもって表現の自由は制限されることをも明らかにしていた点である(基本法5条2項)。ゆえに、「青少年に有害な文書の頒布に関する法律」も矛盾することなく成立し得たのである。

「青少年に有害な文書の頒布に関する法律」は青少年の成長にとって有害と思われる図書(青少年に道徳上危険な図書)、いわゆる性表現など不道徳な表現や暴力、犯罪、人種差別を助長する表現、戦争を賛美する表現などについて、これを審査して有害図書リストに掲載する機関として、「青少年有害図書連邦審査会」を設置した。これは「青少年に有害な文書の頒布に関する法律」が施行されてから約1年後の1954年5月14日のことであった。この審議会により有害図書リストに指定された表現物を故意に青少年に「提供し、引渡し、見聞に供し」たり、青少年が出入りする場所に「陳列し、掲示し、観覧に供し」たりした場合には、懲役または罰金刑に処されることとなった。

そこから約50年経った2001年3月末までに、連邦審議会により有害図書リストに掲載されたビデオソフトは2769タイトルにも上った。その中には、ブルース・リーのカンフー映画が23タイトル含まれている他、ギャング映画や不良集団もの、犯罪映画や戦争映画がリスト上にある。また、ゾンビ等に代表されるホラー映画も含まれている。

また、90年代半ばから、インターネット上に開設された表現内容に問題となるものが多く見られるようになったことから、これに対処すべく、上記の法律は1997年に「青少年有害図書及びメディアコンテンツの頒布に関する法律」へと改正され、サイバーポルノなどの有害指定を行うようになった。その結果、現在では500件以上のインターネットサイトがその対象となっている。さらに、青少年の有害情報へのアクセスを遮断するフィルタリングソフトやレイティングソフトが開発され、インターネット関連業界も「マルチメディア・サービス・プロバイダ自主規制委員会(Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter)」を設置するなど、自主的な試みに期待することができるような状況になっている。

少年犯罪の凶悪化はドイツにおいても例外ではい。1990年代になると、極右少年によるショッキングな犯罪の発生や暴力犯罪の増加、警察統計上観察される少年犯罪の低年齢化などを背景として、少年法の厳罰化が叫ばれるようになったのである。

しかし、新しい少年犯罪像と制裁効果に関する調査研究により、厳罰化と真っ向から対立する動きも見られる。つまり、少年犯罪はだれでも行いうるものであり、軽微で、一過性のものであり、成人犯罪への入り口ではないという考えの台頭である。また、自由を剥奪し、社会とのつながりを切ることにより、再犯の可能性は高まり、自由の剥奪は「犯罪」とされる行為の背後にある社会的矛盾を増幅させることが指摘され、「社会内処遇」の重要性も問われた。

そして現在、ドイツ少年裁判所・少年審判補助連合と労働者福祉協会は新たな少年法改正に向けて、次のような提案を打ち出している。例えば、16歳を「処分成人年齢」として、16歳未満の少年には原則的に自由剥奪処分を科しえないようにすることや、18歳以上の21歳未満の「青年」には、成人刑法ではなく、原則的に少年裁判所法を適用すべきであるというものである。これは、刑罰を受ける者の年齢が若くなればなるほど、累犯率が高くなっている、という統計にも後押しされている。

厳罰化傾向の強い日本の少年法も今、多面的な判断が求められているのではないだろうか。

<カナダにおけるVチップ及びレイティングの試み>

−総務省郵政事業庁による調査資料がら抜粋−

カナダでは、1990年代初頭より放送局が暴力シーンに関する自主規制(業界ルール)を制定しており、各事業者とも同自主規制を遵守していた。しかしながら、同自主規制によりカナダの放送事業者が放送できない番組でも、米国のCATVを通してカナダの視聴者は視聴できるという状況が放置されており、このような状況を改善するため、1993年からレイティング・Vチップの制度策定が開始され、1994年にはテスト、1995年には公聴会が開催されるなど、米国よりも先行していた。

しかしながら、カナダは米国のテレビ放送の影響を大きく受けるため、米国の制度が定まるまで自国の制度を決定しなかったため、レイティング自体は1997年6月から導入されたものの、Vチップの信号についてはまだ発信されていない。

レイティングに関する苦情は、Canadian Broadcast Standard Council、あるいはCRTCで受け付ける体制が取られているが、現在までに苦情を含めた反応はあまり無いとのことである。しかしながら、放送業界がCRTCと共同で導入前に実施した世論調査や、各地で実施したテスト世帯における反応では、視聴者はこれらの制度を支持するとの結果が得られている。

しかし、未だ効果を検証する段階に至っておらず、視聴者からの反応もゼロに等しいという指摘が多いのが現状である。

第六章 少年への影響

では、そもそも「有害」とされる表現物と青少年の行動に因果関係は存在するのであろうか。

以下に考察する。

まず参考にしたいのは次の資料である。

これは総務省郵政事業庁が有識者(メディア論、法学、工学、脳科学、教育関係、放送関係、ジャーナリスト等)の意見をまとめたものである。

この調査をまとめると、「現代の子供はテレビによって育てられている、よって何かしらの影響を受けている」「暴力シーンは模倣の対象となるため、悪影響が強い」「テレビは社会学習という役割を果たしている」といったところだろうか。「日本においては未だ研究報告が少なく、判断が難しい」という意見も見られる。

また、臨床心理学における行動療法の分野においては次のような研究がなされている。

人と人とが対立したりする時や、相手に対して強い怒りや嫌悪を感じたような時、物理的な方法や心理的方法を用いて相手に危害を加えようとするときがある。こうした行動のことを「攻撃行動」と呼ぶ。人間以外の動物では同種の他の個体に対する攻撃行動はある段階までで抑制されることが多いのであるが、しかし、人間にはそうした抑制が無いだけではなく、武器なども使うことも出来るため、相手を殺害するような深刻な事態に陥ることも多々にしてあるのである。

では、「暴力シーン」はこうした「攻撃行動」に影響を与えているのであろうか。

これには二つの考え方がある。

その一つは、元来人間には攻撃的な本能・傾向があると想定するというものである。その考え方よれば、私たちは日常の生活でそのような攻撃行動に出ると考えられるのではあるが、実際にはそのような攻撃本能に基づいた行動を表出させると社会的罰を被るのでこれを抑圧しているのである。しかし、攻撃的エネルギーは単に押さえ込まれるだけで無くなるというわけではないので、何らかの形で処理されなければならないのである。そこで出てくるのが、テレビの「暴力シーン」を見ることによってそうした抑圧された攻撃的エネルギーが実際の「攻撃行動」として現れるのではなく、安全なかたちで放出されるというカタルシスの効果があるとする考え方である。したがって、暴力番組の視聴によって現実の日常生活において「攻撃行動」をとることはむしろ少なくなっていると主張されている。

ダラードが唱える「フラストレーション=攻撃仮説」によれば、人は他者の行動や状況によって自分の欲求が充足されないような時に、フラストレーション(欲求不満)が高まり、攻撃行動が導かれるといわれる。だけれども、フラストレーションが遊びや他の行動によって適切に低減されるようなことがあれば、必ずしも「攻撃行動」に結びつくとは限らない。つまり、そのような考え方によれば、テレビや映画の暴力シーンはこういったフラストレーションを低減する役割を担っていると考えられるのである。

もう一つの立場としては、個人は他者の行動の、その結果を観察することによって、特定の行動様式を獲得・修正するということがあり、テレビはそのような観察、学習のモデルを提供するのだ、というものである。すなわち、それは暴力番組の視聴によって攻撃行動が学習されるということによって、より攻撃的な行動がとられるようになるのではないかということを予測する考え方である。

「攻撃行動」がどのように学習されるのかということについては、社会的学習理論の立場から詳しい研究がなされている。「攻撃行動」はその行動が良い結果や報酬を導くことによる直接強化によって学習されることもあるが、「攻撃行動」への直接の報酬が無いようなときにも、他者の「攻撃行動」をモデリングすることによって「攻撃行動」が学習されることもある。心理学者のバンデュラーの実験によれば大人が人形を痛めつけているのを観察した子供達は、大人の行動をモデリングし、そしてその後同じような行動をしたのである。そしてまた、バンデュラーは暴力番組のもたらす悪影響についても実験をしており、それによって傍証を得、直接にテレビ視聴を統制したフィールド研究においても同様の結果が得られているのである。すなわち、それは暴力番組をたくさん見る子供ほど攻撃的になり、自他の暴力的行動に対して寛容になる傾向が認めらており、そしてまた、そうした傾向は十年を経過したあとにさえ見出されたのである。

暴力番組を繰り返し視聴することにより、暴力は現実の世界において、よく見られる、ありふれた行動とみなされることによって、自他の暴力を看過しやすくなるのである。また主役の影響によって暴力は正当な目的遂行のためなら是認され、正当化され、そしてまた奨励されているのである。当然のように、子供たちはその行動をお手本とするわけなのである。

以上の調査・臨床心理学的研究・社会学習理論を統合すると、メディアが青少年へ与える影響としては以下の説があげられる。

無害説

どんな映像や出版物に接触しても、それが行動の直接的動機には結びつかないという考え。

この立場から言えば、そもそも「有害」とされる概念が存在しないということになる。

浄化効用説

ある種の表現物と接触することにより、意識の深層に存在する暴力的・性的衝動が浄化されるという考え。

模倣説

接触した映像や表現がそのまま青少年の行動となって表れるという考え。

または、直接的ではないが、徐々に規範意識を弱めて作用を含んでいるとするもの。

人格阻害説

直接的な影響は見て取れないが、青少年の人格形成に何かしらの悪影響を及ぼしているとする考え方。

社会認識学習説

映像や出版物の主人公に自分を重ねることで、その主人公を通して社会認識もしくは自己認識をすることで、自己実現の助けとなるという考え。

このようにメディアが青少年に与える影響については様々な説が飛び交っている。ここで重要なのは、それが有益であるのか有害であるのかということを、実験的データに基づく基準等により科学的に証明することは不可能であるということである。だからこそ、行政による「有害な恐れのある」という一方的な判断に基づく規制には疑問を感じざるを得ない。

しかし、これから先も青少年の発育とメディアは常に背中合わせであることもまた事実である。ゆえに、行政・メディア・学校・家族も含めた全ての環境がそれを見守っていくべきであると私は考える。

第七章 政策提言

青少年の健全な育成とは何なのだろうか。彼らを箱の中に閉じ込めてしまうことだろうか、はたまた野放しにすることだろうか。どちらにしろ、ひとつの凶悪事件の原因をメディアに見出して規制を促すという、モグラ叩きのような政策では根本的な解決には程遠い。

少年犯罪は社会を映す鏡と言われるが、あいまい摸糊でつかみ所がなく、均質化されていく中で境界や規範が薄まっていく様子は、現代の社会の状況を端的に表していると言えるのではないだろうか。大人と子供、非行と遊戯、正常と異常との境界線が崩壊し、社会規範・家庭秩序が弱体化したことが、青少年の攻撃性を引き出しているのである。

また、彼らは「遊び」を失ってしまった。つまり、自由な空間で「遊び」を繰り返すことにより、必然的に秩序や規範、限度を習得する機会を失ってしまった。凶悪化する少年犯罪の一因をメディアに見出そうとするならば、唯一言えることは彼らの「遊び」の時間を奪ってしまったことだろうか。

いずれにせよ、家庭の空洞化によりその任務を引き受けようとする行政がすべきことは、価値観の強制や管理ではなく、自立的な規範の形成を手助けすることである。そのためにはそれが自然と行える環境(家庭・教育現場)の見直しが急務である。それこそが「青少年の健全な育成」であると私は信じている。

そんな後手後手に回る少年犯罪対策ではあるが、今後大いに期待に値する面も兼ね備えている。と言うのは、まだまだ検討段階であるがゆえに、政府や各地方自治体、そして情報を提供する側であるメディア関連事業者はそれぞれ「市民の声」を募集している。これが反映されれば、行政の権力の監視をメディアだけではなく市民もそれに参加することで、より多面的な問題解決に繋がる可能性を持っているのである。情報を「受ける」ことだけでなく「送る」ことも容易になった現代においては、青少年問題のみならず多くの政策過程において、市民参加が重要視される時代が来たのではないだろうか。

参考文献:

- 安部哲夫「青少年保護法」

- 間庭充幸「若者犯罪の社会文化史」

- 桜井哲夫「不良少年」

- 青柳肇・杉山憲司「こころのサイエンス」

- 桜井哲夫「ボーダーレス化社会」