ゆとり教育

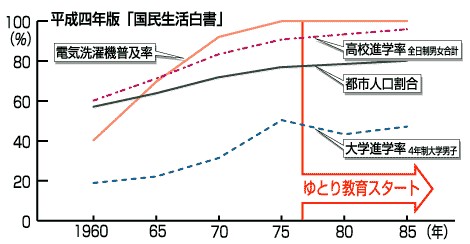

現在の教育改革のルーツは、1984年に中曽根内閣が設置した臨時教育審議会(臨教審)にあると言われる。だが、ゆとりをめざす教育路線が打ち出されたのは、これより前の1977年に学習指導要領が改訂された時にまでさかのぼる。したがって、ゆとりをめざす教育というのはすでに30年近くにわたって実施されてきたのである(下の表を参照)。2002年度から実施された現行の新学習指導要領(告示は1998年)では、完全週5日制の実施、授業内容の3割削減に加え、「総合的な学習」の導入など、これまでの方向性を引継ぎ、より強調した、言わばゆとり教育の総決算となるものだった。

図1(朝日新聞「第2回 2002年 教育改革を考える」より)

ゆとり教育という政策をとるようになった背景には、知識詰め込み型教育に対する反省がある。受験競争の過熱によって子供の負担は大きくなる一方、学校に疎外感を感じる生徒たちは、校内暴力等の問題を引き起こしてきた。忙しすぎる日本の子供を救うため、教育内容を減らすべきだという論調が学者やマスコミの間に広がり、結果的に文部省もその方向に動いてきたのである。

2002年度に実施された学習指導要領の改訂では、学校週5日制の導入に伴い、小学校から高校までの教育の内容を「3割削減」することが目玉の一つであった。教育内容を減らすことによって、小中学校ではスローペースでの学習が可能になり、まさに「ゆとり」の教育が実現できるという考えである。また、「総合的な学習の時間」を設けることにより、教科の壁を越えた総合的な学習をめざし、さらには体験学習やテーマ学習など、子どもたちの主体的な学習を取り入れることにより、学習意欲を高めようというもう一つのねらいもあった。新学習指導要領の基本コンセプトである「生きる力」を、具体的な形にしたのが、この「総合的な学習の時間」なのである。では、「生きる力」とはどのようなものなのか。第15期中教審の第一次答申(1996年7月)の中で登場したこの言葉は、要約すると次のような意味になる。

・自分で課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決する資質や能力

・自らを律しつつ、他人と協調し、他人を思いやる心や感動する心などの豊かな人間性

・たくましく生きるための健康と体力

つまり、講義形式の授業を受け、知識を蓄えてテストで良い点を取ることを目指すという学習に対して、「自ら学び、自ら考える」という学習を促しているのである。当時、文部省では学力低下は問題にしておらず、むしろ子どもの学習意欲が希薄になってきていることを問題視していたと思われる。子どもの学習意欲の減退を示すデータの一つに、IEA(国際教育到達度評価学会)調査−表1がある。

表1 第3回IEA調査(1999年)による理科に対する態度の国際比較 国/地域 好きな生徒

の割合(%)理科の勉強は

楽しい(%)理科は生活の

中で大切(%)将来、理科を使う

仕事がしたい(%)イラン 93 93 89 80 シンガポール 92 90 93 61 タイ 90 87 96 79 クウェート 89 87 92 72 コロンビア 87 94 97 79 イギリス 78 82 81 47 スコットランド 78 81 80 49 スペイン 73 69 87 56 ベルギー 71 77 80 42 アメリカ 71 73 80 50 〜中略〜 韓国 59 40 74 26 日本 56 53 48 20 国際平均値 73 73 79 47

1999年に行われたこの調査では、日本の子どもの学力自体は、国際的に比較してもさほどの低下は見られず(参加38ヶ国中、数学は5位、理科は4位の成績) 、文部省も「わが国の子どもの学力はおおむね良好」と教育白書の中で評価している。

それとは逆に、教科についての好き嫌いや関心・態度の調査になると、見過ごせない結果が出ている。表からわかるように、「理科が好き」「理科は生活の中で大切である」と答えた中2生徒の割合は、21ヶ国中最下位なのである。また、数学についても同様で、日本の中学生は「嫌い」で「生活とのつながりがない」と思っている生徒の割合が、世界的にトップクラスなのである。文部省はこの結果を、日本の理数教育が「知識の詰め込み」になっているためだと捉え、総合的学習の時間を導入するための根拠としたのである。

授業時間と教育内容を削減してゆとり教育を進めるもう一つの狙いは、「七五三」といわれる、授業のわからない子どもへの対処であった。「新幹線授業」といわれ、子どもたちの理解度を無視してあまりに多くの内容を詰め込む授業。それが、小学校では三割、中学校では五割、高校では七割もの授業についていけない生徒をつくりだしている。それを改善することが、「ゆとり」教育のめざすところであった。

・文部科学省の改革路線

このような教育内容の削減とゆとりの拡大という文部省の政策は、結果として学力低下論争を招くことになった。「学力低下」に関しては、何をもって学力とするかという学力の定義の仕方や、データの扱い方によって様々な意見があり、さらに、学力低下があるとするならば、それは教育政策のせいなのか、それとも社会変動による要因等に起因するものなのか、多くの議論があるが、ここでは文部科学省の政策を追うという本筋からはずれないために、取り上げないことにする。詳しくは市川伸一著『学力低下論争』(ちくま新書、2002年)を参照。

文部省は表向きには学力低下を否定しながらも、1999年、『分数ができない大学生』(岡部恒治・西村和雄・戸瀬信之編、東洋経済新報社)が出版された年から火がつき、教育学者や現場の教員、さらに大学の理数系研究者、受験界、そしてマスコミを巻き込んだ学力低下論争を無視できなくなった。「公立校では、学力がつかない」という声が聞かれるようになり、保護者の不安が高まると、公立校や自治体では学習支援策を考えなければならない事態に迫られた。そこで、この学力低下論争以降、文部省がどのような対応策を取ってきたのかを検討してみることにする。

文部省がどのように問題を把握し、教育改革を進めて来たのかについては、1999年ごろから文部省のスポークスマンとして登場した、当時文部省政策課長だった寺脇研氏の発言等から、うかがい知ることができる。寺脇氏は、中学校の業者テスト廃止のために全国を飛び回った文部官僚である。学力低下が社会問題となって以降、たびたび表に出てきて文部省の立場や見解について説明し、ゆとり教育の象徴とも言える人物として名を馳せている。

学力低下が言われるようになった1999年ごろの段階では、文部省の代弁者である寺脇氏は、初等中等教育での学力に問題はなく、ゆとりを掲げた教育改革路線に強気の姿勢を示していた。ただ、文部省内の考えが完全に一致しているというわけではなく、ゆとり教育反対の声も裏で上がっていたはずだと、2000年から行われた教育課程審議会に参加した市川伸一氏は指摘している。

その後、2000年3月に小渕首相(当時)の私的な諮問機関として発足し、次の森首相にも引き継がれた「教育改革国民会議」や、2001年1月に町村文部大臣(当時)が発表した「21世紀教育再生プラン」などから、徐々に基礎学力を向上させるべきだという方針が表に出るようになる。そして、2001年4月に小泉内閣が誕生し、新たに任命された遠山文部科学大臣は、その年の夏以降、明確に「学力向上」をうたうようになる。大臣が打ち出した「学力向上フロンティアプラン」では、スーパー・サイエンス・ハイスクールや、スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクールを指定するといったような、いわばエリート教育を推進する施策が目立っている。

この翌年、2002年から新指導要領が実施され、学習内容は3割削減、学校週5日制が始まるのとは裏腹に、実施にあたって出された「学びのすすめ」には、「確かな学力」や「学力向上」の言葉が並び、「ゆとり」の言葉は見られなくなる。注目すべきは、この中に文部科学省が行っていく「学力向上フロンティアプラン」とともに、各学校で取り組むべき課題がかなり細かく記載されていることである。例えば、柔軟な時間割の編成、少人数授業や習熟度別授業などの個に応じた指導の導入、小学校での教科担任制、発展的な学習の工夫、社会人の活用などがあげられ、さらに具体的に、「始業前に朝の読書の時間を設ける」、「放課後の時間を活用して、補充的な学習を行ったり、児童生徒の主体的な学習を支援する」といったような詳細な例があげられている。学力低下論の影響で、文部科学省は指導要領を固持しながらも、その強調点や教育政策を変化させてきたということは間違いない。これまで文部科学省が掲げてきた「生きる力」がいつの間にかトーンダウンしてしまい、読み・書き・計算という狭い意味での学力をつけることにウェイトが置かれるようになったのである。

この新指導要領は、2年目で早々と見直されることになった。これを、2003年12月26日付けの日本経済新聞は次のように伝えている。

中央教育審議会は10月、指導要領で定めた上限を超える学習内容を教えられるよう文部科学省に答申。文科省は26日に現行指導要領を一部改訂、来年度から実施する。ゆとり路線から学力向上路線への事実上の転換だ。・「ゆとり」が生んだもの

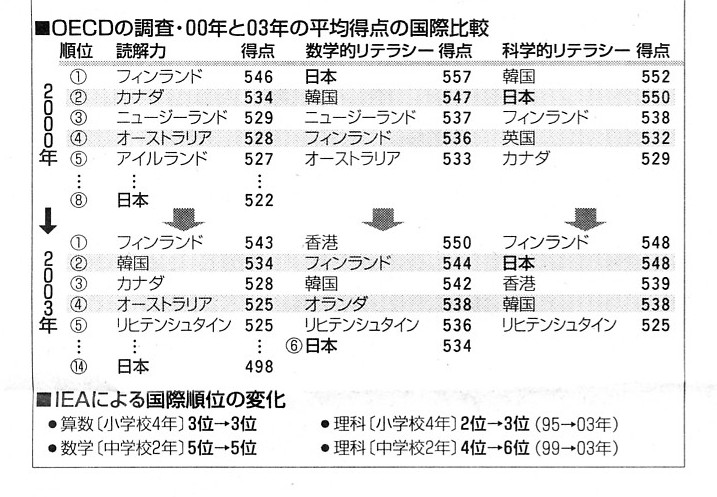

ゆとり教育がどういう結果をもたらしているかについては、様々な見解がある。ただ、間違いなく言えるのは、「基礎学力」については以前より落ちたということである。下の表2にある通り、2003年に行われたOECDとIEAの調査結果がそれを示している。

表2(2004年12月18日付朝日新聞の記事)また、ゆとりをめざす政策が70年代後半から行われてきたことで生まれた「ゆとり」を、子どもたちはテレビやゲームの時間にあて、まったく勉強しない子どもたちが増えたという調査結果もある。詰め込みではなく、考える力をつけさせようとした文部省の政策は、意図しないところで、ほとんど頭を使わなくていいようなテレビやゲームに子どもたちを向かわせたのである。

また、「総合的な学習」は、現場の教師たちの負担をいたずらに増やし、文部科学省が想定していた子どもの学習意欲を高めるという効果をあげるのは難しいという声が多い。今年1月に開かれた日教組の教育研究全国集会では、長野県教組佐久支部が総合的学習などの賛否をアンケートをもとに報告した。総合的学習については「否定的意見の方が圧倒的に多い」。多くの先生が「専門教科の時間を削られ、子どもに力をつけることができず歯がゆさを感じている」と答えている。総合的学習の時間を数学や英語などの教科に振り替えている学校も少なくない。

このようになった原因は、文部科学省が理念だけで改革を進め、財政面においても、教師への指導という面においても、ほとんど何もしてこなかったからだ。総合的学習では何をするか、どのような教材を使ってどのような指導をするかは全て教師任せであり、行政は無責任に放置していると言っても過言ではない。ただ、私は総合的学習の目指す、「生きる力」をつけるということ自体は間違っていないことだと思う。専門教員の配置や財政面の支援、モデル授業のマニュアル化など、現場の教師の負担を増やすだけでない配慮が今後必要である。

文部科学章の性質について、文部科学省が設置する教育課程審議会に参加したことのある市川伸一氏は、著書『学力低下論争』の中で次のように述べている。

従来の日本の教育政策の決定方式というのは、大きな問題を抱えていたように思う。少なくとも私が見る限り、その時代の雰囲気を察知した(つもりの)スローガンがつくられ、それを金科玉条のようにして審議会なり、文部省なりが答申を作ってきた。会議の場では、とことん議論する時間も雰囲気もあまりない。もちろん、委員間の意見の相違はあるが、それぞれが自分の思いを語るだけに終わってしまう。答申の「中間まとめ」に対して、「各方面からの意見聴取」はあるが、文言の微調整に使われる程度である。きれいごとの教育論や「感覚」で政策を決められては、現場で働いている教師や、教育を受ける子どもが振り回されるだけである。あいまいな学力論から離れ、データを基に現実と向き合うべきである。それを教育政策決定に生かしていくことが、文部科学省の今後の課題である。