最近の動向

・文部科学省「義務教育の改革案」

2004年8月、文部科学省は、義務教育に関する4つの項目について、改革案を公表した。これは、中山文部科学大臣による私案であるが、文部科学省のホームページに「義務教育の改革案」として掲げられている。その4項目とは、①義務教育制度の弾力化、②教員養成の大幅改革、③学校・教育委員会の改革、④国による義務教育保障機能の明確化である。

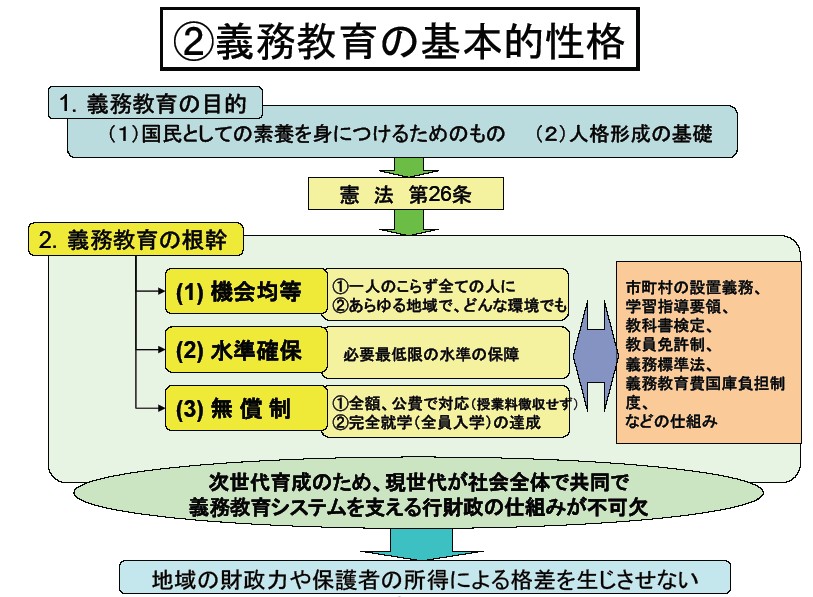

内容はと言うと、まず、義務教育の弾力化では、学校教育法や学習指導要領を見直して、義務教育の到達目標を明確にし、また、小・中学校の区切り方や小中一貫の導入など、これまでの6-3制という枠組みに捉われない、柔軟な制度を目指す。次に、教員の資質の向上を図るため、教員養成・免許制度の改革を行う。教員養成のための専門職大学院などを設置したり、永久資格であった教員免許に更新制を導入するなどする。学校・教育委員会の改革では、地方の裁量の余地を増やすべく、地方・学校の権限を強化する。保護者・住民の学校参画、学校評価・教員評価の徹底、地方・校長の権限強化、教育委員会の在り方の見直しなどが掲げられている。最後に、義務教育の根幹(機会均等・水準確保・無償制)については、国が責任を持って担保するよう、義務教育保障機能の明確化をする。これは、小泉内閣の三位一体改革による税源移譲に関連し、国庫負担制度についての見直しを進めようという趣旨のものだと思われる。

文部科学省のホームページより引用この図は、上記の改革案を「甦れ、日本!」の名前で経済財政諮問会議に出されたものの一部である。義務教育の機会均等、水準確保などを改めて示しているが、注目すべきは一番下の、「地域の財政力や保護者の所得による格差を生じさせない」という部分だろう。経済学や社会学の領域では、一見平等で「1億総中流」と言われるような日本社会でも、実は親の社会階層を継承する形での不平等や格差の拡大が起こっているというのが、近年の重要な問題提起であった。2004年11月に発売されベストセラーとなっている『希望格差社会』(筑摩書房)の著者である山田昌弘氏は、生活状況の格差が広がっているだけではなく、努力が報われるかどうかという希望にまで格差が生じているということを説き、近年のフリーターやニートの増加について説明している。また、さらに言えば、苅谷剛彦氏は、『大衆教育社会のゆくえ』(中公新書)の中で、いかに制度として平等にしていても、親の学歴や所得が子どもの学歴にも継承されるという構造が根強く残っており、学力の階層間格差が広がるような傾向を生み出しているのは、社会制度や教育政策の問題であることを指摘している。

このような「格差」や「社会階層」という視点はこれまでの文部省(文部科学省)の政策決定において、欠けていた点だと言える。形式だけの「平等」にこだわるのをやめ、この言葉通りになるような改革を進めてほしい。親の影響をどこまで不平等と考えて、それを補償するような政策をとるのかは、難しい問題であるが、学校や文化施設を自治体や公立校が積極的に活用し、経済的に恵まれない層であっても意欲のある子どもには、学べる環境が平等に提供されるような社会システムをいかにつくるか、ということが大切なのではないだろうか。

1節でも触れたが、2003年に行われたOECDとIEAの結果を受けて、中山文部科学相は「子どもや学校、自治体に競争意識を」と全国学力テストの実施を提案した。「生きる力」の習得を目指していたゆとり教育は何だったのかと思わされる。今のところ大臣が発言しただけであって、これが文部科学省の改革路線になると決まった訳ではないが、大臣の軽々しい発言を批判する声は多い。学力調査で1位になることが教育の目的ではないはず。確かに、基礎学力の向上は必要だが、その先にある「勉強する意味」を教えることや、学ぶ楽しさを身につけさせることにも目を向けなければならない。そのために総合的学習が導入されたのであるから、それが効果的に行われるのに十分な予算を充て、地域との協力も深めて行くことが必要だ。

最後に、文部科学省の今後の動向を示したものを参考として載せておく。

図2(2004年12月18日付朝日新聞より作成)