志木市『ハタザクラプラン』

少人数学級は学習効率を高めるということが、国立教育政策研究所の調査で科学的に分析されている。ここでは、埼玉県志木市の少人数学級編成『ハタザクラプラン』をモデルに、少人数指導体制を整えるには現在の教育システムにどのような問題があるかを考える。

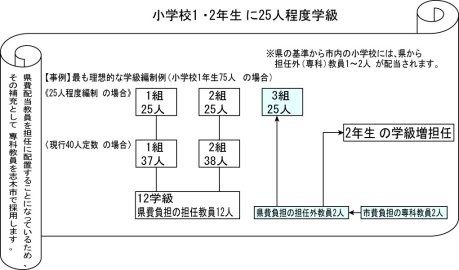

志木市では、2002年度から小学校1、2年生に1クラス25人程度の学級編成を実施した。これは、2001年に「公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律」の改正が行われ、弾力的な学級編成が可能になったことを利用して、志木市が県に要望したことから実現したのである。

しかし、要望したからと言って簡単に実現した訳ではない。2004年9月18日に行われたシンポジウム「義務教育 どう考える−地方分権の流れの中で」にパネリストとして参加した穂坂邦夫志木市長は、少人数学級についてのディスカッションの中で、『県教委は「機会均等が壊れる。だめだ」と言っていたが、ペナルティー覚悟でやるという姿勢を示したら、「しようがない」と許可してくれた』と話している。志木市の強い要望により、埼玉県教育委員会は、学級編制の基準は1学級40人とするが、特例として、教職員定数の範囲内で、小学校低学年(1、2年生)及び中学校1年生を対象に学級編制の弾力化を行うことを認めた。

導入することは認められたが、問題は他にもあった。県は「財政支援は行わない」という立場のため、少人数学級を行うための財政負担(主に教員の給与費)は志木市が請け負うことになった。教員の給与は、日本の場合、国と都道府県が半分ずつ支払っているが、少人数学級実施により増員された教員の分の費用は、志木市が全額負担しなければならないのである。

ところが、学級担任には県費配当教員(県が給与を支払っている教員)を配置すると決められているため、少人数学級の実施によって増えたクラスの担任には、それまで担任についていなかった教員を充て、市費で新しく採用した教員を、担任を持たない専科教員に充てることによって、志木市は規定の枠内で25人程度学級を実現したのである。(下図参照)

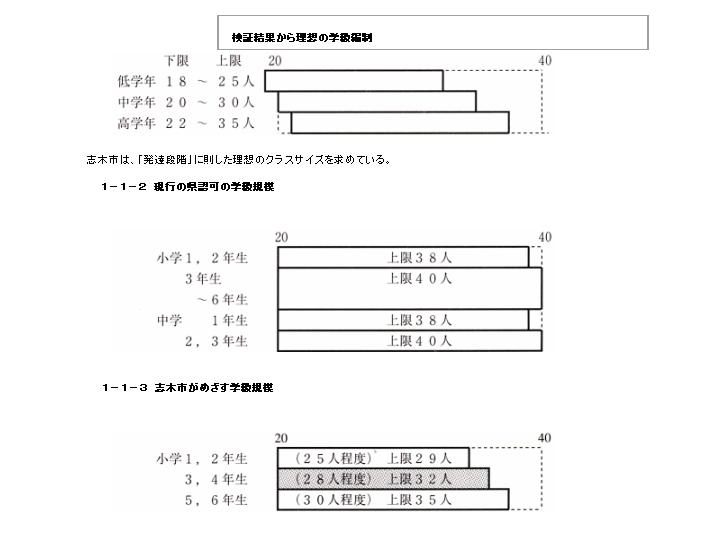

(志木市ホームページより引用)志木市は小学校1、2年生に25人程度学級を実施した翌年の2003年に少人数学級の実態・実感調査行い、検証結果を踏まえて2004年度には1、2年生の「25人程度学級」に続き、更に3年生の「28人程度学級」の実施を決めた。(志木っ子ハタザクラ・ぷらす・プラン)

25人程度学級を1年間行った検証として志木市が実施した実態・実感調査(調査数:教員119人、低学年保護者1,026人、高学年児童405人)では、発達段階によって、学級編成の適正規模は変えるべきだと指摘している。(下図参照)

(志木市ホームページより引用)こうした「少人数学級の適正規模」についてのデータは珍しく、注目に値するだろう。志木市は志木っ子ハタザクラ・ぷらす・プランにおいても、臨時教員を採用するための財政的支出をしている。 少人数学級の教育的効果が高いとわかっていても、今のところ自治体で取り入れるには財政面での負担を強いられるため、志木市のように積極的に教育に投資する自治体でなければ導入は難しい。自治体だけでなく、国も財政面での対応をしなければならない。