教員養成塾と杉並師範塾

東京都は、平成16年度4月より、『東京教師養成塾』を設置した。これは小学校の教員免許を出している大学から100名ほどの学生を推薦してもらい、一定の研修を受ければ無試験で採用するというものである。養成塾の講座内容には、週1回の特別教育実習や、奉仕活動体験等がある。第一期生は96人いて、塾に在籍中に特別選考を行い、合格した者が公立小学校の教員として採用されるようだ。

こうした養成と採用の一体化は、大学での大学での教師教育を否定することにつながりかねない。しかし、1節で取り上げたように、教員養成システムに限界が来ているのも事実である。大学に頼らず、自治体で費用を負担できるのならば、その地域が求められている教師を育てることができ、効率的だと言える。

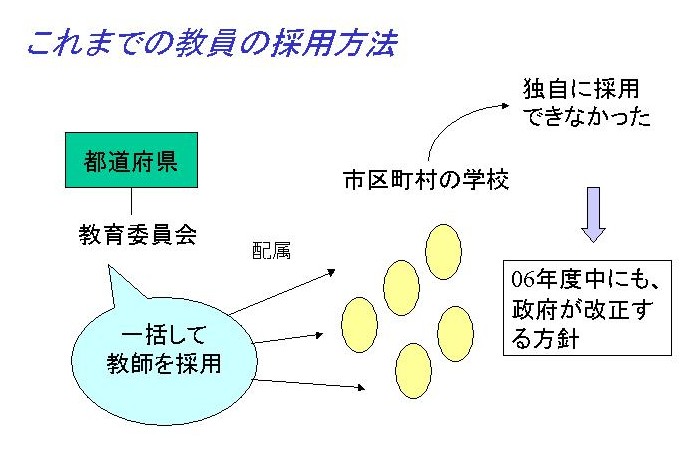

これまで教師の採用は、地域の教育委員会がまとめて採用し、各学校に振り分けるというやりかただった(図1参照)。そのため、学校で特徴を出そうにも、教育委員会が人事権を握っているため、各学校が求める人材を採用する訳にいかず、教師間に競争原理が働くということもなかった。

図1 教員が採用されるまでの一般的な流れ・杉並区の学校改革①『杉並師範塾』

こうした教育委員会主導の採用方法に一石を投じたのが、杉並区である。杉並区は平成18年春より、区が独自に小学校教員を養成する『杉並師範塾』を開設し、修了者を独自に採用する方針を表明している。『東京教師養成塾』と基本的な構想は同じであり、区市町村での独自の採用は、実現すれば杉並区が全国で初めてとなる。先ほども説明した通り、教員採用は都が一括して実施しているため、杉並区は構造改革特区として申請することを考えている。教員採用は都道府県が一括して行っているが、構造改革特区として認められれば、区市町村も教職員の任用が可能になる。文部科学省が今年7月にまとめた調査によると、準備段階も含め全国で18市町村が取り組みを進めている。

・杉並区の学校改革②『教員公募制』

さらに、杉並区では、区立の小中養護学校の校長が求める教師像を公表して賛同した教師が応募する公募制度を、平成17年度から導入する方針を決めている。以下は、2004年9月21日付朝日新聞からの引用である。

「校長が学校経営の方針を示し、教師が主体的に応募する仕組みを入れることで、区立校に活気と特色を生むのが狙い。。公立小中学校を対象とする教師の人事に公募制を取り入れる自治体は津市や京都市の例があるが、都教職員組合は批判している。杉並区が始める公募制度は通称「ゆびとま(このゆびとまれ)方式」。教師の配置を決める権限は東京都教委にあるため、区教委は校長・教師双方の希望をとりまとめて都教委に伝え、異動の実現を目指す。この2つの改革を見ればわかる通り、杉並区は教員の養成も採用も教育委員会に頼らず、自分たちでやってしまおうと考えている。そして、区内の学校により特色を出そうとしている。こうした動きにはもちろん教組からの反発はあるものの、自治体が独自に採用できる方式を取り入れることにより、学校の運営をより効果的に行っていける可能性もある。

最近広がりを見せている学校協議会にも注目したい。地元の代表、父母、教育委員会、教職員の代表で協議会を組織し、校長をそこで選ぶなど、学校を協議会で運営していこうというものだ。これについては後で詳しく触れるが、教員の採用も、自治体ではなく学校協議会で行えば、より地域密着型の学校に近づける。実際に、イギリスでは、こうしたやり方が採用されている。戦後、日本の教育はアメリカの教育委員会制度を取り入れてきた。だが、教育委員会が教員の採用から学校運営まで手がけるアメリカ式のやり方には、戦後60年経った今、ほころびが出始めている。一元的なやり方ではく、多様な方式を認め、試行錯誤して行きながら、その地域地域に合った採用・育成システムを模索して行く時が来ている。