教育の地方分権

小泉政権が進めている「三位一体改革」によって、、義務教育費国庫負担金が2年間で約8500億円削減されることが決まった。公立小中学校の教員の給与の半分を負担するこの制度の廃止は、教育現場にどのような影響をもたらすのか。

義務教育費国庫負担金は約2兆5千億円に上る。こうした補助金を削減し、それに見合う額を国から地方への税源移譲で賄うことになる。2005年度分の税源移譲は、すったもんだの末に、国民健康保険などの補助金削減分約1兆1000億円を「所得譲与税」などの形で地方の財源に振り替えることに決まった。さらに政府は2006年度までに国の所得税から地方の個人住民税へ3兆円の移譲をめざしている。2004年度の6500億円に続き、2005年度の約1兆1000億円分の計1兆8000億円が固まったことになる。

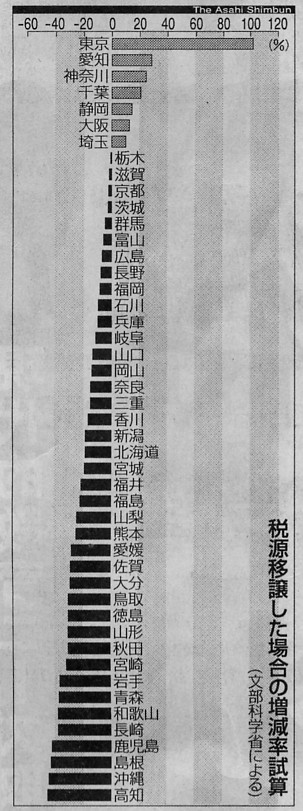

こうした税源移譲は、都道府県側が求めたことである。地方としては、国に使い道を特定されずに、自分たちで自由な予算編成を組みたいからだ。だが、削減した補助金の分と同等の額を税源移譲するからと言って、これまでと同じように教育費が保障される訳ではない。例えば、人口が少なく、県民所得が低い県では、地方住民税の収入があまりない。これまでは教員の数に応じて国の負担金が地方に配分されていたが、この制度がなくなると地方税だけでは教員の給料をまかない切れない県が出てくるのである。それを文部科学省が試算した結果が次の図である。

2004年11月7日付朝日新聞より引用文部科学省が個人住民税が移譲されたケースを試算したところ、いま国庫負担金として受け取っている金額を、税収が下回る自治体が40都道府県にものぼると出たのである。文部科学省は、この試算を根拠に、自治体間の貧富の差が、教育費の格差につながりかねないと主張する。もちろん、これが出されたのは2004年11月7日、三位一体改革の内容をどうするかという議論が現在進行形でなされていた時であり、文部科学省が国庫負担金の廃止を食い止めようとしてタイミング良く出されたデータであるということは考慮しなければならない。しかし、そうだとしてもこれは無視できないデータである。税収が上回るのは47都道府県のうち15%にも満たないからである。

総務省は、税源不足に陥る自治体については、自治体の税収格差を調整するための国の制度である地方交付税を利用して配慮すると説明する。だが、三位一体改革の一つは、「地方交付税の削減」である。財務省は2005年度予算編成で、地方交付税を大幅に削減する方針を固めている。地方に実際に配分する金額ベースで、今年度の16兆9000億円より1兆円以上減らす方向で検討しているのだ。

こうなると、総務省の主張していることがどれほど当てになるかはわからない。どこに生まれても、同じ教育が受けられるように保障できると、地方は言えるのだろうか。地方が自由な教育をやりたいというのは理解できるが、それでも、ただ地方分権を叫べばいいものではないだろう。「地方分権」を金科玉条のスローガンとし、分権なら何でも進めようという考え方は危ない。

国庫負担金の使い方への縛りを国が弱めれば、地方に裁量の余地が広がる訳であって、地方が財政難で教育費を負担できない可能性があるにも関わらず、国庫負担金を廃止せよという議論は、どうにも賛成しがたい。そういう意味では、日本全国で最低基準は設けておくべきだろう。それは、ナショナルミニマム(どの地域でも最低限満たすべき基準)としての学習指導要領によって果たせる。教育の機会均等と水準の確保については、国が責任を持つべきである。義務教育費の国庫負担という財源保障をしながらでも、地方の裁量を高めることはできるのであるから。