コミュニティ・スクール

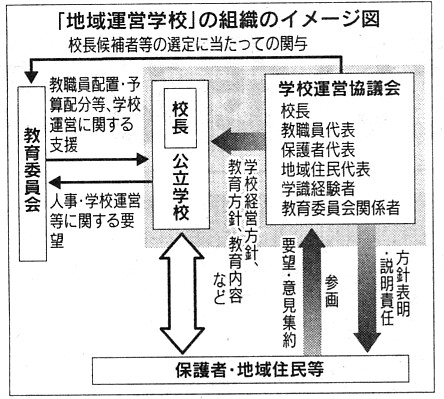

コミュニティ・スクールとは、地域コミュニティが教育課程の編成から予算、人事まで学校運営に積極的に関与して保護者や地域住民らがつくる新しいタイプの公立学校である。コミュニティ・スクールが、最初に公式に検討されたのは、2000年3月に設置された首相の私的諮問機関である教育改革国民会議でのことである。その後、さまざまな議論や審議を経て、2004年6月に法律が通り、「学校運営協議会制度」ができ、地域が一定の手続きを踏めば、2005年の4月から、スタートできることになった。下の図は、地域運営学校のイメージを表している。

(日本経済新聞より)コミュニティ・スクールは、自治体が設置する公立学校である。しかし、通常の公立学校とは、学校運営への住民参加という点で、かなり異なる。通常の公立学校との違いは、図でも示されている通り、学校運営協議会と呼ばれる組織が設置されることである。そのメンバーには、保護者や地域住民が入るが、具体的な構成や人選についての詳細は、所轄の教育委員会が決めることになっている。いずれにしても、この学校運営協議会を通じて、地域コミュニティが学校の運営に関わってゆくことになる。この関係について、以下の2点が法律で定められている。

・校長が学校の教育方針を作成し、協議会の承認を受ける

・協議会は、学校の教職員の採用について、任命権者に意見を言うことができる。任命権者は、合理的理由がない限り、協議会の意見を採用する。もし、採用できない場合は、任命権者は、協議会に対して説明責任を有するこれまでの学校との大きな違いは、地域住民や保護者が教員採用についてかかわりを持てるということだろう。ただ、教員の採用について、学校運営協議会がどのように関与するかについては、コミュニティ・スクールを指定する地方教育委員会が規則を作って定めることになっているので、具体的にどのようにすればいいいかは決まっていない。2003年12月16日に行われた、中央教育審議会の中間報告では、「大きな成果を上げる学校がある一方、運用上の課題を抱え、必ずしも成果を上げていない学校もある」と指摘している。協議会の権限をどこまで認めるかということに対して、コンセンサスができておらず、教育委員会や校長との関係性についても課題が残るという。

地域学校のような試みには、私は賛成である。地域のコミュニティーが失われる中で果たしてうまく機能するのかという危惧もあるが、私は逆に、失われたコミュニティを教育という誰もが無視できない共通の課題を通じて、再建できるのではないかと思うのである。平日の夜や土日に開くなどして、より多くの参加者を集えるような運営上の工夫を欠かさなければ、その地域に見合った学校をつくることができるのではないか。