はじめに

スターバックスの会長であるハワード・シュルツ氏について書かれた本、『スターバックス成功物語』には次のようなことが書かれている。「貧乏は遺伝する。このスパイラルから抜け出るには、教育しかない」。これは、貧困家庭でなんとか3人の子育てをしたハワード氏の母親が、頑なに信じていた言葉である。ラグビーで優秀な成績を収めたハワード氏は、奨学金を得て、なんとか大学へ進学することができた。後にスターバックスコーヒーを世に広め、大成功を収めるのだが、その裏には、貧しい家庭で苦労し、なんとか息子を大学に進めたいという母親の思いがあった。この言葉に、私は、小さい政府・自由主義を信条とするアメリカ政府の厳しさを感じる。資本主義社会の中で脱落した者を救う義務は、自分達にはないと考えるのが、昨今のアメリカ政府の基本的立場である。自分の立場を明らかにしておくと、小さな政府主義には反対である。日本には社会福祉制度を始め、社会的弱者を救う制度が確立している。教育もその一つとして私は考える。教育が、成功した者(の子孫)のための制度になってはいけない。文部科学省のホームページには、義務教育の説明として、次のようなことが書かれている。「義務教育は、人格形成の基礎であり国民として必要な素養を身につけるものであって、憲法第26条の定める国民の教育を受ける権利を保障するため、国は責任を果たすことが必要である。義務教育は、全国どこでも、必要な教育内容・水準が保障され、無償で行われなければならない。このような義務教育の根幹(機会均等・水準確保・無償制)は、国の責任でしっかりと担保する必要がある。」親の経済力にかかわらず、「機会の平等」を子どもに与えるのが、教育の平等を掲げる憲法の精神であり、どのような子供に対しても、同水準の教育を平等に受けさせる責任が国にはある。だが、それとは逆の方向に、日本の教育は向かってはいないだろうか。「貧乏は遺伝する」という言葉は、日本において、今後ますます説得力を持つ言葉になるだろうと私は思うのである。

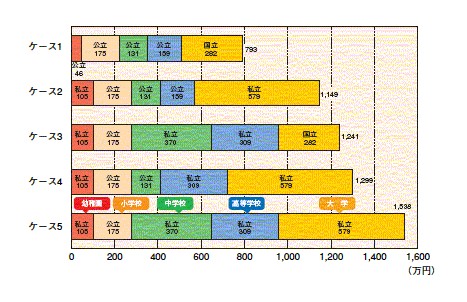

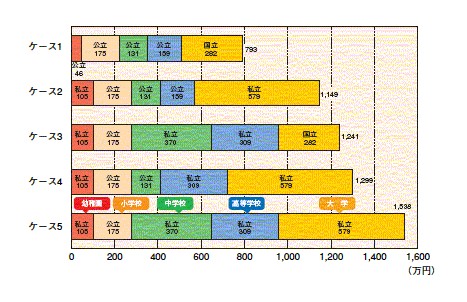

と言うのも、昨今の「受験戦争」に巻き込まれる子供の低年齢化に加え、長引く不況により、教育費にかけるお金が減って来ているという現実がある。この状況が続けば、子供の教育費を十分に負担できる家庭と、負担できない家庭では、教育の質に差が生じるということだ(「質」というのは、子供の望む教育を受けさせることができるかどうか、という意味である)。文部科学省の調べによると、1人の子供に必要な教育費の総額(授業料や入学金などの「学校教育費」、塾などの「補助学習費」、おけいこ事などの「学校外活動費」から構成される)は、幼稚園から大学までずっと公立で800万円程度、高校から私立に進むと1050万円程度、中学校から私立だと1300万円程度にもなる。こうして見ると、教育費というのは、一般家庭にとってみれば、長期的かつ膨大な支出になる。子供が幼稚園に入ってから大学卒業までの約18年間でこれだけのお金がかかる訳であり、例えば高校から私立の場合であれば、幼稚園入園時から毎年約58万円のペースで予算を確保しなければならないという計算になる。これならば、教育費を削らざるを得ない親の気持ちも、わかるというものだ。

参照:幼稚園(4歳)から大学(学部)卒業までのケース別の平均教育費用(平成14年度)試算

(文部科学省ホームページより)

この研究では、まず家庭の経済力がいかに子どもの勉強する環境を左右している現実があるかということを検証する。そして、文部科学省の取ってきた政策はそれにどのような影響を与えてきたのかを考え、現在の教育改革について考察する。最後に、私なりの見解を加えるつもりである。