| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| �e�[�}�F���ꂩ��̒n�ʊ��������l���� | �@�@|||

| �P�[�X�F���̗��j�Ƌ�̓I���Ⴉ�� | |||

| ���� | �������@ | ||

| �@�@ | ���� | ||

| ��P�� | �ӂ邳�Ƒn���� | ��P�߁@1980�N��̔w�i�Ƃ��̖ړI | |

| ��Q�߁@�ӂ邳�Ƒn���֘A�{�� | |||

| ��R�߁@��Ȏg�����̕��� | |||

| ��S�߁@�܂Ƃ� | |||

| ��Q�� | �啪���̈ꑺ��i�^�� | ��P�߁@�啪���̓��� | |

| ��Q�߁@�ꑺ��i�^���̓W�J | |||

| ��R�߁@�^�����^�����o�ό��� | |||

| ��S�߁@�O�́A�ӂ邳�Ƒn�����Ƃ̔�r | |||

| ��R�� | ���������̋�̓I����@���z�@ | ��P�߁@���z�@�n��̓����̔w�i | |

| ��Q�߁@�o�Ϗ� | |||

| ��R�߁@�܂��Â���̋�̓I���� | |||

| ��S�� | ��ƎQ���^�̒������� | ��P�߁@�O�䕨�Y�ƒn��̊ւ����@ | |

| ��Q�߁@�ԍ⒬�ƗR�m���̎��Ⴉ��@ | |||

| ��R�߁@����܂ł̒��������Ƃ̔�r�@ | |||

| ��T�� | �\�����v����̉\���ƓW�] | ��P�߁@�@�@ | |

| ��Q�߁@�@�@ | |||

�������@

�@

���݁A�����͒n����������ڎw���ĕ����Ă���B�����̏Z��ł���n��₻�̎���̒n����������A�܂�Z��ł���l���������������Ƃ����������ł���悤�ɂ��邽�߂ɂ͉����K�v�ł���A�ǂ̂悤�Ȃ��̂����߂���̂����l���Ă��������B

�@������߂�����̂͒n��ɂ���ĈقȂ��Ă��邾�낤�B�ό��n�ł͏W�q�\�͂̂���C�x���g��H�ו��A�{�݂����߂��邾�낤���A�ߑa�����Ă��܂������ł͎Ⴂ�l�������Ăі߂����߂ɐV���ȎY�Ƃ��K�v��������Ȃ��B�܂��Z��n�Ȃǂł��n����ł̐l�ԊW����邫�����������߂��邩������Ȃ��B���̂悤�Ȓn��̈Ⴂ���܂߂čl���Ă����B

�@�u�n��̊������v�Ƃ����Ɓu���������A���������v�Ƃ������t���p�ɂɎg���邪�C�x���g�̊J�ÂȂǂɂ���Ĉꎞ�I�ɒ��̊�������������̂⒬����݂ŐV���ɎY�Ƃ���������l�X�ł���B�������������u�����Ǝ��s�v�̐����������Ƃ͓���B�o�ϓI�ȉ��l�����ł͌v��Ȃ����l�ԓ��m�̐S�̐G�ꍇ���͂��ꂼ��̐l�ɂƂ��ďd�v�ȉ��l�����邾�낤�B�����ŗl�X�Ȓn�搭����r���ď�Łu���ꂪ�����ł��ꂪ���s�ł���v�Ƃ������ނ͍s�킸�����ŋN���������ʂ��r���͂��Ă������Ƃł��ꂩ��̒n�搭��͂ǂ�����̂��悢�̂��l����B

����

�P�X�V�O�N��ɑS���I�ɒ�Z�u�������܂�A�ߑa�E�ߖ����X���ɂ������~�߂����������悤�Ɍ����A�ߑa�n��̏����͏㏸�X���ɂ������B����������͍��̌������ƂȂǂɂ�鏊���Ĕz���̌��ʂł���n��̎���I�ȎY�Ƃ̌��ʂł͂Ȃ������B �W�O�N��ɓ���ƍĂѓ����ւ̐l���̈�ɏW�����N����A�n��Ԃ̏����i���͍L�����Ă����Ă��܂����B�����ʼnߑa�n��͍��̍����ɂ�鏊���Ĕz�������҂����A�����B�̗͂ƃA�C�f�A�ŎY�Ɖ���i�߂Ă����K�v���o�Ă����B�u�n��ɂȂ��݁A����������n��U���͓����I�ɐi�߂čs���ׂ��ł���B�v �������n������������Ă����ɂ͓����I�ȐU�������łȂ��O������ϋɓI�ɐV��������m�E�n�E���������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂��߂ɂ͎����̏Z��ł���n����q�ϓI�ɕ��͂��A���ɂ͂Ȃ��b�h�i�R�~���j�e�B�A�C�f���e�B�e�B�j�������������헪��J���ɂ�郁���b�g�A�f�����b�g���r���n��v��̖��m�ȃr�W�����������o�[�S���������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����܂ł̂悤�ɋɒ[�ȍH�Ɖ��𐄂��i�߁A�n��̎��R����j�Ă��܂��o�ϓI���W�ł͂Ȃ��A�n��̂悢�������ő���Ɉ����o���Ă����n��Â��肪�K�v�ɂȂ��Ă����̂ł���B �ȏ�̔w�i�܂��Č��݂̒n�抈�����͂ǂ̂悤�ɂ����Ȃ��Ă����ׂ������l���Ă��������̑O�ɍ����̒��������ɉe����^������͂Łu�ӂ邳�Ƒn�����v�A�Q�͂ő啪���́u�ꑺ��i�^���v�ɂ��ĐG��Ă����B

��P�́@�ӂ邳�Ƒn����

��P�́@�ӂ邳�Ƒn����

��߁@�P�X�W�O�N��̔w�i�Ƃ��̖ړI

�@�P�X�W�T�N�P�O���A���̒|�����t�́A�u����l��������H����n��Â���v���ƁA���Ȃ킿�u�ӂ邳�Ƒn���\�z�v��ł��o�����B �u�ӂ邳�Ƒn���\�z�v�Ƃ́A�u���A���{�����A���j���[���o���n��������ɂ̂�A���{����v�Ƃ��������ɕ⏕���x�ƈقȂ�A�u�n�����m�b���o���A�������x������v�Ƃ����A����܂łƂ͈قȂ������z�Ɋ�Â��āA�s����������I�E��̓I�Ɏ��{����n��Â���ւ̎�g�݂��x�����邽�߁A�u����l������s���n��Â���v���ƂƂ��āA�S���̎s�����ɑ��A�ꗥ�P���~�̌�t�ő[�u�i���a63�N�x�Q�疜�~�{�������N�x�W�疜�~�j���s�������Ƃ������B ���������̂��߂ɂ͏]���s���Ă����H��̗U�v��]�[�g�U�v�Ƃ��������ՂȗU�v����ł͂��̖��͉����ł��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�����{������ł������x�����̉ߒ��Œn���̐l���͋}���Ɍ������A�����̔_���ł͘J���͂邱�Ƃ�����A�U�v����鑤�̊�ƂɂƂ��Ă͂��͂▣�͂���n��Ƃ͂����Ȃ��Ȃ��Ă��܂�������ł���B

��ł��q�ׂ��������̓��{�́A�����A�o�ρA�����������ֈ�ɏW�����l�������ꍞ�ވ���A���̔����Œn��������Ă��܂��Ă����B���̂悤�ȏ̉��A�n��̊�������}��A������ɏW���Ƀu���[�L���������ɕ��U�^���y�̌`����i�߂鎖�Œn�����u�ӂ邳�Ɓv�Ƃ��đn�����邱�Ƃ��A���y�̋ύt���锭�W��}��ϓ_�ƁA�n�������̌��S�Ȕ��W��}��ϓ_����ɂ߂ďd�v�ł���ƍl������悤�ɂȂ��Ă����Ƃ���������B

�@

��߁@�ӂ邳�Ƒn���֘A�{��

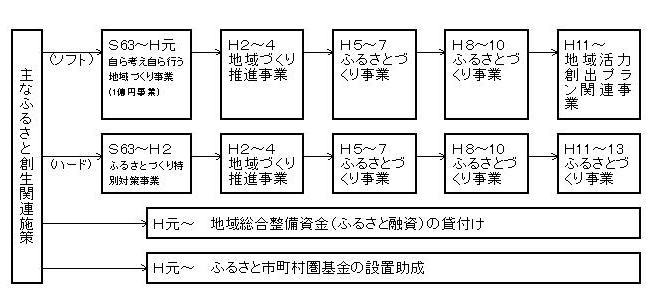

���̂悤�Ȕw�i�Łu�n��ɌŗL�̒n���I�A���j�I�����⎑���̐ϋɓI���p��}��ق��A�n��̎�̐��Ƒn�ӍH�v����Ƃ����n��Â���v���i���I�ɒn�掩��s�����Ƃ�ڎw�����u�ӂ邳�Ƒn���v�͒a�����A���̌���ȉ��̕\�Ŏ����悤�ɒn�抈������͑����ł��o����Ă���B�u���a63�N�x�ɂ́A�n�摍���������ƍu�ӂ邳�ƂÂ�����ʑƁv�̑n�݂ɔ����A�n�摍���������ƍE�ӂ邳�ƂÂ��莖�ƕ����V�݁i�����W�N�x������ʕ��ɓ����j����A���ʕ��Ɠ��l�̍����x���[�u�̂ق��ɁA�V���Ɍ������Y�N�x���Ɣ��15���ɂ��Ă����Ɣ��i�����W�N�x����Վ��I�ɒn���ɐU�ցj����邱�ƂƂȂ����B

���̂悤�Ȉ�A�̂ӂ邳�Ɗ֘A����̒��ł��̎n�_�ł���u����l���Ď���s���n����莖�Ɓv������ӂ邳�Ƒn���ꉭ�~���Ƃɂ��čl�@��i�߂�B

�@�O�߁@��Ȏg�����̕���

�P�X�W�X�N�R���U���̓ǔ��V���̃f�[�^�i�ǔ��V���Ђ̓����A���A�����A�����̖{�ЁA�k�C���A�k���x�ЊǓ����x�ǁA�ʐM����ʂ��āA��t�Ώۂ̂R�O�T�V�s�������ׂĂɕ�����蒲�������{�j�ɂ��Ƃӂ邳�Ƒn�����̎�Ȏg������

�C�x���g�ό��J��

�����|�p�U��

���R������

�Љ��Ր���

���Y�i�̊J���A

�̌܂ɕ��ނ����B

�@�C�x���g�ό��J��

�@

�ό��ړI�����łȂ��Z���̕����̂��߂ɂ�����̍̌@�ɗ��p������A

�l�X�ȃC�x���g���N�����A�ό��q���Ăڂ��Ƃ��������̂��S�̂�5���̂P���߂��B�{�錧�������̊ό����W���[�{�݁u�z�G�[�������h�v���ݔ�P�U���~�̈ꕔ�ɏ[����Z�u���A�C�����h�N���[�Y�ό����i���Ƃ̐����̂��߂̔�p�Ƃ����������̃��]�[�g�u�[���ɏ�������z���ڗ��B�܂��w�H�c���R�����́u���̗����v�x�A�w�H�c���Y���쒬�́u�}�c�^�P�̗����v�x�A�Ƃ������u�����̗����v��u���{��̐��ԍ��A�{�錧�u�g�P���v�A�u���E��̍����v���A�������m�����v�Ƃ������C���[�W��V���{�������ό��J����}�����Ƃ���������B

�A�����|�p�U��

�u��ǂ̐����v��u���y�����ق̌��z�v�Ȃǒn��̗��j�╶���̕ۑ�����Ɏg���Ďs�������S�̂̂Q�O�p�[�Z���g�߂����߂��B���ɂ��u���_�s�����w�܂̑n�݁A���������]�s�v�u�{���܂̑n�݁A��茧�Ԋ��s�v�ȂǐV���ɕ��w�܂�n�݂��s�����̒m���x���グ�C���[�W�A�b�v��}�����s�������Q�O�߂����������B

�B���R�������^

���R�����̐�����X�т̕ی�A�u���u�A�����̐����A��錧�g�蒬�v

�Ȃǒn��̎��R�ی�Ɏg�����s�������P�S�p�[�Z���g�ƂȂ����B�܂��u��t����{���A�������ꂢ�ɂ���

�ۂ̎����v�Ȃǂ��������B

�C��Ր���

�u���H�����A�����p�n�����A�W��⒬�c�Z��̌��݁v�Ȃǒn��̊�Ր�����10�p�[�Z���g���g��ꂽ�B

�D���Y�i�̊J��

�u���Y�̃|���J����^���J���Ȃǂ̃W���[�X�H��A���������㉮�v���v�ȂǓ��Y�i�Ȃǂ̒n�於�Y�i�̊W���ӊO�ɂ�6�p�[�Z���g�ɂƂƂǂ܂���������͏]������s�����P�ʂōs���Ă������߂��Ǝv����B�܂��u�_�Ɛ��Y�R�X�g�̌y���̂��߂̒����A���䌧��䒬�v�A�u���Y�i�̂��܂����Ȃ̕a�Q�Ǖ��̂��߃o�C�I�͔|�������ەc��_�Ƃɔz�z�A���������R�쒬�v���V���ɓ��Y�i���J������̂ł͂Ȃ��A���܂�����Y�i�̉��ǂɎg��ꂽ���̂�����B

�U�O�N��̒��Â���̗��j�����Ă݂�ƃ_�����`��S�~�����{���݂̔����Z������s���Ƃ����������ďZ�ݗǂ��܂��Â���s�����߂̏Z���^���Ƃ������`�ōs���Ă����B�������W�O�N��ɂȂ�ƒn��͎��������̓��F�𑼂̒n��ɐϋɓI�ɃA�s�[�����鎖�ł��̗ǂ����������Ƃ����`�ɕς���Ă������B����𐭕{���㉟������`�ōs��ꂽ�̂��|�����t�́u����l��������H����n��Â��莖�Ɓv���Ȃ킿�ӂ邳�Ƒn���\�z�ł������B���̂悤

�ȐV�����܂��Â�����w�w�҂̈������ޔ��͎��̂悤�Ɍ����Ă���B

���������ӂ邳�Ƃ� �͎��ԓI�Ȍo�߂̂Ȃ��Ŏv���`���L���̒��̑��݂ł���B����l�ɂƂ��Ă͎����������������}���Ă����� �炬�̏ꏊ�ł���A�܂�����l�ɂƂ��Ă͖Y�ꋎ���Ă��܂������悤�ȋ�a�ɖ��������̂ł���B�܂�ꏊ �Ɍ��炸�A�l�̑̌��ɍ����������̐l�ɂƂ��Ă̌ŗL�̑��݂��ӂ邳�Ƃł���B���̂��߂ӂ邳�Ƃ͓���� ���Ƃ��Ă��ȒP�ɓ�����Ȃ��A�l�ԊW�̂�����݂ɖ����Ă���B ���܍J�ɂ��ӂ�Ă���ӂ邳�ƂƂ́A���̂悤�Ȃӂ邳�ƂƂ͂܂������قȂ��Ă���B�����̂ӂ邳�Ƃ́A�m�X�^���W�b�N�ȕ��͋C�������o���悤�Ƀ��f�B�A�����グ�����̂ł���B�l�͎����̏o�g�n�Ɗւ��Ȃ��A ���R�ɂӂ邳�Ƃ�I�����邱�Ƃ��o����悤�ɂȂ����B�������o���A�N�ł��V���Ȃӂ邳�Ƃ�������̂� ����B���̂悤�Ȃӂ邳�Ƃ́A���f�B�A�ɂ���čĐ��Y����A����Љ�̂Ȃ��łЂ����������^���� ����B������u ����^�ӂ邳�Ɓv�Ƃ��ĂԂׂ����̂ł���̂��B �ӂ邳�Ƒn���_�ȍ~�̒��������⑺�Â���́A���̂悤�ȁu����^�ӂ邳�Ɓv�������ɑn�肾���A����o���Ă����邩�ɂ��̏d�_���ڂ��Ă������B���܂�A�ӂ邳�Ƃ����i�������u�ӂ邳�ƃr�W�l�X�v�Ȃ�s�ꂪ���݂��Ă���̂ł���B

�l�߁@�܂Ƃ�

�܂�ӂ邳�Ƒn���ȍ~�̒��������́u�ӂ邳�Ɓv�����i�Ƃ��ĉ��H���A�ǂ̂悤�Ȑ헪��p���Ă����ɂ��Ĕ���o�����ɏœ_���ڂ��Ă������Ƃ�����B

�����̎ł���|���o�͂��̒����ł���u�ӂ邳�Ƒn���_�v�̂Ȃ��łӂ邳�Ƒn���͒P�Ȃ鍑�y�̊J����n��̐U���̖��ł͂Ȃ��A���{�l�����{�l�Ƃ��Ă������肵�������Ɗ����̍����������̒���z���グ�邱�Ƃ��Ǝ咣���Ă���B���������̗��O�𗝉����A�����܂œ������s�����͏��Ȃ��B�����O�������ƌ����Ă���n���̌���Œ�������n���ւ̈���I�Ȑ���ߒ����l����Ƃ����Ӗ��ŗL���ł������Ƃ�����̂ł͂Ȃ����B

�@

���ɂQ�͂ő啪���̈ꑺ��i�^���ɂ��Č��Ă݂�B

��Q�́@�啪���ꑺ��i�^��

��Q�́@�啪���ꑺ��i�^��

��߁@�啪���̓���

�ꑺ��i�^�����l���Ă����O�ɓ����i�T�O�N��j�̑啪���̌o�Ϗ��l���Ă݂�B�ȉ��͑啪��������Ə��Z���^�[�����a�T�T�N�ɔ��s�����w�����I�R�V�i�����I�n��U���j�̎��H�Ɨ��_�x���ꕔ���p�A�Q�l�����Ă��������B �啪���̌o�ς̓����͑��̎s�����ɔ�ׂ� �������������͑��݂Ɋ֘A�������Ă���B�܂��������x�o�ɐ�߂�����̌o��x�o�Ɛ��{�̌Œ莑�{�`���̊������݂�Ƒ啪���͏��a�T�P�N�x�ɂ͂Q�T�D�T�p�[�Z���g�ɒB���Ă���B�S�����ς��P�W�D�U�p�[�Z���g�ł��邩�炩�Ȃ荂�������ɂ���B���������̐��N�ԍ����������ێ����Ă���B �܂��������x�o�ɐ�߂鏃�ڏo���̔䗦������ƁA���a�T�P�N�x�ɂ̓}�C�i�X�Q�V�D�T�p�[�Z���g�A�Ɖ��ꌧ�̃}�C�i�X�Q�X�D�P�p�[�Z���g�Ɏ����ړ����߂ɂȂ��Ă���B�ڏo���W�R�D�T�p�[�Z���g�A�ړ����P�P�P�p�[�Z���g�ƂȂ��Ă���A�ړ����ڏo��傫�������Ă���B ���܍����ˑ��x�Ə��ڏo���䗦�̑��ւ�����ƁA�}�P�̒ʂ�ł���B�����č����ˑ��x�̑傫�����͏��ڏo���ő傫�ȃ}�C�i�X�ƂȂ��Ă���B���Ԃ̌o�ϊ����̕s���������ŃJ�o�[���Ă���̂ł���B

�@ �����ˑ����傫��

�A �ړ����ڏo��傫�������Ă���

�B

���Y�@�\���キ�H�Ƃ����Ă���B

�C �����������Ⴂ

�D �s�����Ԃ̏����i�����傫��

�E �ߑa�n�悪����

�@

�����F�o�ϊ�撡�u�����������v�v���쐬

�܂��J�����Y�������Ă��啪���̑�Y�Ƃ͂���߂ĒႢ�B���a�T�P�N�x�̐����ł͑S�����ς��P�O�O�Ƃ����ꍇ�A�啪���͂T�W�D�T�ɉ߂��Ȃ��B����������Y�Ƃ̐��Y���̒Ⴓ�����̎Y�Ƃ̔��W�������Ă���Ƃ������悤�B

�ȏ�̂悤�Ȍo�ϊ����̌��ʁA�啪���̏��������͒Ⴂ�B�S�����ς��P�O�O�Ƃ����ꍇ�A���a�T�P�N�x�ɂ͈�l�����茧�����z�����͂V�T�D�P�@�@��l�����茧���l�����͂W�P�D�Q�B���a�T�Q�N�̐l����l������A�ېőΏیl�����͂V�U�D�S�Ƃ��������ɂƂǂ܂��Ă���B

�������A�啪���̓����͏����������Ⴂ�����ł͂Ȃ��B�s�����Ԃ̏����i���傫���Ƃ�������������B�l����l������A�ېőΏیl�����ɂ��Ďs�����Ԋi����ϓ��W���ɂ���đ����Ɣ�r���Ă݂�ƌF�{���A���茧�A�{�茧�A���������ȂǂƂƂ��ɑ啪���͊i���̑傫���O���[�v�Ɉʒu���Ă���B�啪�s�̏��������������̂ɑ��A�������̎s�������Ꮚ���ł���ׁA�s�����Ԋi�����傫���̂ł���B

�s���������ɐ�߂�ߑa�s�������̔䗦���V�S�D�P�p�[�Z���g�ƑS���ꍂ���Ƃ����̂��啪���̓����̂ЂƂł���B�����ĉߑa�s�����̐l�������͒������A���a�T�O�N�ɂ͌��S�̂̂R�O�p�[�Z���g�������Ă���B���ʁA�啪�s�̐l�������͒������A�T�T�N�ɂ͉ߑa�s�����S�̂̐l���ɕC�G���Ă���Ǝv����B���̂悤�Ɉُ�ȉߑa�A�ߖ��̐i�W�Ɏ��~�߂������邽�߂ɂ��ߑa�n��̐U�����K�v�ł���B�ߑa�n��̎Y�Ƃ�U�����A�A�Ƃ̏���m�ۂ���ƂƂ��ɁA�����������㏸�����A���킹�Ĉڏo�����o�����X�����邱�Ƃ��d�v�ȉۑ�ł������B

�@�@�@

�@

��߁@�ꑺ��i�^���̓W�J

���̂悤�ȏ�w�i�Ƃ��Ĉꑺ��i�^���͏��a�T�S�N������F�i�����j�啪���m���ɂ���Ē��ꂽ�B

�P�̑��łP�̕i���܂�u�_�Y���ł��悯��Ίό��ł����w�ł��悢�A���ꂼ��̒n��̊�ƂȂ���́v�����グ�S���I�ɗL���ɂ��Ă������Ƃ����^���ł���B

���̂悤�ɕ����Ɓu�ꑺ��i�^���v���P�Ȃ���Y�i���ɉ߂��Ȃ��Ǝv���邪���ꂪ�P�Ȃ���Y�i���Ƃ̈Ⴂ���������t�Ƃ��ĕ����啪���m���͂�������Ă���B

�u���Ƃ��Γ��������Ɂw�Չ��̃��E�J���x������܂��B��ς����������A�S���ɂ��̖���m�炵�߂Ă��܂��B������͈ꑺ��i�Ƃ͌����܂���B���̌����ꑺ��i�Ƃ́A�啪�̗���Ƃ�g��c���̐����������h��g��Α��̂͂Ɣ����X�h�g�������̃L�E�C�t���[�c�h�Ȃǂɑ�\�������̂Ȃ�ł��B

�w�Չ��̃��E�J���x�Ƃǂ����Ⴄ�̂��Ƃ����ƁA���̒��⑺�̎�҂��������������̓w�͂ō��o���A����ɂ���Ēn��Ɋ��͂��݂Ȃ����āA��҂���Z���Ă����Ƃ����_�ł��B�����������́A���C���N�����Ƃ���Ɉꑺ��i�^���̎�Ⴊ����킯�ł��B�u�n������̔��z�v���

�ꑺ��i�^���͎R�ԕƒn�������Y���̖R�����啪���ɂ����Ĕ_�R���̗]��J���͂����ĎY�Ƃ��N�����A�_�Ƃ̏����𑝂₷��

�Ƃɂ���Č��ʓI�ɉߑa���X�����~�߂������悤�Ƃ���A�u���������v�̐��_�^���̈Ӗ������������̂ł���B

�������Ȃ���A�ꑺ��i�^���͐��_�^���ł���Ɠ����ɁA���Y�i�Â���̎��H�����ł������āA���ۂɗD�ꂽ�Y�i�ݏo����

�Ƃ̂���đS���I�ȕ]�������ꂪ�u���������v�̋C�^�ɂ��������̔��Ԃ�������Ƃ����A�悢�z�ތ��ʂƂȂ����B����

���啪���̈ꑺ��i�^���ɍK���������͂��̉^�����N���������_�ł��łɂ������̓��Y�i���n�����ł߂���A���ꂪ������

�ƂȂ��Ă��������^���̕]�������߂����Ƃł���B

�H�i�W�ł͎��E�ʂƂ��ɓ��{����ւ銣���������A�������肵����R���̍H�ꐶ�Y�̃G�m�L�_�P�A���a�T�O�N�㏉�߂Ɋ��k��

�̓]���앨�Ƃ��ē������ꂽ�Ëv���s�̃T���N�B�[���⍑�����̃L�E�C�t���[�c�A���N�̋�S�̖��ɋO���ɏ�����P���̗{�B�Ԃ���

�����������B�܂��H�|�i�ł͌Â�����`���̂���ʕ{�̒|�H���n�߁A���c�̓���A�ؗ��A�Ƌ���������B

���̂悤�ȓ��Y�i���́A���a�T�S�N�ɕ����m�����u�ꑺ��i�^���v�̌ď̂�^���Ă��炢���������C��тсA���O�サ�āA���ڂ��A

�L�㋍�A�g�l�Z�ЁA���Ē��Ȃǂ��ꑺ��i�����Ƃ��Č����O�̗��ʌo�H�ɏ��A�����]�����l�����Ă����̂ł���B

������b�h�i�R�[�|���[�g�A�C�f���e�B�e�B�j����Ɨ��O�̊m���ɂ���Ċ�Ƃɑ����Ƃɑ���Ј��̈�̊�����Ă�s���ł���̂ɑ��A�ꑺ��i�^���͂b�h�i�R�~���j�e�B�^���j�A�n�敶�����m�������������̒n��Ɍւ�������Đ������čs�����Ƃ����^���ł���Ƃ�����B

�@

�@�@

�O�߁@�^�����^�����o�ό���

�ꑺ��i�^���͑S���I�K�͂œW�J����Ĉꑺ��i�Y�i�i�P���Y�i�ƂP�D�T�Y�i���܂ށj�́A�P�P�s�S�V�����łQ�T�T�i�ڂ𐔂��A ���̔N�Ԕ̔��z�͏��a�U�O�N�x�łV�R�X���~�ɒB���Ă���B���̒��ɂ͊�����������L�㋍�A�|�H�̂悤�ɂ���n��S�̂̓� �Y�i�ł�����̂┞�Ē��A�g�l�Z�ЁA����n���̂悤�ɒP�ʎ��Ə��܂��͌l��Ƃ̎Y�i���n����\����`�ɂȂ��Ă���� �̂܂ł��肳��ɑ���R�n�ꔎ���ق̂悤�Ȋό������܂Ŋ܂܂�Ă���B

���Ɉꑺ��i�̗��ʌ`�Ԃ̂����łP�̓����I�Ȕ̔��`�Ԃł��镨�Y�W�̎��Ԃ��ȉ��̕\�Ō��Ă݂�B

���\�P�@�啪�����Y�W���ѕ\��

| ���a�@�i�N�x�j | �J�É� | �É����� | �o�i���z�@�@�i�~�j | �̔����z�@�@�i�~�j |

| �T�P�N�x | �Q�P�@�� | �P�Q�U�@�� | �P�R�V�C�W�O�V�C�Q�Q�O | �T�U�C�P�U�X�C�Q�P�Q�@ |

| �T�Q�@�@ | �Q�V�@ | �P�S�W�@ | �P�V�X�C�S�P�R�C�Q�P�O | �X�S�C�U�X�O�C�V�X�P�@ |

| �T�R�@�@ | �Q�U�@ | �P�S�X�@ | �Q�R�R�C�T�V�P�C�W�S�T | �P�P�O�C�U�P�X�C�P�X�T |

| �T�S�@�@ | �Q�U�@ | �P�S�T�@ | �Q�P�W�C�Q�T�R�C�P�W�O | �X�X�C�O�P�W�C�T�U�P�@ |

| �T�T�@�@ | �Q�V�@ | �P�T�O�@ | �Q�T�X�C�Q�T�R�C�X�X�T | �P�Q�P�C�T�T�R�C�P�T�R |

| �T�U�@�@ | �Q�R�@ | �P�R�W�@ | �Q�W�X�C�Q�U�R�C�O�V�O | �P�S�T�C�X�V�R�C�P�X�O�@ |

| �T�V�@�@ | �R�Q�@ | �P�V�X�@ | �T�R�Q�C�U�U�O�C�Q�U�O | �Q�P�V�C�X�X�P�C�U�O�S�@ |

| �T�W�@�@ | �R�O�@ | �P�W�O�@ | �V�P�V�C�W�V�P�C�T�Q�T | �Q�X�W�C�P�R�W�C�O�R�R�@ |

| �T�X�@�@ | �R�S�@ | �Q�Q�X�@ | �W�O�P�C�S�Q�R�C�P�T�O | �R�T�Q�C�P�O�W�C�X�P�V�@ |

| �U�O�@�@ | �Q�X�@ | �P�V�O�@ | �X�U�X�C�S�P�U�C�V�O�S | �R�U�X�C�Q�U�Q�C�R�Q�R |

���Y�i�̕��Y�W�͌����Y�ό��قƕ��Y����̎�v�Ȋ����ł������łȂ��A���Y�i���`�Љ�Ĉꑺ��i�^���̖��̂��L ���S���ɍL�߂��Ƃ����Ӗ���������ɏd�v�Ȗ������ʂ����Ă����B���̓����͑啪���ꑺ��i�^���ɑ�������n�̊S ��]�����������킹����̂ł���A�M�d�ȏ�����Ă������̂ł���B�T�P�N����U�O�N�̊J�É�o�i���z�Ɣ̔� ���z�͏�̕\�P�Ɏ������Ƃ���ł��邪��������Ė��炩�Ȃ悤�Ɉꑺ��i�^�����n�܂�����������^�����S���I�ɒm��n ����̃u�[���������N���������a�T�V�N����̕����J�É̔����z�̐L�ї����傫���Ȃ��Ă���B

������̊Ԃ̍s���̑Ή��͂ǂ̂悤�ł������̂��B�ꑺ��i�̂���ѕ��Y�W�̌����Ɨ\�Z�z������Ə��a�T�V�N�x�֘A���� ���Q�S���A�\�Z���z�͂��悻�T���V�X�O�O���~�A���a�T�W�N�x�͎��Ɛ��Q�W���ŗ\�Z���z��W���T�V�O�O���~�A�����ď��a�T�X�N�x�� ���Ɛ��Q�X���A�\�Z���z�͂V���P�O�O���~�ł������B

���̂Ȃ��ɂ́u�ꑺ��i�̑D�^�s���Ɓv�i�T�W�N�x�j�A

�u�ꑺ��i���ʑƁv�i�T�X�N�x�j�A

�u�ꑺ��i�^�����i���Ɓv�i�T�V�N�`�T�X�N�x�j

�u�啪�����y���Y�i�R�[�i�[�ݒu���i���Ɓv�i�T�V�N�`�T�X�N�x�j�A

�u�啪�t�F�A�[�J�Î��Ɓv�i�T�V�`�T�X�N�x�j�A

�u�ꑺ��i�����������q�⋋���Ɓv�i�T�V�`�T�X�N�x�j�A

�u�t���C�g�c�n�琬���Ɓv�i�T�V�`�T�X�N�x�j�Ȃǂ��܂܂�Ă���B

�m���͍ŏ��A�Z�����^���Ɍ����킹�Ă����ׂɂ��̂悤�ɂ͂��ς������Ă���B

�ꑺ��i�^���͎��̂��߂ɂ���Ă���Ƃ����ƌ����̂ł͂Ȃ��B��肽���Ȃ��Ƃ���͂��Ȃ��Ă���낵���B�ꐶ�����A�n��Â���Ɏ��g���͐l�����L�т邾�낤���A�����łȂ��Ƃ���͉ߑa�������B�ߑa�������A���w�Z�͕����w���ɂ��Ȃ邾�낤���A��҂����Ȃ��Ȃ�B����������́A�����������������Ȃ��������ʂł����āA���̂Ƃ��ɂȂ��Č��ɉ�������Ƃ����Ă����悤���Ȃ��B�ǂ̑���������i�ɑI�Ԃ��͎��������̃��X�N�i�댯�j�ƃA�J�E���g�i����j�ł���Ă��炢�܂��傤�B

�����̎��Ƃɂ��ċ��ʂ��Č����鎖�͕������m���̐M�O�ł�����u���厩���v�̐��_���ѓO���Ă��鎖�ł���B

�@�@

�@�l�߁@�O�́A�ӂ邳�Ƒn�����Ƃ̔�r

�����Ő�ɏq�ׂ��u�ӂ邳�Ƒn�����v�Ɓu�ꑺ��i�^���v�ɂ��Ĕ�r���Ă݂�B

�ӂ邳�Ƒn����

�n��ɌŗL�̒n���I�A���j�I���������A�n��̎�̐��Ƒn�ӍH�v���@���Ƃ����n��Â����ڎw���B

�g�r�͎s�������Z���̈ӌ���������Č��肷��B

��p�͈ꗥ�P���~

�s���哱�A�擱�^

�ꑺ��i�^��

���̒��⑺�̎�҂��������������̓w�͂ō��o���A����ɂ���Ēn��Ɋ��͂��݂Ȃ��邱�Ƃɂ���āA��҂̒�Z��ڎw���B

���������͒m���̃R�����g�ɂ����̂����Z�����v��Ǝ��s�ɐӔC�������Ă���B

��p�͉^�����O���ɏ���Ă���̕K�v�Œ���̎���������Z�p�w��

���ʂɑ���ӔC�͏Z���������A�Z���哱�^

�����ւ̈�ɏW��������n���̓��������A�ߑa����h���A�Z���̂��悢������ڎw���A�Ƃ����������悤�ȗ��O������Ă��邪���̎�i����g�ގp�����傫���قȂ�B

�ł͂Ȃ��ꑺ��i�^���͐��������̂��B

��قǕ������m���̉^���ւ̎p���Ƃ��āu���厩���v�����������P�ɏZ���Ɋۓ������ӔC�킹�Ă����̂ł͂Ȃ��B

�����Ő����̃|�C���g��

�@�@�@�@

�u�Œ���̍����x���v�@

�^�����O���ɏ������O�܂Ő��������i�K�ł͂��߂ĕK�v�Œ���x�̍����I�x�����s���Ƃ������Ƃł���B���������⏕�����o���ƂȂ�Ƃ�������⏕�����o�Ȃ��Ȃ�Ɓu���ꂶ�Ⴀ��߂邩�v�Ƃ������ƂɂȂ�B�܂��������������Ȃ���Ό����u�����グ�Ă���v�ƂȂ�B���̂悤�ȋɒ[�ȍs���ˑ��̏�Ԃł͏Z�����ӔC�Ɗo��������Ē����������s���Ă���Ƃ͓��ꂢ���Ȃ��B

�A

�u�㋉�s�����ł��錧�̖���������v�@

���͂ł݂��u�ӂ邳�Ƒn�����v�̏ꍇ�ɂ����ӂ��čs���Ă����㋉�s�������K�v�ȏ�Ɏs�����Ɍ��o�������A���̖����𑊒k����A�Z�p�w���Ȃǂ͈̔͂ɂƂǂ߂����B�܂��ӂ邳�Ƒn�����ƈقȂ�_�Ƃ��Ă��̉^���̐ӔC�͎��ȐӔC�ł��鎖���Z���ɓO��I�ɗ������������Ƃł���B

�B

�u�n�惊�[�_�[�̈琬�v�@

�����A��R���ⓒ�z�@���ł͒n���̎�҂��ϋɓI�ɃO���[�v�����n�抈�����̂��߂̌��������s�����Ɏ��g��ł��肻�ꂪ�悢���ʂ�ł����B�����Œm������S�������s�r���ďZ���̎���I�ȗ����オ��𑣂�����A���a�T�W�N�x���玩��m���ƂȂ��Ēn��̎�҂��W�߁u�L�̍��Â���m�v�i���L������ۂƌ����P�Q���������j���J���e�s�������Ƃ̉^���̒��j�ƂȂ郊�[�_�[�̈琬�ɂ��͂����Ă����B���̏W�܂�̓���͈ȉ��̕\�ɂ܂Ƃ߂Ă����B

| �m�� | �J�m�N�x | �m���� |

| ���o�m | �T�W�@�N�x | �R�P�l |

| �����m | �T�W�@�N�x | �R�O�l |

| ���c�m | �T�W�@�N�x | �R�Q�l |

| �����m | �T�X�@�N�x | �R�R�l |

| �啪�m | �T�X�@�N�x | �R�V�l |

| �|�c�m | �T�X�@�N�x | �R�S�l |

| ���m | �T�X�@�N�x | �R�S�l |

| ���Ïm | �T�X�@�N�x | �R�S�l |

| ���c�m | �U�O�@�N�x | �R�U�l |

| �P�n�m | �U�O�@�N�x | �R�P�l |

| �O�d�m | �U�O�@�N�x | �S�O�l |

| �F���m | �U�O�@�N�x | �S�X�l |

���̌�A�啪�̈ꑺ��i�^���͉ߑa�ɔY�ޒn��̊������̃J���t���܂Ƃ��Ĉȉ��̕\�Ɏ����Ƃ���S���ɍL�������B

| �k�C�� | �k�C���ꑺ��i�^�� | �a�̎R | �ӂ邳�ƎY�i | �@

| �X�� | ���Y���H���������� | ������ | �ނ�܂������̂��s |

| ��茧 | �ӂ邳�Ɠ��Y�i�U������ | ���R�� | �u�݂Ȃ��������R�v���i���� |

| �R�`�� | ��n���Y�n���� | �L���� | �L���ӂ邳�ƈ�i�^�� |

| ������ | �ӂ����܁E�ӂ邳�ƎY�Ƃ������^�� | �R���� | ���Y�i���������^�� | �@

| ��t�� | �ӂ邳�ƎY�i�琬���� | ���쌧 | ���Y�̗���萄�i���f������ | �@

| �_�ސ� | �_�ސ얼�Y�T�O�I | ���Q�� | ���Y�����Y�n�琬���� | �@

| �x�R�� | ���Y������� | ���ꌧ | ����_�ƎY�n�Â���^�� | �@

| ���쌧 | �����������f������ | ���茧 | �ӂ邳�ƎY�ƐU���^�� | �@

| �É��� | �ӂ邳�ƎY�i�琬���� | �F�{�� | ���܂��Ɠ��{����^�� | �@

| ���s�{ | �ӂ邳�ƎY�i�J���^�� | �{�茧 | �V�Ђނ��Â���^�� | �@

| �ޗnj� | �R���n����Y���U���� | ������ | �ӂ邳�Ɠ��Y�^�� |

�k�C���ł͂��̂܂܈ꑺ��i�^���A�܂��e�n�Ŗ��̂͗l�X�����ꑺ��i�^����n��Â���̎�i�Ƃ��ē������悤�Ƃ��������̂��������B���܂ł͕������N�ɂ͑S���̂V�������炩�̌`�ňꑺ��i�^���Ɠ���|�̉^����W�J���Ă���B

���[�J���ɂ��ăO���[�o���ȕ]���ɑς�����Y�i�A�ό��A�����Ȃǂ����o������ɂ���Ēn��������������� �̂��ړI�������ꑺ��i�^���͂����Ď������ό����Ȃ��啪���̏Z���ɂ����Ӗ��ł̋����ӎ������܂�A���C���N���� ���͎̂����ł���B���a�U�O�N�x�̎��тłP�O���~�ȏ�̔̔��z��������������������ƉF���s�̔��Ē��A�ʕ{�s�̒|�H�A ���]���̗{�B�Ԃ蓙�A�P�T���ɋy�т���ɂP���~�ȏ�ƂȂ�ƂP�O�O�����z���̂ł���B

�������啪���̎s�����͐V�Y�s��e�N�m�|���X�ɂ�����W�J�������Δ_�ѐ��Y�Ƃ������ꎟ�Y�i�̐��Y����{�ł���A���̂��� �ꑺ��i�ɂ�����Y�i�͈ꎟ�Y�i���ߔ������߂Ă���A�t�����l�̍����P�D�T���Y�i������Ă����K�v������B ���̂����̓_���猩��Ƒ啪���̈ꑺ��i�͂��������A���ڂ��A�鉺�J���C�Ƃ����ɂ����K�͂ő��� �̖���������i�Ɣ�ׂ�Ƃ܂��܂��Ўキ�A�����������Ƃ��Ă݂Ă����قǑ����Ă��Ȃ��B�܂��ߑa���͈ˑR�Ƃ��đS���Q�� �ƍ������i���̎Y�i���������Ă���ɂ����Ȃ��B�������ꂼ��̒n�悪�n�ӍH�v�ł��̒n��ɂ����Ȃ����̂�ό���o������ɂ�� �Ēn��̐l�������[�����������A�o�ς����̖L�����ł͂Ȃ��S�̖L�������l���Ă����ׂɂ͑傫�Ȃ��������ƂȂ������͊ԈႢ�Ȃ��B

��R��

���������̋�̓I����@���z�@�@

�܂������������ǂ̂悤�ɑ����邩���`���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�]���A���̌��t�͔��R�Ƃ����n��̊��������w���Ďg���Ă���B�Ⴆ�C�x���g�⁛���Ղ�Ȃǂɂ���Ĉ�ߐ��̊��������Ӑ}���Ă�����̂����邵�A���̓��������Čp���I�ȎY�Ƃ��N�������Ƃ�����̂�����B�������P�͂ł����Ă����悤�Ɂu���y�̋ύt���锭�W�ƌ��S�Ȓn�������v��ڎw�������Â��肪�s��ꂽ�ϓ_���炱���ł͂�����ԂɏW�����Ċό��q���ĂԂƂ������ꎞ�I�Ȃ��̂łȂ��A�Y�Ƃ�ό��Ƃ��s���i���I�Ȃ܂��Â����ڎw���Ă�����̂ɂ��čl����B�����Ăǂ̂悤�Ȃ��������Œ��������Ƃ͒a������̂���w�i���܂߂čl���Ă����B

��߁@���z�@�n��̓����̔w�i�@

���z�@�������̎s�����ƍۗ������ΏƂ������A���قȂ܂��Â���Ȃ������������̗l����悷�悤�ɂȂ����̂́A�������T���P�X�N�i���a�R�O�N���S�X�N�܂Łj��������j�����̉e���ɂ��Ƃ��낪�傫���B�R�z�@���A���̕������������āA�V�������z�@�����a���������_����̒��������ł��邾���ɍs���̓��������Â���̕�����C����傫�����E���Ƃ��Ƃ���������ʂ��Ƃł���B��j�����̉e�������R�z�@�~�n�̎��̗��ٌo�c�҂𒆐S�Ɂu�R�z�@�̎��R������v�������i���a�S�T�N�j���A���N�u�����̗R�z�@���l�����v�ւƔ��W���Ă䂫�A�n��Ǝ��̘_���Ɋ�Â����R���̕ۑS�A����Ɉˋ������V�����ό��n���̉^����W�J���āA���̏Z���^���͓��z�@�̒n��Â����S���I�ɗL���Ȃ��̂ɂ����B���̏Z���^���O���[�v�͑O�����̋���Ȍ��ɐG������A���̂��u���ꓪ�q��v��u���H���⋩���v�ȂǍs�����ނ���Z���哱�̌`�Œn��Â���̃C���[�W�t�����Ȃ���Ă����̂����̒��̓����ł���B���̌㒬��������c���Ƃ��ē]�o����������a�T�P�N�ɑS���e�n�̌����ҁA�����ƁA�Q�O�O�l�]�肪�ꓰ�ɉ���u���z�@�V���|�W�E���v���J����A���z�@�y�сA���Ӓn��̊����Ƃ�s���S���҂ɔg�y���ʂ��y�ڂ����B

�ό��n�Ƃ����{���̐��i���炵�čL���S���e�n���瑽���̐l���K���͓̂��R�ł��邪�ׂ̕ʕ{�̂悤�Ȋ��y���^�Ȃ����c�̗��s�̉���n�ƈقȂ�A���z�@�͗����������c���̊��Ƒ؍ݕۗ{�̐F�ʂ���������n�ł��邩�當�l���͂��߂Ƃ���s�s�̌|�p�ƁA�w�҂Ȃǂ������A�l�I�ɂ���Ă������ߑS���e�n�̒n��Â���̏��Z���^�[�Ƃ��Ă̖�����S���Ă����B�܂����z�@�͑O�͂łƂ肠�����������m���́u�ꑺ��i�^���v�ƕ��s���čs���Ă������ߌ����e�n�̎Y�����̔�����A���Ӓn��̃V���[�E�B���h�E�Ƃ��Ă��@�\���Ă����̂ł���B

��߁@�o�Ϗ�

���z�@�n��͑啪���̒��ł͍H�Ɖ�����Ă��Ȃ��n��ɑ����Ă���B�l���̌����Ȃ����͒�ؒn��ł���A�Y�Ƃ̐U���ɂ��A�Ƃ̏�̊m�ۂ��K�v�ł���Ǝv����B

�����̓��z�@�n��̓y�n�̗��p�͉��̕\�P�������悤�ɉF���s�������Ă͎R�ԕ��ł̗і�̔䗦�����|�I�ɑ傫���A�k�n�̔䗦�͑傫���Ȃ��B���ɑ�R���ɂ�����c�̔䗦�͂R�D�Q���ɂ����Ȃ��B�_�ƈˑ��͗e�Ղł͂Ȃ�������Ƃđ�K�͂ȍH�Ɖ��͓���Ƃ������Ƃ����炩�ł���B���������č��x��������ʂ��Đl���͌��������ǂ��Ă��������킩��B

| ���ʐρiha�j | �k�n�i���j | �і�i���j | ���̑��i���j | �@|

| �F���s | �P�V�C�V�V�O | �R�U�D�T�i�Q�V�D�U�j | �R�W�D�S | �Q�T�D�P |

| ���z�@�� | �P�Q�C�V�X�W | �W�D�W�i�S�D�X�j | �W�U�D�P | �T�D�P |

| ��쒬 | �Q�W�C�V�U�W | �W�D�U�i�U�D�U�j | �W�R�D�T | �V�D�X |

| ��R�� | �S�T�U�S | �P�O�D�Q�i�R�D�Q�j | �W�O�D�V | �X�D�P |

| ���S�@�� | �P�S�C�T�Q�R | �P�V�D�Q�i�P�Q�D�O�j | �U�X�D�T | �P�R�D�R |

�i���j�i�@�@�j���͓c

�܂��ȉ��̕\�Q�������悤�ɏ��a�T�O�N�܂łɂ͂�������������Ă��邱�Ƃ��킩��B���������a�S�T�`�T�O�N�ƂT�O�N�`�T�S�N���r����ƉF���s�A���z�@���A��쒬�Ől���͑����ɓ]���Ă���B�܂���R���ƈ��S�@���ł��l�����������݉����Ă���B

| �R�T�N | �S�O�N | �S�T�N | �T�O�N | �T�S�N | �S�T�`�T�O | �T�O�`�T�S | �@|

| �F���s | �U�Q�C�S�R�V | �T�T�C�R�V�O | �T�P�C�X�S�Q | �T�O�C�U�V�V | �T�P�C�Q�X�R | ���P�D�Q�� | �P�D�Q�� |

| ���z�@�� | �P�Q�C�U�W�Q | �P�Q�C�T�X�T | �P�Q�C�O�Q�T | �P�P�C�R�V�P | �P�P�C�X�X�P | ���R�D�S�� | �T�D�T�� |

| ��쒬 | �Q�W�C�R�O�O | �Q�T�C�T�U�T | �Q�R�C�W�Q�W | �Q�Q�C�R�U�X | �Q�Q�C�T�V�W | ���U�D�P�� | �O�D�X�� |

| ��R�� | �U�C�P�U�W | �T�C�V�T�T | �T�C�P�P�W | �S�C�V�O�P | �S�C�T�V�U | ���W�D�W�� | ���Q�D�V�� |

| ���S�@�� | �P�T�C�O�S�W | �P�P�C�T�V�O | �P�O�C�Q�X�P | �X�C�W�P�S | ���P�P�D�P�� | ���S�D�U�� |

�@�@�@ �T�S�N�ł͑啪������

���p�@�@�w���������̎��H�Ɨϗ��x���

����ł͌o�ϊ����͂ǂ̂悤�ɍs���Ă����̂ł��낤���B�܂����a�T�P�N�̏����Y�̎Y�ƕʍ\��������Ƃ̒ʂ�ł���B�ꌩ���Ė��炩�Ȃ悤�ɂǂ̎s���ɂ����Ă���ꎟ�Y�Ƃ̔䗦�����ΓI�ɍ����B�����đ�Y�Ƃ̔䗦���Ⴍ�A���ʑ�O���Y�Ƃ̔䗦�������B����͓��z�@�������Ă͑�O���Y�Ƃ̊����������ł���Ƃ������͑�Y�Ƃ̋@�\����̂ł��邱�Ƃ̕\�����ƌ��Ă悢�B�Ƃ��Ɉ��S�@���Ƌ�쒬�ł͑�Q���Y�Ƃ̎コ���ڗ����Ă���B��Y�Ƃ̂Ȃ��ł͂������Đ����Ƃ̔䗦���Ⴂ�����z�@���ƈ��S�@���̔䗦�̒Ⴓ�����ɖڂɕt���B�܂������Y�ƏA�Ɛl���̎Y�ƕʕ��z�̐��ڂ����Ă݂���}�S�Ɛ}�T�ɂȂ�B

�w���������̎��H�Ɨϗ��x���쐬

�w���������̎��H�Ɨϗ��x���쐬�}�T�@�A�Ɛl���̎Y�ƕʕ��z�̐���

| ���ѐ� | ���_�Ɛ� | �_�Ɣ䗦 | ��Ɣ_�Ɛ� | ��Ɨ� | ���Ɣ_�Ɛ� | ��Q�팓�� | ��Q�팓�Ɨ� | �@|

| �F���s | �P�S�C�X�V�P | �V�C�V�P�T | �T�P�D�T�� | �P�C�Q�T�W | �P�U�D�W�� | �U�C�S�T�V | �S�C�U�T�U | �U�O�D�R�� |

| ���z�@�� | �R�C�P�X�T | �P�C�O�O�U | �R�P�D�T�� | �X�S | �X�D�R�� | �X�P�Q | �T�U�S | �T�U�D�P�� |

| ��쒬 | �T�C�X�R�X | �Q�C�W�T�W | �S�W�D�P�� | �S�Q�P | �P�S�D�V�� | �Q�C�S�R�V | �P�C�S�P�Q | �S�X�D�S�� |

| ��R�� | �P�C�O�T�W | �V�P�O | �U�V�D�P�� | �Q�V | �R�D�W�� | �U�W�R | �T�Q�Q | �V�R�D�T�� |

| ���S�@�� | �Q�C�W�T�P | �Q�C�Q�S�X | �V�W�D�X�� | �R�X�S | �P�V�D�T�� | �P�C�W�T�T | �X�Q�P | �S�P�D�O�� |

�܂��_�Ɣ䗦���ɂ߂č������Ƃ��ڂɕt���B�Œ�̓��z�@���ł���R�P�D�T�p�[�Z���g�ɒB���Ă���B��������Ɣ_�Ƃ̔䗦�͒Ⴍ�A��͂��Q�팓�Ƃ̔䗦�������Ȃ��Ă���B�Ƃ��ɑ�R���ɂ����Ă͑�Q�팓�Ƃ̔䗦�������B�܂��o�c�k�n�ʐς��P�w�N�^�[�������̔_�Ƃ̔䗦����R���̂W�U�D�X�p�[�Z���g��M���ɂ��ē��z�@���V�V�D�X�p�[�Z���g��쒬�V�O�D�U�p�[�Z���g�F���s�U�X�D�X�p�[�Z���g���S�@���T�V�D�X�Ƃ�������ߔ����߂Ă���B�����ł��Ȃ���o�c�̔䗦�������̂ł���B���Ɣ䗦�������̂����R�ł��낤�B�ȏ�̂��Ƃ��瓖�n��ɂ����Ă͔_�ƈˑ��ɂ͌��E�����邱�Ƃ����Ď���B

���Ă��̂悤�Ȍo�Ϗf���ē��n��̎����̂̍����͂͋����Ȃ��B���̂܂܂̏ō��̏����Ĕz�������҂��Ă����̂ł͌��݂̌o�ϐ������ێ����邱�Ƃ�������낤�B

��������I�Y�Ƃ��������Ƃ����Ă������_�ŎY�Ɖ���i�߂�ɂ͊����̃^�C�v�̎Y�Ɖ��Ƃ͈قȂ����Y�Ɖ����w��������Ȃ��ł��낤�B�Ƃ��ɏ��K�͂Ȓn��ɂ����Ă͒n��ɂȂ��ݒn��Љ���`�����Ă����^�C�v�̎Y�Ƃ�W�J���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

����ł͋�̓I�ɓ��z�@�̂܂��Â��肪�ǂ̂悤�ɍs��ꂽ�̂����Ă����B

�O�߁@�܂��Â���̋�̓I����

�@�@�@���z�@�͉���̗N�o�ʂ��S�����ʂƂȂ鉷��n�ł���B �@�@�@

�������ׂ̕ʕ{�s�Ɣ�r����ƕʕ{����^���y�{�݂ł���̂ɑ����z�@�͐���т��Ď��R�����ό������Ƃ����u�ۗ{����n�v�u�����ό��n�v�𒆐S�Ƃ����܂��Â��肪�s���Ă����B���������𑶕��ɖ��키���Ƃ𒆐S�Ƃ����ό����O���ɏ�萬�����Ă����Ƃ����ړ��ĂɊ�Ƃ��W�܂�A��J�����s���Ă��܂��댯���Ƃ̐킢�ł��������B

�����Ŏ������ȉ��̂R�ɕ��ނ��Č��Ă������Ƃɂ���B

�@ ��j�����𒆐S�Ƃ����n�[�h�̎���i�P�X�T�O�N��j

�A �Z���O���[�v�ɂ����ی�𒆐S�Ƃ����܂��Â���̎���i�P�X�V�O�N��j

�B ���Â��芮���̎���i�P�X�W�O�N��j

�@ ��j�����𒆐S�Ƃ����n�[�h�����̎���

�P�X�T�T�N�ɓ������ƗR�z�@�����V�s�����ݑ��i�@�ɑ����č����������ʁA���z�@���͒a�������B���̎����Ɋ�j�����ɂ��܂��Â��肪�n�܂����B�����͂܂��r�ꂽ�_�n�ɑ���⏞�⒬�S�̂̊�Ր����̂��߂ɍ��A�R�����o����ʼn��K���s���Ă������ƂɊւ��ĕ⏞�^�����N�������B���̌��ʂP�X�U�O�N�i���a�R�T�N�j����P�X�V�U�N�i���a�T�P�N�j�̊Ԃɖ�Q�X���~���̕⏞�����x������A���̓��H�Ȃǂ̒n�Ր���������{�݂̌��z�Ȃǂ��s��ꂽ�B�܂����q����U�v���邱�ƂłP�X�T�V�N�i���a�R�Q�N�j��荑�L�{�ݓ����ݎs����������t������t����܂��Â���̎����ƂȂ��Ă���B��j�����̂܂��Â���͓��z�@������n�̒��ł���Ƃ������������A�������{����⏕�����W�߁A���̎����Œ��̊�Ղ����n�[�h�ʂ̍\�z�ł������Ƃ�����B

�܂�����Œ����͓��z�@�̎��R���ی�ɂ��͂�����Ă���B�P�X�V�O�N�i���a�S�T�N�j���������ŗL���Ȓ��̐��˂ɃS���t��̌��v�悪�����オ�����B���̕ی�ɗ����オ�����̂��A���w�҂⎩�R����ҁA�����ē��z�@���̗��ٌo�c�҂��������S�ƂȂ��āu�R�z�@�̎��R������v�ł������B���̔��Ή^���������Ē����͏d�v�Ȏ��R�ی��̉�Ƃ��Ă��ی��i���A�����̎��R����̉�ɋ��c������������A���̐��˂̕ی�^������グ�鎖�����c�������B�܂��啪��������c�ɂ����Ă��M�S�ɒ��̐��˂ۗ̕{���Ăт����Ă���B

�����̐������j���܂Ƃ߂�Ƒ��Ɂu���q���̗U�v�v���s�����ƂŒ��S�̂̕��͋C����V���A�����Ď����̒��B��}�����B�����̓��z�@�n��̍����̌������͏�ŏq�ׂ������z�@�n��͗�o�c�̔_�Ƃ��������Ƃ���_�ƈˑ��^�̐����ɂ����E������������ł���B���Ɋ�n�֘A�̎����œ��z�@�������R���ό������Ƃ��ĊO�����{�ɗ���Ȃ��u�ό��̂܂��v�����グ�悤�Ƃ����B

�A �Z���O���[�v�ɂ����ی�𒆐S�Ƃ����܂��Â���̎���i�P�X�V�O�N��j

��ŏq�ׂ��S���t�ꌚ�ݔ��̎��ɗ��فw�T�̈�ʑ��x��ꂩ��������J�����Y�ƍȂ̎��Ƃł���w�ʂ̓��x�̌o�c�ɉ�����Ă����a���O���𒆐S�����o�[�Ƃ��ē��z�@���ό�����Ɂu���z�@�̎��R������v�͌������ꂽ�B

��͔��Ή^�����ɏZ���ƍs���̓�̕����Ɍ����Ă������B�܂��Z���̑��Ƃ��Ď��Z���O���[�v�����Ή^���̎����ǂ��Ƃ߁A�e�V���ւ̒��̐��˕ی��i���铊���A�����l�P�O�O���ւ̃A���P�[�g�A�������z�Ǝ҂̉�ɏo�Ȃ��Ē��Â���A�Ƒ���̈ӌ����q�ׂ�Ȃǒ����O�ɖ����A�s�[�����铮�����N�������B�����̈ӌ��Ƃ��ĐV������ɔ��\��������e�E�̒����l����葽���̐l����������Ƃ����헪�ł������B���̗�����čs�����������������B�ʕ{�s�c��ɂ����Ďs�����J���ɍۂ��Ď��R�Ȃ�Ȃ��悤�f�B�x���b�p�[�ɗv���A�u�R�z�A�ߌ��̎��R������v�������ȁA�啪���A�ʕ{�s�ɒq�����o�A���z�@�̊�j�������啪��������c�Ŕ��Ή^���̃o�b�N�A�b�v�����c����ƌ��m�������̗����\�����J���v��𒆎~�ɒǂ����B�@

���̌�u���z�@�̎��R���l�����v�͎��R�����Ƃ������ɓI�Ȏ��p������ϋɓI�Ȋ��A�܂�n��p���Ƃ��āu�����̓��z�@���l�����v�ɕϖe���Ƃ��Ă������B���́u�����̓��z�@���l�����v�͗l�X�ȐE��A�n��A���ʂ̐l�Ԃ��W�܂�u���I�Ȍ�����v�Ƃ������i�̂��̂ł������B�����̓��z�@�́u���R��o�����ό��n�v�A�Ƃ����Ă����܂��ό��n�Ƃ��Ă͊m�����Ă��Ȃ������ׁA������x�A���̔��W�ׂ̈ɊJ���͕K�v�ł������B�J���Ǝ��R�ی�Ƃ�����������ڕW���ʂ����ׁA�u����n�邱�ƂŎ��R�����v�Ƃ����p���Œ��Â���Ɏ��g��ł������̂ł���B���̌�A�}�X�R�~�̐l���𗘗p���ĒҔn�Ԃⓒ�z�@�f��ՂȂǂ𐬌��������B

�B�@���Â��芮���̎���i�P�X�W�O�N��`�X�O�N��j

���z�@�͏�ŏq�ׂ��ق��ɂ����x���J���v��⒬�̕��I�𗐂����ꂪ�����^�ό��r���̌��v�悪�����オ�肻�̂��тɊJ���Ǝ҂ƒ��Â���O���[�v�Ƃ̐킢���������B�W�O�N��ɑ啪�����ԓ��ʕ{���z�@�Ԃ̊J�ʁA���}�u���z�@�̐X���v�������ʂ̖ʂŐ������i�ݓ��z�@�͊ό��̒��Ƃ��Ă̗�����m�����Ă����B�Ƃ��낪�������{�ł͒��]�����t���P�X�W�V�N�i���a�U�Q�N�j��l���S�������J���v�悪���\���ꂽ�B����Ɂu�����ۗ{�n�搮���@�v�i���]�[�g�@�j�����肳�ꂻ�̊J���̔g�͑啪���ɂ��y�сA�P�X�W�X�N�i�������N�j�A�啪���Ɂu�ʕ{�����イ���]�[�g�\�z�v�����F���ꂽ�B����ɔ����y�n�̔���߂������A�n�������������̂ł���B���Ƃ��Ε�����N�̒n����l�ΑO�N��ɂ����ď��ƒn���T�S�D�P���A�Z��n���R�T�D�O���A�ђn���Q�T�D�O�����L�^���Ă���B�܂��J���Ǝ҂������ʑ��A���]�[�g�}���V�����̐\�����͂R�U�R�T�ˁA���̐��ѐ����R�U�W�T�˂ƂقƂ�Ǔ����ł���B���ꂪ��������Ɩ����̗��Ƃ��Ă̓��z�@�̗���͕���Ă��܂��B�����Ŗ���́u�������T�K�ȉ��ɂ��邱�Ɓv�u���ӏZ���̓��ӂ邱�Ɓv����e�Ƃ�����Ă����グ���B���������������A��悹���͖@���I�ɖ����ł���A���ݏȂ����������߂�ꂽ�B�������������S�苭�����̕K�v����i���邱�ƂōŏI�I�ɂ͈ꕔ��ύX���u�����̂��钬�Â�����v�͖������������B

�Ȃ����z�@�̒��Â���͐��������̂��낤���B

���_�Ƃ��ĂP�X�V�O�N��̒��Â���̎n�܂�̎�������P�X�X�O�N��Ɂu�����̂��钬�Â�����v���ł���܂ł̊ԁA���J�����Y��a���O�������S�ƂȂ��Ċ������s���Ă����_����������B���ɑ��閾�m�ȃr�W�����������[�_�[���������N�ɂ킽���ďZ���̐擱���Ƃ��ĉʂ����������͑傫���B���̐���ɂ��Č��ݏȂɉ�������߂�ꂽ�Ƃ������[�_�[�����̏����������A�����͎��M�����Ă��A�Ɠ��������Ɍg���������E���͌���Ă���B

���_�Ƃ��ă��[�_�[�����ɂ͒��Â���̑��n���Ƃ��Ăׂ鎞�����疾�m�ȃr�W�����������Ă����_����������B���̃r�W�����͑��ɂ͂Ȃ����z�@�̒n��炵����O�ʂɉ����o���u���R�̖����v�ł������B���J�����͂P�X�V�P�N�A�ۗ{����n�Ƃ��ėL���ł���A�h�C�c�̃o�[�f���n���֎��@���s�ɍs���Ă���B���̌�A�ׂ̕ʕ{����Ɣ�ׁA�₵���������������z�@�̈�������͂��Ĕ�������̂ł���B

��O�ɍs�����⏕�I�����ɓO�������Ƃ�����B���̊�Ր������s������j�s���̎���������čs����c��͒��Â���̃T�|�[�g���ɉ�������Ƃł���B��������w���c��c���͍s���@�ւƏZ���Ƃ̊Ԃ̈ӎv�a�ʂ̃p�C�v�����ʂ����Ă��Ȃ����Ƃ��w�E����Ă����x�Ɠ��z�@�̎��R������̍L�ł���A�w�Ԑ����x�ɋL����Ă���B���Â���O���[�v�̈ӌ������̂܂ܓ��z�@�Ő������邱�Ƃōs����c�����ɍ��킹�Ă������X��������B�܂���������ׂɃ}�X�R�~�⒘���l���������܂����p���Ă������̂��ނ�̐헪�ł���B

��S�́@��ƎQ���^�̒�������

��S�́@��ƎQ���^�̒�������

��߁@�O�䕨�Y�ƒn��̊ւ���

���́u�ӂ邳�Ƒn�����v�A��Q�́u�啪���̈ꑺ��i�^���v�ōs���哱�^�̒��������A��O�͂Łu���z�@�v�̎��Ⴉ��n���̂܂��Â���W�c�𒆐S�Ƃ����Z���哱�s�����͌^�̒������������Ă����B�����̎�����Ƃ��Č����Ă������Ƃ͂�͂�s���ɂ��u�n��o�c�̓���v�A�u�Z���Q���^�̓���v�ł���B���z�@�̃P�[�X�ŃX�^�[�g����Z���������Ǝ��̃r�W�����������A���Ȃ̐ӔC�Ɣ��f�ł܂��Â���ɂ������Đ����܂œ�����P�[�X�͒������B

���������ꂩ��̒n�抈�������l���Ă�����Œ��������A�����������K�v���Ǝv����ߑa���A������Ă��܂������̏Z���Ɏ��Ƃ̌o�c�A�Ɩ���S�ĔC����̂ł͌��������Ȃ��B

�����ő�S�͂ł͎O�䕨�Y���ƕ��u�j���[�ӂ��[�ނQ�P�v�`�[���i�ȉ��O�䕨�Y�Ɨ��j�ɂ��u��Ƃɂ�钬�������v�����Ă����B�O�䕨�Y�Ƃ������E�̑��Ƃ��ߑa�n�̒n��o�c�ɏ��o���Ă���Ƃ������Ƃɂ܂��ӊO����������B�������P�X�W�O�N��̂ӂ邳�Ƒn�����̎��ォ��l�X�Ȏ����̂����̎g�������R���T���e�B���O��ЂɈϑ����Ă����Ƃ����o�܂��猩��ƕs�v�c�͂Ȃ��B

���������ꂩ����グ��O�䕨�Y�Ƒ��̃R���T���e�B���O��Ђ̖����͓O��I�ɈقȂ�B

�傫�ȈႢ�͑��̃R���T���e�B���O��Ђ̓v���W�F�N�g�̊�揑���o���A���̓��e���N���C�A���g�ł��鎩���̂������������_�Ō_�I�����邱�Ƃɑ��ĎO�䕨�Y�̓v���W�F�N�g�̌v�悾���łȂ����s�A���܂ōs���Ă���_�������I�ł���B

��̓I�ȍl�@�͑��߂ōs������Ŏw�E�����u�Z���Q���̓���v����������H�v���Ȃ���Ă���B�܂��V���ȍs���Ɩ��Ԃ̌o�c��@�����Ă����B

��߁@�ԍ⒬�ƗR�m���̎��Ⴉ��@

���R���ԍ⒬�͐l����T�C�O�O�O�l�A���ѐ��@�͂P�C�V�O�O���сA�ʁ@ �ρ@�S�Q�D�X�X����Km�B���̂U�Q���͎R�тŐ��c���S�O�O�����A���͂T�O�����Ŏ�ȎY�Ƃ͕Ă𒆐S�Ƃ����_�Ƃ̒��ł���B�����ɔN�ԂP�Q�O�O�g�����̕Ă�����A����ɖ�T���H���������Ă��鐆�щ��H�H�ꂪ����B

�ԍ⒬�̌o�ϓI�⒬�������ɂ��������w�i�����Ă��������ňȉ��͕����X�N�W���W���ɔ_�ѐ��Y�Ȃōs��ꂽ�u��O��H�i�Y�ƒn�抈����������c���T�v�v������p�����Ă��������B

�ԍ⒬�̌o�Ϗz�\��

���̂Ƃ�l�X�Ȑ���̌��ʂ͎��̂悤�ł���B�����y�؍H���ł͍H����̂P���������ɗ����Ă��Ȃ��B��ƗU�v�ɂ��ẮA�ٗp���ʂ͂قƂ�ǂȂ��A����ׂ����ʂ͂������Ă��Ȃ��B

�����U�N�̐ԍ⒬�̑����Y�z�͂P�T�W���~�A���������͂P�R�P���~�ł��邪�A���������͒��O�ɓ����ɏo�Ă���l�̏��������S�ł���A�����Y�z�Ƃ��Ă͂���Ȃ�̐�����������̂́A���ꂪ�����ւ̕��z�����ƂȂ��Ă��Ȃ��B�܂��A�ԍ⒬�ł̔̔��͂킸���U���ł��邽�߁A�����̓��鏊���́A�J���������x�ɂƂǂ܂��Ă���B�܂�A�����Ōo�ς��z���Ă��炸�A�����Ƃ͊�ՎY�ƂƂ͌����Ȃ��B

�ł͒��̊�ՎY�Ƃ͉����Ƃ����ƁA�_�Ƃł���B�_�Ƃ̒��������Y�z�͂P�S���~�ŁA�_�Ƃ���̒��������͂V���P�疜�~�Ƃ������Ƃ���킩��悤�ɁA�����͏������Ȃ���������ɗ^���Ă���e�������ɑ傫���B���̂��Ƃ���A�ԍ�V�R���C�X��ݗ����邱�ƂƂ����B

������Аԍ�V�R���C�X�ɂ��� �@

�����V�N�R���ɐݗ����A�P�O�����瑀�Ƃ��J�n�����B���L�n�ɍH�������A��R�Z�N�^�[�ɊǗ����ϑ����Ă���B

�@�n��̕Ă��g���A

�A�_�Ƃ̎�w�̓����ꏊ���m�ۂ���A

���ꂪ�s���ړI�ł���B�@

�H�꒷�A�������͕��u���Y���痈�Ă�����Ă���B�܂��A�]�ƈ��͂��ׂĕ��u�̎Ј��Ƃ��č̗p���A�ԍ�V�R���C�X�֏o���Ƃ����`���Ƃ��Ă���B�J�������Ƃ��Ă��A���u�̎Ј��Ǘ������̂܂܍̗p���A���Ԋ�Ƃ̎��������̒��ɐg�������ē����Ă�����Ă���B�@�̔��ɂ��ẮA���u���Y�̎����Ă���̔����[�g�ɂ̂���ƂƂ��ɁA�Ǝ��̃��[�g���J���B�@

���݁A���㍂�͂P�Q���~�ł��邪�A�����̑��Y�Ƃւ̐��Y�g�y���ʂ͂P���Q�C�T�U�S���~�ł���B���A�X�`���[���A��e�퓙�����łɒ����ɐi�o���Ă����Ƃ��甃������Ă��邽�߂ł���B�܂��A�����U�����ʂ͂P���R�C�P�R�T���~�ł���B���݁A�_�Ƃ̎�w���R�V���ق��Ă���A������T�O�l��U�O�l�ɂ������̂����A����̐i�W�₷�łɓ����ꏊ�������Ă���Ƃ������R����A�Ȃ��Ȃ������Ȃ��ł���B�@

���K�͂̔����������ԍ⒬�ł̏]���^�����Ƃ�U�v�����Ɖ��肵���ꍇ�ɔ�ׂ�ƁA�����̑��Y�Ƃւ̐��Y�g�y���ʂ⏊���U�����ʁA�ٗp�U�����ʂ��傫���A�ꉞ�̏����̖ړI�͒B���ł����ƍl���Ă���B�@

�����X�N�R������́A���o�ϘA�Ƌ��͂��Ă̔̔����n�߂��B���̕Ă͑S�ʔ������A�������i�ԔS���j������Ă�����Ă���B���v�𑽂����邱�Ƃł͂Ȃ��A�Ă̌p���I�Ȕ̘H�邱�Ƃ��ڕW�ł���B�ԍ�V�R���C�X�ݗ��O�V���P�C�O�O�O���~�ł������_�Ƒ����Y���W���X�C�O�O�O���~�ƂȂ����B��Ђ̗��v�ɊҌ����A��t���O�̏�������ɂ��̂������g�����ƂƁA��Ђł̘J�������Ƃ��Ē����֊Ҍ�����Ă���B�@

���ʍ앨�ł���Ăɒ��ڂ��A���H�A�̔����s���Ă���̂����A�v�����Ė��Ԃƒ�g���A�m�E�n�E�邱�Ƃ��ǂ����Ƃ��Ǝv���Ă���B���ꂪ���������ǂ����͏������肳��邾�낤�B�@�_�Ƃ̈ӗ~���o�Ă������Ƃ͊m���ł���B�t�^�[���Ŕ_�Ƃ��n�߂�l���킸���Ȃ���o�Ă����B�@�s�����H�i�̗��ʂ��ǂ��ʒu�Â��邩�B���Ԃ̃m�E�n�E����邩�A�ꏏ�ɂ�邩�A���@�͂��낢�날�邾�낤���A�ԍ⒬�ł͒��Ƃ��Ă̍l���������ݎ��H���Ă���Ƃ���ł���B

���̍H��͏�Ɏ����Ă���悤�ɒ��������̈�Ƃ��čs�����O�䕨�Y�Ɋ����˗����A�o�c�u���Y�Ɉϑ�������O�Z�N�^�[�����ʼn^�c����Ă���B���{���V�O�O�O���~�̔䗦�͐ԍ⒬�T�P���A���u���Y�R�X���A�O�䕨�Y�P�O���ƂȂ��Ă���B

�u�_�Ƃ̐U���v�Ƃ����s���ړI���ʂ����ׂ�

�@�@�_����ʂ������K�̉��i�Œn���Ă��B

�A�@�O��������J���҂������̂ł͂Ȃ��n���̔_�Ƃ̎�w���ٗp����B

�Ƃ����������������̒��A�����V�N�i�P�X�X�T�N�j�P�O����葀�Ƃ��n�߂ď��N�x�̔���グ�͂T���W�O�O�O���~�B�Q�N�ڂ��P�R���~�B���̔N���T���̔z�����n�߂�B�����ĂR�N�ڂɂ͂P�W���U�O�O�O���~�B�����P�P�N�̗��v���͖�R���B�܂����̊ԁA�ԍ�V�R���C�X�͒��ɑ��āA����グ�������炷�o�ϗ��v�̂ق��ɂT�R�O�O���~�̊�t�����Ă���B

���ɖk�C���̗R�m���̎���ɂ��Č��Ă����B

�R�m���́A�k�C����m�Ǔ��̍œ�[�Ɉʒu���A�Ђ傤����^�œ����ɂW�����A��k�ɂR�Q�������ʐςP�R�R�D�W�U���u�A��k�ɂ͗[���삪����A�쓌���̐X�ђn�т͗[���R�n�ɑ����A�����E�암�ɁA�n�Nju�˂��L�����Ă���B�l���͂W�O�O�O�l��B

��Y�Ƃ͕Ăł��葼�ɃW���K�C���A�Ƃ����낱���A���܂˂��Ȃǂ��͔|���Ă���B������������Ȃ���ɂ̓��Ƃ�������ƃS���t�ꂪ���邾���ł������B���̓��i�̓������Ȃ����ł������R�m���ƁA�����U�N�T���P�X���ɎO�䕨�Y�Ɣ_�Ɗ������̋Ɩ���g�����B

����܂Œ��͒n��̊������̂��߂ɕ������N�i�P�X�W�X�N�j�Ɂu�R�m���V�����U���v��v�����肵�A���N���C��莖�ƁA�L����������ƁA���X�X�������ƁA�_�ƐU�����ƂȂǂ�W�J���Ă����B���Ƃ��e�j�X�R�[�g�A�싅��A�L�����v��Ȃǂ݂�������������̐����A�ԙ��͔̍|��H�ׂ���z�I�Y�L�̊J�����s���Ă���B

�����U�N�A���̒��Ƀv���W�F�N�g�T�Z���Ɣ�S�O���U�O�O�O���~�A���{��̃n�[�u�K�[�f������邱�ƂɂȂ����B

��p�̓���͗p�n������H����ȂǃK�[�f�������A�𗬎{�݂≷���A�H���̌��݂Ȃǂ̃n�[�h�����̑��H��Ƃ���ȊO�ɂ��̎��Ƃ̉^�c��Ёu������Ђ�ɃK�[�f���v�̎��{���Ƃ��ĂX�O�O�O���~�Ȃǂł���B���Ŏ��Ƃ̐v�}���Љ��B

�u��ɃK�[�f���g�o�v

���̂S�O���~�̑�v���W�F�N�g�̎����̑唼�͔_�ѐ��Y�Ȃ��璆�R�Ԓn�����������ƁA�_�R���n��A�Ƌ@��n�o�ً}���ʑƁA�\�����P���ƁA�����Č��ݏȂ���s�s�������ƁA�����Ȃ���͉ߑa�Ɛ��{�̕⏕���ł܂��Ȃ��Ă���B

���Ɩ��ŋ��͂��Ď��Ƃ��N�����ꍇ�A�Ԏ����o���ꍇ�A�s�������S���A���̌�A�̎Z������Ȃ��ɂ�������炸�ӔC�Njy�������ׂɌo�c���p�����A���̕�U�̂��߂Ɏ����̂��g�����ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��P�[�X�������B

���̂悤�Ȏ��s�Ɋׂ�Ȃ��ׂɊǗ��^�c�͓O��I�ɖ��Ԃł��铌�������h�V�X�e���i���j�ɔC���A�^�c��ЗR�m�K�[�f���i���j���X�N�ɐݗ����K�[�f���n�E�X�v�̒i�K���疯�Ԃ̃m�E�n�E�������ꂽ�B�^�c��Ђ̎��{���͂X�O�O�O���~�B�o���䗦�͗R�m���T�P���A�i�`�R�m�P�P���A���������h�V�X�e���i���j�R�R���A�O�䕨�Y�T���Ȃ��Ă���B

�O�߁@�s���Ƃ̔�r�ɂ����ĎO�䕨�Y�̓����@

�Ȃ��O�䕨�Y�ɂ�钬�������͐������A�s���ɂ�钬�������͎��s���Ă���̂��B���̓_���l����ɂ������čs���^�ɂ�钬�������̎��s�̌������l���Ă݂�B

�@�@�����I�W�]�̌��@

�A�@�O���`�ɂ�鉡���є��z

�B�@�R�X�g�ӎ��̌��@

���̍s���V�X�e���̌��_������������Ă���B

�k�C���R�m���̎���Ŏ��グ�����n�[�h�Ƃ��Ẵn�[�u�K�[�f�������ȑO�Ɂu��Ƀn�[�u�̉�v�Ɓu�t���O�����X�̉�v�̓��O�q�I�v���W�F�N�g�Ƃ��Ď��g���Ƃł���B���̓�̉�͒����ɂ���ĉ^�c����Ă��邪���̋���v���W�F�N�g�́u�n�[�u�̂��钬�Â���\�z�v�̐�����S���Ă���B��ł������s���V�X�e���̌��_�Ƃ��āu�����I�W�]�̌��@�v�����������s���̓n�[�h�{�݂̊����݂̂ɏd�_��u���A���̌�ǂ̂悤�ɒ����������s���Ă����̂��Ƃ������_�������Ă���ꍇ�������B

�������n�[�h���݂̊����̑O�i�K����Z������������ł������̃v���W�F�N�g���X�^�[�g�����A���Y�_�Ƃ̈琬�A�n�[�u���H�̕��@�y�����邱�ƂŃn�[�u������̉~���ȉ^�c���s����悤�ɈӐ}����Ă���B���ɂ��K�[�f���j���O�R���e�X�g���s������A�K�[�f���j���O�������J������ƃn�[�h�������߂̃\�t�g�̕����ɂ��͂𒍂��ł���B

�܂��s���͎{�݊�����ɉ^�c���@����������߂�P�[�X�����������̂��ߐӔC�̏��݂��s���m�ɂȂ��Ă��܂��B�{�݂���������O�̑����i�K�ʼn^�c��Ђ�ݒu���ӔC�m�ɂ��A�����O�ɒ����I�W�]�������߂ɂ��K�v�ł���B

���̌��_�Ƃ��čs���̑O���`�ɂ�鉡���ѓI���z����������B����͑S���A�����s���T�[�r�X�����Ƃ����u�����v�̊ϓ_�ł͌����I�ł��邪�������Ɨ����グ��ۂɂ͑傫�ȏ�Q�ƂȂ�B

�ӂ邳�Ƒn�����̌�t�őS���ɓ����悤�Ȏ{�݂����݂��ꂻ�̂قƂ�ǂ����s���Ă���̂ɂ����̂悤�ȉ����ѓI���z�ɂ�邠�肫����̂��̂����グ�����ƂɌ���������B�S���Ŏn�߂Ă̂��̂�n��グ��Ƃ������Ƃ͘J�͂�X�N���傫�����A���Ԃ���傫���B���R���̐ԍ⒬�̎���Œ��̊�Y�Ƃł���_�Ƃɂ��Ď��g�ނƂ������̑�_�Ȕ��z�Ƀ|�C���g������B��Y�ƂłȂ����Œ����������s�����Ȃ�K�R�I�ɏ��K�͂ȋK�͂ɂȂ��Ă��܂��B���������̊�Y�ƂɎ������Ƃ������X�N���傫�����A���S�̂̃��x�������コ���邱�Ƃ��ł���̂ł���B

��O�̌��_�Ƃ��āu�R�X�g�ӎ��̌��@�v����������B�s���������������s���ꍇ�A�O�ꂵ�����v�̒Nj��͍s��Ȃ��ꍇ�����������̌��@�ɂ���Čp���������Ƃ��s�����Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�s���̖����̓����Ƃ��ăR�X�g�Ɍ�����Ȃ��Ɩ����s��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����h������R�X�g�ӎ������@���Ă��܂��B

�]���̑�O�Z�N�^�[�����ōs���Ă������Ƃ͐Ԏ����s�����ە������Ă����P�[�X�������B�������O�䕨�Y�`�[���͓�����O�Z�N�^�[�������g���A�s���̓n�[�h���݂̐ӔC���A���Ԃ͌o�c�̐ӔC�𗼎҂������`�Ńo�����X���Ƃ��Ă���B�܂�s���̎コ�ł���u�R�X�g�ӎ��̌��@�v���o�c��S�Ė��ԂɔC���邱�ƂŃJ�o�[���A�n�[�h���݂̎��������̕⏕���܂��͒n���̍����ł܂��Ȃ����ƂŌ������p���Ȃ����A�L���Ƀr�W�l�X���s����Ƃ������_������̂ł���B

��T�́@�܂Ƃ�

��T�́@�܂Ƃ�

������

����ł͍��x�o�ϐ�������̐V���Z��n�Ȃǂɂ��}���ȊJ�����s���A�n�拤���̂������Ă����l�X�Ȗ����������Ă��� �����B�����ăC���^�[�l�b�g��g�ѓd�b�̕��y�ɂ���đ�Q���̒n�拤���̂̔j�N���Ă���B�m���Ƀl�b�g��g�тŏu���ɐ��E�� �ƂȂ��邱�Ƃ͂ł��邪���̎��ɂ���Ď����̍��Z��ł���n�悪�����Ă��Ȃ��̂ł���B�����Ēn�悪�������Ƃɂ���Ēn�� �������Ă���q���̋���I���ʂ������Ă��܂����B�w�n�����x�́u�w�w������x��w�ƒ����x�ɂ��Ȃ����Ă������Ƃł���B ���̂R�Љ�I�䂪�݂̒��ň���Ă����q���������������ƍ߂�����ȏ��Ɍ���������̂ł͂Ȃ����B

�����ō������K�v�Ȃ̂��n��̊������A�܂�u���������v�ł���B����������̓o�u�����́u�ӂ邳�Ƒn�����v���\�Ƃ��锠���A ������n�[�h�ʂ̊J���ł͂Ȃ��\�t�g�ʂ̊J���ł���B�����č����߂��Ă���̂́A���������������炷�o�ϓI�Ȍ��ʂ����ł͂Ȃ��A �u�S�̂Ȃ���v�Ȃ̂ł���B��Ƃ��Ă̓��[���b�p�Ŏn�܂����O���[���c�[���Y��������B����́u�_�R�����Ȃǂɑ؍݂��A���̒n�� �̔_�ы��Ƃ�̌�������A���R�E�����E�l�X�Ƃ̌𗬂��y���ޗ��v�Ƃ��������^�̃��]�[�g�v��Ƃ�����B�Ȃ��Ȃ�n�悪���A�ߑa �����i��ł���n��ɓs�s����l�H�I�Ȃ��̂ɔ��A�_�ƂȂǂ̎����I�ȗv�]�����ׂɐV�����u���]�[�g�v�Ƃ��Đl������Ă��ĘJ ���͂̕s���A�]���Ȕ_�n�̗L�����p�A�l�X�̌𗬂Ȃǂ̐V�����u�s�s�Ɣ_���̊W�v�����܂�Ă���̂ł���B����͓s�s�Ƃ̌𗬂̒� �Ŕ_���������������钬�������i�n�抈�����j�ł���Ƃ�����B ��Ƃ苳��̎��{�A������w�̖@�l���A�Ȃǂɂ�鋳��̉��l�ς̕ω��ɔ����A�n�拤���̂̋�����ʂ������A�u�J���ꂽ����A�n ��S�̂������v�Ƃ������V���Ȓn���Ս�邱�Ƃ��K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���B

�Q�P���I�́u�n���̎����̎���v�Ƃ����Ă���B���͂Łu�s���哱�̒��������v���͂Łu�s�����͌^�̒n�抈�����v�A ��O�͂Łu�Z���哱�̒��������v��l�͂Ŋ�Ƃɂ��u���������v�܂ł̎����ʂ��ėl�X�Ȓn��̊��������Ă����B�����������Ŏ��グ�� �ꂽ�̂͂������ꕔ�̓����ł����Ȃ��B�����ł́u�n��́i�����I�ȈӖ��ł́j�̗͂����v�Ƃ������ϓ_���猩�Ă������������� �Œ��������Ƃ��ĕ]���̍������̂ł��C�x���g�⁛���Ղ�ȂLjꎞ�I�Ȋ�������ڎw���Ă�����̂͏������B�N�Ԃ�ʂ��āu�E��n�� �ɍ��o���v���ƂŒn��͊���������̂ł��邵�A���z�@�̎���Ō����悤�Ɋό��͑����ʂɔg�y���ʂ��������Y�Ƃł���A���̈� ���Œ��S�̂������グ�鎖�ɐ��������̂ł���B

���������������Ƃ́u���̒��Ő����������炤���̒��ł�����Ă݂悤�v�Ƃ��������z�ł͓�Ԑ����̗J���ڂ����邱�Ƃɂ��Ȃ邵�A�� �|��ɂȂ��Ă��܂��B�܂����肫����Ȃ��̂�����Đ������邱�Ƃ�����B

�u���������v�A�u���������v�Ƃ��������t���g��ꂾ���ĂR�O�N�߂������Ă��邪���̌��t�̎g�����͗l�X�ł���B���̗��j�I�w�i�� �ǂ��Ă݂�Ƃ�͂肻�̒S����͍s������Z���ւƊm���Ɉڂ��Ă��Ă���Ǝv����B�������s�������ōs���Ƃ������`�ł͂Ȃ������� ���͏Z�����ꏏ�ɂȂ��čs�����Ƃ����l�����͍L�܂��Ă����B

�܂��s�s���Ƃ̌𗬂̎d�����ς�����B���x�o�ϐ��������\�Ƃ��郊�]�[�g�^�̊��y�{�݂ł͂Ȃ��A �n��̗ǂ��A�c�ɂ̗ǂ���s��̐l�ɖ�����Ă��炤����ړI�ɂ����O���[���c�[���Y���Ȃǂ����s���Ă���B

��������o���̂ł͂Ȃ������̒n��F���o���A�u�n�掩�̂�o�����Ɓv������A�n�悪���������Ă������߂ɂ͕K�v�ł���B

�Q�l����

�u�S���ӂ邳�Ƒn���ꉭ�~�f�[�^�u�b�N�v �n���������� ���@�K�o��

�u�X�O�N��̒n�������Ƃӂ邳�Ƒn���v �n�������o�c�w ���傤����

�u�ӂ邳�Ƒn���ƒn������ �v �n�������o�c�w ���傤����

�u���炪���̈ꉭ�~�͉��ɉ��������v�@�@�@�@�@�O�R���ƃO���[ �Y�{��

�u�f���炵�����E���{ ���́u�ӂ邳�Ƒn���_�v�v �|���@�@�o�^�� �u�k��

�u�ӂ邳�Ƒn���Ȓ��{��W �v �o�ϐ������ ���@�K�o��

�u����̐��� �T�v ���w��

�u�啪���́u�ꑺ��i�^���v�ƒn��Y�� �v �啪���n��o

�u�啪���ꑺ��i���ʃV�X�e���ƒn��v �啪���n��o

�u�n���̍����v�� �ꑺ��i�^������}�C�^�E���\�z�܂Łv �X�@���^�� �U�w�o��

�u�v���W�F�N�g�w����҂��� �Q�Q�v �m�g�j�v���W�F ���{�����o��

�����u�n�������v

�u���������̎��H�Ɨ��_�v�@�啪��������ƃZ���^�[

�u�u���������v�̌o�ϊw�v �|���@�G�^�� �w����

�u�u���������v�̌o�c�w�@�P�[�X�X�^�f�B�[�E�n��o�ϊ������@���Ɩ��̐V���ȊW�v�@�O�䕨�Y�Ɩ����u�j���[�ӂ��`�ނQ�P�v�`�[���^�ҁ@���m�o�ϐV��� �k�C����HP�@