第三章 環境アセスメント(環境影響評価)制度

第一節 環境アセスメントとは

人間が豊かな暮らしをするために、道路やダム、発電所などを作ることは必要なことであるが、いくら必要な開発事業であっても環境に悪影響を与えてよいはずはない。開発事業による環境への悪影響を防止するためには、事業から得られる利益や事業の採算性だけでなく、環境の保全についてもあらかじめ考えていくことが重要となる。

このような考え方から生まれたのが環境アセスメント制度(環境影響評価制度)である。環境アセスメントとは、開発事業の内容を決めるにあたって、それが環境にどのような影響を及ぼすかについて事業者自らが調査、予測、評価を行い、その結果を公表して国民、地方自治体などから意見を聴き、それらを踏まえて環境の保全の観点からよりよい事業計画を作り上げていこうという制度である。

第二節 環境影響評価法制定までの経緯

環境アセスメントは、1969年(昭和44年)にアメリカにおいて世界ではじめて制度化されて以来、世界各国で制度化が進んできた。

我が国では、1972年(昭和47年)に公共事業について環境アセスメントが導入されたことに始まり、その後昭和50年代半ばまでに、港湾計画、埋め立て、発電所、新幹線についての制度が別々に設けられた。別々の制度による環境アセスメントが実施される中で、統一的な制度の確立が必要となり、1981年(昭和56年)に「環境影響評価法案」が国会に提出されたが、1983年(昭和58年)に廃案となった。

その後、法律の代わりに政府内部の申し合わせにより統一的なルールを設けることとなり、1984年(昭和59年)に「環境影響評価の実態について」が閣議決定された。このほか、地方公共団体においても条例、要綱の制定が進められていった。

1993年(平成5年)に制定された「環境基本法」において、環境アセスメントの推進が位置づけられたことをきっかけに制度の見直しに向けた検討が始まり、その結果、新しい環境政策の枠組みに対応するとともに、諸外国の制度の長所を取り入れ、1997年(平成9年)に「環境影響評価法」が成立した。

| 1969 | アメリカ「国家環境政策方(NEPA)」制定 | 世界初の環境アセスメント制度 |

| 1972 | 「各種公共事業にかかる環境保全対策について」閣議了解 | 公共事業についてアセス制度を導入 |

| 1981 | 旧「環境影響評価法案」国会提出(1983年廃案) | |

| 1984 | 「環境影響評価の実施について」閣議決定 | 法律ではなく行政指導による制度化 |

| 1993 | 「環境基本法」の制定 | 環境アセスメントを法的に位置付け |

| 1997 | 「環境影響評価法」制定 | 環境アセスメントの法制化 |

第三節 環境影響評価法について

1.環境アセスメントの法制化の意義

法律による制度としたことが挙げられるが、これは環境影響評価法施行以前の行政指導による制度が事業者、国民、地方公共団体など立場の異なる主体がルールを定めるのに適していないこと、手続きの実施を義務付けられないこと、アセスメントの結果を許認可に反映できないことなどの限界を持っていることによるものである。

| 形 式 | 法律 | |

| 制度の性格 | 事業者、国民、地方公共団体間の明確なルール | |

| 拘 束 力 | 事業者に実施を義務付け | |

| 第1種事業 (必ずアセスメントを行う事業) | 第2種事業 (アセスメントが必要か個別に判断する事業) | |

|---|---|---|

| 1. 道路 | ||

| 高速自動車道路 首都高速道路など 一般国道 大規模林業園開発林道 | すべて 4車線以上のもの 4車線以上・10km以上 幅6.5m以上・20km以上 | 4車線以上・7.5km~10km 幅6.5m以上・15km~20km |

| 2. 河川 | ||

| ダム・堰 放水路・湖沼開発 | 湛水面積100ha以上 土地改変面積100ha以上 | 湛水面積75ha~100ha 土地改変面積75ha~100ha |

| 3. 鉄道 | ||

| 新幹線鉄道 鉄道・軌道 | すべて 長さ10km以上 | 長さ7.5km~10km |

| 4. 飛行場 | 滑走路長2500m以上 | 滑走路長1875m~2500m |

| 5. 発電所 | ||

| 水力発電所 火力発電所 地熱発電所 原子力発電所 | 出力3万kw以上 出力15万kw以上 出力1万kw以上 すべて | 出力2.25万kw~3万kw 出力11.25万kw~15万kw 出力7500kw~1万kw |

| 6. 廃棄物最終処分場 | 面積30ha以上 | 面積25ha~30ha |

| 7. 埋立・干拓 | 面積50ha超 | 面積40ha~50ha |

| 8. 土地区画整備事業 | 面積100ha以上 | 面積75ha~100ha |

| 9. 新住宅市街地開発事業 | 面積100ha以上 | 面積75ha~100ha |

| 10. 工業団地造成事業 | 面積100ha以上 | 面積75ha~100ha |

| 11. 新都市基盤整備事業 | 面積100ha以上 | 面積75ha~100ha |

| 12. 流通業務団地造成事業 | 面積100ha以上 | 面積75ha~100ha |

| 13. 宅地造成事業 (*1) | 面積100ha以上 | 面積75ha~100ha |

| 港湾計画 (*2) | 埋立・掘込み面積の合計300ha以上 | |

(*1) 『宅地』には、住宅地以外に工業用地なども含まれる

(*2) 事業についてではなく、計画についての環境アセスメント

第2種事業の判定(スクリーニング)、環境アセスメント方法の決定(スコーピング)は行われない

4.環境アセスメントの実施者

環境アセスメントは、対象事業を実施しようとする事業者が行う。これは、環境に著しい影響を及ぼす恐れのある事業を行おうとするものが、自己の責任で事業の実施に伴う環境への影響について配慮する事が妥当だからである。また、事業者が事業計画を作成する段階で、環境影響についての調査、予測、評価を行うと共に環境保全対策の検討を一体として行うことにより、その結果を事業計画や施工・供用時の環境配慮等に反映しやすいこともその理由の一つである。

5.環境アセスメントの手続き

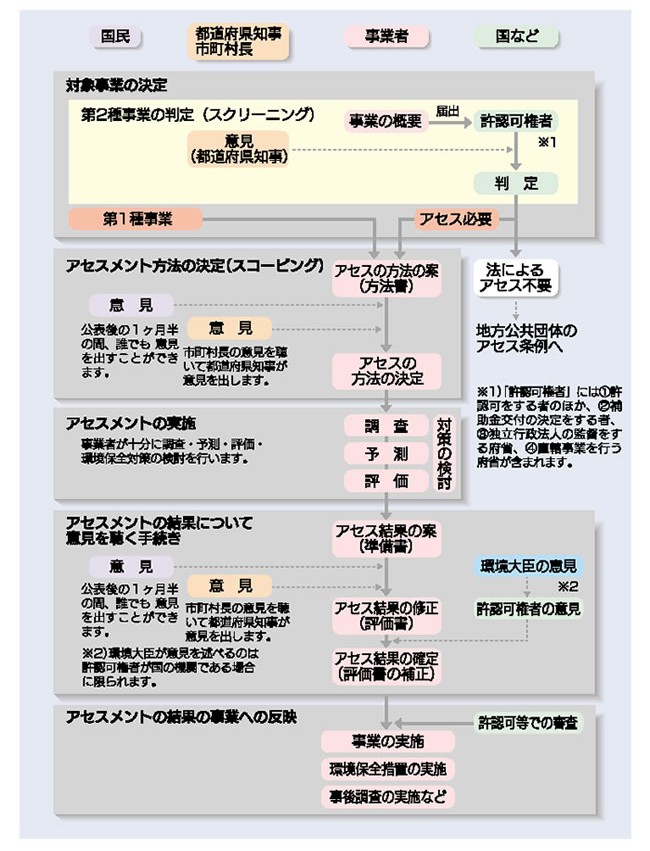

ⅰ.環境アセスメントの手続きの流れ

ⅱ.第2種事業の判定(スクリーニング)

開発事業について環境アセスメントを行うかどうかを決める手続きをスクリーニングと呼ぶ。

環境影響評価法で環境アセスメントの対象となる事業は、事業の規模によって決められている。しかし、環境に及ぼす影響の大きさは、事業の規模だけによって決まるわけではない。

例えば、学校のような施設や水道原水の取水地付近の事業、多くの野鳥のすみかとなっている干潟を埋め立てる事業などは、規模は小さくても環境に大きな影響を及ぼす恐れがある。

そこで、必ず環境アセスメントを行う事業に準じる大きさの事業については、環境アセスメントを行うかどうかを個別に判定する事になっている。

判定は、事業の許認可をする者(例えば、道路であれば国土交通大臣、発電所であれば経済産業大臣)が判定基準に従って行う。なお、判定に当たっては、地域の状況を良く知る都道府県知事の意見を聞くことになっている。

規模が小さくても環境アセスメントを行う必要がある事例

事業の内容による基準

・大気汚染物質が多く発生する燃料を使う火力発電所

・他の道路と一体的に建設され、全体で大きな環境影響が予想される道路

地域の状況による基準

・近くにイヌワシの営巣地があるダム

・国立公園に影響が及ぶ事業

・大気汚染物質が環境基準を超えている地域を通る道路

ⅲ.環境アセスメントの方法の決定(スコーピング)

環境アセスメントは、事業の内容を柔軟に変更できるような早い段階で行うほど高い効果を上げる事ができる。また、事業が環境に及ぼす影響はその事業が行われる地域によって異なるため、環境アセスメントも地域に応じて行う必要がある。例えば、同じ道路を作る場合でも、自然が豊かな山間部を通る場合と、大気汚染の激しい都市部を通る場合とでは、環境保全のために対応すべき問題は違ってくるため、アセスメントで評価する項目も地域に応じて選定する必要がある。

この二つの点に対応して、環境アセスメントの方法を確定するにあたっては、地域に環境をよく知っている住民の方をはじめとする一般の方々や、地方公共団体などの意見を聞く手続きを設けている。事業計画のより早い段階で有益な環境情報や一般の方々の環境に対する関心を意見として聞くことにっよって、その意見を柔軟に反映でき、地域の特性に合わせた環境アセスメントが行えるようになる。この手続きを「スコーピング」と呼ぶ。

事業者は「環境影響評価方法書」を作成し、都道府県知事、市町村長に送付する。方法書とは、どのような項目について、どのような方法で調査・予測・評価をしていくのかという計画を示したものであり、環境アセスメントの設計書にあたる。また、方法書を作成したことを公表(公告)し、地方公共団体の庁舎、事業者の事務所などで、1ヶ月間誰でも閲覧することができる(縦覧)。

方法書の内容について、環境保全の見地からの意見のある人は誰でも意見を提出することができ、事業者は提出された意見の概要を都道府県知事と市町村長に送付する。その後、都道府県知事は、市町村長や一般の方から提出された意見を踏まえて事業者に意見を述べる。事業者はこれらの意見をふまえ、環境アセスメントの方法を決定していく。

ⅳ.環境アセスメントの実施

事業者は、スコーピングの手続きを行った上で定めた方法に従って、調査・予測・評価を行う。この検討と平行して、環境保全のための対策を検討し、この対策がとられた場合における環境影響を総合的に評価していく。

ⅴ.準備書の手続き

調査・予測・評価が終わると、次はその結果について意見を聞く手続きが始まる。

事業者は、「環境影響評価準備書」を作成し、都道府県知事、市町村長に送付する。準備書とは、調査・予測・評価・環境保全対策の検討を実施した結果を示し、環境の保全に関する事業者自らに考え方を取りまとめたものである。また準備書を作成したことを公告し、地方公共団体の庁舎、事業者の事務所などで、1ヶ月間縦覧する。なお準備書は、内部も詳細かつ大部にわたることから、事業者は縦覧期間中に準備書の内容を説明する説明会も開催する。

準備書の内容について、環境保全の見地からに意見のある人は誰でも、意見書を提出することができる。

事業者は、提出された意見の概要と意見に対する見解を都道府県知事と市町村長に送付する。その後、都道府県知事は、市町村長や一般の方々から提出された意見をふまえて事業者に意見を述べる。

ⅵ.評価書の手続き

準備書の手続きが終わると、事業者は準備書に対する一般の方々や都道府県知事からの意見の内容について検討し、必要に応じて準備書の内容を見直した上で「環境影響評価書」を作成する。

作成された評価書は、事業に許認可を行う者(道路や空港であれば国土交通大臣)と環境大臣に送付され、環境保全の見地から審査が行われる。審査の結果、環境大臣は必要に応じて事業の許認可を行う者に環境に保全の見地から意見を述べ、事業の許認可を行う者は、環境大臣の意見をふまえて事業者に意見を述べる。

事業者は意見の内容をよく検討し、必要に応じて見直した上で最終的に評価書を確定し、都道府県知事、市町村長、事業の許認可を行なう者に送付する。また、評価書を確定したことを公告し、地方公共団体の庁舎、事業者の事務所などで1ヶ月間縦覧する。

なお、評価書を確定したことを公告するまでは、事業を実施することはできない。

ⅶ.事業内容の決定への反映

評価書が確定し、公告・縦覧が終わると環境アセスメントの手続きは終了する。しかし、事業者が単に環境アセスメントを行なうことだけが目的ではなく、環境アセスメントの結果が実際の事業計画に反映されることも重要である。

環境影響評価法の対象となる事業は、国などの許認可を受けたり、国の補助金を受けて行なう事業、もしくは国が自ら行なう事業である。つまり、事業を行なってよいかどうかを行政が最終的に決定できるということである。しかし、事業に関する法律(道路法、鉄道事業法など)に基づく許認可や補助金の交付にあたっては、事業が環境の保全に適正に配慮しているか否かについて審査されていない場合がある。そこで、環境影響評価法では、環境の保全に適正に配慮していない場合は許認可や補助金の交付をしないようにする規定を設けている。

ⅷ.事後調査

事後調査とは、工事中および供用後の環境の状態を把握するための調査のことで、事業者は、その結果を踏まえ、評価書に記載された環境保全対策を実際に行なう必要があるかどうかを判断する。事後調査の必要性は次の場合、環境影響の重大性に応じて検討される。

・予測の誤差が大きい可能性がある場合

・実績の少ない環境保全対策を行なう場合 など

事後調査の結果については、今後の対応の方針も含め、原則公表することとされている。

ⅸ.特例

事業が都市計画に定められる場合

・アセスメントの手続きは、都市計画を定める手続きと併せて行われる

・事業者の変わりに都市計画を定める都道府県等が手続きを行なう

・環境アセスメントの結果は都市計画にも反映される

港湾計画の場合

・事業についてではなく、計画についてのアセスメント

・スクリーニング、スコーピングは行なわれない

発電所の場合

・方法書、準備書に対して国(経済産業省)も意見を述べる

・特例の部分は環境影響評価法ではなく電気事業法に規定される

ⅹ.環境影響評価法制定前と制定後でのアセスメントの変化

・スクリーニング・スコーピングの導入

環境影響評価法以前の環境アセスメントでは、事業の内容がほぼ決まってから手続きを行なうため、アセスメント結果を事業の内容に反映させることが難しいという問題点や、事業事の違いを無視した画一的なアセスメントになっているとの問題点が指摘されていた。

環境影響評価法による環境アセスメントにおいては、スクリーニング・スコーピングが導入されたことにより、事業計画のより早い段階から、地域の特性に応じたアセスメントができるようになっている。

・目標クリア型からベスト追求型へ

環境影響評価法以前の環境アセスメントでは、事業者が目標を設定し、この目標を満たすかどうかの観点から評価を行なっていた。環境基準などの目標を達成するため、このような目標クリア型の環境アセスメントを行なうことは重要なことであるが、設定した目標よりももっと環境をよくするための取り組みが行なわれない、自然環境保全など客観的な目標を設定しにくい分野があるなどの問題点も指摘されていた。さらには、予測結果を恣意的に目標に合わせようとする「アワスメント」になっているのではないかといった疑念が示されることもあった。 そこで、環境影響評価法では、事業者ができる限り環境への影響を小さくしたかどうかという観点からの評価を取り入れた。このような「ベスト追求型」の環境アセスメントを行なうことにより、環境保全の観点からよりよい事業計画を探る議論が、事業者を中心として、国民、地方公共団体間で行われることが期待される。

・準備書の記載内容の充実

環境影響評価法以前の環境アセスメントでは、調査・予測・評価の結果や環境保全のための対策が準備書に書いてあっても、それが適切なものかわかりにくいという指摘があった。

そこで、環境影響評価法によるアセスメントでは、予測が不確実であることを明らかにして、事業実施後に実際の影響を調べる旨を記載したり、環境保全対策が十分かどうかがわかるように代替案の検討状況などの環境保全対策の検討の経緯を記載するなど、準備書が理解されやすいものとなるよう工夫されている。

・環境大臣の意見

環境アセスメントは、事業者が中心となって、環境保全の観点からよりよい事業計画を考えていく仕組みである。そこで、環境アセスメントの結果が適切かどうかを事業者以外の者が判断することが必要となる。

環境影響評価法以前の環境アセスメントでは、事業の許認可を行う者(国土交通大臣など)がこの判断を行い、環境大臣は求められたときだけ意見を述べていた。

しかし、事業の許認可を行うものは事業を推進する立場にあると見られることがあるため、環境影響評価法では、環境の保全に責任を持つ環境大臣が、基本的にすべての事業について必要があれば意見を述べることができるようにしている。

第四節 地方公共団体の環境アセスメント制度

地方公共団体の制度の現状

地方公共団体も、独自の環境アセスメント制度を設けており、すべての都道府県・政令指定都市に条例による制度がある。

地方公共団体の制度は環境影響評価法と比べ、対象事業の種類を多くする・小規模の事業を対象とする・公聴会を開催して住民などの意見を聴く・第三者機関による審査の手続きを設ける・手続きに入る前の環境配慮を義務付ける・手続きを行った後の事後モニタリングなど、地域の実情に応じた特徴ある内容となっている。

環境影響評価法と条例の関係

地方公共団体の環境アセスメント制度は、地域の環境保全のために重要な役割を果たしているが、一つの事業について環境影響評価法と、地方公共団体の制度による手続きが重複して義務付けられることは、事業者にとって過度の負担となる。そこで環境影響評価法では、地方公共団体の環境アセスメント条例との関係についての規定をおき、手続きが重複したり、法の手続きの進行が妨げられることのないよう配慮している。

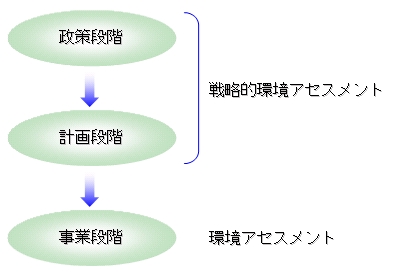

第五節 戦略的環境アセスメントへの取り組み

戦略的環境アセスメントとは

戦略的環境アセスメントとは、個別の事業の計画・実施に枠組みを与える「政策・計画・プログラム」を対象にした環境アセスメントである。早い段階からより広範な環境配慮を行うことができる仕組みとして、その導入が国内外で議論されている。主要国では導入に向けた取り組みが開始されており、我が国の地方公共団体でもこのような「計画・プログラム」(上位計画)での環境配慮の仕組みとして先進的な制度・事例が見られる。

国の取り組み

環境影響評価法制定の際、国会の決議の中で戦略的環境アセスメントの制度化に向けた検討の必要性が指摘された。

これを受けて環境省では「戦略的環境アセスメント総合研究会」を設け、2000年(平成12年)8月に戦略的環境アセスメントが備えるべき原則や留意点などについての報告書を取りまとめた。

また、政府は2000年12月に閣議決定された新環境基本計画の中で、戦略的環境アセスメントを位置づけ、上位計画や政策での環境配慮を具体的にどう進めたらよいかを明らかにすること、国や地方公共団体における取り組みの実例を積み重ねること、それを踏まえてガイドラインの作成を図り、必要に応じ制度化の検討を進めることが定められた。