第二章 千葉県三番瀬

第一節 三番瀬

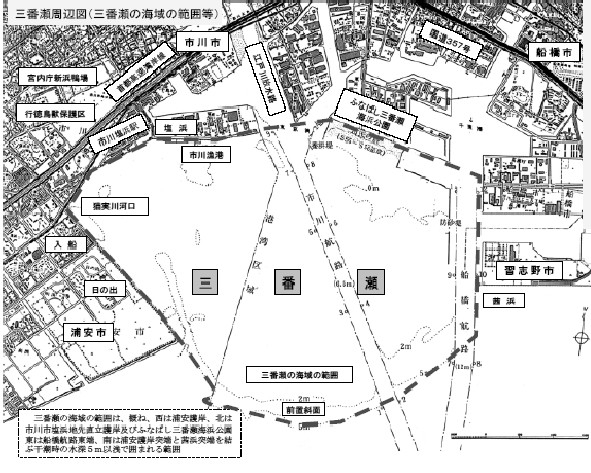

三番瀬とは、江戸川の河口域に位置し沿岸部を浦安市、市川市、船橋市に囲まれた干潟・浅瀬域であり、その面積は約1,800haある。

また、この場所は生き物の宝庫であり、江戸前の鮮魚、貴重な野鳥、カニなどの小型生物が無数に生活している。しかも、ここは単なる生物の憩いの場であるだけでなく、水質浄化などにも役立っている。

第二節 三番瀬の多面的価値

・生態系から見た価値

(1)東京湾奥の生態系の維持

全国的に干潟・浅瀬域の現象が進む中で、三番瀬ほど数多くの海浜生物が生息できる環境は極めて少ない。また、浅海域魚類にとっては数少ない産卵育成の場として貴重な存在である。さらに渡り鳥にとっても、餌の豊富な三番瀬は重要な中継地となっている。このように、三番瀬は生物の種類・量ともに豊富で、現在においても豊かな生態系を維持している。

(2)東京湾の水質の浄化

東京湾は周辺の都市から排出される生活排水や産業排水などにより、リンや窒素が増加しプランクトンが増殖する富栄養化が進んでいる。三番瀬ではアサリなどの生物がこれらを消費し、また浅海ゆえの波浪による大気と海水の循環があることで、水質悪化を緩和し、浄化する機能を有している。

(3)青潮被害の緩和

青潮とは、海底の貧酸素水塊が海面に湧昇する現象の事で、海中の生物は酸素を絶たれ大きな被害に遭う事になる。干潟・浅瀬である三番瀬では酸素量が豊富で、青潮が入ってきても拡散しやすいため被害が緩和される。

(4)渡り鳥の貴重な中継地

三番瀬は、日本で残り少ない干潟・浅瀬海域であるため、渡り鳥の重要な中継地となっており、環境庁も三番瀬に注目している。

・地域経営から見た価値

(1)水質の浄化・公害の防止

三番瀬の水質浄化機能は高く、都市のマイナス面を補完する機能を有している。

(2)都市住民の親水空間としての機能

三番瀬では護岸整備が行われており、容易に海水に触れることは困難である。それでも多くの人が訪れ、気軽に行ける自然として利用されている。三番瀬は行政的な整備が不十分なまま住民の親水空間として実質的に機能している。

レクリエーション的な機能が無いまち、あるいは自然が少ないまちでは定住志向の住民が増える見込みは少なく、持続的な地域発展は困難である。大都市圏では特に自然という資源は不足しており、要望は強い。その意味で三番瀬は、地域の存立に欠かせない生活資源であり、観光資源でもある。(3)良好な景観の提供

近年、良好な景観への要求が増大し各地で景観条例ができるなど、歴史的な背景を持つ景観の価値が見直されてきている。三番瀬は広大な干潟、渡り鳥の飛翔、海上での漁など、自然と人が醸し出す雄大な光景を目にする事ができる。

(4)第一次産業(漁業)の維持

三番瀬は漁業資源となる魚介類の産卵・成育の場であり、また、青潮の被害から漁業資源を保護している。そのため、第一次産業の維持に極めて大きく貢献しているといえる。

(5)国際交流の場として活用できる

近年、渡り鳥などの生物を通した国際交流が盛んとなっている。また、地域レベルでの地球温暖化対策への取り組みが各地で行われているが、その一つとしてアマモやアシ等を有する干潟浅瀬域の二酸化炭素削減機能が注目されている。その自然環境を活かした国際交流を図る潜在的な価値がある。

第三節 市川二期地区・京葉二期地区計画(三番瀬埋立事業)の経緯

1983年に1期計画の埋立が完了し、現在の海岸線となった。その後、2期計画の取扱いをめぐって議論が続けられ、当初740haの埋立計画であったものが、1999年に101haまで縮小された。そして、2001年に三番瀬埋立の白紙撤回を公約として堂本暁子知事が当選すると、101haの埋立自体が白紙撤回されることとなった。

堂本知事は県議会で、「干潟の保全と自然の再生を目指す新たな計画を県民参加の元に作り上げる」と発言し、2002年1月に「三番瀬再生計画検討会議(通称:三番瀬円卓会議)」が設置される事となった。

この三番瀬円卓会議は、海域における自然の再生と保全を市民参加のもと押し進め、生活の場から切り離された海辺を再びふるさとの海として取り戻そうという試みである。これまでの経緯

1992年

(平成4年)県が京葉港二期地区270ヘクタールの土地造成計画を位置付ける 1993年

(平成5年)県が市川二期地区470ヘクタールの土地造成計画を位置付ける 1998年6月

(平成10年)知事が「市川二期地区・京葉港二期地区土地造成計画(740ヘクタール)」の見直しを表明 1999年6月

(平成11年)県が市川二期・京葉港二期地区計画の「見直し案」101ヘクタールを発表 2001年4月

(平成13年)堂本知事が就任し、101ヘクタールの埋立計画を白紙に戻すことを表明 2001年11月

(平成13年)知事が(仮称)三番瀬再生計画検討会議を設立することを表明 2002年1月

(平成14年)県が三番瀬再生計画検討会議(三番瀬円卓会議)を設立

ⅰ.市川二期地区・京葉二期地区計画とは

この計画は、三番瀬1200haの内、東側の京葉港二期埋立計画270ha(工事面積約300ha)と西側の市川二期埋立計画470ha(工事面積約500ha)があり、三番瀬の2/3にあたる740haが埋め立てられるものであった。

三番瀬の埋立計画は、1960年代から計画され一部埋立事業が行われたが、全国的な環境保全運動の高まりや、オイルショックによる経済状況の悪化などを受け、二期埋立計画は凍結されたままとなっていた。しかし、その後の景気の好転や都市基盤整備の必要性を受けて、90年代になると再び740haの埋立計画が浮上したのである。

ⅱ.720haから101haへ埋立計画の縮小

1996年、三番瀬での環境補足調査が行われ、この調査で三番瀬の現状、生態系の仕組み、当初計画による影響予測が専門家などにより改めて調査された。その調査において、三番瀬の自然に対する影響は大きいという結果がだされ、県はその報告を受けて1998年に「市川二期地区・京葉港二期地区土地造成計画(740ヘクタール)」の見直しを表明し、その後、1999年に埋立の規模が101haへと縮小された。

それではなぜこの時期に調査が行われ、計画が縮小したのであろうか。それにはいくつかの理由があるように思われる。まず一つは、三番瀬保全を求める団体や市民の運動というものが挙げられる。このような動きは、まず漁場を失う漁業者の反対から始まり、それが県民や市民へと広がり、さらに国内の海の環境を守る市民運動へとつながっていった。そして、さまざまな見地から経済発展の代償として失った自然環境や文化について問題提起が行われたのである。その結果、経済発展と自然保護の両立が模索され開発の際に少しでも自然的空間を残したり、創造する方法が検討されていったのである。

もう一つにはその頃の時代背景というものが挙げられる。1980年代は、環境を大切にしながらの持続的で健康的な活動の模索が行われていた。それに対し、1990年代になると、環境基本法の制定や、河川・海岸・港湾の環境保全を重視する法制度の改正など、社会的にも実質的に環境を重視する傾向が出てきたのである。また、環境保全や経済的理由から、開発の中止をする事例も国内外で多く見られるようになり、特に水域の保全は国内外で重視され、環境破壊による長期的影響に対応する社会的コストや、環境修復計画や技術の科学的議論が行われるようになった。その結果、環境と経済の両立についても国内外で真剣に検討される時代となっていった。

このような流れの中、県は大規模開発の環境影響を審議するため「千葉県環境会議」を設置し、この会議での審議において、三番瀬の自然環境や埋め立てによる影響についての補足調査の実施、土地利用の必要性の再検討などを行うことが提言されたのである。

補足調査の結果、縮小案の概要を以下に示す

補足調査および見直し計画案における影響予測

調査項目 三番瀬の現況 当初計画(740ha)の影響予測 見直し計画案(101ha)の影響予測 浅海域の浄化 三番瀬の浄化量は窒素で年間575t、CODで2,245tであり、三次処理の場に加え二次処理の場としても重要 三番瀬の浄化量は、窒素で34%、CODで48%減少する 三番瀬の浄化量は、窒素で2.8%、CODで5.7%の減少にとどまる。 底生生物 底生生物は水深の浅いところに多く生息する。三番瀬全体の生息量は湿重量で約8,900tである。 残存浅海域における底生生物全体の生息量は、個体数では39%、湿重量では50%となる。特に巻貝類の減少が大きい。 残存浅海域では底質の変化がほとんどないと予測されているので生息種、生息密度とも変化しない。底生生物全体の生息量は、個体数では現況の91%、湿重量では96%となる。 魚類 浮遊仔稚魚、着底稚魚および幼魚の種類が多い。浅海域は幼稚魚生育の場として重要。 残存浅海域の幼稚魚の生息環境は維持される。生息空間の減少に伴い、生育の一時期に浅海域に集中するタイプのマハゼ、ヒメハゼ、ギンポ、イシガレイ、アカエイについては影響が大きい 残存浅海域の幼稚魚の生息環境は維持される。生息空間の減少に伴い、市川側奥部にも生息すると見られるマハゼ、ギンポに影響がある。 鳥類 補足調査で確認した三番瀬および谷津地域における鳥類は、89種、このうち水鳥類は67種 事業の実施により、採餌場および休息場のほとんどが失われ、三番瀬に生息する個体数は全体として減少する。補足調査で主要種とした43種について種ごとに予測した結果、特に影響が認められるのはシギ・チドリ類では、ダイゼン等の11種、カモ類ではスズガモ、ホオジロガモ等4種、その他の水鳥類5種の計20種に影響が認められる。 チギ・チドリ類の主な採餌場、休息場である船橋海浜公園地先、市川市塩浜地先の干出部およびスズガモの採餌場、休息場である浅海域の大半を確保した。その結果、葛南地区全体に影響の及ぶ種としてホオジロガモが、ホオジロガモに比べれば影響が小さいが、影響が考えられる種としてスズガモ、ハジロカイツブリを加え計3種に影響が認められる。 まとめ 三番瀬の自然に対する影響は大きい 当初の計画に比べ影響は相当小さくなる。 市川二期地区

都市再開発用地(街づくり支援用地)

約40ha 広域公園用地(廃棄物最終処分場) 約50ha 下水道終末処理場用地 約55ha 海浜レクリエーション用地 約35ha 野外学習用地 約10ha 鳥類のための緑地 約10ha 漁港用地 約3ha 国際文化用地 約20ha 新文化産業用地 約10ha 住宅用地 約90ha 商業用地 約10ha 新産業創出拠点用地 約35ha 道路・護岸施設等用地(広域幹線道路含む) 約102ha 合計 約470ha

京葉港ニ期地区

(1)ふ頭用地 57ha 外資コンテナ貨物、鉄鋼輸入等への対応 (2)港湾関連用地 54ha (3)交流拠点用地 22ha 港湾関連業務用地、ホテル、ショッピングセンター、先端産業、研究施設用地等

及びこれらに付随する駐車場、緑地等を想定した分譲用地として計画(4)都市再開発用地 35ha 既成市街地の住工混在の解消、工場・事業所からの騒音、悪臭による住居環境の

悪化の解消を目的として計画

まとまった工業団地の確保は内陸部では困難として、土地造成により確保する(5)交通機能用地 24ha 臨港交通施設計画に対応し、臨港道路の用地として計画 (6)緑地 44ha (7)レクリエーション

施設用地5ha マリーナ関連として、陸上保管用地、クラブハウス、駐車場等を想定して計画 (8)公共用地

(広域幹線道路用地)29ha 第二東京湾岸道路及びそのジャンクション、インターチェンジ用地として計画 合計 270ha

ⅲ.縮小計画の問題点

第二東京湾岸道路

県は、市川船橋湾岸部の交通渋滞を解決するために、第二湾岸道用地の確保が必要としているが、第二湾岸道の建設は途中のパイプを太くするだけのものであり、合流場所や市街地などの渋滞を解消することはできない。

また、すでに大気汚染で悩まされている都市部では、より一層環境が悪化する恐れがある

下水道終末処理場

県は2008年頃に満杯になる下水道終末処理場の用地確保が必要としているが、現行の流域下水道計画は過大で、既設の処理場の技術革新や節水対策などを講じれば、大規模施設の新設は不要である。

また、現在では流域下水道計画は根本的な見直しが叫ばれており、処理場の小規模分散と水循環の再生が今後の下水道計画の欠かせないコンセプトになろうとしている。そのため、広大な地域の下水を集めて埋立地の処理場で処理し海に捨てるという方式は時代遅れである。

街づくり支援用地

住みよい街づくりのために、立ち退いた事業所の受け皿が必要としているが、県企業庁は、付近の埋立地に大量の遊休地を抱えているのであり、本当にうせざらが必要というのであれば、これを利用すればよいのではないか。

また快適で安全な街づくりは、自然を破壊しては実現不可能である。

港湾施設

大型船が着岸できる港湾施設が必要としているが、大型船が年間数隻しか入港しないのに、莫大な金を投入して施設を作るのは税金の無駄である。さらに、埠頭は余っており、今ある企業埠頭をうまく使えばよいのである。

人工海浜の造成

県は人工海浜を造成し、県民が自由に海と触れ合えるようにするとしているが、県企業庁が作った人工海浜「幕張の浜」は生き物があまり生息しておらず、他方で維持管理費は莫大である。今ある自然豊かな干潟や浅瀬をつぶして人工海浜を作るのは、環境破壊であり公費の無駄である。

また、人工海浜は、生物の現存量・多様性、鳥類への餌生物供給能力、水質浄化能力、維持費などすべての面で自然の干潟に及ばず、成功例もない。

埋立の規模

県は、当初計画の740haを101haに縮小し、三番瀬の主要な干潟はすべて残して、自然環境への影響がもっとも少ない海域を埋め立てるとしたが、縮小したといっても101haは広大な面積である。

また、干潟には多くの底生生物が生息し、漁業資源からみても稚魚が育つ重要な生の場であり、埋立によって三番瀬や東京湾の環境に重大な影響が出ることが予想される。

環境への影響

県は環境への影響は非常に小さいとしているが、科学的根拠は明らかにしていない。また、当初計画より縮小するのだから、影響が小さくなるのは当たり前である。しかし、その影響は依然として大きい。

財政負担

県財政は火の車であり、企業庁も同様に厳しい状況にある。こうした中で埋立を強行すれば、再生破綻は必至である。自然を破壊し、県民に多額のつけをまわす公共事業は止めるべきである。

第四節 三番瀬再生計画検討会議(三番瀬円卓会議)

ⅰ.円卓会議の目標

一、東京湾の際奥部にある三番瀬の貴重な自然を再生する基本計画をつくること

二、計画作りを住民参加で実行することⅱ.三番瀬再生の方向性

三番瀬円卓会議では、三番瀬の再生の方向性を次のように示している

・海と陸との連続性の確保:時間帯(干潟・浅瀬)の再生、後輩湿地の再生、水循環の回復

・生物種や環境の多様性の確保:多様な海域環境(藻場、干潟の微地形、泥干潟、汽水域、海域のつながり)の回復

・環境の持続性、回復力の確保:悪化した水環境の改善(青潮解消、波流れ回復、流入河川の再生)

・漁場の生産力の確保:悪化した水環境の改善(青潮解消、波流れ回復、流入河川の再生)

・自然とのふれあいの確保:人と三番瀬とのつながりの改善(適切なアクセスの回復、海を生かした街づくり、ふれあいを進める仕組み作り)

ⅲ.市民参加による再生計画作り

三番瀬円卓会議では、課題の認識、目標の設定、護岸の基本的形状を含む具体的な方策について、専門家、漁民、環境NGO、自治会代表、公募市民、地元産業界からなる公開の場で議論が行われている

ⅳ.海辺の再生と円卓会議

円卓会議方式は、利害関係者や専門化委員会も市民委員と同じテーブルについて意見を述べ合いながら議論を進めていく点に特徴がある。この手法は、複雑で広範な論点があり、意見が対立している課題に適用することが望ましい。三番瀬再生という課題は、町図栗や防災、自然とのふれあいといった陸側のニーズと、海と陸との自然的つながりを取り戻すといった自然側のニーズが対立するうえ、市川、浦安、船橋という地域ごとに課題が異なるという複雑な問題であった。この問題に円卓会議方式を適用したのは、妥当であるように思う。