2.経済や雇用、財政への貢献

《経済波及効果、雇用創出効果》

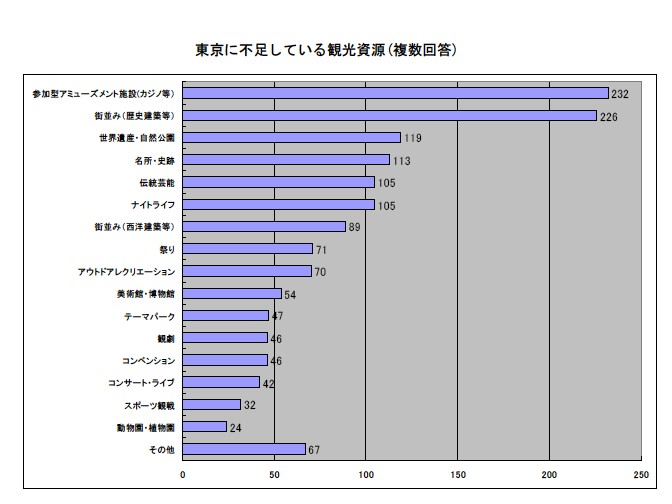

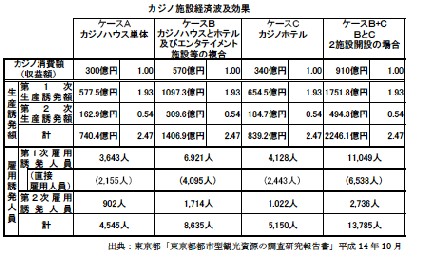

カジノ産業は、経済波及効果、雇用創出効果が大きく、地域経済の活性化が期待できる。 ラスベガスの例では、カジノを中心として、エンターテイメント、ショッピング等を家 族で楽しめる総合リゾートとして繁栄している。2003 年において、来訪者は、約3,550 万 人にもなっている。 日本でのカジノ導入の効果として、東京都が平成14 年10 月に発表した調査研究では次 のような試算結果となった。

《税収効果》

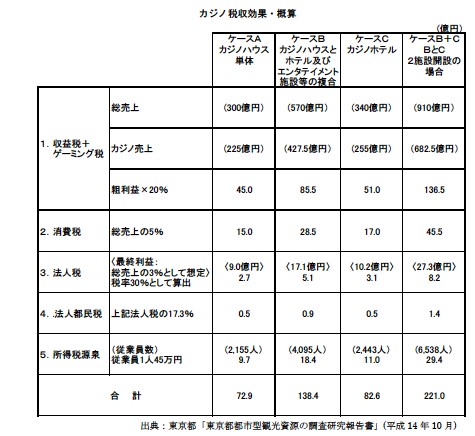

国や地方自治体の財政面では、カジノ導入により直接的・間接的な税の増収効果が見込まれる。 直接的な効果としては、ゲーミングにかかる税や、関連施設を含めた収益にかかる税、固定資産税等の増収が見込める。 間接的な効果としては、従業員等の所得にかかわる税や、関連産業の事業所得等にかかわる税の増加も見込める。この他、営業のライセンス制度を取り入れた場合には、ライセンス料金収入を見込むことができる。日本での税収効果として、次のような試算結果がある。

3.違法無法カジノの排除

暴力団などの排除

違法カジノは、相当程度暴力団が開設しているといわれ、カジノを合法化した上で、参入資格や運営上の厳格規制と情報公開を行い、クリーンで安全なシステムを構築することで、暴力団を徹底的に排除することが必要である。カジノは合法化されることにより、誰が安心して楽しむことができるゲームとなる。

違法カジノマーケットは、2001年時点で、約2100億円と、オートレース全体の市場規模(1720億円)をしのぐ大きさとなっている。仮に、違法家事のマーケットがすべて表の経済に浮かび上がってくるとすれば、全国規模では、毎年約544億円の税収増が期待できるという(第一生命経済研究所副主任研究員門倉貴史氏 エコノミスト 2003.3.25)

また、インターネットカジノ(オンラインカジノ)についても実態は明らかではないが、相当数解説されている。インターネットカジノでは、インターネットでカジノサイトにアクセスしてゲームを行う。現在、世界の50カ国近くがインターネットでカジノを合法化しているとも言われてる。インターネットカジノに加え、競馬やさまざまなゲームの勝敗を予想するオンラインギャンブル人口は、全世界で1998年1400万人、2001年4300万人であり、2002年には5,200万人になると見られている。(2001年、BearStreans社の調査より)インターネット海のは、日本語によるサイトも多く利用者は容易にアクセスできることから、利用者は急増していると見られるが、日本人がインターネットカジノを利用して賭ける行為は、刑法185条(賭博罪)に違反し、犯罪となる。

4.その他

大人が楽しめる社交的性格の遊びが日本には少ない。

ヨーロッパでは、カジノは文化として大切にされている。カジノは健全な娯楽であり、健全に運営し維持していくことで特色ある社交の場となり、社交的な娯楽への欲求を満たしている。イギリスでは1968年に賭博法が施工され、「ギャンブルはコントロールすべきであるが、禁ずるべきではない」「社会的に問題とならない限り、一般国民の楽しみを阻害するべきではない。」という考えを明示している。

アメリカなどでは、不正の排除や公正さの確保とともに、ギャンブル依存症対策を手厚く実施するなどして、多くの人がカジノを楽しんでいる。

第3章 日本におけるカジノ合法化への動き

1.政府(自民党)における活動

政府の中で公式の場でこの活動が話し合われ始めたのは01年からである。11月に政府税制調査会の中で猪瀬直樹氏がカジノについて公演を行い、日本でもカジノを合法化して売り上げに課税する制度の導入が議論に上るようになった。その中で様々な法律の壁や問題点があるので中長期的な課題として検討されることとなった。12月には自民党の中で『公営カジノを考える会』(会長;野田聖子議員)が誕生した。これは政府レベルで初めてカジノを検討する組織ができたという点で画期的であった。その後、02年の6月会の名称は変更され「カジノと国際観光を考える会」なった。そして、12月には更なる変更が行われ「国際観光産業としてのカジノを考える議員連盟」と改称された。これは、カジノを軸に国際観光産業を新たな産業として明確に位置づけて、新産業の創造、雇用創出、地域振興のため早期の立法措置を目的とするものとしてスタートした。

この時期は小泉首相の規制緩和、構造改革の中心である、「構造改革特区」制度が創設された。02年8月、03年1月の提案募集では9件の自治体より提示された。だが、すべて却下されることになった。これはこの後に書くつもりではあるが、カジノの合法化は経済的な面というよりも、刑法的な問題とパチンコで現在行われている方式(パチンコ店自身は換金せずに、景品を渡し店外の(別事業者)が買い取るという形の必要が無くなるため、様々な利害調整が難しくなるという点が上げられる。

03年2月、太田房江大阪府知事をはじめ東京都、静岡県などの幹部が鴻池防災、構造改革特区担当大臣(当時)に火事の実現のための法整備についての要求書を提出した。これに対して検討するという返事を述べ、担当する象徴を決めるという答を出した。また、森山法務大臣(当時)が「刑法を改正して例外を作ることは難しいが、所轄官庁が特別法を作って実施する方法なら法務省として相談に応じる」と発言した。

だが、この後郵政改革法案の論議が活発となると同時に話は下火になる。主要アクターである野田聖子議員が造反組として離党といった事態となり、05末まで話は止まってしまった。話が再び盛り上がるきっかけとなったのは他のアジア諸国の動向である。シンガポールでは05年にカジノが合法化され、巨大エンターテイメントリゾートの建設が06年12月に決定した。開業は 年にされており、世界各国から人を集めることになるといわれている。また、マカオは中国本国から集客しており、近いうちに世界最大のカジノリゾートになるだろうといわれている。そうなるとターゲットとなるアジア(特に台湾、韓国などからの)の観光客を呼ぶことが厳しくなる。

そこで自民党は06年1月に党としてカジノについて法整備化、、特区化について議論を進めることを発表するそれに伴い、カジノエンターテイメント小委員会(委員長:岩屋毅衆議院議員)を観光特別委員会内に設置した。内容は週一回会合を行い有識者とともに研究。そして通常国会会期末までに基本方針発表することを目指し活動を開始した。

4月、基本方針中間報告を発表する。

6月16日「わが国におけるカジノエンターテイメントの基本方針」を発表する。

その後、安部内閣の発足に伴い、岩屋議員が外務副大臣に就任したため、野田聖子議員が復党してすぐに小委員会委員長に就任した。現在、平成19年度通常国会での法案提出が見込まれている。

2.地方公共団体(東京都を中心とした動き)

1999年;石原慎太郎氏が都知事に就任。ここから日本におけるカジノ合法化に向けた動きが動き出すこととなった。当時、日本は不況の真っ只中にあり、税収の減少、また地方自治体の債務が急激に増えてきた時期である。そこで石原は税収アップと海外からの観光客を集めるということを主眼として、湾岸地域にカジノを中心としたエンターテイメントゾーンの建設を構想する。

その後2000年3月にはじめて、公式の場である都議会にてこの案について公式に言及することとなる。

2001年11月「東京都観光産業振興プラン」において、新しい都市型観光の方法としてカジノが挙げられる。都が公式の資料として出したことにより動きが活発になる。そして02年3月に都議会自民党が『TOKYOカジノ創設議員連盟』を設立する運びとなった。また同年8月には、荒川区が『観光国際交流特区」として規制緩和を国に求めている。10月には都庁展望室においてPRも兼ねてイベント『新たな観光資源カジノ』を実施する。また同時期に「東京都都市型観光資源の調査研究報告書』を発表する運びとなった。

02年には更に動きは活発となる。『平成16年度国の施策および予算に対する東京都の提案要求」の中で、都として初めて『観光資源としてのカジノ実現のための法整備」を要求事項に掲げた。同年12月に『カジノの事業制度に関する調査研究報告書」をまとめ、公表した。だが、この後都はイベントや予算請求を行ったりはしているが、大きな活動はしていない。また昨年(06年)に石原都知事が『現行法の下ではカジノを建設しない」と語り、都内でのカジノ建設は薄くなった。だが、平成19年度国の予算編成に対する東京都の提案要求には産業振興の中にしっかりと「観光資源としてのカジノ実現のための法整備」とうたわれている。

東京都以外の自治体でも活発な動きが起こっている。2003年、東京都、静岡県、大阪府、和歌山県、宮崎県(後に神奈川県)で「地方自治体カジノ研究会」を発足し、2004年までに8回の勉強会を開催し、多くの地方自治体もオブザーバーとして参加した。現在は同研究会は発展解消され、「地方自治体カジノ協議会」としてカジノ実現のために動いている。

様々な自治体が動く中、県全体で盛り上がりを見せているのが沖縄県である。仲井間新知事が中心となってカジノ研究会を設置したり、07年4月に県庁内にカジノの効果を探る専従の職員を置くそうである。また今年2月には日本カジノ創設サミットin OKINAWAが開催される予定であり、今年4月からは計画ではなく 実際に誘致できるように、知事中心に動くといわれている。

第4章 カジノがもたらす懸念事項・対応策としては何が考えられるか。

カジノに限らず賭け事に対する印象は多くの人にとってネガティブであることが多い。刑法においても「賭博および富くじに関する罪」(刑法185条から187条)が設けられていることから見てもよくわかると言える。

そこで、海外の例から(すべて正しいという気は無いのだが)、主要な4つの懸念について、対応策を考えてみようと思う。

1.組織悪の介入・増加に対する懸念

前章でも触れたが、カジノが合法化されることによって、暴力団などの組織が、活動資金源として介入し、凶悪犯罪が増えるのではないかと懸念されている。

米国ではカジノを含む賭け事に対して最も重要視していることは"integurity"という理念である。高度かつ緻密な規制、自由競争で行われており、組織悪が入り込む余地が一切無いといわれている。具体的には、カジノを運営する民間業者や、経営者、従業員など関連する個人、運営にかかわる周辺事業者にいたるまで、さらに規制にかかわる産業全体に対して、網羅的な厳しい規制・管理が実施されている。

特に、カジノを運営する民間事業者に対してはライセンス制度が用いられており、これは申請者に対して非常に厳しい背面調査が行われ、組織開くとの関連や不法行為が発覚しだい取り消されることのありうる非常に厳しいものとなっている。組織悪が徹底的に排除されているという現状は、カジノ企業の多くが大企業を株主に持っているという事実、健全な運営を行っていることから見て取れる。また、1999年に発表された、米国ゲーミング影響評価調査委員会が発表したカジノが社会に与える影響についての調査結果報告において、「カジノが作られた町で犯罪が増えているといった証拠はまったく見当たらない」とされ、カジノ設置と犯罪の増加が米国では直接結びついていないということが明言されている。

わが国でカジノを設置する場合においても、法による規制・執行、独立した審査機関を設置し、審査および管理、経営に関する序ぷ法公開のほか、カジノ施設におけるセキュリティシステムを構築することにより、組織悪の排除、健全性や安全面を損なわずに高めることも可能であると考えられている。

2.風紀・環境の悪化に対する懸念

カジノ施設が立地することにより夜間の騒音、ごみにより町が汚れること、交通渋滞の発生、町の風紀が乱れるなどの影響が懸念されている。

米国ネバダ州では、一定地域において伊賀地の施設の設置を認めるかどうかは、規制や制度の制定を含めてその自治体住民の投票で決められている。それだけカジノ産業に対する地域住民のカジノ産業に対する関心は高く、事業者には住民の不安感を払拭するように地域防犯への共同努力・青少年の健全育成活動への参加など、地域住民との強制努力が求められている。また、欧州でも市民社会、地域社会と強制するために、地域貢献や社会貢献の実践は家事の経営にとっての重要な要素となっている。わが国においては地域社会に与える影響の大きい施設の設置については「大店立地法」のように地域との調整が定められているものもあるが、いわゆるカジノ施設を設置することとなった場合、設置の是非や立地場所の選定について地域社会との合意が必要不可欠になることは間違いないといえる。

カジノ設置を考える地域は、設置することによるメリットの内容、またメリットを享受するために適した場所の選定、運営巣t¥るのに最も適した方法の選定などを地域政策の中で調査研究し論議を経て地域の合意形成を図る必要がある。その観点でネバダ州の例は顧慮に値する。

3.ギャンブル依存症増加に対する懸念

米国では1980年ころから、「ギャンブル依存症」が注目され始めた。「この依存症は、抑止できないもので、放置すると慢性的に進行していく病気」と定義され、課題とされている。

ミネソタ州では、合法化にあたり、「収益の1%程度をギャンブル依存症の患者の治療、施設のために使うこと」と条文に項目として明記されており、拠出された資金は依存症患者やそれによる経済破綻者の救済に当てられている。また、ゲーミング産業では、依存症は企業の営業展開や公共福祉の両面において問題とされ、関係者によって啓蒙活動が行われている。

日本国内においてもパチンコなどで1996年ごろから叫ばれるようになっている。実際、依存症の前段階といわれる「のめりこみ」が社会現象として注目されるようになっている。パチンコ業界でもこの状況に憂慮し(非難されることもあった)、依存症に対して調査研究や救済策を示したり、社員への教育も行っている。だが現在報道などで取り上げられているように、消費者金融などに多額の借金をしてまで通う依存症患者は急激に増えているのが実態である。

4.青少年への悪影響への懸念

一般顧客に広く解放されるようになり、一攫千金で設けようとし、青少年の健全教育に影響を与えることになるのではないかとする考え方である。

海外のカジノでは未成年の入場は原則禁止されている。(ラスベガスでは21歳以上)大人同伴であれば歩いて通り過ぎることは認められるが、ゲームに参加することは原則的に禁止されている。また英国で30年ぶりにゲーミング法が改正されるが、これは未成年(18歳未満)のカジノフロアへの入場を厳しく規制することが主眼に置かれた法改正である。

こう見る限り、海外で行われている規制は①カジノから遠ざける②カジノの留意点や楽しみ方をしっかりとおしえる。ことが中心である。実際に考えてこれ以外に方法はないし両者とも必要な対応策であると考えられる。

第5章 アジアのカジノ政策の現状

現在日本以外の多くの国において、カジノが実際に行われ、また検討されている。だが、とくに2005年に基本方針を発表し、06年12月に建設を決定し12年ごろの開業をシンガポール政府は目指している。またマカオは近いうちにラスベガスすらしのぐ規模のカジノシティになるのではないのだろうかといわれている。(06年上期におけるマカオの売り上げ31億ドル、ラスベガスは33億ドル)また、実際に日本にできた場合、競合する地域であり、日本と比べた際に先行事例となるということもあってアジア地域に絞って書きたいと考える。

1.東南アジアの状況(マカオを含む)

ⅰ.シンガポール

シンガポールは国を挙げて観光立国を目指している。海外から年間600万人の観光客を集めている。これだけ見ると成功しているように見えるが、国土の狭さとマンネリで観光客の伸びが減っている。そのため、新しい観光資源としてカジノという構想が生まれた。世論が真っ二つになる議論が起こったものの、2005年4月に政府はカジノ合法化案を可決した。これには観光資源という面ともう一つ理由があり、同国国民がマカオなどに落としてくる金の金額が12億シンガポール$に上っていたこともある影響した。政府は06年12月に建設計画を発表した。

シンガポールに「ユニバーサル・スタジオ」、カジノも計画

シンガポール南部の観光地セントーサ島に、テーマパークやカジノを核とする大型リゾートが誕生する。シンガポール政府は8日、同島に計画しているリゾートの開発業者にマレーシアの娯楽業大手、ゲンティン・インターナショナルとスタークルーズを選んだと発表した。2010年に開業の予定。

49ヘクタールの敷地に米映画テーマパークのユニバーサル・スタジオ、カジノのほか、6軒のホテル、巨大水族館などを整備する。総投資額は約52億シンガポールドル(約3900億円)。中国などアジアからの観光客を呼び込みたいとしている。

シンガポール政府は観光業と周辺サービス業の活性化を目指し、カジノを解禁。第1号は5月に米ラスベガス・サンズが落札、同国中心部で09年に開業する計画だ。(日本経済新聞 2006年12月9日)

計画と目的は日本の論議発生の経緯と相似している。選考例となるこのリゾートの行く末を見守りたい。

ⅱ.マカオ

上述したが、マカオは世界的にラスベガスと並ぶ規模のカジノシティとなっている。急成長した最大の理由は、エドモンド・ホー行政長官による規制緩和、本国である中国の経済成長にある。。彼の就任以前は海外資本の参画は禁止されていた。だが、マンネリ化している状態であったため外資による競争原理を導入して、一気に活気づいた。アメリカカジノ資本の大手やをはじめとして、香港の企業は水中カジノを建設中。今後3年間で5000億から1兆円規模の外資による投資が行われる見通しである。実際に海外観光客の数は1600万人に達しており、いずれは4000万人を超えるという見通しも立っている。

と、書いていたのは1月22日だったのだが、25日にこんなニュースが出た。

中国政府が唯一賭博を公認する特別行政区マカオ統計当局によると、昨年のカジノ売り上げが速報値で69・5億ドル(現在のレートで約8400億円)に達し、米ラスベガスの推計65億ドルを超えた。カジノ市場対外開放からわずか4年、カジノ都市として世界首位に躍り出た背景には、膨張する中国経済からあふれでるチャイナ・マネーと国際カジノ産業に流れ込む外資がある。

昨年のマカオカジノ売り上げは前年比22%増。今年も順調に伸びる見込みで、2007年は80億ドルに達するとの推計もある。マカオのカジノ売り上げは昨年1~10月の段階ですでに56・3億ドルを記録し、ベガス同期の54・4億ドルを上回っていた。賭博税はマカオ税収の7割を占める。

地場カジノ関係者によれば、マカオカジノの客の93%は中国大陸からの客だ。国内経済の過熱が警告され不動産投資にも陰りが出る中、中国の新興富裕層は03年に個人旅行が解禁されたばかりのマカオのカジノに押し寄せている。昨年、広東省東莞市にある小さな町の町長が1・1億元の公金をマカオカジノで使い9000万元(約13億500万円)も負けた事件が明らかになったように、客には汚職官僚も少なくない。

清濁併せのむチャイナ・マネーを吸い上げるべく外資も殺到。24日付の証券時報によれば現在、マカオカジノに進出している外資系5社の初期投資は計200億ドル。中でも04年5月に開業したベガス資本のサンズはテーブル数でいえば地場カジノ・マカオ博彩(SJM)を超え、世界最大規模だ。すでに投資分の回収に成功、05年のマカオでの収益はサンズ全体収益の70%以上を占めるという。

2007年1月25日 産経新聞

★中国について

本国である中国では賭博行為は禁止されている。だが、富裕層が増大している現在マカオや、海外のカジノに出かける人が増え、年間8兆円もの人民元が流れている。そのため国内での建設を現在は検討中である。

ⅲ.韓国

1960年代に家事の産業が持つ集客性に目をつけ外貨獲得の手段として、外国人専用のカジノ力を入れてきた。2000年になってやっと自国民にも開放された。外国人専用カジノの売り上げは300億円、入場者の6割は日本人である。

自国民にも開放された唯一の例である「江原ランド」である。これが存在しているのは元々探鉱があり衰退して言った地域である。ここの地域復興作としてカジノが建設された。このカジノは大成功を収め、初年度から外国人専用カジノの総売り上げを超える金額を売り上げた。」だが、地域経済の復興という点では成功したが、カジノが持つマイナス面(のめりこみ破産や、質屋が増え住環境が悪化した。)があらわれている。また、13個あるカジノのうち8個は現在赤字に陥っている。この施設は日本でカジノを解説した場合の例となりうる。(建設する場所の設定などの面で参考になると考えられる。)

ⅳ.フィリピン

意外と知られていないが早くからカジノ産業に乗り出していて、さまざまな形態で進出している。日本のパチンコ感覚で浸透しているといえる。

ⅴ.その他のアジアの国々

タイ

タイは周りを囲む国々に対し大きな影響力を持っており、通貨であるバーツはこの地域では円よりも強い。そのため、タイとの国境近くにカジノを持っている国があり、比較的自由に国境を越えられるので相当額のバーツが流出している。そこで数十年前から合法化の案が出ては消えるということを繰り返しているが、05年シンガポールの合法化を受け、観光客がタイから流出することを防ぐためとも考えられている。また、国内において非合法カジノが急増していてタイのGDPの10%が収益として流出している。もし合法化された場合、最低4箇所に開設する予定である。だが、この政策を動かしていたタクシン首相がクーデターで失脚したため先行き不透明になっている。

台湾

開設を現在目指している。離島のカジノ建設案が行政院に提出されており、時間の問題となっている。

ベトナム

外国人向けの高級ホテルの中に設置されており、力を入れ始めている。

まとめ

アジア各国は近年経済成長率が非常に高い。そして、更なる成長を見越して、産業改革を進めている。アジアにおいて特にマカオにいえるのだが、カジノをただの金儲けの道具ではなく、新しい街づくりの道具として使っていると感じた。数年後にはタイ、シンガポール、マカオに巨大エンターテイメントタウンができるだろう。ヨーロッパの人々、またアジアの国々の人々を集めることは間違いなく、日本のカジノ建設・成功にとって大きな障害となることは間違いないであろうと思う。

第6章 ラスベガスとはどういう街か

近代的なカジノ産業はラスベガスで生まれ、今日の姿に発展したといってよい。そこでLas Vegasという街の成り立ち、現在のLas Vegasの姿をみていくことで、日本でもいかせるのではと思いこの章を使ってまとめたいと思う。

1.ラスベガスの誕生

今から120年前ラスベガスという街はただの砂漠であった。その町がどのようにして世界的に有名なカジノシティに発展していったのか。その歴史を深く追うことによって、「地域の活性化」「街づくり」という点において日本のカジノ政策におけるモデルとして面白いのでまずラスベガスという街の120年における変遷を紹介していこうと思う。

もともとラスベガスという地は、わずかな湧き水が出るだけの場所であったため、西部開拓時代にアメリカを横断する人がわずかに立ち寄るだけの場所であった。ところが1850年代にラスベガスのはるか北西で近郊が発見され、一攫千金を狙う人々がアメリカ西部に人々が押し寄せた。

そのためラスベガスは、裁く横断の中継点として旅人が増え、それにつれ住民も増え、ホテル・酒場も増えていった。そして娯楽の場としてカジノが数件建った。以来、小さなオアシスだった場所が「町」として発達して娯楽としてカジノが起こった。

1911年「ラスベガス市」に昇格。だが同じ年にギャンブルが及ぼす悪影響が社会問題となり、ネバダ州議会はカジノ禁止に踏み切った。再びカジノが認可されるのは20年後の1931年。当時はアメリカを襲った大恐慌の真只中であった。当時は全米(世界的にも)が大恐慌に陥っていたためネバダ州は火事の解禁により雇用促進、税収増加を図ろうとしたのである。

2.ニューディール政策~マフィアの時代

ラスベガスをよみがえらせたのは、ルーズベルト大統領が打ち出したニューディール政策の一つである「フーバーダム建設」の大プロジェクトだった。この建設が街に金を落とした上に、その後の発展につながる電力と水の供給源が生まれたことは大きかった。年間4000万近くの人が訪れるこのまちの発展をうながしたといえることは間違いない。その後ラスベガスは人口を着実に増やし、それに伴いカジノの数も増えていくのだが、それはごく小規模なものであり現在のような万人のアミューズメントといえるようなものでは決して無かった。

ラスベガスが大きく変わったのはマフィアのボスであるベンジャミン・シーゲルに目を付けられたことからであった。彼は、ラスベガスに乗り込んでそれまでの常識を大きく打ち破る画期的な手法で超一流のカジノホテルの建設を目指した。カジノの施設のみではなく、芸能人のショーを開催や、最高級のレストラン、豪華なナイトクラブなど大人の娯楽を全て集め、世界中から人々を集めようとした。1946年に時代の最先端を行く「フラミンゴホテル」が開業した。そして当然のように欧米中の富裕層から注目を集めるようになった。

フラミンゴホテルはラスベガスのカジノホテルの模範例となり、次々と似たようなホテルが誕生して言ったのである。

ただ、成長した反面マフィアのボスが前面に進出してきたおかげで、いろんなマフィアが進出し構想や組織犯罪が多発するようになってしまった。

3.ハワードヒューズの登場(1960年頃)

そのラスベガスを大変身させた男がいる。映画にもなった実業家である、ハワードヒューズである。彼は投資先として数々のホテルを買収しつづけた。

さらに、大企業の経営マニュアルを持ち込み、優秀な社員を送り込んでカジノ経営に乗り出した。そのため、ラスベガスは、マフィアを含む資本家から経営権が大企業の手に移った。

ラスベガスにとって大きな転換点となった。まず、ヒューズの手によりマフィアを一掃することができたこと。もともと州政府は犯罪撲滅に乗り出してはいたが、ヒューズのおかげで一気に進んだ。また大企業の手により運営されるようになったので合理的で効率的な運営システムとマニュアル化が進んだ。ゲームの進行なども公正になり、資金の流れも透明化された。

こうして1980年代にはマフィアは完全に姿を消し、全米で最も安全な街といわれるようになった。

また、ヒューズの功績はそれまで街の娯楽場でしかなかったカジノを近代的な産業として変身させたことである。その後多くの大手企業が経営に乗り出したうえ、銀行からも有力な融資先として動き出した。それにより他の産業と同様の評価を受けるようになったのである。

ラスベガスは、「大人の遊び場」として成長してきた。だが、富裕層やカジノ客を狙うだけではいつかは成長にかげりが出てくる、そこでラスベガスは女性客や子供などのカジノに行かない層をターゲットとした、「家族で楽しめる街づくり」を目標にしていく。テーマパークホテル時代の始まりだ。

テーマパークホテルホテルの始まりは1966年開業の「シーザーパレスホテル」である。ホテル内は古代ローマ時代の雰囲気が漂いクレオパトラらに扮したキャストらを使う演出で好評を博した。 本格的にテーマパークホテルが動き出すのは1989年。今日のラスベガスを築いた成功者と呼ばれるスティーブ・ウィンが新しいタイプの「ミラージュホテル」をオープンさせた。そして、玄関前に作られた大きな火山が毎晩何度も爆発して溶岩を流すアトラクションで人々を驚かせ話題を集めた。しかも無料であった。この成功により無料アトラクションを行うホテルは急増した。こうして、ラスベガスはファミリー向けの街に変貌して言った。だが、そのようなブームに乗っていてもいつかは飽きられてしまう。この好況に満足することなく、現在は大人のホテルを目指した超一流ホテルを作り好評である。

4.現在のラスベガスの興隆

ラスベガスは砂漠にうまれた街である。財政も、地域経済も観光客に依存している都市であり、観光客の増減はそのまま同市の経済に大きく影響してくる。そのため集客は至上命題であり、カジノ関係者だけでなく行政や民間企業も「観光客誘致」のためにあくなき努力を続けている。

日本でも宮崎のシーガイアなどの例のように開業当初は話題になり多くの観光客が集まるがすぐに閑古鳥が鳴くような状況になるといったことはよくある。じっさいに日本にカジノが生まれたときに同じような状況になることは想像に難くない。ラスベガスの凄いところはこの課題に対し、アイデアと努力を街全体で取り組むとこにある。

その中の例を少し紹介する。

①観光局の活動

ラスベガスには、州法で定められた「自治組織による観光局」がある。行政と市民によって構成される運営委員会によって運営されており、世界中にラスベガスをアピールして観光客の誘致や、国際会議などのコンベンションの誘致を行っている。また、ラスベガスを訪れる人に情報提供するような細かいサービスも行っている。この運営資金は、ホテルの利用税と、コンベンションの使用料金で、まかなわれており、業績が上がればあがるほど運営資金潤沢になり、さらに緻密な集客戦略をとりおこなうことができるようになる仕組みとなっている。

観光を産業の基盤としている地域において、訪れる観光客の維持・拡大が何よりも重要な課題だが、ラスベガスの観光客誘致活動は、非常に高いレベルのアイデアと実行力で行われている。現在ラスベガスには総数13万室をこえるホテルがあり、年間90%の稼働率を誇る。それを支えるのがそう客数の80%を超えるというリピーターによる。データによるとリピーター客は毎年一回以上訪れるという計算になるという。これは前述のとおり「常に新しい魅力を創造するという」ことにこだわり続けているからできることではないだろうか。

②ラスベガスを訪れる人々の目的

3700万人の人がどのような目的で訪れているのだろうか。実は観光75%、ビジネス15%である。それに比べカジノだけを純粋に求めてやってくる人は全体の6%に過ぎない(全体の数が大きいので人数を考えるとスゴイ大きな数ではある)。では、カジノがどのように売り上げを出しているのかというと87%の人が滞在中に一度はカジノを楽しみ、半数の人がショーにも顔を出すというデータがある。平均的な観光客は1日2時間ほどカジノを楽しみ、あとはいろいろな楽しみに費やすというような行動パターンだそうだ。

上記のような形でもカジノの売り上げは年間“8000億円”に上り、ネバダ州の税収の半分以上を稼ぎ出している。どのような目的で訪れた人でも9割近い人が、わずかなお金でカジノに手を出す。カジノからは大金を使って勝負するというイメージをする人が多いが実際は日本のパチンコと同様に小額の金額を書ける人が多いのが事実である。

そのためラスベガスでは人をどのようにして集めるかということが最優先課題となってくる。あらゆる方法で集客アップのために全力を挙げて取り組んでいる。ラスベガスで行われた集客アップの代表例が年間に数百も開催され、500万人以上を集めるコンベンションである。05年1月に行われた世界最大の家電見本市には、2500社が出展し、115カ国から業界マスコミ関係者だけで14万人以上が集まった。このようなコンベンションが、毎日のように開催されているので、ビジネス層もたくさんラスベガスを訪れる。これらの売り上げは03年で65億ドルにも達している。彼らもビジネスが終わった後は、カジノやショーを楽しむのだから直接売り上げのほかに消費される金額は非常に大きなものになる。

もう一つ、ラスベガスの集客アップの方法として有名なものとして結婚式がある。ネバダ州の結婚手続きは全米で最も簡素なので、全米中、更には世界中からカップル、友人、家族などが集まってくる。そのため教会の数も増え、ウエディングキャピタルとまで呼ばれるようになった。

ラスベガスの集客方法はできることであればなんでも挑戦してみるという精神の元に形作られている。このほかにも人気のあるカーレースの誘致など各世代の関心事や、いろんな趣味のファンの真理を捉えて、特定層が集まる可能性のあるものを何でも実施している。

③身体障害者向けの活動

身体障害者も健常者と同様にラスベガスという街で楽しめるように、あらゆるサービスが行われている。たとえば、空港からホテルまでは、昇降機月のシャトルバスが4ドル以下で利用できる。ホテルには身障者向けの部屋が用意されておりバスルームには移動可能なシャワー、いすを組み込んだバスタブなど使いやすい施設が整えられている。プールに主昇降機が設置されていて、車椅子のままビーチに入ることもできるようになっている。火事の中にも車椅子に座ったまま参加できる、スロットゲームや、カジノテーブルが存在している。展示や文字を大きくしたビンゴカードや、教育を受けた手話が話せるスタッフも常駐して、健常者と同様に楽しめるような空間作りを行っている。ショーを見る際には特別な聴力を補助する機械を貸し出し、観光局にも専門の担当者が常駐して滞在中のあらゆる要望に応じることができる体制が整えられている。また身障者のための器具のレンタル会社、常時ケアが必要な身体障害者や慢性病の人のためのケア・サービス会社もあるラスベガスのまとめ

こうしてラスベガスという都市を知るにつれ、この街はアメリカという場所でしかできなかったであろうとひしひしと感じる。まず、広大な土地の重要性、新しいものを開拓し、変化を恐れない経営スタイル(飽きられては終わりである)。この街を日本にそのまま移植することは不可能である100年もの間に荒廃と繁栄、また様々な主役たちの登場といった歴史は移植できるはずがない。

実際に日本に誕生した場合、この街の経営システムを移植することは非常に重要だろう。停滞しているアメリカという国の中で元気ある都市の一つであることは間違いがない。だが、国民性という問題と土地という問題を考え、日本に合わせた物を作るべきだ。

第7章 日本にカジノが誕生したら

ここまで見てきて、日本にカジノができるとすればどのような場所が考えられるのだろうか、また成功するのかということを考えて生きたいと思う。

Ⅰ.場所

実際に建設することとなった場合、誘致したい都市は現在手を上げている都市だけでなく、多くの地方自治体が誘致することになるだろう。多額の税金を収入に入れることができるから当然である。だが、上述した『わが国におけるカジノエンターテイメントの基本方針』によると最初は都市を限定して(おそらく一箇所もしくは2箇所)で行われることになる。そういう点から考えても非常に厳しい基準で最初のカジノは建設されるに違いないであろう。

従来の公営賭博(地方競馬など)の立地判断は不透明に決められてきた。だが、現在の社会ではありえないであろう。誘致する自治体は市民の同意を得た上に、経済的、社会的影響度などを具体的に求められる場合も多く考えられる。その上で議会などで話し合われ合意を得た上で、国(省庁)からの許可が得られるといった順序を踏むといった、非常にオープンで公平な判断が求められる。

場所的にはどういう場所がいいのか。重要になってくるのは、カジノコンプレックスとして複合的な業態を目指すという点から見て、北海道のような広大な土地、もしくは埋立地を使うということで沿岸部が考えられる。また、住民の反対が考えられるので住宅地からは離れているということ、だが、大都市からのアクセスが可能な場所である。アクセスという面からいえば航空機・新幹線を利用するということを視野にいいれていけば東京、大阪からであれば2時間ほどで日本中いける。そう考えると、やはり沖縄・名古屋近辺・熱海・北海道が一番考えられる地域であろう。

Ⅱ.運営方式

主体をどこにして運営していくのかということである。民営でいくのか公営でいくのか。またその中間で主体を公営にして運営は民間に委託するという方式も考えられる。

民間業者としてはさまざまな分野において関与することが期待できる。また、カジノ以外の周辺施設も含めると潜在的なビジネスチャンスは非常に大きいといえる。とくに“コナミ”などのゲーム機器を扱うメーカーや”SANKYO”などのパチンコ・スロット機器関連メーカーは合法化の運動にかかわっている。(カジノ議連のメンバーで、献金を受けている人も実際に多いようだ)

ビジネスチャンスは非常に大きいといえるのだが、合法化しないと始まらない。また、規制などが厳しく、悪の介在がまったくないという状態似ない限り、多くの企業はイメージダウンを恐れ参加することは厳しい。そういう点からも厳しい規制を伴った法案にしてほしいと考える。

Ⅲ.私的カジノ建設案

ここまでさまざまな視点から見てきて、カジノを実際に作ることになった場合どこに、どのようなシステムで作るべきかということを書いてみようと思う。

場所

カジノ法案が出た際に目的とされたのは、海外からの観光客が夜遊べるような施設を作るという目的で計画された。そういう点から考えて、空港が近くにあるということは大きなメリットと考えられる。また、海外からの観光客が一番求めている観光地は京都・奈良といった場所となるだろう。

もう一つ、地方がこれほど盛り上がっている理由の一つとして、大きな税源となりうると考えられるからだ。今、産業が落ち込みをみせている地域も候補に挙げるべきであろう。

そう考えていくと、大阪湾岸はありだと考えられる。何よりも京都・奈良に近いこと。関西国際空港が目の前にあるため、海外から人を呼びやすいこと。すでに、ユニバーサルスタジオがあることがあげられる。

あと、名古屋周辺(常滑)も中部国際空港の前島が候補地として名乗りを上げている。ここもメリットが大きい。すでに広範な土地があるうえに、トヨタなどの国際的な企業が近いこと。さらにパチンコ業界の大きな企業が愛知県にあるということも誘致する際には大きいと考えられる。東北地方は空港や新幹線といった交通インフラが弱いため難しい。

唯一地方で可能性があるとすれば沖縄だろう。那覇空港はそれなりに大きなサイズの空港であるし、関東・関西からの路線も非常に多い。また、県内の自治体の多くが前向きであるということも大きい。

制度

最初に作る際、公設で作った方がいいと考える。収益全てを自治体が使うという方針のほうが、理解を得ることが用意であると考えるからである。また、おそらく最初のカジノはほぼ儲かるであろう。そういう天から考えても民間では批判が多いと思われる。

だが、運営に関しては民間業者に委託してやるべきである。それも様々なノウハウを持っている海外資本に任せるべきだ。最初の段階では想定外の問題が多く起こるだろう。そう考えると、公務員または第3セクターに任せると、融通が利かなくて、後手後手に回り、失敗してしまう可能性が高まる。

また、パチンコ業界に任せてみるという考え方もある(ノウハウはすでにあるので)。だが、やはり不透明なつながりがあると思われるのでやはり理解を得ることは難しい。

カジノの運営会社の上に、カジノのライセンス発行を含めた多大な権限が与えられた組織を置かなければならない。そこは運営している機関の基本的にはしがらみのない外部に、そして賛成派だけでなく反対派という人々も集めた上で、評議会のようなものを作らねばならない。そして、そこで問題点などを公平な目で判断し裁量の判断をくだすべきだ。また、顧客の満足度の調査を慎重に行い収益を伸ばすようにする。そして、ある程度のノウハウと認知を得た段階で民間にライセンスを発行したうえで自由競争にするべきである。

また、制度というくくりに入れるが最も重要なのは、人材ということになるであろう。とくに高額のお金が動くということも考えられる点や、制度が固まっていないという点から考えて、最初のカジノにて働く人材は相当に厳選しなかければ成功は難しい。その中でもっとも考慮すべき点はホスピタリティということになるだろう。できるだけ気分よく帰ってもらう、そしてリピーターとなってもらうことが継続の鍵である。ここが非常に大事かつ難しいところであろうと思う。

第8章 まとめ

ここでも書いたとおり、海外ではアジアを中心にカジノを税源の一つ(地域によっては柱)として、有効に使い多くの収益を上げている地域がある。その中で日本でも、今国会中にも法案が議会に挙げられ、民主党内にも賛成派が多くいることから考えて、法整備がされていくだろう。今から10年後には日本国内のどこかにカジノが誕生している可能性は非常に高いといえる。だが、世界一のカジノシティとなったマカオ、ユニバーサルスタジオを併設するシンガポールなど先を行く国々との競争は非常に厳しいものとなるといわざるを得ない。

また、地方における公営ギャンブル産業はご存知のとおり危機に瀕している。関東にある地方競馬場は儲けを出しているが地方の(北海道や九州はとくに)どんどん破綻し解散している。もともとJRAを始めとする日本のギャンブル産業は衰退の一途をたどっている現状がある。パチンコが一人勝ちのようになっているということはやはり、国などの庇護の下にあるため改革の努力を全く取ってこなかったことに大きな原因があると思われる。そのことにより酔っ払った親父がくだを巻いている子供を連れていけない場所というイメージが定着してしまったのではなかろうか。

もし本気で成功させようと考えているのであればイメージそのものを根本的に変えなければならない。そして周囲にある店なども徹底的に違う世界に(ディズニーランドのように)しなければならないだろう。またもし成功した場合でも自由化などはしないほうがいいと思う。カズを抑えて、最大限の利益を一つの施設で出すようにするべきである。

これから一気に高齢化が進み、団塊世代がお金を持って遊び始める。実際に国内観光は旅行会社にとってねらい目だそうだ。日本再生まではできないが最大限の話し合いのうえでいいものができて欲しいと考えるのである。

参考文献

谷岡一郎 『カジノが日本にできるとき』PHP新書

『日本版カジノ 制度・規制の考え方から計画・設立・運営まで』 東洋経済新報社

上野健一 『新日本のカジノ産業』しののめ出版

地方自治体カジノ研究会『地方自治体カジノ研究報告書』

東京都 『カジノの事業制度に関する調査研究報告書』

沖縄県『エンターテイメント事業研究報告書』

自民党カジノエンターテイメント小委員会 『わが国におけるカジノエンターテイメント導入に向けた基本方針』 2006年

博報堂 『博報堂カジノビジネス生活調査』

コナミホームページ