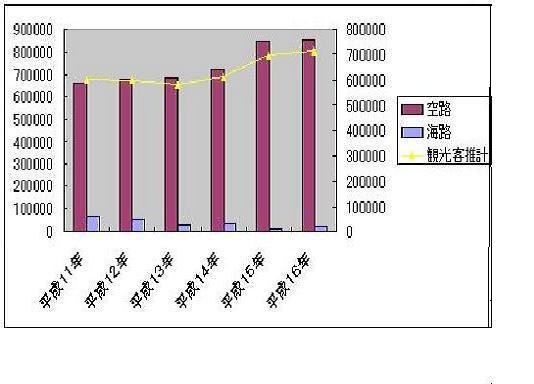

石垣市の観光入域客数は年々増加している。上の図は石垣市の統計をもとに

平成11年から平成16年までの石垣島を訪れた旅客数を空路、海路、

それぞれの人数とそのうちの観光客数を棒グラフと折れ線グラフで表現したものである。

昭和47年は3万人、昭和60年は24万人、平成16年には71万人を数える。

平成11年からの6年間だけでも、観光客数は11万人も増加し,本土復帰以降から今日までで約23倍にも膨れ上がっている。

観光入域客の増加によって石垣島の自然への負荷が増したり、石垣島のキャパを超えるほどに観光客が増加している。

しかし、いま石垣島は観光なしに存在しえないほど観光が盛んになっているのも事実である。

こういった観光客増加の要因は、いくつか考えられるがそのなかでも沖縄への観光ブームと石垣島の固有の自然環境などが考えられる。

そしてその二つがあいまって強固に石垣島への人々の関心が向けられ、今日の観光入域数の伸びにつながったと考えられる。

石垣島にはそこでしか体験できない自然があり、そこでしか味わえない文化が根付いている。

それらの存在が観光客を一度ではなく二度、三度と足を向かわせ観光業の発展に寄与している。

今後観光客の数が伸びるのかどうかによって石垣島の将来は少なからずの影響を受けることはほぼ間違いない。

そしてここで重要なのはこの観光ブームをただのブームで終わらせないこと、二度、三度ではなく、何回でも

観光客に来てもらえるような島作りが重要になってくる。一時的な盛り上がりではなく持続を視野に入れる必要がある。

観光業と観光客

ここでは、八重山諸島を訪れる観光客の考えていることについてまとめ、観光客が何をもとめているか考えてみたい。 資料(「亜熱帯島しょ地域における観光振興のあり方に関する研究」〜平成17年3月 石垣市・(財)地方自治研究機構) として用いたものが八重山圏域の調査であるため石垣島のみに対するものではないが、さほど同じ八重山内では差がないと考えたので、 使用させていただく。ここでの引用はすべて「亜熱帯島しょ地域における観光振興のあり方に関する研究」より行っている。 また、ここで使用する部分は、上記の研究が(財)日本交通公社の調査を引用したものである。

(財)日本交通公社の調査を基に観光客の持つニーズを少し考えてみたい。

Q、入域客の思う八重山の魅力について

- 「八重山の離島らしい雰囲気」68%

- 「西表のマングローブ林」45%

- 「ビーチやボート遊びなど海で楽しむ」36%

- 「すばらしいダイビングスポット」25%

- 「八重山の人の人情」21%

- 「民宿などの気に入った宿泊先」16%

次に、ハードリピーターに注目している。 ハードリピーターはダイビングやマリンスポーツを好む人が多く、「子供を遊ばせ、ドライブや食観光」も楽しんでいる。 また、「男性が「人情」」を、「女性が「すばらしいダイビングスポット」」をあげ、 「女性は日常の生活や人間関係のしがらみを離れて自然を堪能すること」「男性は仕事とは異なる人間関係、仕事ではない交流」をそれぞれ求めていると結論づけている。 またそのリピーターに

Q また来訪するとしたら何をしたいか

- 「ほかの離島にも行ってみたい」63%

- 「海での遊び」57%

- 「ゆっくり過ごす」46%

- 「まど行ったことのない場所」41%

☆彡

このニーズの把握が正しいとすれば、島固有の環境、自然が売り物になっているといえる。 他のところで代替できるものであればお客さんは島を訪れることがないとも言える。島の雰囲気、自然環境をまったく変わらずに残しておくことはまず不可能である。そのなかで、どうやって観光客のニーズに応えながらまた、文化の根付いている環境を育てていくかが重要になってくる。

やはり、石垣島の自然は観光産業にとって重要な資源であると考えられる。高い構造物がありアスファルトに囲まれた日々の生活から離れ、海・空・自然に囲まれてのんびりと過ごせる環境づくりを観光客の視点に立ってつくって行くべきである。

観光業と石垣市経済

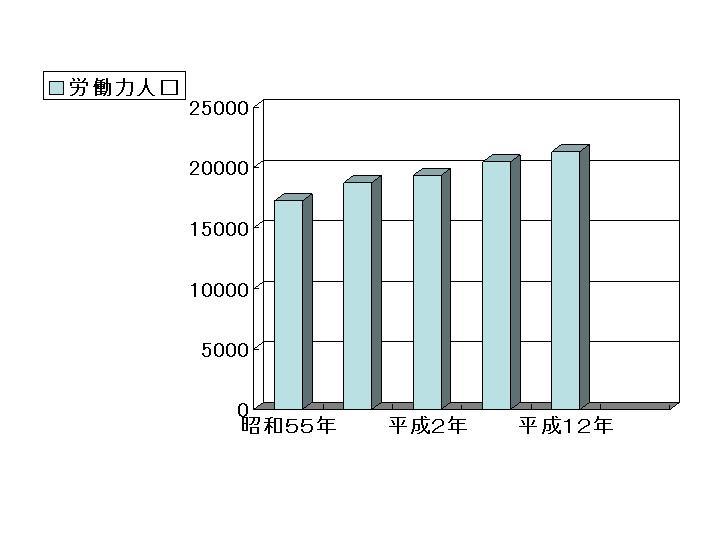

表2 労働力人口の推移(昭和55年から平成12年まで)〜「平成17年度統計いしがき」より

上記の表2は昭和55年から平成12年までの労働力人口の推移を表したものである。 表1は国勢調査の年次別に石垣市における労働力人口をグラフで表現したものである。石垣市の労働力人口は 調査年次において常に増加をしている。昭和55年には17279人だった労働力人口は平成12年には4022人増の 21301人となりおよそ23パーセントの増加となっている。 労働力人口の増加の要因としては外部からの労働人口の流入が考えられる。石垣市の次代の労働力人口を担う 若年層は高校卒業と同時に島を離れるケースがほとんどであり、そういった状況の中での労働力人口の増加は 外部からの移住者であると結論づけて差し支えないであろう。近年移住者がダイビングショップや土産物屋を開業 するケースが増加してきている。

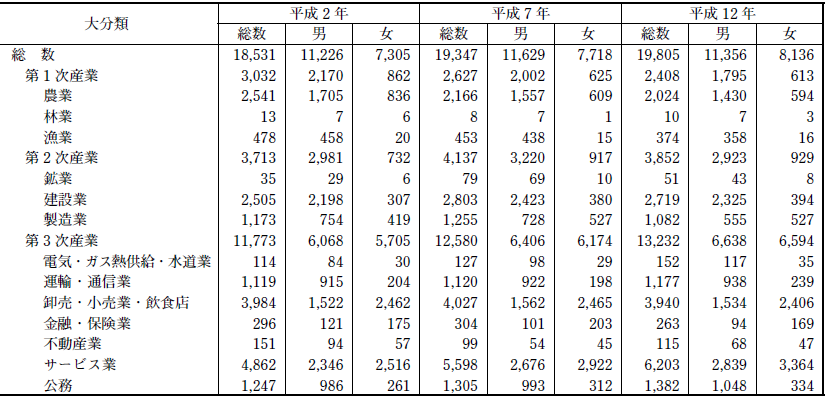

表3 産業別就業構造〜「平成17年度統計いしがき」より

次に、産業別の就業者数について考えたいと思う。

ここでは、石垣市の平成2年、7年、12年の各年度における就業者数の推移をみる。

表の、第三次産業の部分に注目すると、労働人口の第三次産業への流入を見て取ることができる。また、同時に第一次産業就業者数

人口の減少、第二次産業の横ばいから第一次産業からの流入であることがわかるだろう。

農業をはじめとする石垣島の第一次産業従事者の減少は行政としても問題視している事柄のひとつである。

また、第三次産業の中でも項目のほとんどが、ほぼ変わらない数値を示すなか、サービス業に関しては確実に増加を示していることが

わかる。この増加の主要因として石垣市の観光化における観光産業、店舗の増加などが考えられる。

観光業が盛んになり観光業者等が新規の開業、規模の拡大、自ら経営するなどして就業人口が増加したと考えられる。

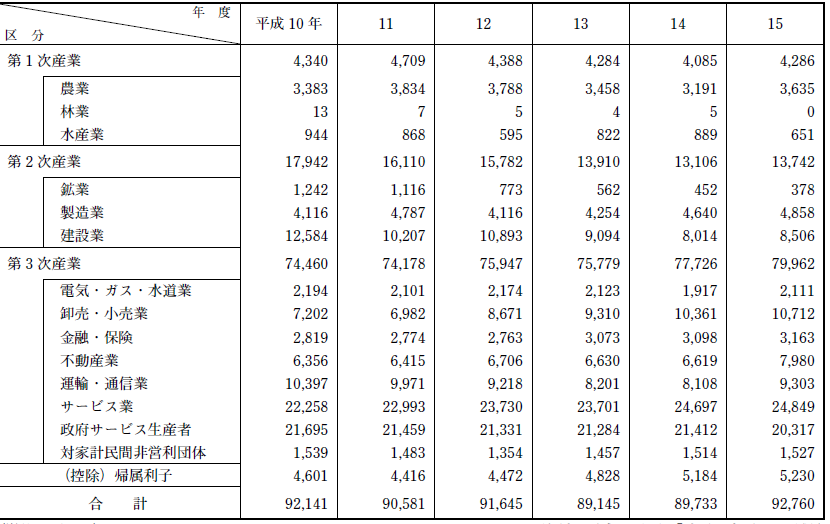

表4 経済活動別市内純生産〜「平成17年度統計いしがき」より

市内での産業別の純生産額の推移をみる。この表は、上の産業別の就業者数の表とは年度は一致しない。

この表を見る限り、第三次産業のサービス業に関しては堅調に推移しているのがわかる。細かいデータはないが、この推移も就業人口

と同様に観光産業によってもたらされているものと考えるのが自然である。

人口、純生産ともに観光産業の増大が進んでいると考えられる。

また、この表を見ると、「サービス業」以外に「卸売り・小売業」、「製造業」の純生産の成長も堅調に推移しているのがわかる。

市内にみやげ物店などの増加からそれに付随する形で「卸売り・小売業」、「製造業」も成長してきている考えられるだろう。

ここでは、観光によってもたらされたものについて考えてきたが、次は、観光によってもたらされなかったものについて考えてみたいと思う。

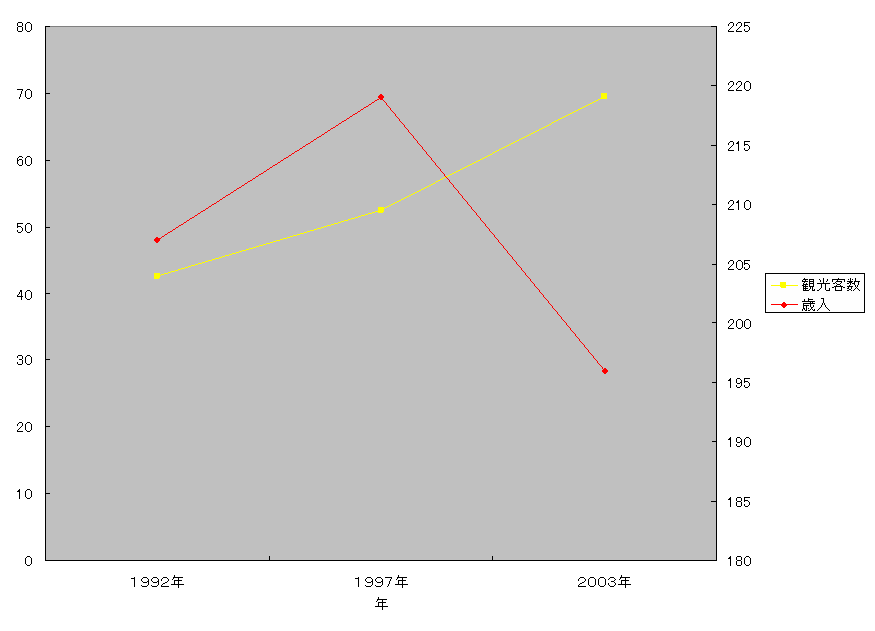

表5、石垣市への観光客数の推移と石垣市歳入の推移〜松島泰勝著 『琉球の自治』より

この表は、石垣市の観光客数の推移と石垣市の歳入の推移を折れ線グラフで表現したものである。このグラフは松島泰勝著 『琉球の自治』より引用させていただいた。

実際に検討してみたいと思う。1992年の観光客数は約42万6000人、同年の石垣市の歳入は約207億円であった。また1997年は観光客数は約52万5000人、歳入が219億円。2003年は、観光客が69万6000人となっている。

このことからわかることは、観光客の増加に伴って必ずしも石垣市の歳入が増加していないということである。 しかし、このグラフは三年度の数字しか考慮されていない。偶然2003年だけ落ち込んだことも考えられるので、2002年と2004年について、実際にしらべてみた。

歳入に関しては2002年で約190億円、2004年で約190億円だが、少し190億円を下回っている。 また、観光客数については、約61万3000人、2004年で、約71万人となっている。

ここからわかることは、観光客の数の増加に対して石垣市の歳入は必ずしも比例の関係を示さずむしろ近年は歳入の減少が目立っている。 また、2003年現在で石垣市の地方債残高は240億円以上存在し、「借金依存体質」であるということができる。

観光客は毎年増大を見せているが、石垣市の歳入は減少している。 「観光業が石垣市を豊かにしておらず、観光収入は石垣島から外に還流している」と、上記の著書では結論づけている。

次に、市民・地元企業の目線で石垣市の経済について考えてみたいと思う。 ここでは、先ほども引用させていただいた、松島泰勝著 『琉球の自治』と中日新聞に掲載されている石垣島の人々のインタビューを紹介したい。

『琉球の自治』における石垣市の商店主の話。「沖縄県は観光立県、石垣は観光立市を掲げている。しかし、本土の大きな企業だけが利益を得ている。」「観光客が増大しているが、市の財政状態は悪化している。税金が増え、市民の負担が大きくなった」「観光客相手の店のほとんどは本土人が経営している。石垣は経済植民地である。観光客はゴミしか残さない」

次に中日新聞。地元資本最大手のホテル経営者は「島で消費される地元産の農産品や魚介類、畜産品は全体の30%あまりにすぎない。地元資本で百床以上のベッドをもつホテルはうちだけで、ほかは本土か外国資本に占められている。七千人が観光業にかかわっているといっても、ホテルや店で働いている多くが本土の人。五百億円の観光収入が地元で循環していないのが実情だ」とはなした。

石垣市な発表では、平成16年で約500億円、平成17年で約525億円の観光収入があったと発表している。この値は、先ほど提示した石垣市の2003年度の歳入の約2.5倍の数値である。これだけの、額を収入としていても石垣市は潤ってないという現状が理解できる。

☆彡

観光業を中心とする産業が大きくなっていること、しかし、それが石垣市を潤してないことを検討してきた。

石垣市では観光産業 就業人口の変化や観光業を中心とした売り上げに関して、かなり、強引に観光業がすべてに影響しているような書き方をしたが、間違ってないと考えている。 それほど観光業は石垣島に影響を与え、島の産業を少しずつ変えてきている。 そしてまた、観光業以外の産業もうまく育成していく必要があるだろう。 観光業に頼りすぎてしまっては危険すぎる。

たとえば、感染症の拡大とかブームの終焉を迎えたとき島の人々はどのようにして生活をしていけばよいのだろうか。 選択と集中は必要なことであり観光業に特化していくのはわかるが、産業がひとつに頼り過ぎるのはよくない。 観光業以外にもしっかりとした産業を育成しておくことは重要であろう。われわれはずっとこの島に暮らしていかなくてはならない。 そのためにある程度の幅は保っておく必要がある。

また、観光業によって必ずしも潤っていないというが理解できた。500億もの観光収入は石垣島にはとどまらず「外部に還流」してしまっている。それを食い止めるために、観光業を軸にしてその他の産業と「有機的な連携」を作ることが肝要だと考えられる。 「外部に還流」を認められたとはしても、観光収入は大きな額であり、観光客も右肩あがりで増大している現状を踏まえるとまず観光産業を中心としてそれに付随する部分から育成していくべきであろう。

そうすることによって、観光産業の恩恵を受けながら、周辺の産業の育成が図れ、石垣産業が発展し、観光産業のみに依存しない島作りが可能になろう。 まずは、伸びている観光産業に付随する産業分野たとえば、みやげ物の製造とか、ホテル・民宿への食材の提供、などの観光業 の一番近くにある産業をできる限りひとつひとつすべて自分たち・石垣島の産業で 行ようにする。そして、それぞれの分野で協力または競争の中で体力をつけていく。

「観光客相手の店のほとんどは本土人が経営している。」、「本土の大きな企業だけが利益を得ている。」という、インタビューからも地元住民以外に観光収入が握られていることが考えられる。観光収入を自らの域内に循環させ石垣島の経済を世臆していくためにも、自分たちの手で産業を作り上げていく必要があるだろう。誰かに任せたり、誰かに依存してはいられないだろう。 経済を活性化させるためにはきっと重要なことだろう。

3. 観光開発をめぐる諸アクターの分析

この章では観光開発とそこにかかわるアクターを検討し、今石垣島ではどのような人々がどういった

意見を持っているのか、そして石垣島はどこに向かおうとしているのかについて考えたいと思う。

いま、石垣市には、6つのリゾート開発計画がある。この章では、その中の4つの観光開発のケースを基にアクターの分析を行いたいと考えている。

以上の4地域には観光開発の計画がある。その計画をめぐって住民と企業、行政の動きを通して 石垣島の向かおうとしている方向について検討したいと考えている。

1,米原地区

まずはじめに米原地域について検討してみたいと思う。

米原地区概要

| 世帯数65 人口総数116人(男54人、女62人) キャンプ場を備え、観光客を中心にキャンプやダイビングなど観光の名所になりつつある。 近年人口も増加し飲食店や焼物の工房などもできた。 |

米原地域における主なアクター

| 反対派住民団体・建設賛成派住民・開発業者 ・行政 |

米原地域における開発計画

| 本土大手の資本によるリゾートコテージ建設 |

この米原地域では本土資本によるリゾート開発計画をめぐり、地域住民のつくる反対団体と本土企業の間で問題となっている。

この米原地域は近年、人口の増加を経験し飲食店やお土産屋などの店舗が新しくでき数年前と風景は変わってきている。

この地域はキャンプ場を有しシーズンになるとたくさんの観光客や地元の人々が来場するところである。

立地状況としては目の前にはさんご礁の群生する海が広がっている。そこはダイビングのスポットとしてダイバーが集っている。

後ろには沖縄県一の山於茂登岳がそびえそこから供給される地下水は目の前の海にそそぎ珊瑚をはじめとする生物の生育に貢献している。

その注がれた水は特に珊瑚の成育の源であるとのこと。

場所によってはさんご礁が足の踏み場もないほど群生しているところもあり自然環境は日本でも有数の場所であると言えよう。

反対派住民団体

反対派住民ホームページ

そのような自然豊かな地域に暮らしたいと考えた人々が外部から米原をはじめとした近隣地域に移り住みはじめた。

そういった人々は新たな住居を構え、店舗を開き米原をはじめとする地域を確実に変化させてきた。

自然に魅せられ自然とともに暮らすために移住しはじめてきた人が多いだろう。そのような人々は自然を尊いものだと考えている人

が多いように感じられる。そして、自然を食い物にしてしまう開発などにはとても敏感である。

変化のなか、2005年6月14日の八重山毎日新聞に米原リゾート開発の記事がでた。

「計画では、米原キャンプ場の東隣にある敷地7万3500平方メートルに、5階建て1棟と13階建て1棟、コテージ5棟からなると

「米原リゾートホテル」(仮称)を整備する」と、

米原海岸沿いの一角にリゾートホテルの計画が持ち上がった。本土資本と島内資本との連携による大型開発の計画である。

その開発計画に対して、本土出身者をリーダーにした反対派住民団体が発足。主に反対派は東京をはじめとする本土からの移住者である。

反対派住民団体は開発業者、石垣市などに対し開発計画の反対を求めて反対運動を展開。開発計画の進行による自然環境に対する大きな

負荷を主たる理由に反対運動を起こしてきた。

具体的な行動をあげてみたいと思う。

2005年7月12日反対派住民の代表らが石垣市都市計画課に開発計画に対する意見書を提出している。

その意見書は計画に反対する署名、企業のおこなった住民説明会の際の資料も一緒に提出され、開発計画撤回を求めた。

また、2006年1月20日住民代表ほか3名によって大阪にある開発計画企業の本社に直接出向きリゾート計画の「白紙撤回

」をもとめた。また、企業近くの駅前において計画反対のビラを配布し、市民にアピールする活動を行った。

具体的かつ行動的な計画反対運動の展開を見せている。

そういった開発計画に対する反対を受け開発業者は当初の計画から規模の縮小と環境との調和を視野に入れた代替案を発表する。

しかし、その案は反対派住民は受け入れることができない。

開発計画の縮小案として提出された計画は、具体的には「開発面積8万2000平方メートル。建物は、5階建ての集合

コテージ4棟、2階建てのコテージ9棟、部屋数200室。」(八重山毎日新聞記事より)となっている。

当初計画されていた13階建ての高層の建築物は計画から排除されることとなり、5階建ての集合コテージに変更された。

しかし、米原地区で5階立ての建物はおそらく今のところひとつもない。

そのような土地で5階建てのコテージは、自然および景観との調和と呼べないと住民はかんがえている。

両者にとって納得のいくものではなく反対行動は未だ終わることはない。

賛成派住民

リゾートホテル反対派住民が自然破壊を理由に建設計画反対を掲げる一方において、もともと米原地区に住んでいた人々はリゾートホテル計画に賛成をしている。

その代表が同地区における公民館長である。公民館長は石垣市のほとんどの地区において各地区の取りまとめ役として活動する役目を負っている。 公民館長は中日新聞のインタビューに対し答えている。「新住民はみんな金持ちで、あくせく働く気もなければ、地域の将来を考える責任もない人たちだ。でも私たちはずっとここに住み、働いて、地域を支えていかなければならない。裕福な彼らと切羽詰まった私たちとは立場が全く違う」、「この地域には若者が働ける職場がないので県外に出て行ってしまう。八十歳をすぎて一人で住んでいる高齢者もいる。ここにホテルができれば、働き口ができ、とどまってくれる若者もいるかもしれない。何もしなければ、地域の衰退に歯止めがかからなくなる」と、 石垣市にもともと住む人々と移住してきた人の違いを語たり、また地域振興のためにリゾートホテルを建設することが重要だとしている。

実際、石垣市における一人当たりの収入は全国と比べて少ないといえる。そういった状況のなか、それでもなお人々は生活していかなくてはならない現実がある。お金がなくても子供を学校に行かせてやりし、夢を与えてやりたいと思うし、経済的にも豊かになりたいし、いい暮らしもしたい。そう考えるのは、人の素直な感情であろう。 いくら自然があり、テレビや雑誌で沖縄はゆっくりと時間が流れるとかのんびりしているとか報じられたとしても、それは石垣島の一側面に過ぎず、そこに暮らし、必死で生きている人もいる。それが現実であろう。

そういった状況を変えるために地域住民はリゾート建設に賛成したと考えられる。

開発業者

この米原地区の開発計画の業者は島外資本の大手建設会社である。この開発計画は米原地区にリゾートコテージ風のホテルを建設 するという計画である。お世辞でも小さいとはいえないその計画は、米原地域のみならず石垣島内外問わず注目を集める計画となった。開発計画は具体的には 「米原キャンプ場隣の敷地七万三千五百三十三平方メートル。五階建て、十三階建て各一棟、コテージ五棟で、総事業費は約九十億円。」 (沖縄タイムス 2005年7月9日(土)朝刊より)となっている。開発計画を始動するにあたって島内の提携企業は「十四年前には 地元から市に対して同地区の開発要請が行われた経緯もあり、一定の理解は得られている。」と発表し、地元の合意、理解を主張した。

|

|

|

|---|

上記の図は実際に計画案の図である。開発計画は当初計画から反対派住民団体等の建設計画に対する反対を受け計画を変更した。 当初計画から低層化と自然との調和をうたい計画変更。具体的には「開発面積8万2000平方メートル。建物は、5階建ての集合 コテージ4棟、2階建てのコテージ9棟、部屋数200室。」(八重山毎日新聞記事より)面積は当初計画より広くなり、建物の高さ は低く、部屋数も減少した。しかし、住民の合意を取り付けるにはいたっていない。

現在、石垣市は開発のブームに見舞われている。近年の沖縄ブームの中、石垣市は観光客の増加、観光事業者の増加、移住者の増加など 急激な変化を近年経験している。そして、この米原リゾートもまた、近年飛躍的な発展を見せる石垣市にビジネスチャンスを見出した のである。しかし、その計画が大きく、計画の反対にあい、未だ着工の目処は立っていない。

行政

行政側はこういった大型の開発以外にも海岸線の住宅や店舗の乱開発を抑制するために、「景観法」の導入を急いでいる。 石垣市は乱開発を防止するための具体的な法的拘束力のあるものをもっていない。 そのためこの米原リゾート計画に関しても、条例などで指導は行えても規制はできない現状がある。石垣市は、反対派住民からリゾート計画に対する意見書を受け取った際、「地域住民のコンセンサスを得ることが大前提だ。 (計画が)制度に逸脱したものにならないよう企業を指導したい」 「地域に合った計画をつくることが大事」(八重山毎日新聞 ) と述べた。しかし、この計画において行政の対応はほとんど表に出てこない。

石垣市は環境保護、景観形成と経済振興、発展の間でゆれているような印象を受ける。 そして、地域での合意形成や住民の意思決定を優先する姿勢を見ることができる。 次の二つのケースで紹介するが石垣市は開発と景観保護の二つの側面の政策を掲げその両方の政策の実現を図ろうとしている。

しかし、この米原のケースではあまり行政は機能しておらず住民と企業ばかりがクローズアップされているように感じる。 また、新聞の記事などで行政側のコメントも掲載されるが、明確な回答やスタンスは提示されることはない。 地域でのことは地域でというスタンスいうことなのかもしれない。

まとめ

米原地域でのアクターの動きについてまとめてみたい。- 反対派住民団体→開発反対・自然景観保護優先

- 賛成派住民→開発賛成

- 開発業者→開発

- 行政→明確なスタンスを示せず

米原地区における開発計画に対するアクターの動きを見ると、自然か開発かという相反する事柄のなかで人々が揺れ動いているように

感じられる。自然に魅せられて移住を決意し移り住んできた人々の自然への想いと石垣島のブームのなかビジネスチャンスを生かすため

の投資、そしてそれを望む住民。その両者の対立のように感じる。

実際、石垣市は現在プチバブルを迎えている。米原地区以外にも本土資本による開発の計画や開発意欲は見て取れる。

石垣島の土地の値段もバブル期以上の高騰をみせているとのこと。それだけ今、石垣島は観光ビジネスにおいてブームでありチャンス

であると目されている。

20年もめ続けた新空港もようやく着工し、これからいよいよ本格的に石垣島の観光化が始まっていくであろう。

そしてこれから先も開発計画は増え続けるであろう。

そこで、住民はどういった決断をし企業とうまく付き合いながら石垣経済を発展させていくか、考えなくてはならない。

また、それを望む形の地域住民が存在する。地域活性化の願いのもとでリゾートホテルや観光業の振興によってその願いを叶えようとしている。リゾート開発計画をいつまでもよくならない経済状況を一変させてくれるものとし、その計画を待つ。

また、一方で、現在米原地区においてもともとの住民よりも数の多い新移住者が中心となる反対派住民は、リゾート計画には反対を示している。

自らの土地ことは自らで行う。

また、リゾート計画を行おうとしている企業に対し、自らの地域の問題に対して積極的に行動し、開発計画に対し断固として反対の姿勢をとった反対派住民団体。現存する、条例ではこういった企業の行う開発に対し拘束力をもって規制をすることができない。

もちろん、行政の力は小さいものではないがこの地区での対応はあまり目立ったものではない。となると、やはり自分たちのことは自分たちで行うことが重要ということを反対派住民は示した。自らの住む土地を荒らさないためにどうするか考え行動している。

反対派の住民はしっかりとした行動を示しているが、このケースは総体として開発の方向にたくさんの人の目がむいている。

行政も景観条例などの導入を基に乱開発に歯止めをかけるといっているが、この計画はおそらく乱れていない計画になるだろう。

この米原地区のケースは今石垣島に存在する開発計画をめぐるケースとしては、実に多様なアクターが存在し、石垣島の実情の縮図と捉えて差し支えないであろう。

2、北部地域

次に北部地域について検討してみたいと思う。

北部地域は前掲の米原地域とは好対照のケースであるいえる。

北部地域概要

| 人口は近年減少をし過疎化の進む地域 ただし、自然は豊かであり、牧場や農地、原野が広がる。観光名所としては灯台や夕日の沈む 水平線を望むことのできる海岸がある。 |

北部地域における主なアクター

| 地元住民・行政 |

北部地域における開発計画

| 住民による開発要請 商業施設やホテルなどを含む複合型施設 |

地元住民

この地域で持ち上がっている計画は先ほどの米原の計画とは異なり、まだ実現段階にははいっていない。

この計画は前掲の米原地区の開発計画とは異なり、地域住民の合意として地域住民自らが計画の実現を求める形で計画が持ち上がった。

この計画の発端は平久保公民館(砂川充宏館長)、平野公民館(平良辰男館長)、久宇良公民館(比嘉靖弘館長)の3公民館の長による

連名での石垣市への開発要請からである。もともと石垣市に籍をおく「サンプラザ石垣」という企業が計画しているリゾート開発

計画の早期実現を目指すための要請を市にだしたのである。

3公民館は石垣島の北部(裏側)に位置しその地域における過疎化への危惧と活性化を目的として今回の開発計画を手がかりとして住民の

願いを叶えるために開発計画の推進を要請した。この開発計画は地元住民の切なる願いなのである。

地元住民は開発計画によってできるホテルや商業施設によって観光客の増加、そして若年人口の島離れを防ぎたいと考えている。

開発がもたらす効果は地元住民にとって希望の光と言ってもよい。

近年この地域は過疎化を経験した。平成元年と平成12年の人口をここに紹介する。

- 久宇良(平成元年)51人→29人(平成17年)

- 平久保 104人→70人

- 平野 91人→52人

上記のとおりこの間で人口は約3/5程度に減少していることがわかる。こういった人口減少・過疎化に歯止めをかけたいという住民の

願いが開発計画要請という形で出てきた。

この計画の具体的概要は「、久宇良集落北東側の133ヘクタールで計画され、県道を挟んで山側に18ホールのゴルフ場、海側にリゾートホテル棟(10階建て202室)、リゾートマンション3棟(8階建て計484室)、ショッピング棟4棟、コテージ4棟などの整備が計画されている。」(八重山毎日新聞より)となっており、計画自体としては決して小さいものではない。この計画は、「2002年5月に都計法に基づく県の開発許可を取得しており、当初、農地法関連の手続きを経て、着工し、04年供用開始が予定されていた。

だが、企業側が資金調達ができずに倒産。また、農地法関連手続きがクリアできなかった」(八重山毎日新聞より)そのため計画は事実上凍結されたままになっていた。そこに北部地区の公民館と企業側の合意が形成され再度日の目をみることとなった。

この計画は住民の願いである。

行政

北部地域の住民はこの計画に対し地元活性化の重要な起爆剤になればと考えている。そして、行政もまたこの計画に対し同様な考えを示している。

石垣市は計画があがった当初、各法律面での協力や平成15年に決議された石垣市国土利用計画では「ゴルフ場、ホテルを伴うレクリエーション施設として合計314ヘクタールを開発を進める地域として明示をし、支援策を講じて」きた。

石垣市長はこの要請書に対し、「来年、空港も着工する。(北部地域は)従来の農業だけでは厳しい。農村と共存共生するリゾート開発を皆と力を合わせ、取り組みたい。石垣市にはゴルフ場があと2つは必要」(八重山毎日新聞)とコメントした。事実上のリゾート計画推進発言である。石垣市は経済活性化を図るために大型の開発をとおして経済効果を高める必要があると判断したのである。

行政側も一定の開発行為をすることによって経済的発展を遂げることは重要であるとの認識をもっている。

まとめ

北部地域のアクターの動きについてまとめる

- 地元住民→住民の合意として開発推進

- 行政→開発推進

この北部地域のケースは、一つ目のケースの米原地区の場合とはことなり、反対派が存在していない。

このケースでは、住民が開発を経済活性化、地域活性化の原動力になりえると考え、開発を要請した。また、石垣市もそれは活性化に

必要なものであるとし、開発計画に支援していく見解をしめした。

さきほどの米原地区のケースと同様に地域住民の開発をもとめている声を聞くことができる。

住民・行政ともに開発に対しては経済活性化のために必要なものだとかんがえていると理解できる。

今回の計画も米原地区と同様に大きな開発計画である。その開発による影響は北部地区のみにとどまらず島全体に波及するだろう。

また、観光の形やスタイルを含めた上で石垣島の観光業に大きな影響を与えてしまうことも考えられる。それは、必ずしも良い影響ばかりとは限らない。

この問題は島全体の問題であり、北部住民と企業、行政だけが考える問題ではない。

3、野底地区

そして三番目の事例として野底地域について考えてみる。

野底地区概要

| 人口129人。自然景観の優れる地域。野底マーペーという山が有名。 個人的な見解かもしれないが、あまり観光地として有名ではない。 |

野底地区における主なアクター

| 行政・企業 |

野底地区における開発計画

| ゴルフ場付複合型レジャー施設 |

三番目に野底地区での開発計画について検討してみる。

企業

野底地区においての開発計画は初め、本土大手リース会社の関連会社が計画した開発である。野底地区の約100ヘクタールで計画されている。この計画は具体的には、「野底地区を走る県道石垣港伊原間線(79号)を挟むかっこうで、海側と山側にわたって計画されている。市議会は98年3月、野底地区の5公民館が同リゾートの早期実現を求めて行った請願書を全会一致で採択している。これに先立ち、海側の計画地約31万平方メートルは、95年3月末に県の開発許可が下りている。」 といった経緯がある。 しかし、計画地内に文化的に重要な御嶽が存在するなど、諸理由により計画は実質とまったままになっていた。一時期、頓挫していた計画が再度盛り上がったのは石垣新空港建設にともなった、石垣島唯一のゴルフ場の閉鎖によってである。 現存するゴルフ場が新石垣空港建設予定地に組み込まれたため、経営が続行できなくなったのである。 そこで、石垣市がゴルフ場建設に意欲を示し、再度計画が盛り上がった。

また、2002年から環境アセスの手続きも行ったが、「不十分な個所がある」という知事意見を受ける。 現在、建設に向け準備。行動しているところである。

行政

この地区での開発計画での行政側のもっとも大きな建設理由はゴルフ場である。行政は「総合計画、基本構想、基本計画において、広くアジア太平洋の国際交流拠点として国際的水準の観光リゾート地を目指」しているわけで、その達成のためには「ゴルフ場は必要不可欠なアメニティー施設」と位置づけている。 また、石垣市はこれまで、ゴルフ場税として年間2000万円超の税収があり、それがなくなるのを避けたい。また、観光客のゴルフ人口の増加がみられゴルフ場がなくなることは観光客に対してマイナスのイメージを与えると危惧している。 それが、「ゴルフ場が少なくともあと二つ必要」な理由であり、石垣市の行政・議会ともにゴルフ場建設にむけて進んでいく意思を示している。

また、この計画のゴルフ場計画を後押しするために国土利用計画での土地のゾーンニングや「石垣島における新ゴルフ場建設の早期実現に関する要請決議」をとり行っている。 国土利用計画においては、野底地区を「スポーツ・レクリエーション等活用整備区域」に指定し、その地域での開発進行のための土地として予め準備がされていた。先に紹介した、北部地域もまた同様である。 また、「石垣島における新ゴルフ場建設の早期実現に関する要請決議」では、「沖縄総合事務局長、沖縄県知事、沖縄県議会議長、地元選出県議会議員」にむけて出され、現在開発計画に歯止めをかけている法令の見直しを呼びかけた。

まとめ

野底地区についてまとめる。- 企業→開発推進

- 行政→開発推進

他の地域と比較して一番行政が力を入れているケースのようだ。

理由はわからないが、ゴルフを観光業において重要なものと位置付けている。

しかし、この計画は法令の関係により、再度暗礁に乗り上げた。行政また企業の努力もむなしく、県からいい返事をもらうことができなっかった。

この法令とは「石垣市農業振興地域整備計画」によって県の定める「農業振興地域」指定のことである。この計画で県が農業の振興において重要だとし、指定された地域では農業以外の営みはできくなる。

その指定の除外をもとめて市は動いていたが、5年に一度の見直しの年である昨年、除外が認められることは無かった。

計画自体は進まなかったにせよ、いづれにしても石垣市のスタンスと企業のスタンスは見て取れた。

企業は石垣市の新空港開港に向けた更なるブームに期待した開発を、石垣市は税収の確保と第三次総合計画に定めた広く「アジア太平洋の国際交流拠点として国際的水準の観光リゾート地」の目標を達成するためにその両者の利害が一致をみせその計画を進ませようとしていた。

4、伊原間地区

伊原間地区概要

| 大きい集落ではないが、中学校もあり北部の地域と比較すると大きな地域である |

伊原間地区における主なアクター

| 地元住民・企業 |

伊原間地区における開発計画

| 住民と企業による計画妥結 |

先にことわっておきたいと思う。

ここでは、資料が不十分であり、ボリュームとして物足りないものとなったがケースとして挙げておきたかったので書かせていただきたい。

地元住民・企業

この地域に計画されている開発計画は伊原間地区の公民館で議論された。当初計画は4階建ての建築物を中心に構成されるという話であった。しかし、4階建てでは、同地域にあって、観光スポットとしても有名な「玉取り展望台」から海を臨む眺望に建造物が入るとして建設計画に住民は反対の意思を表明していた。

だが、その後企業側が地元住民の要望を受け入れる形で4階建から3階建への計画変更にいたった。 それを受け、地元住民もこの計画に賛同した。

その後、同計画によって予定されているホテルでの地場の特産品などを積極的に活用していくという議論にまで発展。 地域住民と計画企業が納得の行く形で計画が進行しようとしている。

まとめ

この計画も上記の3つの計画同様に開発の促進をしていく方向で話は進んで行っている。 しかし、三つの計画は違う。 それはほかの地域において計画に賛同するアクターからは具体的に計画に対する申し入れは無く、計画が完成すればその恩恵にあやかろうという姿勢を感じる。伊原間の住民は公民館において議論を行い、計画に対して要望をつけ自分たちの望む結論を作った。もちろん計画自体がそこまで大型のものとはいえないこともあるが、結果としては住民が計画の内部にまで入り込み、自らの地域について考えているという意味において良い方向につながったと考えている。☆彡

石垣島の向かう方向

以上、米原地区、北部地区、野底地区、伊原間地区の4つのケースを検討した。石垣市において観光開発は進もうとしている。もしくは、島民の総意は開発に賛成なのではないかと感じた。それぞれのケースに登場したアクターをアクターごとに検討してみたい。まず島民について考えたいと思う。石垣島の島民は開発の方を向いていると言える。北部地域での決定。米原地域での賛成派住民の動きを見るとその結果は得られるであろう。石垣市の経済活性化においてリゾート開発計画の実行は重要である判断している。

次に行政もまた開発の方向を向いていると考えられる。米原地区では明確なスタンスは示さず、事態を黙認しているようなかたちであったが、北部地域と野底地域での動きをみるとその考えは明らかである。もちろん、景観条例の導入を検討し乱開発を避けるというスタンスは表明してはいるが、それがリゾート開発をやめるものではない。

次に企業を見てみたい。企業の旺盛な開発意欲を感じた。今回取り上げたケースはリゾートホテルの開発についてだがそれ以外にも小型の開発などもかなり目立ってきている。それは、観光客のみをターゲットとせず移住者などへの住環境の提供などもある。石垣島は企業にも注目されている。

次に、反対派住民である。いまのところ反対派住民以外のアクターはすべて開発に向かっていると結論づけた。反対派住民は本土出身者を中心として組織され活動が展開されている。

以上のことを考えると反対派は存在するものの、石垣島は全体として開発の方向を向いていることになる。

経済の振興という目標を達成させ市民の経済的な水準の向上を図りたい行政・自らの生活を楽にし若者の流出を避けたいと考える住民・石垣島ブームと新石垣空港着工をビジネスチャンスと捉えている企業その三者の意見があいまって、いま石垣島は開発の方向へと進んでいっている。これから、経済のために開発が行われてしまうかもしれない。

しかし、開発計画に反対する住民、企業と計画を議論しうまく妥結した地域があるのも事実である。伊原間地区の場合では企業と地域住民の間で合意が得られた。米原地区の場合でも反対派住民と賛成派住民の意見をまとめたうえで企業と向かえば伊原間のような結果が得られたかもしれない。

アクターを分析していく中で、移住してきた人々と元々石垣島に生活してきた人々の間で大きく意見の相違があるように感じた。 石垣島の人々は経済振興に重きを置き、移住してきた人々は環境に重きを置いているように感じる。そういった意見の相違はこの研究では細かく考えることはできないが、アクター分析などの事実からそのことは言えるであろう。

これから先の石垣島はますます移住をしてくる人々が増加していくと考えられる。そして、移住者も石垣市の市民になるわけだからそういった人々と意見の合意を図ることは重要なことだと考えられる。

4. 持続可能な観光と地域発展

以上前項まではアクターや石垣市のデータについてまとめた。

この章では、政策提言の前に政策を提言するうえでの概念を紹介してみたいと思う。

| 概念:外来型観光と内発的観光 |

この概念は観光によって地域の発展を図ろうとするときに起こる観光の開発のあり方を分類したものである。 また、著書、「持続可能な観光と地域発展へのアプローチ」からその概念をお借りしたことをここに明記する。 図、地域発展メカニズム〜「持続可能な観光と地域発展へのアプローチ」P20より

地域が観光によって持続的に発展していくためには、地域の環境などの「資源セクター」、観光産業などの「観光魅力創出・誘客セクター」、地域の経済など「効果発生・分配セクター」の3セクターの機能が維持されることが重要であるとしている。

またその三つのセクターを維持するために自立的な「コントロールシステム」を持つことが必要であるとしている。

外来型観光

外来型観光とは、先ほど説明した「地域発展メカニズム」のコントロールシステムを「外来資本の誘致企業に委ねてしまうのが特徴」で、「大規模な開発を早期に実現し、大きな経済効果をあげようとする場合に、こうした方法がとられてきた。」また、「地域社会に責任意識」の薄い「外来資本」に観光を任せた結果「環境」の「大規模な占有」や「地元産業との産業連関を形成せず」「経済的利益を域外に漏出させる」など「地域発展の阻害をもたら」すという過去の観光が失敗した主たる原因である。内発的観光

また、内発的観光とは、そのようなメカニズムを「特定の企業に従属的に依存するのではなく、あくまで地域の自律的取り組みによって」コントロールしていこうとする考え方である。先の「外来型観光」とは、対の概念になる。ここで重要なのはあくまでも自律的に「地域発展のメカニズム」をコントロールしていくということである。

内発的発展によるメカニズムの特徴として5つの特徴が挙げられている。

1、地域の自発的な取り組み

2、環境の保全

3、地域の個性・魅力の向上

4、「有機的産業連関」を通して、地場産業の振興・雇用機会の創出

5、行政を中心としながらも住民参加による取り組み

外来資本の形成する大型の開発にすべてを委ねるのではなく、地域の手で作っていくことである。また一切、外来資本を拒絶するということではない。そういった企業をうまくコントロールしながら地域の発展のために利用し、観光地として発展していくということである。

以上、「内発的発展」という概念を導入した。この概念を使って、石垣島が自律的に観光地として発展していくためには、どうすればよいか次章で検討してみたいと思う。

5. 政策提言〜石垣島の未来

この章で石垣島が発展していくために何が必要なのか考えていきたい。

まず、提言の前に今研究で得た石垣島の実情について再度まとめてみたいと思う。

第二章では石垣島の観光における現状について検討した。そのなかで、観光客が石垣島にもとめているもの、観光が石垣市の経済に与えている影響について書いた。観光客は石垣島の海や空などの自然環境と文化のある島の雰囲気を求めていることが理解できた。そのために、石垣島の雰囲気を大切にした観光地作りが重要になることを示した。また、観光の石垣市に与える経済的な影響については労働力人口の第一次産業から第三次産業への移動がみてとれ、さらに観光業を中心とした産業が近年成長していることを示した。石垣市経済自体も観光化が進み、第一次産業が衰退を見せている。観光業によりかかるような経済構造が構築されようとしている。経済がひとつの産業に頼り過ぎることで観光ブームが過ぎ去ってしまった後の石垣島への不安は大きくなっていく。

また、第三章では米原、北部、野底、伊原間の観光リゾート開発計画を抱える地域のアクターの動きを分析することで、今石垣島が向かおうとしている方向を示そうとした。石垣島は反対派も存在するが総体として観光開発路線をとっていることがわかった。

この獲得した事実を基にして、第四章で導入した概念を用いて政策提言をしたいと思う。

まず、石垣市の観光のあり方について考えてみたいと思う。石垣市は観光開発を推進する路線をとっている。アクター分析の中で紹介したとおりゴルフ場の建設に力を入れるとともに北部振興のために開発に力を入れている。そのスタンスは「外来型観光」と呼べる。

もちろんすべて従属的なっているとは言えないが、米原のケースでは大阪の資本、野底地区でのケースも本土資本の関連会社であるし、北部地域の場合は会社名の冠に「八重山」という言葉がつくが必ずしも域内の資本かどうかはわからない。また、これらの開発計画はどれも大型の開発計画と呼ぶことができ、「大規模な環境の占有」をゆるし、観光収入の域外への流出を招く恐れがある。

また、第二章で述べたように石垣市の産業は観光産業への傾斜が進み第三次産業が肥大化してきている。石垣市の産業基盤は必ずしも強いとは言えず第一次産業、第二次産業が衰退し、廃れていく危険性がある。

また、観光産業の増大が目立つ一方で、税収の減少や島民の経済状況の実感が得られないということもある。必ずしも経済状況が良くなったとは言い切れない部分がある。先ほどの概念で紹介した「観光収入の域外流出」が主たる要因と考えられる。

また、石垣市は第三次総合計画など観光等にまつわる計画を作ってはいるが、大型の開発頼みに感じられる。果たして自律的な観光に対する「コントロール機能」が働いているかは疑問である。一定の観光と開発を支える指針作りが必ずしもうまくいっていないといえる。

また、石垣市民も観光に対し依存、もしくは信じすぎているように感じる。もちろん、経済状況が良くならない中、大型の開発によって経済振興を図る気持ちはわかるが、われわれは大型開発の失敗をこれまでバブルの遺産として見てきたはずである。石垣市全体としてそういった開発に対する信仰が人々の中にあるように思う。

そういった状況から脱っし石垣市を自律した観光地として、また持続的に発展し、「内発的発展」を遂げていくためにはどうすればよいのだろうか。

そのためには、自律ある「コントロール機能」をつくること、産業を育成し、石垣市の経済状況を良くしていくことが重要になる。

今、石垣市は行政、市民ともに観光開発、観光業を信じすぎている現状が見受けられる。そこからの脱却を図り、外来資本への依存からの脱却を図らなくてはならない。そして域内で経済をまわしていかなくてはならない。

自律ある「コントロール機能」は島全体を自らの手によってチェックし守っていくことである。大型の開発から脱し、観光客の求める観光地づくりを自らの手で作り上げていく必要があるだろう。

自然環境はただの自然ではなく観光の資源となりうる。開発を秩序無く進めていけば、いつかは自然がなくなり、いつか観光客が減り、今以上に経済は、廃れていくということもかんがえうる。ここまで、環境と観光が密接に繋がりあっているので開発と観光の指針はセットで作り上げていく方がよいであろう。

また自律ある「コントロール機能」を作り上げていく際、本土からの移住者の意見に耳を傾ける必要があるであろう。彼らは、そういった観光の失敗や環境破壊を目の当たりにし、石垣島の残された環境に魅せられて石垣島に移り住んできた。だから大型の開発は許せないはずである。彼らの見てきたものは、我々の知りえないものである可能性が高い。

産業については、現在第三次産業への傾斜と移住者の活躍が見られる。しかし、産業に関しては我々の手で作り上げていく必要があるだろう。われわれの願いは経済的な発展である。これまでずっと待ってきた。しかし、大型のホテルができても、大型のショッピングセンターができても我々の経済状況は一向に良くならない。であれば、自分たちの手で作っていくしかないだろう。できる限り、政策面でのバックアップをはかり、観光産業を主軸とした部分で新規の創業を図ること、そして横のつながりを広げ、経済を島内で循環させ島外に流出させないようにすることが、大切であろう。もちろん、島民が全員創業できるわけではない。リスクもある。だが、島内企業が島内の雇用状況を改善し、島内企業が産業を発達させていくことで島内経済の活性化を図ることが可能になってくると思う。

その中で、観光産業に付随する部分から産業の体力を養って行くことが重要になってくる。観光産業のブームが去らないとは限らない。何があっても大丈夫なようにしておく必要があるだろう。我々は明日もあさっても十年後も百年後もこの島に生きていかなければならない。

少しでも今の状況をよりよいものにし、明日何があっても生きていけるように、島を作っていかなくてはならない。

我々は石垣島で生まれ、石垣島で育った。いつも海があり、太陽があり、空があり、木々が生い茂っていた。人はいつも失ってから気づくことが多い。島を離れ、東京にきて今まで当たり前のものがなくなってしまうと恋しくてしかたない。

本当にすべてがなくなってしまう前に、いま我々は少しずつ何かを変えていかなくてはいけない。

・石垣市・(財)地方自治研究機構『亜熱帯島しょ地域における観光振興のあり方に関する研究』石垣市(平成17年)

・森本正夫監修『持続可能な観光と地域発展へのアプローチ』泉文堂(1999年)

・松島泰勝著『沖縄島嶼経済史 〜一二世紀から現在まで 』 藤原書店(2002年)

・松島泰勝著『琉球の「自治」 』 藤原書店(2006年)

・石垣市『統計いしがき』石垣市(平成2年)

・石垣市『統計いしがき』石垣市(平成3年)

・石垣市『国土利用計画』石垣市(平成15年)

・セーブ米原ホームページ・・・http://www.save-yonehara.org/

・中日新聞ホームページ・・・http://www.chunichi.co.jp/

・八重山毎日新聞ホームページ・・・http://www.y-mainichi.co.jp/