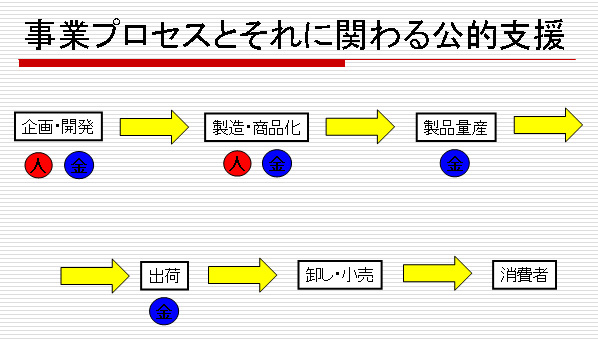

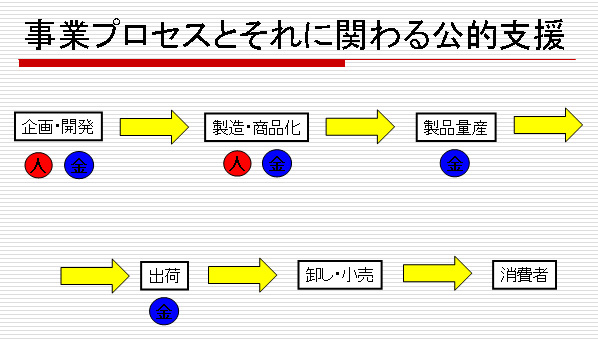

�ȏ�̂悤�ɁA���Z�ʂ���ѐl�ޖʂł̎x���A�v���[�`�����邪�A���ۂ̊�Ƃł̎��ƃv���Z�X�ɂ����Ă͋��Z�ʂł̎x���������]�܂��B�Ȃ��Ȃ�Ύ��Ɗ������s����ŁA�������K�v�ȃv���Z�X�̕����������߂ł���B

�����J��̕s����₤���߂ɁA��Ƃ͓����������̂��郁�C���o���N����Z�����Ă��邪�A���Z�@�ւ������܂Łu��Ƃ̈�v�ł���A�Y�Ƃ����Ȃ���Ί�ƂƋ��Z�@�ւ����|��ɂȂ��Ă��܂��B�����Ŏ����̎Y�Ƃ����`���̂��鍑�⎩���̂ɂ��x�������邪�A�ŋ��̓����g�ɂ͌��E������A�]���̂悤�ɂ������Ƃ���T�������ł͊�Ƃ̒n�͂��炽�Ȃ��B�����Ō��I�x������ɂ́A�@������I�@�ւɂ���đ�������邱�ƂŖ��Ԃ̋��͂₷�����u�����ɂ��x�����v���\�z����Ƃ������������߂���Ƃ����̂����̍l���ł���B

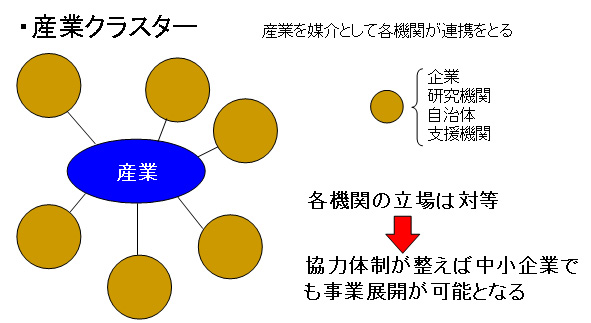

�y�Y�ƃN���X�^�[�ɂ�钆����Ƃ̊������z

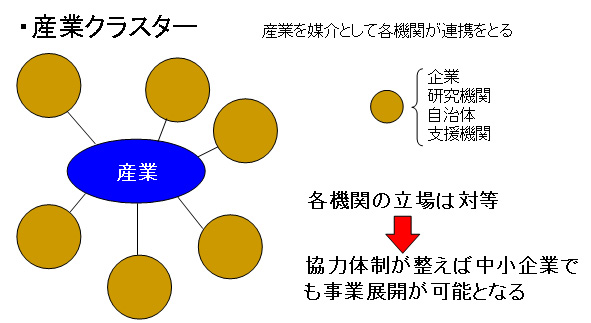

���{�̒�����Ƃ̒n�͂���Ă邽�߂ɂ́A���ƈˑ��ł��鋌���̐����^�Y�Ƒg�D�\������E�p���Ǝ��̋��݂�g�ɂ��A�������Ď��Ƃ��s����悤�ɂ��Ă����K�v��������B���̂��߂̘g�g�ݍ��̈�Ɂu�Y�ƃN���X�^�[�v���������A���{���Y�ƃN���X�^�[�\�z�ɂ��n��Y�Ƃ̊�������ڎw�������ł��o���Ă���B

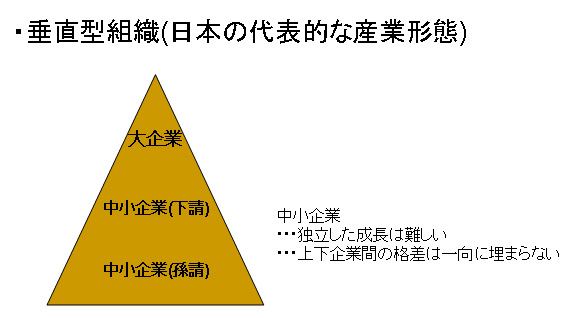

�Y�ƃN���X�^�[�Ƃ́A�u���蕪��ɂ�����֘A��ƁA��含�̍��������ƎҁA�T�[�r�X�ҁA�֘A�ƊE�ɑ������ƁA�֘A�@�ցi��w�A�K�i�c�́A�ƊE�c�̂Ȃǁj���n���I�ɏW�����A�����������ɋ��͂��Ă����ԁv���w���B�܂���{�����̐����^�Y�Ƒg�D�i�s���~�b�h�^�j�̏�Ӊ��B�����Ƃ͈Ⴂ�A�e�@�ւ���̎Y�Ƃ𒆐S�ɘA�g���Ƃ�Y�Ƒg�D�̌`�ł���B�܂�A�g���͂���������A������Ƃ��Ǝ��Ɏ��Ƃ�W�J���鎖���\�ƂȂ�B

�y�Y�ƃN���X�^�[�̊C�O����ƁA���̕ϑJ�z

���v���[�g�i�C�^���A�A�g�X�J�[�i�n��j

�C�^���A�ɔ��B�����ѐD���Y�Ƃ̏W�ϒn�ł���A�`���H�|�̍H�[���W�ς���������Ɨ����āA���Y�Ƌ��_�ƂȂ����̂����藧���ł���B���̏W�ϒn�������̐��Y����ł���ɂƂǂ܂炸�A���E�̔��E�C���L���x�[�^�Ƃ������@�\�����L���A��Ƃ̃C�m�x�[�V�����𑣂��Ă������߁A�C�^���A�̎Y�Ɛ����ɑ傫�Ȗ������ʂ������B����́A��ʂɏW�ς̊O�ɂ�����(�����[�J�[�A���ЁA�≮�A�A�p������)�����E�̔��̃C�j�V�A�`�u�������Ă�����{�̐����^�Y�ƍ\���Ƃ͈قȂ���̂ł���A���ł��W�ς����S�͂�����������v���ƂȂ��Ă���B

���V���R���o���[�i�A�����J�A�J���t�H���j�A�B�j

�X�^���t�H�[�h��w�𒆐S�Ƃ�������w�����҂��������̒n���Ƀx���`���[�i�o���A�₪�ăx���`���[�⌤�����Ԃ̌����J���Ԃ����B���A�n�C�e�N�Y�Ƃ̈�勒�_�܂Ő��������Ⴊ�V���R���o���[�ł���B��w�̑n�ݎ҂��L��ȑ�w���L�n���ԃx���`���[�Ƀ��[�X����Ƃ����`�ő����̌�����Ƃ��Ăэ��݁A��w�Ɗ�Ƃ̊Ԃ̋��͑̐����\�z����Ă������w�i������B����������^�Y�Ƒg�D�Ƃ͈Ⴂ�A�Y�Ƃ𒆐S�Ɋ�Ƃƌ����@�ւ��A�g���Ƃ��Ă���B

�����̎Y�ƃN���X�^�[����������w�i�ɂ͗��j�ƕ����̉e�����傫���ւ���Ă���A�꒩��[�ɐ��藧�����킯�ł͂Ȃ������f����B���̂悤�ȓ`���I�Y�ƃN���X�^�[�́u�Ɨ��^�Y�ƃN���X�^�[�v�ƌĂ�Ă���A���̍��̎Y�Ɛ����⋣���͔��W�ɑ傢�ɍv�����Ă����B

���������̓Ɨ��^�Y�ƃN���X�^�[���A�Y�Ƃ̃O���[�o�������i�s���邱�ƂŃC�m�x�[�V������]�V�Ȃ�����Ă���ɂ���B���Ƀ��[�e�N����͘J���͂̈����C���h�⒆���̖��i���߂��܂����A�ݔ�����������łȂ�����ɂ����Ă͎Y�ƃN���X�^�[�̈ێ�������B

�����Łu���ۋ����헪��Ǝ��ɍs���Ă������Ɓv�ƁA�u�Ǝ��̋Z�p�͂����Y�ƃN���X�^�[�v�����͂��A�V���ȎY�ƌ`�Ԃ��\�z����Ƃ�������������B�i��Ƃ���OEM�����Ă͂܂�B�j����ɂ͐V�����Z�p���~�������ƂƁA�V���Ȕ̘H���~����������Ƃ̗��Q����v����Ƃ����w�i������B�����Ă��̂悤�ȃN���X�^�[�̌`���������A���{�����j�Ƃ��đł��o���Ă���V���Ȓ�����Ǝx������ɂ��������Ă���B

�y���{�̎Y�ƃN���X�^�[�`���̎��H����z

���{�ɂ����Ă����ۋ����͂̂���Y�ƃN���X�^�[���\�z���邽�߂ɁA2001�N�Ɍo�ώY�ƏȂɂ���āu�n��Đ��Y�ƏW�όv��v�i�Y�ƃN���X�^�[�n�o�v��j�����\����A2002�N�ɂ͕����Ȋw�Ȃ��u�n��m�M�Z�p�n�o���Ɓv�i�m�I�N���X�^�[�\�z�v��j�\�����B�Y�Ɩʂƌ����ʂ̌��т������͂��鐭���ł��o���A���݁A���{�S���̌o�ώY�Ƌǂ̎哱�ɂ��u�Y�ƃN���X�^�[�v��17�v���W�F�N�g�v�����s����Ă���B

���̌v��́A2001�N����2005�N�܂ł������i�K������p���i�K�ւ̈ڍs���i��T�i�K�j�Ƃ��A2006�N����2010�N�܂ł����p���Ɍ����Ă̎��Ɖ��i��U�i�K�j�Ƃ��Ă���A�ɂ₩�ɂł��邪�����ɐi�s���Ă���B

�����F�֓��o�ώY�Ƌǁu�Y�ƃN���X�^�[�v��̊T�v�v

�y���݊������Ă��钆����ƂɌ������x������z

�Y�ƃN���X�^�[17�v���W�F�N�g�́A�n�悲�ƂɐV���ȎY�ƏW�ρi�N���X�^�[�j�`�Ԃ��\�z����A����Ζ����Ɍ����Ă̓����I����ł���B��������A�n��ɍ��܂ő��݂��Ă��Ȃ������V���ȎY�Ƃ��萶����\�������邪�A�v����Ԃ�10�N�ƒ����Ԃł��邽�߁A���݂���Ɗ������s���A�ꋫ�ɚb���ł��钆����Ƃɑ��ėL���ł���Ƃ͍l���ɂ����B�ł͌��ꋫ�ɂ��钆����Ƃ��x�����邽�߂̐���Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��邩�B���͂��̎x������ɂ��Y�ƃN���X�^�[�̎�@����������Ă���B

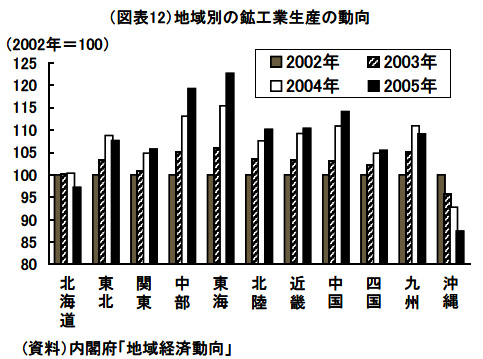

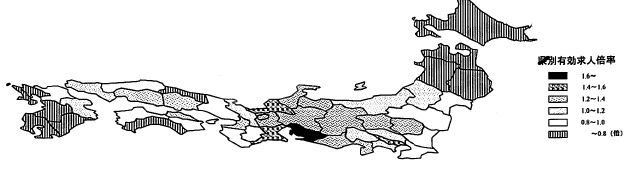

���̑�4�͂ł́A����܂������{�̌��݂̌��I�x���ɂ��ďЉ�A�l�@����B

����S��

���݂̌��I�x������A�y�т��̉ۑ�

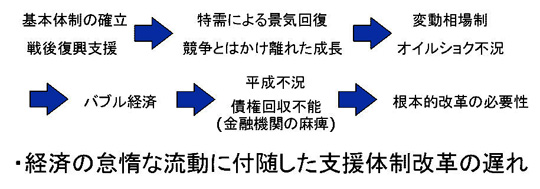

�y���{�̍ŋ߂̒�����Ǝx������z

�ߔN�̌��I�x���̕������́A�]���̌��I���Ƃ�T���ɂ��u�w���^�x���v�ł͂Ȃ��A������Ƃ����Ɖ����������Ă���Č���R�����Ďx�����邩�ǂ��������肷��u�����^�x���v�ł���B���݂̒�����Ǝx���̒��S�I�������ʂ����Ă��鐭��ɂ��ďЉ��B

(�P)������ƌo�c�v�V�x���@�i�����P�P�N�R�������A�V���{�s�j

������Ƃ��o�ϊ��̕ω��ɑ������čs���A�����w�͂���{�Ƃ����o�c�v�V���x�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ��A��̓I�ɂ́A�u�V���Ȏ��g�݁v���o�c�v�V�v��Ƃ��Đ\�����A�m���ɂ�鏳�F����Ɗe�W�x���@�ւ���̎x��������B����ꂽ�⏕�g�𑈂킹�邱�ƂŊ�Ƃ̒n�͐����x����}��Ƃ������̂ŁA�]���̎x�����j�ł������w���^�ł͂Ȃ��A�����^�̎x���̐��i�������B�C�m�x�[�V�����𐄐i���Ǝ��������Ƃ��Ƃ��钆����Ƃ���B

�Ƃ��낪�x�����e���Z�p�J���ɕ��Ă��鐫�i�������A���s�ꉻ�ɒ�������x���A���Ɏs�꒲���A���Ɛ��]���A�̘H�J�ɂ�����\�t�g�ʂł̎x�������߂鐺�����������B���̈ӌ��f�����邽�߁A�����̎x���@�������A���݂��u������Ƃ̐V���Ȏ��Ɗ����̑��i�Ɋւ���@���i������ƐV���Ɗ������i�@�j�v���{�s����Ă���B

(�Q)�ٕ���A�g�V���ƕ���J��⏕��

������Ƃ����Ƃ̕�����قɂ��鎖�Ǝҁi������ƁA���ƁA�l�A�g���A�����@�ցA�m�o�n���j�ƗL�@�I�ɘA�g���A���̌o�c�����i�Z�p�A�}�[�P�e�B���O�A���i�����j��L���ɑg�ݍ��킹�āA�V���Ɗ������s�����Ƃɂ��A�V�s��n�o�A���i�E�T�[�r�X�̍��t�����l����ڎw�����g�݂��x�����邱�Ƃ�ړI �Ƃ���B������Ƃ����S�ƂȂ��āA�Ǝ��̃N���X�^�[�`�����s�����Ƃ𑣂��Ƃ������̂ŁA�����^�x���̐��i���ɂ߂ċ����B

�����̎x����\������ۂɂ́A���l�ڕW���܂߂���̓I�ȃr�W�l�X�v�������쐬����K�v������B�܂�u���Ɖ��̑������v���������邽�߂̎x������ł���A�A�C�f�A�������Ă��S�ۂ�M�p�̕s�\�����ɂ�鎑���̖͂��Ŏ��Ɖ��������ł��Ȃ��ł��钆����Ƃ��菕�����邱�Ƃ��\�ƂȂ�B

�y���i�K�̎x������̐����ƌ��ʁz

��R�͂���ё�S�͖`���ɂ����ċ������A�ߔN�̓��{�Ŏn�܂����V����������Ǝx������́A�u�������v�Ɓu�������v�̂Q�̎�ނ�����ƌ�����B

�i�P�j�Z�p��Ռ����i�������j

- �Y�ƃN���X�^�[�v��P�V�v���W�F�N�g

- �Y�w���A�g�@��w���x���`���[�x���Ȃ�

�i�Q�j���Ɖ��i�������j

- �ٕ���A�g�V���ƕ���J��⏕��

- �x���`���[�L���s�^���ɂ�钼�ڗZ���x���Ȃ�

�V���ȎY�Ɗ�Ղ���邽�߂̎x������Ƃ���(�P)���A���s�̒�����Ƃ��x������{��Ƃ���(�Q)�̎x�������݂��Ă���B�Ƃ��낪(�P)�̎x����͊J����Ղ̍��肩����s�Ɉڂ������i�K�̏�Ԃł���̂��قƂ�ǂŁA�n��ɐV���ȎY�Ƃ����t�����ʂ������͓̂�����̂��Ƃł���B���ɁA(�Q)�̎x����͒�����Ƒ����r�W�l�X�v��������F������A�����Ɏ��Ɖ��x�����Ȃ���邽�߁A���݂̎x������̒��j��S���Ă���B

�y�Y�Ɗ����̖��Áz

������Ǝ����^�̎x�������t���Ă������Ƃɂ���āA�n����ɂāA������Ƃ��Ǝ��ɐ�啪��ɓ����������ƊW���\�z����W�ύ\�����e�n�Ɍ����Ă���悤�ɂȂ����B�W�ϓ��̒�����Ƃ⋦�͋Ǝ҂����݂Ɋ֘A�����l�b�g���[�N�ɂ��ˑ��W���\�z�����悤�ɂȂ�A�V���Ɂu���m�Â���v�̊�Ղ��`�����邱�Ƃœ��{�̐����Ƃ̋����͂�S���悤�ɂȂ��Ă���ƍl������B

�Ƃ��낪��ƏW�ςɂ��Y�n�`���̐��i����A�V���Ȗ�肪��������ƂȂ��Ă���B��3�͂ɂ����āA�C�O�̎Y�ƏW�ϒn�`���͂��̎Y�Ƃ��\�z�����n�搫�E���j���̉e�����������Ƃ��q�ׂ��B�Y�n�W�ς͓���̒n��ɓ���Ǝ�ɑ������Ƃ��W�����n���A���̒n����̌��ޗ��E�J���́E�Z�p�͓��̌o�c�����̏�ɐ��藧�B�����ĉE�����𑱂��Ă���n��Ƃ����łȂ��n��̖��Â��Ă���v�f�ɂ��Ȃ��Ă���̂ł���B

���{�̎Y�Ƃ��X���ɂ��邪�A���̂悤�ȉX���́u����̑��Ƃ̉�����ƌQ���`������Ă����n��v�ɂ����Ėڗ����Ă���Ƃ�����ԂɂȂ��Ă��Ă���B���������Ɠ����s��L�c�s�̂悤�Ȍ��ݑ听�������߂Ă�������Ƃ̌o�ϒn��ł���B�����̒n��̒�����Ƃ́A��������̋Z�p��l�b�g���[�N�Ԃ��������ăC�m�x�[�V������}�邱�Ƃɐ������Ă���B

�Ƃ��낪�A�S�Ă̊�Ə鉺���^���X���ɂ��邩�ƌ����ƁA�����ł͂Ȃ��B���Ƃ̓P�ނƋ��ɏ鉺���\�������Ă��܂��A�Y�Ƃ̋����N���Ă��܂����n��ɂ����Ă͐V������ƏW�ύ\��������ɂ����Ȃ��Ă���B�܂��c���Ă��钆����Ƃ��C�m�x�[�V������}�낤�Ƃ��Ă��A������x���鉺������̃l�b�g���[�N�Ԃ������Ȃ��Ă��邽�߂ł���B

�܂�u�Y�Ƃ̂���Ƃ���ɎY�Ƃ͏W�܂邪�A�����Ƃ���ɂ͏W�܂�Ȃ��v�Ƃ�����ԂɂȂ��Ă���A�Y�Ƃ̒n��Ԋi�����g�債�Ă���X���ɂ���B���̒n��i���́A�n��̎Y�Ə�Ԃ�m��w�W�ƂȂ�n��ٗp��ԂƁA�����Ƃ̒��S�ƂȂ�z�H�Ƃ̒n��X�����Ƃ炵���킹�鎖�ł��m�F�ł���B

�����ʗL�����l�{�����z�}��

������ƒ��u����19�N�x������Ƒ�֘A�\�Z�Ă̊T�v�����v���

����̎x������́A���̂悤�Ȓn��i���̊g�������ɉ��������A���ꂪ�₪�Čo�ώЉ�S�̘̂c�݂̌����ƂȂ�����͂��ł���ƌ�����B

����T��

������

������Ǝ�����ڎw���u�������v�̂���x���́A�m���ɒ�����Ƃ̃C�m�x�[�V�����𑣐i���A�Z�p�v�V��̘H�����ȂǂɈ��̌��ʂ������炵�A�i���Ɍq�����Ă���ƌ�����B�������r�W�l�X�v���������炩���ߋ��߂�Ƃ���������A���Y���痬�ʂɂ�����܂őS�Ă̋Ɩ��v�f���������Ƃ����������K�v�ł���B�܂�o�ς����ނ��A�v�f�Ɉ���������Ȃ��ꍇ�͎x�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B����������Ƃ��u�������肽���v�Ƃ����v�悪�����Ă��A�������Ȃ��܂I����Ă��܂��ꍇ������̂ł���B�������̂܂ܒn��Ԋi�����g�債�Ă�������ɂȂ��Ă��܂��̂Ȃ�A�u�������v�����z���V���ȎY�Ƃ����ڎw���Y�ƃN���X�^�[�v���n��ɍ��t������O�ɊD���ɋA���Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ƃ����뜜���A���͊����Ă���̂ł���B

���̂悤�Ȏ��Ԃ�h�~���邽�߂ɁA���̎x������͌��݂̑n�o����A���U�𑣂����߂̎x�����K�v�ł���Ǝ��͍l����B�܂葫��Ȃ��v�f������A����ߍ��킹��x�����s�����ƂŎ��Ɖ�����������A����Β�����ƊԂ̎��ƃ}�b�`���O�𐄐i���鐭��ł���B

�Q�l�����A����

- ����M�G�w�����̖����͉����x��g���X

- �y�u�c����i�ҁj�w�o�ϔ����œǂސ����{�o�ς̕��݁x�L��t

- �쑺�@�i�w��N�A�����Ă��܂����|�V�܊�Ƒ卑�j�b�|���x�p�쏑�X

- �n�ӍK�j�E���쐳���E�������G�E���R��v�w�Q�P���I������Ƙ_�\���l���Ɖ\����T��x�L��t

- �g�쒼�s�E�n�ӍK�j�i�ҁj�w������Ƃ̌���ƒ�����Ƌ��Z�x�c��`�m��w�o�ʼn�

- ������ƒ��i�ҁj�w������Ɣ���2006�N�Łx

- ������ƒ��i�ҁj�w�o�c�҂̂��߂̐}�Ō��钆����Ɣ����x

- ���t�{�i�ҁj�w����17�N�x�Ōo�ύ��������x

- �o�ώY�Əȃz�[���y�[�W�@http://www.meti.go.jp/

- ������ƒ��z�[���y�[�W�@http://www.chusho.meti.go.jp/

- �Y�w���A�g�W���[�i���@http://sangakukan.jp/journal/index.html

- �Ɨ��s���@�l������Ɗ�Ր����@�\�@http://www.smrj.go.jp/index.html

�����F�����ȁu���Ə���Ɠ��v�����v

�����F�����ȁu���Ə���Ɠ��v�����v