( 上図 ネグロス島のATJの活動における生産者と消費者の結びつきの概念図 《クォータリー[あっと]1号掲載図を一部改変》)

ATC(オルター・トレード社)は地域開発・流通事業体を目的として設立した現地法人。スタッフは現地の採用。ATC、ATJを挟んで生産者と消費者の交流があるという。

● ATJの活動の成功の背景 ●

普段、何気なくニュースを見ていると時折飛び込んでくるアフリカの映像。それは最近よく目にする、著しい発展を遂げていく中国やインドの特集、等とは違う。「飢餓」や「災害」、そして「貧困」。自分が幼いころから、テレビを通して見聞きするアフリカについての情報は常にそのようなものだったと思う。(それ以外のアフリカに対するイメージと言えば、広大なサバンナやジャングル、そしてそこに暮らす多種多様な動物達、といったところで、これら以外の事はなかなか思いつかない、というのが今の自分の正直な感想であり認識だと思う)

そしてNPO、NGOによるアフリカに対する各種の活動や、つい最近に(日本では2005.7.2日に幕張メッセで)行われた「LIVE8」などのイベントを知る度に、「なぜ、アフリカはいつまでも貧しいのか?」という疑問が自分の頭の中に湧き上がり、それと同時に、「どうすれば、アフリカはこれらの現状を脱する事が出来る様になるのか?」ということを強く知りたいと思うようになった。

その後、「フェア・トレード運動」 という活動の存在を知り、自分の疑問を解決する為の有効な答えの一つになり得る、という思いから、この「フェア・トレード運動」について調べてゆくことにした。まずは、(無論、全ての国では無いにしても)なぜアフリカは貧しいのか?という根本的な問題から調べ、続いてこの「フェア・トレード」について分析し、この問題の解決に有効な方法・手段になり得るのか、という事を検証したいと思う。

アフリカ貧困の原因としては様々な理由が挙げられているが、中でも①奴隷貿易・植民地時代の遺産、②冷戦、そして③国際経済システムのあり方の三つを、構造的な原因の主なものとして取り上げ、調べてみることにした。

①奴隷貿易・植民地時代の遺産

15世紀前半、大航海時代が始まった。1492年にコロンブスが西インドと名づけたカリブ海諸島やアメリカ大陸を発見する頃には、新たな土地の発見は領土の拡大と資源・富を母国にもたらすものとしてヨーロッパ各国に認識され、ますます盛んになっていった。一つの例としてはスペイン人は1519年にメキシコ、1532年にペルーを征服し、その地で収奪したり、地元民を鉱山で働かせたりして得た金銀を1521年から1660年の間に、金200トン、銀18000トンを中南米地域から持ち去ったと言われている。

その後、砂糖やたばこ、綿等の亜熱帯の気候による耕作が必要な作物の需要が高まると、カリブ海諸島・メキシコ・ブラジルさらに当時英国の植民地であった北アメリカの南部諸州で大規模プランテーションの発展が進んだが、そこで働く奴隷の必要性も増大した。その結果主にアフリカの西海岸からこれらの土地に奴隷が輸送された。その数は1700年までに130万人、続く一世紀の間にさらに600万人が大西洋を渡ったとされ、1750年の奴隷貿易の最盛時には、毎年6万5千人の奴隷が連れて行かれたとされている。ちなみに1700年当時の世界人口の数を調べてみるとおよそ6億5千万人で、アフリカ全体においても1億人であった(コーリン・クラーク『人口増加と土地利用』)ことからも、アフリカの受けた打撃の大きさが分かる。

ヨーロッパからアフリカ西海岸に向けては、銃や鍋・釜・ナイフ等の道具類・装身具類が輸出され、アフリカ現地の首長により交換された奴隷は大西洋を渡り、英国やスペイン、フランス、オランダのカリブ植民地や、ブラジル、北アメリカ南部諸州のプランテーションに売られていった。最後に砂糖・タバコ・綿等のプランテーション作物がヨーロッパで販売する為に輸送された。この大西洋をはさんだ、ヨーロッパ、アフリカ、中央アメリカ等を結んだ貿易を「三角貿易」と呼び、英国の工業化の大きな基礎となったものであると言われている。しかし一方アフリカでは、働き盛りで健康な若者や女性を大量に失い、現地に流れ込んだ大量の銃による首長たちの過酷な支配が残るという結果になった。地元の手工業製品もより安価な製品との競争で潰され、ここに世界が工業化、発展する流れに乗り遅れた理由の一つがあるとされている。 また植民地にされたこれらの地域では、前述したプランテーション作物の生産が押し進められ異常な程に特化させられてしまった。他の農産物・産業に比べたこの著しい不均等発展の遺産が今も植民地であった多くのアフリカ貧困国を苦しめている。

②冷戦

アフリカには現在53カ国の国が存在しているが、そのほとんどの国の国境線は欧米のみが参加した1887年のベルリン会議によって決められたものである。またどの国も多民族国家であるが故に民族紛争の火種を常に抱えている状態にあるといえる。

第二次大戦後、60年代から90年代初頭に至るまでの米ソの冷戦の時代には、一国内に内戦が勃発すると米ソそれぞれが覇権争いの為に反対側の勢力に大量の武器・戦略物資といった支援をし、紛争、内戦を激化させるという事態が度々生じた。アンゴラやエチオピア、ソマリアにおける内戦等がその代表例である。国力は著しく疲弊し、終結後にも大量の兵器や地雷が残り新たな被害を生み出している。

③国際経済システム

三番目の理由として挙げた国際経済システムについて簡単に言うならば、それは過去においては上で述べたように何世紀もの間、アフリカは「安価な労働力と原材料の供給源」として世界経済に組み込まれていたということ。そしてデズモンド・ツツ大司教(

アパルトヘイトの終結に尽力し、ノーベル平和賞を受賞)が「グローバル化の問題は、強い者がゲームのルールを決めてしまう傾向にあることです。そのルールは豊かな者の味方で、貧しい者の味方ではありません。世界は、家族のように一つにならなければなりません。それがグローバル化の本当の意味だと思います。ですから、悪事を続けるものには、勇気をもって忠告すべきです。あまり勝手なことをしていると、いずれ報いを受けるということを。」と言うように、現在では自由主義経済、グローバリズム、及びそれらにまつわる構造的な諸問題が、アフリカを始めとする貧しい国々を苦しめている大きな原因となっている。

この、現在世界の主流となっている自由貿易(フリー・トレード)については、本研究のテーマであるフェア・トレードの理解を深める為に役立つという思いから、次章で簡単に触れてみる事にしました。

2. 現在の世界貿易体制 アフリカ等途上国を取り巻く状況

現在の世界貿易体制とは自由貿易主義のことである。グローバリズムとよばれ世界中でモノ・サービスの自由化が広がりつつあるが、それによる問題も世界中で生まれてきている。ここでは自由主義貿易を支えるいくつかの構造等、貧困にあえぐ途上国に関するものを並べ、もって現在アフリカ等途上国を取り巻く状況を簡単に俯瞰してみることにした。

1940年代に「オルタナティブ・トレード(もう一つの形の貿易)」として、アメリカのNGO活動の中から始まり、60年代のヨーロッパを中心に広がってきた活動。

南の生産者に対し公正な報酬を支払い、適正な価格で商品取引を継続することにより、発展途上国の国々の持続的な生活向上を支えることを目指す。今では、女性や子供の労働環境改善といった社会的問題の解決、持続可能社会の実現に向けての環境的配慮等、フェア・トレード活動の裾野が広がってきている。

消費者にとっては、買い物を通して出来る身近な国際協力の形となるという。

(現在)

(現在)

◇シングル・ライセンス制度の導入: 多国籍企業を農村買付と加工から撤退させる為に、これに輸出業務を加えた3つの業務に対し、民間業者はどれか一つのライセンスしか所有出来なくする制度。

◇競売所への直接販売: 協同組合よりも高い生産者価格の実現を目指す為、官僚的・非効率的と呼ばれる協働組合に頼らず生産者達自らがコーヒー豆を各地から集め、直接競売所へ販売。

しかし、前者の場合では輸出ライセンスを失う訳にはいかないので、企業内取引(一つの会社の中で買付→加工→輸出を行なう)を諦める会社も出たが、新たにそれぞれの業務を取り扱う子会社を設立し、企業内取引を継続している会社も存在している。

また後者においても、ニューヨーク先物価格が貿易価格の基準、ひいては生産者価格の上限になる、という現実等により必ずしも有効な政策とはなっていない。

● フェア・トレードの可能性 ●

一般的なフェアトレードによるコーヒーの流通としては、まず①現地の小規模生産者が参加できる協同組合を組織 ②その現地の組織によりコーヒーチェリーから生豆までの加工。さらに輸出可能なパッケージングまでの加工も目指す ③フェアトレード組織による輸出先の国での販売 というものになる。

特に②の加工を生産者自身が行なうことにより、豆の販売価格の上昇を狙うことが出来る。またパーチメントにより豆の保存がきくようになり相場の動きにあわせて出荷を調節できるようになる、等の利点がある。

加えて生産者はフェア・トレードの条件である「買取価格の最低保障」「前払い」「長期契約」を得、上の加工・輸出までを生産者自身が行うことにより、社会発展の推進も望める。

タンザニアでは2003年度より、高品質豆と有機認証豆において競売所外取引が可能になった為、これら生産者は多国籍企業を介さずに、先進国のフェア・トレード組織に直接的に輸出することを目指し、

生産者組織としてFLOへの登録を申請している。

◇目的

「私達の側が利益を上げる事業にするという発想ではなくて、寄付金を集めるという予測がつかず不安定な行為を、交易の事業利益に置き換えることで、継続性をもった支援活動を実現できないか~それがそもそもオルター・トレードつまり「民衆交易」というものの基本概念。」 ( 堀田 正彦 ATJ代表 《以下発言 クォータリー[あっと]1号》 )

◇仕組み ~仕組みはシンプル~

①キロあたり何円(開始当初50円)という「自立基金」を買取価格に上乗せして現地側に払う。≒日本の生協として払える価格

〔現地での決済は全て現金・前払い〕

②日本にバナナを運び、生協やJCNCの個別配送等で日本の消費者に売る。

「実に素朴な交易、ノウハウやマネージメント能力等、経営的な手腕を必要としない事業」

( 上図 ネグロス島のATJの活動における生産者と消費者の結びつきの概念図 《クォータリー[あっと]1号掲載図を一部改変》)

ATC(オルター・トレード社)は地域開発・流通事業体を目的として設立した現地法人。スタッフは現地の採用。ATC、ATJを挟んで生産者と消費者の交流があるという。

● ATJの活動の成功の背景 ●

堀田氏が述べているところでは、ATJの活動成功の背景としては以下のような要素が挙げられている。

①産地にあった草の根の民衆運動の歴史(植民地買弁資本主義に反対する民衆運動があった。利益を市民運動や救援活動の中で使っていける構造が存在していた。)

②地域生協運動(共同購入型生協)の存在

・宅配個別配送システム

・産直運動の蓄積(生産者を支援して自分達の納得するものを食べるというシステムと理念)

③鶴見良行『バナナと日本人』 →この著書により日本の生協運動の中でバナナが特殊であるという意識が存在していた為、協力も比較的スムースに得られた。

結果、世界で初めて、まったくアグリビジネスや商社の介在しないバナナの国際貿易が成立した。

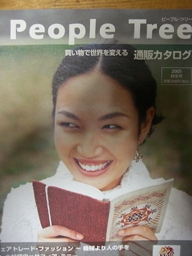

これまでの二つの例は共に一次生産品・農産物でしたが、フェアトレードの活動の対象になるのは農産物だけではなく、服や食器、小物、サッカーボール等の製品も扱われている。国際協力NGO「グローバル・ヴィレッジ」はフェアトレード事業部門を法人化し「People Tree」(ピープルツリー)として現在20カ国以上展開し、通販や各地の取り扱い店舗で、自然食品に加えこれらの雑貨を販売している(上の写真は左:People Tree 通販カタログ 右:その中のページ)。その日本法人フェアトレードカンパニー社は、売り上げ額約7億円と現在日本で最大のフェアトレード組織ともなっています。

2005年12月10日、渋谷のアップリンクにて行なわれたフェアトレードカンパニー社の広報、胤森あつこ氏を招いての座談会に参加してきました。そこでの説明、質問・回答等のやりとりから、幾つかの内容を取り出しまとめ、フェアトレードにおける一つの事例としたいと思います。

● ~価格の形成はどのようになされるのか~ ●

フェアトレードカンパニーでは、生産者の人々(地方に住む女性・小規模農家・都市のスラムに住む人々・少数民族・難民・障害を持つ人々等、社会的・経済的に立場の弱い人々。PeopleTreeパンフレットより)とこれらの生産者を繋ぐ生産者パートナー(現地NGO・農家の共同組合)に対し、フェアトレード基準を守った上で相手の合意を得た場合に契約を行うという。買い手側が価格を提示し、それが達成出来なければ次々に別のサプライヤーに切り替えていく、という方式に対しては現在の主流ではあるにしても、アンフェアーだとしている。その為にまずは、相手側に対し買付価格を聞くという。それでは相手の言い値で買うのか?という疑問が生まれるが、そうではなく、原料費・人件費等の内訳を詳しく聞きだした上で適正価格にするとのことである。また5000円の商品が売れたら2500円が村に支払われるといったように割合が決まっている訳では無いそうで、このことに関しては価格(賃金)のレベルだけを語ることは無意味であり、実際にその地域でどれくらいの生活が出来るかどうかということについて重要視しているとのことである。1000円の商品のうち生産者に届く額が50~100円ということもあるらしく、これに対してはフェアトレード活動というものを知ったばかりの頃であった自分としては少ない金額のようにも感じられたが、やはり比率では無くその50円で向こうの暮らしが成り立つ場合にはそうしているそうである。もちろんその配分が正しいかどうかは、現地において定期的な調査アンケートを実施することによって確認しているとのことである。

● ~村の選定について~ ●

フェアトレードカンパニーの生産者パートナーとしての相手は一つ一つの村になることが多いと言う。そもそも何故村なのか、という疑問が浮かぶが、話によるとプロジェクトを持ち込むNGO自体の絶対数が少なく、また予算も人員も限られている為に一つ一つの村に着実に定着させていくしかない、というのが現実であるようだ。しかし、そもそもフェアトレードは公共事業ではなく途上国の国民全てに機会を与えるというようなことは考えなくとも良いという。公共事業・慈善事業のような感覚では活動が長続きせず、あくまでビジネス(フェアトレード基準は守った上で)という感覚が必要であるとのこと。この視点から村の選定においても事業が成立する条件(原料・地理環境・技術・村人のやる気、等)を満たす村において活動を始めるという。

● ~フェアトレードカンパニーの目標~ ●

通常企業にとってのアジェンダは利益追求となるが、フェアトレードカンパニー(に限らずこれらフェアトレード組織は皆同じだとは思うが)にとってのアジェンダは貧困の解決であるという。フェアトレードは貧富の格差是正の為に存在するもので、最終的な目標はこの活動がなくなることだという。取りあえずは経済力のある方が買い支えるというのが現状となっているが(マイケル・バラット・ブラウンはフェアトレードを「先進国から途上国への形を変えた富の移譲」というような意味で表現)、この状態が無くなることを理想とする。ただし、それが達成された後でもトレードというものが世界から無くなることは無く、現在のトレードがアンフェアであることが問題であるという。同じモノでも安い方を買うということは自然なことであるが、その売っているモノに情報が無いということは異常であるとの発言があった。ここで例えとして、現地で多大な環境破壊をして作られたただのコットンか、それとも生産者・環境に配慮し無農薬でつくられたオーガニックコットンか、コットンを購入する際これらの情報が消費者に知らされたのなら、例え割高であってもオーガニックコットンを選ぶ消費者が出るのではないかといった話が挙げられた。また大手スポーツ衣料メーカー等で問題になった搾取工場・スウェットショップについても、「自分の製品として出すのに作っている所(工場)に責任を持たない事が問題」とした。また品質の低さも「味わい」や「慈善感」によってプラス要素として扱われている現状に対してもそれに頼り続けるばかりでなく、最初は先行する海外の製品を流していた状況から次第に日本の消費者にもっとアピール出来るような日本オリジナル商品の開発も始めていったように、製品の質を高めていくことが今後の至近の目標であるとしている。

このように、途上国において数多くの生産者と共に成果をあげるフェアトレードではあるが、それとは別に幾つかの問題・問題点も存在している。その例について幾つか取り上げる。

5. フェアトレードの抱える問題・問題点

フランスは2000年のヨハネスブルグでの地球サミットでフェアトレードを政府の政策に取り入れることを正式に発表し、現在フランス国民会議ではフェアトレードコーヒーのみを購入している。EU議会・イギリス・ドイツ・オランダの中央、地方公共体等にも同じ動きがみられる。大企業等にも動きが有り、IBM、マイクロソフト、フォルクスワーゲン、BBC等、従業員レストレンで取り扱う食材をフェアトレードによるものに切り替える企業も増えている。

また国民一人当たりのフェアトレード商品の年間平均売買額は、スイス14ユーロ、イギリス2.26ユーロ、他のヨーロッパ諸国も1~3ユーロとなっている。これに対し日本は0.01ユーロであり、先進国の中でもとりわけ低い数字となっている。(マックス・ハベラー・フランス『2003年度年間報告書』)

(出典:フェアトレードジャパン)

フェアトレード商品の販売量においても、上図に示されるように日本の数字は低いものとなっている。

ちなみに日本でフェアトレードを知っている人の割合は、5%以下。聞いたことがある人は11パーセント程であると推測され、これに対してイギリスでの認知度は 86%。ドイツ 62%、オランダでは66%となっているそうだ。(ネパリ・バザーロ調べの情報による)

→ これらの事からフェアトレードは、日本ではまだ圧倒的に人々の認知度が低い状態にあるといえる。

これらはフェアトレード先進国でのデータである。世界的にみてフェアトレードの成長は目を見張る勢いであるが、それでもまだまだフェアトレードの占める比重は小規模に留まっているといえる。

(右はIFATマーク。国際フェアトレード組織連合(International Federation for Alternative Trade)が、フェアトレード規約を定めこれを遵守している加盟団体に対しフェアトレード団体として認証しマークの使用を許可する。現在先進国と途上国60カ国の200におよぶフェアトレード組織と生産者団体2が加盟。上のフェアトレード・カンパニー(株)も認証を受けている。こうしたフェアトレード組織に加盟せずに、独自のルートで「フェアトレード」を行っている援助団体や生協の組織ももちろん存在する。ATJはそのうちの一つ)

欧州のほとんどのフェアトレード団体は、フェアトレード商品を販売するにあたりスーパーマーケットに依存するしかないという現実があった。スーパーマーケットで他の商品と並べられた際、フェアトレードによるものだという「商品の差別化」という必要があったが、上でも触れたように商品にフェアトレードマークを付加することによりにこれを達成、流通面におけるフェアトレードの拡大に大きく貢献した。

しかしマーク認定制度において、民主主義の観点から公開した「認証基準」を満たせば「誰もがフェアになれる」という状況を作ってしまった。これにより次で取り上げるように、いままでフェアトレード団体が「アンフェア」であるとしてきたような巨大多国籍企業や大手販売企業が多数参入するようになった。本当にフェアトレード基準を満たしているのか等を調査する必要があるが、現在これら企業の巨大な活動までを把握でき、なおかつ完全に中立・公正な監査機関が存在していないという点も問題となっている。

イオンも自社ブランドによるフェアトレードのコーヒーを1500を越える店舗での販売を開始した。この例においては、このブランドでは200グラム398円という価格設定により販売を始めた事に問題があるとされる。確かに通常のフェアトレードコーヒーの値段が同じ200グラムで大体700円以上というところから考えると、この価格設定には他のフェアトレード商品を駆逐するものであるといえる。

英大手スーパーのテスコはバラの販売をフェアトレードにより始めた。この例においてはフェアトレードの目的の一つである持続的な契約が難しいのではないかと指摘されている。バラはクリスマスや母の日等、一年のうちでも限られた時期に大量に消費されるものであり、これらの時期には農民を強制的に残業させたことが新聞紙に取り上げられたこともある。

フェアトレードの拡大によって、 例えば先に触れた国際コーヒー協定のような「国際協定」や「国内価格調整制度」の消滅の事実が忘れられる。 また現在途上国を取り巻く状況として2.で取り上げた種々の制度に対する関心が薄くなるとの指摘もある。

特に後者の方は現在の貿易システムを形作るものであり、これらの問題がある限り途上国生産者の貧困の根本的な解決は望めないと思われる。

さらに、フェアトレードはかえって生産過剰を招くといった経済学者の意見や、第二回バナナ会議におけるニュージーランド代表の発言のように「フェアトレードに参加していない生産者の疎外」といった問題も存在する。

6.まとめと政策提言 日本でフェアトレード運動を広めていくには

現在の新自由主義貿易体制、それにまつわる諸制度が現行のまま続く限り、貧困問題の根本的な解決は望めないと考えられる。それはNGOや一国の政府の活動ではどうしようも無いほどの巨大な規模のシステムであるからである。また生産者に市場価格の変動に関係なく最低買付価格を保障するというフェアトレードは計画経済に通じるものがあり、自由主義経済にとって代わる新たな経済原理にはならないと言われており、私もその点においては同様に考えています。しかし、この現行の経済システムの中フェアトレードは確実に成果を出しており、今では世界全体で600万人以上の生産者・家族を支援し、それまでに比べ生活環境の改善に成功した地域も多くあります。

また最初は途上国の貧農の自立を支援するという人道的な側面の強い活動から始まったフェアトレードですが、現在では地球規模での、社会的・経済的・環境的な継続持続、持続可能な発展をめざす社会的措置・政策との認識が広まっており、欧米ではフェアトレード団体や非政府組織が協力しあい多国籍企業に対して圧力をかけたり、学校で勉強会を開き生徒達が企業に対して質問状を送るなど多面的な取り組みが行なわれています。この結果フェアトレードを取り入れる企業も出始め、またフランス議会のように政策として取り入れる例も広がりつつあります。

これらのことから、フェアトレードは世界貿易システムの中心とはならないものの決して無力な活動ではなく、市場原理の中での問題解決、また各国政府の協力等による世界規模の制度の変更(究極的には最終的な解決であるパラダイムの変換)を目指し促す活動としても大きな力と意味を持っており、その為幾つかの問題を内包していたとしても、もっと世界に広がっていくべき活動だと考えます。

その観点からここでは、フェアトレードの日本における認知度の低さを鑑み、日本にフェアトレード活動を広げていくにはどうすれば良いのかについて考え、政策提言にしたいと思います。

日本においてフェアトレードは広まっていくのか? ここでは主なアクターを取り上げ考察する。

● 企業 ●

1、企業の社会的責任(CSR:Corporate Social Responsibility)

企業はステークホルダーに対し自らの活動に対する説明責任を求められている。これが企業の社会的責任と呼ばれるものである(以下CSR)。また欧米では、投資先として企業の法令順守、環境、福祉、社会、人権等に対する取り組みを評価し、これら持続的発展に対し積極的に活動する企業に投資するという(もしくはこれらの事に対し無関心な企業には投資しないという)

社会的責任投資( SRI:Socially responsible investment 以下SRI)が広まっており、宗教団体、環境団体、公的機関、環境や人権に対する問題意識の強い投資家等によって、広く行なわれている。

我が国においても運用額においてはまだ欧米諸国には及ばないものの、経済雑誌等においてCSRに関する企業のランキング表を掲載する等、その潮流は確実に浸透してきているといえる。

この事から、日本においても、特に海外でも広く事業展開をするような大企業にとっては、企業の戦略としてもCSRへの取り組みは無視出来ないものとなっている。

フェアトレードに対する取り組み・協力は、このCSRに合致するものであり、上に挙げたマイクロソフト、BBC等の例のように企業にフェアトレードが広がっていく可能性は大きくあると言える。日本においては例えば大日本印刷株式会社が2006年4月から社内用・来客用のコーヒーをフェアトレードによるものに切り替えたように、日本においてもCSRは企業がフェアトレードを導入する動機となりえるものであると考える。ただしCSRは投資誘導、消費者人気の獲得等、企業のアピール的な要素も強い為、実際フェアトレードの認知度が低い現在の日本の状況では、まだ企業にとってもフェアトレードを選択する魅力が低いものであるとも思われる。このことからやはり消費者、一般市民サイドにおける認知度の上昇が企業に広める為にもまず重要になると考える。

2、供給・流通企業の重要性

前項で取り上げた企業は非流通系の企業であるが、実際のフェアトレードの拡大においては実際の商品を動かしている供給・流通企業の存在が特に重要となる。例えばスターバックスやネスレのように数パーセントのフェアトレードによる豆を扱う傍ら、その他大部分は、従来の価格調整機能を失っている先物取引市場等を通した流通経路によるものであるというのが現状である。またイオンもフェアトレード商品の扱いを始めたが、これらの企業においてフェアトレード商品の割合をもっと上げていくことが重要である。しかし企業のアジェンダはやはり第一に利益追求であり、これら企業側が自発的・積極的にフェアトレードを主要流通に切り替えるという事は考えにくい。これらの企業を動かすにはNGOによる活動もあるが、やはり消費者からの要求が一番効果的である。消費者からのフェアトレード製品への需要が高まればそれに答える形での供給(社内でのフェアトレード製品の流通)が増え、またそれによりフェアトレード製品の値下がりも起こり、またより一層消費者に浸透するといった状況に日本もなると考えられる。事実、フェアトレードが進んでいる国々においてはフェアトレード商品の価格は通常品の1.2~3倍といったところで、日本はそれに比べるとまだフェアトレード製品の値段が高いという状態にある。

● 消費者 ●

フェアトレードの拡大において最も重要なのは消費者である。日本の消費者についてフェアトレードを受け入れる下地はどの程度であるのかについて考察する。

1、欧米との国民性の違い

欧米といっても国民性の違いはもちろんそれぞれあるが、フェアトレードの先進国の中でよく取り上げられる例としては、スイスでは自国の農業や地域を守る為、国産の乳製品や畜産物を他に比べ割高であってもあえて進んで購入するという国民性があった、と言われている。また欧州のフェアトレード運動の組織は、例えば「オックスファム」や「クリスチャンエイド」等、宗教(キリスト教)による慈善の精神が基となっているものと、「TWIN」、「CTM」等の社会連帯運動による組織の流れが組み合わさっているところに特徴があり、フェアトレード拡大の背景として、イラク反戦デモ集会に100万人集まるような市民性・国民性によるところが強いとの意見もある。また私もイギリスを旅行した際に訪れたオックスファムの店舗で目撃しましたが、店内で働く私服の従業員は皆、ボランティアによるものだそうでオックスファムの多数の出店を可能にした大きな原因の一つとも言われている。ボランティアや宗教観に対する意識は欧米に比べると希薄であると思われる日本の国民性を考慮すると、現時点こういう形での展開は難しいと考えられる。

2、ホワイトバンド

「ほっとけない 世界のまずしさ」という世界の貧困・エイズ等の撲滅を掲げたキャンペーンが行なわれ、この2~3年のキャンペーンの間に、腕に着ける300円の白いゴムバンドが、日本において450万個売れたという。このキャンペーンに関しての細かい情報は別にして、重要なのは日本においても途上国の貧困に対する関心を持つ人の存在が数十万、数百万の単位で確認できた事例であるという事である。

3、消費者の周りの社会の潮流

90年代後半から、BSE・狂牛病問題や、鳥インフルエンザ、食品内の発ガン性物質、偽装問題、遺伝子組み換え食品の登場、等食の安全が叫ばれるようになり、消費者の選択権に関するものとして、生産から流通、時には廃棄にいたるまでの情報を追跡可能とするトレーサビリティーの取り組みが注目を集めている。この消費者による製品の情報開示を求めるという潮流はフェアトレードにおいても追い風になるものと考えられる。なぜならば、フェアトレード・カンパニーの胤森氏の発言のように、製品に関しての情報で、その商品が環境や人権に対して重い負荷を与えて生産されたものだという事を知ることが出来れば、それらの製品を避け、例えばフェアトレードや有機栽培による商品を選ぼうとする消費者が出るという事は十分想像されることだからである。

またこれにも関連して現代の潮流としては、消費に関して60年代の高度経済成長期を経て現在に至るまでにおいて、消費者の求める物が「モノの豊かさ」から「心の豊かさ」に移ってきたという説もある。確かに書店では「スローライフ」や「エコ」に関する書物も多く置かれこれらに関する人々の関心の高さをうかがわせる。このことからも、生産者が奴隷のように扱われて生み出された物でない、生産者の生活や環境にも配慮された活動による製品である等の、通常の「商品自体」の価値とは別の「社会的価値」という情報が含まれる製品に対し心の豊かさを求めることを重ねる消費者もこれからもっと増えていくのではないかと思われる。

4、消費者にとっての価格

一例として、欧米では低品質・低価格のコーヒーが市場の中心であり、それに対し日本では従来から「プレミアム」コーヒーと呼ばれる高品質・高価格のコーヒーが主要となっていることが挙げられる。すなわち、欧米で高級品として取り扱われる「スペシャルティー」コーヒーは日本での「プレミアム」にあたり、日本での「スペシャルティー」コーヒーは超高級・超高価格品として位置づけられるということであるそうだ。この原因は日本人が世界の中でも特にコーヒーの香味や「キリマンジャロ」「ブルーマウンテン」等のブランドに対する価値観を主要なものとして捉えてきたということによるもので、フェアトレードによる「生産者支援」「社会貢献」に参加するということに対し消費者がこれらと同程度の魅力・価値観を感じることが出来たとしたならば、フェアトレードによるコーヒー豆の購入に際し、通常の豆よりも2、3割増しの価格を支払うことに対し特に抵抗なく受け入れるのではないかと考えられる。つまり日本人は、牛なら「松坂牛」、バッグなら「有名ブランド店のバッグ」といったようにブランド志向も強く、日常的にそれら「ブランド」の価値を認めた場合、通常の価格よりも割高の製品を買うことも多いと思われ、これらの要素もフェアトレード製品の価格が受容される下地の一つになるのではと思われる。

5、動機

欧米諸国がフェアトレード活動に熱心なのは、植民地政策時代の事もあり旧宗主国としての立場があるという事も言われている。その為かこれら欧米のフェアトレードの活動の場は主にアフリカや中南米の植民地のあった地域で行なわれることも多いという(地理的な近さということもあると思われる)。しかしその分、東南アジア等の地域は手薄になってるともいえる。また日本は現在食糧の6割を輸入に依存しており、フェアトレードで扱う代表的な作物であるコーヒーの場合を見ても世界第3位の輸入国となっている。このことからも、世界の生産者の生活に大きく関わっているという認識を持たせることは十分可能であると考える。

● 行政 ●

フランスを始め、EU各国では政府や行政がフェアトレードを取り入れ始めている。イギリスでは「フェアトレード・タウン」運動という動きもある。これはフェアトレードに対して町を挙げて取り組み、フェアトレード・タウンの認証基準をクリアした市町村がフェアトレード・タウン宣言が出来るというものであり、現在イギリスでは100以上のフェアトレードタウンが誕生し、町の認知度が上がるなどの町興し的な効果も生まれている。これらフェアトレード・タウンでは学校の授業でフェアトレードを取り上げたりと子供達に対する啓蒙も熱心に行なわれている。またフェアトレードに関する様々なイベントが開かれるフェアトレード週間などの取り組みもある。これら政府や自治体等、行政による取り組みにおける活動は、日本人の国民性でもあると言われる行政主導を求める意識とも重なり、日本の消費者も安心 感をもって参加することが出来、フェアトレードの広がりに貢献するものになるのではないかと思う。

● フェアトレード団体 ●

フェアトレード団体のほとんどは、NGO、非営利組織、またこれらを元に企業となった団体も現在では数多く、各地の生産者団体と連絡を取り合いフェアトレード活動を行っている。フェアトレードを広める為にはメディアによる宣伝が有効であると思われるが、これらの団体の活動の基本理念は非営利である為、余計な広告費は持たず、ましてマス・メディアによる広告を出せる程の資金は持っていないそうである。フェアトレードの情報を発信するという重要な立場にあるが、この事から大々的なアピールをすることは難しい状況にあるという。

以上が主なアクターの分析である。これらの要素を踏まえ、日本にフェアトレードを広める為の行動の方向性を考え政策提言、結論としたいと思う。

人々の間にフェアトレードの認識・活動を広めるための一つの方法として、マーケティング的な考え方を用いてみる事にしました。ちょうど大学の授業でマーケティング論を取ったことも思い立つ理由になったと思います。

ところで、人々がこれらの考え方や価値観を変え、新しいものを取り入れるといった「変革」を行なうのはどういった時か、という事を説明する理論として「ギルマンの方程式」が存在し、それによるとこの「変革」は

N-O>CC

の時に起こるとされています。Nは新しい方法、Oは古い方法のそれぞれ認知された価値を表し、CCは、変化にともなう認知されたコスト(Change Cost)を表すそうです。

すなわちこの式は、新しい方法によって得られる利益が、古い(それまでの)方法によるそれを上回り、尚且つ新しい方法に切り替えるだけの価値を認められた場合に「変革」は起こる、という事を示しているということが言えると思います。

この式から考えると、「変革」を成す為に必要なこととして、Nを出来るだけ大きくし、O,CCを出来るだけ小さくするということが考えられます。

このことを実際のフェアトレードに当てはめると、フェアトレード商品を買うことによって得られる利益、感じる価値=N、生産者や環境を搾取している状況から生み出されそれによって安くなっている商品を買うことによって得られる利益、感じる価値=O、フェアトレード商品の他の商品に対する割高分=CC とすることが出来ると思います。

以上の事からフェアトレードへの「変革」を成す為にフェアトレードに要求されるものは

Nの上昇:①例えば店頭において、フェアトレード商品をただ並べるだけでなく、個々のフェアトレード商品においてそれを購入する為に支払った金額の内、生産者に届くのはどれだけなのか、何処の生産者達が作ったものなのか(支えることが出来るのか)等の情報を買う者に分かりやすくなるよう商品に付し、もって貢献の度合い等の効力感が消費者に伝わりやすく、理解し易くするようにする。②フェアトレード製品のデザイン・味・耐久性等の純粋な「モノとしての価値」(商品価値)を増大させる

Oの減少:現在のひたすら安さだけを求める競争の裏で、厳しい生活を余儀なくされている貧農の存在や破壊される環境等の事を消費者に知って貰えるような啓蒙活動を行なう。

CCの減少:本来、増加分は生産者の取り分を増やす為(及びNGO活動を持続する為)のものであるので、これを削るわけにはいかないが、全体的な価格としては各NGOやフェアトレード企業が常に経営努力を行なうこと。

であり、これらは同時にフェアトレード関係者の取るべき行動の方向性を示しているとも思う。ちなみにフェアトレード製品の消費が広がっていくに従い自動的にある程度までCCは減少していくと思われる。

イノベーター理論は、1962年に米・スタンフォード大学の社会学者、エベレット・M・ロジャース教授(Everett M. Rogers)により提唱されたイノベーション普及に関する理論で、新しい革新的な商品の購入に対する態度で、商品を購入する時期の早い順から、1.イノベーター=革新的採用者(2.5%)、2.オピニオンリーダー(アーリー・アドプター)=初期少数採用者(13.5%)、3.アーリー・マジョリティ=初期多数採用者(34%)、4.レイト・マジョリティ=後期多数採用者(34%)、5.ラガード=伝統主義者(または採用遅滞者)(16%)[()内数字は市場全体における割合]の5つのタイプに分類したものです。ここでロジャース教授はイノベーターとオピニオンリーダーを足した16パーセントの人たちが商品を購入した後、急激に商品購入者の割合が増えるということに着目し、「普及率16パーセントの論理」を提唱しました。これはすなわち、新商品の実際的な価値はあまり考えず「目新しさ」で商品を購入するイノベーターの後に続く、オピニオンリーダーは、その商品に対してこれまでの商品には無い新しい価値を見出し、また同時に後に続く消費者への強い影響力を持っているとし、マーケティングによる商品の宣伝はこれらの16%の人々、特にオピニオンリーダーに対するものが、最も重要かつ最大の効果を上げるとしたものだそうです。

この理論から考えると、フェアトレード商品はここ日本においてはまさしく「革新的な商品」にあたり、最初の16%の人々に購入、評価して貰うことが重要となります。また上でも触れたように余分な広告費を持たないというこれらフェアトレードの各団体にとっては宣伝においても、最初の16%の人々、とくにオピニオンリーダーに向けた宣伝がもっとも効率がよく、力や資源の集中といったランチェスターの法則による観点からも有効だと思われます。

日本の一般消費者におけるオピニオンリーダーとして挙げられる存在としては、例えば自らのHPやネット上の日記であるブログ上において、商品の広告を出し、閲覧者がその広告をクリックする度に広告収入を得るといアフィリエイト広告により、一月で何万、何十万と稼ぐ人気ブロガー等の存在は、まさに現代日本のオピニオンリーダーとして挙げられると思います。これらの人々に対し、「クリックをした客が実際に商品購入に至った場合に広告料を支払う」といった形で契約をすれば、広告資金をあまり持たない団体であっても契約を結ぶことは可能だと思われます。

後はまた従来通り、時々イベントを開き、その時に訪れてきた人々。また商品を買いに実際に店舗を訪れてきた客、等はやはりイノベーターもしくはオピニオンリーダーである可能性が高いので、これらの人々がフェアトレードの仕組みや成果等の情報を他の人々に伝えやすくする為、理解を深めるような配布物を配布する、説明会を開く等のことは有効であると思う。

またこのイノベーター理論は、一般消費者だけでなく企業においても当てはまると言われ、業界のトップ企業が革新技術や新しい基準を取り入れたら他の企業もそれに習い業界に広まっていくといったように、日本においても企業におけるオピニオンリーダーはやはり大企業ということになると思います。したがってこれら大企業に対する働きかけも重要になります。

しかし、このイノベーター理論にはオピニオンリーダーにまでうまく広がったとしても、次に控えている大多数のアーリー・マジョリティやレイト・マジョリティとの間には「大きな溝」(キャズム)があり、これを越えない限り、イノベーターとオピニオンリーダーからなる少数の初期市場の中でのみの短期的な普及のみに終わるとする「キャズム理論」もあり、この「キャズム理論」においては、市場のメインストリームであるこれらアーリー・マジョリティー層を一気に取り込む為の事例が必要ともされています。しかし日本の場合すでに国民の半数以上がフェアトレードを認識しているという欧米の事例がたくさんあり、この心配はあまりないとも言えると思います。

また例えば、ローマ教皇や、ダライ・ラマのようにその発言・行動がこれらメインストリームに位置する大多数の人々に影響を与えるという存在の例もあり、一部の学者の間では「崇高なる隠遁者」とも呼ばれているようです。日本においてこれら宗教的権威の発言は大多数の人を動かすものにはならないかもしれませんが、一番最初に動機の部分で取り上げた「LIVE8」の様な、人気アーティストやミュージシャンによるPR活動・主張にはこれらの効果が存在すると思われます。例えば現在日本では「ap bank」のようにアーティスト自らが出資金を出し環境活動に協力する、といった動きもあり、これらの意識の強い有名人・著名人に対してフェアトレードを知って貰うといった活動も有効だと思います。

現時点の日本の一般的な市民にフェアトレードの存在があまり浸透していないという状態から、現在フェアトレードに関わっている組織によるフェアトレードの拡大の方法について考えてみたが、この日本におけるフェアトレードが欧米並みの規模にまで成長するかどうかということに関しては、政府・行政による主導でもない限り、そのまま日本に真の「市民活動」の精神が広がるかどうかという事と同義であると思われる。

例えばイギリスでは共和党・労働党という二大政党の党員数が下がっていくなか、ナショナル・トラスト、地球の友、グリーンピースといった環境団体のメンバー数は上昇を続けており、その数は数十万人、数百万人単位である。これら市民は自分達の政治的なアイデンティティーをこれらの団体への参加という形で確認しているという傾向があるというが、日本で同様の活動をするものでこの規模に達している団体というものはまだ見かけない。他にもこれらの任意団体はスポーツ、文化芸術、人権、消費者活動、社会・慈善活動等と多岐に渡るが、これらの任意団体に一つでも所属する人はイギリス、ドイツ、フランスのどの国においても3割を越えているという。

またこれらの団体はその規模からしても力を持っており、イギリスではグリーンペーパー(政策肢の提示)の例のように政策決定過程にこれら団体(イギリスでは圧力団体、アメリカでは利益団体という)が参加することをむしろ受け入れる体制になっている。これらの文化的背景が欧米でのフェアトレード拡大の背景の一つにあるであろうということを想像することは外れたことでは無いと思われる。

以上のことから、あくまでこのフェアトレードの活動が広まっていくかどうかの、重大な鍵を握る主要なアクターは消費者である一般市民であるとし、ある程度の宣伝活動や社会環境の変化によりフェアトレードは広まると考えるが、その広まったフェアトレード活動が持続し、さらに発展するかどうかは、最終的にこれら日本の一般市民の考え方・価値観に「市民的なるもの」が根付くかどうかにかかっているといえると思う。

TOPへ