仭姖儢嶈巗偺巒傑傝偼傑偝偵乽嵒乿偲乽徏乿偑偁傞偟偑側偄姡揷抧懷偱偁偭偨丅偦偺姡揷抧懷偼丄憡柾愳偲奀乮憡柾榩乯偺乽悈乿偺棳傟偵傛偭偰弌棃偨傕偺偱偡丅偦偺姡揷抧懷偵恖偼乽壗乿傪媮傔丄渇渞偄偮偄偨偩傠偆乧偦偺屻寢妀帯椕堾乽撿屛堾乮側傫偛偄傫乯偑弌棃偨乧偦偟偰帪偼宱偪丄徝撿偑乽僒乕僼傿儞乿乮惣奀娸僗僞僀儖乯偺敪徦抧偲壧傢傟乧壛嶳梇嶰巵乧乽Pacific Hotel乿乧崙摴侾俁係崋慄乧婰壇偵怴偟偄強偱偼丄2000擭偵姖儢嶈巗弌恎偺孠揷孿桽巵棪偄傞僒僓儞僆乕儖僗僞乕僘偑姖働嶈儔僀僽傪偟偨応強偱偡丅

| 憗堫揷戝妛幮夛壢妛晹丂惌嶔壢妛尋媶丂忋徖僛儈僫乕儖

揷拞丂廏暯丂 Copyright (C)2005-2007 Shuhei Tanaka. All rights reserved. 偙偺儁乕僕偼憗堫揷戝妛忋徖僛儈偺尋媶儁乕僕偱偁傞> |

仭俀侽侽係擭偐傜惌嶔壢妛僛儈偵強懏偟丄恄撧愳導姖儢嶈巗偺奀娸怤怘栤戣傪僥乕儅偵尋媶傪恑傔傑偟偨丅

仭姖儢嶈巗偺巒傑傝偼傑偝偵乽嵒乿偲乽徏乿偑偁傞偟偑側偄姡揷抧懷偱偁偭偨丅偦偺姡揷抧懷偼丄憡柾愳偲奀乮憡柾榩乯偺乽悈乿偺棳傟偵傛偭偰弌棃偨傕偺偱偡丅偦偺姡揷抧懷偵恖偼乽壗乿傪媮傔丄渇渞偄偮偄偨偩傠偆乧偦偺屻寢妀帯椕堾乽撿屛堾乮側傫偛偄傫乯偑弌棃偨乧偦偟偰帪偼宱偪丄徝撿偑乽僒乕僼傿儞乿乮惣奀娸僗僞僀儖乯偺敪徦抧偲壧傢傟乧壛嶳梇嶰巵乧乽Pacific

Hotel乿乧崙摴侾俁係崋慄乧婰壇偵怴偟偄強偱偼丄2000擭偵姖儢嶈巗弌恎偺孠揷孿桽巵棪偄傞僒僓儞僆乕儖僗僞乕僘偑姖働嶈儔僀僽傪偟偨応強偱偡丅

仭巹偺曣峑偱偁傞姖儢嶈彫妛峑偺峑壧偵丂乽徏偺壴嶇偔丂嵒偺摴丂乿偲偄偆僼儗乕僘偑偁傞傛偆偵巗撪偵偼徏偺栘偑懡偔丄傑偨奀乮昹乯偼巗柉偺宔偄偺応偲側偭偰偍傝傑偡丅傑偨2005擭偵摨偠偔姖働嶈巗弌恎偺塅拡旘峴巑栰岥憦堦巵偑奙慁僷儗乕僪傪峴偭偨偺傕摨巗偱偡丅恖偼壗偐傪媮傔偰奀偵傗偭偰偔傞丅偦偺姖儢嶈巗奀娸偱崱丄戝曄側帠懺偑婲偒偰偄傞偺偱偡丅

丂擔杮偺奀娸慄偵偍偄偰奀娸偑尭偭偰偄傞庡側奀娸偺宍偼丄嶰棨抧曽傗埳惃巙杸偺儕傾僗幃奀娸偺傛偆偵暋嶨偵擖傝慻傫偩宍傗丄嬨廫嬨棦昹側偳偺嵒媢奀娸偺傛偆偵媩側傝偱扨挷側宍側偳丄偝傑偞傑偱偡丅偙傟傜偺宍偼忋嬻偐傜挱傔偨傝抧恾傪梡偄偰妋偐傔傞偙偲偑偱偒傑偡偑丄偦偺宍偼帪娫偑偨偭偰傕曄傢傜側偄偺偱偟傚偆偐丠

傑偢丄帺慠偺椡偵傛偭偰奀娸慄偑曄壔偟傑偡丅奀娸偑曄宍偡傞尨場傪峫偊傞偨傔偵偼丄奀娸偑宍嶌傜傟偨楌巎傪抦偭偰偍偔昁梫偑偁傝傑偡丅奀娸偼増娸偺抧宍偑奀悈柺偲岎傢傞偲偙傠偱丄奀柺偺崅偝偼挿偄帪娫偐偗偰忋偑偭偨傝壓偑偭偨傝傪孞傝曉偟偰偄傞偺偱丄奀娸偺埵抲傕挿偄帪娫偑宱偮偲堏摦偟傑偡丅尰嵼偺奀柺偺崅偝偼丄栺俀枩擭慜偵嵟廔昘婜偑廔椆偟偰奀柺偑100倣掱搙忋徃偟丄偦偺屻悢儊乕僩儖掱搙壓崀偟偰丄栺俁侽侽侽擭慜偵埨掕偟偨傕偺偱偡丅奀柺偑曄壔偡傞挿偄帪娫僗働乕儖偱峫偊傞偲丄偍傛偦尰嵼偺埵抲偵奀娸偑寛傑偭偰偐傜俁侽侽侽擭偟偐偨偭偰側偄偺偱偡丅奀娸偺偍傛偦偺埵抲偑奀柺偺崅偝偱寛傑傝丄偦偺屻奀柺偺崅偝偑曄傢傜側偔偰傕丄攇偵傛傞寖偟偄怹怘嶌梡傪庴偗傞偨傔丄奀娸偺抧宍偼偦偺傑傑偺宍偱埨掕偡傞傢偗偱偡丅愮梩導洜晽儢塝偵偁傞奀怘奟偺傛偆偵怤怘偝傟懕偗傞塣柦偵偁傞奀娸丄壨岥晹傗姳妰偺傛偆偵懲愊偡傞偺偑帺慠側奀娸丄杒奀摴栰晅嶈偺嵒歿偺傛偆偵愨偊偢搚嵒偺嫙媼傪庴偗偰曄宍偟側偑傜惉挿傪懕偗傞奀娸側偳丄偝傑偞傑側尨場偱曄宍偟傑偡丅

師偵丄恖娫偺妶摦偑尨場偱曄壔偡傞偙偲傕偁傝傑偡丅嵟嬤偱偼恖堊揑側塭嬁偱曄宍偑恑傫偱偄傞奀娸傕懡偔尒傜傟傑偡丅椺偊偽丄僫僀儖愳壨岥晹偱偼丄愳偺忋棳偵寶抸偝傟偨僟儉偑搚嵒傪偣偒巭傔偨偨傔丄奀偵嵒偑嫙媼偝傟偢丄怤怘偑恑傫偱偄傑偡丅弜壨榩偺奀娸偱偼丄峘偺杊攇掔偑奀娸偺嵒偺棳傟傪偣偒巭傔偨偨傔丄怹怘偑峀偑偭偰偄傞偲偙傠偑偁傝傑偡丅傑偨丄捁庢導偺擔栰愳壨岥廃曈偺奀娸偱偼丄嵒揝偺嵦庢偱棳傟弌偰偄偨搚嵒偑嵦庢偺拞巭偵傛偭偰媫寖偵尭彮偟丄嵒昹偺怤怘偑恑傫偱偄傑偡丅偙偺傛偆偵愳傗奟偐傜嫙媼偝傟傞嵒偺検偑尭偭偨傝丄奀娸偺嵒偺棳傟傪巭傔偨傝偡傞偲丄嵒昹奀娸偼媫寖偵曄宍偟偰偟傑偆偺偱偡丅恖堊揑側塭嬁偱恑傓奀娸偺曄宍偼丄帺慠偺傕偺偵斾傋偰抁帪娫偱恑傓偙偲偑懡偔丄嵟嬤栤戣偲側偭偰偄傞乽奀娸怤怘乿偼偦偺傎偲傫偳偑恖堊揑側塭嬁偵傛傞傕偺偱偡丅

偱偼丄嵒昹偺嵒偼偳偙偐傜棃傞偺偱偟傚偆偐丅嵒昹偺嵒偵偼丄嶳偐傜塣偽傟偰偔傞嵒偲丄奀娸偺媢椝傗戜抧偑攇偵嶍傜傟偰偱偒偨嵒偵俀庬椶偺嵒偑偁傝傑偡丅擔杮偼侾擭傪捠偠偰塉傗愥偑懡偄偆偊偵丄帪偵偼攡塉傗戜晽側偳偵傛傞廤拞崑塉傕偁傝傑偡丅偙偺塉傗愥偵傛偭偰嶳偺孹幬偑嶍傜傟丄偦偺嶍傜傟偨搚嵒偼丄愳偵棳傟崬傒丄愳偺悈偲堦弿偵奀傑偱塣偽傟偰偄偒傑偡丅戝塉偺帪偵嬤偔偺愳偺悈偑戺偭偰偄傞偺偼偙偺偨傔偱偡丅愳偺戺偭偨悈偼丄椉懁傪掔杊偱偼偝傑傟偨嫹偄悈楬傪壓偭偰偄偒傑偡偑丄奀偵摓拝偡傞偲偦偺椉懁偺掔杊偑側偔側傞偺偱夝曻偝傟偰峀偑偭偰偄偒傑偡丅偦偺偨傔棳傟偺懍偝偼媫懍偵抶偔側傝丄偦偺寢壥丄嵒傪塣傇椡傕庛偔側傝傑偡丅偮傑傝丄愳偺寖偟偄棳傟偵傛偭偰奀傑偱塣偽傟偰偒偨搚嵒偼丄奀偵摓拝偡傞偲媫寖偵嵒傪塣傇椡偑庛偔側傞偺偱丄壨岥嬤偔偺奀掙偵棴傑傝傑偡丅偙偺嵒偑丄壨岥嬤偔偺嵒媢傪嶌傞偺偱偡丅傑偨丄奀娸嬤偔偺戜抧傗媢椝偑攇偺椡偱嶍傜傟偰嵒偑嶌傜傟傑偡丅偙偺傛偆偵丄攇偵椡偱嶍傜傟傞偙偲傪乽奀怘乿偲偄偄丄偙偺奀怘偱偮偔傜傟偨奟傪乽奀怘奟乿偲偄偄傑偡丅偙偺傛偆側嵒偼攇偵傛偭偰偮偔傜傟偨増娸棳乮娸偵増偭偨棳傟乯偵傛偭偰娸偵塣偽傟丄偦傟偑懲愊偟偰峀偄嵒昹傪偮偔傝偁偘傞偺偱偡丅

偙偺傛偆偵偱偒偨嵒昹傪庣傞偨傔偵偄傠偄傠側懳嶔偑側偝傟偰偄傑偡丅椺偊偽丄乽棧娸掔乿偱偡丅偙傟偼嵒昹偑嶍傜傟傞偺傪杊偖偨傔偵愝抲偝傟偨傕偺偱偡丅峕僲搰偵岦偐偭偰奀娸慄偑撍偒弌偟偰偄傑偡偑丄偙偺奀娸慄偺宍偼旕忢偵埨掕偟偰偄傑偡丅偦偙偱丄恖岺揑偵壂偵搰傪憿偭偰丄埨掕偟偨奀娸慄偑帺慠偵宍惉偝傟傞偒偭偐偗傪嶌傞偭偰偄傞偺偱偡丅偟偐偟丄乽棧娸掔乿偼偳偆偟偰傕奀柺偐傜弌傞偺偱丄宨娤傪埆偔偟偰偟傑偄傑偡丅偦偙偱拲栚偝傟偨偺偑撿偺搰偺儕乕僼偱偡丅儕乕僼偼搰偺廃傝傪庢傝姫偔僒儞僑徥偱偱偒偨愺悾偱丄偙偙偱攇偑彫偝偔側傝奀娸慄偵偼戝偒側攇偼棃側偔側傝傑偡丅偦偙偱丄壂偵恖岺揑偵愺悾傪嶌偭偰攇傪彫偝偔偡傞巤愝乽恖岺儕乕僼乿傪嶌傞偺偱偡丅

丅崱傑偱偼偙偺傛偆偵峔憿暔偵傛傞懳嶔偵傛偭偰奀娸怤怘偵懳張偟偰偒傑偟偨偑丄嬤擭偼乽梴昹乿偑峴傢傟偰偄傑偡丅梴昹偼恖岺揑偵嵒傪塣傫偱偒偰奀娸偵偄傟丄奀娸傪暅尦偡傞偙偲偱偡丅梴昹偱奀娸傪暅尦偡傞偙偲偑偱偒傟偽丄峔憿暔偵傛傜偢偵帺慠偺嵒昹偵偲偰傕嬤偄奀娸傪暅尦偱偒傑偡丅愄偼丄嵒傪奀娸偵擖傟偰傕偁偭偲偄偆娫偵徚偊偰偟傑偆偲峫偊傜傟偰偄傑偟偨偑丄嵟嬤偱偼擖傟偨嵒偑偳偺傛偆側摦偒曽傪偡傞偺偐梊應偟偰丄擖傟傞検傗擖傟傞帪婜傪寛傔傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵側偭偨偨傔丄悽奅奺抧偱嵦梡偝傟傞傛偆偵側傝傑偟偨丅墷暷偺懡偔偺崙偱偼杊嵭巤愝傪憿傞偙偲傛傝丅梴昹偵傛傝嵭奞傪杊巭偡傞曽岦偵揮姺偟偮偮偁傝傑偡丅梴昹偵巊傢傟傞嵒偼丄奀掙偐傜嵦庢偟偨奀嵒側偳巊傢傟偰偄傑偡丅傑偨丄嵒偑棴傑傝偡偓偰崲偭偰偄傞応強傕偁傞偺偱丄偦偆偟偨偲偙傠偐傜嵒偑彮側偔偰崲偭偰偄傞応強偵嵒傪堏摦偝偣傞乽僒僀僪僶僀僷僗乿偲尵偭偨曽朄傕庢傜傟偰偄傑偡丅

偟偐偟偙偆偟偨嵒傕桳尷側帒尮偺侾偮偱偡偐傜丄戝愗偵巊傢側偔偰偼偄偗傑偣傫丅偦偙偱峫偊傜傟偨偺偑乽僒儞僪儕僒僀僋儖乿偱偡丅堏摦偟偰偒偨嵒傪嵦庢偟偰尦偺応強偵栠偡偙偲偺傛傝丄壗搙傕巊偆偙偲偑偱偒傑偡丅枅擔偺傛偆偵栚偵偡傞奀傕帺慠偺愛棟偵傛偭偰彮偟偢偮曄壔偟偰偄傞偙偲傪嵞妋擣偟偨壞偱偟偨丅

嶲峫帒椏丗俀侽侽俆擭姖儢嶈巗栶強偵偰捀偄偨帒椏傛傝丂

仭側偤姖儢嶈巗奀娸偺怤怘栤戣傪慖傫偩偐丄恎嬤側榖傪偡傟偽梒抰墍帪戙偵墦懌偱峴偭偨偺傕姖儢嶈偺奀偱偟偨丅

仭側偤姖儢嶈巗奀娸偺怤怘栤戣傪慖傫偩偐丄恎嬤側榖傪偡傟偽梒抰墍帪戙偵墦懌偱峴偭偨偺傕姖儢嶈偺奀偱偟偨丅

彫妛峑偺帪偵栰奜妶摦偺偛傒廍偄傗擔梛擔偵晝偲僉儍僢僠儃乕儖傪偟偨偺傕姖儢嶈偺奀偱偟偨丅偟偐偟丄拞妛丄崅峑偲偁傑傝奀偵峴偔偙偲偑側偔側傝傑偟偨丅偦偟偰丄戝妛擖妛屻丄媣偟傇傝偵奀偵峴偭偨帪偵奀娸偺曄杄怳傝偵嬃偒傑偟偨丅

壗擭偐慜傑偱偼丄偳偺奀娸偱傕僶乕儀僉儏乕偑偱偒偨傝偲悈柺傑偱俁侽M偼偁偭偨偲巚偄傑偡丅偟偐偟丄墳媫張抲揑側嵒偑悢M偺崅偝偵愊傑傟偰偄偰丄奟偵側偭偰偍傝丄応強偵傛偭偰偼偦偺応強偐傜奀娸偵崀傝側偄傛偆偵棫偪擖傝嬛巭偺嶥偑偁傞偲偙傠傕偁傝傑偡丅

仭 巹偼姖働嶈奀娸偱堢偪丄奀娸偵怺偄巚偄擖傟偑偁傝傑偡丅偟偐偟丄偙偺傛偆側儗儀儖偱偟偐奀娸偵偮偄偰岅傞偙偲偑偱偒側偄帺暘偑忣偗側偄偲巚偄丄恖暲傒埲忋偵奀娸偵偮偄偰抦幆傪帩偪丄奀娸傪偳偺傛偆偵庢栠偡偙偲偑偱偒傞偺偐傪丄惌嶔偲偄偆僣乕儖傪梡偄偰採尵偟偨偄偲峫偊偰偍傝傑偡丅

巹偼姖働嶈奀娸偱堢偪丄奀娸偵怺偄巚偄擖傟偑偁傝傑偡丅偟偐偟丄偙偺傛偆側儗儀儖偱偟偐奀娸偵偮偄偰岅傞偙偲偑偱偒側偄帺暘偑忣偗側偄偲巚偄丄恖暲傒埲忋偵奀娸偵偮偄偰抦幆傪帩偪丄奀娸傪偳偺傛偆偵庢栠偡偙偲偑偱偒傞偺偐傪丄惌嶔偲偄偆僣乕儖傪梡偄偰採尵偟偨偄偲峫偊偰偍傝傑偡丅

婫愡傪栤傢偢丄恖偼壗偐傪媮傔偰奀偵峴偒傑偡丅偦傫側奀偵丄帺慠偵恖娫偑庤傪壛偊偰婲偒偨栤戣偩偭偨傜丄恖偼摨偠帠傪孞傝曉偟偰偼偄偗側偄偼偢偱偡丅

仭巹偺廧傫偱偄傞恄撧愳導姖儢嶈巗偺奀娸慄偵偮偄偰

姖儢嶈巗偺奀偼愄偐傜奀悈梺応偱桳柤偱丄懡偔偺娤岝媞偑奀傪媮傔偰傗偭偰偒傑偡丅偦偺奀娸偵偼憡柾愳偑棳傟晅偒丄嶳偐傜搚嵒傪塣傫偱偒偰偄傑偟偨丅偟偐偟丄徍榓俀俀擭偵憡柾僟儉偑丄徍榓係侽擭偵偼忛嶳僟儉偑偱偒偰憡柾愳偐傜偺搚嵒偺嫙媼偑媫寖偵尭偭偰偟傑偄傑偟偨丅嫏峘偺惍旛偵傛傝奀棳偺棳傟傪幷傝丄摿偵拞奀娸抧嬫偺嵒昹偼寖偟偄怹怘偑婲偙傝侾俋俈俇擭偐傜侾俋俉俆擭偵偐偗偰嵟戝偱35倣奀娸慄偑屻戅偟傑偟偨丅傑偨丄搶奀娸撿抧嬫偱偼徍榓係俇擭乮侾俋俈侾擭乯偐傜俆俋擭乮侾俋俉係擭乯傑偱偺侾俁擭娫偱嵟戝俁俇倣傕奀娸慄偑屻戅偟傑偟偨丅傑偨徍榓俆俈擭乮侾俋俉俀擭乯丄暯惉俋擭乮侾俋俋俈擭乯偺戜晽偵傛傞攇楺偱偼丄奀娸慄偵暯峴偟偰憱傞僒僀僋儕儞僌儘乕僪傑偱旐奞偑媦傃傑偟偨丅 偦偙偱丄奀娸偺怤怘傪杊偖偲偲傕偵嵒昹偺暅尦傪恾傞偨傔丄徍榓俇侾擭乮侾俋俉俇擭搙乯偐傜姖儢嶈巗偼乽僿僢僪儔儞僪乿傪憿傞偙偲偵偟傑偟偨丅乽僿僢僪儔儞僪乿偲偼丄塸岅偱乽枽乿傪堄枴偟傑偡丅帺慠偺抧宍偱枽偵埻傑傟偨奀娸偼媩忬偺埨掕偟偨奀娸傪堐帩偟傑偡丅乽僿僢僪儔儞僪乿偼丄偙偆偟偨帺慠偺愛棟傪墳梡偟偨傕偺偱丄奀娸偐傜壂偵撍偒弌偟偨傕偺偱丄枽偺岠壥傪敪婗偟傑偡丅

姖働嶈奀娸乮搶奀娸丄拞奀娸抧嬫乯偵偍偄偰丄暯惉俈擭偐傜乮侾俋俋俆擭搙乯偐傜暯惉侾侽擭搙乮侾俋俋俉擭搙乯傑偱偺係擭娫丄恄撧愳導丄乮嵿乯搚栘尋媶僙儞僞乕媦傃乮嵿乯恄撧愳導搒巗惍旛媄弍僙儞僞乕偑嫟摨偟偰丄擔杮偱弶傔偰姖働嶈奀娸偺搶奀娸撿丄拞奀娸抧嬫偵偍偄偰幚徹幚尡乮價乕僠儅僱僕儊儞僩僔僗僥儉丄俛俵俽岺朄乯傪峴偄傑偟偨丅價乕僠儅僱僕儊儞僩僔僗僥儉丄俛俵俽岺朄偲偼徍榓俆俇擭乮侾俋俉侾擭乯偵僨儞儅乕僋偱奐敪偝傟偨傕偺偱丅廬棃偺怤怘懳嶔岺朄偺傛偆偵峔憿暔偵傛偭偰攇椡傗増娸棳傪惂屼偡傞偺偱偼側偔丄奀娸偺掦慄晅嬤偺嵒昹昞憌偵晄朞榓堟傪嶌傝丄懪偪婑偣傞攇偵傛偭偰塣偽傟偰偒偨昚嵒傪晄朞榓堟抧昞柺偵庢傝崬傓偙偲偵傛偭偰嵒昹偺怤怘杊巭丄偁傞偄偼憹怋傪恾傞岺朄偱偡丅

嶲峫帒椏丗恄撧愳導搚惍旛晹嵒杊奀娸壽杊嵭丒奀娸斍亀偐側偑傢導偺奀娸亁

仭偙偺復偱偼姖働嶈巗偺奀娸怤怘偵懳偡傞庢傝慻傒傪専徹偟偨偄偲巚偄傑偡丅偦偙偱丄嵟弶偵2005擭9寧18擔偵姖働嶈巗栶強偵偰暈晹巗挿偵僀儞僞價儏乕傪峴偄傑偟偨丅

偦偺嵺偵採弌偟偨幙栤偱偡丅

乽幚嵺偼崙儗儀儖偱傕攃埇偱偒偰偄側偄丄姖働嶈巗偲偟偰偼嘆挭棳偺曄壔嘇宩愳丒憡柾愳偐傜搚嵒偺嫙媼晄懌嘊壨岥晅嬤偺峔憿暔偺塭嬁偱偁傞偲峫偊偰偄傑偡丅乿

乽傗偼傝偙偺奀娸怤怘栤戣偼丄崙壠儗儀儖偱偺栤戣偺偨傔丄巹乮巗挿乯偑偱偒傞偙偲偼丄偄傠偄傠偼応偱姖働嶈奀娸偺尰忬傪幮夛慡懱偵慽偊偐偗傞偙偲偱偁傝丄徝撿乮恄撧愳導乯弌恎偺惌帯壠偨偪傗丄抦帠偵偼傕偪傠傫摥偒偐偗傪偟偰偄傞丅乿

乽徝撿側偓偝帠柋強偺愝棫偺栚揑偼徝撿奀娸丄奀娸廃曈偺惍旛乮崙摴侾俁係廰懾夝徚偑庡乯偱偁傞偨傔丄偦偺栚揑偑払惉偝傟丄傑偨導偺嵿惌偺僗儕儉壔傪恾傝丄導偺帠嬈嬊偵偦偺栶妱傪暘妱偟偨丅巹乮巗挿乯偑導媍堳偺帪偐傜暵嵔偺摦偒偼偁偭偨丅乿

乽巗柉偩偗偱偼側偔丄儗僕儍乕棙梡偡傞懠偺 抧堟偺曽乆偺堊偵傕丄姖働嶈偺奀偲偄偆戝偒側嵿嶻傪師偺帪戙偵巆偟丄奀娸廃曈偵戝偒側巤愝傪憿傞傛偆側傗傝曽偱偼側偔丄崱傑偱偺帺慠偦偺傕偺傪惗偐偟偨奀娸嶌傝傪崱屻傕懕偗偨偄丅乿

崱夞偺僀儞僞價儏乕偺巗挿偺偛夞摎偵偮偄偰偼堦岅堦嬪摨偠傕偺偱偼偁傝傑偣傫偟丄巗挿偺偛堄尒傪斲掕揑偵俫俹偵嵹偣偨偮傕傝傕偁傝傑偣傫丅傗偼傝丄崱夞偺僀儞僞價儏乕偱偼丄巹偺尋媶晄懌偺偣偄傕偁傝丄巚偆傛偆側幙栤偼偱偒傑偣傫偱偟偨偑丄俀侽侽俆擭偺慜婜偐傜尋媶傪恑傔傞拞偱弌偨媈栤摍偼夝徚偟偨傛偆偵姶偠傑偡丅暈晹巗挿丄暲傃偵巗栶強偺曽乆丄惤偵偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅

偦偟偰丄俀侽侽俇擭侾寧尰嵼姖儢嶈奀娸偱偼挷嵏偑恑傒丄奀娸偺怹怘傪夵慞偡傞偨傔丄奀悈梺媞偺偄側偄偙偺帪婜偵岺帠偑峴傢傟偰偄傞丅

(姖働嶈巗栶強儂乕儉儁乕僕)尰嵼偁傜備傞尋媶偑恑傓拞丄奀娸怤怘偵娭傢傞懳嶔偲偟偰梡偄傜傟偰偄傞庤朄丒峫椂偡傋偒偙偲傪専徹偟偰偄偒偨偄偲峫偊傑偡丅

仭1,乽煵熤乿偲偄偆梫場 傢偑崙偱偼奀娸怤怘偑媫懍偵恑傫偱偒偰偄傑偡丅怤怘偼條乆側梫場偵傛偭偰婲偙傝傑偡偑丄廬棃偁傑傝惓柺偐傜庢傝忋偘傜傟偰棃側偐偭偨梫場偵乽煵熤乮偟傘傫偣偮乯乿偑偁傝傑偡丅杊攇掔偵傛傞攇偺幷暳堟乮杊攇掔偺堿偺攇偑惷偐側嬫堟乯撪偑嫏峘傗峘榩偺峲楬傗攽抧偲偟偰巊傢傟偰偄傞応崌丄偦偙偱偼悈怺傪堐帩偡傞偨傔偵偟偽偟偽煵熤偑峴傢傟偰偄傑偡丅

偟偐偟杊攇掔傗杊嵒撍掔偺愭抂悈怺乮hs乯偑丄攇偺嶌梡偵傛傝奀掙抧宍曄壔偑婲偙傞尷奅偺悈怺乮hc丗堦斒偵奜奀奜梞偵柺偟偨奀娸偱偼10m掱搙乯偲斾妑偟偰彫偝偄応崌丄奀掙偺煵熤屻丄杊攇掔傗杊嵒撍掔偺愭抂傪夞傝崬傫偱廃曈堟偐傜幷暳堟傊偲嵒偑嵞傃塣傃崬傑傟傑偡丅偙傟偼増娸曽岦偺嵒堏摦偵傛傞傕偺偱丄堦斒偵増娸昚嵒偲屇偽傟傑偡丅偙偺傛偆側嵒堏摦偑偁傞偲廃曈堟偺奀昹搚嵒検偑尭傞偙偲偵側傝丄奀娸怤怘偑惗偠傞偺偱偡丅

摨條偵丄壨愳偵偁偭偰傕攇偺嶌梡偱壨岥偵嵒偑夁忚偵懲愊偟偰暵嵡偡傞偙偲傪杊巭偡傞偨傔偵壨岥煵熤偑峴傢傟偰偒偰偍傝丄偲偔偵棳検婯柾偺彫偝偄搒摴晎導娗棟偺擇媺壨愳偱懡偔偺帠椺偑偁傝傑偡丅偙偺傛偆偵峫偊傞偲丄傢偑崙偺懡偔偺奀娸偱偼丄奀娸晹偐傜嵒傪庢傝嫀傠偆偲偡傞塩傒偑挿偄擭寧偵傢偨偭偰庬乆峴傢傟偰偒偨偙偲偵側傝傑偡丅

嬶懱揑懳墳嶔

偁傞奀娸偐傜増娸昚嵒偺嶌梡偵傛偭偰増娸曽岦偵塣偽傟丄椺偊偽杊攇掔偵傛傞攇偺幷暳堟撪偵懲愊偟偨搚嵒傗壨岥懲愊搚嵒偼丄峘榩朄丒嫏峘嫏応惍旛朄偍傛傃壨愳朄偵傛傟偽彍嫀偡傋偒偲側偭偰偄傑偡丅堦曽奀娸朄偱偼奀娸偐傜偺搚嵒嵦庢傪嬛巭偟偰偄傑偡丅

偙偺傛偆偵奀娸偐傜搚嵒傪捈愙嵦庢偡傞偺偲偼堎側傞傕偺偺丄堦扷増娸昚嵒偺嶌梡偱塣偽傟偨弖娫偵丄搚嵒偵懳偡傞峫偊曽偑傾儀僐儀偲側傞偺偱偡丅攇偵傛傞嵒偺堏摦偼帺慠尰徾偱偁傝丄偲偔偵杊攇掔偺傛偆側峔憿暔傪憿偭偨応崌丄増娸昚嵒偺嫮偄嶌梡偑婲偙傞偙偲偼壢妛揑偵偼廫暘梊尒壜擻偱偡丅

偙偺傛偆側帺慠尰徾偵懳偟偰丄尰嵼偺朄棩偲偦偺塣梡婎弨偑廫暘偱偼側偄偺偱偡丅偙偺寢壥丄嫏峘丒峘榩丒壨愳偺婎弨偵廬偭偰煵熤傪峴偄丄搚嵒傪張暘偡傞偙偲偼丄嵟廔揑偵廃曈奀娸偺怤怘傪傕偨傜偡偲偄偆寢壥偵帄傞偺偱偡丅

偟偐傕丄偙傟傜偼傢偑崙慡懱偱摑堦揑偵梡偄傜傟偰偄傞偺偱丄慡偔摨偠尰徾偑慡崙奺抧偱尒傜傟傞偙偲偵側傞偺偱偡丅攇偺幷暳堟偵懲愊偟偨搚嵒偼忈奞暔偱偡丅偟偐偟丄傑偭偨偔摨偠搚嵒偑椬偺奀娸偱偼婱廳側帒尮偱偡丅偦傟偼杊岇婡擻忋偺傒偱偼側偔丄寬慡側増娸堟惗懺宯傪堐帩偟偰偄偔忋偱傕側偔偰偼側傜偸傕偺偱偡丅偙傟傜椉幰傪怺偔峫偊偨偲偒丄煵熤搚嵒偼揔愗側曽幃偵傛傝廃曈奀娸傊栠偡曽嶔傪庢傞偙偲乮僒儞僪儕僒僀僋儖乯丄偦傟傪堎側傞娗棟幰娫偱廫暘側憡屳棟夝偺傕偲偱恑傔傞傛偆惂搙傪夵傔傞偙偲偑惀旕偲傕昁梫偱偡丅偦偆偱側偗傟偽怤怘偼塿乆傂偳偔側傞偙偲偼娫堘偄偁傝傑偣傫丅

挊丗塅懡崅柧丂奀梞惌嶔尋媶嵿抍敪峴俀侽侽俆擭俈寧俆擔亀煵熤偲奀娸怤怘亁

(奀梞惌嶔尋媶嵿抍儂乕儉儁乕僕傛傝)

丂

仭俀丄乽抲偒嵒乿偲偄偆曽朄

抲偒嵒偲偼偦偺柤偺捠傝丄乽嵒傪抲偔乿偺偱偡偑丅偳偆偄偆偙偲偐偲偄偆偲丄奀娸偵棳傟拝偔嵒偲偄偆偺偼傕偲傕偲壨愳偺忋棳偐傜棳傟偮偔傕偺偼偛彸抦偺捠傝偱偡丅婎杮偵婣傝丄偱偼棳偝傟偨搚嵒傪傕偆堦搙丄壨愳偺栠偣偽偄偄偺偱偼側偄偐偲敪憐偐傜惗傑傟偨嬌傔偰尨巒揑側曽朄偱偁傝傑偡丅栤戣偼偦偺懡偔偁傝傑偡偑丄愭偵偛徯夘偟偨強堗乽峔憿暔乿愝抲傪拞怱偲偟偨怤怘杊巭嶔偲偼乽宨娤乿揑側栤戣傪峫椂偟偨傕偺偱偼偁傝傑偡丅

偦偙偱丄偦偺徯夘偲偟偰乽恄撧愳導寶愝嬈奅僯儏乕僗乿偱徯夘偝傟偨憡柾愳悈宯偱偺乽抲偒嵒乿偵娭傢傞婰帠傪偛徯夘偟偨偄偲巚偄傑偡丅

仭 導偑奀娸怹怘懳嶔偱憤崌搚嵒娗棟寁夋嶔掕傊

導搚惍旛晹偼丄憡柾榩偵柺偡傞奀娸怹怘懳嶔偺堦娐偲偟偰丄僟儉捈壓傊偺抲偒嵒傪幚巤偟丄偙偺寢壥傪摜傑偊偰丄憤崌搚嵒娗棟寁夋傪嶔掕偡傞峫偊丅婛偵庰擋愳悈宯偱搚嵒偺棳傟偺挷嵏側偳傪恑傔偰偄傞偑丄憡柾愳悈宯偱傕弴師挷嵏傪峴偭偰丄抲偒嵒偵傛傞岠壥側偳傪専徹偟丄傛傝岠壥揑側怹怘懳嶔傪傑偲傔偰偄偔曽恓偩丅抲偒嵒偵偼抧尦偺嫤椡偑昁梫側偙偲丄傑偨専徹偲寢壥暘愅偵帪娫偑偐偐傞偙偲偐傜丄俆僇擭掱搙傪傔偳偵寁夋傪嶔掕偡傞尒捠偟丅

丂導撪偱偼丄姖働嶈奀娸傗彫揷尨奀娸丄暯捤奀娸丄擇媨奀娸側偳憡柾榩偵柺偡傞奀娸慄偺怹怘偑恑傫偱偄傞丅姖働嶈奀娸桍搰抧嬫偱偼丄夁嫀20擭娫偺挷嵏偱奀娸慄偑60嘼埲忋怹怘偟丄嵒昹偑徚幐偡傞側偳丄奀娸偺憗婜曐慡偑媮傔傜傟偰偄傞丅

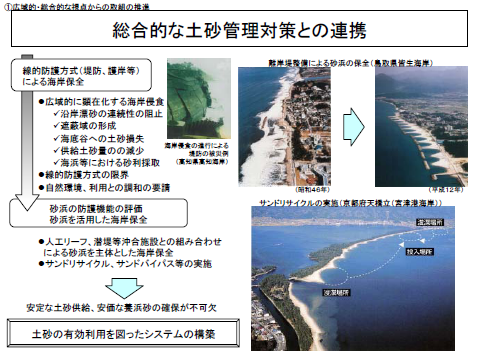

丂憡柾榩偺怹怘偼丄仱僟儉偺姰惉傗壨彴孈嶍偵傛傝丄壨愳偐傜偺搚嵒偑尭彮偟偨偙偲仱杊攇掔側偳偺峔憿暔偵傛傞嵒偺棳傟偺曄壔仱媫弒側憡柾榩偵嵒偑棊偪崬傒傗偡偄亅側偳偑梫場偲峫偊傜傟偰偄傞丅

丂偙偺偆偪丄壨愳偐傜偺搚嵒偺尭彮傪怘偄巭傔傞偨傔偺巤嶔偺侾偮偲偟偰丄抲偒嵒傪峴偆丅僟儉屛偺煵熤搚嵒傪僟儉捈壓偵抲偒丄峖悈乮僟儉偐傜偺曻悈乯帪偵搚嵒傪帺慠偵棳偟丄憡柾榩偵搚嵒偑棳傟崬傓傛偆偵偡傞丅

丂憡柾愳偱偼丄崙搚岎捠徣傗嶳棞導傜偲崌摨偱愝抲偟偨乽憡柾愳悈宯搚嵒娗棟崸択夛乮嵗挿丒嵒揷寷屷嶳棞戝妛嫵庼乯乿偑丄憡柾愳偺寬慡側搚嵒娐嫬傪幚尰偡傞偨傔偺採尵偲偟偰丄僟儉煵熤搚傪壓棳壨愳偺抲偒嵒偲偟偰妶梡偡傞偙偲側偳傪採埬丅仱揔愗側搚嵒偺検偲幙偺棳傟傪妋曐偱偒傞曽嶔仱僟儉煵熤搚側偳傪棙梡偟偨壓棳壨愳傊偺抲嵒懳墳偺幚巤偲儌僯僞儕儞僌丄懳嶔岠壥偺専徹亅側偳傪幚巤偡傞傛偆媮傔偨丅

丂偙偆偟偨摦偒傕摜傑偊丄摨晹偱偼丄庰擋愳悈宯丄憡柾愳悈宯偱壨愳偺搚嵒偺棳傟傪挷嵏偟丄抲偒嵒偵傛傞岠壥傪摜傑偊偨憤崌搚嵒娗棟寁夋傪嶔掕偡傞曽恓丅嫬愳棳堟偱傕忋棳偐傜壓棳偵偐偗偰偺搚嵒偺棳傟丄抲偒嵒偺岠壥側偳傪専摙丄挷嵏偡傞丅

丂僟儉屛偺戝検偺煵熤搚嵒傊偺懳墳偲偟偰偼丄攔嵒娗偺惍旛側偳傕峫偊傜傟偰偄傞偑丄懡偔偺帠嬈旓偑偐偐傞偙偲傗丄娗偑媗傑偭偨傝嶍傜傟傞偙偲偑憐掕偝傟傞偨傔丄嬶懱壔偵偼帄偭偰偄側偄丅摉柺偼丄拞挿婜揑側専徹傪峴偄側偑傜丄抲偒嵒偵傛傞懳嶔傪恑傔偰偄偔曽恓丅

丂堦曽丄峔憿暔偵傛傞搚嵒偺棳傟偺曄壔偵偮偄偰傕丄怴偨側棧娸掔傗僿僢僪儔儞僪丄儗儞僘徥側偳丄怴岺朄傪梡偄偨幚徹幚尡側偳傪峴偭偰偄傞丅抲偒嵒偵傛傞壨愳偐傜偺搚嵒偺棳傟傪憹傗偡偙偲偲暯峴偟偰丄峔憿暔偺怴偨側惍旛庤朄偵偮偄偰傕専摙傪恑傔傞丅

弌揟丗亀寶愝怴暦幮儂乕儉儁乕僕亁

(寶愝怴暦幮儂乕儉儁乕僕傛傝)

丂

仭俁丄乽僒儞僪僶僀僷僗乿偲偄偆曽朄 僒儞僪僶僀僷僗岺朄偲偼峔憿暔偵傛偭偰嵒偺堏摦偑抐偨傟偨壓庤懁奀娸偵丄峔憿暔忋庤懁偵懲愊偟偨搚嵒傪桝憲丒嫙媼偡傞岺朄偱偡丅

搚嵒桝憲曽朄偲偟偰偼丄棨忋塣斃丄煵熤慏摍偵傛傞奀忋塣斃丄僷僀僾儔僀儞摍偑偁傝傑偡丅

壨愳壨岥晅嬤偵峘榩巤愝摍乮嫏峘摍乯偑傛偔寶愝偝傟偰偄傞偲巚偄傑偡偑丄壨愳壨岥晅嬤偵峔憿暔偑憿傜傟傞偲丄壨愳偐傜偺嵒偺棳傟偑戝偒偔曄壔偟丄偁傞売強偱偼嵒偑懲愊偟丄懠偺売強偱偼奀娸怤怘偑恑傓働乕僗偑懡偄偲巚偄傑偡丅偦偺傛偆側応強偱偺巤岺専摙偑堦斒揑偵懡偄傛偆偱偡丅

擔杮偱偼惷壀導偱崙撪弶傔偰偺僷僀僾儔僀儞傪巊偭偨僒儞僪僶僀僷僗岺朄傪摫擖偡傞傛偆偱偡丅

偙傟偼婛偵僆乕僗僩儔儕傾搶奀娸傗傾儊儕僇偺曽偱丄幚巤惉岟傪壥偨偟偰偄傞傛偆偱丄帺慠娐嫬傊偺塭嬁偑彮側偔擔杮偱傕拲栚偝傟偰偄傞岺朄偱偡丅乮弌揟丗儃僨傿儃乕僪.com)

偙偺傛偆偵奀娸偺愭峴帠椺傪恀帡偰傛偆傗偔擔杮偱傕幚巤丒専摙偑偼偠傑傝傑偟偨丅

偙偺僒儞僪僶僀僷僗岺朄偵偮偄偰傕擔杮偵偍偗傞尰抜奒偱偺婰帠傪徯夘偟傑偡丅

丂

仭偙偺復偱偼尰嵼丄尋媶偺恑傫偱偄傞奀娸寁夋偵増偭偰丄摨偠傛偆偵乮梫場丗奀嵒嵦庢傑偨偼奀娸煵熤偵敽偆乯奀娸怤怘栤戣偲偝傟傞崅抦導偺崅抦奀娸偺懳嶔傪専徹偟丄姖儢嶈奀娸偵惗偐偡傋偒夵慞揰傪尒弌偟偨偄偲峫偊傑偡丅

嘆

仭傑偢丄偙偙偱偼偭偒傝弎傋偰偍偒偨偄偙偲偼丄奀娸怤怘栤戣傪夝寛偡傞偨傔偵奀娸偵偮偄偰偺傒偺懳嶔傪島偠傞傛偆側帪戙偱偼偁傝傑偣傫丅乮徻偟偔偼嘇偺恾傪梡偄偰弎傋傞乯偦偙偱丄嘆偺恾偵偍偄偰徯夘偡傞揰偲偟偰乽憤崌揑側乿搚嵒娗棟惌嶔偑媮傔傜傟丄嶔傪懪偨傟偰偄傑偡丅傑偨丄偙偺憤崌搚嵒娗棟惌嶔偵偼峴惌丒巗柉丒婇嬈偺榞傪挻偊偨楢実傪廳帇偟丄幚嵺偵懡偔偺奀娸偱僷乕僩僫乕僔僢僾傪寢傫偱偄偔偙偲偑廳梫偱偡丅 傕偪傠傫丄崅抦導偺奀娸偱傕偙偺傛偆側娭學傪寢傫偱偄傑偡丅

嘇

仭偱偼丄偦偺憤崌揑側搚嵒娗棟惌嶔偲偼偳偺傛偆側奣擮偱偁傞偐丅 偦傟偼傑偝偵丄偙偺嘇偺恾偑巜偡傕偺偱偁傞丅摿偵丄姖働嶈奀娸傊偺搚嵒偺嫙媼尮偼宩愳丒憡柾愳偱偁傞丅偙偺恾偺傛偆偵丄愳偺忋棳偵埵抲偡傞乽嶳乿偱偼丄杊嵭婡擻傪妋曐偟丄揔愗偵搚嵒偺嫙媼傪懀偡偙偲偑媮傔傜傟傞丅偦偟偰丄惗妶悈尮妋曐傪惉偡僟儉偺悇嵒懳嶔傪悇恑偟丄僟儉偵挋傑偭偨搚嵒傪嬌傔偰帺慠偵棳偡偨傔偺僶僀僷僗僩儞僱儖側偳偑偁偘傜傟傞丅偦偟偰丄壨棳丒奀娸偱偼奀昹偺嵞惗偵岦偗偨挷惍僔僗僥儉偺峔抸偵岦偗丄嵒杊偊傫採丒懡栚揑僟儉偺懲愊搚嵒傪彍愇丒塣斃偟丄奀娸偺梴昹摍偺妶梡傪峴偆丅愭偺慜復偱偁偘偨僒儞僪僶僀僷僗傕偦偺堦偮偱偁傞丅偙偺傛偆側丄堦売強丄堦売強傪暘偗偰暿偺妵傝偵偣偢丄乽悈宯乮棳嵒宯乯乿偺栤戣偲偟偰埖偆偺偱偁傞丅

嘊

仭師偵丄奯崻傪墇偊偨娭學丒僷乕僩僫乕僔僢僾偺椺偲偟偰乽崅抦奀娸僷乕僩僫乕僔僢僾乿傪偛徯夘偟傑偡丅乽崅抦奀娸僷乕僩僫乕僔僢僾乿偲偼崅抦奀娸撿崙岺嬫乮撿崙巗廫巗抧嬫乯偐傜怴嫃岺嬫乮搚嵅巗怴嫃抧嬫乯偵偐偗偨捈妽奀娸岺帠巤岺嬫堟撪偵偍偄偰丄惔憒儃儔儞僥傿傾妶摦偵傛傝丄奀娸偺嶶棎僑儈摍傪庢傝彍偒丄旤偟偄奀娸娐嫬傪憂傞慡崙偱弶傔偰偺庢傝慻傒偱偡丅 偙傟偵懳偟偰丄恄撧愳導姖働嶈巗偵偍偄偰傕丄乽傎偺傏偺價乕僠姖働嶈乿偺傛偆側巗柉抍懱偑愊嬌揑偵奀娸傊偺巗柉偩偗偱偼側偔丄導奜傊偺忣曬偺敪怣傪峴偭偰偄傑偡丅傕偪傠傫丄姖働嶈偺婇嬈丄傑偨妛幆娭學幰丄恄撧愳導抦帠傕嶲壛丄傛偆傗偔偙偺傛偆側僷乕僩僫乕僔僢僾偑峔抸偝傟偰偒偨抜奒偱偡丅偟偐偟丄偙偺姖働嶈偺帠椺偱偼丄偙偺妶摦偺拞怱偼巗柉抍懱偺屇傃偐偗偱偁傝丄崅抦奀娸偺応崌偱偼丄崙搚岎捠徣偺儂乕儉儁乕僕偱丄偙偺傛偆側妶摦傪岞曞偟偰偄傞揰偱偁傞丅

嘋

仭偙偙偱丄奀娸怤怘栤戣偺崻姴偵偁偭偨峴惌偺娗妽偺栤戣傪偁偘偨偄丅 挿擭丄峴惌懁偱偼帺暘偺娗妽抧堟偩偗傪庣傝丄懠抧堟偵偼偍峔偄側偟偺傛偆側偙偲偑懡乆偁偭偨丅 椺偊偽丄俙偲偄偆抧堟偱側傫傜偐偺梫場偱婲偒偨怤怘傪夝寛偡傞偨傔偵丄椬偺俛偲偄偆抧堟偑俙抧堟偑島偠偨嶔偵傛傝丄偦傟傑偱偼側傫偺塭嬁傕側偐偭偨娗妽奀娸偱怤怘栤戣偑婲偒偨偲偄偆帠椺傪丄偙偺尋媶傪捠偟偰懡偔帹偵偟偨丅偙偺傛偆側栤戣傕丄悈宯偲偄偆奣擮偱偼側偔扨懱偺栤戣丄働乕僗偲偟偰埖偭偨偙偲偵婲場偡傞傕偺偱偁偭偨丅偙偺傛偆偵峀堟揑丒憤崌揑側帇揰偐傜丄偙偺栤戣傪埖偆偙偲偺廳梫惈偑暘偐傞丅

嘍

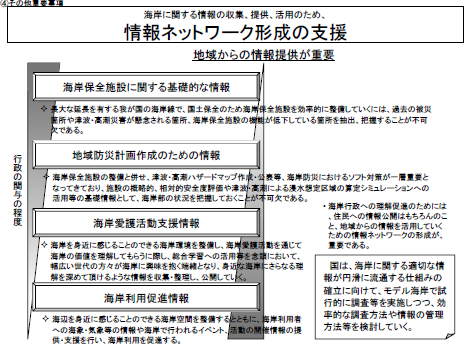

仭嘍偺恾偺拞偱戝偒側乽椡乿偑傑偝偵乽巗柉乿偐傜偺忣曬採嫙偲偁傝傑偡丅 偙偺乽巗柉偐傜偺椡乿丄巗柉偑乽偙偺奀偼偍偐偟偄乿偦偆姶偠傞偙偲丄偟偐傕懡偔巗柉偑丄偦偟偰偦偺巕傊丄懛傊丅 偙偺僉乕儚乕僪偲偟偰乽巗柉揑帺変乿偑偁傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅乮俈復嶲徠乯

仭尰嵼丄徝撿奀娸偱傕丄巹偑尋媶傪巒傔偨崰傛傝惙傫偵偦偺怺崗偝傪敪怣偟偰偄傞偲巚偄傑偡丅 偟偐偟丄崅抦導偲偺戝偒側堘偄偼傗偼傝丄偦偺拞怱偑崙搚岎捠徣偺崅抦導偺帠柋強偑尅堷栶偲側傝丄妶摦傪恑傔偨偙偲偱偁傞丅 恄撧愳導偺徏戲抦帠偑丄徝撿奀娸偺帇嶡傪峴偭偰偄傞偙偲傕傕偪傠傫彸抦偟偰偄傑偡偑丄傗偼傝姖働嶈奀娸偺偙偺妶摦偺拞怱偼巗柉僌儖乕僾偺偁傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅 忣曬偺敪怣偵巗柉偺椡偱偼尷奅偑偁傝傑偡丅姖働嶈巗挿傪朘栤偟偨嵺偵巗挿偑偍偭偟傖偭偨撪梕傪崱丄巚偄曉偡偲丅 懡偔偺応偱丄偙偺栤戣傪敪怣偟偰偄偔偙偲偵恠偒傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅 偦偺偨傔偵丄忣曬偺僱僢僩儚乕僋偲偟偰丄偄傑傗擔杮慡崙偱婲偒偰偄傞偙偺奀娸怤怘栤戣偵娭偟偰丄慡崙婯柾丒悽奅婯柾偱偺僱僢僩儚乕僋偺峔抸傪栚巜偡偙偲傪巹偼朷傒傑偡丅

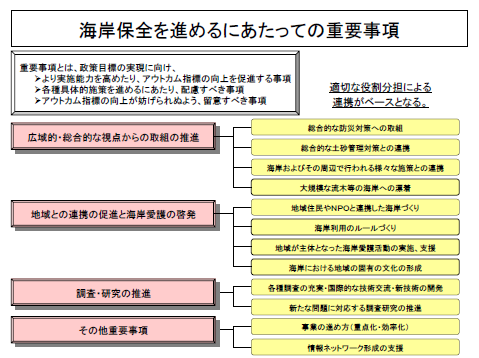

嶲峫帒椏丗崙搚岎捠徣峘榩嬊亀奀娸怤怘偵摉偨偭偰偺廳梫帠崁乮暯惉侾俇擭俇寧俀係擔乯亁

仭恄撧愳導偺徝撿奀娸偲崅抦導偺崅抦奀娸偺帠椺傪斾妑尋媶偟偰傒傞偲丄巹偼導偵偍偗傞乽惻嬥乿偺巊偄摴丄巊偄曽丄傑偨偼寶抸丄搚栘嬈幰偵偍偗傞岞嫟帠嬈偵懳偡傞埶懚偺堘偄偑偁傞偲峫偊傑偡乮壖愢乯 偙傟偼摨偠傛偆側乽奀娸怤怘乿偲偄偆栤戣偵懳偟偰導偺偍偐傟傞崙搚岎捠徣偺弌挘強偺庢傝慻傒曽偺堘偄側偳丄偦偆峫偊偝傟傜傟傞揰偑懡偔偁傝傑偡丅 傑偨丄偙偺傛偆偵導扨埵偵偍偄偰傕丄偁傞栤戣偵懳偡傞抧尦崙夛媍堳偺傕偮乽椡乿丄偦偺強堗乽昜廤傔乿偵娭傢傞栤戣乮壖愢乯偑巆偝傟偨尋媶壽戣偲偟偨偄偲峫偊傑偡丅

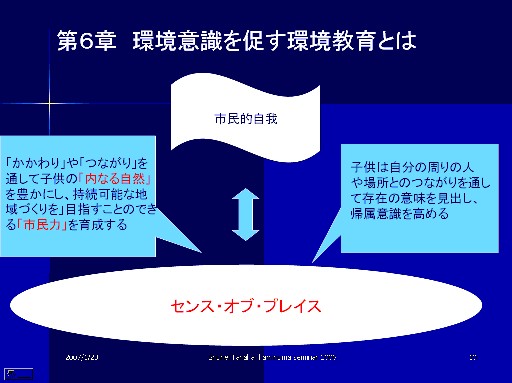

仭悽娫偱帺慠偲尵偊偽丄偳偺傛偆側傕偺傪恖偼巜偡偱偟傚偆偐丅偦傟偼丄墦偔偺嶳傗丄奀傪巜偟丄擔忢惗妶偺応偱偼側偐側偐懱尡偟側偄傕偺傪巜偡偺偐傕偟傟傑偣傫丅 偟偐偟丄偙偺復偱巹偑弎傋偨偄帺慠偲偼乽撪側傞帺慠乿偲偄偆傕偺偱偡丅巹偼偨傑偨傑奀偺偁傞娐嫬偵堢偭偨偩偗側偺偐傕偟傟傑偣傫丅偟偐偟丄偦傟偼巹偵偲偭偰偺帺慠偱偁傝傑偡丅乽撪側傞帺慠乿偲偼屄乆偺恖娫偑書偔帺暘側傝偺帺変偱偁傞偺偱偡丅偙偺傛偆側乽撪側傞帺慠乿傪堢偰傞娐嫬嫵堢偲偼偳偺傛偆側傕偺側偺偐傪丄偙偺戞俇復偱専徹偟偰偄偒偨偄偲峫偊傑偡丅

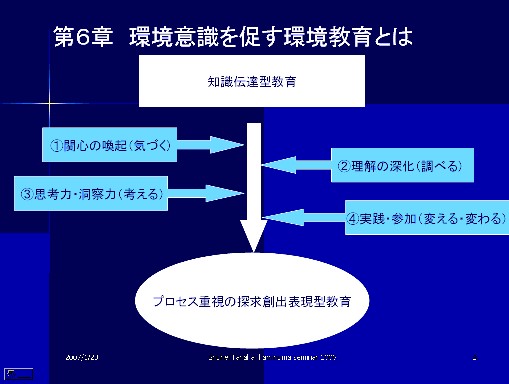

仭 俀侾悽婭偺嫵堢偼乽抦幆揱払宆乿偺嫵堢偐傜丄巕嫙堦恖傂偲傝偑帺傜壽戣傪尒弌偟丄峔憐傪棫偰丄偝傑偞傑側扵媮妶摦傪捠偟偰傛傝傛偔栤戣傪夝寛偡傞帒幙傗擻椡傪堢惉偟丄帺暘偺峫偊傪昞尰偟丄偝傜偵摙榑傪怺傔偰偄偔夁掱傪捠偟偰丄懡條側堄尒偵懳偟偰姲梕偝傗壙抣傪擣幆偟偰偄偔僾儘僙僗廳帇宆偺妛廗偲偟偰偺乽扵媮憂弌昞尰宆乿偺妛廗娤傊偺曄妚偑媮傔傜傟偰偄傞丅 娭怱偺姭婲乮婥偯偔乯仺棟夝偺怺壔乮挷傋傞乯仺巚峫椡丒摯嶡椡乮峫偊傞乯仺幚慔丒嶲壛乮曄偊傞丒曄傢傞乯偲偄偭偨妛廗夁掱傪梿慁忬揋偵偨偳傝丄偝傑偞傑昞尰妶摦傪敽偆庼嬈偯偔傝乮僇儕僉儏儔儉僨僓僀儞乯偑昁梫偱偁傞丅 偮傑傝巕嫙偺乽嬃偒乿傗側偤丄偳偆偟偰偲偄偆乽媈栤乿偵懳偟偰丄巕嫙偲嫵巘傑偨偼戝恖偑嫟偵扵媮幰偲側偭偰乽挷傋乿乽峫偊乿偰乽幚慔丒峴摦乿偵偮側偘偰偄偔妛廗偱偁傝丄俀侽侽俀擭係寧偐傜巒傑偭偨乽憤崌揑側妛廗偺帪娫乿偑偦偺棟擮傪幚慔偡傞妛傃偲偟偰婜懸偝傟偰偄傞丅偙偺妶摦傪崅抦導偼乽帺慠妛峑乿偲偄偆宍偱幚慔偟偰偄傑偡丅傑偨姖儢嶈巗偱傕巗柉抍懱乮傎偺傏偺價乕僠幚峴埾堳夛摍乯偑拞怱偲側偭偰幚慔偟偰偒偰偄傑偡丅

(崙搚岎捠徣巐崙惍旛嬊丒崅抦峘榩丒嬻峘惍旛帠柋強儂乕儉儁乕僕傛傝丒崅抦廃曈偺帺慠妛峑)

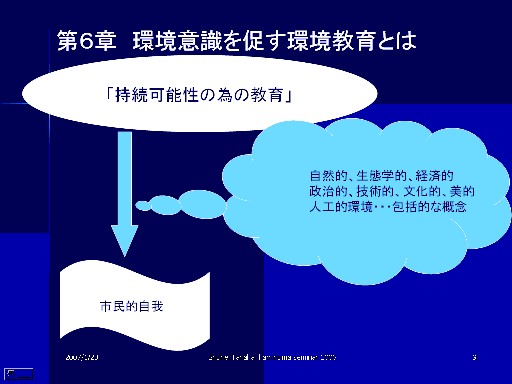

仭乽帩懕壜擻惈偺偨傔偺嫵堢乿偺奣擮偐傜偲傜偊傞偲丄娐嫬嫵堢偼丄帺慠揑丄惗懺妛揑丄宱嵪揑丄惌帯揑丄媄弍揑丄暥壔揑丄旤揑丄恖岺揑娐嫬傪懳徾偲偡傞曪妵揑側奣擮偱偁傝丄恖娫偲娐嫬偺娭學偺暔棟揑丄抦揑丄惛恄揑摿幙傪儂儕僗僥傿僢僋乮慡楢娭揑乯偵扵傞傕偺偱偁傞丅 乽偐偐傢傝乿乽偮側偑傝乿傪廳帇偟偨懱尡宆丒嶲壛宆妛廗偱丄妛嵺揑傾僾儘乕僠傗僔僗僥儉巚峫偵傛傝懡暥壔揑側僷乕僗傌僋僥傿僽傪戱偄偰偄偔傕偺偱側偗傟偽側傜側偄丅

仭 巕嫙偨偪偵乽応強偺懳偡傞姶妎乿乮僙儞僗丒僆僽丒僾儗僀僗乯乽帺暘偨偪偱娐嫬傗嬻娫傪曄壔偝偣傞偙偲偑偱偒傞椡乿乽偳偆偄偆梀傃傗妛傃偺嬻娫偑椙偄偺偐僀儊乕僕偡傞椡乿乽巕嫙偨偪偺傾僀僨傾傪幚尰偡傞偨傔偺僗僉儖乿側偳傪偮偗偝偣傞偨傔偵丄偝傑偞傑側懱尡傪愊傒廳偹側偑傜妛傇巇妡偗偼丄擔杮偺乽憤崌揑側妛廗偺帪娫乿偵摫擖偱偒傞幚慔偱偼側偄偱偟傚偆偐丅 偙偺僙儞僗丒僆僽丒僾儗僀僗亖巗柉揑帺変偺堢惉傪捠偟偰丄屄恖堦恖傂偲傝偺乽帺慠乿傪帩偭偰傎偟偄偲巚偄傑偡丅 巹偲摨偠傛偆偵丄徝撿奀娸偵怗傟傞偙偲偺懡偄恖偱傕丄奀娸偑怤怘偝傟偰傕丄壗傕姶偠側偄恖傕偄傞偱偟傚偆丅 媡偵丄巹偑姶偠側偄栤戣偵懳偟偰丄崱傕側偍庢傝慻傫偱偍傜傟傞曽傕摨偠傛偆偵偄傜偭偟傖傞偲巚偄傑偡丅 巹偼丄偙偺徝撿奀娸偺怤怘栤戣偵娭偟偰乽姶偠傞乿乽姶偠側偄乿偲偄偆媍榑傪偟偨偄偺偱偼側偔丄乽帺暘乿側傝偺乽帺慠乿傪帩偮偙偲偑丄崱屻戝偒偔尵偊偽丄抧媴慡懱偱婲偒傞娐嫬栤戣偵懳偡傞堦斣廳梫側乽姶妎乿側偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅 偦偺堊偵傕丄愄偺帺慠偵堨傟偨抧媴傪抦傜側偄乽偙傟偐傜偺巕嫙乿偨偪偵偼偙偺乽姶妎乿傪帺暘側傝偺広搙偱杹偄偰傎偟偄偲峫偊偰偄傑偡丅

嶲峫弌揟丗帥惣弐堦丂愇峅岝丂挊亀娾攇島嵗丒娐嫬宱嵪丒惌嶔妛丂戞係姫丂娐嫬曐慡偲岞嫟惌嶔傛傝亁

仭嵟屻偵傑偲傔偲偟偰丄偙偺奀娸怤怘栤戣傪尋媶僥乕儅偵慖傫偩偺偼傕偆俀擭埲忋慜偵側傝傑偡丅

偦偺摉帪偺徝撿奀娸偼丄傑偝偵奀娸偵嵒傪塣傫偱丄側傫偲偐奀娸傪曐偭偰偄偨帪婜偱偟偨丅奀娸偵戝偒側岺帠梡偺婡夿偑擖傝丄恑擖嬛巭嬫堟傕懡偔偁傝丄娬嶶偲偟偨傕偺偱偟偨丅妋偐丄搤偵岺帠傪戝妡偐傝偵峴偭偰偄偨偲巚偄傑偡丅

偁偺搤偵丄奀娸偵峴偭偰乽偍偐偟偄乿偭偰巚偭偨帺暘偺崻姴偵偁偭偨傕偺傪彮偟偢偮丄墦夞傝偟側偑傜昍夝偄偰偄偭偨丅

偦傫側尋媶偱偟偨丅帺暘偺栤戣堄幆丄偦傟傪抦傠偆丄扵傠偆偲偡傞傕偺偺尒曽丄峫偊曽傪抦傝傑偟偨丅

乽帺暘乿偲偄偆恖娫傪孈傝壓偘偨寢壥偑偙偺僛儈偺懖嬈尋媶偱偡丅

2007.2.3 姰

| 憗堫揷戝妛幮夛壢妛晹丂惌嶔壢妛尋媶丂忋徖僛儈僫乕儖

Copyright (C)2005-2007 Shuhei Tanaka. All rights reserved.All sea is Blue forever. |