このページは、早稲田大学社会科学部上沼ゼミナールの個人研究用ホームページです

Theme of Graduation Thesis 遠隔医療活用と医療人事政策による地域間医療格差是正の可能性

「少子高齢化」という問題は、私が高校生の頃には既に問題視されており、現在も大きな政策的課題となっている。

高齢化に伴って深刻な影響を受けるものとして、「医療」が挙げられる。

現在、過剰診療との指摘が多い高齢者の医療費を効率化する必要性があり、「社会的入院」を減らし、病院のサロン化を防ぐ必要性があるとされている。

しかし、現状では介護療養・介護施設などの社会的インフラは貧弱であり、高齢者は行き場をなくす恐れがあると思われる。また、一方で「格差社会」が叫ばれる中で、中央と地方における「医療格差」も深刻な問題になりつつある。地方における深刻な医師の不足と都市における医師の集中という「医師の偏在」が大きな問題となっている。

そこで、私はIT技術を利用した遠隔医療を活用と医師人事政策を地域間医療格差対策の両輪と捉え、対策の地域間医療格差是正の可能性に焦点を当てたいと思う。

この論文ではその可能性について、政府・地方自治体・医療関係者・メーカー・市民等が主なアクターの動きを観察しながら、検証したいと考える。

2007年7月2日付の読売新聞東京版朝刊で、「地域医療」というテーマで行われた世論調査の結果が公表された。世論調査の結果は、格差が広がる「地域医療」の現状を反映したものだった。

調査結果によると、「自分の住む地域で医師不足を感じたことがあるか」という質問に対して、全体で31.0%の人が「ある」と回答した。都市の規模別に見てみると、「大都市(政令指定都市と東京23区)」では「ある」と回答した人は25.1%だったのに対し、人口10人以上の中規模都市では「ある」と答えた人は27.8%、人口10万人未満の小都市では37.6%、町村では40.6%が「ある」と回答し、都市規模が小さくなるほど満足度が低くなる傾向が見られた。

「実際に医師不足を感じたことことがある診療科は」という設問に対し、産婦人科(42.7%)、小児科(37.1%)、眼科・耳鼻科(33.0%)の順という結果が出た。

2007年8月に発生した「妊婦たらい回し事件」は医師不足の象徴とも言える。記事を要約すると以下のようになる。

2007年8月29日、奈良県橿原市の妊娠三ヶ月の女性を搬送する途中で、救急車両と軽自動車が接触事故を起こした。女性は約40分後に大阪府高槻市内の病院へ搬送されたが流産だった。女性は無事。同日午前二時四十五分ごろ女性から『下腹部から出血した』という119番通報を受けた。産婦人科の救急搬送が可能な病院として、奈良県で唯一リストアップされた奈良県立医大病院に受け入れを打診したが、『医師が他の患者を手術中』などと断られた。その後、大阪府内の8病院にも打診したが、いずれも『産婦人科の医師がいない』などと断られ、午前四時二十分頃になって、高槻市内の病院に搬送することが決まったという。事故後、女性が病院に到着したのは119番通報から約3時間後の午前五時五十分頃だった。(2007年8月29日付け日本経済新聞夕刊より抜粋)

この事件が発生すると、多くのマスコミが受け入れを拒否した病院を「無責任」とバッシングした。しかし事件の詳細が明らかになるにつれて、産婦人科・小児科をはじめとする「医師不足」「病院に勤める医師の過酷な勤務実態」「妊娠してから一度も産婦人科に通わずに出産する『飛び込み出産』の妊婦」など様々な問題を浮き彫りにし、我々に提示したといえる。これら「妊婦の受け入れ拒否・たらい回し」や「崩壊寸前の産婦人科」は何も奈良だけの問題ではなく、全国的なものであると言える。同様の問題は東京、大阪、神奈川、千葉といった大都市でも発生している。

医師総数は一貫して増加しているにも関らず、医師が不足する地域が存在するのは、「医師の偏在」の問題が存在するからである。これら医師の偏在の背景として、

①「新医師臨床研修制度」の存在

②「新医師臨床研修制度」導入に伴う医学部の「医局」の人事権の弱まり

③医師向けの転職支援サービスの発達

を指摘することが出来る。ここに挙げた三つの問題は相互に関連していると考えられる。

①で挙げた「新医師臨床研修制度」とは、新人医師の総合的な診察能力を向上させる目的で2004年4月に導入された。一定期間、内科や外科等複数の診療科を回り、診察の経験を積むことを義務付け、研修先を自ら選べる点も以前とは異なる特徴的な点である。また、研修医の給与も改善された。これまでの研修制度では、幅広い分野の診察を経験することが無かったために、専門分野しか身につかないという弊害が指摘されてきた。そこで、医学部卒業後二年間、様々な診療科を回り、医師として総合的な知識を得られるようになった。また、研修中の医学生、特に私立大学医学部の学生は、研修期間中の給料が月数万円と極端に安く、そのために夜間の病院等でアルバイトせざるを得なかった。この制度では、研修医の給与が引き上げられ、研修生の生活が以前より保障されるようになった。これらの点において、この「新医師臨床研修制度」は評価できる。

一方で、新医師臨床研修制度の下においては、研修医が原則自由に研修先を選べるようになった。そのため、症例が豊富で待遇が良い都市部の病院に人気が集中するようになった。これは、医学の世界は日進月歩であるので、「最新の技術や知識に触れていなければ、すぐに自分の技術や知識は時代遅れになってしまう」と考える医師は多いからである。

②の「医局の人事権」について考えてみたい。「医局」とは、大学病院の各診療科が束ねる医師集団を指す。教授を筆頭とする「教員」、「医員」(一般医師)、大学院生、研修医の他、他の病院に派遣された医師も所属している。「医局」は教授を頂点とするピラミッド社会を形成し、教授の命令は医局では絶対とされ、教授の命に逆らうことは、大学病院での地位を失うことと同義であった。かつて国公立の大学病院には、七割以上の卒業生が入局した。医局は地域の医師供給を担っていた。教授は医師の人事権を持ち、地方の病院へ派遣することは日常的であった。若手は派遣先の病院で基本症例を学び、技術を磨いた。この医局から地方病院への医師派遣は地域医療を支える上で大きな役割を果たしていたといえる。

しかし、新医師臨床研修制度が始まったことによって、医学部教授が絶対的な人事権を行使することは難しくなった。この制度では、研修先は医師自ら選べるようになったからである。厚生労働省の指定研修先に一般病院も含まれたこともあり、待遇がよく、多くの基本症例を学べる民間病院を選ぶ医師が増加した。

医師の医局離れに拍車をかけたのは③の「医師向け転職支援サービス」の拡大である。現在、100社近くが存在し、その一つ「フェーズワン」(東京)では、仲介を始めた04年から登録者は19倍に膨らんだ。この転職支援サービスの存在によって「医局を離れても食っていける」と考える医師は増えたと考えられる。

以上主に三つの要因が絡まりあった結果、地方の大学病院等で医師不足が起こり、自治体病院などに派遣していた医師を次々と引き揚げた。さらに、研修で各科を回るようになったことで、産科や小児科、外科といった診療科が他の診療科よりも勤務が過酷だという実態が研修生の目に映るようになり、敬遠する新医師が増加したとされる。

このような現状のなかで、広がってきているのは医学部に「地域枠」「僻地枠」を設ける動きである。

政府・自民党は僻地や離島等の地域の医師不足・偏在を解消するために全国の大学の医学部に卒業後10年程度の僻地等の地域医療に従事することを条件とした「地域医療枠(仮)」の新設を認める方針を固めた。記事によると、47都道府県ごとに年五人程度、全国で約250人の定員増を想定しており、地域枠の学生には授業料の免除やなどの優遇措置を設ける方針だ。

地域枠のモデルとなるのは、1972年に全国の都道府県が共同で設立した自治医科大学(栃木県下野市)。自治医科大学は在学中の学費等は大学側が貸与し、学生は卒業後、自分の出身都道府県での僻地等の地域医療に9年間従事すれば、学費返済などが全額免除され、事実上、僻地医療を義務付けている。新たな「僻地枠」ではこの自治医科大方式を全国に拡大することを想定している。全国には医学部を持つ国公立と私立の大学が計80大学あり、定員はいずれも100人前後。このうち、地域枠を設けた大学に対し、交付金等による財政支援を検討している。

医学部を卒業した学生対して僻地勤務を義務付けることは当初、「職業選択の自由」に接触する恐れがあるとして、慎重な声も上がっていた。しかし、「入学前から僻地勤務を前提条件にし、在学中に学費貸与等で支援すれば問題はない」と判断した。政府は06年8月「医師確保総合対策」を策定し、医師不足で悩む県にある大学医学部の定員増加を暫定的に認め、2008年から最大110人を認めた。しかし、医師不足解消の見通しは立たず、来年度予算編成に向けて、追加対策が必要との声が政府・与党内から出ていた。(2007年5月13日読売新聞東京版朝刊より抜粋)

このように、地元に定着する医師を増やすために、医学部の定員内に「僻地枠」「地域枠」を設ける大学は増加している。「地域枠」を設けている大学は、1997年に2大学、定員10人だったのが、2007年度には19大学、165人に増加した。2008年度からは、医師不足が深刻な青森、岩手、岐阜等10大学の大学医学部と自治医科大学で定員を各10名、計110名増やす。さらに、全国の国公立大医学部に、卒業後の僻地勤務を条件とした「僻地枠」を各五人程度増員する案も検討されている。

文部科学省は、2007年5月に、医学生を各地域の診療所で実地訓練する「地域医療臨床実習」を、国公私立全ての医学部で実施するように医学教育の指針(モデル・コア・カリキュラム)を改定した。これは、地域医療で特に重要とされる初期診療(プライマリー・ケア)や在宅医療などの体験を通じ、各地で求められる医師像を医学生に伝えるのが目的。卒業生が大都市部に集中するのを抑え、過疎地域の医師不足に繋げる狙いもある。(2007年5月2日 日本経済新聞夕刊記事より抜粋)

また、地域の医師不足を解消しようと、地元で働くことを条件に医学生に奨学金を出す自治体が急増している。2004年度は5県だけであったが、2007年度は31府県が導入した。内容は、月10万円~20万円程度を貸与し、卒業後に指定する地域で一定期間勤務すれば、返済が免除になる制度が多い。免除になる期間は、貸与年数と同じ長さからその二倍までと様々で、入学金や授業料を負担する自治体や特定の診療科について額を加算する例もある。以前は離島などを抱える自治体だけだったが、若い医師の大都市集中が加速し、奨学金を出す自治体は、05年度13県、06年度25県と増加。現在は東北6県、四国4県、島根、佐賀等が実施している。府県以外でも、8市1町1広域事務組合が導入。人口8万9000人の宮城県登米市では、07年度から「3人程度」に月20万円~30万円を支給している。

この奨学金制度の効果として、人口10万人当たりの医師数が全国ワースト2位(04年度12月末)の茨城県では、募集者が殺到した。茨城県は06年度、当初の予算に600万円を計上して、県出身者で他都道府県で学ぶ医学部生という条件で募集したところ、定員5人に18人が応募。急遽1560万円の補正予算を組んで全員に貸与することを決定した。07年度は新規12人枠に20人が応募し、一定の効果をあげているといえる。

医学部定員の増加に伴い、医師不足に悩む県が教育委員会などと連携して、地元の高校生の医学部進学を後押しする動きも見られる。政府が08年度入試から地元大学の医学部定員増を認めた10県のうち8県が、全県的な進学セミナーを開催している。

新潟県は今年度から、県立の新潟高校と長岡高校にある理数科に進路コースを選択する2年次から「メディカルコース」を新設した。過疎地の医師不足に悩む新潟県は、06年度から夏と春の休暇中、高校2年生を対象に3泊4日のセミナーを開いてきた。セミナーでは朝から夕方まで予備校講師の講義を受けた。「医師や弁護士の過疎解消」のため、県教育委員会が「難関学部突破」を掲げて05年度から夏季セミナーを開いてきた青森県は、対象を絞った「医学科コース」を新設。76人の高3生が予備校講師の指導を受けた。

東京や神奈川等の大都市圏では、中学受験の際、系列の高校から医学部への合格者数が、「一つの指標」になるほど医学部進学熱は加熱。こうした現状を受けて、何とか地元の高校生を医学部にと、各県では地域枠の導入等を始めたが、結局「定員枠が大きい一般入試での合格者を増やさないと、県内に残る確率の高い地元出身者が増えない」(大学医学部長)。実際、07年度の入学者の場合、新潟大学医学部(定員95人)に占める新潟県内の高校出身者は3割足らず。山梨大学医学部(定員100人)には、山形県内の高校出身者は二割ほどで、このうち一般入試の合格者は数人程度という。(2007年10月5日朝日新聞夕刊より)

医師不足を受けての、一種の「青田買い」が起こっているとも言える。

一定の効果を上げている「僻地枠・地域枠」、「医学生への奨学金」であるが、問題点も存在する。考えられる問題点として

①現状の医師不足を解決する即効性はないこと

②僻地勤務を嫌う学生もおり、全ての枠が埋まるとは限らない

③他府県からの医学生争奪戦になる恐れ

この三点が挙げられる。

①の「地域枠・僻地枠」「奨学金」政策の即効性に関して、一般的に医師が一人前になるまで、医学部を卒業してから平均10~15年かかるといわれている。つまり、現時点で医学生を「地域枠・僻地枠」「奨学金」で確保できたとしても、政策の効果が目に見えて現れるまでに最低でも15年から20年はかかると考えられる。よって、医学部・医学生に「地域枠・僻地枠」「奨学金」を設けたり、有望な高校生を県内に囲い込む政策は、中長期的な視点に立つものであって、現在の医師不足を解決する特効薬とはなり得ないと考えるべきである。

日進月歩の医学の世界において、常に最新の知識・技術に触れておかなければ、自分の知識・技術が時代遅れになってしまうことに恐れを抱く医師は多い。また、僻地勤務自体を嫌う学生も当然ながら存在する。②の学生の意識も、それらの恐れを反映したものであると考えられる。

医師不足対策として、医学生を対象とした奨学金を設けている全国31府県のうち、3割強に当たる、三重、石川、兵庫、鳥取、島根、広島、山口、徳島、高知、長崎、沖縄の11県で、2007年度の奨学金応募数が定員に達していない現状である。特に兵庫・広島両県は、募集から半年過ぎても応募が一件もない。神戸大学医学部の担当者は、「一年生ではまだ、僻地勤務の決心がつかない」。広島県の医療対策室の担当者は「奨学金返済条件となっている3年間の中山間地勤務がネック」とそれぞれ指摘している(2007年10月10日読売新聞記事より抜粋)。

医学部に「地域枠・僻地枠」を設け、奨学金を医学生に給付する制度も、その自治体の財政力がものをいうことになる。つまり、財政に余裕のある自治体が、財政難の自治体から医師を引き抜くことになりかねない。(1)で奨学金制度の成功事例として紹介した茨城県、「県出身者で他都道府県で学ぶ医学生」と給付条件を定めており、「他都道府県からの医学生引き抜き」という側面が否めないと考えられる。また、宮城県登米市の担当者は、奨学金制度が財政上の大きな負担であることを認めている。

これらの現状から、医学生や医学部に「僻地枠・地域枠」「奨学金」を設ける政策は、ある程度の効力は持ちつつも、決して完璧な政策ではないことが読み取れる。

医師数が一貫して増加していく中で医師不足が起こるのは、「医師の偏在」が原因である。今まで「医師不足」について論じてきたが、では「医師数が余剰している」のはどこか?どうすれば医師の偏在が是正されるかをここでは考えてみたい。

厚生労働省は11日、政府、与党が乗り出した医師不足対策の一環として、医師派遣の具体的なルールを盛り込んだ新たな制度「緊急臨時的医師派遣システム」を決めた。医師派遣を要請できる病院の要件は「過去6カ月以内に休診に追い込まれた診療科がある」などで、人材は全国規模の病院グループに提供を求めたり、医療機関の退職者から公募したりして集める。12日以降、新制度に基づいて都道府県から派遣要請を受け付ける。医師派遣先の要件は

(1)2次医療圏内の中核病院

(2)過去6カ月以内に休診に追い込まれた診療科がある

(3)大学に派遣を依頼しても医師を確保できない

など。これらの要件について都道府県が検討し、派遣が必要と判断した場合に厚労省に要請。同省などがあらためて必要性や優先順位を検討する。(07年6月11日付け神戸新聞web版より)

この記事からは、興味深い事実が2つ読み取れる。それは、

①かつては医局(医学部教授)が握っていた医師の人事権に、都道府県や国が介入するということ

②医師が余剰しているところはどこか?

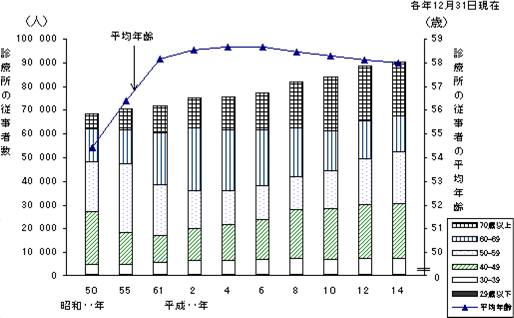

ということである。この取り組みにおいては、医師が派遣される供給源は「全国規模の病院グループ」「医療機関の退職者」と明示されている。裏を返せば、これら二つが医師余剰と考えられるのである。厚生労働省平成14年度年齢階級別にみた診療所に従事する医師数及び平均年齢の年次推移によると60歳以上の医師の数は全体の2割以上である。都道府県が医師の人事権を持つ「都道府県医局構想」と「医療機関の退職者」の活用、そして出産・育児の為に退職した「女性医師」の職場復帰が、医療人事政策の鍵ではないかと考える。

上図:厚生労働省平成14年度年齢階級別にみた診療所に従事する医師数及び平均年齢の年次推移

下図:厚生労働省平成14年度年齢階級別にみた病院に従事する医師数及び平均年齢の年次推移

都道府県医局構想とは、「医局に代わって、都道府県が中心となった医師派遣体制の構築」することを指す。これは具体的に「都道府県における地域医療対策協議会の活性化」のタイトルでまとめられている。内容としては、

・地域医療対策協議会を活用し、大学を含む地域内の医療機関や関係者が参加して、地域に必要な医師の確保の調整や、医師のキャリア形成を行うシステムを構築する

・都道府県のこのような取組を推進するため、大学や異なる開設者との調整を通じて地域医療の在り方を助言するアドバイザーの派遣

・国からのアドバイザー派遣とあいまった地方厚生局による実地指導等、都道府県の先駆的な取組に対する支援を行う

・地域医療対策協議会を通じた都道府県の取組について、医師配置の状況等に関する調査分析、医師派遣等の需給調整システムの構築のための取組等についての支援を検討する。

・都道府県の取組の好事例の収集・紹介、手順の明確化等技術的助言を行う

とされている。これらはあくまで「構想」の段階であるが、医師からは批判的な意見が寄せられており、検討の余地があると考えられる。また、多くの公立病院の場合、定年は60歳であり、医師総数の二割を占める60歳以上の医師の退職が医師不足の一因であるとも言える。しかし、産婦人科、外科、小児科などは近年激務化の一途を辿っており、退職した医師を現場に再投入できるかどうかは疑問が残る。退職医師の活用は、まだまだ議論が残る。

最も現実的な政策として考えられるのは、退職した女性医師の復帰支援政策である。兵庫・沖縄・北海道等では、「女性医師の会」が設立され、出産・育児を機に退職した女性医師の復帰を支援している。

厚生労働省によると、2007年の医師国家試験合格者に占める女性の割合は33.4%で、10年前より7.1ポイント上昇している。一方で兵庫県の女性医師約600人が答えたアンケート調査では、、休職・離職の理由として出産と育児が最多を占めた。そんな中、兵庫県医師会の女性医師達が06年4月から「女性医師の会」設立の準備を進めていた。同会は、県医師会内に設置。兵庫県医師会のドクターバンクと連携し、ドクターバンク内に女性部門を設け、代替要員を派遣する他、フォーラムや研修会を実施する。

北海道では、道地域医療振興財団等の「北海道女性医師バンク」による再就職第一号が誕生した。北海道女性医師バンク制度は、財団と道、北海道医師会が2006年3月に発足させた。育児中などの医師採用を希望する医療機関名や待遇・勤務体制を財団のHPに掲載。医師は財団を通じて医療機関と交渉するシステムである。長期休職者には、研修先も紹介する。

これらの仕組みは二年ほど前から各地で活発化しており、医師不足解消の一助と期待されている。

07年8月、奈良県で起きた妊婦受け入れ拒否事件は、医師不足の衝撃と共に、ある一つの事を示唆している。それは、各都道府県・市区町村のみで独自に医療サービスを提供することは、地方においては困難な状況になり、医療の広域連携によって共倒れを防ぐということである。

奈良県は5つの病院を「周産期医療体制」で結び、相互にネットワークを構築し、運営していたはずであった。しかし実際は、5つある病院のうち、2つの病院が医師不足の為に機能不全に陥っており、残る3つの病院も満床であった。結局妊婦が搬送されたのは隣接する大阪府高槻市の病院であった。これは奈良県と大阪府の交通アクセスがよく、40分もあれば奈良から大阪の病院へ搬送することが可能であるという事情も関連している。都道府県、市町村の枠組みにとらわれず、生活圏が近い自治体は、共倒れを防ぐためにも、広域連携の道を探る自治体も存在するが、道のりは平坦ではない。

次では、医療広域連携をめぐる、いくつかの自治体、病院の動きを追う。

この事件の後、奈良県の荒井知事は、07年9月3日に舛添厚生労働相を訪ね、事件の検討委員会への厚生労働省職員と他府県の産科医との広域連携システム構築に向けての協力を仰いだ(07年9月4日読売新聞大阪版より抜粋)。これを受けて近畿と徳島・福井・三重の9府県の「広域救急搬送システム」の運用が一ヶ月前倒しされて、9月5日にスタートした。しかし、奈良・大阪・徳島以外の6府県では連携の核となる拠点病院の指定が間に合わず、当面は3府県での運用となり、体制が整わない中での見切り発車となった。

この「広域救急搬送システム」は、各府県に一箇所拠点病院を置き、妊婦の容体が急変したのに受け入れ先がない場合、他府県の拠点病院と連絡を取り、症状に応じた病院を紹介するシステムである。しかし、参加が間に合わなかった自治体からは、「医療機関との調整がついていない」(滋賀県)、「病院の当直体制等、検討課題は山積み」(和歌山県)等の意見が相次いだ。体制が整い次第順次ネットワークに参加するが、全府県が参加し、システムが機能する時期は未定である。

関西での事例は、単にネットワーク網構築だけでは上手くいかないという問題点を浮き彫りにしている。

医師不足といいながら、規模や診療科が同じような病院が集まっている地域は多い。そこで、各病院が地域に必要な役割を分担し、無駄のない医療体制を築こうという動きがある。だが、経営的なメリットの役割はどの病院も敬遠したいのが本音であり、経営環境が増す中で母体の違う病院同士が協力し合うことは用意ではない。

宮城県東部の石巻市など2市1町からなる石巻医療圏(人口約22万人)には13の病院がある。その役割分担を話し合うため、07年3月19日に「地域医療対策委員会」が開かれた。

各病院に医師を派遣する東北大は医師不足を背景に、今後は地域の中核的な病院にだけ医師を派遣する考えである。その他の病院には、機能に応じて中核病院から医師を派遣してもらう。そこで、石巻医療圏では、中核病院を定めた上で、各病院の役割を調整しようと、04年11月から委員会を開いてきた。だが、委員会は2年余りをかけて、中核病院さえ決められなかった。

規模上、中核病院は石巻赤十字病院である。しかし、石巻市立病院が「2極の形でうちも」と譲らず、話はまとまらなかった。市立側には、医師の確保を日赤に依存することへの警戒感がある。そもそも国公立病院以外の事業者である日赤が他に医師を派遣する場合、労働派遣法の規制を受けるため、医師はいったん日赤を退職してから派遣先に向かわなければならない。それに応じる医師がいるのか不透明なのだ。政府はこの規制の見直しを検討しているが、市立病院は今後も東北大学からの派遣ルートを堅持していく構えである。

石巻医療圏内13病院の内、10病院が石巻市内にあり、その大半は中心部に集まっている。それらの病院は診療科も重なり合っているが、一方では不足している機能もあり、全体として非効率な面がある。例えば、日赤と石巻市立はどちらも発症間もない患者を診る「急性期病院」で、外科や呼吸器科、循環器科等12科が重複している。近くの病院も同様である。反面、産科や小児科の入院施設は圏内の病院では日赤にしか無い。

そこで県は、受け入れる患者の状態別に各病院を「急性期」「回復期」「療養期」という3タイプに分類。その上で役割を分担する構図を示し、委員会に提案した。しかし、院長達の反応は冷ややかであった。診療報酬が厚く配分される「急性期」の機能を減らされる病院が多かったからである。「急性期」に力を入れて経営立て直しを図る石巻市立病院をはじめ、回復期や療養期への転換を提示された病院は「経営が成り立たない」と猛反発した。各病院は現在、独自の生き残り策を進めている。日赤は「医師100人体制を目指す」とし、石巻市立は「今後のことは石巻市立、雄勝、牡鹿の市立3病院だけで検討する」としている。

国による厳しい医療費抑制制度のなか、生き残りを図る病院に、利益よりも地域で求められる役割を優先するように求めることは極めて難しい。他の病院と役割分担しないと生きていけなくなるほど追い込まれないと、個々の病院の利害対立は越えられないと話す関係者は多い。(07年7月11日付け朝日新聞朝刊より)

北海道で唯一の病院連携の成功例が、奈井江町である。街の再生を牽引してきたのは1986年に就任した北町長である。北町長は、自らの介護体験を基に、病院を核とした介護福祉施設を一体的に作ることを考える。88年に老人保健施設が完成すると、次は老朽化した病院の改装に取り掛かった。老人保健施設と病院を廊下伝いで併設しようとすると、国の監督部局が二つにまたがることを理由に、道庁からストップが掛かった。それでもめげず、当時の厚生省に出向く。以外にも反応は「アイディアを出してくれ」であった。病院の全面改築に伴い、北町長は、地元の開業医に相談した。

その開業医はアメリカ式の開放型共同利用病床に興味を持っていた。町立病院や開業医が協力して、地域の患者の診療に当たる手法である。町立病院の病床96床の内、12床を開業医が自由に使えるようにした。病状が重い患者は町立病院に入院させ、開業医が町立病院まで診察に出向く。開業医はかかりつけ医となる。町立病院の医師は、副主治医となってセカンドオピニオンを提供する。相互でカルテを共有し、退院した患者は再び開業医のもとへ向かう。開放型医療の延べ利用者数は2006年度で約3500人、病床稼働率は一日平均8割と高い。一日の診療報酬は、患者一人当たり、開業医に3500円、町立病院の医師に2200円が支給される。

医療施設の共有も行った。レントゲンやCTスキャン等の病院検査の設備を開業医が購入しなくてもすむように、町立病院が所有する。開業医が町立病院に連絡し、患者は町立病院に行くことで検査を受けられる。検査で得られた診療報酬は町立病院の収入とし、後日一割を開業医に紹介料として戻す仕組みである。患者にとっては自分の体のことをよく知っている医師に見てもらうのが一番であり、町にとっても、二重診療や二重投薬による医療費上昇を抑制できるのが利点である。

05年10月には自治体病院同士での連携も開始した。奈井江町から車で15分ほどの砂川市立病院と医療連携協定を締結した。連携内容は医師の派遣・病床の有効利用・患者の紹介や逆紹介・医療施設の共同利用など。2010年度、砂川市立病院の全面改装竣工に併せて、病院を一つの事業体に集約することも検討している。2つの自治体にまたがる医療連携は道内では初めてであり、04年に病院の再編を提唱した総務省からもモデルケースとして注目されている。連携の効果としては、週一回の割合で砂川市立病院の小児科医が奈井江町立病院に派遣されている。町立病院の内科・循環器科の医師は、砂川市立病院で外来も手伝っている。また、「脳卒中地域連携パス」を導入し、急性期は砂川、回復期は奈井江という分担の形が出来上がっている。

遠隔医療(Telemedicine)とは、「映像を含む患者情報の伝送に基づいて、遠隔地から診断、指示等の医療行為及び医療に関連した行為を行うこと(平成2年度厚生労働省科学研究費補助金研究事業「医療情報技術の総合的評価と推進に関する研究」報告書)」のことである。医師同士による医療相談は遠隔医療には含まれず、患者に関る画像情報の伝達が遠隔医療の構成要因となる。この遠隔医療は単に医療機関同士だけでなく、在宅医療の支援も含まれる。また「医療行為」のみとせず、在宅介護なども対象となっている。そして医師以外に歯科医師や看護婦、検査技師、薬剤師などがそれぞれ許される範囲で遠隔地から指示を与える場合も含まれる。その種類を分類すると、

①DPC(Direct Patient Care)…映像システムを用いた患者対面診療

②テレコンサルテーション…専門医による遠隔支援

③遠隔教育…医療技術者に対する生涯教育

の三種類に分けられる。また、遠隔医療の実際例としては、

①僻地・離島に対する医療支援

②テレパソロジー(telepathology;遠隔病理診断)

③テレラジオロジー(teleradiologu;遠隔画像診断)

④テレホームケア(在宅医療支援)

⑤テレロボティック外科(tele robotic surgery system;遠隔ロボット手術)

⑥テレカンファレンス(teleconference;遠隔会議)

⑦テレダーマトロジー(teledermatology;遠隔皮膚科診断)

が存在する。具体的には、患部組織や細胞の顕微鏡画像を基に、病理の有無や病気の原因等を診断したり、CT、MRI等による患者の体内の断層写真や、X線等の放射線写真を利用して診断を行う放射線診断、皮膚の写真や動画像をもとに患部の診断をおこなう皮膚診断などの専門医療に加え、病院の診察室と患者の自宅等をテレビ電話でつないで診察や指導をおこなう在宅医療支援に対する取り組みも一部ではあるが開始されている。

遠隔医療の目的としては、

①専門医を配置できない僻地等の病院で高度な医療サービスを提供することを通して、医療の地域格差を解消すること。

②人数の少ない病理専門医等が効率的に活動できるようにするという医療の効率化

③患者が遠隔地の大病院に通わなくても質の高い医療を受けられる、患者サービスの向上

④救急車など一般の診療が困難な場での医療サービス利用

が主なものと考えられる。この論文においては、特に①専門医を配置できない僻地における医療格差是正の観点からこの技術を取り上げ、検証したいと思う。

政府は、国の高度情報化政策を進める「e-Japan戦略Ⅱ」(2003年7月)において、基盤整備からIT利用・活用を重視した取り組みにシフトし、先導的7分野の1つとして、医療の情報化を掲げている。その中で、(1)診療報酬制度による医療のIT化の一層の推進(2)診療報酬請求明細書(レセプト)の電算化及びオンライン化の促進、(3)レセプトデータ有効活用による医療の質の向上、(4)電子カルテの普及促進、(5)遠隔医療の推進、(6)ITを活用した医療情報の利用促進等を掲げている。ここで、遠隔医療は「僻地等の高度先進医療の充実を図るため、公立病院が遠隔画像診断・遠隔病理診断を地域公共ネットワークで展開するシステム構築の推進」を目指すとされている。また、「僻地等で補助的に利用されてきた遠隔医療」を一般の病院でも積極的に活用する方針が打ち出された。

政府は遠隔医療によって「遠隔地の専門医による診断支援・治療指示による生活の質(QOL)向上」「専門的医療機関と地域の医療機関との連携・機能分担による診療支援」「通院に伴う患者の経済的・社会的負担の軽減」を期待しており、平成13年から5年ごとに全国10地域での遠隔医療推進事業を行うとしている。財源については、「地域医療の充実のための遠隔医療補助事業」という補助金の交付を行っている。政府は、電子カルテに関して、紙のカルテの非効率性についても論じており、これら一連の動きからは、医療のIT化・効率化を通して、病院ネットワークの効率化、医療費の削減を目指すという思惑が読み取れる。

一方、過疎地や離島を抱える自治体からは、情報通信技術を活用してどこでも高度な医療を受けられる遠隔医療に対する期待が存在する。その期待は、長崎・沖縄等の島嶼を抱える自治体や、広大な土地を有する北海道等で特に強い。2007年2月24日読売新聞北海道版によると、北海道知事選に向けて、各候補者が争点について意見を述べている。その中で、無所属(民主・社民・新党大地推薦)の荒井聰候補は、「衛星を使った遠隔医療体制を構築する他、救急救命医療を向上させるために、ドクターヘリの整備拡充を進めることが重要」と述べている。また、長崎県知事選の小久保徳子候補は「離島対策としてITを活用する」と述べている。

遠隔医療に関して最も先進的な取り組みを行っているのは、北海道の旭川医科大学付属病院である。旭川医科大学は1994年に遠隔医療を開始し、1999年遠隔医療センターを設置。国全体の高度情報化を進める「e-japan」の医療分野モデルにもなっている。ここでは、地域の病院と結んで難しい症例や手術中の支援などを行う。提携病院は国内で33まで増えた(2005年)。

旭川医科大学では、様々な遠隔治療に関する取り組みを行っている。2006年5月から、旭川医科大学と衛星運営大手JSATは月一回のペースで人工衛星回線を利用した遠隔医療の取り組みを続けている。衛星を使えば、固定回線の無い地域でもアンテナ等を設置するだけで利用できる。

また、旭川医科大学付属病院では脈拍や血圧測定機能付きのテレビ電話を利用した実験を行っている他、2007年1月11日には日本最西端の与那国診療所と旭川医科大学を結ぶ遠隔医療実験が行われた。与那国島では2006年4月、沖縄県離島地区ブロードバンド環境整備促進事業により、ブロードバンド供給開始したことで、実験が可能になった。

このほかにも、マイクロソフトや富士通といった企業が、ネット上で個人の医療情報を管理するシステムを開発し、実用段階に入っている。また、携帯電話で栄養士に食事の写真を送り、診断してもらう取り組みを関西医科大学病院が行っている。医療情報のセキュリティ等の問題を考慮しても、技術的には、遠隔医療は利用可能な段階に入っているといえる。

ここでは、遠隔医療の普及への「壁」と今後の課題について考えてみたい。

まず初めに、遠隔医療普及への「壁」として法律と診療報酬制度について考えてみたい。医師法第20条は、「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない」と無診察診療の禁止を定めている。この法律により、遠隔医療は、患者と直接対面して診察を行わないことから、「診療行為」ではないと見做されてきた。しかし、平成九年末の厚生省健康政策局長通知により「直接の対面診療による場合と同等ではないにしても、これに代替しうる程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合には、遠隔診療を行うことは直ちに医師法第二〇条などに抵触するものではない」として、遠隔医療が正当な医療行為の一種として認められることとなった。

この厚生省通達により、光回線、テレビ電話、衛星回線などを利用した遠隔医療利用が可能となった。しかし、法律的な障害が無くなったわけではない。遠隔医療と法に関する最大の問題点は、遠隔医療を医療機関の収入に結びつける、保険医療制度の遅れである。一般的に医療サービスの費用は健康保険から拠出される。ここでサービス利用者が払う金額(自己負担分)は、本来かかる費用の三割である。ここで、遠隔医療などの一般的医療行為とは異なる診療は、保険の適用を受けることができず、患者の全額自己負担となる。現在の診療報酬の枠組みでは遠隔医療に対しても保険支払いを認めているが、その支払額はあくまでも通信回線を利用しない一般の医療と同額であるため通信回線の利用コストをまかなうことが難しい。

次に、遠隔医療の基盤となる情報インフラに関する問題を考えてみたい。旭川医科大学の取り組みでは、人工衛星などを利用した取り組みが行われており、その他にも光回線やADSL(非対称デジタル加入者線)を使った遠隔医療も実用化されているが、僻地では前提となる光ファイバー網やADSL設備が未整備なところも多い。また、導入に伴う初期費用も遠隔医療の普及を妨げる大きな壁である。

旭川医科大学の他にも、遠隔医療に注目している大学は存在する。東北大学病院は青森、宮城県内の病院と結び、顕微鏡画像の送信を受け、がん細胞かどうかの診断をしている他、信州大学でも山間部医療を想定し遠隔医療の導入に取り組んでいるが、システムの初期費用に数千万円掛かるケースもあり、中止に追い込まれるケースも多い。また、第4章で紹介した旭川医科大学のテレビ電話による診断であるが、患者宅に設置する端末の価格は一台約十数万円であり、患者には大きな負担になると考えられる。

衛星を使えば、固定回線の無い地域でもアンテナ等を設置するだけで利用できる。設備費用も数十万円~数百万円と比較的安価であるが、課題は月十万円かかる回線使用料である。そのため、複数の病院で回線を共有できる仕組みづくりが必要となる。

06年度の国民医療費(予算ベース)は、33兆1000億円で、高齢化などで20年前の2倍の膨らんでいる。このペースで行くと15年度は44兆円、25年度には56兆円に増加見通しで、効率化による抑制が急務との考え方は、政府及び財務省のコンセンサスであった。小泉政権以後、医療費は削減されていたが、08年度予算では8年ぶりに増額になった。この間の動きを検証してみたい。ここでの主要アクターは、政府・財務省・厚生労働省・日本医師会等である。

診療報酬とは、手術や投薬等の医療行為や、医薬品ごとの全国一律の単価である。報酬単価は一点十円の点数で表す。原則三割の患者負担を除き、医療保険から医療機関や薬局に払われる。

具体的な単価は厚生労働省の諮問機関である中央社会保険医療協議会(中医協)が設定する。診療報酬の改定は医療機関の収入を大きく左右するため、医療行政の有効な手段となっている。診療報酬は1%引き下げると、医療費ベースで約800億円の削減に繋がる。ここ最近は二年に一回改定しており、前回の06年度改定では過去最大の3.6%引き下げた。

07年11月6日、08年度の診療報酬改定に向け、財務大臣の諮問会議である財政制度等審議会は、11月5日の部会で歳出改革を進める観点から、「診療報酬の引き下げが必要」との認識で一致した。5日の財政構造改革部会では、医師の給与部分に当たる診療報酬本体の下げを求める声が相次いだ。財務省事務方は、新試算を提出。一般の給与水準に比べて極めて高く、最近の物価下落等を反映した報酬の見込みと実額の間では「3.6%の乖離がある」と分析、効率化の余地があると強調した。

与党は高齢者医療費の負担増加の凍結を急遽決定し、1500億円の必要経費を今年度予算案に盛り込む方針であった。そのため、補正予算の膨張で歳出削減計画が「尻抜け」になったという批判を抑えるためにも、診療報酬削減を実現したいのが財務省の思惑であった。(07年11月6日付け日本経済新聞より)

診療報酬改定をめぐり、厚生労働省は個別の報酬を決めるにあたり、医師と勤務医と開業医に分け、財源を傾斜配分する方針であった。地域医療の担い手となっている勤務医は待遇を改善する一方、開業医は初診・再診料を引き下げる方針。これは、勤務医と開業医の間に存在する労働環境や収入の格差を縮小する狙いがある。

厚生労働省は開業医の初診・再診料を引き下げ、外来の時間外報酬を引き上げる方針だ。朝から夕方までの定時診療だけでは収入が減る仕組みで、開業医に土日・夜間の時間外診療を促す狙いだ。一方、手厚い専門医療を手がける地域の拠点病院に対しては、勤務医の待遇改善を念頭に病院への診療報酬を加算する方針を示した。狙いは勤務医と開業医の格差縮小である。一つは労働環境。厚生労働省の調査では、勤務医の病院滞在時間は週平均63時間、月三回以上の当直も6割に上る。定時診療の多い開業医に比べて、厳しさは明らかである。開業医に積極的に時間外診療を手がけてもらえれば、勤務医の重い負担が軽減できるとみていた。もう一つは収入格差。厚生労働省が07年10月に実施した調査によると、中規模の公立病院の勤務医の年収は、賞与を合わせて1427万円。一方、医療法人の形態をとって給与を受け取る開業医の院長は、2532万円と約1.8倍であった。「開業医が恵まれているという実態は明らか。勤務医の待遇改善に回すお金もまず、開業医の収入から捻出しなければ世論の理解は得られない」としている。

また、07年10月3日、厚生労働省は、手厚い小児医療体制を整備した病院を対象に診療報酬の引き上げを検討する方針を中央社会衣装保険協議会(中医協)に提示した。小児科医の不足や勤務医の負担の重さが指摘されているため、待遇改善を図る狙いだった。

引き上げを検討したのは、小児医療機関のうち、医師は位置が基準を上回る部分。最も報酬が高い区分は「常勤医師5人」が適用条件となっているが、専門医療機関などでは、この基準を越えて配置しているケースも多い。こうした実態を踏まえ、勤務医の労働実態にも配慮し、10人以上の常勤小児科医を配置した病院の診療報酬を手厚くする方針。

政府の地方分権推進委員会(委員長・丹羽宇一郎伊藤忠商事会長)は、07年11月16日、中間報告をまとめた。国から地方への財源移譲の具体策を明記したのが特徴。「医療分野」は七重大分野の一つに置かれ、都道府県の意見を反映し、地域別に診療報酬を設定できるように求めた。

医療分野では、全国一律の診療報酬、基準病床数等について、都道府県の意見を反映させ地域ごとに変更できるように提案した。実現すれば、小児科が不足する地域では小児科の報酬を上げる等の地域特性に応じた対応が可能になる。

先の地方での参議院選挙地方一人区で自民党の惨敗を受けて、福田政権は地域再生を重要課題に掲げているが、増田総務大臣は「究極の地域再生策は地方分権」と強調する。ただ、権限を奪われる中央官庁の強い抵抗が予想される。

医療政策の主要アクターとなるべき日本医師会の存在感が、年々薄くなっていく。07年7月の参議院選挙では元日本医師会会長、武見太郎氏の息子、武見敬三氏が落選。小泉「構造改革路線」の下での財政諮問会議主導の激しい医療費抑制政策。被用者窓口負担の値上げ。診療報酬のカット…。一方で経済界からは混合診療の実施を突きつけられるなど、日医は防戦一方である。今回の診療報酬の改訂に際し、日本医師会は財務省の方針に猛反発し、07年10月30日には地域医療支援や医療安全対策、医師の確保費用として5.7%の診療報酬の引き上げを求める要望書をまとめていたが、アクターとしての存在感は薄い。その原因は日本医師会の内部構造に問題がある。

日本医師会の組織は三層構造である。東京都文京区にある日本医師会が都道府県医師会(47会)を管轄し、都道府県医師会は群市区医師会(約900会)を管下に納める。問題点として、まず日本医師会は、強制加入団体(加入率100%)である日本弁護士連合会や日本会計士協会と異なり、「任加入の職能団体」に過ぎない。加入率は6割前後であるが、開業医の加入率がほぼ100%。つまり、非加入の医師のほとんどが病院勤務の医師であり、会員構成が非常にいびつなのである。結果、日本医師会は開業医の利益追求団体としての印象が定着してしまい、職能団体としてのカラーが色あせている。開業医は医師会中心に、開業医は学会中心に活動しており、医師の総意を結集し、政治に届けるという本来の力を失っているのだ。会員の高齢化も懸念材料の一つである。

政府は様々な思惑が渦巻く中、8年ぶりに診療報酬本体部分の増額を決定した。過疎地での医師不足等が指摘される声に配慮すると共に、次期衆議院選挙をにらみ、医療問題に積極的に取り組む姿勢をアピールしたいという政府の思惑がにじむ。財務省は診療報酬について引き下げを求めてきた。08年度予算編成の大枠を示す概算要求基準(シーリング)で医療費を含めた社会保障費について2200億円の抑制が決められたからだ。これに対して厚生労働省は、診療報酬のもう一つの柱である薬価を市場価格に応じて1%程度引き下げることや、中小企業向けの政府管掌健康保険への国庫負担を約1100億円削減し、代わりに大企業の会社員等が加入する健康保険組合から800億円前後、公務員らの共済組合から300億円前後の支援金を肩代わりさせることで調整。シーリングを達成できるとの見通しがついたと判断し、診療報酬本体を増額することを決定した。

しかし、現場の医師からは、余りにも小幅であるとの声が上がったり、今回の肩代わりの措置は08年度に限った暫定措置であることから、抜本的な改革からは遠いといえる。

以上の研究を踏まえ、政策提言を行いたい。医療の人事政策に関しては、女性・退職者の復帰支援を進めていくことに加え、医学部の人事権が低下していることから、都道府県が医局の代わりを果たす「都道府県医局構想」を進める必要がある。病院機能の集約化・役割分担および医療の広域連携化は、地域医療の共倒れを防ぐ上で、必須となる。

遠隔医療は技術的に実用段階に入っており、法的な後押しがあれば、地域間医療格差を緩和する一助となると共に、医療費の効率化にも貢献すると考えられる。通信インフラの整備と共に、診療報酬制度及び医療保険制度への遠隔医療の位置づけが求められる。

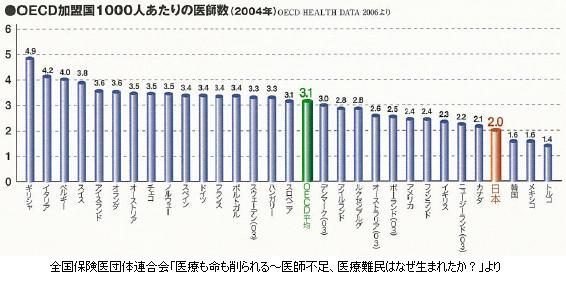

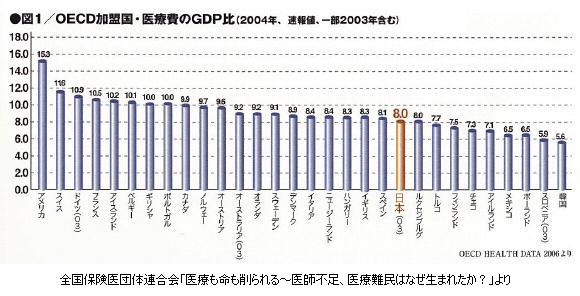

医療そのものに関しては、日本の医師数は一貫して増加しているものの、診療科ごとの偏在がある。また、国際的に比較すれば、OECD の資料から読み取れるように、医師数自体に関しても、「偏在」というよりも「不足」と考えられる部分も存在する。増え続ける歯科・美容外科などと対照的に、産科・小児科等が典型であり、「偏在ではなく絶対的不足」(現場の小児科医師)のような声が存在する。これは、「政府・財務省が医療費削減政策を進める中で、厚生労働省が『医師不足』という言葉を使えば、財務省・政府から睨まれるために『偏在』と強弁している」との指摘も存在する。いずれにせよ、現場の産科・小児科等は崩壊寸前であり、診療報酬の傾斜配分化などによって、特に病院勤務の産科・小児科の収入と労働環境を確保する必要がある。