憗堫揷戝妛幮夛壢妛晹丂

惌嶔壢妛尋媶丂忋徖僛儈僫乕儖

堜忋丂慺巕丂Inoue Motoko

©2009 m-inoue All rights reserved.

|

尋媶僥乕儅丗堢帣偺幮夛壔傪栚巜偟偰

乻彈惈楯摥傪傔偖傞栤戣偐傜乼

丂巹偼楯摥栤戣偲偄偆島媊偱丄楯摥偵娭偟偰偙傟傑偱摿偵楯摥慻崌丄抧堟屬梡丄彈惈楯摥偲偄偭偨崁栚偵嫽枴傪帩偭偰偒偨丅

丂彈惈偑摥偔偲偄偆偲丄乽壠掚乿摿偵乽堢帣乿偵娭傢傞帠偑堦斣偺栤戣揰偲側傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅帺暘帺恎偑廇怑妶摦傪宱尡偟丄巇帠偺撪梕偩偗偱側偔丄摥偔娐嫬傗惂搙偺戝愗偝傪娫偵摉偨傝偵偟偨丅

丂偦偆偟偨拞偱丄彮巕壔偺栤戣偑戝偒偔庢傝忋偘傜傟偰偄傞尰嵼丄師悽戙堢惉傪恀偵悇恑偡傞偨傔偵偼丄楯摥娐嫬傪惍偊傞傋偒偱偁傞偲嫮偔巚偆傛偆偵側偭偨丅

巹偼偙偆偟偨峫偊傪帩偪丄巇帠偲堢帣傪椉棫偱偒傞傛偆側巤嶔傪廩幚偝偣丄妶梡偡傞偙偲偼傕偪傠傫丄偦偺愭偵抝彈傪栤傢偢丄廮擃偵摥偗傞傛偆側楯摥娐嫬傪栚巜偡偙偲傪栚昗偲偟偨偄偲峫偊偰偄傞丅

丂偦偙偱拲栚偟丄婥偵側傞尵梩偑乭儚乕僋儔僀僼僶儔儞僗乭偱偁傞丅巇帠偲惗妶偺挷榓傪巟墖偡傞偲偄偆峫偊偱偁傝丄椡傪擖傟偰庢傝慻傫偱偄傞婇嬈傪岤惗楯摥徣偑擣掕丒昞彶偟偰偄傞丅偟偐偟栤戣偲姶偠傞揰偼丄椺偊偽昞彶傪庴偗偨婇嬈偱偁偭偰傕丄乽抝惈偺堢帣媥壣庢摼乿偲偄偆忦審偵懳偟丄乮敿偽柍棟傗傝乯侾柤偑庢摼偟丄岤惗楯摥徣偺擣掕傪庴偗偰偄傞婇嬈傕偁傞偙偲偱偁傞丅

偦偆偟偨幚懺傪夵慞偟丄恀偺儚乕僋儔僀僼僶儔儞僗傪悇恑偱偒傞傛偆丄師悽戙堢惉巟墖偺娤揰偐傜峫偊偰偄偒偨偄丅

丂

丂傑偨偦傕偦傕丄庡偵堢帣傪扴偆偲偝傟傞彈惈偺懸嬾夵慞傪偡傞偵偼丄抝惈偺摥偒曽傕崻杮偐傜尒捈偟偰偄偔昁梫偑偁傞偲巚偆丅偦傟偼屬梡偺栤戣偵偍偗傞僕僃儞僟乕偵偮偄偰妛傃丄栤戣偺崻杮偲側偭偰偄傞偺偼慡懱偺堄幆偱偁傝丄嵟廔揑偵偼抝惈偺摥偒曽偵偮偄偰偺峫偊曽傗惂搙傪曄偊偰偄偐側偗傟偽側傜側偄偲偄偆偙偲偵偄偒偮偄偨偐傜偩丅

丂偦偆偟偨偙偲偐傜丄彈惈偩偗偵椙偄巤嶔偱偼側偔丄抝惈偵傕椙偄巤嶔偑怹摟偟偰偄偔傛偆幮夛揑偵懀恑偡傞惌嶔偵偮偄偰峫嶡偟偨偄丅偦偟偰丄堢帣曐尟峔憐偵偮偄偰傕専摙偟丄夘岇曐尟偺傛偆偵棙梡偝傟丄堢帣傪幮夛揑偵巟墖偡傞嶔傪峫嶡偟偰偄偒偨偄丅

- 彉復丂丂尋媶摦婡

- 戞侾復丂彮巕壔懳嶔偺尰忬偲栤戣揰

- 侾丄彮巕壔偺尰忬

- 俀丄偙傟傑偱偺惌晎偺摦偒

丂丂丂

- 戞俀復丂巇帠偲巕堢偰偺椉棫巟墖惌嶔

- 侾丄儚乕僋儔僀僼僶儔儞僗

- 俀丄婇嬈偺庢傝慻傒帠椺

- 戞俁復

-

- 戞係復丂堢帣曐尟偺憂愝

- 侾丄嵅夑導丂堢帣曐尟峔憐

- 俀丄惌搣偺峔憐乮柉庡搣乯

- 俁丄堢帣曐尟傪傔偖傞惡

- 戞俆復丂彅奜崙偺堢帣惌嶔丄壠懓惌嶔偲偺斾妑

- 侾丄僀僊儕僗or娯崙or僼儔儞僗丒僗僂僃乕僨儞偺巕堢偰巟墖

- 俀丄崙撪偺巕堢偰巟墖

- 廔復丂丂惌嶔採尵丂堢帣偺幮夛壔傪栚巜偟偰

- 嶲峫暥專

仧侾丄彮巕壔偺尰忬

恾侾丂弌惗悢媦傃崌寁摿庩弌惗棪偺擭師悇堏(岤惗楯摥徣丂暯惉20擭恖岥摦懺摑寁)

恾侾丂弌惗悢媦傃崌寁摿庩弌惗棪偺擭師悇堏(岤惗楯摥徣丂暯惉20擭恖岥摦懺摑寁)

仜彮巕壔偺恑峴

丒擔杮偺擭娫弌惗悢偼1973擭埲崀尭彮孹岦偑懕偄偰偄偰丄尰嵼偼(2008)傑偱尭偭偰偄傑偡丅弌惗棪乮崌寁摿庩弌惗棪乯偱傒偰傕丄摉帪嵟傕崅偐偭偨1971擭偺俀丏侾俇偐傜丄2003擭偵偼係妱尭偺侾丏俀俋偵側偭偰偄傑偡丅偙偺悢抣偼恖乆偺侾擭娫偺巕偳傕偺嶻傒曽傪帵偡傕偺偱丄乽惗奤偺巕偳傕悢乿偲偼堎側傞偑丄挿婜揑偵恖岥傪堐帩偱偒傞偲偄傢傟傞悈弨偺俀丏侽俈傛傝偐側傝掅偔丄偙偆偟偨彮巕壔偺寢壥丄擔杮偺憤恖岥偼尭彮偟巒傔丄傑偨恖岥崅楊壔偑恑峴偟偰偄傑偡丅

仜彮巕壔偺梫場

丒擭娫偺弌惗悢偼丄恊偲側傞悽戙偺恖岥婯柾偲丄斵傜偺巕偳傕偺惗傒曽乮弌惗棪乯偵傛偭偰寛傑傝傑偡丅彮巕壔夁掱偺弌惗悢偺尭彮偵偼丄偙偺椉曽丄偮傑傝恊悽戙偺弅彫偲丄巕偳傕偺惗傒曽偺曄壔偑摨帪偵塭嬁偟偰偒傑偟偨丅偙偺偆偪丄巕偳傕偺惗傒曽偑曄傢偭偨嵟傕戝偒側梫場偼丄寢崶偺偟曽偑曄傢偭偨偙偲乮斢崶壔丒枹崶壔乯偱偡丅偙傟偵壛偊偰丄90擭戙偐傜偼寢崶屻偺弌惗儁乕僗偺掅壓傕尒傜傟傞傛偆偵側傝傑偟偨丅側偤丄寢崶偺偟曽傗寢崶屻偺巕偳傕偺惗傒曽偑曄傢偭偨偺偐偼丄幮夛丒宱嵪偺曄壔慡懱偑娭學偟偰偄傑偡丅宱嵪曄壔偵傛傞摥偒曽傗徚旓惗妶偺曄壔丄抝彈丄壠懓側偳幮夛娭學傗壙抣娤偺曄壔丒懡條壔丄偝傜偵偦偆偟偨曄壔偲廬棃偺姷峴丄惂搙偲偺陹陾偑巜揈偝傟偰偄傑偡丅偦偟偰丄偙偺傛偆側弌惗棪偺掅壓偼丄偍偍傓偹愭恑崙偵嫟捠偟偨尰徾偱偡丅幮夛宱嵪偺曄壔偵偲傕側偭偰丄傕偟恖乆偺娫偵寢崶傗弌嶻傪朷傫偱偄傞偺偵丄偟偵偔偄帠忣偑惗偠偰偄傞偲偡傟偽丄偙傟傪庢傝彍偔昁梫偑偁傝傑偡丅

仜弌惗棪掅壓偺幮夛揑攚宨

偙傟傑偱條乆側妏搙偐傜懳嶔傪恑傔偰偒偨傕偺偺丄條乆側幮夛偺曄壔偵懳偟偰丄懳嶔偑廫暘偵捛偄偮偄偰偍傜偢丄弌惗棪偺掅壓偑恑傫偱偒偨丅

嘆摥偒曽偺尒捈偟偵娭偡傞庢慻偑恑傫偱偄側偄丅

丒巕堢偰婜偵偁傞30嵨戙抝惈偺4恖偵1恖偼廡60帪娫埲忋廇嬈偟偰偍傝丄巕偳傕偲岦偒崌偆帪娫偑扗傢傟偰偄傞丅

丒抝惈偺壠帠丒堢帣偵旓傗偡帪娫偼悽奅揑偵傒偰傕嵟掅偺悈弨偱偁傝丄偦偺晧扴偼彈惈偵廤拞丅

丒偙偺傛偆側乽怑応偺暤埻婥乿偐傜堢帣媥嬈惂搙傕廫暘偵妶梡偝傟偰偄側偄丅

嘇巕堢偰巟墖僒乕價僗偑偳偙偱傕廫暘偵峴偒搉偭偰偄傞忬嫷偵偼側偭偰偄側偄丅

丒擇婜偵傢偨傞僄儞僛儖僾儔儞丄暯惉14擭搙偐傜偺乽懸婡帣摱僛儘嶌愴乿偱曐堢僒乕價僗偺奼廩傪恾傞傕偺偺丄曐堢僯乕僘偺憹壛偵傛傝丄懸婡帣摱偼傑偩懡悢懚嵼丅

丒抧堟嫤摨懱偺婡擻偑幐傢傟偰偄偔拞偱丄恎嬤側抧堟偵憡択偱偒傞憡庤偑偄側偄側偳丄曐堢強傪棙梡偟偰偄側偄壠掚乮愱嬈庡晈壠掚乯偺巕堢偰偺晧扴姶偑憹戝丅

嘊庒幰偑幮夛揑偵帺棫偡傞偙偲偑擄偟偄幮夛宱嵪忬嫷丅

丒庒擭幰偺幐嬈棪偼尩偟偄忬嫷偑懕偄偰偍傝丄摿偵24嵨埲壓偼丄嬤擭媫懍偵忋徃丅

丒屬梡偺晄埨掕側庒幰偼幮夛揑丄宱嵪揑偵帺棫偱偒偢丄壠掚傪抸偔偙偲偑擄偟偄丅

仜彮巕壔偑恑傓偲乧

丒擔杮偺恖岥偼尭彮傪巒傔丄楯摥恖岥偺尭彮丄偲傝傢偗庒偄楯摥椡偺弅彫偲徚旓巗応偺弅彫偵傛傞宱嵪傊偺塭嬁偑寽擮偝傟傑偡丅傑偨崅楊壔偑恑傓偙偲偱擭嬥丄堛椕丄夘岇側偳偺幮夛曐忈旓偑憹壛偟偰丄崙柉偺晧扴偑憹戝偡傞偙偲傕寽擮偝傟偰偄傑偡丅偨偩偟丄宱嵪傗惗妶偼恖岥偩偗偱寛傑傞傕偺偱偼側偄偺偱丄偦偆偟偨寽擮傪幚尰偝偣側偄偨傔偺岺晇傪崙丄帺帯懱丄婇嬈傪偼偠傔崙柉慡懱偑嫤椡偟偰抸偄偰峴偗傞偐偳偆偐偑廳梫側揰偩偲峫偊傜傟偰偄傑偡丅偦偟偰堦斣戝偒偔曄傢傞偺偼丄側偵傛傝擔杮恖偺惗偒曽偩偲巚傢傟偰偄傑偡丅乽擔杮偺彨棃悇寁恖岥乿偱偼丄尰嵼20嵨慜屻偺彈惈偺俇恖偵侾恖偑惗奤寢崶偣偢乮尰嵼偼20恖偵1恖乯丄俁妱埲忋偑巕偳傕傪帩偨側偄偙偲乮尰嵼偼侾妱乯偑憐掕偝傟偰偄傑偡乮2002擭拞埵悇寁乯丅偙傟偼楌巎揑偵傕椺偺側偄幮夛偩偲巚傢傟傑偡丅偦偺懠丄恖岥尭彮丄恖岥崅楊壔偺塭嬁偼幮夛慡懱偵媦傇偲巚傢傟傑偡丅偨偩偟丄偦偆偟偨恖岥峔惉偺曄壔偼彮巕壔(弌惗棪偺掅壓)偩偗偱側偔丄庻柦偺怢傃傗恖岥堏摦偵傛偭偰傕戝偒偔塭嬁偝傟傑偡丅

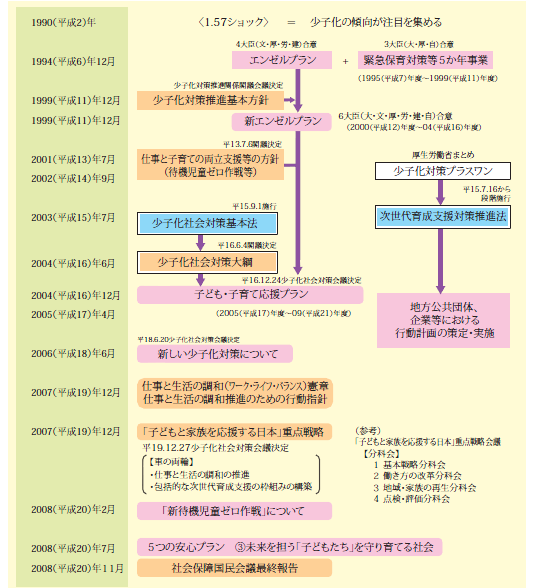

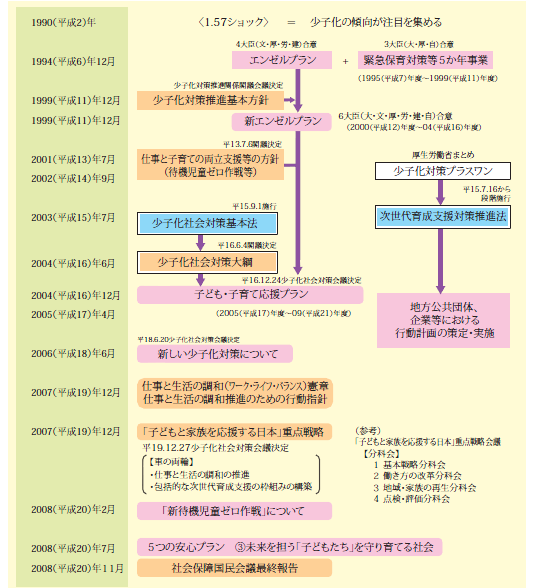

仧俀丄偙傟傑偱偺惌晎偺摦偒乻彮巕壔懳嶔乼

乽1.57僔儑僢僋乿偐傜乽乽巕偳傕偲壠懓傪墳墖偡傞擔杮乿廳揰愴棯乿傑偱

丒変偑崙偱偼丄1990乮暯惉俀乯擭偺乽1.57僔儑僢僋乿傪宊婡偵丄弌惗棪偺掅壓偲巕偳傕偺悢偑尭彮孹岦偵偁傞偙偲傪乽栤戣乿偲偟偰擣幆偟丄巇帠偲巕堢偰偺椉棫巟墖側偳巕偳傕傪惗傒堢偰傗偡偄娐嫬偯偔傝偵岦偗偰偺懳嶔偺専摙傪巒傔偨丅1994乮暯惉俇乯擭偵乽僄儞僛儖僾儔儞乿傪嶔掕偟丄1999乮暯惉11乯擭搙傪栚昗擭師偲偟偰曐堢僒乕價僗偺廩幚偑恾傜傟偨丅1999擭12寧丄僄儞僛儖僾儔儞偑尒側偍偝傟丄曐堢僒乕價僗娭學偩偗偱側偔丄屬梡丄曣巕曐寬丒憡択丄嫵堢摍偺帠嬈傕壛偊偨乽怴僄儞僛儖僾儔儞乿偑嶔掕偝傟丄2000乮暯惉12乯擭偐傜2004乮暯惉16乯擭傑偱悇恑偝傟偨丅

丒2002乮暯惉14乯擭俋寧偵岤惗楯摥徣偵偍偄偰傑偲傔傜傟偨乽彮巕壔懳嶔僾儔僗儚儞乿偱偼丄廬棃偺庢慻偑丄巇帠偲巕堢偰偺椉棫巟墖偺娤揰偐傜丄摿偵曐堢偵娭偡傞巤嶔傪拞怱偲偟偨傕偺偱偁偭偨偺偵懳偟丄巕堢偰傪偡傞壠掚傪慡懱偲偟偰巟偊傞帇揰偐傜丄幮夛慡懱偑堦懱偲側偭偰憤崌揑側庢慻傪恑傔傞偙偲偲偝傟偨丅偦偺屻丄2003乮暯惉15乯擭俈寧丄抧曽帺帯懱媦傃婇嬈偵偍偗傞10擭娫偺廤拞揑丒寁夋揑側庢慻傪懀恑偡傞偨傔丄乽師悽戙堢惉巟墖懳嶔悇恑朄乿偑惂掕偝傟丄2005乮暯惉17乯擭係寧偐傜巤峴偝傟偰偄傞丅

丒2003擭俈寧丄媍堳棫朄偵傛傝丄乽彮巕壔幮夛懳嶔婎杮朄乿偑惂掕偝傟丄偦傟傪庴偗偰丄2004擭俇寧丄彮巕壔偵懳張偡傞偨傔偺巤嶔偺曽恓偲偟偰乽彮巕壔幮夛懳嶔戝峧乿偑嶔掕偝傟偨丅戝峧偱偼丄乽俁偮偺帇揰乿偲乽係偮偺廳揰壽戣乿偲偲傕偵丄乽28偺嬶懱揑峴摦乿傪宖偘丄撪妕傪偁偘偰庢傝慻傓偙偲偲偟偰偄傞丅

丒2004擭12寧丄彮巕壔幮夛懳嶔夛媍偵偍偄偰丄乽巕偳傕丒巕堢偰墳墖僾儔儞乿偑嶔掕偝傟偨丅墳墖僾儔儞偼丄彮巕壔幮夛懳嶔戝峧偺宖偘傞係偮偺廳揰壽戣偵増偭偰丄2005擭搙偐傜2009乮暯惉21乯擭搙傑偱偺俆擭娫偵島偢傞嬶懱揑側巤嶔撪梕偲栚昗傪宖偘丄巤嶔偺崁栚悢偼栺130偵媦傇憤崌揑側寁夋偱偁傞丅崙柉偺栚慄傕庢傝擖傟丄偍偍傓偹10擭屻傪揥朷偟偨乽栚巜偡傋偒幮夛乿偺巔傪採帵偟偰偄傞丅栚昗抣偼丄慡崙偺巗挰懞寁夋偲儕儞僋偟偨傕偺偵偡傞偙偲偵傛傝丄墳墖僾儔儞偺悇恑偑丄慡崙偺巗挰懞峴摦寁夋偺悇恑傪巟墖偡傞偙偲偵傕側傞丅

丒梊憐埲忋偺彮巕壔偺恑峴偵懳張偟丄彮巕壔懳嶔偺敳杮揑側奼廩丄嫮壔丄揮姺傪恾傞偨傔丄2006乮暯惉18乯擭6寧丄彮巕壔幮夛懳嶔夛媍偵偍偄偰乽怴偟偄彮巕壔懳嶔偵偮偄偰乿偑寛掕偝傟丄嘆幮夛慡懱偺堄幆夵妚偲丄嘇巕偳傕偲壠懓傪戝愗偵偡傞娤揰偐傜偺巤嶔偺奼廩偲偄偆俀揰傪廳帇偟丄40崁栚偵傢偨傞嬶懱揑側巤嶔傪宖偘偰偄傞丅

丒彮巕崅楊壔偵偮偄偰偺堦憌尩偟偄尒捠偟摍傪摜傑偊丄2007乮暯惉19乯擭12寧丄彮巕壔幮夛懳嶔夛媍偵偍偄偰乽巕偳傕偲壠懓傪墳墖偡傞擔杮乿廳揰愴棯偑嶔掕偝傟偨丅墷廈彅崙偵斾傋偰壠懓惌嶔慡懱偺嵿惌婯柾偑彫偝偄偲巜揈偝傟偰偄傞拞丄廳揰愴棯偵偍偄偰偼丄寢崶傗弌嶻丒巕堢偰偵娭偡傞崙柉偺婓朷偲尰幚偺偐偄棧偵拲栚偟丄廇楯偲寢崶丒弌嶻丒巕堢偰偺擇幰戰堦峔憿傪夝寛偡傞偨傔偵偼丄乽摥偒曽偺尒捈偟偵傛傞巇帠偲惗妶偺挷榓乮儚乕僋丒儔僀僼丒僶儔儞僗乯偺幚尰乿偲偲傕偵丄偦偺幮夛揑婎斦偲側傞乽曪妵揑側師悽戙堢惉巟墖偺榞慻傒偺峔抸乿傪乽幵偺椉椫乿偲偟偰丄摨帪暲峴揑偵庢傝慻傫偱偄偔偙偲偑昁梫晄壜寚偱偁傞偲偟偰偄傞丅傑偨丄廳揰愴棯偱偼丄岠壥揑側嵿惌搳擖偺昁梫惈傪乽枹棃傊偺搳帒乿偲埵抲晅偗丄崙柉偑婓朷偡傞寢崶傗弌嶻丒巕堢偰偺幚尰傪巟偊傞偨傔偺帣摱丒壠懓娭學偺媼晅傗僒乕價僗偵偮偄偰悇寁偟偨偲偙傠丄捛壛揑偵昁梫偲側傞幮夛揑側僐僗僩偼1.5 乣 2.4挍墌偵側傞偲偟偰偄傞丅

恾俀丂彮巕壔懳嶔偺宱堒乮暯惉21擭斉丂彮巕壔幮夛敀彂)

岤惗楯摥徣擣掕丂偔傞傒傫儅乕僋

丒楅栘崃棟巕亀堢帣曐尟峔憐丂幮夛曐忈偵傛傞巕堢偰巟墖亁摏堜彂朳(2002)

丒幀尒柅岾丂娔廋亀巕堢偰巟墖僔儕乕僘丂巕堢偰巟墖偺挭棳偲壽戣亁偓傚偆偣偄(2008)

丒嶳揷徆峅亀彮巕幮夛擔杮乕傕偆傂偲偮偺奿嵎偺備偔偊亁娾攇怴彂(2007)

丒悪揷偁偗傒亀僟僀僶乕僔僥傿丒儅僱僕儊儞僩偺娤揰偐傜傒偨婇嬈偵偍偗傞僕僃儞僟乕亁妛暥幮(2006)

丒岤惗楯摥徣儂乕儉儁乕僕

丒嫟惗幮夛惌嶔摑妵姱丂彮巕壔懳嶔

丒崙棫幮夛曐忈丒恖岥栤戣尋媶強丂彮巕壔忣曬儂乕儉儁乕僕

丒姅幃夛幮儚乕僋儔僀僼僶儔儞僗 HP

Last Update:2009/7/28丂

恾侾丂弌惗悢媦傃崌寁摿庩弌惗棪偺擭師悇堏(岤惗楯摥徣丂暯惉20擭恖岥摦懺摑寁)

恾侾丂弌惗悢媦傃崌寁摿庩弌惗棪偺擭師悇堏(岤惗楯摥徣丂暯惉20擭恖岥摦懺摑寁)