予防的観点から見る医療介護問題

早稲田大学社会科学部 政策科学研究 新井 大地

研究動機

2009年3月、私はスノーボードの着地事故により胸椎12番の圧迫骨折をし、一カ月間の入院生活、三カ月間の歩行訓練を経験した。

足の筋肉が衰え、

健常者が普段気にもとめないような段差にですら苦労した経験から、我々が日常生活をしている空間や社会のいたるところに、

高齢者の方にとっての辛さがあることを知った。この事から、高齢者にとっての住みよい暮らし、

社会作りに興味を持った。

現在の日本における高齢者の平均寿命は男性79,95歳、女性86,44歳であり、50年前と比べた場合20年近く寿命は伸びている。

この著しい寿命伸長は世界の中でもトップクラスであり、このことが日本社会に大きな影響を及ぼすことは間違いない。

人口の超高齢化とライフスパンの延伸は、家族、仕事、生き甲斐、地域社会、社会保障など様々な場面で

人々の意識や行動に大きな変化をもたらし、社会や経済のしくみに根本的な見直しを迫ると考える。

65歳からの引退期に待ち受ける長い老後期をどのように過ごすかを考える事は決して遠い未来の話ではない。

高齢者にとって一刻の猶予も無いこの状況をどのように乗り越えていくべきなのかをこの研究を通じて考えてみようと思う。

研究テーマ 予防的観点から見る医療介護

高齢者における問題は今もなお財源や制度の問題など、非常に難しい問題でもあり、複合的な視点から

様々な専門家によって意見が述べられている為、

そこに私の出る幕は無いと考えた。

そこで今回私は高齢者の健康を維持し続ける為の介護予防の必要性という観点から調べを進めていきたいと思う。

厚生労働省の平成19年国民生活基礎調査によると、介護が必要となる原因で最も割合が高いのが脳卒中だ。

原因の27.3%を占め、次いで認知症18.7%、高齢による衰弱12.5%、関節疾患9.1%と続く、

ここにあげた原因のすべてに通じることは、疾患の早期発見、治療が重要になってくることである。

特に、認知症の場合、適切な治療や地域での継続的な暮らしの支援は終末期までの自立度を高め、

かつ患者の不安や周囲の負担を減らすことにつながる。

また、今後ますます高齢化が予想される日本社会の中で、現在病気等を抱えていない高齢者の方々が、

地域コミュニティへの積極参加等で、孤独にならず、今後も元気であり続ける事が、

将来の日本社会の負担軽減へと繋がるのではないかと考えた。

この問題意識から介護予防をいかに全国に広げることが出来るかを政策提言として考えていきたい。

章立て

第一章 日本の現状と問題点

第二章 現在の高齢者の状況

第三章 海外の事例

第四章 政策提言

第五章 まとめ

第一章 日本の現状と問題点

第一節 介護保険制度とは

まず、現在の日本の高齢者問題を語る上で避けては通れない介護保険制度についての説明をする。

介護保険制度とは、

- 自立支援・・・単に介護をするという枠を超えて高齢者の自立を支援するという理念

- 利用者本位・・・利用者の選択により多様な主体から保険医療サービス、支援サービスを総合的に受けられる制度

- 社会保険方式・・・給付と負担が明確に分かれている制度

の3つの理念からなり、2000年の4月に導入されたものである。

この制度の導入により、利用者は自らサービスや事業者を選択・介護サービスの利用計画を作って、

医療、福祉のサービスを総合的に利用することができるようになり、民間企業、NPO、農協、生協など多様な事業所からの

サービスの提供を所得に関わらず、利用者は1割負担で利用する事が可能となった。

第二節 介護給付費の財源構成

給付費(総費用から自己負担分を引いた金額)の財源構成は、公費50%、保険料50%で成り立っている。

保険料は第一号被保険者が20%、第二号被保険者が30%を負担する。

公費は国25%、都道府県と市町村がそれぞれ12,5%を負担する。

国庫負担25%のうち5%は、市町村の保険財政の調整の為の「調整交付金」として交付される。

第三節 被保険者について

介護保険制度の被保険者は1、65歳以上の者(第一号被保険者)2、40〜64歳までの医療保険加入者(第二号被保険者)となっている。

介護保険サービスは、65歳以上の者は原因を問わず、要支援、要介護になった場合40〜64歳の者は

末期がんや間接リウマチ等の老化が原因で要支援、要介護になった場合に受ける事が出来る。

一人当たりの介護保険料は全国平均で約4150円

要介護認定には5つのランクがある。要支援1、要支援2、要介護1〜5のランク分けがなされている。

支給の限度額は要支援1が4万9700円で、一番重い要介護5に対しては35万8300円が用意されている。

第四節 これまでの改正と問題点

介護保険制度は3年に一度事業計画が見直されており、平成21年度の介護保険制度改定では、

予防重視型への強化を柱として高齢者対策が進められてきた。これにより地域密着型サービスなどの新たな取り組みが始められ、

また介護従事者の処遇改善、介護従事者の社会的評価を高める広報活動を通じての人材確保などを積極的に行ってきた。

では、なぜ今介護保険制度の見直しが取り沙汰されているのだろうか。

理由はいくつかあるが、政府の対策案が現場の意見や状況を踏まえたもので無いことや、

高齢者を取り巻く状況が変革の過渡期である事が大きな要因であると考えられる。

例えば介護従事者の処遇改善の場合収入の3%にあたる約2万円の報酬アップを講じたが、

実際には事業所の赤字の補てんに充てられている場合も多く、

恩恵を受ける事が少なく実際の現場で働く人達にとっては焼け石に水状態が続いている。

また、市町村にとって地域内に多くの老人施設が建設されることは保険給付額を増加させることと同じである為、

介護保険制度総量規制を行っているところも多い。

第二章 現在の高齢者の状況

日本の高齢者を取り巻く状況に対策を打つためには今どのような状況にあるのか?

また現在の状況がどのように変化していくのかを把握しなければならない。この項目においてはグラフを用い、

高齢者の状況を見ていきたいと思う。

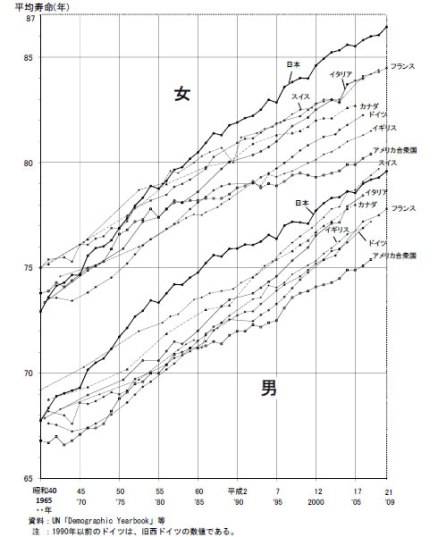

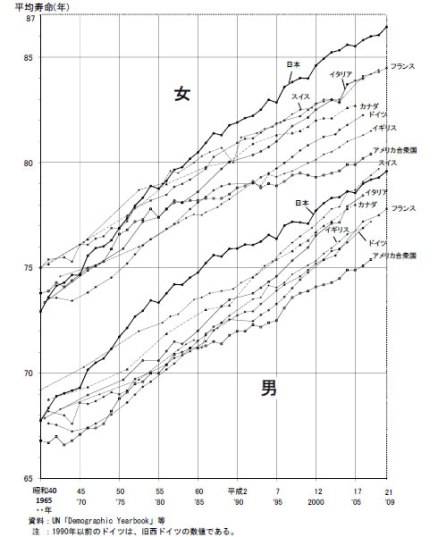

第一節 世界各国から見る日本の平均寿命の推移

厚生労働省 平均寿命の国際比較参照

2009年における男性の平均寿命は79.95歳、女性の平均寿命は86.44歳とこの50年近くで約20歳以上寿命が延びている。

上記のグラフでは各国とも平均寿命は延びているが、

昭和40年から平成21年にかけての我が国の女性における平均寿命の伸び率が著しく上がっているのが分かる。

世界の中でも著しく深刻化している高齢化社会に対し、どのように対処していくのか世界からの注目を浴びている。

第二節 高齢者人口の推移

総務省 統計局 統計データ参照

65歳以上の高齢者人口(平成22年9月15日現在推計)は2944万人で、総人口に占める割合は23.1%となっている。

年齢階級別にみると、70歳以上人口は2121万人(総人口の16.7%)で、前年と比べ61万人増、75歳以上人口は1422万人(同11.2%)で、

53万人増、80歳以上人口は826万人(同6.5%)で、38万人増となっている。

- 介護費用の増加

なお、厚生労働省の調べによると、2000年4月末から2009年4月末までの9年間で65歳以上の被保険者は

約673万人(32%)増、要介護(要支援)認定者は9年で約251万人(115%)増となった。

介護保険の総費用は3.6兆円から7.7兆円の増加となった。

- 今後の展開

日本の高齢化のスピードは国際的に比較しても非常に速く進行しており、2055年には高齢化率は40.5%と予想される。

そこでは65歳以上の高齢者一人当たりに生産者人口1.3人という割合になっている。

このような高齢者人口の増大は、社会保障費の増加に繋がり、政府の財政や我々現役世代の経済を圧迫し、日本社会全体を疲弊させる。

そのため、政府が高齢者に対する政策を必要最低限に抑えようとするのはやむを得ないことなのかもしれない。

しかし、これで本当に良いのだろうか。

介護保険法により、高齢者へのケア事業は民間企業や法人にその多くを委ねてきた。

その結果、節約が介護現場にも入り込み、節約のみを念頭に置いた対策によって介護現場では高齢者虐待、また、

経済的に困窮し身寄りのない高齢者は孤独死で発見されるなどの悲劇が毎年数多くニュースで取り沙汰されてきた。

これらの事件を一つでも多く無くしていくためには、高齢者の問題として線引きするのではなく、日本社会全体の問題として捉え、

高齢者を家族や地域などのコミュニティで予防ケアすることが可能となる社会作りをすべきである。

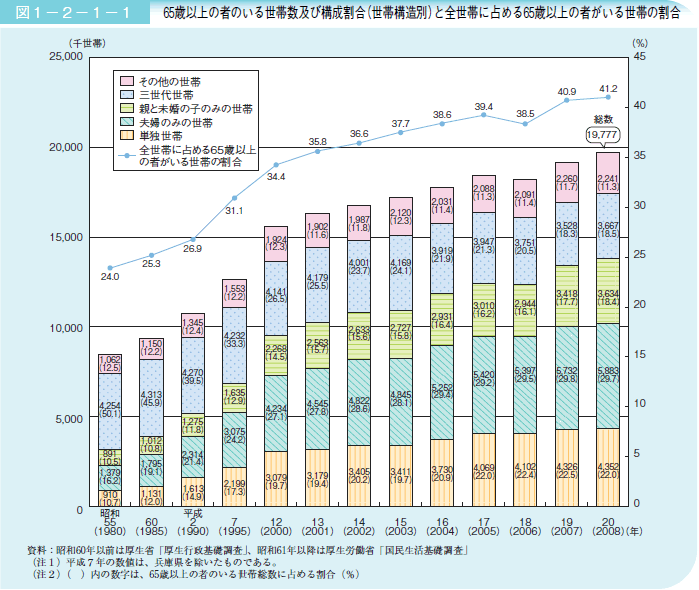

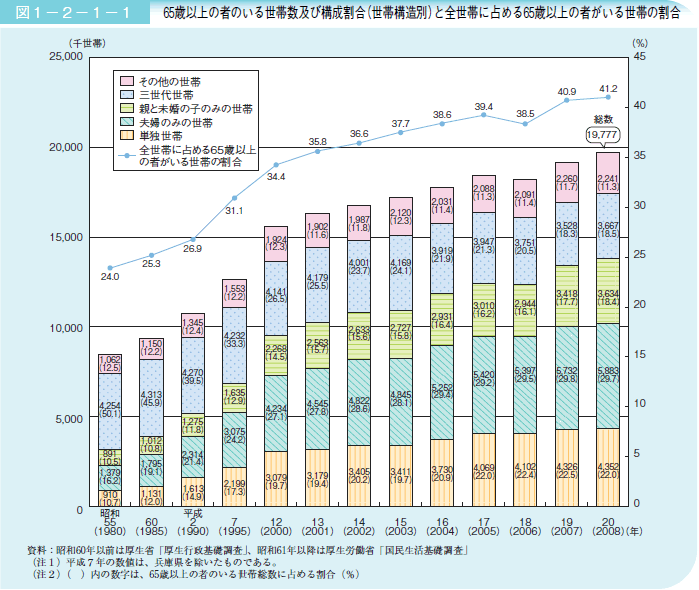

第三節 高齢者単独世帯数の推移

国立社会保障・人口問題研究所ならびに総務省統計局によると、

この20年間で高齢者の単身世帯、夫婦世帯ともに約4倍以上増加している。

2008年度の時点で、65歳以上の高齢者のいる世帯(19,777世帯)の世帯構造のうち、

最も多いのが夫婦のみの世帯で29.7%、次いで単独世帯が22.0%となっており、

夫婦のみと単独で暮らしている高齢者が過半数となっている。また三世代世帯においては減少傾向にある。

高齢者が65歳以上人口に占める割合は,男性が9.7%,女性が19.0%となっており,高齢男性の約10人に1人,

高齢女性の約5人に1人が一人暮らしとなっている。

この数値は年々増加する傾向にあり、単独世帯、夫婦世帯の増加、三世代世帯の減少に伴い、家族関係の希薄化が顕著になりつつある。

子供との家の距離も遠く、頻繁に連絡を取り合っていない。この状況について高齢者の多くはどのように考えているのだろうか。

第四節 高齢者の意識の変化とその影響

内閣府が平成22年に発表した高齢者白書によると、

子供や孫とは、「いつも一緒に生活できるのが良い」が34.8%、

「ときどき会って食事や会話が出来るのが良い」が42.8%となっている。

これを過去の調査と比較してみると、前者の割合が低下する一方で、後者の割合が上昇していた。

つまり以前に比べると、より密度の薄い付き合い方でも良いと考える高齢者が増えていることが分かった。

- 老老介護

これは高齢者の独立志向が強まったとも捉えられるが、世帯構造の変化、高齢者の意識変化により老老介護の問題も浮上してきている。

先にも述べた通り、現在高齢者の要介護者数が急速に増加してきている。

特に75歳以上の後期高齢者の要介護認定者は21.4%と、

65歳〜74歳までの前期高齢者の3.3%に比べて割合がかなり上昇しているのが調べを進めていくうちに分かった。

さらに要介護者等と同居している主な介護者の年齢を調べてみると、

要介護者等が65歳以上の場合、その主な介護者の半数以上が60歳以上となっていた。

高齢者が高齢者を介護し、精神的にも肉体的にも疲れ悲しい事件に発展していくケースが近年多発している中で

高齢者の単独世帯や夫婦世帯に対し、地域や社会が率先して交流の場を作り、健康維持の為の生きがいや趣味を持っていくことが、

老老介護の負担を少しでも軽減させる一助になるのではないだろうか。

- 高齢者の生活

高齢者のいる地域で交流の場を作ったとしてもそれを利用しなければ高齢者の予防に何の意味もないので、

次に一般的な高齢者がどのような毎日を送っているのかを見ていきたい。

まず、内閣府の「平成17年度高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査」

によると外出状況については「ほとんど毎日外出する」が59.7%と6割近くを占め、「ときどき外出する」が 32.9%、

「ほとんど外出しない」が7.3%となっている。外出理由は「近所のスーパーや商店での買い物」や、「通院」が過半数を占めており

次いで、「散歩」、「趣味、余暇、社会活動」という順になっている。

また、単独世帯と夫婦世帯で比較した場合、夫婦世帯は散歩や趣味をするために外出する割合が高いのに比べ、

単独世帯では、買い物、通院といった生活していく上で必要最低限の範囲での外出というのが多く見受けられた。

このことから単独世帯の高齢者の生活範囲が狭く、趣味や生きがいとなるものが比較的少ないと考えられる。

- 孤独死

孤独死とは、看取る人もなく、一人きりで死ぬことと定義されている。

阪神淡路大震災以後言われるようになった言葉であり、まだ全国統計としてまとめられた統計は無い。

ただ、孤独死が発生する条件として言われているのが、高齢者の単身世帯で慢性疾患があり、近くに身寄りがいないことが挙げられている。

内閣府の高齢者意識調査では60歳以上の高齢者の43%が「孤独死を身近な問題」として感じていることが分かった。

世帯類型別では、単独世帯の65%が身近であると感じており、夫婦世帯では44%の人が同様の不安を持っていると分かった。

また大都市に住んでいる人ほど不安視する傾向が強く、東京23区、政令指定都市に住む人で47%、

人口10万人未満の都市では39%であった。

この結果から、大都市であっても近隣住民との交流が無く、いざとなった時に頼りになる人がいないということが分かった。

このような状況がいつまでも続いてしまえば、ますます孤独死は増えていき、

高齢者を日本社会の中から孤立させていく深刻な事態に陥るのではないだろうか。

これらの状況から高齢者に対し、地域との密接な関わりを作っていくことの重要性を知った。

これに対し高齢者の多くは交流機会が増えることを望んでいるのかを見ていきたいと思う。

- 地域活動への参加意向

内閣府が平成20年度に公表した「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」の結果によると、

近所付き合いが減少する中で、趣味やスポーツ・地域行事などの自主的な活動に参加する人は増えている実態が浮かび上がった。

具体的には近所付き合いで「親しく付き合っている」が43.0%で前回の平成15年度調査52.0%、

昭和63年度調査64.4%から大きく減少している。

また、「1年間で、個人または友人と、あるいはグループや団体で自主的に行われた活動に参加したことがある」人は59.2%で

平成15年調査54.8%、昭和63年度調査36.4%に比較して増加傾向にある。

さらにこれらの行事に参加している人ほど、「健康状態が良い」、「友人がたくさんいる」、「生きがいを感じている」という声が

多く挙がっている。

地域の中で、人を支える役割を「官」にまかせっきりにするのではなく、

教育や子育て、防犯や防災、医療や福祉など地域で関わっている一人一人が参加し、

それを社会が一体となって応援しようという姿勢、「新しい公共」という価値観が注目を集めている。

事実、地域活動に参加したい人やNPO活動に関心を持つ人は増えており、

「今後地域活動に参加したい」という人が平成20年度54.1%、平成15年度調査47.7%、

昭和63年度調査43.5%から増加傾向を示している。

昨年以降、国も「新しい公共」に注力する姿勢が見受けられたが、

高齢者や地域の人々の中にもその芽生えが現れているのではないだろうか。

- 人との関わりの重要性

高齢者人口の割合が増えているのと同時に、介護保険費などの医療保険費も増大している。

増え続ける老人人口を減らす事は出来ないので、高齢者の要介護認定の段階的な重度化を遅らせることで、

介護費用の増加を抑える事が出来る。

最重要課題となるのは、高齢者の方が終末期までの間、健康を維持し続けるしくみ作りを行っていくということである。

そのためには、地域交流など人との関わりを習慣的に行うことが重要である。

先にも述べたように、地域活動に参加したいという声が多く挙がっている。

この傾向は大変良いことであるが、しかしこの地域交流が単発で終わってしまうようでは何の効果も無い。

重要なのは近所付き合いなどの交流の習慣化である。

なぜなら、健康な人が生活機能の低下を起こす要因に「閉じこもり・無気力・生活に張り合いが無い・楽しみが無い」と言った

「習慣的に人との関わる機会がない」事が挙げられるからである。

生活機能とは、外出・家事・職業の生活行為全般である「活動」、家庭や社会での役割を果たすことである「参加」、

精神の働きと体の連携の「心身機能」の全てを含む包括概念である。

これらが低下した場合、認知症などの症状が出始め、介護が必要となってしまう。

さらにこの状況下では孤独死を招きやすい。

なぜなら、孤独死の環境要因とは身寄りがいない、

親しくしている人がいないといった習慣的に人と触れ合う機会の少ない状況であるからだ。

地域交流・近所づきあいを習慣的に行っていない人は健康状態の悪化や孤独死のリスクを常に持っているのである。

第三章 海外の事例

今までの研究を通じ日本では、高齢化対策として高齢者に対する予防措置の実施が急務であることが分かった。

この予防措置を世界に先駆けて行い成果を上げている国を参考とし、

より良い社会の構築を考えていこうと思う。

まず、日本との比較検証をするために、日本と比較的類似した状況にある国を探していく。

とは言うものの、国家それぞれの歴史的背景、国民性などを軸とした制度はさまざまなわけで、

政策それぞれの良いところを抽出して日本に当てはめるということは、

決して実現することは出来ないと考えた。

そこで、人口構成や平均寿命など国民性とは全く関係の無いところからのスクリーニングを行い、

そこから日本と状況が類似し、かつ参考となりうる国家を探していこうと思う。

当初、この調べはかなり難航すると思われたが、すぐに見つかってしまった。

スウェーデンである。

スェーデンでは他の国家よりも早く高齢化社会を迎えており、

高福祉国家として多くの国から高齢者対策の研究がなされていることが分かった。

総務省統計局 統計データ世界の統計参照

人口ピラミッドも少子化が進み、高齢者の割合が高い、そして平均寿命も日本が若干高いがほとんど差異は無いと言える。

第一節 スウェーデンの高齢者介護の変遷

スウェーデンという国家

まず、スウェーデンという国についての基本情報であるが、

面積は約45万平方キロメートル(日本の約1.2倍)人口は約930万人(日本人1億3000万人)、

GDPは4050億ドルで一人当たりGDPは43.986ドル(日本の1人当たりGDPは39.530ドル)、

消費税は25%(食品は12%)となっている。

またHDI(人間開発指数)ではスウェーデンは世界の中で9位であり、

日本は11位であった。

GII(ジェンダー不平等指数)はスウェーデンが世界3位であったのに対し、

日本は12位であった。

このHDI(人間開発指数)というものは、長寿で健康な生活、知識へのアクセス、

人間らしい生活の水準という3つの基本的な側面に着目して、

人間開発の達成度をまとめてあらわす指標である。

平均余命、就学予測年数、平均就学年数、1人当たり国民総所得(GNI)を用いて計測される。

そしてGII(ジェンダー不平等指数)とは、女性の社会進出率を示す指標である。

その国の人々の間に不平等があれば、けっして豊かな国とは言えない。

女性たちが健康、教育、経済活動参加で差別を受け、

自由が損なわれているケースはきわめて多い、これを危惧し、考えだされたのが

GII(ジェンダー不平等指数)という指標であり、

リプロダクティブ・ヘルス(性と生殖に関する健康)、教育、エンパワーメント、

そして労働市場への参加におけるジェンダー間の不平等による、

人間開発の成果がどの程度失われているかを示すものである。

値は、0(完全に平等)から1(完全に不平等)までの数字で表わされる。

妊産婦死亡率、国会の議席に占める女性議員比率、

15−19歳の女性1000人あたりの出生数、中・高等教育を受けた成人の割合、

労働市場への参加率を用いて計測される。

これらの指標で世界的に高い水準にあるということは、

スェーデンは日本より社会制度がしっかりとしているということである。

第二節 スウェーデンの高齢化の現状

現在、スウェーデンの人口の 17%以上にあたる 1600 万人は65 歳以上である。

人口予測によれば、今後 30 年間で人口増加が最も著しい層は 65 歳以上の世代となる。

2035年までに、労働年齢層に属さないグループの人口増加が加速するとされている。

20 世紀中期以降、最高齢層が増加してきており、80 歳以上の人々の数は、2050 年には、現在のほぼ 2 倍になると見られている。

そして、国民の平均寿命は、2005 年の時点で、男性が 78 歳、女性が 83 歳であった。

65 歳で定年を迎えると、男性はあと 17 年間、女性はあと 21 年間、過ごすと考えられる。

死亡率は、女性に比べて、男性の方がより低下している。

このため、老いてもパートナーと一緒に暮らすことができる女性が増えるだろう。

平均寿命は、2050 年には、女性は83 歳から 86歳に、男性は 78 歳から 84 歳に上昇すると予測されている。

高齢者の増加は、医療と社会的介護の需要の増大につながっていくと予測されるが、

今後 10 年という期間では、多分限定的なものだろう。

年金受給者の多くは、この期間では、まだ 65 歳から 70 歳であり、

この年代では、医療や社会的介護のニーズは比較的少ない。

こうしたニーズは、そもそも 80 歳を越えてから高くなる。

よってここまでの現状は日本にも見られる事で、現状はかなり類似していると言える。

第三節 高齢者介護の特徴と背景

スウェーデンの高齢化がどのような変遷をたどっていったかを考えていくのを、

人口動態の背景から見ていきたい。

1890年スウェーデンの高齢化率は7%、当時の水準ではかなりの高齢化社会であったと言えるが、

そこから14%まで推移していくのである。

しかし、その14%まで高齢化率が達したのが1982年、

およそ92年もの長い年月をかけ、高齢化が進展していった。

一方日本は1970年に7%を迎え、94年に14%に達した。

わずか24年間という驚異的なスピードで高齢化社会を迎えるに至った。

日本の高齢化はスウェーデンの約3倍の速さで進行している状況を考えると、状況はより深刻である。

スウェーデンにおける早い段階での高齢化社会の到来は

独自に高齢化社会に対する対策を促し、高福祉国家のパイオニアになりえたのである。

第四節 スウェーデンの高齢者政策

前述したように、日本とスウェーデンとの比較は予防的措置をどのように取り行っているかを調べていく、

まず、スウェーデン国会における高齢者政策の目標では以下のように定めている。

高齢者は

積極的な生活を営み、社会や自らの日常生活に影響を持つことが出来る。

安心できる環境で年齢を重ね、自らの自立性を維持することができる。

敬われる存在となり、さらに質の高い医療と社会的介護サービスを受けることができる。

これらの目標に基づき、高齢者政策を実施している。

また、スウェーデンでは高福祉・高負担の国家であり日本と比較した場合、

社会保障給付の対国民所得比は日本では22%で、スウェーデンでは、46%となっている。

もともと、貧しい農業国家であったが、第二次世界大戦に不参加であったため、

順調に経済発展を遂げ、福祉の充実が図られた。

また、高負担に対する国民の理解を得られた理由は、

GII(ジェンダー不平等指数)のデータからわかるように、

女性進出を支援してきたことで、労働者が増大したためであり、その結果課税ベースの拡大に成功した。

ケアの枠組みは社会サービス法と保険医療法で決められており、

枠組み内において地方自治体は全責任を負うこととなっている。

国内で290の地方自治体(コミューン)に分かられており、

それぞれがかなり強力な地方自治を行っている。

それぞれのコミューンがその地域の特色を生かした社会サービスを展開している。

またこのうち医療は、地方政府の広域的な組織単位である

21 のランスティング(日本では県に相当)によって運営されている。

各コミューンやランスティングは、大きな権限が与えられ、

各自治体が独自のサービスの計画を立案・組織し、財源を得るために

課税できるようになっている。

このようなわけで、高齢者のためのサービスの実施状況や優先順位は、地域によって異なる。

コミューンやランスティングの業務は、双方とも国の法規制の下で行われている。

日本と比較した際に根本的に違うのが、

日本は家族や地域のきずなを主軸とした介護について考えられているのに対し、

スウェーデンは、公的機関からの、介護体制の確立がなされている点である。

第五節 スェーデンの介護事情

今日、スウェーデンの高齢者介護の指針として主な考え方は、

高齢者が出来るだけ長く自宅で生活を出来るようにすることである。

現在、高齢者の93%は自宅で生活をしており、総じて住宅の水準は高く、

敷居を除去するバリアフリー化や事故の多い浴槽のリフォームなどの住宅改造手当の支給が行われている。

また、住宅介護サービスでは、買い物や掃除、料理、洗濯をはじめ、

高齢者が自分一人では出来ない日常生活の身の回りの活動支援をしている。

このほかに、ショートステイ(短期滞在)施設などがあるが、

住宅介護を補うためのサービスとして、いわば中間的なサービスとして位置づけられている。

つまり、高齢者が地域との密接な関係を築いていくことを

妨げないようなサービス作りを積極的に行っているのである。

予防の為の取り組みでは、スタッフが頻繁に高齢者の戸別訪問を行っている。

これは、健康や日常生活での不都合などの情報を得られない高齢者に、

接することの出来る大切な手段である。

訪問を受けた高齢者は、地方自治体が出している、

高齢者向けサービスの情報を知ることが出来る。

例えば、地区の集まり、ボランティア活動や高齢者向けの運動や歩く会などである。

これらの活動により、身体機能の低下を抑止することが出来、転倒事故の予防にもなる。

転倒事故などは、本人に苦痛をもたらすとともに、大きな社会負担にもつながる重要な問題である。

高齢者に対する予防措置の重要性はスウェーデンにおいても認識されている。

スウェーデンでは、毎年地域ごとのサービスの品質、コスト、効率

という項目ごとに比較評価され、公開されている。

これにより、それぞれのコミューンで行われている医療と社会的介護について、

また、各ランスティングによる在宅医療について、

公開で比較評価するための全国的なシステムを開発する事となった。

今まで、各コミューンやランスティングでまちまちであった

統計や書類などもこの目的で改善され、

さらに介護サービスを受けている利用者についても

高齢者の実態を正しく把握するための全国的な調査が行われている。

第六節 スウェーデンの介護の在り方から学んだこと

高福祉国家であるスウェーデンの介護の在り方を学び、

いきなり日本国民に対し高い負担率を強いる事や、コミューンやランスティングを設置することは誰も納得しないだろうし、

実現可能であるとは私は思えない。

しかもスウェーデンの介護体制にも、いまだ多くの問題点はあるようで、

例えば、高齢者の住宅で介護を行うケア事業者が高齢者の物品を盗難してしまうなど、

対策が練られている状況である。

では、スウェーデンの介護事業から日本が学ぶべきこととは何であろうか。

それは介護に対する考え方であると思う。

上記に挙げたものは福祉対策だけであるが、調べを進めていくうちに

スェーデンでは貧しい人や障害を持った人に対しても手厚いサービスを施しているのが分かった。

老若男女、また、スウェーデン人であろうと移民であろうと,

ケアの質に差異があってはならないという考え方から

高福祉の組織作りが行われており、

高齢化の問題を高齢者だけの問題という限定した考えはない。

様々な問題を包括的に考え、それに対してしっかりとした連携の取れる対策を練っていく、

この考え方こそが我々の介護の現場に不足している事であり、参考とすべき重要な事であると思う。

第四章 政策提言

今日、高齢者を取り巻く環境は、詐欺などの犯罪の多発、

高齢者の孤立化からくるうつ病化や孤独死、老老介護の問題を抱え、

生活不安を増加させているのが現状であり、

これら超高齢化を迎える我が国において地域の高齢者の見守りシステムの構築は急務であると言える。

よって高齢者の健康をより考えた地域の在り方として、高齢者の予防的介護を全国的に広げることを政策提言する。

現実的に実現可能なものにするために、市を中心とした高齢者見守り体制の構築、

また市だけでなく、自治会や民生委員との連携・協働を図りながら

地域住民間で見守りの出来るコミュニティ作りの支援を行っていくべきであると考える。

この見守り体制の構築により、単身居住高齢者・75歳以上の夫婦世帯に対し、

高齢者の安否確認が出来るだけでなく、痴呆症やうつ病の早期発見、

「振り込め詐欺」などの注意の呼びかけなど幅広い効果が期待できる。

さらに積極的にイベント活動の呼びかけなどを行うことによって、

孤立しがちな高齢者をイベントに誘い込むことが出来、

自分から発信することが苦手な高齢者に対しても効果がある。

また遠方に住む家族や、親族もこのようなサービスがあれば、中々会いにいけなくとも安心感が増す。

今回私が提案する政策は違う形で、東京都の狛江市、神戸市や名古屋市などで行われている事が分かった。

違う形というのは、企業との連携を行っているということだ。

神戸市、名古屋市はそれぞれ地元のガス会社である、大阪ガスと東邦ガスと連携し、

1日1回のガスの使用状況を自動的に把握し、

ガスの使用量により高齢者の安否確認を行うシステムを導入している。

狛江市では、高齢者に対し、配食サービスを行うことで安否確認を今年度から行っていく予定だ。

このように、市町村が様々な企業との連携によって高齢者の予防的措置には効果があると思われるが、

高齢者と地域のコミュニティの構築にはあまり効果がないと判断した。

高齢者見守り体制の構築の弊害

次に、現在の状況を踏まえた問題点について触れていく。

まず問題として第一に挙がるのが、人手不足である。

私が提案する高齢者対策では、高齢者の介護の依存度を抑制するための予防を行うものである。

高齢者人口が増加し、現役世代の減少が叫ばれる昨今、

見守りの必要な高齢者の増加率はかなりのハイペースであると思われる。

この現象に対処しうるには、市町村・自治会・地域の連携が不可欠であると思われる。

二つ目はプライバシーの問題である。

2003年5月に個人情報保護法が成立し、

「訪問拒否」や「サービス拒否」などの高齢者本人の意思の尊重することによって活動が困難になる場合がある。

一人暮らしの家に訪ねられたくない、住所や個人情報を広めたくない、知られたくないと言う人の増加である。

しかし、孤立した高齢者は心身ともに不安定な状況にあり、

また痴呆などの症状から状況判断が的確に行えない場合があるため、

高齢者のプライバシーを保護しつつも活動を続ける方法を取ることが必要である。

また、根気強く地域交流の必要性を説く為には見守りを行う側と高齢者の間にしっかりとした信頼関係を作ることが必要となる。

これら見守り体制の弊害を乗り越え、全国的に活動を広めていくためには、

事業としての形態の画一化はむしろ弊害であると考える。

なぜなら高齢者の多くは、地域ごとに異なる状況下にあり、

活動を継続的に行っていくためには地域の特性に合わせたものであるべきだと考えるからだ。

第五章 まとめ

財政難にあえぐ現状や肥大し続ける高齢者人口だけに焦点をあて、

社会の中から高齢者を切り離して問題解決に取り組んだとしても、

問題解決の糸口すら見つけられずに手詰まりしてしまう。

事実私自身がそうであった。

この研究を始めた当初、財政問題にばかり着目し、本来高齢者の幸福を一番に考えなければいけないはずが、

気付けば二の次になってしまい本来の研究動機から逸脱したところで議論を展開してしまった。

今、本当に求められていることは、地域にある既存の事業の利点を活かしつつ、

高齢者の健康に配慮した地域づくりであり、これを目指すには、高齢者を社会から孤立させてはならない。

高齢者を日本社会の中で包括的に考えていくことが、

高齢者の暮らしやすい地域づくりを目指すことになり、

地域の安全や自発的なコミュニティの構築に派生し、

全ての人が暮らしやすい地域になっていくと私は思う。

参考文献参考データ:

last up date : 11/2/04

©2009-2011 daichi arai All rights Reserved