研究テーマ:スーパー中枢港湾、国際コンテナ戦略港湾選定と民間活力導入からみる港湾行政

早稲田大学社会科学部4年上沼ゼミ 秦 佑之

章立て

- 第一章 研究動機

- 第二章 日本の港湾の現状と問題点

- 第三章 スーパー中枢港湾と国際コンテナ戦略港湾

- 第四章 国際コンテナ戦略港湾と民営化

- 第五章 港湾民営化の事例比較

- 第六章 政策提言

第一章 研究動機

長い間、横浜市に住んでいたので港というものに愛着を持っている。しかし、その港が、昨今、日本の港湾事業は完全に東南アジア、東アジア諸国にそのシェアを取られつつある。このような報道に接し危機感を抱いた。私は、昨今のアジアの経済発展、中国の台頭は盛んに報道されているが、港湾という今まで、自国に根ざしていて、他国のシェアというのは奪えないものだと思っていたからである。

この報道により、日本の現状は、貿易量の99.7%、国内貨物輸送の約4割を海運に頼っているという日本のライフラインが将来的に脅かされるのでは、と感じた。こうした危機感は政府でも共有されていて、政府は「スーパー中枢港湾」というハード面、民間に港湾経営を一部開放するソフト面、この両面による「国際コンテナ戦略港湾」により、この現状を打破し抵抗と試みていることを知った。しかし、他国に奪われたシェアというのがはたしてこの政策で解決されうるのかという疑問が生じた。

本稿では、「スーパー中枢港湾」と「国際コンテナ戦略港湾」の選出、活用がはたして日本の現状を打破できるかを外国の先行事例などもみていくことにより考察し、最終的によりよい日本の港湾経営への政策を提言したいと考える。

第二章 日本の港湾の現状と問題点並びに新たな動き

(1)日本の港湾の現状と問題点

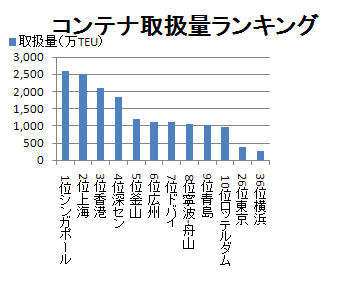

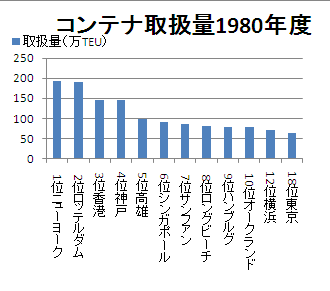

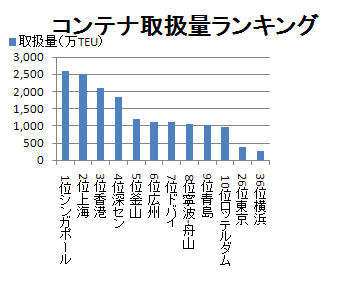

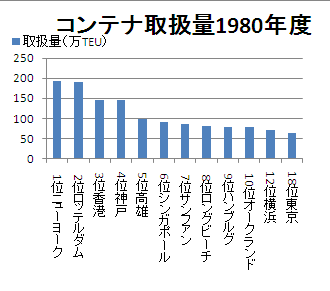

日本の港湾は、現状国際的な地位は低い。地位を表す指標の一つである港湾コンテナ取り扱い扱い数(2009年)は図1を参照すると、アジア主要港に大差をつけられて抜かれている。そして、順位は東京港が26位、横浜港が36位となっている。しかし、1980年のデータである図2をみると、神戸港は4位であり、また、京浜港共に現状より利用数は多かったのである。この利用数の順位の下落は、もちろんではあるが、アジア諸国の経済発展、そして、中国が世界の工場になったことによりコンテナ取扱量が10倍近く増加していて日本の地位が相対的に低下しているという現状も反映しているが、それ以外にも日本の港湾がアジア主要港と比較すると、割高な港湾料金や手続に要する長い時間などが要因となっているのである。更に、アジア等の主要港で積み替えられて輸送されるトランシップ貨物が増加しているのも要因の1つである。こうした現状に対して、最近では、一部専門家が、韓国、釜山港の利用によりコストが10%程度削減できると提唱している。

以上、アジア主要港の地位が上がったことにより、日本の港湾の国際的地位が低下し、今現在これらの問題点が解決されていないのが、日本の港湾の現状である。そして、この問題点を解決していないことにより、日本の港湾は、企業のサプライチェーン・マネジメントの高度化やジャスト・イン・タイム輸送等の多様な荷主ニーズに対応した海上輸送サービスのニーズを満たしていない。

しかし、この現状に対し、政府は後に詳述する「スーパー中枢港湾」という、現在の海運が要求するハード面の基準を満たそうとし、この現状を打破しようとしている。しかし、2009年の民主党政権交代により、この試みは抑えられたり、または、その一部を促進されている。次に、その政権交代後以降のこの動きに関して記したい。

図1 「containerisation international March 10」より筆者作成

図2 「containerisation international year book(1980年)」より筆者作成

(2)民主党政権交代後の港湾政策での新たな動き

政権交代後は、「事業仕分け」により、国が直接整備する港湾事業は要求額を10%~20%程度縮減する方向性を打ち出した。[10]これは、政権交代後の方向性の変化のために抑えられた部分である。また、スーパー中枢港湾に関してのことであるが、絞り込みに国土交通省が乗り出していた。[11]具体的には、京浜港(東京、横浜港)、伊勢港(名古屋、四日市港)、阪神港(大阪、神戸港)といった3港を等しく重視する方針を、「二つ、ないしは一つ」へ予算を集中する方針を打ち出したのである。これにより、次章で詳述する「スーパー中枢港湾」の選定への方向性を「国際コンテナ戦略港湾」とする「ハイパー中枢港湾」(以下、国際コンテナ戦略港湾とする)へと転換させたのである。そして、この「国際コンテナ戦略港湾」には、港湾経営を民間に開放しようとしている。国土交通省は港湾経営を民間企業に開放するために2011年の通常国会に港湾法の改正案を提出する。従来、公共性が高いと判断されている港湾経営は経営効率が低いと判断したためである。そして、「国際コンテナ戦略港湾」の選定にこの民間からの視点と民間資金の活用を考慮に入れた計画などを基準すると発表した。[12]そして、2010年8月に、この「国際コンテナ戦略港湾」は東京、横浜港(京浜港として)、大阪、神戸港(阪神港として)が選出された。[14]

第三章 「スーパー中枢港湾」とそれからの「国際コンテナ戦略港湾」

(1)スーパー中枢港湾に関して

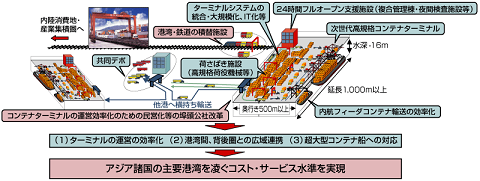

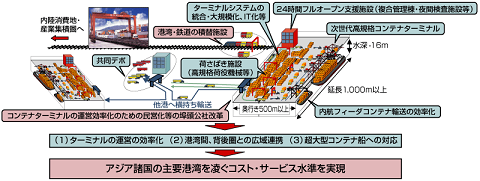

図3 国土交通省 中部地方整備局 港湾空港部 スーパー中枢港湾プロジェクトページ内より引用

前章から、日本の現状を打破するための政策として「スーパー中枢港湾」、それを進めた「国際コンテナ戦略港湾」を取り上げてきた。ではこの「スーパー中枢港湾」と「国際コンテナ戦略港湾」はどのような政策なのであろうか。まず、当初の政策であった「スーパー中枢港湾」について記していきたい。「スーパー中枢港湾」の基本的な考えは2002年の交通政策審議会の港湾分科会の答申においてみられる。『「経済社会の変化に対応し、国際競争力の強化、産業の再生、循環型社会の構築などを通じてより良い暮らしを実現する港湾政策のあり方」において、スーパー中枢港湾の育成が提案された。』[13]そして、日本の特定重要港湾のうち特定国際コンテナ埠頭(次世代高規格コンテナターミナル)の形成により国際競争力の強化を図ることが特に重要なものとして政令により指定されている港湾である。近隣アジア主要港の近年の躍進によって相対的な地位が低下している我が国のコンテナ港湾の国際競争力を重点的に強化するため、中枢国際港湾などの中から指定し、実験的、先導的な施策の展開を官・民連携の下で行うことによりアジア主要港湾を凌ぐコスト・サービスの実現を図ろうとするものである。以上が、「スーパー中枢港湾」の目指す姿であった。

この政策の目標は2010年までに、アジア主要港並の港湾コスト3割減とリードタイム(船が入港してから荷主が貨物を受け取るのにかかる時間)を1日程度までにすることであった。このための実行は2004年より始まり、スーパー中枢港湾について特例的な強化を講ずるため、2005 年には港湾法を改正し、スーパー中枢港湾に法的な位置づけを京浜港(東京・横浜)、伊勢湾

(名古屋・四日市)、阪神港(大阪・神戸)に与え、無利子貸付等公的支援制度を創設する等、投資の重点化を図ってきた。そして、港湾の国際競争力の向上、物流の高度化及びセキュリティの確保に係る要請に応えるため、港湾運送事業の規制緩和、FAL 条約に基づく入出港届の様式の統一、夜間入港規制の廃止を定める港湾運送事業法、港則法、港湾法、水先法の改正等が行われた。そして、これらにより大規模高規格コンテナターミナルを認定運営者が一体的に運営する次世代高規格コンテナターミナルの形成や、一開港化、入港料の低減など、ハード・ソフトが一体となった総合的な施策を推進された。[15]2008年には、コストは2割減になり、リードタイムも1日になるなど当初の目標を達成できると思われていた。しかし、他国への目標は達成できるのかもしれないが、今度は国内が問題となっていた。第二章でも少し取り上げたが、日本海側の港湾は釜山港を経由して他国へ荷を運んでいっていたのである。トランシップ率がさらに高まっていたのである。そこで、「スーパー中枢港湾」をさらに絞り込もみさらに競争力を上げようとした。

(2)国際コンテナ戦略港湾へ

これが「スーパー中枢港湾」の次の段階としての政策である「国際コンテナ戦略港湾」である。このさらに選択と集中を進める港湾に第二章でも書いたとおり2010年8月に京浜港、阪神港が選出された。その目指すべき位置と目標は「日本以外のアジア地域の貨物を日本に集めて、北米・欧州向け基幹航路に積み替える釜山、シンガポールのような国際トランシップ港湾としては、アジアにおける大型港湾の整備状況、我が国の地政学的条件に鑑みれば、北米航路に若干の可能性はあるものの、国際コンテナ戦略港湾として目指すべき位置づけについては、基本的には、「国内貨物の集約・コスト低減による基幹航路の維持強化」、「中国等アジアの急速な経済発展への対応」が中心となる。このため、まずは、「港湾におけるコスト低減策の集中」及び「基幹航路貨物の国内貨物の集荷」を推進するメインポートを確立する。また、そのための「選択」と「集中」を進める。メインポートとしての強化を通じ、中長期的には、国際コンテナ物流の動向を見極めた上で、国際トランシップ港としての位置づけも視野におき、新たな政策に取り組む。」[15]である。これらの目標を2020年までに目指す。以上が「スーパー中枢港湾」から「国際コンテナ戦略港湾」への流れとその目標と実行、実行予定である。

(3)国際コンテナ戦略港湾とスーパー中枢港湾の民間活力導入の点の違い

そして、「スーパー中枢港湾」と「国際コンテナ戦略港湾」の違いの一つになっている民間活力のさらなる導入の違いについてみていきたい。まず、「スーパー中枢港湾」では、「現在のスーパー中枢港湾においては、埠頭公社(会社)と港湾管理者が併存す

る」[15]状態であるのを、「国際コンテナ戦略港湾」は「港湾

内コンテナ物流を一元的に担い経営する体制を制度的にも確立させる必要があ

る」[15]とし、運営を一体的に民間に任せ、また港湾管理者(主に都道府県)との関係を円滑にすることにより、より民間の裁量の幅を広げようとするものである。これのメリットは、「拡大するアライアンスとの交渉力を確保する観点からも、このような港湾

内コンテナ物流を一元的に担い経営する体制を制度的にも確立させる」[15]ことができることである。

しかし、この民間へのさらなる開放は、はたして有益なのかどうかという点をまず日本の現状を認識し、他国の事例を取り上げることにより、次章以降で見ていきたい。

第四章 国際コンテナ戦略港湾と民営化

この章では、まず日本の国際コンテナ戦略港湾選定以前の港湾民営化の現状とその問題点について考えていきたい。そのため初めに、社団法人日本港湾協会の現状認識、問題点を引用することにしたい。

「各港湾管理者は、国の定めた基本方針に適合した港湾全域の港湾計画を策定し、それに基づき

埠頭を始め諸施設の整備・管理・運営を行うほか、許認可等の行政事務や関係機関等との調整を行っており、新居浜港(港務局)を除き、全て地方自治体である。つまり、地方自治体である港湾管理者が、国の基本方針に沿いつつ国からの補助金も得ながら、

港湾を整備・管理・運営している。そこに十分な検討を踏まえた環境の整備がないまま、「港湾の民営化」により独立採算の民間経営が入り込むという構図は、一つ間違えば国策としてのあるべき港湾戦略が揺らぎ、施策の曖昧さを露呈することになる。一方、港湾の中から国際コンテナ埠頭という特定部分を切り出した形で管理運営するものとして、東京、横浜、大阪、神戸の国際コンテナ埠頭があるが、これらは財団法人である埠頭公社が港湾管理者から独立した形で管理しているものの、港湾管理者の監督を受けている。東京港埠頭㈱のように民営化した例があるが、東京都が100%出資しているのが現状である。民営化した埠頭会社では、磐石な経営基盤のうえに、民間企業としての知恵と創意工夫を施す必要があり、真の民営化は容易ではないと言える」[16]

以上のような現状認識を現業者は持っている。これに対して、反対意見もある。特に港湾労働者からである。彼らの声も引用したい。

「港湾労働者の雇用と職域を守るため、地域の生活と経済を守るため、公共財、社会財としての港湾を守るため、投資家が港を私物化する港湾民営化に反対し、港湾労働者対策の確立を求めて、地域の労働者、住民と協力してたたかわなければならない。」[19]

以上、社団法人日本港湾協会、全日本港湾労働組合という従来対立している団体の認識を取り上げたが、両者とも港湾民営化に懸念を示している点がある。しかし、先述の通り、今現在の日本の港湾運営の現状は、「国際コンテナ戦略港湾」の戦略(第三章 (3)より)を導入することが不可避であるように思える。よって次章は、他国の港湾民営化の事例を見ていきたい。

第五章 港湾民営化の事例比較

第四章の国際コンテナ戦略港湾選定基準になった、港湾運営を民間に開放するということは、海外では広く行われている。まず、港湾民営化の歴史について見ていきたい。

(1)港湾民営化の起源

港湾民営化は、イギリスのサッチャー政権の一連の公共サービス民営化の流れより始まった。当時の労働慣行が劣悪であったため自由化をすることにより、改善していこうとしたものが起源であった。この当初の目的を達成したイギリスの港湾民営化は良い面、悪い面、両面存在した。

良い面としては、1)港湾独自の戦略を決定できるようになった。2)港湾労働環境が改善した。3)労働環境改善したことにより、港湾全体の業績が上がった。4)業績が上がったことにより、港湾の競争力が上がった、などが挙げられる。

悪い面としては、1)管理形態がただ、公共から民間の独占に形を変えただけであったので、民間の独占をただ許容する形になってしまった。2)民間主体なので港湾の公的な部分に注意を払わなくなった、などが挙げられる。この両面により、港湾民営化は何度も見直されてきた。そして、次に目的をもって港湾民営化が行われた。

(2)その後について

以上より、港湾民営化は始まった。その後、港湾民営化は、主として2つの目的のために行われた。それは、1)港湾運営の効率化 2)政府負担の引き下げ である。そして、シンガポール港、ロッテルダム港と釜山港で行われ、実際にいずれも日本の中心港より貨物量が高い港になった。(ロッテルダム港は1980年度の方が順位が高いので、日本より当初より貨物量が多い港であるが、依然現在でも順位は、日本より上であるので、ロッテルダム港も含めた。)では、次にこのシンガポール港、ロッテルダム港と釜山港の民営化とはいかなるものであるのかを具体的に述べていきたい。

(3)シンガポール港の民営化について

シンガポール港は、まず1997年にシンガポール海事港湾庁が設立された。これは、シンガポール港湾庁から官庁機能を移管された官庁である。そして、その移管し、営利的な海運サービスを担っているシンガポール港湾庁がシンガポール港湾会社(PSAC、PSA Corp.,Ltd.)として公社化し、株式が公開した。これにより、政府が筆頭株主ではあるが、競争力強化が図られ世界屈指の利用数が多い港になった。

(4)釜山港の民営化について

釜山港では、2004年に民営化組織である釜山港湾公社(以下BPA)が設立された。これにより、経営面においてはBPAが担当することになった。それ以前は釜山港は、1990年までは政府が、整備を実施していた。1990年以降は韓国コンテナ埠頭公団(以下KCTA)が設立されてからは、政府とKCTAが共同で港湾に対して、責任を持つ体制となった。

それが、BPA設立後、国は管理を引き続き担当するものの、一般施設がBPAの管轄なった。その結果、これまでコンテナターミナルを民間に貸し付けていたKCTAは、BPA設立に伴い、事実上釜山港から撤退することになり、KCTAは光陽港など釜山港以外のコンテナターミナルの開発を行うこととなった。

(5)ロッテルダム港の民営化について

次にロッテルダム港についてである。ここでも、港湾を株式会社化して民営化しようとしている点は、先述のシンガポール港と同様である。しかし、シンガポール港は港湾管理に関する業務はまだ官庁に行わせ、港湾運営にその株式会社を関わるようにさせる、という管理と運営を分離させていた。しかし、ロッテルダム港は

管理運営を一体化させて株式会社化させた点にその特徴が表れている。[21]ロッテルダム港は、2004年1月株式会社となった。設立時は、ロッテルダム市が株式を100%所有していたが、その後、政府の開発がはじまり、2007年以降ロッテルダム市が75%、政府が25%となっている。[17]

(6)シンガポール港、釜山港とロッテルダム港の違いについて

今まで、シンガポール、釜山、ロッテルダム港という計3港の民営化について見てきた。これをまとめると、共通点として、港湾運営へ民間活力を導入したことが当然挙げられる。しかし、三者の違いも当然ある。この三者の違いとは、特にシンガポール、釜山両港

とロッテルダム港の間にある。それは、「港湾の株式会社化の事例では、シンガポール港や釜山港に見られるように規制・管理に関する業務と港湾運営に関する業務を分離して、運営業務のみを株式会社化し、規制・管理に関する業務を政府に残すことが多い。しかしながら、ロッテルダム港では、ロッテルダム市が港湾管理者であった時代と同様の業務範囲を維持し、ハーバーマスター業務を含め管理・運営を一体的に株式会社化した点に特徴がある。」[21]以上より、民間活力を管理・運営両面に導入しているのである。

第六章 政策提言

(1)シンガポール港、釜山港とロッテルダム港の違いに関しての「国際コンテナ戦略港湾」との共通点

以上より、シンガポール、釜山両港とロッテルダム港に違いが見られる。この違いは先述の通り、民間活力を管理・運営両面に導入しているのである。この民間活力をより広範囲に導入するという考えは、第三章(3)で言及した「国際コンテナ戦略港湾」と「スーパー中枢港湾」の民間活力導入に対しての考えと同じである。

(2)「国際コンテナ戦略港湾」とロッテルダム港の考えの共通点からの政策提言

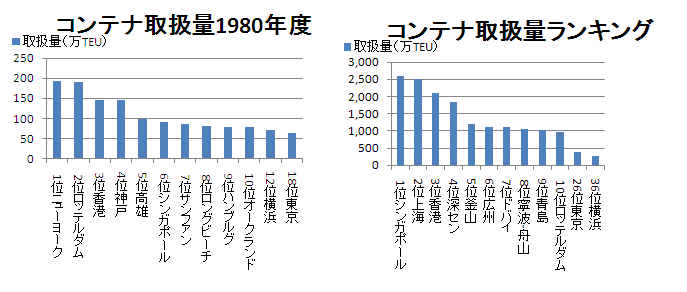

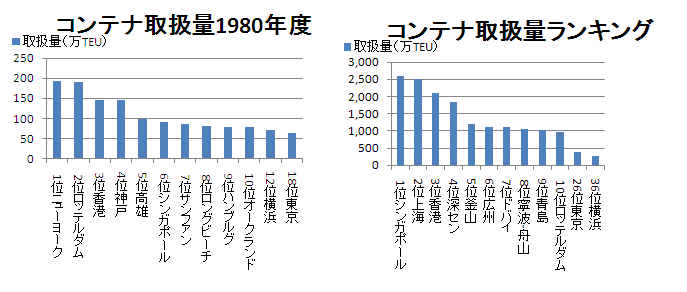

図4 コンテナ取扱量ランキング1980年と2009年度比較(図1、3より筆者作成)

「国際コンテナ戦略港湾」とロッテルダム港の管理・運営への民間への更なる開放を目指している点で共通している。しかし、果たして日本においては「国際コンテナ戦略港湾」=ロッテルダム港の考えを導入するのはよりよい解決策であるのか。まず、ロッテルダム港のこの考えへの経緯は、「ロッテルダム港では、ロッテルダム市が港湾管理者であった時代と同様の業務範囲を維持し、ハーバーマスター業務を含め管理・運営を一体的に株式会社化した」[21]によるものである。これは、まず地方が独自に考え、その実行を更に政府が後押しするという形である。一方、日本においては今後、政府の後押しを受けて、実行していこうとする形である。以上より、導入への経緯が異なる。そして、その効果にも疑問を抱かざるを得ない。図4より、ロッテルダム港の順位は下がっている。それに代わって、「国際コンテナ戦略港湾」の考えを導入していない、シンガポール、釜山港の順位は大きく上がっている。勿論、この順位の変動には、アジアの経済発展とそれに伴っている物流の量の増加などの要因によるものが大きいであろう。しかし、私は本稿の最初に記した、日本の現状と政府、民間が抱えている危機感をみると、もはや時間はないのである。「国際コンテナ戦略港湾」=ロッテルダム港の考え、を導入しても効果に疑問符はつき、またその効果の現れるを待つ時間はないのである。

以上より、私はシンガポール、釜山港の「規制・管理に関する業務と港湾運営に関する業務を分離して、運営業務のみを株式会社化し、規制・管理に関する業務を政府に残す」[21]ようにし、まず、即座に競争力を上げるため、「国際コンテナ戦略港湾」の港湾民営化以外の施策を実行していくことが目下重要であり、上記のような港湾民営化の路線が望ましいと考える。

参考文献・ホームページリスト:

- 矢田俊文、川浪洋一、辻 雅男、石田 修『グローバル経済化の地域構造』、九州大学出版会、2001年

- 吉田茂、高橋望 『国際交通論』世界思想社 2002年

- 週刊ダイヤモンド 2009年12月12日号

- 国土交通省ホームページ

- 物流ウィークリー・ホームページ

- 横浜市港湾局ホームページ

- スーパー中枢港湾選定委員会

- 日本経済新聞 2010年6月17日 朝刊より

- 財団法人 国際臨海開発研究センター

- 日経新聞ホームページ2010年10月28日

- 国土交通省『2009年10月22日長安政務官会見要旨』

- 共同通信2010年2月14日『港湾の選定、民間資金活用を考慮 重点整備で国交相』

- 国土交通省『スーパー中枢港湾プロジェクトの推進』

- 神戸新聞2010年8月3日『「国際コンテナ戦略港湾」に阪神、京浜港内定』

- 国土交通省『国際コンテナ戦略港湾の選定を検討する港湾の募集について』中の添付資料-1(スーパー中枢港湾政策の総括と国際コンテナ戦略港湾の目指すべき姿)より

- 社団法人日本港湾協会 2010年4月26日 提言

- 鈴木 純夫 国際臨海開発研究センター 研究抄録 2007年度

- 社団法人 日本海洋開発建設協会 韓国港湾空港調査報告書

-

全日本港湾労働組合 港湾労働者の雇用を脅かす港湾民営化

-

男澤 智治 『港湾運営の民営化に関する一考察』流通科学研究 3(2), 39-49 2004年

-

坂井 功 『ロッテルダム港の株式会社化及びその後の経営状況』国際臨海開発研究センター 海外事情調査 2007年度

Last Update:10/12/14

©:2008 Yuji Hata. All rights reserved.