出典:国土交通省資料

近年、我が国ではクルマ離れという現象が叫ばれている。私はクルマが好きなので、実に嘆かわしい潮流であると感じ、その理由も解しかねた。では、一体何が人々を自動車から遠ざける原因となっているのだろうか?「自動車に対する不満」の正体を分析し、それを解決することができないかと考えたのが始まりである。

車に乗っている時、最も不快な存在であり、可能な限り避けたい「渋滞」。しかし渋滞が問題なのは、単に主観的な問題に留まらないところでもある。渋滞は物流システムに悪影響を及ぼし経済的な損失は年に12兆円にも上るとのデータがある。環境にも悪影響を及ぼすのは言うまでもない。渋滞があればCO2の排出量は増えるし、大気汚染にもつながる。また、渋滞中の追突事故や、狭い抜け道(生活道路)に入っていった車が事故を起こすこともある。

一生活者の視点から見ても、経済・環境の視点から見ても、交通渋滞というのは大きな社会的問題である。渋滞の解消に向けて研究するに当たり、主に政策科学の観点から研究を進めていきたい。

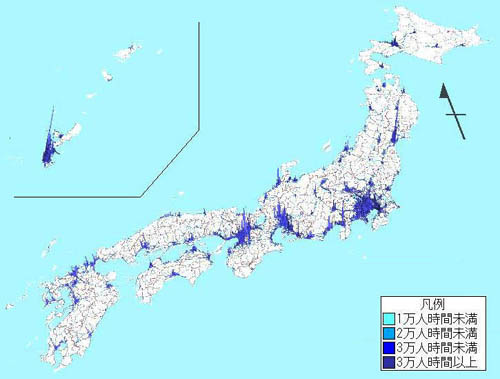

渋滞による経済損失は全国で年間約11.6兆円、損失時間は38.1億人時間(国民1人当たり年間約30時間)である。渋滞は、交通事故の増加、沿道環境の悪化などをもたらしている。

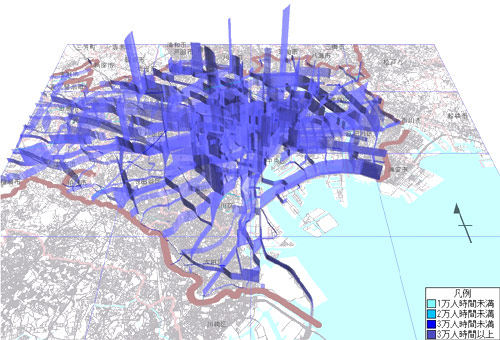

<東京23区における渋滞の状況(道路1kmあたりの渋滞損失時間)>

出典:国土交通省資料

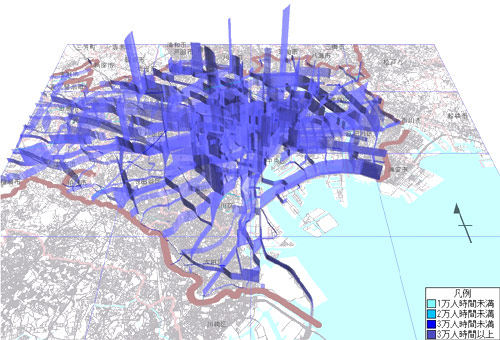

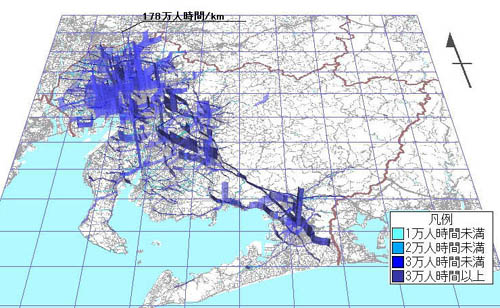

<愛知県における渋滞の状況(道路1kmあたりの渋滞損失時間)>

出典:国土交通省資料

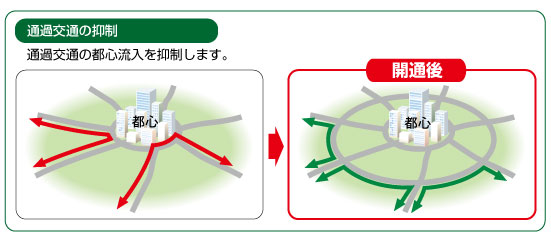

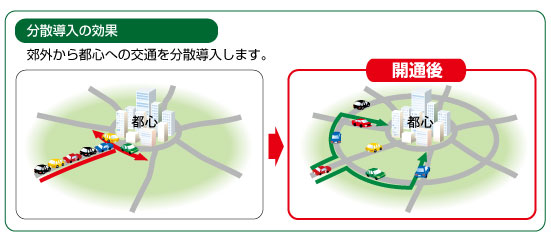

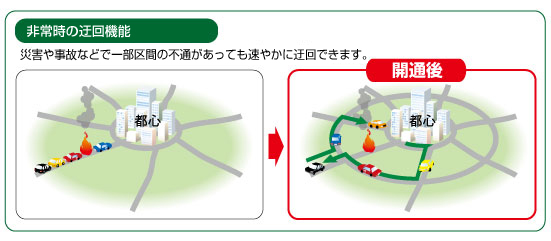

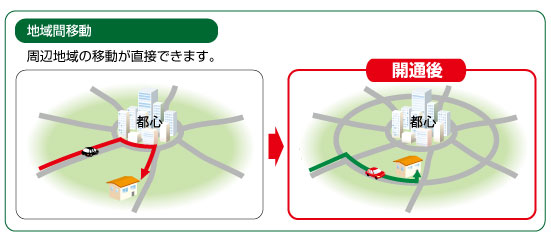

交通容量拡大策には、渋滞の原因となっている箇所において、交差点改良、連続立体交差事業、左右折レーンの設置等を推進し、ボトルネックの解消を目指すボトルネック解消施策と、バイパスや環状道路整備等により、車のスムーズな流れを目指す道路ネットワークの整備がある。

交通需要の調整(交通行動の効率化)を目的とする施策には、道路利用者に時間、経路、交通手段や自動車の利用法の変更を促し、交通混雑の緩和を図る交通需要マネジメント(TDM)施策と、良好な交通環境を作るために、航空、海運、水運、鉄道など、複数の交通機関と連携し、都市への車の集中を緩和する総合的な交通施策であるマルチモーダル施策がある。カーナビを通して渋滞情報を提供するVICS(Vehicle Information and Communication System)もこの範疇に入る。

また、近年注目されているITS(Intelligent Transport Systems)についても触れる。ITSとは情報通信技術を利用をした高度な道路管理システムである。VICSやETCなども含めた非常に広範な道路交通システムの概念であるため、どちらか一方に分類するのはやや正確ではないが、交通需要の調整という性格が比較的強いので、4章で述べることとする。

環状道路の整備によって、都心に流入する自動車交通が減少すると、混雑していた都心部の都市機能を再生できるようになる。同時に、周辺の核都市間の交流が活発化し、都市圏の構造再編を促す。また、物流拠点が環状道路と放射道路の交点に配されることで、物流システムが効率化でき、都市物流の劇的な変革が可能になる。

本来の有料道路は、道路建設に投下された資金を一定期間内に回収する目的で料金を徴収するが、ロードプライシングの場合は、公害の発生に伴う外部費用を回収する意味合いで課金して、それと同時に公共の利便性を一部犠牲にしながら道路需要を制限する。例えば渋滞の時間帯について、渋滞の比率を計算して、それに比例させたり累進的な比率で道路料金を通行車輌に課金する。例えば渋滞率なるものを設定して、40%の時間帯には400円、80%の時間帯には800円と課金することにより、渋滞の緩和効果をねらうというものである。

特に道路輸送に頼るトラックやタクシーなどの商用車への影響が大きく、実際に本格的なロードプライシング導入に踏み切った都市は、世界でもシンガポール、ノルウェー(オスロ、ベルゲン、トロンハイム)、イギリス(ロンドン)などまだ数ヵ所に留まっているのが実態である(2005年現在)。欧州では課金収入の使途について、後述の貨物自動車への課金も含め、道路の維持・拡張よりも公共交通の拡充が重視される傾向がある。運輸業界からは、本来の渋滞緩和目的から逸脱して自動車交通に一方的に負担を課すものであり、バス・鉄道など公共交通機関の赤字を埋めるのに自動車利用者に課金するのは税負担の上で公平を欠くという批判もある。

◇ERP(シンガポール)

ERP(Electronic Road Pricing)はシンガポールの市街地にて、道路の通行料金を徴収する電子道路課金制度であり、1998年9月1日から導入されている。車に搭載する車載器と道路上に設置されたゲートが通信を行い自動的に料金を徴収される。日本の高速道路に設置されているETCと同じようなシステムである。シンガポールは人口密度が非常に高く、市街地の交通渋滞を解消するために行われている。

これに違反した場合、当初は70S$の罰金があったが、ほとんどの罰金者はカードへの入金忘れであり、それに対して70S$の罰金には不満があった。それにより、入金忘れの場合は手数料と不足分のみの請求になり、車載器が設置されていない場合のみ70S$の罰金に変更された。

◇コンジェスチョン・チャージ(イギリス)

コンジェスチョン・チャージ(Congestion Charge)とは、ロンドン市内での渋滞税のことである。ロンドン市内では渋滞が日常茶飯事となっており、その酷さはロンドン市内の自動車の平均速度が、ビクトリア朝時代の馬車の速度と変わらないほどであった。そこで2003年2月17日、リヴィングストン市長がロンドン市内の渋滞緩和と公共交通機関の利用促進のために導入した。

ロンドン中心部に車を乗り入れる際に課金されるシステム(夜間の時間帯と週末は課金無し)で標識や路面表示に右図のマークがある課金エリア内に車で乗り入れる際には、事前に(あるいは当日までに)市内の指定商店などで決められた金額(導入当初は一日あたり5ポンド、2005年7月4日以降は一日あたり8ポンド)を支払うことが義務づけられている。(数日分の一括払いやインターネットでの支払も可) ただし、二輪車や電気自動車系の環境に優しい車、バス、タクシー等はチャージを支払わなくてよいことになっている。 支払うと、車の番号がデータベースに入り、20平方キロのゾーン中にあるカメラがナンバープレートの番号を認識してデータベースとチェックする。その日の夜中までに払わないといきなり40ポンドの罰金になる。

2003年2月に導入されてから、渋滞緩和の効果は「大」とする見方が多いようである。ロンドン交通局自身の発表では、渋滞が30%解消され、交通量が15%減少したという。

◇トールリングシステム(ノルウェー)

ノルウェーでは、フィヨルドが複雑に入り組んだ地形のため、道路整備のコストが高く、1930年代から有料道路制度が存在していた。さらに、地方重視の予算配分が、大都市圏の道路や交通施設の整備の遅れを招いたため、大都市圏を対象とした独自の財源を確保する必要が出てきた。このような背景から、トールリングシステムが導入されるに至った。

トールリングは、郊外から都心に向かう自動車から流入料金を徴収し、道路の新設や改修のほか、地下鉄や路面電車といった交通施設や自転車道の整備などの財源とするシステム。オスロでの導入は1990年2月からだが、他に、ベルゲン(1986年1月から)、トロンハイム(1991年10月から)でも導入されている。

オスロ中心部から2~8kmの半円状の区域に19の料金所が設置されている。料金所の設置されていない道路は、途中で閉鎖されるなど、料金所を通過しないと都心に進入できないようになっている。料金の支払方法には以下の3つがある。

通行料金は、小型車が1回13クローネ(約140円)で、大型車は小型車の2倍の料金。AVIタグ方式の場合は、期間限定の定期券と回数限定の回数券があり、いずれも現金払い(マニュアル方式・コイン投入方式)よりも料金が割引される。対象車両は都心へ流入する全車両だが、緊急車両、バス、身体障害者利用車両は除外される。

AVIタグの有効期限や有効回数が残り少ない場合は、料金所を通過する際に、手前にある信号が黄色になり、期限が迫っていることをドライバーに知らせる仕組み。AVIタグが無効もしくは未装着の場合は、信号が赤になり、料金が徴収できなかったことを利用者に知らせる。その場合は、ドライバーは、一定期間内に正規料金に加え、割増し料金を自ら支払いに行かなければならない。割増し料金は、300クローネ(約3300円)だが、2日以内に支払えば30クローネに減額される。料金と割増料金を支払わないでいると、料金所のゲートに設置されているカメラが車のナンバープレートと運転席を撮影しており、車の所有者に罰金支払命令が写真とともに送られてくる。

オスロのトールリングの収入は、オスロプロジェクトと呼ばれるオスロ都市圏の交通施設整備計画(1990~2007年まで)の財源に充てられていた。主な使途としては、道路整備(都心部地下トンネルの整備)、地下鉄・路面電車・バスレーンなどの公共交通施設の整備、自転車道の整備など。

◇日本での取り組み

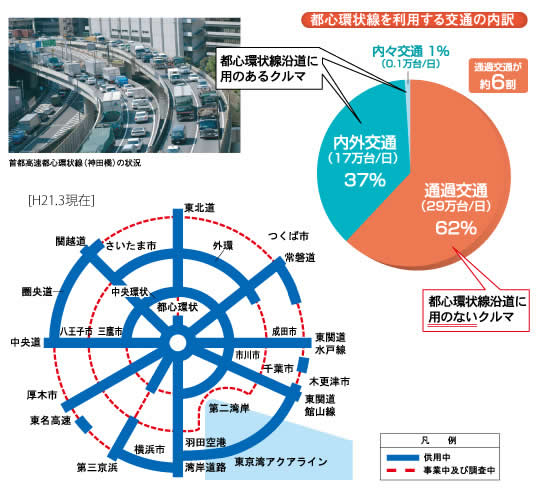

日本では、東京都の石原都知事が渋滞緩和・環境改善のためにロードプライシング活用の意向を示し、2003年以降ロードプライシング導入計画の素案作りに取り組んでいる。日本は、狭い国土に自動車が集中するという面では、シンガポールやイギリスと条件は同じであるが、イギリスには本来、有料道路がほとんど無いのに対して、日本は新設の自動車専用道路(いわゆる高速道路)はほとんど有料であり、建設費の償却が終わっても無料で開放されないケースもあることを考えれば、この上さらに一般道路を有料化することには抵抗があると予想される。さらに東京都の場合、通過交通を迂回させる環状道路さえ有料であることも、導入に際しては大きな障害となる。日本のロードプライシングはまだ実験段階であり、渋滞緩和や路線変更による環境改善の実効性については未知数の部分が多い。

アメリカで普及したシステムで、このことで都心部の交通環境の悪化を防いでいるほか交通量自体が減少するため、渋滞の緩和だけではなく、排気ガスによる大気汚染の軽減、二酸化炭素排出量の削減といった効果も期待されている。 また自家用車の発達した地方を中心にして、鉄道駅や高速バス停留所に近接して利用者用駐車場を設置し、利用者には無料での数日駐車を認めるサービスを行う例が増えている。この種のサービスも、パークアンドライドと称されている。

◇パークアンドライドの種類

・札幌市

札幌市営地下鉄の駅(主に郊外部)に、パークアンドライド駐車場を民間と共同で設置。

・つくば市

つくばエクスプレス 秋葉原UDXパーキング都市計画駐車場500台(パーク&TXライド)

・熊谷市

熊谷うちわ祭2日目・3日目は埼玉県立熊谷スポーツ文化公園駐車場(無料)を利用したパークアンドライドを実施。熊谷市観光協会からの委託で国際十王交通がシャトルバスを運行(パークアンドライド利用者は無料)。

・新宿区

新宿駅東西の観光スポット、商業施設、駐車場などを結んで循環する「WEバス」が運行されている。運行事業者は京王バス東。都庁第一本庁舎駐車場を利用してパークアンドバスライドすると駐車場料金が1時間分割引になるほか、新宿地区のデパートで一定額以上購入すると、さらに割引を受けられる。バスは天井がガラス張りの専用車両が運行されており、高層ビル群も眺められる。

・武蔵野市

ムーバスとムーパークによる連携が行われている。

・名古屋鉄道

名鉄の主要駅で、系列企業の名鉄協商等と提携したパークアンドライドを実施。鉄道利用者には駐車プリペイドカードが割引になるサービスがある。

・加古川市

東加古川駅で、パークアンドサイクルライドを実施。駐車場から駅近辺の駐輪場までは専用のレンタサイクルで移動する。

・浜松市

浜松まつり期間中は飯田公園駐車場を利用したパークアンドライドを実施。遠鉄バスがシャトルバスを運行しており、会場周辺は事実上トランジットモールとなっている。

・伊勢市

年末年始およびゴールデンウィーク中に限り伊勢神宮参拝客におけるパークアンドライドを実施。伊勢二見鳥羽有料道路朝熊IC近隣のサンアリーナにて自家用車を駐車する。

・遠州鉄道

自社系列の遠鉄ストア駐車場や、遠鉄バス営業所のお客様駐車場、遠鉄が企業と契約した駐車場(西友、虚空蔵寺など)を利用した遠鉄バス・電車へのパークアンドライドを実施している。

・三岐鉄道

積極的に駅前に無料駐車場を整備している。近鉄から移管された北勢線においても整備が進められている。

その他日本では神戸市、鎌倉市、さいたま市等が積極的に取り組んでいる。

◇導入にあたる問題点

東京都では、自転車を近距離の移動に適した環境に優しい交通手段と位置づけ、TDM東京行動プランに基づいて自転車の利用促進を図るとともに、他の関係機関と連携し、自転車道の整備など自転車活用対策を実施している。

◇東京都における主な事例

・大丸有地区・周辺地区環境交通社会実験

大丸有地区・周辺地区環境交通推進協議会は、千代田区「大手町・丸の内・有楽町地区及びその周辺地区」において、自転車や電気自動車などの環境に優しい交通システムの利用促進を目的に環境交通社会実験を実施する。

・江戸川区レンタサイクル(社会実験)実施中(平成21年9月1日)

江戸川区では、放置自転車ゼロのまちの実現を目指し総合自転車対策を進めるとともに、快適な走行環境の実現を図っている。

・「中杉通り自転車道社会実験」の実施

青少年・治安対策本部、杉並区

・江東区亀戸地区(自転車通行環境整備モデル地区)

警視庁、国土交通省

・渋谷区幡ヶ谷地区の概要(自転車通行環境整備モデル地区)

警視庁、建設局

・三鷹市かえで通り(自転車通行環境整備モデル地区)

~かえで通りの自転車道が一部開通~(平成21年4月11日)

・荒川区自転車走行空間の社会実験

荒川区「環境行動計画モデル事業」協議会、荒川区

東京都は、大気環境の改善や交通渋滞の緩和、地球温暖化対策を推進するために、都心へ集中する物流車両の削減と分散を図っている。

平成21年10月19日(月)から平成21年11月18日(水)まで、物流効率化モデルの構築に向け、新宿地区で社会実験が実施された。

今まで新宿地区の百貨店向けの貨物の配送は、各運送事業者が個別に実施していた。それを、新宿地区の百貨店へ配送する複数の運送事業者の貨物を集約(共同化)し、集約した貨物を百貨店ごとに仕分け、地区内の百貨店へ巡回配送するとともに、早朝を含めた時間帯に配送を分散させた。貨物の集約・仕分けを行うための共同配送拠点(荷さばき施設)は、公共駐車場(都庁大型車駐車場)及び民間駐車場等の早朝等の空時間帯を有効活用した。尚、この実験には、伊勢丹、小田急百貨店、三越、日本百貨店協会が協力している。

これにより、地区内の納品車両の走行量10%程度削減と日中に集中していた百貨店納品車両の早朝への分散・車両数の削減が見込まれる。

メリットはコストが低いことにある。車は取得価格が高いほか、税金、駐車場代、保険、車検、整備費用等、固定の維持費がかかる。自動車を所有したとしても、実際に使用するのはせいぜい1日数時間程度にとどまり、稼働率が低い。いわゆるサンデードライバーでは月間の車両の利用時間は8時間程度であり、同一の自動車を多数の者が利用する素地がある。複数人で使用することで固定費を分散することができ、規模のメリットが働く。利用者は必要なときに一定金額を支払って車を利用することになるため、車を財産・資産として所有するのではなく、経費としてとらえることとなる。さらに、日本では公共交通機関網が張り巡らされているため、利用のつど、鉄道、バス、タクシー等とのコスト比較意識が働き、過剰な自動車の利用を抑制する効果があるといわれている。

尚、日本の現行法令上はレンタカーと同様の扱いである。そのためカーシェアリングで使用される車両はレンタカーに用いられるものと同様、「わ」ナンバーである。

カーシェアリングの考え方や仕組みはもともとスイスが発祥といわれている。1970年代に大量の車両が都心に流入した結果、商店街などの荒廃が進んだことから、行政主導で大規模な車両の流入規制(トランジットモール)が実施された。また都市にはLRT(新規格路面電車)やバスなどの公共交通機関を充実し、市民の足が確保された。一方、住民らは都心で車がもてない為、郊外に共同で車を所有しはじめた。これがカーシェアリングの始まりとなる。

この頃からスイス国内には小さなカーシェアリングの組織がいくつもできあがり、同時に事故の責任問題や、サービスの多様化への対応など、運営の問題点なども徐々に露見してゆくこととなる。その後同国内ではM&Aが行われ、3つのカーシェアリング会社にまで統合されることとなる。

1997年、スイスは3つのカーシェアリング会社を統合し、モビリティ社を設立する。 現在、スイス国鉄との相互乗り入れを行うレールリンク社を設立するなど、スイスは国家主導でカーシェアリングと公共交通の利用促進を計っている。

日本に導入されたのは近年であり、レンタカーに比べての知名度は低い。レンタカーを取り扱う業者、駐車場を事業とする業者などが参入し、シェアの獲得を図るべく活動している状況にある。

◇日本におけるカーシェアリングの現状

以下に挙げたように、今現在でも全国にはカーシェアリングを行う事業者が多数あり、今後も増加する傾向にある。

・「タイムズプラス(旧カーシェア24)」

元々はマツダレンタカーが2005年2月から事業を開始したサービスだが、2009年にマツダレンタカーが時間貸駐車場「Times(タイムズ)」を運営するパーク24株式会社の子会社化となり、現在は全国約9,000カ所あるタイムズ上で首都圏を中心にカーシェアリングサービスを提供している。エコカーのみならずBMWやFiatなど外車を多く配備しているのが特徴。2010年6月1日より、ブランド名を「カーシェア24」から「Times PLUS (タイムズプラス) 」へと変更した。2010年6月末現在では、全国11都道府県で396カ所のステーションを運営し、629台の車両を配備。2010年7月に会員数が1万人を突破している。

・「ecoloca(エコロカ)」

日本駐車場開発「ecoloca(エコロカ)」が東京都区部、大阪、名古屋、横浜、神戸、広島にて運営。2010年6月現在、会員数は約500名、35箇所で 57台を現在設置しているが、2009年8月より同社が管理する駐車場で、ステーション開設が可能な場所をカーシェアリングステーション開設候補地としてウェブサイトに掲載し、事前にユーザー 希望を募る「リザーブ会員募集」とサイト上で設置希望を自由に募る「希望エリア登録機能」を開始。また駐車場運営の強みを生かし、ecoloca利用時 に、自社運営の時間貸し駐車場が無料利用できるキャンペーンを実施している。2010年4月23日から同年9月末日までの間、東京渋谷・青山エリアのカーシェアリングステーション4ヶ所にて、プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社が販売する「プジョー207Style」をカーシェアリングカーとして、特別割引価格で利用できる「プジョーが気軽に試せるキャンペーン」を実施するなどカーシェアリング層を広める活動も行っている。

・「careco(カレコ・カーシェアリング・クラブ)」

三井物産が2008年7月にカーシェアリング事業展開のために設立したカーシェアリング・ジャパン株式会社が運営。恵比寿・代官山・中目黒エリアを皮切りに、都内全域で展開しており、2010年3月末現在160台の車両と2,500名の会員を有する。2010年4月には世田谷区・目黒区を中心にカーシェアリングを行っていたコミューカの会員受け入れを発表、2010年末には1,000台の車両を展開する予定。

・「アイシェア(i-share)」

スリーエフ、ミニストップが運営。近隣の住民に利用してもらうことを目的に、コンビニエンスストアの駐車場を基点にカーシェアを行う。スリーエフは神奈川県内の3店舗、ミニストップは東京都内の2店舗で2009年10月1日からサービスを開始した。

・「プチレンタ」

オリックス自動車が運営。名古屋のりんくるカーシェアリングを買収し、オリックスのIRによると会員数は2,700人に達している。2007年4月1日には、旧シーイーブイシェアリング株式会社が統合された。スズキはカーシェアリング専用の車両を2004年から販売している。2006年4月にはICカード認証装置や事業者センターとの通信機能を持った車両も設定、販売している。そのため、オリックスはワゴンRを含めてスズキの車両を使用している。

・「ウインド・カー」

ウインド・カー株式会社は北海道札幌市に本部を置きカーシェアリングを事業運営。2006年7月に日本で初となるカーシェアリングの全国組織「日本カーシェアリングネットワーク」有限責任事業組合の設立に参画。全国12社、12都市でカーシェアリング事業を展開。

・「エブリカ」

株式会社エブリカが大阪市内を中心に個人・法人向けに2007年8月より事業を開始。2008年1月よりマンションオーナー・駐車場オーナーなどカーシェアリング事業者向けASPサービスの展開を行っている。携帯電話のみでの利用を他社に先駆けて開発、導入した。日本のカーシェアリング事業者初となるカーボンオフセット付カーシェアリングサービスの提供を開始(6月30日プレスリリースより)。

・「カーシェア四国」

四国旅客鉄道(JR四国)の関連会社である駅レンタカー四国が、2008年3月に香川県高松市で事業を開始。

「SHARECA(シェアカ)」

2008年8月に設立されたシェアリング・インベストメント株式会社(東京都港区、代表取締役会長兼CEO 早坂俊)が運営。自転車シェアリング・バイク・オフィス・リゾート等シェアリングのサービスを手がける。

・「QuiCar(クイッカー)」

株式会社ディズムが都内を中心に事業を展開。個人所有の自動車を「わ」ナンバーに切替え運用する「オーナー制カーシェアリング」を運営。

・「comuca(コミューカ)」コミューカ株式会社が運営。2009年3月23日に、世田谷区、目黒区の10拠点で事業を開始。車はすべてプリウス、クラス最安値、拠点間の距離が近い、等をポイントとしてあげていたが、2010年4月7日サービスを終了し事業から撤退した。

・「Gulliverカーシェアメイト」

株式会社ガリバーインターナショナルが2009年4月10日より、千葉県市川市・浦安市にて事業を開始。

・「CaFoRe(カフォレ)」

株式会社ブラケットが運営。貸手と借手の個人間カーシェアリングを実現するサービス。

・「WILCA(ウィルカ)」

株式会社ビィーアールが管理運営。2009年3月から大阪府の淀川区、東淀川区にステーションを設置しサービスを開始。業界最安値の月額基本料0円プランや乗換え(買取り)キャンペーン、マンション向けプランの販売も開始。

・「カテラ」

株式会社アスクが運営。ドアの解錠と施錠にICカード免許証等のICカードや携帯サイトが利用可能。主にマンション向けサービスとして展開。

・「カーシェア・つくば」

筑波大学がUPR株式会社に委託して運営。学生と教職員を対象とし、キャンパス内に車両を設置。

・「トノックス・カーシェアリング」

2009年8月より横浜市保土ヶ谷区神戸町にて運営。企業と近隣の方を対象としている。

・「カリテコ」

名鉄グループの名鉄協商株式会社が運営。2009年11月よりサービス開始。

・「まちのりくん」

昭和シェル石油株式会社が運営。2009年12月よりサービス開始。

・「Sallatoカーシェアリング」(旧カーシェアリング大阪)

株式会社ライムオートリースが2010年7月16日から日本で初めてサービスステーション(ガソリンンスタンド)型カーシェアリングを全国展開する。月額料金無料(有料もあり)で15分130円という価格とSSにとっても39.5万円(車両代はのぞく)からはじめられる油外収益サービスというのが特長。会員はどのSallatoカーシェアリングスタンドの車輛も借りられる。

ほかに、マンションの管理組合が運営をしている例がある。利用者はマンションの居住者に限られているので、ある程度の融通が利くうえ、常に顔を合わせている者同士が利用しているといった安心感もある。また、営利目的でない場合が多いため企業が運営しているケースより、利用料金が比較的安いのが一般的である。

急な上り坂なら、ドライバーは気づき、スピードを上げる。ところがサグは緩やかで気付かないため、クルマが減速してしまう。前を走るクルマが減速したため車間距離が縮まり、後続車がブレーキを踏む。これが渋滞の端緒となる。

70km/h以上のスピードで、車間距離が40m以内で走っているときに、前のクルマがブレーキを踏むと、後続車は車間距離が近いため不安に感じ、前のクルマよりも強くブレーキを踏む。さらにその後ろのクルマも70km/hで40m以内にいれば、もっと強くブレーキを踏んでしまう。後ろにいくほど減速幅が大きくなるのだ。

以上が高速道路におけるもっとも典型的な渋滞のメカニズムだが、これが分かれば対策を打つことができる。

まず、渋滞を起こさないためには車間距離を40m以上空けること。これで、減速の連鎖は起こらなくなる。前方で渋滞が起こっていても、この運転法で解消できる。

通常なら、前方で渋滞が発生したと知った場合、渋滞が長くなる前に早く通り抜けようとスピードを上げてしまいがちだが、それは逆効果である。渋滞には「スローイン・ファストアウト」が有効である。

渋滞を抜けたクルマはなるべく早く速いスピードに回復することで、渋滞時間を減らすことができる。そして、渋滞の後方では、10台くらいが思いをひとつにし、車間距離を40m以上に保ちつつ、渋滞の手前4~5kmから70km/hに減速して進む集団を形成すれば、渋滞地点に着くまでには渋滞は解消している。

必要なのは、渋滞をなくすためのペースメーカーとなる、いわば「渋滞吸収隊」をつくることだ。これにはドライバー同士の協力が必要となる。

2009年3月に、警視庁とJAFとの合同実験が行われた。16時に小仏トンネルに渋滞発生という一報を受け、クルマ8台からなる「渋滞吸収隊」が出動。70km/hで走行したところ5分後には渋滞が解消した。

この運転方法が、一般のドライバーにも、一つのマナーとして広がれば渋滞を解消もしくは緩和することができる。特に渋滞が頻発しているところには電光掲示板などで以上のような運転方法を促すようにすれば良いのではないだろうか。

ITSとは情報通信技術を駆使した高度な道路交通システムのことであるが、その具体的システムの種類は広範かつ包括的なものである。これまで既に述べた政策と重複する部分もある。日本においては、以下の9つの開発分野に分けるシステム分類がある。

・ナビゲーションシステムの高度化(VICSなど)

・自動料金収受システム(ETC)

・安全運転の支援

AHS(高速道路を中心とした安全運転の支援システム)、DSSS(一般道路を中心とした安全運転の支援システム)、先進安全自動車(車両を中心とした安全運転の支援システム)

・交通管理の最適化

UTMS(交通信号機を核とする警察版のITS)、駐車場案内システム

・道路管理の効率化

・公共交通の支援

PTPS(公共車両優先システム)、TDM(交通需要マネジメント)、IMTS(磁気誘導式鉄道とも呼ぶ。法的には鉄道扱い)、デマンドバス、パークアンドライド

・商用車の効率化

共同配送、ロケーション管理システム

・歩行者等の支援

・緊急車両の運行支援

以上9つのシステムのうち、今後注目すべきはナビゲーションシステムの高度化・交通管理の最適化・道路管理の効率化であろう。今後ますますクルマと情報通信技術との親密度は高まり、交通渋滞の解消に向けて大きな貢献を果たすと考えられる。そのためには官民が一体となって研究を進めるべきだ。

しかし、ITSはクルマを単なる「道具」化してしまう可能性も孕んでいる。確かに交通渋滞の解消やさらには交通事故の減少など様々な効果が期待でき、より快適・安全で便利な交通環境が整うことになろう。この研究課題において言えば、有効な施策である。ただ、交通渋滞の解消以外の面に目を向けると一概に良いことであると結論付けることはできない。クルマの魅力がなくなれば、それは自動車産業の衰退に繋がる可能性も秘めていることを付け加えておきたい。

我が国における交通渋滞の解消に向けた施策について論じてきた。先述のように、交通渋滞解消のための政策には交通容量の拡大と交通需要の調整の2つのアプローチがある。この論文はやや交通需要調整策に偏重した内容となっているが、日本の道路環境を考えるとこれは必然的な結果であったと考えている。

私は研究を通して、我が国においては交通容量拡大策はそれほど重要でないと感じた。なぜなら、日本の道路はそれ相応に整備されているからである。ただ、無論、3章で挙げた都市部における環状道路の整備は必要である。特に首都圏の環状道路は完成させなければならない。40年以上も前に構想されたネットワークを未だに実現できていないのは、建設地域の住民の理解が足りていないことが最も大きな原因のように思える。環状道路の全面開通に向けて多少のコストがかかっても何とか実現すべきである。実現した場合の経済効果が非常に大きいからだ。

しかし、それ以外の交通容量拡大策と言えば、地道にボトルネックを解消していくしかない。有効な施策であることに間違いはないが、これをやり始めると数が膨大であり、きりがないのである。勿論、地道な努力は続けていくべきだが、それを前提にした上で今後強力に推し進めていくべきは交通需要調整策だと考えた。

では、具体的にどういった政策に重点を置くべきか。私はパークアンドライドやカーシェアリングなどの施策が重要であると考えた。その理由としては、まずあまりコストがかからないこと。そして、道路交通システムを整えること以上に、クルマを使う人の意識を変えることが重要だからだ。そのためには、将来を見据えてクルマとの付き合い方を深く考えるべきだ。そうすれば交通渋滞の解消に貢献する他にも、交通安全、環境問題など他の様々な問題にも波及的に効果が表れるだろう。

またITSも大きな切り札になる。情報通信技術を駆使して、便利で効率的な交通システムを構築できる。それと同時に、クルマの在り方が変わるきっかけにもなるだろう。

交通渋滞の解消のためには、まず交通容量の拡大に向けて、都市部の道路整備を計画的に行い、それ以外の全国の道路はボトルネックの解消を地道に続けること。その上で、交通需要を調整する政策を実行し、さらにそれがクルマとの付き合い方・クルマの在り方を考えることに繋がるのが理想的である。そうすれば、付随的に交通渋滞以外の自動車にまつわる社会問題の解決にも少なからず貢献することになると考える。

クルマの在り方については個人レベルで考えるだけではない。行政機関もそして自動車メーカーもクルマの在り方、延いては将来のモビリティ社会について明確なビジョンを持つべきだ。

日産自動車のカルロス・ゴーンCEOは2050年のモビリティ社会について明確なビジョンを持って論じている。私の意見もややこれに近い。その具体的内容はさておき、ここで最も強調したいのは、交通渋滞の解消を考える際に渋滞だけでなく、クルマそのものの未来について方向性を示さなければ有効な政策を立てることはできないということである。

参考文献: