| ◊ 研究動機 |

私は環境保護の名のもとに規制が進み、日本の経済が停滞しているのではないかと考え、環境保護に疑問を持つという立場から環境問題を研究テーマにした。当初漠然と環境問題が日本の経済界に与える影響について考えていたが、上沼先生やゼミの仲間の「テーマをもっと具体的に絞っていくべき」との指摘や父の仕事の関係から【物流】と【環境】に焦点を当てていくことにした。

環境保護、二酸化炭素削減が声高に叫ばれるようになってすでに久しく、90年代以降日本は経済成長を半ば犠牲にしてまで環境を重視してきた。しかし、経済成長を犠牲にして環境問題に振り回されるのは愚かではないだろうか。日本がエコだエコだと言って節約した石油が中国に向かい、どんどん消費して経済発展をしている。環境を大事にすべきなのはもっともな話だが経済発展もまた別の話であろう。 GDPが中国に抜かれ、韓国に追われている現状を考えれば、経済発展をないがしろにしてはならず、経済成長を促さなければならない。しかし同時に環境保全というのは世界的な流れであり、先進国たる日本は環境対策でその実力を示し、世界をリードしていく必要がある。

国民の環境への意識の高まりもあって、各企業は環境対策を行う必要に迫られている。環境対策と経済成長のバランスをどのようにとっていくべきなのか。 ほぼ全ての企業の活動に欠かせないものであり、日本経済の屋台骨を支える【物流】。そして同時に日本の二酸化炭素排出の2割を占める【物流】は格好の研究テーマであると考え研究テーマに設定した。

| ◊ 序章 モーダルシフトとは |

モーダルシフトとは「より環境負荷の低い輸送・交通手段に切り替える事」、貨物輸送に関して言えば「トラックから海運または鉄道に物流モードを切り替える事」を指す言葉である。 京都議定書の発行以降、日本の二酸化炭素削減策の一つとしてよく知られるようになった。

モーダルシフトは「トラックから船舶」というものももちろんあるが、私は「トラックから鉄道」を特に考えていきたい。その理由はまず、鉄道が最も二酸化炭素を排出しない輸送モードであることだ。特に貨物輸送において 鉄道のシェアは驚くほど低いために、これを進めることによって貨物輸送部門ではもっとも多くの二酸化炭素を削減する事ができると考える。 また交通手段として日本の鉄道網は世界でも類をみないほど完成されたものであるにもかかわらず、貨物輸送の手段として十分に利用されているとはいえない状況があり、この鉄道網を効率よく使用する事で二酸化炭素削減だけでなく、 企業活動も活発に行うことができると考えたからである。

さて、鉄道へのモーダルシフトの長所は次のようなものがある。

このように経済活動と環境対策の両立として、鉄道へのモーダルシフトのポテンシャルは高く、非常に期待できる取り組みなのである。

| ◊ 第二章 物流業界の現状 |

モーダルシフトの具体的な議論に入る前に現在の日本の貨物輸送の現状や物流政策を見ていきたい。

現在の日本の物流政策は、平成21年7月に閣議決定された「総合物流施策大綱(2009-2013)」に沿って行われている。(りんく)

過去の大綱(「総合物流施策大綱」(平成9年閣議決定)、「新総合物流施策大綱」(平成13年閣議決定)、「総合物流施策大綱 (2005-2009)」(平成17年閣議決定)) における施策の進捗状況、経済社会の変化、物流を取り巻く新たな課題への対応の必要性を踏まえ、[1]グローバル・サプライチェーンを支える効率的物流の実現、[2]環境負荷の少ない物流の確保等、[3]安全・確実な物流の確保等を目標に定めている。

以上の方針を見ても物流政策において環境対策は3つの政策の柱の1つとして重要視されているのがわかるだろう。さらに国交省は物流業界の環境負荷軽減策に関して次のように言っている。

『2005年に京都議定書が発効し、我が国ではCO2含む温室効果ガス排出量を1990年の基準に対し6%削減することが国際公約となっており、国民や企業、消費者の間で地球環境問題に対する関心が高まっています。 我が国の運輸部門におけるCO2排出量は、産業部門に次ぐ排出量で全体の2割を占めており、日本のCO2排出量削減を進めるためには、運輸部門、ひいては物流部門における削減も不可欠となっています。 2001年度以降は、運輸部門からの排出量は減少傾向にありますが、京都議定書の目標を達成するにはまだまだ削減していく必要があります。』ここを見てもわかるように環境対策は避けて通れないものになってきている。

環境に関する事を議論していく前に、物流の実態をまず見ていきたい。

日本の輸送手段は大きく鉄道、自動車、船舶、航空機の4つである。その実態を数字から探っていく。

| 87年 | 97年 | 07年 | |

| 鉄道 | 5600万㌧ | 4730万㌧ | 3619万㌧ |

| トラック | 52億4000万㌧ | 60億6500万㌧ | 49億9650万㌧ |

| 海運 | 4億6300万㌧ | 5億4100万㌧ | 4億2600万㌧ |

| 航空 | 70万㌧ | 100万㌧ | 108万㌧ |

| 総計 | 57億5100万㌧ | 66億7700万㌧ | 54億4600万㌧ |

| 87年 | 97年 | 07年 | |

| 鉄道 | 201.0㌧キロ | 243.0㌧キロ | 231.0㌧キロ |

| トラック | 2264.0㌧キロ | 3062.6㌧キロ | 3349.8㌧キロ(05年) |

| 海運 | 2014.0㌧キロ | 2370.2㌧キロ | 2115.7㌧キロ(05年) |

| 航空 | 6.0㌧キロ | 9.2㌧キロ | 10.7㌧キロ(05年) |

| 総計 | 4490.0㌧キロ | 5688.8㌧キロ | 5734.0㌧キロ |

| 87年 | 97年 | 07年 | |

| 鉄道 | 357.5km | 508.8km | 609.7km |

| トラック | 43.5km | 49.0km | 65.0km |

| 海運 | 435.4km | 442.0km | 500.0km |

| 航空 | 908.3km | 961.1km | データなし |

| 鉄道 | 海運 | トラック | |

| 100km未満 | 0.1% | 2.8% | 97% |

| 100~300km未満 | 1.5% | 19.7% | 78.8% |

| 300~500km未満 | 1.8% | 38.6% | 59.6% |

| 500~750km未満 | 2.8% | 44.8% | 52.4% |

| 750~1000km未満 | 4.4% | 61.8% | 33.9% |

| 1000km以上 | 5.9% | 77.7% | 16.4% |

これは日本のCO2排出量の排出量の推移を示した図である。

この図からは、一般にCO2を多く輩出しているイメージがあるトラックなどは案外優秀なことがわかる。

国内の全CO2排出量のうち運輸部門は約2割を占めるが、このうちトラックの排出量は96年比で1割以上も減っている。

一方自家用自動車の排出 量は同年対比で逆に1割ほど上昇している。90年ではCO2排出量でトラックが運輸部門の半数近くを占めていたが、

05年では3割程度に落ち、絶対量も下回っている。しかし自家用自動車は膨張し、05年には半数近くにまで達している。

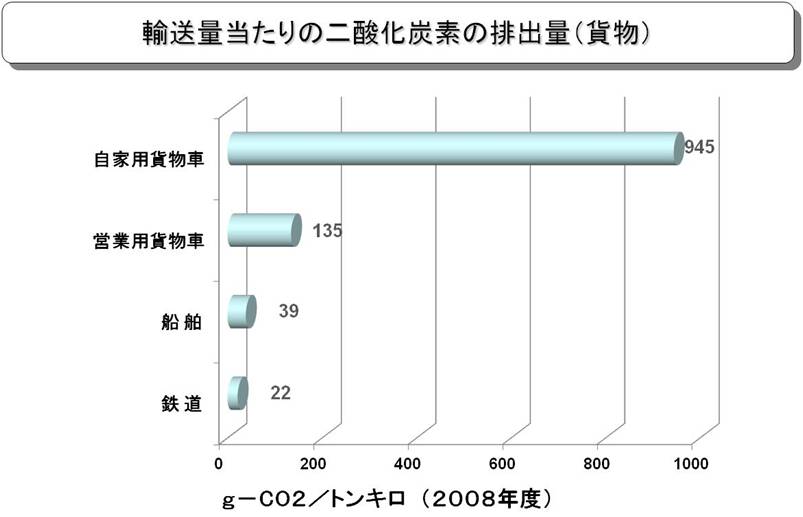

これをみると鉄道貨物のCO2排出量は営業用トラックに比べて7分の1と圧倒的に低い。

トラック輸送を鉄道輸送に切り替える事で二酸化炭素排出量が大幅に減少する事がわかるだろう。輸送部門の環境対策の切り札として

「モーダルシフト」は注目を浴びている。

国土交通省では2005年に京都議定書が発効して以来、環境対策として次の5つを柱に進めてきた。それぞれの概要を述べていく(以下、国土交通省HP抜粋)

1、多様な関係者の連携による物流効率化推進事業

平成21年度から行われている。貨物運送事業者、荷主、地方公共団体(以上は必須メンバー)等、

物流に係る多様な関係者が連携の上、協議会を設置し、物流の効率化を図る取組みを行う場合には、

この協議会に対して支援することを目的とした「物流連携効率化推進事業」が創設された。

多様な関係者の連携による物流効率化推進事業

2、グリーン物流パートナーシップ会議

国土交通省、経済産業省、(社)日本ロジスティクスシステム協会、(社)日本物流団体連合会、日本経済団体連合会と連携して、 平成17年4月に「グ リーン物流パートナーシップ会議」を設立。これは荷主企業や物流事業者が単独では困難なグリーン物流の実現を目指して両者が 「パートナーシップ」 を組み、産業横断的に協働してグリーン物流を進めて行こうとするもので、平成22年5月現在で3,100を超える企業等が会員登録をしている。 「グリーン物流パートナーシップ会議」では2つの委員会(政策企画委員会、事業推進委員会)を設置し、 グリーン物流推進プロジェクトへの補助金等交付(⇒グリーン物流パートナーシップ推進事業の概要)、優良事例紹介や表彰制度等を通じた事業者への支援を行っている。

また、今までに計8回の「グリーン物流パートナーシップ会議」を開催し、学識経験者の講演、パネルディスカッション、

優良事例の紹介、優良事業者への大臣表彰等を実施している。

グリーン物流パートナーシップ会議

3、物流総合効率化法

物流を総合的かつ効率的に実施することにより、物流コストの削減や環境負荷の低減等を図る事業に対して、その計画の認定、関連支援措置等を定めた

「物流総合効率化法」が第162回通常国会で成立し、本法律は、平成17年10月1日から施行されている。

4、3PL事業の総合支援

3PL(third party logistics)とは荷主企業に代わって、最も効率的な物流戦略の企画立案や物流システムの構築の提案を行い、

かつ、それを包括的に受託し、実行することをいう。荷主でもない、単なる運送事業者でもない、第三者として、アウトソーシング化の流れの中で物流部門を代行し、

高度の物流サービスを提供する。国土交通省では、新たな物流サービスである3PLの普及による物流効率化が地球温暖化問題への対応(CO2排出量の削減)、

地域雇用の創出等の効果にかんがみ、3PL人材育成推進事業の実施、ガイドライン等の策定、物流効率化法や物流拠点施設に対する税制特例等による支援により、

3PL事業を総合的に推進している。

5、モーダルシフト等の推進

鉄道・海運に関するインフラ整備や、物流連携効率化推進事業やグリーン物流パートナーシップ会議を利用した補助金等による事業者への支援等を行っている。

加えて、トラックの大型化・トレーラー化によるトラック輸送の効率化や港湾のターミナル施設の整備等による

効率的な物流体系の構築を図りました。併せて、多様な関係者の連携による物流効率化推進事業による物流の効率化に資する取組みへの支援や、

「グリーン物流パートナーシップ会議」を活用し、荷主と物流事業者の連携・協働による環境負荷低減に向けた事業への支援を行い、

特に優れた取組の事業者に対する大臣表彰等を実施しました。

また、年末には地球温暖化・エネルギー対策を強化するために、経済産業省と国土交通省によるワーキングチームを立ち上げ、

短期的取組と中長期的取組を整理した中間とりまとめを行ったところ。物流部門においては、民間事業者と関係省庁が環境負荷低減に資するモーダルシフト等の更なる輸送効率化を推進するための

「モーダルシフト等推進官民協議会」を設置。2010年3月に第一回会合が行われました。また、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」による支援や国際物流に対応した道路ネットワークの整備等により物流の効率化を推進しました。

(エネルギー白書2010 第三部第二章より抜粋)

2006年4月1日から「改正省エネ法」が施行された。「省エネ法」とは、1979年に成立した「エネルギーの使用の合理化に関する法律」のことで、 石油危機の後、エネルギーとなる燃料資源の有効な確保のために、エネルギー使用の合理化を目指した法律である。

その後、京都議定書による二酸化炭素削減目標が設定されて、エネルギー使用の合理化を強化するために改正が重ねられてきた。

2006年の改正では、一定規模以上の輸送事業者と荷主企業に対し、新たに省エネ計画の策定やエネルギー使用量の報告などの義務が課せられた。

■ 輸送事業者に対する規制

|

環境対策の面で物流業界に影響を与える政府の方針は大きく2つある。1つは「高速道路無料化」。もう1つは「温室効果ガス排出量を2020年までに1990年比で25%削減」である。 鳩山政権が公約として掲げたこの2つの政策は菅政権になったいまも基本的に変わらない。

1997年の京都で開かれた第三回国連気候変動枠組締約国会議(COP3)では日本の削減目標が1990年比で6%であったことを考えると、大幅な削減目標が設定されたことが分かる。

こういった主張を鳩山前首相は国連での所信表明として国際社会に発信した。その意味は極めて重く、物流界はもちろん日本の全ての産業に環境負荷軽減策が厳しく求められるだろう。

| ◊ 第三章 物流界における環境対策の難しさ |

第二章において物流業界の現状について見た。運輸部門、ひいては物流部門において二酸化炭素排出量削減が強く求められていることがわかる。

第三章では物流業界における環境対策の難しさを考察していく。

鳩山政権がぶち上げた「高速道路無料化」「2020年までに二酸化炭素排出量を1990年比で25%削減」であるが、物流業界においてその影響はとてつもなく大きい。

高速道路無料化によって恩恵を受けるのは一般のマイカー族であり、一見恩恵を受けそうなトラックにおいても高速道路無料化は業界を破壊しかねない方針だとも言われている。

もちろん鉄道やフェリー航空機なども打撃をこうむる。「二酸化炭素排出量を削減する」という方針を示してはいるが、単純に考えれば「高速道路無料化」によって、二酸化炭素排出量は上昇するはずである。

このように、一方ではモーダルシフトを推進するような政策、一方では「逆モーダルシフト」を進めるような政策、というように政府の方針によって物流業界は振り回されてしまう。

1、高速無料化と二酸化炭素排出量の関係

|

■ 民主党の主張 高速道路の無料化とCO2削減は矛盾しません。これまで高速道路の料金が高いためにクルマが一般道に流れ込み、渋滞を引き起こしている箇所も数多くありました。高速道路が無料化されれば、交通が分散され、渋滞緩和につながることも期待できます。 国土技術政策研究所の試算(2008年度)によると、高速道路を10割引(無料化)にした場合、全国の自動車によるCO2排出量は年間310万トン削減でき、これは自動車によるCO2排出量の1.8%に相当するとのことです。 民主党は、キャップ&トレード方式による実効ある国内排出量取引市場、地球温暖化対策税の導入、自然エネルギーの固定価格買取制度(全量買い取り)を早期に導入するなど、トータルで環境政策を進めます。 高速道路の無料化だけを取り上げて、地球温暖化対策と矛盾するという論はあたらないと考えます。(民主党福山哲郎参議院議員 発言要旨)。 それぞれ立場の異なる複数の専門研究機関が、高速無料化およびETC 割引(上限1000 円)とCO2 の排出量の変化について報告している。それによると、すべての報告でCO2 の増加が推定されている。 |

|

■ トラック ・渋滞による荷物遅配や人件費アップ ・ドライバーの休息の場の消失

高速道路の混雑防止における要望書 ■ フェリー ・航路廃止(→物流ルートの減少)

■ 鉄道 ・路線廃止(→物流ルートの減少)

|

ここから言えるのは高速無料化によって有利な立場になりそうなトラック業界にも批判の声が大きいということだ。人の移動という面で経済効果はあるのかもしれないが、

物流業界にとってみればこの方針は愚策といえる。物流が滞れば日本経済が滞る。今現在は無料化方針は変わっておらず、物流業界は今後も再考を促していくだろう。

第二章で見たように日本の物流は大部分をトラックが担っており、輸送㌧数だけ見ても総物流量に対してトラックの比重は90%以上にもなる。

環境面で見るとトラックは鉄道の7倍、船舶の4倍の二酸化炭素排出量であり、運輸部門の二酸化炭素排出量を削減するためにはトラックからの二酸化炭素排出量

を低減させていかなければならない。

トラックができる環境対策は、低公害車やIT機器の導入、共同配送、ドライバー教育(エコドライブの推進)がメインだ。それぞれの対策を見ていく。

1、低公害車の導入

低公害車は従来のディーゼルエンジン車に比べて二酸化炭素の排出量が少ない車両である。低公害車は単に二酸化炭素の排出が少ないだけでなく、

大気汚染物質である窒素酸化物や粒子状物質の排出量も同時に少なく、まさに地球温暖化と大気汚染に配慮した車だと言える。低公害車の種類としては、

GNG(天然ガス)車、メタノール自動車、ハイブリッド車、LPG(液化石油ガス)車、電気自動車が一般的だが、貨物自動車には主にGNG車とハイブリッド車である。

これらのGNG車とハイブリッド車は車両価格が通常の車両に比べて高いため、トラック業者に大きな負担となる。国と全日本トラック協会は価格の一部を

助成する「低公害車導入促進助成事業」を推進してきた。2008年の時点ではGNG車は14000台、ハイブリッド車は7000台ほど普及している。

2、IT機器の導入

環境負荷を減らすIT機器として注目を集めているのがデジタル・タコグラフである。現在大型トラックには、運行状態を自動的に記録するタコグラフの搭載が

義務付けられている。また、これに車載カメラが付いて、事故や急加速・急減速時に前後の映像を記録する事が出来るものが、デジタル・タコグラフよりも一段進んだ

ドライブレコーダーという機器で、燃費削減や安全運転に効果があるとされている。これらの機器を導入した効果に関する調査によると、十分改善したと答える事業者が43.7%、やや改善したと答える事業者が49.3%で、

全体の93%が改善したと答えている。

燃費削減の効果にはばらつきがあるが一定の効果はある。しかし導入当初は燃費改善効果が顕著に表れるが、その後さらに継続的に燃費を削減する事は難しい。

3、共同配送

同じ量の貨物を運ぶ場合、積載効率をよくして運べば、それだけ走行台数を削減でき、二酸化炭素の排出量も削減できる。トラック輸送もバラバラに運ばれている貨物を

集めて満載に近い状態で運べば、環境負荷を減らすことができる。

ただ荷主企業によっては、他社の貨物と一緒に運ばれる事を嫌うものもいる。またトラック運送業者の経営者に個性の強いワンマン社長が多く、同業他社との共同

が苦手だということもあり、実際には難しい。

4、ドライバー教育

これが物流業者にとって最も身近で取り組みやすい二酸化炭素削減方法だろう。具体的には急加速急停車を避け、アイドリングストップを行うといったエコドライブの奨励だ。

ただ実際には渋滞に巻き込まれたりや時間指定に追われたりでエコドライブの実践は難しいのが現状だ。そこで改めてエコドライブを実践するための

ドライバー教育が重要になる。東京とトラック協会が実施している「グリーン・エコプロジェクト」では、支援組織の事務局が設置され、様々な取り組みが行われている。

|

■ トラック運送事業における地球温暖化対策とその効果 平成17年12月に全日本トラック協会がまとめた調査報告書において、結果と今後の対策について次のように述べている。

この調査報告書でまとめられた今後の対策対策の結果が 環境自主行動計画2010年度フォローアップ結果<2009年度実績> にまとめてある。 |

トラック業界は政府や社会の要請を受け、熱心に環境問題に取り組んできた結果、トラックは二酸化炭素削減の"優等生"とも言われるまでになっている。

90年当時は二酸化炭素排出量でトラックが運輸部門の半数近くを占めていたが、08年度では3割程度まで落ち、絶対量も下回っている。

二酸化炭素排出削減に関してトラックはすでに血のにじむような努力をしてきたと言えるだろう。労働力の減少や高速の混雑、荷主企業の高い納期順守率の要請など、取り巻く環境が厳しい中、

これ以上の環境対策をトラック企業に求めるのはあまりに厳しく、「モーダルシフトをしないトラック業者はダメだ」という批判は的外れも甚だしい。

しかし二酸化炭素削減という面で見た時、トラックのこれらの取り組みはあまりに小規模で、大きな効果をもたらすものではない。低公害車の使用など、確かにまだやれる事はあるが、やはりもっと大きなインパクトを与える方法を実行しなければ

二酸化炭素25%削減という政府方針を達成するのは難しいだろう。

その大きなインパクトを与える方法の1つとして考えられていることが今回の研究テーマである「モーダルシフト」である。

| ◊ 第四章 モーダルシフトの誕生した背景 |

最初にこの言葉が出て来た背景には、第二次石油ショックや1979年の第五回先進国首脳会議(東京サミット)で省エネルギーが共同宣言されたことが挙げられる。 当初はエネルギー確保のためという意味合いが強かったモーダルシフトだが、現在では二酸化炭素削減など環境面でその効果が期待されている。

この章ではモーダルシフトが提唱されるようになった背景を探っていきたい。

| 1978年10月 | 第二次石油ショック |

| 1978年12月 | トラックの過積載規制(道交法) |

| 1979年6月 | 東京サミット開催 省エネルギーで共同宣言 |

| 1980年9月 | イラン・イラク戦争勃発 |

| 1981年 | 運輸省政策審議会が省エネのためのモーダルシフトを答申 モーダルシフトという言葉が初めて使われる |

| 1884年11月 | 運政審に物流部会設置 |

| 1989年2月 | トラック運転市の不足表面化 |

| 1990年11月 | トラックの都内乗入禁止(水曜日だけ) NOx、SOx規制のため |

| 1990年12月 | 運輸政策審議会物流部会が物流業の労働不足問題で答申 労働力不足対策としてモーダルシフトの推進を提言 |

| 1991年4月 | 運輸省がモーダルシフトの推進を表明 |

| 1992年4月 | 運輸省が運輸政策局複合貨物流通課内に「モーダルシフト対策室」設置 |

| 1992年6月 | リオデジャネイロで第一回地球環境国際会議 地球温暖化などが話し合われる |

| 1992年12月 | 自動車NOx法施行 |

| 1993年11月 | 国会で環境基本法が制定される 地球全体の環境保全と次世代への責任を明確化 |

| 1993年12月 | 自動車NOx法に基づく車種規制が始まる |

| 1994年5月 | トラックの過積載の取り締まりを強化(新道交法施行) |

| 1995年1月 | 阪神淡路大震災発生 海上モーダルシフトの機運高まる |

| 1996年9月 | ISO14000が発効 企業が炭酸ガス排出量を半分に減らすためのマニュアルが実行 |

| 1997年4月 | 閣議で第一次物流政策大綱を決定 てつどうのこと |

| 1997年8月 | 運輸省が「CO2削減運輸政策プログラム」を策定 てつどうのこと |

| 1997年9月 | 政府が2010年までにモーダルシフト化率を現行の40%から50%に引き上げる方針を決定 ※モーダルシフト化率は500km以上の国内海運・鉄道の雑貨輸送の比率 |

| 1997年12月 | 地球温暖化防止・京都議定書採択 2008~2012年の日本のCO2削減目標を1990年比で6%減とした |

| 1998年6月 | 政府が地球温暖化対策推進大綱を決定 てつどう |

| 1999年4月 | 日本の有料道路で初めて低公害車の通行料割引が実施 |

| 1999年6月 | 環境庁の炭素税導入調査で初めて「賛成」が「反対」を上回る |

| 1999年7月 | 環境庁が税のグリーン化(排ガスの量に応じて増減税する制度)で報告書をまとめる |

| 2002年4月 | 国土交通省がモーダルシフトの実証実験に補助金支出 |

| 2004年6月年2月 | 海上モーダルシフトの強化を提起 |

| 2005年2月年2月 | 京都議定書発効 |

| 2005年4月 | 省エネ法改正・物流効率化法成立 |

| 2006年4月 | 改正省エネルギー法施行 |

| 2007年6月 | 安部晋三首相がハイリンゲンダムサミットで2050年までに現状の温暖化ガスの半減を提唱 |

戦後の日本の物流の歴史はトラック輸送の歴史とも言えるものだった。しかし、少しずつトラックに対する規制が強まってきていることがわかる。

この表から「モーダルシフト」は当初はトラック輸送を補完するためといった位置づけだったが、1990年以降トラックへの規制が強まってくるにつれ、

トラックに変わる環境対策の切り札としての言葉に変わってきたということがわかるだろう。

| ◊ 第五章 モーダルシフトの現状と課題 |

2009年9月フランスが1兆円を投下し、貨物専用鉄道網を強化するというニュースが流れた。このニュースが日本の鉄道貨物にとって追い風になるやも、と期待されたが 実際はそう上手くはいっていない。「モーダルシフト」といわれてからすでに20年以上が経過しているが、いまだにこの言葉を知らない人は多いだろう。 低炭素が売り物で、中長距離における大量・定時安定輸送に優れた鉄道貨物なのだが、いまだに日本の物流はトラック偏重のままである。

2000年以降、世界では「鉄道回帰」が決定的である。例えば先ほどのフランス (欧州でモーダルシフト加速、仏のビジネス環境改善が後押し)や オーストリア(欧州委員会 オーストリアのモーダルシフト融資を承認)、 インド(インド向け円借款:貨物専用鉄道建設事業)などで、 鉄道貨物に対する大型投資がさかんに行われている。

こうした世界の流れの中、日本のモーダルシフトの動きは遅いと言えるだろう。なぜ日本のモーダルシフトが進まないのかを考えてみたい。

モーダルシフト化率は、輸送距離500km 以上における産業基礎物資以外の一般輸送量のうち、鉄道または海運(フェリーを含む)により運ばれている輸送量の割合の事である。ここでは簡単にモーダルシフトの普及率と捉えてもらっても差支えないだろう。 モーダルシフトの考え方を踏まえて具体的に検討の対象となる貨物(以下 モーダルシフト対象貨物)は、新総合物流施策大綱(2001 年7 月)において「輸送距離500km 以上の雑貨貨物(一般貨物)」と定義されている。この雑 貨貨物(一般貨物)は、定まった形状、一定の箱・袋等により輸送される貨物であり、「ばら」のままで大量に輸送される貨物と区分される。具体的には、機械、食料品、 野菜・果物等を対象とする一方で、石油製品、砂・砂利、金属鋼などはモーダルシフトの検討対象とはしていない。また、輸送手段に関して、通常の統計では自動車輸送に含まれているフェリーによる輸 送量は、別途計算し、自動車輸送から差し引いている。

この輸送距離500kmという距離は、東京からでは東は岩手・秋田から、西は大阪から先の地域が、また大阪からでは、東は新潟・神奈川から、西は福岡から先の地域が対象となる。この500kmを設定

した根拠は以下の点が想定されている。

第1は、自動車のトンベースでは、輸送距離500km 以上の輸送量は数%程度しかないものの、トン・キロベースでは、輸送距離500km 以上の輸送量は2/3 を占めている。このため、この領域では自

動車輸送量の減少はCO2 排出量削減のために効果的であると考えられること。第2は、地域間の流動量が最大の関東-関西が対象となるとともに、各種の統計において500km

が閾値(いきち)として一般的に設定されていることである。

またモーダルシフト化率は、モーダルシフトの現状を理解する上で重要な指標であるが、自動車による貨物輸送量に大きく影響され、荷主企業、物流事業者、行政の環境負荷低減の取り組み努力が十分 に反映されていない点は否めない。

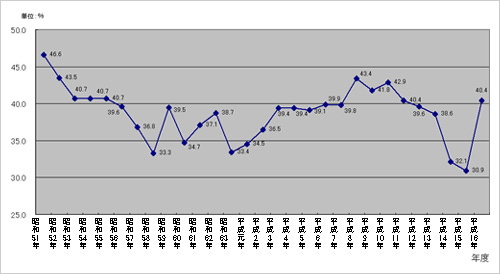

01年の物流大綱では2010年度までにモーダルシフト化率を50%の水準に持っていくという数値目標が掲げていたが、その後は伸び悩み、05年に改正された大綱ではモーダルシフト化率という目標値そのものが消えてなくなっているのが現状である。

この図を見るとモーダルシフト化率は基本的に年々下落傾向にあることが分かる。2004年には40.4%に回復したが、その理由は貨物鉄道や内航海運の輸送トン数の増加よりも、 それ以上にシェアの高いトラック輸送量が04年度に大幅に減少したため相対的に鉄道、内航のシェアが高まり、モーダルシフト化率が上がったと考えられており、 モーダルシフトが進んだとは一概に言うことはできない。

また今回の研究テーマである鉄道に焦点を当てた場合、40%を超えた平成10年の42.9%のうち鉄道の割合は12.1%、平成16年の40.9%のうち鉄道の割合は9.2%と低く、 鉄道貨物が使われていないことがわかるだろう。

2005年以降のモーダルシフト化率が公表されなくなった理由はおそらく平成8年ごろまで上昇傾向にあったモーダルシフト化率が、それ以降下降していったため

積極的に推進する勢いを失ってしまったからであろう。ちなみに2006年からはモーダルシフト化率にかわる指標として鉄道であれば鉄道コンテナ輸送量を平成22年度までに217

億トンキロとすることを目標にしてモーダルシフトを推進していた。

二酸化炭素削減が国家命題となり、同時に今まで日本の物流を担ってきたトラックもドライバーの高齢化や高速道路の慢性的渋滞、交通事故の増加、ドライバーを目指す 若者の激減や少子化によってギリギリの状態が続いており、このままでは日本経済の土台である物流システムが瓦壊しかねない。序章で述べたように鉄道へのモーダルシフトは これらの問題の抜本的な解決策である。

鉄道へのモーダルシフトが進まない理由、鉄道へのモーダルシフトを阻む課題は大きく以下の4つが挙げられるだろう。

1、輸送力の限界

鉄道貨物を推し進めていくには当然そのための設備が必要不可欠だが、現状では大量のトラック輸送の受け皿になるほど十分な設備がない。

国鉄分割・民営化の際、当時の政権は『旅客』の議論を優先し、大赤字だった『貨物』は後回しだった。その後も『旅客』は公共物で『貨物』は経済原則に任せる

といった政策のまま現在にいたっている。これまで国が鉄道貨物をインフラとして充実させてこなかったツケが回ってきていると言えるだろう。

またJR貨物は鉄道軌道自体を他の旅客会社から借りているため、貨物列車のダイヤ設定には旅客会社との調整が必要である。

また、貨物列車は荷主の要望により夜間・早朝の運行が中心となるが、軌道整備作業の時間帯(保守間合)は走行できない。現状の利用時間帯ではほぼ、

列車ダイヤのキャパシティが上限一杯に近づきつつあり、名古屋地区等での複線を複々線化にするなど改善措置を施さない限り、これ以上の大幅なキャパシティ拡大は難

しい。

2、モード間のシフトの困難さ

トラック輸送を鉄道に切り替えるといっても、山の中や市街地の奥にまで線路があるわけではないので当然トラックも併用する必要があり、

駅や港湾から幹線道路がしっかりと整備されていなくてはモーダルシフトは進まない。

そしてその場合モード間の積み替え作業が発生するが、モード間の標準化を図らなければ余計な作業が増え、コストが上がってしまうのである。

これは鉄道とトラックだけの問題ではなく、もちろん「船舶と鉄道」「船舶とトラック」にも言える問題である。

3、荷主企業の意識

鉄道へのモーダルシフトは地球環境を考えれば最もよい輸送手段である。しかし企業にとってトラックは機動性、迅速性、確実性に優れたものであり、

トラックの利便性に鉄道貨物は押されてしまっている。企業活動は慈善活動ではないため、社会環境には鉄道がいいと思いながらも物流コストが増えることをためらう

企業も多いだろう。

|

■ 荷主企業が物流企業に求める4つの物流慣行 荷主企業の顧客である着荷主は、物流で様々な要求を出してきた。着荷主は在庫を持ちたくないために多頻度小口の物流を要求し、 さらには時間指定の厳守、緊急出荷、リードタイムの短縮が行なわれている。これらは貨物輸送を委託されたトラック運送業者 が、それを守ることを絶対条件とされてきた。

|

モーダルシフトは1つの体系的、財政的な裏付けを持った「政策」というよりは、「提唱」という色合いが強い。鉄道や内航海運よりトラックへの依存度が高いのは、

市場メカニズムによって生じたことであり、これを逆転させるためには強力な政策が必要なのだ。また、例えば高速道路無料化政策は「逆モーダルシフト」と呼ばれているなど、

「モーダルシフト」の位置づけが曖昧であることも思うように進まない原因だ。

「モーダルシフトの政策意思を明確に」「物流インフラ整備を」民主党の総合交通体系推進議連が物流業界ヒアリング

| ◊ 第六章 モーダルシフトに対する行政の取り組み |

鉄道へのモーダルシフトに対して行政はどういった取り組みをし、進めていこうとしているのか。

地方公共団体の中には独自の方法でモーダルシフトを進めているところがある。ここでは特に鉄道へのモーダルシフトで特徴的な地方公共団体を見ていきたい。

1、設備投資

地方公共団体にも設備投資にお金を避けるだけの体力がないため、インフラ整備に対する取り組みというよりも、荷主企業へのインセンティブ支援が

盛んなようである。

日本とは環境も経済情勢も地理的条件も違うので単純に評価する事は出来ないが、参考までに簡単に各国の取り組みを見ていく。

1、設備投資

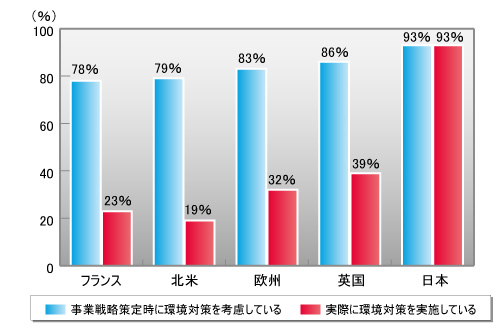

フランスをはじめとする欧州は環境意識が強く、特に物流面での取り組みが重視されるため、モーダルシフトへの取り組みも活発である。 ちなみに欧州は環境先進国というイメージが強いだろう。確かに国や地方自治体が主導する環境対策には優れたもの、革新的なものが多い。 ただ企業の環境対策に限って言えば日本の方が力を入れているようである。

名古屋都市圏には鉄道貨物の迂回路がなく旅客と貨物が混在するため、輸送力増強に限界がある。そこで第二東名高速道路の中央分離帯を活用した鉄軌道による

東海道物流新幹線構想の本格的な検討が望まれている。

|

■ 諸元(案) ・運行距離 :約600km ・速度・所要時間:平均時速90~100km、東京・大阪間6時間30分 ・ターミナル箇所:東京、名古屋、大阪の3箇所のほか数箇所 ・軌間 :狭軌(JR等の在来線と同一) ・列車編成 :5両1ユニットを複数連結、1編成最大25両程度。輸送需要によりフレキシブルに対応 ・駆動方式 :動力分散駆動、急勾配区間はリニアモータによる支援システムを採用 ・輸送力 :三大都市圏相互間で、約20万トン/日を想定 ・積載貨物 :コンテナ(45ftから20ftまで)方式及びトラック輸送方式 ■ 期待される効果 ・エネルギー消費量の削減 ・二酸化炭素発生量の大幅削減 ・トラックドライバーの人手不足、就労環境の改善 ・大型車の事故の減少、乗用車ドライバーの安心感の増大 ・日本初の技術・システムの展開による世界へのアピール |

| ◊ 第七章 日本企業のモーダルシフトの事例 |

日本の各企業も鉄道へのモーダルシフトに向け様々な取り組みをしているところがある。ここでは特徴的な企業を取り上げて紹介していく。

鉄道へのモーダルシフトを語る上で欠かせないのが、JR貨物である。JR貨物は日本全国を網羅する約8000kmの鉄道網を使って、毎日約600本の貨物列車を運行している。 鉄道コンテナはあらゆる貨物を輸送しており、JRコンテナの保有数は65474個もある。

佐川急便は低公害車の導入、モーダルシフトなど低炭素化に向け早い段階から積極的に行動してきた企業である。そのなかでも東京~大阪間を6時間台で結ぶ「スーパーレールカーゴ」は佐川のエコの特徴である。

スーパーレールカーゴは2004年3月に開始された。従来型の「機関車によるけん引」の貨物列車ではなく、16両編成の車列の間にモーター付き車両を4両連結させた「電車」であるため、

最高速度は130km、平均時速も100kmと高い加速・高速性能を備えている世界最先端の貨物列車といえる。

佐川急便は鉄道へのモーダルシフトの課題を克服するため次のような取り組みをしている。

・効果と課題

2008年度には10㌧トラック換算で1万6千台強に匹敵する荷物をスーパーレールカーゴは輸送し、これによる二酸化炭素削減効果は約1万3000㌧である。またこの輸送量は

佐川急便の東京~大阪間の1割に当たり、小さい数字ではないことが分かる。スーパーレールカーゴは佐川急便専用の車両なので、初期開発費用などを考えると、トラック輸送よりもコストアップとなる。

しかし、コンテナに積むためにパレットやカーゴに積み直す作業が不要で、計算上56人ものドライバーが毎日の長距離運転業務から開放される。

ただ課題もある。バックアップ体制も整ってはいるがそれでも天候や、車両の修理点検といった緊急事態も起こりうる。しっかりとトラック輸送に切り替えられるか、

天候次第ではスーパーレールカーゴを最初から取りやめトラック輸送にするという基準をどう定めるかが重要だ。

またスーパーレールカーゴを増便したくても、鉄道の運行ダイヤに空きがないため、

幹線輸送トラックをこれ以上減らすことが難しい。鉄道のモーダルシフトは路線保有企業との兼ね合いもあり非常に難しい問題である。

富士通は2010年12月1日、モーダルシフトによる輸送CO2排出量の削減活動で、環境省による「2010年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰」を受賞した。

同社の取り組みは、2004年度から顧客の希望納期に応じてCO2排出量の少ない輸送方法を選択できる「輸送モード選択システム」を開発したことに始まる。

さらに鉄道輸送を拡大するため、JRコンテナに合うパレットサイズの見直しを図り、積載効率を上げた。

また、部材調達では国土交通省より「鉄道モデル事業」の参画要請を受け、港から工場までJR貨物と共同で20フィート海上コンテナ、40フィート海上コンテナを利用した

鉄道輸送も開始している。部材調達から製品輸送まで一貫したモーダルシフトを実現したことで、輸送CO2排出量は2009年度ベースで8%の削減を達成。

さらに、「2006 年度グリーン物流パートナーシップ推進事業」のモデル事業による積載効率向上の取り組みと合わせて、

2009年度までにCO2排出量は2000年度比で 45%の削減を実現した。(LNEWS 2010年12月3日の記事より)

2、日本製粉

日本製粉は、国土交通省より一企業として「エコレールマーク取組企業」の認定を受けるとともに、オーマイ天ぷら粉・オーマイお好み焼粉・オーマイホットケーキミックスの3品目で「エコレールマーク商品」の認定を受けた。

物流においても、小麦粉をはじめとした各種製品の輸送などでモーダルシフトに取り組み、環境負荷低減を進め、今後は「エコレールマーク」を商品などに表示することで、

流通過程において、鉄道輸送を活用して地球環境への貢献の認知を広げ、地球環境に配慮した活動の継続を進めていくとしている。(LNEWS 2010年7月29日の記事より)

| ◊ 終章 政策提言 |

以上の研究をふまえ、私は政策提言として大きく2つのことを述べる。

1、モーダルシフト化を明確な政策として国家主導で進めていく。

2、鉄道貨物を利用する荷主企業へ強いインセンティブを与え、荷主企業の意識を変えていく。

■1、モーダルシフト化を明確な政策として国家主導で進めていく

これまで見て来たように、鉄道へのモーダルシフトは環境面、経済面を考えれば適切な政策である。物流は国民経済を支える最重要の経済活動であり、

物流が滞れば、モノを作ったり売ったり買ったりすることができなくなる。現在のトラック偏重の物流体制はすでにきしみ始めており、早急な対策が必要なのは

明らかなのだ。

ただ、日本の物流体制を大きく変えるため一社ではもちろん物流業界だけでは難しく、国の強烈なリーダーシップが必要だ。

子供手当てや高速無料化などといった政権の目玉の政策として進めていく。そうすることで国民の物流への認知度も高まり、鉄道へのモーダルシフトも進むはずだ。

具体的にはどういった方針が必要だろうか。私は以下の4つの点を推し進めるべきだと思う。

1つ目は2兆円を投入し、鉄道貨物のインフラを整備する。

2つ目は高速道路無料化を再考する。

3つ目は物流への社会認識度を向上させるべくキャンペーンを行う。

4つ目は鉄道貨物輸送のシステムを海外へ売る。

1つ目と2つ目に関して、鉄道へのモーダルシフトのためにはまず、輸送力の限界という課題を乗り越えなければならないことがわかっているが、そのために

2兆円を投資しインフラを整備するべきだ。この際その財源は物流体制を脅かす可能性のある高速無料化政策を廃止または改正することで賄うことができる。

高速無料化のために政府が拠出している額は毎年約12兆円にも上る。このうち2兆円をまず鉄道貨物に投入すればインフラを整備し、鉄道へのモーダルシフトの基盤を作ることができる。

3つ目に関して、今日「貨物輸送は旅客会社の一部で行われている」と認識している人がどれだけいるだろうか。JR東日本、東海などは多くの人が知っているだろうが、

JR貨物になると途端に認知度が減る(これは私の実感でデータを取ったわけではないが)。

市場経済システムの下ではモーダルシフトを荷主に強制するわけにはいかない。日常生活が物流なしには成立しないということを多くの国民に知ってもらうことで

物流に関心が集まり、荷主企業に外圧をかけてモーダルシフトを促すことができる。

4つ目に関して、日本の鉄道貨物技術は世界屈指であり、国家プロジェクトとして海外への技術輸出という戦略を取る事で、

さらに鉄道貨物の新技術開発を促すだろう。貨物鉄道の分野で国際競争力を高め、技術輸出を進めれば、環境立国としての日本の評価も高まると考える。

■2、荷主企業が鉄道貨物を使いやすいような体制作り

さきほども述べたが鉄道へのモーダルシフトは物流体制を大きく変える。物流体制を変えるということはそれまでの商慣行も変えなければならないということだ。

ただ、企業は慈善活動ではないため、鉄道へのモーダルシフトを進めていくことが企業の発展のためになるような方法を考えなければならないし、そうしない限り

変わっていかないだろう。

エコレールマークの推進や、トラック使用料金と貨物鉄道使用料金の差額を補助するといった取り組みに加えて、

特に私が進めるべきだと考える取り組みはパレットの標準化である。

今現在トラック、鉄道、船舶の積み替えを行う際、パレット(荷物を載せる板)はそれぞれ違うため、積み替えに余計な作業が加わり

時間がかかる。荷主企業の嫌う時間のロスを最小限にし、利用を促進するためには必要な取り組みだ。

パレットの標準化にはトラックや鉄道など多くの関係者が存在するためある程度国主導での取り組みが重要である。

最後に私達消費者の意識も変わっていかなければならないかもしれない。日本の物流は99.99%という高い納期順守率を誇っている。

これまで企業も消費者もそれを求めて来たために物流企業(主にトラック業者)が血のにじむような努力をしてきたからである。

しかし世界基準で見ればこの納期率は異常に見える。今、モノを買う時にこういった物流の流れにまで気を配る日本人は少ない。モーダルシフトで運ばれようが、

トラックで運ばれようが、買いたいときにモノがないことを不満に思う人の方が多いはずで、ちょっと待つということをしない人が多くいるだろう。

環境問題がよくもわるくもブランド化し関心を集めている今だからこそ、物流にも意識を向ける。1日6回の配送を3回に減らして、その代り「売り切れでも明日まで我慢しよう」

と思えるか。消費行動を変える事は難しいが、消費者の意識も企業にモーダルシフトを促す大きな力になりうるのだ。

| ◊ 参考文献 |

○ 宮下正房・中田信哉『物流の知識<第3版>』日経文庫

○ 長谷川勇・斉藤伸二『物流効率化を促進する環境調和型ロジスティクス』中央経済社

○ 斉藤実『よくわかる物流業界』日本実業出版社

○ 「経済界」2009年11月3日、p23-35

○ 「経済界」2011年1月25日、p52-53

○ JR貨物「環境・社会報告書2009」

○ 圓川隆夫『促進の鍵はインフラ整備と社会合意の形成』日経BP

○ 『国土交通省HP』

○ 『カーゴニュース』

○ 『LNEWS』

○ 『ITPRO』