早稲田大学社会科学部

政策科学研究 上沼ゼミナール

岡崎 亜美

©2011 ami-oklazaki All rights reserved.

|

研究テーマ:日本のスポーツ構造におけるアスリートキャリア支援制度の研究

研究テーマを「子どもの貧困」から、「スポーツ選手のキャリア支援」に移行した経緯

「子どもの貧困」を研究するにあたり、子どもに対する投資に焦点を当ててきた。その中で、子どもの「夢」の欠如に気が付く。かつて人気職種であったスポーツ選手が、今ではなりたい職業に顔を出すことはない。その原因が、スポーツ選手への投資が乏しいこと、アスリートが将来に不安を感じている現状にあると推察。

そこで、研究対象を“子ども”から“スポーツ選手”に移行。

- 序章 研究動機

-

- 第1章 本論文の目的

-

- 第2章 なぜアスリートはキャリアについての問題を抱えるのか。

- 1、なぜアスリートはキャリアについての問題を抱えるのか。

- 2、アスリートにはどのような区分があるのか。

- 第3章日本のアスリートキャリア支援制度の問題点―国内比較による検討―

- 1、本章の目的

- 2、キャリア支援では何が行われているのか。

- 3、日本におけるアスリートキャリア支援の現状

- 第4章 日本のアスリートキャリア支援制度の問題点―対外比較による検討―

- 1、本章の目的

- 2、各国の支援制度

- 第5章 日本のスポーツ構造における新規アスリートキャリア支援制度提案―対内比較と対外比較を通して―

- 1、日本における問題点の再認

- 2、支援制度の社会貢献的側面

- 3、新規支援制度の提案 ~政策提言~

- 終章

- 参考文献

・本論文の目的は大きく分けて2つある。一つ目は「アスリートがどのように考え、達成に近づくかというロールモデルを示すこと」だ。アスリートとしてのキャリア形成に関し、多くの問題が生じていることは認知されている。しかし、それに対して、適切なサポートが成されていないと感じている。ここで問題なのが、この場合のサポートが、大きな機関による包括的なサポートではなくて、そもそもアスリートがどのように動き、何を考え、そうしたサポート機関を利用すれば良いのかが認知されていないことにある。アスリート個人がどのように動くべきかという指針なくして、どれほどよい支援スキームがあったとしても効果は出ないとここに断言する。よって最終的に示すモデルの中で、いかにアスリートを巻き込み、サービスの利用へと近づけられるかということを追及する。

・二つ目は、「個人や団体の運営する、現状の支援スキームに対して改善策を提言すること」だ。キャリア支援が未だ途上な分野であるとはいえ、現状の支援によって大きな改善が認知されていないということは、現状の支援スキームに何らかの問題点があることは明白である。もちろんその中には、アスリート個人がどのように支援を利用すれば良いのかわからないといった理由も存在するが、二段階目では、スキームそのものの問題点について意見を述べる。

以上二点について、問題点を認知し、改善策を提言することが、本論文の趣旨となる。これより先は、以上の段階を踏まえて展開する

。

| ○第二章 なぜアスリートはキャリアについて問題を抱えるのか。○ |

◇1、アスリートはなぜキャリアについて問題を抱えるのか。

・現在、アスリートに纏わるキャリアの問題は、程度の差はあれ表面化してきているといえる。大学在学中のアスリートが就職活動に移行した際、何をしてよいのかわからなくなるケース、プロまたはアマチュアスポーツ選手として活躍した後、自身のセカンドキャリアを迎えて何をしてよいかわからず困惑するケース、競技活動中に自身の生活費を工面することができず競技活動継続が困難になるケース等、様々な形で表れている。特に、現役選手のキャリア問題ともなると、メディアにおいて扱われることも多く、元F1ドライバーである佐藤琢磨や競泳選手である古賀淳也のスポンサー獲得報道は記憶に新しい。また、相次ぐ企業スポーツの衰退によりキャリア問題を抱えた選手も数多く報道された。他にも、引退後のスポーツ選手がバーンアウト症候群に見舞われ、自分が何をすればよいのかわからなくなったという事例は数多く耳にする。では、アスリートはどうして、特記されるほどのキャリア問題に直面するのだろうか。この質問に対し、キャリア問題をいくつかの類型に大別していくことで複数の回答を用意することにした。そもそも、「アスリートのキャリア問題」と一口に言っても議論は進まないので、パターン分けすることが重要である。図1-1は、アスリートのキャリアに関する問題を大別したものである。

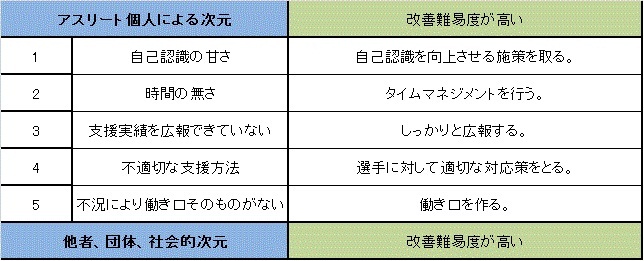

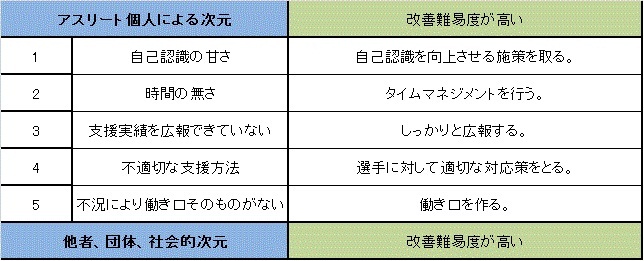

(図1-1)アスリートのキャリアに関する問題

(図1-1)アスリートのキャリアに関する問題

この図では、現在起こっているアスリートのキャリアに関する問題を、アスリート個人による次元のものから、より社会的な次元(他者や機関によるものを含む)におけるものまで5段階に分けて考えている。第一段階に近づくほど個人的要因が大きく、第五段階に近づくほど社会的要因が大きくなっている。

第一段階には、個人の自己認知の甘さが原因となるモノが含まれる。学生アスリートが就職活動を迎え、何をしてよいかわからなくなってしまったり、選手が自分の価値を把握できずに、スポンサー募集金額を極端に過大評価してしまい、それが原因でスポンサーが見つからなかった場合等はこれに含まれる。この場合、選手の自己認知に問題があるといえる。

第二段階には、時間の無さが挙げられる。アスリートは各々の活動に決して少なくはない時間を割くことになる。それはプロスポーツのみならず、多くの人が社会に出る前の最終学歴とする大学スポーツにおいても同じだ。早稲田大学では、一週間当たりの合計練習時間が20時間以上の部活動もある。全米の大半の大学では、学生がキャンパス内で学校関係の仕事に従事する場合、週に20時間以内と規定されている事実からしても、拘束時間の多さは問題点だといえる。

三段階目の支援実績を広報できていないとうのは、支援機関の行っている活動は正しいにも関わらず、選手自体がそれを利用してよいという認識を持っていない状態を指す。『スポーツ選手のためのキャリアプランニング』(2005,大修館書店)では、アメリカの大学において、学業・スポーツのアドバイザーを含む様々なサポート体制が構築されているものの、それを選手そのものが調査する必要性が語られている。

四段階目の不適切な支援方法であるが、これはアスリートのニーズに対して、支援機関の行うサポートがマッチしていない状態を指す。実際の事例として、現状のアスリートに対するキャリア支援は、トップアスリート向けのものしかないという事が大きな例として挙げられる。現在のキャリア支援機関を調査すると、国際大会出場可能性がある予備軍の選手(セカンドティア)に対して、就職サポートを行っている機関は存在していない。しかし、本来、アスリートから社会人へと適応しなければならない人数が一番多いのは、セカンドティア以下のアスリートである。この層へのサポートがなされていない事で多くの潜在需要があることが予想できる。

第五段階はもっとも社会的次元にある、不況の問題だ。こうなると、簡単な改善策は見つからない。そもそも、アスリートのみならず、その他大勢のキャリアプランが、景気に左右されてしまうため、この次元に達すると、改善するよりも防衛策を打つ必要性が出てくる。よって本論文では対象外とする。

以上の五つの理由によって、あらゆるアスリートのキャリアに関する問題を大別できると考えている。

◇2、アスリートにはどのような区分があるのか。

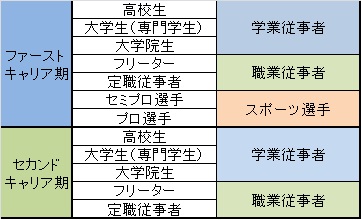

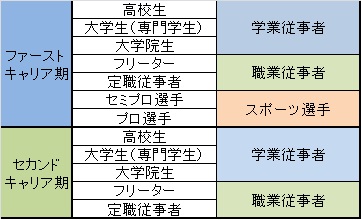

・以上を踏まえた上で、アスリートは何をすべきなのかを提言する。ここではアスリートをファーストキャリア期とセカンドキャリア期の二つに分けて考える。図1-3は、アスリートをキャリア期ごとに大別した場合、職業としてどの段階にいるかを考察したものである。この中では、スポーツ従事期にあたるファーストキャリア期の職業として、高校生、大学生(専門学生)、大学院生、フリーター、定職従事者、セミプロ選手、プロ選手の6つを考えている。高校生、大学生(専門学生)、大学院生の区分は、「学業に従事しつつ、部活動やクラブチームに所属したり、あるいは個人として競技活動を行っている者」を指す。当然セカンドキャリア期に関する保障はなく、「自身で開拓」する必要がある。次のフリーターであるが、アルバイトやパートを生業として生活費を稼ぎつつ競技活動を行っている者を指す。これらの職業は定職ではなく、いつでも辞められ、時間的融通が利きやすいということがポイントだ。次に定職従事者である。これは、基本的には定時で出社し、8時間以上の労働、またはその代替活動を行うことで企業の社員として働きつつ、競技活動に従事している者、あるいは自分が事業主体となっている者を指す。この場合、競技活動を終了した後にも確実な職業が決定していて、労働する権利を持っている点が最大の特徴になる。つまり、「セカンドキャリア期にも継続して職業に従事することができる」事が確定しているのだ。

最後に、セミプロ選手、プロ選手の区分をまとめて定義する。セミプロ選手とは、プロ選手という区分が無いアマチュアスポーツしていたり、プロとしての活動を宣言していないものの、それを生業として生活しているアスリートを指す。アマチュアスポーツに従事しつつも、大会賞金、TV出演料やスポンサーからの活動費で生活している者はここに該当する。企業スポーツ従事者の中でも、セカンドキャリア期に継続して職業に従事することはできない場合は、セミプロ選手に該当する。つまり、現在は競技を通じて収入を得ている、または競技実績により職業を得ているものの、セカンドキャリア期の職業を継続して得られない選手はここに該当する。一方のプロ選手は、プロスポーツと呼ばれるスポーツ団体に所属していたり、周囲にプロとして認められるための宣言をしたアスリートを指す。具体的な区分は難しいが、今回は問題にならない。プロ選手にしても、セミプロ選手にしても、「現在スポーツを生業としているものの、セカンドキャリア期に保障された職業がない」という点が重要である。セカンドキャリア期に関しては、ファーストキャリア期の職業からスポーツ選手の区分がなくなったキャリアが選択できるものとする。

(図1-3)アスリートの区分

(図1-3)アスリートの区分

以上を踏まえて見解を主張するならば、アスリートは、ファーストキャリア期においてキャリア面での対策を講じる必要がある。一方の外部機関や支援団体は、ファーストキャリアにおける支援方法と、セカンドキャリア移行時の支援方法の2つのパターンを用意しておかなくてはならない。しかし、上向の言葉を借りれば、「近年ではキャリア・トランジションに関する研究がスポーツ社会学・心理学の領域で盛んに行われており、その大半は競技引退後のセカンドキャリアに焦点を当てたもの」(上向,2007)であり、吉田の言葉を借りれば、「トップアスリートのセカンドキャリア支援を述べるときに、引退したアスリートを対象に支援を行うことと、現役のアスリートを対象に引退後の人生に備えた支援を行うこととではかなりの相違があるが、上述した通り、わが国の場合 、一般的に思い浮かべられるのは前者」(吉田,2007)なのだ。まずは、アスリート個人が、自身のキャリアに対して考えるためのフレームが必要である。次章では、アスリートがファーストキャリア期にすべき事に焦点を絞り論ずる。

| ○第三章 日本のアスリートキャリア支援制度の問題点―国内比較による検討―○ |

◇1、本章の目的

・本章では、日本のアスリートキャリア支援の問題点を指摘し、それに対しての改善案を提言することを目的とする。問題点の洗い出しの方法としては、国内での支援制度の比較を把握することで行う。競技団体やチームによる支援と、外部機関によって支援しているものを把握し、それぞれにどのような問題点があるかを分析する。日本のスポーツ業界の構造上、どのような支援を行うことが最も効率的かつ、多くのアスリートのキャリアに対し、良い影響を与えられるのかを国内での比較で提言することが本章の目的となる。

◇2、キャリア支援では何が行われているか。

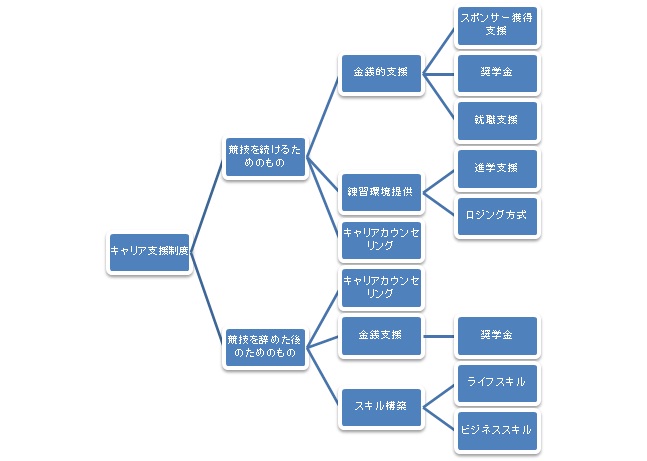

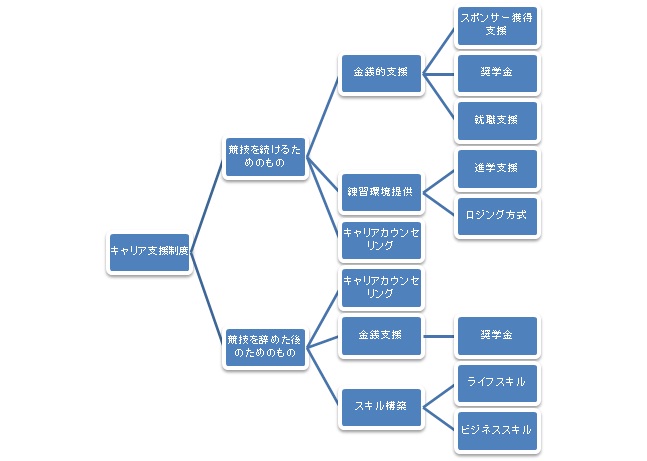

・世界中を見渡してもキャリア支援制度において行われている事といえば、図3-1におけるものが主であると言える。まず大別して、「競技を続けるためのもの」と「競技を辞めた後のためのもの」に分かれる。前者はアスリートとしてのキャリアを支援することを目的としており、後者は競技外の社会生活への適応を目的として行われることが多い。前者はさらに、「金銭的支援」(スポンサー獲得支援、奨学金の提供、就職支援)、「練習環境提供」(進学・移籍支援、ロジング方式)、そして「キャリアカウンセリング」に分かれる。この中の「進学・移籍支援」に関しては、より良い練習環境や、競技優先の生活を求めて、高校や大学に進学する事や他チーム、クラブへの移籍をする事への支援の事を指す。また、ロジング方式とは、日本におけるJISS(Japan Institute of Sports Science)のように、ある一カ所に優秀なアスリートを集め、育成・強化を一つの拠点で行うシステムの事を指し、日本以外にも各国で取り入れられている制度である。これは、学校や企業とは別の次元で考えられており、競技の強化を専門に行うための機関としてとらえられている国もあれば、その拠点の中で、大学の単位を取るために必要な科目を履修できるシステムになっている国までさまざまである。

次に後者の「競技を辞めた後のためのもの」であるが、これは、前者と同様に「キャリアカウンセリング」と、金銭支援、そして違った次元のものとして「スキル構築」(ライフスキル、ビジネススキル)が挙げられる。ライフスキルとは、ここでは、世界保健機構(WHO)が日常の様々な問題に対して、より健康的に対処するために必要なスキルとして挙げた、「意思決定」「問題解決」「創造的思考」「批判思考」「効果的コミュニケーション」「対人関係」「自己意識」「共感性」「情動への対処」「ストレスへの対処」という10のスキルの事を指す。一方のビジネススキルであるが、ここでは、ビジネス社会において必要となる、または結果的に成ったスキル全般を指す。さまざまなスキルを包含したもので、例えば、ビジネス用語から、商談のスキル、交渉のスキル、プランニングのスキルから、リーダーシップまでと幅広い。それでは、これらの支援はどのような形で行われているのだろうか。

(図3-1)キャリア支援の領域

(図3-1)キャリア支援の領域

◇日本におけるアスリートキャリア支援の現状

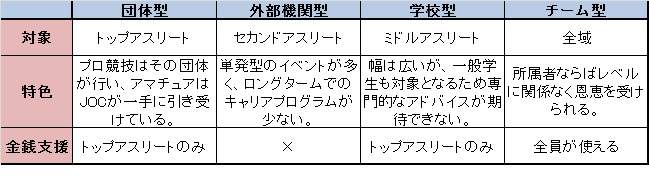

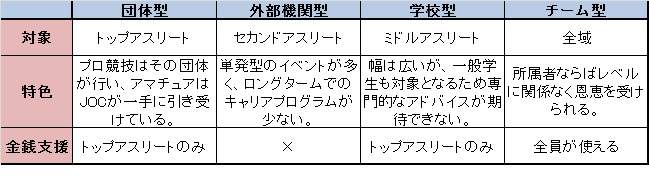

・日本におけるアスリートキャリア支援の体制は、大きく分けて4つのパターンに分けることができる。一つ目は、選手の所属する連盟や協会、そしてJOCの様な「団体」が行うものである。Jリーグが2002年に創設したキャリアサポートセンターを始め、2007年度に日本野球機構が開始したセカンドキャリアサポート、JOCのキャリアアカデミー事業などはこの「団体型」に含まれる。また、昨今では日本競輪選手会が自主的に行っているプログラムも話題になっている。実際にこれらの活動を分析すると図3-2のようになる。

(図3-2)団体型支援の実際

(図3-2)団体型支援の実際

特徴としては、セカンドキャリアサポートの中で何をしたいかということを模索するだけではなく、ファーストキャリア期にそれに必要なスキルを付けておくためのサポート体制を持つ団体が存在する事である。また、アマチュアスポーツに該当するジュニア期や学生スポーツの段階で、JOCによる支援が始まっていることにより、以降プロになる選手が、自身のキャリア・トランジションに対し、危機感を持って冷静に分析するスキルを持った状態でプロ活動に臨むことができたり、怪我によって自身のスポーツ選手としてのキャリアプランニングが崩れてしまった際にも、他のキャリアを模索できる可能性が高まると推測できる。JOCの支援で特徴的なのは、ファーストキャリア期における支援として、メディアトレーニングを挙げている点だ。一般にはプロ選手になると、自身のチームの広報や、マネージャー、マネジメント会社によって言論の統制が行われたり、メディア対応のためのトレーニングを行う場合が多い。しかし、JOCでは、そうしたトレーニングを組織内の事業で行うことによって、オリンピックの創始者、クーベルタンが提唱するアマチュアリズムを貫こうという姿勢が見て取れる。昨今では、マネジメント会社だけでなく、メディア自体も選手の青田買いをして、幼少期からの密着型コンテンツを作成する傾向もあり、こうした対策をジュニア期から行えることには非常に大きな意味があるといえよう。片上はこの取り組みに対し、「スポーツ関係者はメディアの影響力とそれが競技や選手にもたらす効果を理解し、自らメディアに歩み寄る努力が必要である。」(広瀬,2009)と語っているが、まさにメディアへのコミットメントを感じられる取組みといえよう。

また違った形での支援としては、現役時代のキャリア形成のために、連盟によってはトレーニング費用として、月間で30万円程度の支援金を渡す団体もある。しかし、JOCから各連盟に割り当てられる強化費の金額は、その競技の国際間でのランキングに相関することから、日本において弱小の競技を行っているアスリートは、十分なトレーニング費用を連盟から受け取れないという問題点がある。

二つ目は、「外部機関型」である。これは、株式会社によるものやNPO法人が行っているもの等が存在する。単発のセミナー形式でテーマを決めて行うものが多く、バリエーションや年齢層、アスリートの競技レベルの幅が広いことが特徴といえる。一方、トップアスリートがこれらの研修に参加する割合は極端に少なく、スポンサー獲得講座や、スポーツ業界への就職などを目指すセカンドティアからサードティアの選手が受講する可能性が高いと言える。また、特異なものではITソリューション事業を展開する、サイボウズ株式会社(以下、サイボウズ(株))が2007年度より始めた、「プロスポーツ選手向けセカンドキャリア支援プログラム」が挙げられる。このプログラムは、サイボウズ(株)の入社内定を獲得したアスリートが、入社を遅らせる事の出来るシステムになっており、HP上には下記のような記載がある。

当プログラムでは、近々プロスポーツ選手としての継続が難しくなる、または将来への不安を抱えている方々へのキャリア支援を行います。具体的には、サイボウズへの採用募集に応募いただき、内定を受けた方には「複数年パス (最長3年)」を発行いたします。「複数年パス」とは、内定を受けた後でも最長3年は入社を延ばせるというもので、内定後、しばらくは自分の夢を達成するため、安心してスポーツ活動を継続していくことが可能になります。また、入社までにある程度の業務に関係する知識やスキルを養っていただけるように研修や資格試験などの費用をサイボウズが負担する「スキルアップ支援制度」もご利用いただけます。

引用:サイボウズ(株).(2007.4.24).サイボウズ、プロスポーツ選手向けセカンドキャリア支援プログラムを導入.

(http://group.cybozu.jp/news/07042401.html2010.12.1)

サイボウズ(株)は、企業スポーツの撤退が浮き彫りになり始めた2005年には陸上部を開設し、その後も四国アイランドリーグや格闘家「所英男」率いるZST(ゼスト)のオフィシャルスポンサーを行う等積極的な活動を行ってきた。その一例としてこのプログラムを導入しているが、これは時代の変化を表す象徴とも感じられる。IT系の企業という枠組みでは、他にも株式会社ワークスアプリケーションズが、アスリート向けでないながらも最長5年間の入社パスを配布するなど、入社までの数年間、自分の活動に没頭できる期間を設ける企業もあり、アスリートが競技を続けるための新しい方策ともなり得る。ただし、先にも述べたように、トップアスリート向けのキャリア支援プログラムにはなり得ていないため、さらなる改善が必要であると言えよう。

三つ目の支援体制は、「学校型」支援である。この中には、学校内における部活動や団体のチームによる支援を含まないものとする。ここで言いたいのは、大学によるアスリートのための奨学金などの金銭的サポートや学校のキャリアセンターによるサポートである。まず、前者についてだ。奨学金といっても、ここではアスリートのためのものだけに限定する。早稲田大学の例を挙げると、校友会トップアスリート奨学金がこれに当たる。各学年5名に対し、年間105万円の奨学金を最高で4年間受給する事ができるのが本奨学金のシステムだ。しかし、その門戸はあまりにも狭く、かつ「オリンピックでの活躍が期待される選手」でなくては受給できない。特に、入学時の推薦試験にてその受給が決定するため、大学で競技能力を向上させて活躍をしたいというセカンドティアのアスリートは受給対象に入っていない。

次に後者だ。言い方はそれぞれ異なるが、一般学生が就職活動の際に企業選びの選択肢を提供してもらうサービスから、キャリアカウンセリング、OBリストを配布して就職活動を円滑化させるなどのサービスを行っている。基本的には学生の就職活動全般を対象としており、アスリートのキャリアプランニング専門のサービスが展開されている例は見ないが、トップ・セカンドティア以下のアスリートが、アスリートとしてのキャリアから、社会人としてのキャリアを歩む際には大きな役割を果たしているといえる。米国の大半の大学では、大学スポーツ選手が学生として、そして選手として、よりスキル的に成長できるように専任のキャリアアドバイザーが常駐している。特に規模の大きくない大学でも、個人教授制度や勉強方法を教えるプログラム、そして競技に支障をきたさない為の履修登録サポートなどを受けることができる。その点で、日本のキャリアセンターにおいてはそうした制度が整っていないことにより、トップレベルのアスリートがキャリアセンターを利用しないという事例が際立っている。その理由の一つとしては、米国におけるNCAAのように、学生スポーツの絶対的な指標となるような機関が存在しないという構造的な問題が挙げられるだろう。NCAAは選手の競技成績に応じて、大学においてスポーツに参加するためのSAT(Scholastic Aptitude Test)スコアを規定していたり、スポーツ推薦を利用して大学に入学する際にも、一定のSATスコアを要求したりするなど、アスリートの学力をより定量的にとらえるシステムが成り立っている。一方、日本の学生スポーツの現状は、日本体育協会管轄の学生大会が軽視され、JOC管轄の国際大会が栄えている競技も多く、大学スポーツに対して団体がコミットしていけていない現状があるのが如実だ。しかし、こうした要因をカバーするために、日本においてはより個人的な次元でのサポートが行われているケースが目立つ。

それが四つ目の所属チーム関係者によるサポートである。これを「チーム型」サポートと呼ぶ。この場合の所属チームとはクラブチームも含むが、一般的には部活動等、学校の管轄下にあるスポーツ団体が理論における主体となる。日本においての先輩、後輩関係の従属は、時に良いもの、はたまた悪いものとしても扱われる。しかし、キャリアにおいては良いものとしての作用が多い。図3-3は2011年卒業生のための就職活動において、斡旋を受けて入社を決定した人物の斡旋状況である。アンケート実施者全89名(うち体育会所属32名)のうち、全体の19%に当たる17名が就職の斡旋を受けており、そのうちの53%が所属するチームのOB、または監督の斡旋を受けて就職している。

また、早稲田大学体育会に所属する32名(16団体)のうち、93%に上る30名の学生は、チームのOBに就職活動に関する進路相談を持ちかけている。さらに、大学在学中のアスリートとしてのキャリアに大きな影響を及ぼす、授業の履修相談に至っては、「先輩や関係者に履修相談をした」という項目に対して全員が「した」と答えている。これら二つのデータからも、日本においては所属チームにおけるキャリア支援の状況は濃厚であると考えられる。

また、日本においては所属する部活動のOBによって、年会費生のOB会を作ることによって、後輩の支援を行っているという意味では金銭的な癒着も深い。OB会で集められた資金は、競技力に関係なく、全員の競技力向上のために平均的に使われるといった意味で、非常に特徴的である。全員に恩恵があるといった意味では、トップアスリート一極集中型の各種支援金・奨学金とは違う方向性を持っていると言えよう。

以上4つの支援方策を図にまとめると下記のようになる。(図3-4)

(図3-4)日本におけるキャリア支援体制の大別図

(図3-4)日本におけるキャリア支援体制の大別図

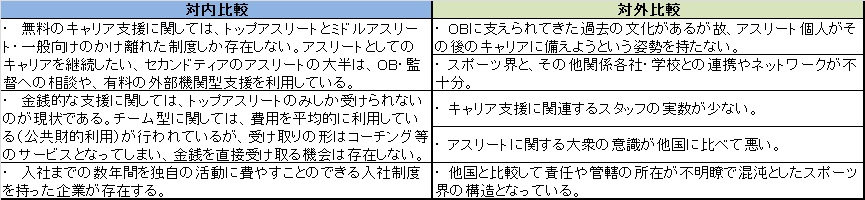

4つのカテゴリを分析してわかる問題点・特徴は以下の通りである。

1.

無料のキャリア支援に関しては、トップアスリートとミドルアスリート・一般向けのかけ離れた制度しか存在しない。アスリートとしてのキャリアを継続したい、セカンドティアのアスリートの大半は、OB・監督への相談や、有料の外部機関型支援を利用している。

2.

金銭的な支援に関しては、トップアスリートのみしか受けられないのが現状である。チーム型に関しては、費用を平均的に利用している(公共財的利用)が行われているが、受け取りの形はコーチング等のサービスとなってしまい、金銭を直接受け取る機会は存在しない。

3.

入社までの数年間を独自の活動に費やすことのできる入社制度を持った企業が存在する。

これらをまとめると、「日本においてはセカンドアスリートの支援が不十分な現状がある」という見解が生まれる。この見解を踏まえ、次章では、対外比較をして、日本におけるキャリア支援の是非を問う。

| ○第四章 日本のアスリートキャリア支援の問題点―対外比較による検討―。○ |

◇1、本章の目的

・本章では、日本のアスリートキャリア支援の問題点を、対外での支援制度の比較、そして国の中でのスポーツ業界の構造的な問題を把握することで行う。前者に関しては、対外の支援制度と、国内のもので比較することによって、より効率的な支援は可能であるかを分析する。それに加えて後者では、支援制度のみに着目するのではなく、それぞれの国におけるスポーツ団体、連盟、国の制度の在り方を比較する。この二つの視点から、日本のスポーツ業界の構造上、どのような支援を行うことが最も効率的かつ、多くのアスリートのキャリアに対し、良い影響を与えられるのか提言することが本章の目的となる。

◇2、各国の支援制度

・本節では各国におけるアスリートのキャリア支援制度について比較し検討する。対象となった国は、日本、カナダ、オーストラリア、ドイツ、フランス、ノルウェー、イギリス、スイス、アメリカとなっており、文献での検索が調査方法となった。以下では、各国ごとに主な支援体制と日本との比較を述べる。尚、概要は『トップアスリートのセカンドキャリア構築に関する資料(第2報)海外先行事例調査を中心に』(吉田幸司ら,2007)と、JOCの取り組みを参考にしている。

1)

日本

日本ではJOCの行っているキャリアアカデミー事業が主なセカンドキャリア支援プログラムだと言える。活動は多岐にわたり、ジュニア期のアスリートに対するキャリアカウンセリングやメディアトレーニング、そしてキャリア・トランジションセミナーなどに加え、2010年度より、トップアスリートの就職活動を支援するアスナビ事業のスキームを始めている。アスナビでは、”One Company, One Athlete”を目標として掲げ、日本の「スポーツ界」と「社会」を担うトップアスリートを支援することを目的としている。先に述べたように、現状、日本の「スポーツ界」と「その他産業界」の間には大きな溝がある。それは、スポーツとビジネス社会の間にある大きな溝を埋めるための取り組みを、OB依存といった形式でのみ行ったことが原因になっていると推察される。日本の場合米国とは違い、高校や大学にスポーツ推薦で入学する際の、学力的基準が明確ではない。また、幼少期から、スポーツばかり行ってきたアスリートは、両親や、先輩・後輩、監督・指導者といった狭い社会での意見のみを参考に進路を決定する事が多いという側面から、自身で進路決定をしたり、スポーツ以外の自分の趣向を探ったりするための機会が奪われてしまっているといっても過言ではない。よって、「アスリートが個人の趣向やキャリア・トランジションをしっかりと考えられるスキルを付けさせること」と、そのスキルを得た選手が進路として選択できる「企業のストック(マッチング)」をしない限り、本質的な解決は見込まれないと考える。アスナビ事業によって、少なくともトップアスリートに関しては、社会に出ていくための門戸が広がる事は考えられるが、それがJOCによるキャリアセミナー受講者のみに限られず受けられる恩恵であることから、このままでは、結局はアスリートのエスカレーター式のキャリア形成の延長線上を作る作業に成り下がってしまう。アスリートの社会適応に対する溝が埋まった状態を形成するためにも、JOCキャリアアカデミー主催のプログラムを履修し、「認定」を得た選手のみがアスナビ事業に参加できる(資格化)等、プログラム参加の為のハードルを敢えて上げることによって、企業に対して選手の社会人としての価値を視覚化させることが重要である。

◇3、各国のスポーツ構造との比較による日本の問題点

・まず、各国のスポーツ構造・支援制度は図4-2のようになる。

(図4-2)各国の支援制度のまとめ

(図4-2)各国の支援制度のまとめ

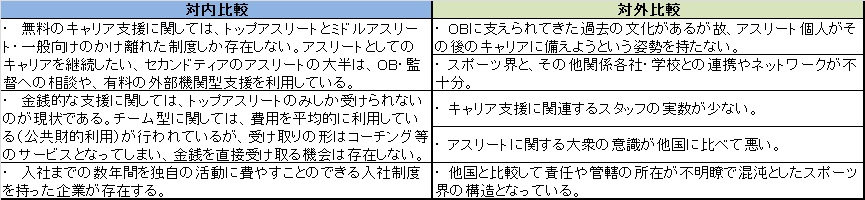

以上の事例と日本のスポーツ構造、支援制度に関する問題点は下記の通りだ。

1.就職・就業といった部分までOBに支えられてきた過去の文化があるが故、アスリート個人がその後のキャリアに備えようという姿勢を持たない。

2.スポーツ界と、その他関係各社・学校との連携やネットワークが不十分。

3.キャリア支援に関連するスタッフの実数が少ない。

4.アスリートに関する大衆の意識が他国に比べて悪い。

5.他国と比較して責任や管轄の所在が不明瞭で混沌としたスポーツ界の構造となっている。

次章では対内、対外比較によりわかった問題を解決に結びつけるための施策を検討するものとする。

| ○第五章 日本のスポーツ構造における新規アスリートキャリア支援制度提案―対内比較と対外比較を通して―○ |

◇1、日本における問題点の再認

・前章までの調査で判明した日本のスポーツにおける問題点は図5-1の通りだ。対内比較で判明した問題として挙げられるのは、「セカンドティアのアスリート」に対する引退後のためのキャリア支援体制が無い事と、金銭的な支援に関してはトップアスリートのみとなっており、競技費の捻出さえ難しい状況にあるアスリートが存在する事である。一方の対外比較では、海外と比較して、アスリート個人のその後のキャリアに備える姿勢が欠如しているため、アスリートに関する大衆の意識が他国に比べて悪いものになっているという「個人的問題」と、連携・人的資源・管轄の不明瞭さという「構造的問題」の大きく分けて2点が挙がっている。これらを見てわかるのは、「セカンドアスリートに向けてのサポートの手薄さ」である。よって、日本のアスリート支援の溝とは、セカンドアスリートに向けてのサポートであるという前提のもと、論じるものとする。

(図5-1)対内比較、対外比較で判明した問題点と特徴

(図5-1)対内比較、対外比較で判明した問題点と特徴

◇2、支援制度の社会貢献的側面

・これらの現状を把握したうえで、より効果的にアスリートを支援するための施策を提示する。目標となるのは、現状の支援制度の構造上、サポートできていない溝を埋めるとともに、その分野をビジネス化することによって支援に継続性を生むことである。昨今では、社会起業という名が浸透しているが、アスリートのキャリア支援問題に関してもこの一環としての取り組みが必要であると考える。というのも、現状日本で支援されているアスリートである、トップアスリート、ミドルアスリートが、どちらも社会的有用性を認められて支援されていると判断したからである。これは、経済学的に考察することでその理由を探ることができる。JOCが2010年8月に掲げた『スポーツ立国戦略』の中では、多くの文言を遣って、トップアスリートの循環利用を謳っている。トップアスリート、あるいはオリンピアンを地域の活性化や還元を目的として社会活動に生かし、さらなるスポーツの循環を作る事を非常に多く記載している。これらを踏まえると、結局は、メダル至上主義となっていしまっている現代のスポーツ界の構造において、選手強化(国家的競技力向上)がJOCの主目的となっているに過ぎない。しかし、これは決して悪しきものではなく、JOCの主目的に「わが国のスポーツ選手の育成・強化を図り、もってスポーツ振興に寄与すること」とあるように、主目的に沿った活動であるといえる。よって、JOC自ら、トップアスリート以外のティアに対して、キャリア支援のすそ野を広げることは良い傾向ではないと考える。

次に、ミドルティアに関して考える。ミドルティアは一般的な就職活動を行うアスリートの層と定義している。よって、一般の学生と同じように、(株)リクルートのリクナビや(株)毎日コミュニケーションズのマイナビの様な就職活動支援サイトを利用して活動するアスリートが多い。また、昨今では(株)アスリートプランニングのように、時間の無い体育会学生を専門に扱い、個人メンターを付けることで、就職活動と選手としての生活の両軸を充実させられるようなサービスを展開する企業も存在する。課題として、取扱い企業の数が極端に少ないことが挙げられるが、これはシステムが出来上がってからの時間的な問題にも関するものなので、ここでは対象としない。(株)アスリートプランニングの例において特記したいのは、ミドルティアにいるアスリートを扱うことはビジネスになるという点だ。対象となるアスリート数は、トップアスリート、セカンドアスリート、ミドルアスリートという順番で多くなっていく。要するに、アスリートのレベルが下がれば下がるほど(この段階までであれば)、市場が大きくなり、ビジネスになりうるということである。さらにこの場合には、ミドルアスリートは殆どが就職活動をするという特性を持っていて、他社からのニーズも高いことは明白だ。つまり、企業にとって「サポートするに値する」層なのである。

では、セカンドアスリートはどうなのか。まず、市場の大きさとしては、トップアスリートの次に小さいことは明白だ。特性として、競技生活を続ける場合が想定されるために、人数よりも縮小した市場を想定する必要がある。また、競技レベルはトップアスリートよりも劣ってしまうため、JOCのみならず、プロのエージェントやマネジメント会社から見たビジネス価値も低くなってしまうのである。

これらを踏まえて、「社会貢献的なアプローチ」が必要であると判断した。また、多くのセカンドアスリートが大学所属である事から、「産学連携型のセカンドアスリート支援」でなくてはならないと判断する。本論文では、設立したものを「機構」と呼ぶ。日本のスポーツ構造上、株式会社がスポーツ界に入って革新を起こすには制限があり、それは多くの株式会社が部分的支援に留まる現状を見れば一目瞭然だ。日本のスポーツ構造では選手の層によりアプローチしやすいスキームを提案することが第一の条件であると言える。

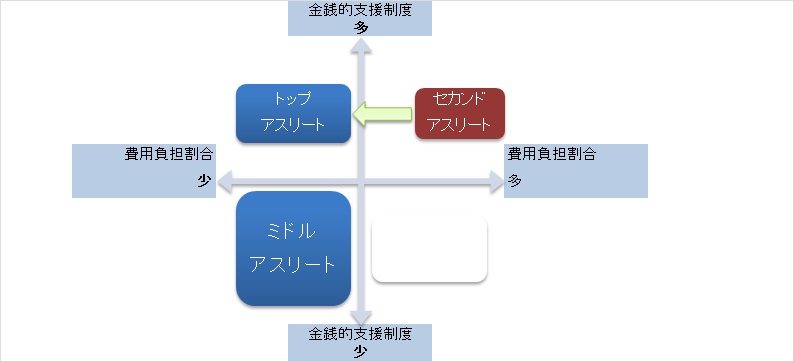

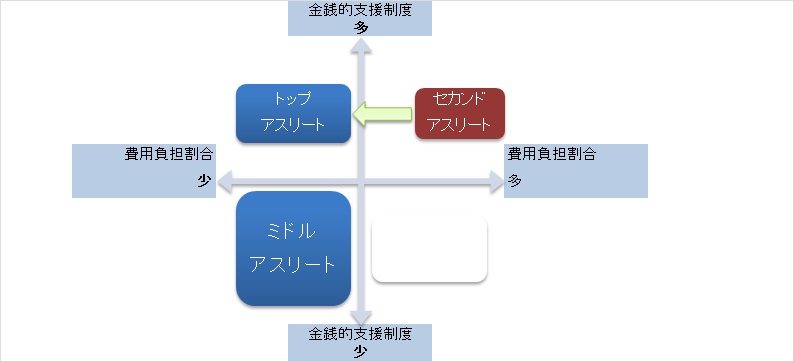

今回のアスリートのキャリア支援では、現役時代の「資金的支援」とセカンドキャリアのための「スキル・ビジョン構築支援」との2つに分かれる。図5-2はアスリートの費用負担に関するポートフォリオとなっている。

(図5-2)アスリートの費用負担に関するポートフォリオ

(図5-2)アスリートの費用負担に関するポートフォリオ

「資金的支援」とセカンドキャリアのための「スキル・ビジョン構築支援」の二つを含めた、キャリア支援の程度の向上のみではなく、アスリートの費用発生といった部分に着目し、結果的に「セカンドキャリアリスクを低減させる一方、そのためにかかる金銭的負担を軽くする事」を最大の目標としてスキームを考える。

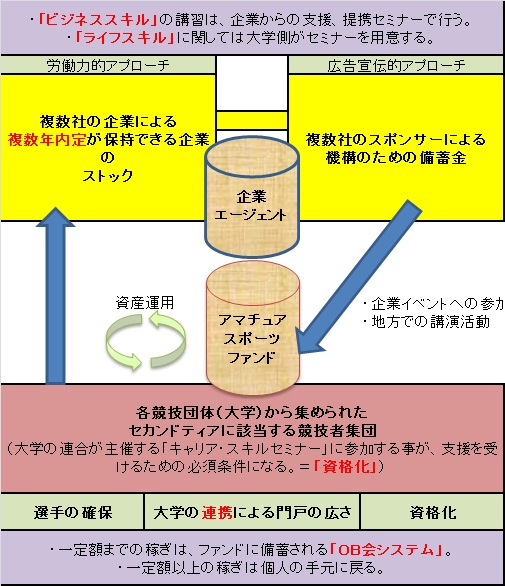

◇3、新規支援制度の提案 ~政策提言~

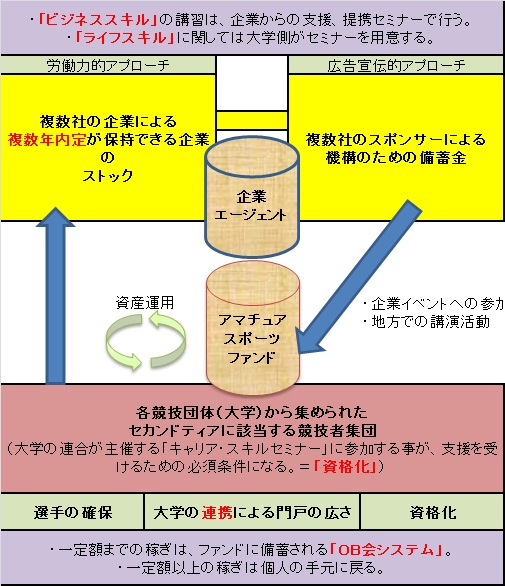

・ (図5-3)セカンドティアサポートのスキーム

(図5-3)セカンドティアサポートのスキーム

図5-3が、セカンドティアを対象とした、新規支援制度のスキーム概要図である。対内比較と対外比較で得た事例を基に、それらを日本のスポーツ界の文化的な背景を考えた上で生み出したものである。現状使える日本の文化的資産はそのまま利用している事が、大きな反発を予防する弛緩剤となるように考えている。ポイントは下記のシステムを導入したことだ。

*複数年内定パス

*(セミナーの)資格化

*連携の高さ

*OB会システム

以上4つのシステムを導入することによって、アスリートの社会的な価値を高めるとともに、それを明示できるように配慮している。

今回の調査では、他国のキャリア支援システムの現状だけでなく、他国でのアスリートのキャリアプランも知る事となった。その中で感じたのは、日本のアスリートが、「金の稼げない」専門職となってしまっているという事である。「アマチュアリズム」を追及するスポーツ構造とは逆に、メダル至上主義となってしまった日本のスポーツ界では、結果を出す事こそが、アスリートの未来を明るくすると考えさせる洗脳教育が行われている。

「今は競技生活に集中するんだ。メダルを取れば、いくらでもキャリアは積める。」

この言葉に、何の後ろ盾も無い事が明確になってきた。そうした事例に着目し危機感は持っているものの、どうすればよいのかわからないアスリートは多い。そうしたアスリートに対し、スポーツ構造の変革を起こすことで道を示すことが今求められている。そのための施策として、今回提案したスキームが着目されることを願っている。

A.プティパ(他).(2005)スポーツ選手のためのキャリアプランニング.(田中ウルヴェ京<他>).大修館書店.

石田秀朗.(2010)価値創造という視点から考える大学生のキャリア教育論.奈良文化女子短期大学.紀要 41, 11-21.

井上功一.(2001).大学競技スポーツ組織の現状と今後の展望―アメリカNCAAに焦点を当てて―.大阪教育大学紀要.第Ⅳ部門.第50巻.第一号.193ー210貢.

桐村晋次.(2007).今日におけるキャリア支援の意義.法政大学キャリアデザイン学会紀要.

"サイボウズ(株).(2007.4.24).サイボウズ、プロスポーツ選手向けセカンドキャリア支援プログラムを導入.

(http://group.cybozu.jp/news/07042401.html2010.12.1)

"

佐藤博樹.(2004).若年者の新しいキャリアとしての「未経験者歓迎」求人と「正社員登用」機会.労働政策研究・研修機構.日本労働研究雑誌46(534), 34-42.

"筑波大学トップアスリート・セカンドキャリア支援プロジェクト.(2007).トップアスリートのためのセカンドキャリアWeb.

http://shp.taiiku.otsuka.tsukuba.ac.jp/scweb/

"

日本オリンピック委員会.JOCパートナー一覧.(http://www.joc.or.jp/aboutjoc/partners/)

原田宗彦編.(2007).スポーツ産業論【第4版】.杏林書房

広瀬一郎.(2010).スポーツマンシップ立国論.小学館

広瀬一郎編.(2009).スポーツ・マネジメント理論と実務.東洋経済新報社

Last Update:2011/2/3

(図1-1)アスリートのキャリアに関する問題

(図1-1)アスリートのキャリアに関する問題 (図1-3)アスリートの区分

(図1-3)アスリートの区分

(図3-1)キャリア支援の領域

(図3-1)キャリア支援の領域

(図3-2)団体型支援の実際

(図3-2)団体型支援の実際

(図3-4)日本におけるキャリア支援体制の大別図

(図3-4)日本におけるキャリア支援体制の大別図

(図4-2)各国の支援制度のまとめ

(図4-2)各国の支援制度のまとめ (図5-1)対内比較、対外比較で判明した問題点と特徴

(図5-1)対内比較、対外比較で判明した問題点と特徴

(図5-2)アスリートの費用負担に関するポートフォリオ

(図5-2)アスリートの費用負担に関するポートフォリオ

(図5-3)セカンドティアサポートのスキーム

(図5-3)セカンドティアサポートのスキーム