日本の近代都市計画は、明治維新以来道路の拡張、防災に重きを置いており、都市計画において景観の占める割合は多くなかった。しかし京都、鎌倉などの歴史的景観を保護する運動が起き、最近はよりよい住環境を築くために注目されてきている。

現在歴史的景観保護に関わる主な法令は以下のとおりである。

香取市佐原地区(旧佐原市)は江戸時代から昭和初期ごろまで、利根川の水運を利用した交易都市として栄え、北総の小江戸と称された。現在でも小野川の周辺を中心に、商家の蔵などの古くからの街並みが保存されている。

しかし、佐原は昔から観光で成り立っていたわけではない。戦後、古い建築物を修復、新築の建物も周囲に調和ようにするなどして「水郷のまち」として町並みを整備していった。これらの町並みの保存、都市計画は、「NPO法人 小野川と佐原の町並みを考える会」をはじめとする地元住民と、行政の官民協働によって行われてきた。

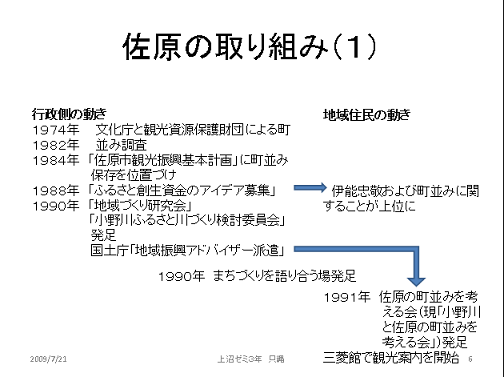

佐原地区は、1974年の文化庁、1982年の観光資源保護財団による調査など、早くから文化財としての価値を認められていながらも、地元住民に理解されず思うような成果をあげられていなかった。

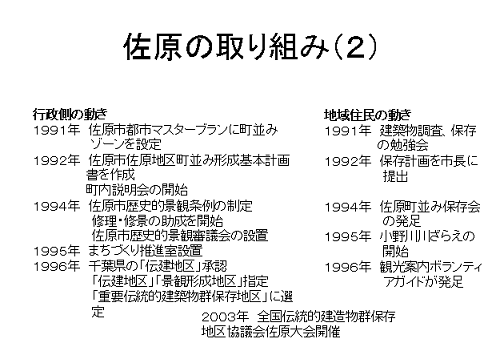

その後竹下内閣の「ふるさと創生基金」をきっかけに、町並みに関する関心が高まり、1991年住民を中心とした「佐原の町並みを考える会」(現:小野川と佐原の町並みを考える会)が発足。「考える会」の調査を元に「佐原市佐原地区町並み形成基本計画書」を作成、佐原市長に提出された。

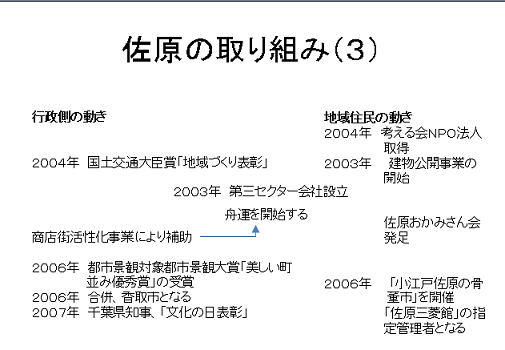

その結果、佐原市歴史的景観条例・町並み保存事業補助金要綱が制定され、都市計画の部署内にまちづくり推進室(現:まちづくり推進班)が設けられて官民協働の町並み保存体制が確立された。

「考える会」が行政と住民の間に立つ形で、伝統的建築物の修理や電線の地中化などの事業が進められてきた。現在は町並みの保存のほかにも、小野川の川ざらえやシャトルバスの運行、地元ボランティアによる観光案内など、さまざまな活動が行われている。