1節 一般的定義

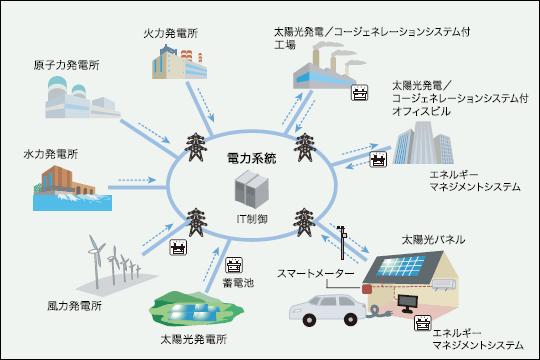

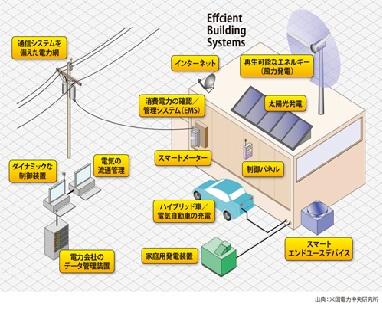

まず、政府によるこの概念の定義を見ることにしよう。スマートグリッドとは、従来からの集中型電源と送電系統との一体運用に加え、情報通信技術の活用により、太陽光発電などの分散型電源や需要家の情報を統合・活用した高効率、高品質、高信頼度の電力供給システムである。(出典:経済産業省資源エネルギー庁[低炭素電力供給システムに関する研究会]報告書より)

(出典:経済産業省より)

2009年に発足したオバマ政権の内需拡大を目的としたグリーン・ニューディール政策で提唱され、2030年には日欧米で1兆2500億ドルもの巨大市場へと成長すると見られており、世界各国で多くの実証実験が進められている。地球温暖化対策、新規市場開拓による雇用創出策として注目を集めているが、スマートグリッド導入により得られる効果・目的は国毎に様々であり、それぞれに適した形を見出す事が重要である。

2節 米国におけるスマートグリッド

米国においてスマートグリッドは、既存の電力網を用いながら電力需給バランスの最適化を図ること目的とされている。2001年にカリフォルニア州で電力が不足し輪番停電が行われ、2003年にはシステム障害が原因とされる北米大停電が発生した。これらの原因として送配電網の老朽化などが挙げられるが、1990年代の電力自由化による電力会社の増加によって経営規模の小さな電力界者が増加し、発電・送電設備に資金を投入できずにいることが大きな問題である。そして事業者が多いために責任所在が不明瞭であり、需要家側も含めた巨大な電力系統の監視ができていない。 このような背景から、電力需給バランスをこれまで供給者からのコントロールであったものを需要家サイドを取り入れ最適なものにしようというのが米国版スマートグリッドである。

3節 欧州におけるスマートグリッ

一方欧州においては、再生可能エネルギーが電力系統に与える不均衡を調整する目的としてスマートグリッドの導入が進められている。欧州では地球温暖化への取り組みが盛んであり、大規模水力発やメガソーラーによる発電、天然ガスへの転換などが行われている。中でも、偏西風が年間を通じて吹くという地理的メリットを生かした風力発電が積極的に進められており、特にドイツでは水力以外の再生可能エネルギーが電源構成の約15%をしめており、その中でも風力発電は総発電量の5パーセントを占めている(NEDO海外レポート2008年)しかし、2006年に風力発電予測を見誤った事により発生した欧州大停電は、電力系統が国を超えて繋がれていながらも、自然エネルギーを含めた欧州全体のシステム管理の脆弱性を浮き彫りにし、スマートグリッド導入の必要性が高まった。

4節 日本におけるスマートグリッド

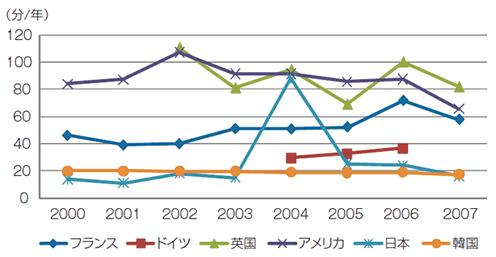

日本の電力供給信頼度は世界最高水準にある。送電系統においては事故時における監視制御システムが、配電ネットワークには停電範囲を最小限に留める自動化技術が導入されている。そのため、年間停電時間は突出して短い。

(出典:海外電力調査会【海外電気事業統計2009】より 注:04年度は台風上陸回数が多かったため増加)

その意味において、日本にはスマートグリッドが必要ない、既にスマートである、と言われる。しかし、温暖化対策や将来のエネルギー安全保障観点、そして今回の東日本大震災の影響により再生可能エネルギーを電源構成に組み込むことは長期的視野も含め必須だと考えられる。欧米とは異なり、特に日本では再生可能エネルギーの中でも分散型太陽光発電の大量導入に重点をおいている。太陽光発電は天候に左右され一定の発電を行えない性質を持ち、また、メガソーラーのような集中型発電ではなく一般家庭においては何千万もの分散型発電となるため供給サイドからのみの制御はより困難である。よって日本におけるスマートグリッドは、一般家庭における太陽光その他自然エネルギーの発電のコントロール領域において必要とされている。

第2章 電力について

1節 電力の流れと逆潮流

発電所では低電圧かつ大電流の電気が作られている。この電気をそのまま送電線に乗せると、一般家庭に届くまでの間に抵抗を受け、電力は大幅にロスしてしまう。その為、電気は発電所内にある変圧器を用いて電圧を上げて送電される。高電圧の電気は変電所・配電所・電柱を通過し需要地に近づくにつれて電圧を下げて家庭へと届けられる。具体的には、まず発電所で2万ボルト以下の低電圧、発電規模で異なるが数万アンペアの大電流の電気が発電される。そして昇圧変圧器で27万~100万ボルトに昇圧して高圧送電線で送電され、需要地に近づくにつれて一次変電所で15万ボルトに降圧される。さらに市街地に入ると配電用変電所で6600ボルトまで下げられ、我々一般家庭までくると、電柱上の柱上変圧器により100ボルトまたは200ボルトまで減圧して家庭内に配電される。このように電力系統は発電・送電・配電・家庭(消費)の段階で構成されており、高電圧で送られる発電から送電までを上流、反対に低電圧で送られる配電から家庭までを下流という。

2節 周波数

電気が安定して送られるためには周波数を一定の数値で保つ必要がある。周波数とは電圧のプラスとマイナスの振動数であり、発電機やモーターは一定の周波数に合わせて回転するよう設計されている。その為周波数が変化する事で回転数も変化してしまい破損しやすくなる。

現在、東日本では50Hz、西日本では60Hzが採用されているが、これは明治期に発電機を輸入した際に関東にはドイツから50Hzの発電機が、関西では米国から60Hzの発電機が輸入されたためである。周波数統一構想は過去何度も議論されているが、費用が膨大である為に見送られ、今なお輸入当時の周波数を採用している。

この周波数は消費電力量と発電量が一致している時には安定するが、発電量が多い場合には周波数は上昇し、反対に消費量が発電量を上回ると低下する。日本ではプラスマイナス0.2Hz以内が基準とされているが1Hz以上ずれると電力系統に重大な影響を与える。落雷などにより需要と供給のバランスがずれてしまうと、周波数が低下してしまうが、それが元に戻せない場合、変動に対応出来ない発電所は系統から切り離されてしまう。すると、その発電所が切り離された事により更に他の地域における周波数も変動し、また別の地域の周波数にも影響が飛び火し、結果として広範囲にわたる大停電を引き起こす可能性が生じる。

3節 需給バランス

これまで述べた性質に加え、電気は貯める事が難しいという点も重要である。位置エネルギーで貯蔵する揚水発電や、リチウムイオン電池などの化学エネルギーで貯蔵する方法はあるが、国内電力消費相当の電力を貯蔵すること困難である。そのため、需要予測をもとに発電計画をたててなければならない。電力系統の運用は20分程度先の予測をたて、電力消費状況を分析しながら3~5分の単位でどの発電所をどのくらいの出力まで上下させるか、燃料費が最も安くなるように自動調整している。

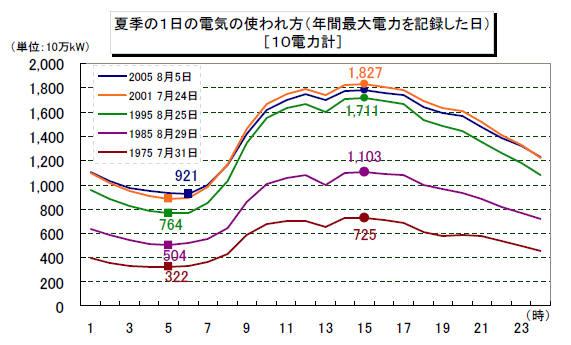

(出典:資源エネルギー庁より)

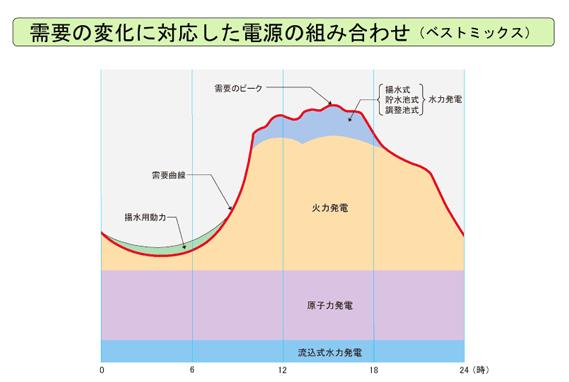

下のグラフにあるように、発電方法は需要変動に合わせて構成されている。

(出典:電気事業連合会より

原子力発電や地熱・流込式水力発電は一定の発電が行われており、これをベース運用とよぶ。ベース運用は需要の変動に対応した発電が出来ないため、最低限必要とされる電力量を24時間一定出力で発電する。ベース運用が電力の土台部分を担っているのに対して、需要変動に対応する発電をピーク運用という。火力・水力発電は比較的制御がしやすく、気候や気温の変動を考慮し昼間のピーク時における電力需要への対応に向いている。

しかし、これら全ての発電所は最も電力需要が高い夏季の昼間に対応する為に建設されており、需要が少なくなるゴールデンウィークや春秋の休日などでは発電を行っていないため発電効率が悪い。また、需要予測がずれた場合には発電量が消費量を上回る事態も起きる。これらの問題に対応する為に、電力会社は夜間電力料金の優遇やエコキュートなどのヒートポンプの普及を通して、需給バランスの負荷平準化に取り組んでいる。

第3章 再生可能エネルギーが与える影響

これまで電力の性質と電力系統の特徴として、電力の流れ・周波数・需給バランスについて述べた。本章では再生可能エネルギー、特に太陽光発電がこれら要素にどのような影響を与えるか述べていく。

1節 逆潮流

太陽光発電を既存の電力系統に導入するにあたり、逆潮流の問題を回避しなければならない。第2章1節で述べたように電力は上流から下流へと一方向に流れているが、家庭で太陽光発電がわれ、発電量が消費量を超えると電力が系統へと逆流してしまう。これを逆潮流といい、配電ネットワーク内における電圧を上げてしまう。日本における電圧の維持範囲は、101Vのプラスマイナス6Vとされており、これを超えてしまうと末端の電圧制御機器に負担がかかり故障・発火・停電を引き起こす危険性が生じるため、107Vを超えるとインバーターにより自動的に発電を停止するようになっている。しかし、このような遮断を行う消極的方法では太陽光発電の稼働率低下を招くため、大量導入のメリットである売電やEVとの連携が失われてしまう。そこで、対策として柱上変圧器を増やし影響を最小限にする、配電線への電圧制御装置の設置などが現在実証実験も含め検討されている。

2節 周波数

太陽光発電が大量に導入されると周波数にどのような影響を与えるのか。後述する需給バランスと重複するが、太陽光発電は天候に左右されるので大量に発電する時もあれば全く発電しない時もあり、発電予測が困難である。その為需給バランスがうまくとれずに周波数の変動が激しくなってしまう。

また、日本の周波数の基準はプラスマイナス0.2Hz以内だが、風力発電が盛んな欧州ではプラスマイナス0.06Hz以内である。国を超えて繋がっているため電力系統が日本より大きく、ライフスタイルも違うので日本と比べ需要変動が極端に小さいことが理由である。そして日本においては東西で周波数が異なることから電力系統の規模もさらに小さく、需要変動による周波数の変動が激しい。これらのことから大量の太陽光発電導入による需給バランスの不均衡は、周波数の変動を招き日本の電力系統に大きな影響を与えることがわかる。

3節 需給バランス

大量の太陽光発電は需給バランスの不均衡を生む。ここでは更に具体的に発電量が需要量を超えた時に起きる問題について述べる。

第2章でも述べたがゴールデンウィークや年末年始は需要が少ない。そこで大量に太陽光発電が行われると、余剰電力が生じ周波数の上昇を招き停電を引き起こしてしまう。この時火力・水力発電の出力は下げられるが、下げ幅にも限界があり電気は貯められない性質を持っている為に需要を創出する必要がある。対策としては低負荷期に発電を停止するなどが挙げられるが、誰がどのタイミングで停止するかの問題が新たに生じる。

第4章 スマートグリッドを構成する技術

本章ではスマートグリッドを構成する技術と共に、これまで述べた太陽光発電が与える影響をどのように制御していくかをみていく。

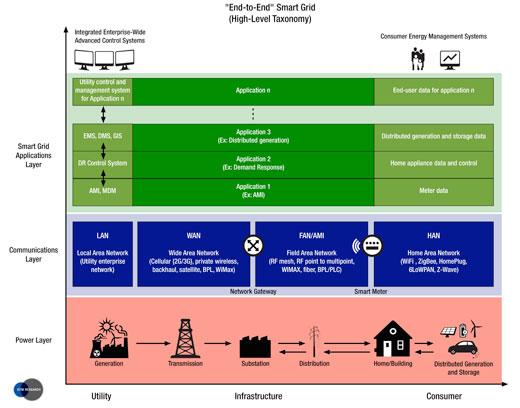

(出典:GTM Reserch The Smart Grid in 2010 Market Segment,Applications and Industry Playersより)

スマートグリッドの技術は図のように3つのレイヤーで構成されている。

電力レイヤー

下層部分は電力レイヤーであり、左から発電を行う電力会社、送電インフラを担う送配電、そして需要家であるビル・一般家庭とそれらを取り巻く分散型電源や電気自動車など電力に直接関係する技術で構成されている。通信レイヤー

中層部分は通信レイヤーであり、下層部分のハードを繋ぐ役割を担っている。左からLAN(ローカルエリアネットワーク)、WAN(ワイドエリアネットワーク)、FAN/AMI(地域内ネットワーク)、HAN(家庭内ネットワーク)となっており、送配電データの送受信・監視制御を行い供給サイドと需要サイドを双方向に結び、お互いのデータを把握して自律的コントロールを促すことを可能とする。具体的には上層のアプリケーションレイヤーと連携を取りながら、WANにより送電ネットワーク全体の状態を高度な監視・制御システムにより把握し、余剰電力や不足電力が引き起こす周波数の変動を回避する。FAN/AMIの配電ネットワークにおいては、家庭・ビルなどの需要家に近いため、通常は配電網内の電圧と電流の監視・制御を行う。しかし、急激な太陽光発電量の増加や電気自動車の予期せぬ動きが発生した時には配電網における被害を最小限に留め、他への影響拡大を防ぐ機能を持つ。HANでは家庭内のスマート家電、EV、ヒートポンプや小規模蓄電池、そして屋根に取り付けられた太陽光発電などの、家を取り囲むハードを結ぶ。このデータはFAN/AMI、WANを通して瞬時に発電会社や制御センターへと送られる。アプリケーションレイヤー

上層のアプリケーションレイヤーにおいては、通信機能を備えたスマートメーターやデマンドレスポンスなどを可能にするウェブアプリケーション、ソフトウェアが挙げられる。HANが家庭内におけるハード同士のデータを繋ぐ役割であるのに対して、スマートメーターは家庭内における電力情報を集積し、配電・送電ネットワークへと繋ぐ重要な役割を担う。また、それらデータと人を繋ぐ役割も持っている。集積された情報は、ソフトウェアやウェブアプリケーションで可視化され、個人の効率的な電力利用を促す。これにより省エネが達成され、また電力の過不足がネットワーク全体で生じた際に安定化への協力行動が期待される。これらの技術を用いることで、電力系統への再生可能エネルギーの導入により生じる電力品質の低下を補完し、また消費者には多様な電力の利用という選択肢が存在することとなる。

第5章 各国が抱える課題とスマートグリッド

1節 米国

電力自由化の弊害

米国においては1980年代以降急速に電力自由化が進み、多くの事業者が参入した。加えて90年代には電力小売り市場の自由化も進み、発電を専門とした会社から送電専門、配電専門、小売り専門、発電から小売りまでを一貫して行う会社など、約3000もの事業者が存在することとなった。そのため電力料金は確かに下がった(ダラス連銀による分析レポート)が、一方で停電が頻繁に発生するようになった。実際に、米国の年間平均停電時間は約80分と先進国の中では長時間であり、03年の大停電による経済的損失は約40億ドル~50億ドル(当時のレート換算で4750億~7100億円AP通信)と見積もられている。この背景には、先述したように多くの事業者が参加することで連携が取りにくく、巨大な電力系統の監視・制御が困難になること、そして個々の電力会社の経営規模が小さく資金の投入が行われにくいことにある。これは電力自由化自体に問題があるのではなく、自由化が進み事業者が増加したにも関わらず、安定的なシステムが構築されていない事が原因である。本来ならば送電設備・発電設備を強化することでこれら問題に対処する事が出来るが、資金力がなく、また国内経済も不調であるため市場での調達もしにくい。そこで既存の設備を用いながら、需要サイドを中心とした配電ネットワークをコントロールするスマートグリッドの導入が進められている。

米国における年間電力消費量は約40000億kwhであり、一人あたりの電力消費量は約17000kwhとなっており、放漫な利用状況であることがわかる。そのためピーク時における需要を抑制する目的で図に示されるように家庭と配電ネットワークの制御に重点をおいている。

(出典:米国電力中央研究所HPより)

2節 欧州

系統連携と風力発電 欧州においても電力自由化が進んでおり、米国のように設備投資がしにくい状況が生まれている。しかし、再生可能エネルギー、特に風力発電の導入が進んでいるため、送電ネットワークにおいてスマートグリッドの効果が求められている。06年に発生した欧州大停電は風力発電量を見誤った為に周波数の変動が生じ、系統が次々と切り離され最終的に11カ国まで影響が広がった。また、ドイツの送電会社VE-Tは08年、予想以上の風力発電が行われた為に送電容量が足りなくなり、系統へ重大な影響与える恐れが生じた。そこで他国の電力会社へ電力融通を要請したが、それは高コストの調整となり経営に大きな負担を与えた。このような事態が続き、送電線建設や安定化対策へのコストがかさみ09年には会社を売却した。 このように、国毎の系統連携の強化と風力発電の系統への影響を制御するために欧州では送電ネットワークに重点をおいたスマートグリッドを進めている。

(出典:SmartGrids European Technology Platformより)

第6章 日本における課題とスマートグリッドの必要性

【震災前】

政策的側面

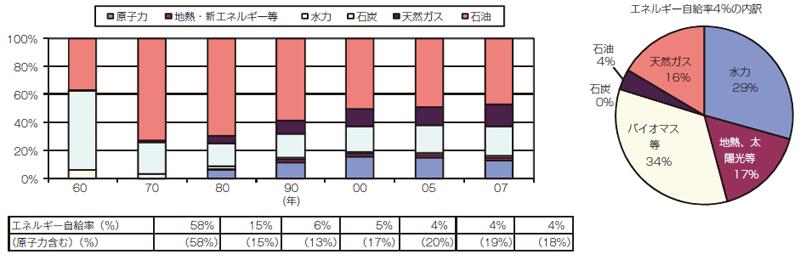

1997年に採択された京都議定書により、日本は現状で約15%のCO2などの温室効果ガスを削減しなければならない状態にあったが、既に高い省エネが進んでいる日本では、新しいエネルギー源とその利用方法を導入する必要があった。それが、原子力・火力発電の既存エネルギーと太陽光発電を中心とした再生エネルギーの電源構成を可能にし、新しい電力の利用を提示するスマートグリッドであった。また、エネルギー自給率が4%と極端に低い日本においては、エネルギー安全保障の観点からも再生可能エネルギーの導入が必須である。

(出典:エネルギー白書2010より)

経済的側面08年に発生した金融危機により国内経済は大きな打撃を受けた。そこで、幅広い産業に波及効果を持つスマートグリッドの推進は国内において新しい市場を創出すると期待されていた。また世界的にもスマートグリッドへの投資は08年から15年の間に約20兆円と見積もられており、国際主導権を握ることは莫大な国益を将来得る事を意味していた。

【震災後】

福島第一原発の事故は我々のエネルギーへの考え方を根本的に見直すきっかけを与えた。原発の安全性の崩壊は既存の電源構成の土台部分の崩壊を意味し、これまでの電力安定性が失われたということである。そのため現在では火力発電の割合を増やしているが、結果として電力料金の上昇や京都議定書の離脱を引き起こした。また、集中型発電のリスクも浮き彫りとなり分散型発電の推進による災害リスクの回避が求められている。 人災とも言える放射能漏れ事故の拡散は、世論を脱原発へと向かわせ、全国各地でベース運用を担う原子力発電の運転が停止された。そのため長期的な電力不足が発生し節電が行われたが、同時に効率的な電力の利用方法が議論され始めた。課題

これらのことから3つの課題が見出され、スマートグリッドの必要性が再び新たな形で浮かび上がる。

- 脱原発、もしくは段階的縮小に向けた代替エネルギーとしての再生可能エネルギーの導入

- それらを導入するにあたり必要な電力自由化

- 再生可能エネルギーの大量導入と電力自由化が実現された上での電力利用のあり方

第7章 政策提言

1節 ガラパゴス化の回避

日本の電力事業は発電・送電・配電・小売りまでを一社で行う垂直統合型である。しかしいかに高い電力品質を保っていても、地域の特性やニーズを把握して構築することが求められるスマートグリッドにおいては垂直統合型のままでは世界に輸出が出来ない可能性が生じる。よって一社体制ではなく、また国内企業に限定するのでもない、コア・ジャパン体制による輸出が必要である。そのためには政府が事務局となり中心技術を日本企業で固め、余地を残した柔軟性のある輸出を支援すべきである。

2節 電力自由化

日本の電力自由化は1995年の電気事業法改正により電力の卸供給事業者の参入が認められ、2000年には電力の小売り事業が自由化された。しかし、10の一般電気事業者(大手電力会社)が大規模発電設備、送配電網を有しており、真の自由化による競争は生まれなかった。だが、あまりに積極的な自由化を進めると、米国のように事業者の乱立を生み周波数の変動が激しい日本では安定性が保てない。また、大量の太陽光発電を導入した上での完全自由化は欧州が抱える課題のように、送電会社の負担が重く系統の脆弱性を生む。そこで、送電網の一定期間の国有化を提言する。膨大な費用を必要とする送電部門は、安定性確保の為に政府が管理し、民間事業者は発電と配電に費用を投じる。分散型発電により料金プランが増える為、既存の電力会社は原発に代わる集中型発電でのベース運用を担うこととなる。

3節 個人情報の取り扱いに関するガイドラインもしくは規制の整備

上記の電力自由化が進むことで考えられるのが、電力利用のコンサルティングを行う事業者の出現である。一般家庭は料金には敏感だが、どのような利用方法が自らの生活にとって最も経済的であるのかがわかりにくい。また季節や年月の経過により生活も変化していくだろう。すると電力利用方法もそれに合わせて変化しなければならず、継続的なアドバイスを行う者が求められてくると考える。ここに新しい市場が誕生するが、その際に重要なポイントは個人情報の取り扱いである。この情報は全体の系統の安定性の確保に貢献する。しかし、一方では個人の生活行動が完全に把握出来るということでもあり、プライバシーの観点から保護されるべきである。どちらも重要でありどのように管理するのか、法整備と仕組みづくりが求められるだろう。

4節 補助金

スマートグリッドは電力系統に接続している需要者が参加する事で初めて成立する。需要者も参加する事で安定した電力という見えないメリットを享受し、電力料金の低下を積極的に生むことが出来る。だが、集合住宅居住者や単独世帯は参加へのメリットが見えずらい。日本の世帯数は約5200万世帯で、その内約1700万世帯は単独世帯である。また集合住宅は約450万戸あり居住者は1200万人と言われており、これらの人々が参加しなければ効果はあまり得られない。しかし現在は脱原発から電力の安定化へ世論が関心を寄せているので、コストの面でクリア出来るとスムーズに進むと思われる。反対に今のこの世論の流れに乗らなければ、導入は遅れると考えられる。

参考文献、参考データ、HP

- 林素弘、合田忠弘ほか(2010年)スマートグリッドの構成技術と標準化 日本規格協会

- 林素弘、岡本浩ほか(2010年)スマートグリッド学 日本電気協会新聞部

- 横山明彦 (2011年)スマートグリッド 日本電気協会新聞部

- 高橋洋 (2011年)電力自由化 日本経済新聞出版社

- 福井エドワード(2009年)スマートグリッド入門 アスキー・メディアワークス

- 諸住哲 (2010年)スマートグリッド アスキー・メディアワークス

- 日本電機事業連合会 日本の電力消費

- 米国電力中央研究所

- 経済産業省資源エネルギー庁 エネルギー白書2010

- GTM Reserch

- 朝日新聞web版 2011年12月11日

- SmartGrids European Technology Platform

- 海外電力調査会 09年度報告

- 米国電力中央研究所

last up date : 12/2/04

©2009-2011 Tatsuhiko Gibu All rights Reserved