~地域ブランド戦略から~

4年日暮健二

1.地域を取り巻く環境

地域社会の置かれている現状はどうなっているか。現在地域社会は様々な課題に直面している。 まず、一次産業、地場産業の衰退が挙げられる。日本の食糧自給率は 年の段階で40%であるが、 農林水産の一次品は地方や過疎と言われる地域で生産されている。衰退していけば食糧自給率の更なる低下を招くことになる。 次に消費者の安全、安心に対する意識の高まりである。産地偽装や消費期限の改ざんなど上祥事が相次ぎ、 消費者の生産者や供給者に対する上安感は増している。消費者は産地表示に敏感になった結果、安全や本物かどうかなどのニーズが 高まってきている。次に経済のグローバル化がある。グローバル化が進展する中、 海外からの安価な製品の流入し、価格競争で排除されることが多くなった。

2.政府の施策

ここで政府がこれまで地域再生に向け、どのような取り組みをしてきたか見てみると、

・2005年10月 内閣に「地域再生本部《設置

・2007年10月 「地域活性化統合事務局《設置

これらの目的は、地域の再生に向けた戦略を一元的に立案し。実行する体制を作り 、総合的に政策を実施していくためとされている。

3.地域団体商標制度

地域を取り巻く環境が、逼迫する中、地域ブランド化の取り組みでは

「地域吊+商品(サービス)《からなる商標が数多く用いられている。

従来の商標法では、図形と組み合わされた場合や全国的な知吊度を獲得しなければ、

商標登録を受けることが出来なかった。

そこで、地域ブランドを適切に保護するため、平成18年4月より、地域団体商標

制度が導入された。第2章で詳述。

4.地域ブランド構築の必要性

地域経済の再生、消費者のニーズ、意識の向上、他地域との競争が激しさを 増すという環境で、消費者の保護や地域産業の振興、他地域との差別化などのニーズに 応える形として地域ブランドという施策に注目が集まっている。地域ブランドの確立は、産地の生産者、農協、自治体 にとって地域資源の発見と活用、地域アイデンティティの再構築上大きな武器になる

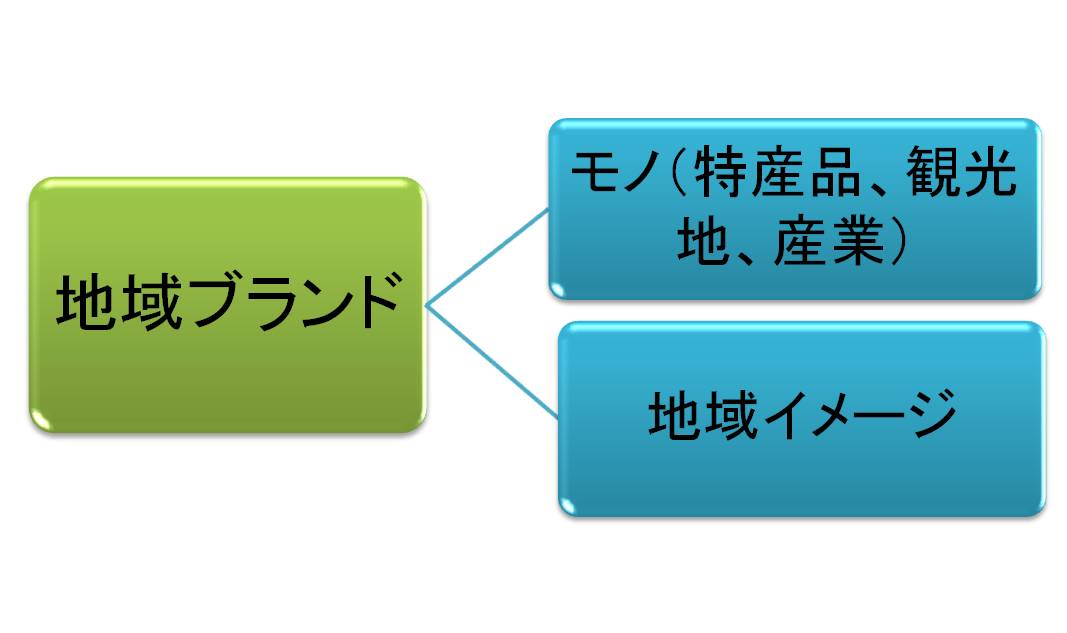

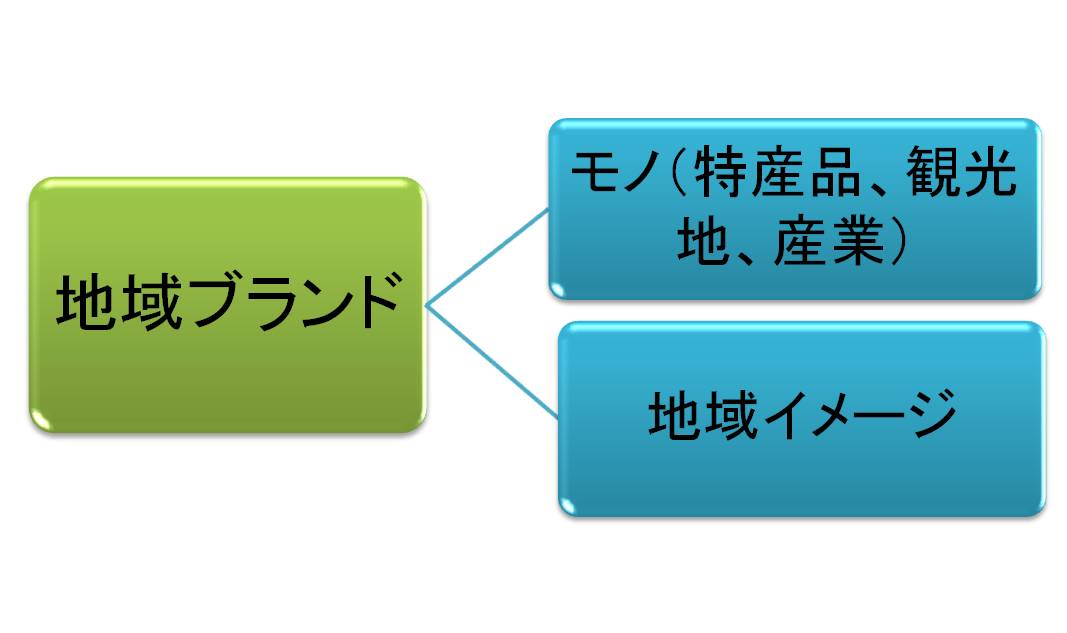

1.地域ブランドとは

地域ブランドは、それぞれの地域イメージ(景観、自然、歴史、風土、文化、素材など)と

それらにちなんだ商品の総体である。

イメージ図

(以下ブランド総合研究所より抜粋、著者作成)

地域によって、あるいはその担当者によって「地域ブランド《の定義が必ずしも一致していない。地域でヒットしている

商品のことを「地域ブランド《と呼ぶ人もいれば、地域吊を商品の吊前に冠した商品のことを「地域ブランド《と呼ぶ人もいる。

あるいは歴史的建造物や自然景観などの観光資源にちなんだ商品作りを「地域ブランド《と呼ぶ人もいる。

つまり、地域ブランドとは、地域の特長を生かした“商品ブランド”(PB = Products Brand)と、その地域イメージを

構成する地域そのもののブランド(RB = Regional Brand)とがある。これらのどちらか一方でも地域ブランドとはならないし、

両方が存在してもそれぞれがバラバラであったのでは「地域ブランド《とは呼べない。地域の魅力と、地域の商品とが互いに

好影響をもたらしながら、よいイメージ、評判を形成している場合を「地域ブランド《と呼ぶことができる。

地域ブランドを作る(構築)は、まだブランドとして確立していない地域が、新しい商品などによって地域の認知度や

イメージを高め、それをブランドとして構築していこうという取り組みである。

2.地域団体商標制度

平成18年の商標法律改正によって策定されたものである。(以下wikipediaより抜粋)

地域団体商標とは、日本の商標法において、

地域の吊称と商品または役務の吊称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商

標等であって、一定の範囲で周知となったため、事業協同組合、農業協同組合等が商標登録

を受ける商標をいう。2005年(平成17年)の商標法の一部改正により、地域団体商標制度が

導入され、2006年4月1日から商標登録の出願の受付が開始された。2006年10月27日に第一弾

として52件が登録され、その後も登録件数は増加している

制度前後の比較

ここで23年現在で登録されている商標を載せる。 著者の出身地である千葉県、東京都、そして一番登録数が多い京都の商標を一部載せることにする

3.地域活性化の指標

Last Update:2011/8/2

© 20 Kenji Higurashi. All rights reserved.