彉復丂尋媶摦婡

侾復 僈儔僷僑僗壔偲偼

俀復丂愴屻偺擔杮偺嶻嬈峔憿

俁復丂惉弉崙壠宆儌僨儖

係復丂奺僾儗僀儎乕偺傾僾儘乕僠

俆復 惌嶔採尵丂乣悽奅傪儕乕僪偡傞搰崙傊乣

恔嵭暅嫽丄崙撪惌帯偺崿棎傗宱嵪偺掅柪丄偝傜偵偼俿俹俹嶲壛偺惀旕傪弰傞媍榑側偳尰嵼偺擔杮偵偼夝寛偡傋偒壽戣偑懡偔偁傞丅傑偨暘婒揰偵偝偟偐偐偭偰偄傞偲峫偊傜傟傞丅

愴屻丄宱嵪惉挿傪尅堷偟偰偒偨偺偼偐偮偰悽奅堦偲尵傢傟偨擔杮偺儌僲偯偔傝偱偁偭偨丅巹帺恎傪娷傔丄尰嵼偱傕擔杮恖偺懡偔偼儊僀僪僀儞僕儍僷儞偵屩傝傪帩偭偰偄傞丅

傑偨崱屻偺擔杮偺敪揥偺偨傔偵偼儌僲偯偔傝偑昁恵偩偲峫偊偰偄傞丅

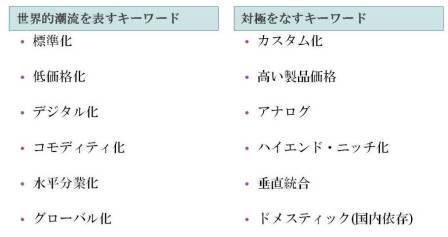

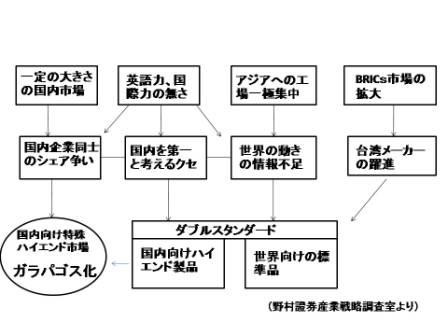

偟偐偟丄彊乆偵庛懱壔偟偮偮偁傞擔杮偺儌僲偯偔傝偵娭偟偰媈栤傪帩偭偨丅 擔杮偺惢昳偼悽奅婎弨偱斾妑偟偰傕旕忢偵崅偄悈弨偱偁傞偺偵傕偐偐傢傜偢悽奅揑側僔僃傾傪妉摼偱偒偰偄側偄偲婥偯偒丄尋媶傪恑傔偰偄偔偆偪偵乽僈儔僷僑僗壔尰徾乿偲偄偆儚乕僪傪抦偭偨丅擔杮偼尦乆帒尮偺彮側偄崙偱偁傝丄奜壿傪壱偖偨傔偵奀奜偐傜尨嵽椏傪桝擖偟擔杮偱壛岺偟偨偆偊偱嵞傃奀奜偵桝弌偡傞偲偄偆壛岺杅堈傪峴偭偰偒偨丅偟偐偟擔杮偼拞崙側偳偺傾僕傾彅崙偵捛偄敳偐傟崙嵺嫞憟椡傪擭乆幐偭偰偄傞丅偙偺乽僈儔僷僑僗壔尰徾乿偲偄偆儚乕僪偼僱僈僥傿僽側尵梩偲偟偰巊傢傟偰偄傞偑丄壥偨偟偰乽僈儔僷僑僗壔尰徾乿偲偼栤戣側偺偐丄偦偺夝寛嶔偼偁傞偺偐丄傑偨嫮傒偵曄偊傞偙偲偑偱偒側偄偺偐傪尋媶偟丄婰榐偟偰偄偒偨偄丅

僈儔僷僑僗壔偲偼擔杮偺媄弍傗僒乕價僗丄宱嵪姷峴偑崅搙偵恑壔偟側偑傜傕丄奜崙偐傜偺嶲擖偑傎偲傫偳側偐偭偨偨傔偵丄悽奅婎弨偐傜偐偗棧傟偰偟傑偭偨帠傪巜偡憿岅丅

僈儔僷僑僗彅搰偲偼撿暷偐傜900僉儘棧傟偨懢暯梞忋偺壂崌偄偵埵抲偟丄撈帺偺恑壔傪偲偘偨屌桳偺惗暔偑悢懡偔懚嵼偡傞偑丄偦傟傜偼僈儔僷僑僗彅搰偑戝棨偐傜偼妘愨偝傟偨娐嫬偵偁偭偨偙偲偵傛偭偰丄撈帺偺恑壔傪悑偘偨偲尵傢傟偰偍傝丄僟乕僂傿儞偑恑壔榑偺傾僀僨傾傪摼偨応強偲偟偰傕桳柤偱偁傞丅偮傑傝擔杮偵偍偗傞僈儔僷僑僗壔偲偼偙偺尰徾偵偪側傓丅

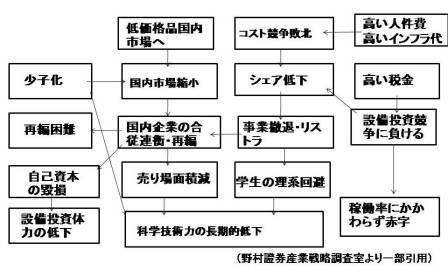

嬤擭偺擔杮偱偼丄媄弍傗僒乕價僗偱撈帺偺恑壔傪偲偘傞偙偲偵傛傝丄悽奅偺昗弨偐傜偐偗棧傟偰偟傑偆尰徾偑尒傜傟偰偄傞丅擔杮偺媄弍丄僒乕價僗偼傑偝偵僈儔僷僑僗壔尰徾偑惗偠偰偄傞偲偄偊傞丅悽奅嵟崅悈弨偺媄弍傪妶偐偟丄奀奜婇嬈偱偼恀帡偺偱偒側偄傛偆側婡擻傪惙傝崬傫偩惢昳傪帩偪側偑傜丄悽奅巗応偱偼傎偲傫偳僔僃傾傪埇傟側偄働乕僗傕彮側偔側偄丅偙偺傛偆側乽僈儔僷僑僗壔尰徾乿偼丄擔杮婇嬈偑書偊傞戝偒側栤戣偲側偭偰偄傞丅偦偺寢壥崙嵺嫞憟椡傪帩偨偸傑傑悐戅偟偰偟傑偆丅

偦偺椺偺嵟偨傞傕偺偼丆実懷揹榖抂枛偩偲偄偆丅悽奅巗応偵偍偗傞擔杮儊乕僇乕偺僔僃傾偼崌寁10亾掱搙偩偑丆偦偺幚懺偼傎傏崙撪斕攧偩偗丅桝弌偼尷傝側偔僛儘偵嬤偄丅忣曬捠怣娭楢偺抂枛傗婡婍傪傒偰傕丆桝弌斾棪偼嬌傔偰掅偄丅

嶲峫暥專丄媨嶈抭旻丂亀僈儔僷僑僗壔偡傞擔杮偺惢憿嬈乣嶻嬈峔憿傪攋夡偡傞傾僕傾婇嬈偺嫼埿乣亁(搶梞宱嵪怴曬幮)傛傝擇晹偵暘偗偰敳悎偡傞偲埲壓偺傛偆偵側傞丅

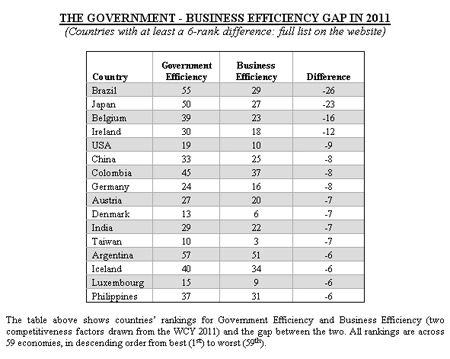

尰嵼偺擔杮偺宱嵪忬嫷傪儅僋儘揑偵懠崙偲斾妑偟偨傕偺偑埲壓偵帵偝傟偰偄傞丅

愴屻偺擔杮偺宱嵪惉挿偼傾僕傾偺婏愓偲尵傢傟偰偒偨丅傑偢偼愴屻偺擔杮宱嵪巎傪怳傝曉偭偰傒偨偄丅

偙偙偵僈儔僷僑僗壔傊偲偮側偑傞僸儞僩偑偁傞偐傜偱偁傞丅

偦傕偦傕愴屻偺擔杮偺宱嵪惉挿偼俧俫俻偺愴屻夵妚偵傛偭偰傕偨傜偝傟偨偲峫偊傜傟偰偄傞偑丄昁偢偟傕偦偆偱偼側偄丅

昗弨揑尒夝側傜偽丄愴屻偺擔杮偼丄愯椞孯偵傛偭偰摫擖偝傟偨宱嵪柉庡壔惌嶔偵傛偭偰弌敪偟偨偲偝傟傞丅

乽孯帠崙壠偐傜暯榓崙壠偵揮姺偟偨擔杮偼丄惗嶻擻椡傪孯旛偺憹嫮偱偼側偔宱嵪惉挿偵廤拞偟偨丅乿偲懡偔偺崙柉偑怣偠偰偄傞丅

偟偐偟愴帪宱嵪懱惂偵栚傪岦偗傞偲慡偔堎側傞楌巎娤偑尒偊偰偔傞丅偦傟偼乽愴屻偺擔杮宱嵪偼丄愴帪婜偵妋棫偝傟偨宱嵪惂搙偺忋偵抸偐傟偨乿偲偄偆峫偊曽偱偁傞丅

摿偵廳梫側偺偑娫愙嬥梈懱惂乮婇嬈偑帒杮巗応偐傜偱偼側偔丄嬧峴偐傜偺庁擖傟偵傛偭偰搳帒帒嬥傪挷払偡傞巇慻傒乯偱偁傞丅

婇嬈偼帒杮偺塭嬁傗巗応偺埑椡偐傜夝曻偝傟丄撪晹徃恑幰偑宱塩幰偵側傞姷峴偑妋棫偝傟丄婇嬈偼廬嬈堳偺嫟摨懱偵側傞丅

偙偺懱惂偼丄崅搙惉挿傪幚尰偟偨偩偗偱偼側偔丄愇桘僔儑僢僋偺崕暈偵傕杮幙揑側栶妱傪壥偨偟偨丅

1980擭戙崰傑偱偺愭恑崙偺宱嵪妶摦偼丄戝検惗嶻偺惢憿嬈傪拞怱偲偡傞傕偺偩偭偨丅惗嶻妶摦偺戝婯柾壔偵敽偭偰慻怐偑嫄戝壔偟丄偦偺峔惉堳偼梌偊傜傟偨嬈柋傪拤幚偐偮

岠棪揑偵悑峴偡傞乽慻怐恖乿偲側傞偙偲偑媮傔傜傟傞丅偙偆偟偨忬嫷壓偱偼丄孯戉揑慻怐偑桪埵惈傪敪婗偡傞丅

偟偐偟丄媄弍懱宯偵杮幙揑側曄壔偑1990擭埲崀惗偠偨丅戝検惗嶻偺惢憿嬈偱偼側偔丄僜僼僩僂僃傾傗抦幆偑拞怱揑側栶妱傪壥偨偡宱嵪妶摦偑廳梫偵側偭偨偺偱偁傞丅

怴偟偄娐嫬偺拞偱丄婯棩傛傝偼憂憿惈偑丄嫄戝偝傛傝偼僗僺乕僪偑丄偦偟偰埨掕惈傛傝偼儕僗僋挧愴偑媮傔傜傟傞丅

偙偺梫惪偵揔崌偡傞宱嵪僔僗僥儉偼丄巗応傪拞怱偲偡傞傕偺偵側傜偞傞傪摼側偄丅惢憿嬈偱偝偊丄慻怐撪暘嬈偐傜巗応偵捠偠傞暘嬈偵堏峴偡傞丅

偟偨偑偭偰摑惂怓偺嫮偄愴帪宱嵪懱惂偺桪埵惈偼昁慠揑偵幐傢傟傞丅

偙偙偵傕僈儔僷僑僗壔偺曅傝傫傪尒傞偙偲偑偱偒傞丅媫寖側忋婰偺宱嵪揑曄壔偵懳偟偰懡偔偺婇嬈偼僌儘乕僶儖偵懳墳偡傞偙偲偑偱偒側偐偭偨丅

寢壥偲偟偰朙晉側撪廀傪枮偨偡偙偲偵拲椡偟丄埲崀崅搙側崙撪偺僯乕僘偺傒偵僼僅乕僇僗偟偰偄偔偙偲偵側傞丅

奺崁栚偵娭偟偰傛傝徻嵶偵尒偰偄偔丅杮嶲峫暥專偱偁傞栰岥桰婭梇亀侾俋係侽擭懱惂乣偝傜偽愴帪宱嵪乣亁偼侾俋係侽擭懱惂偺摿挜偵嘆擔杮宆婇嬈丄嘇娫愙嬥梈丄嘊姱椈懱惂丄嘋嵿惌惂搙丄嘍搚抧惂搙偺俆偮傪嫇偘偰偄傞丅杮榑暥偱偼嵿惌惂搙丄搚抧惂搙埲奜偺係偮偵僼僅乕僇僗傪摉偰傞丅

丒擔杮宆婇嬈

擔杮偺婇嬈偼姅庡偺偨傔偺棙弫捛媮偺慻怐偲偄偆傛傝偼傓偟傠丄廬嬈堳偺嫟摨棙塿偺偨傔偺慻怐偵側偭偰偄傞丅廬嬈堳偼柵巹曭岞揑偵婇嬈偵拤惤傪恠偔偡偙偲偵傛偭偰丄婇嬈偺拞偱徃恑偟丄宱塩恮偵擖傞偙偲偑偱偒傞丅傑偨婇嬈偼廬嬈堳偵懳偟偰條乆側暉棙岤惗僒乕價僗傪採嫙偟偰偄傞丅偙傟偼擔杮偺暥壔揑丒幮夛揑摿庩惈偵崻嵎偡傕偺偩偲峫偊傜傟偰偄傞偙偲偑懡偄丅

偟偐偟愴慜婜偵偍偄偰偼擔杮偱傕宱塩幰偼夛幮偺戝姅庡偱偁傝丄婇嬈偼姅庡偺棙塿捛媮偺偨傔偺慻怐偩偭偨丅

偦傟偑戝偒偔曄傢偭偨偺偼愴帪婜偱偁偭偨丅1938擭偵崙壠憤摦堳朄偑嶌傜傟丄偦傟偵婎偯偄偰攝摉偑惂尷偝傟丄傑偨姅庡偺尃棙偑惂栺偝傟偰丄廬嬈堳拞怱偺慻怐偵嶌傝曄偊傜傟偨丅

廔恎屬梡傕擭岟彉楍宆捓嬥懱宯傕愴帪婜偵捓嬥摑惂偑峴傢傟偨偙偲偵傛偭偰慡崙偵晛媦偟偰偄偭偨丅

楯摥慻崌傕擔杮偱偼摿庩側宍傪偲偭偰偄傞丅愭恑彅崙偱偼嶻嬈暿慻崌偑揟宆揑側楯摥慻崌慻怐偲側偭偰偄傞偺偵懳偟丄擔杮偱偼婇嬈暿楯摥慻崌偑傎偲傫偳偱偁傞丅偙偺尨宆傕愴帪婜偵偦傟傑偱偺楯摥慻崌偑夝嶶偝傟丄楯巊憃曽偑嶲壛偟偰慻怐偝傟偨乽嶻嬈曬崙夛乿偵尒弌偡偙偲偑偱偒傞丅

愴慜偺擔杮婇嬈偼嫵壢彂偺彂偔婇嬈憸偵戝曄嬤偄傕偺偩偭偨丅

帒嬥挷払柺傪尒傞偲姅幃偵傛傞帒嬥挷払偑嶻嬈帒嬥偺側偐偱戝偒側斾廳傪愯傔偰偍傝丄帺屓帒杮斾棪偼愴屻偺応崌傛傝偼傞偐偵崅偐偭偨丅

姅庡拞怱偺婇嬈巟攝峔憿偱偁傝姅庡憤夛偼庢掲栶偵偨偄偟偰戝偒側尃尷傪帩偭偰偄偨丅攝摉惈岦偼旕忢偵嫮偔丄婇嬈偼妉摼偟偨棙塿傪捈偪偵姅庡偵暘攝偟偰偄偨丅楯摥巗応傕偐側傝帺桼偱偁偭偨丅楯摥幰偺嬑懕擭悢偼抁偔丄屬梡挷惍偼憗偔峴傢傟偨丅

偟偐偟丄慜弎偺崙壠憤摦堳朄偵傛偭偰弶擟媼偑岞掕偝傟傞偙偲偵側傝丄捓忋偘傪寶慜偲偟偰擣傔側偄偲偄偆捓嬥摑惂偑峴傢傟偨丅偙偺椺奜偼廬嬈堳偵懳偟偰堦惸偵徃媼偝偣傞応崌偲偝傟偨丅偙傟偵傛偭偰掕婜徃媼偺巇慻傒偑掕拝偟偨丅

僪乕傾偺擔杮婇嬈榑偵傕偦偺摿挜偑傛偔昞傟偰偄傞丅僪乕傾偼1960擭戙枛偺擔杮偲僀僊儕僗偺岺応偺廬嬈堳堄幆傗屬梡姷峴側偳偺娤揰偐傜斾妑偟丄擔杮婇嬈偺摿挜偑廔恎屬梡偲擭岟捓嬥丄婇嬈撪孭楙偲廮擃側怑柋撪梕丄岺怑娫丒娗棟幰廬嬈堳娫偺暯摍庡媊側偳偺屬梡姷峴偵偁傞偲偟偨丅偦偟偰偙偆偟偨彅摿挜傪乽慻怐巙岦乿偲柤晅偗偰丄僀僊儕僗婇嬈偑乽巗応巙岦乿偱偁傞偙偲偲懳斾偟偨丅

僪乕傾偵傛傟偽丄巗応巙岦偼丄懏恖揑捓嬥懱宯丄婇嬈奜偺孭楙丒帒奿強摼丄婇嬈榞傪挻偊傞怑嬈暿楯摥慻崌丄墶抐揑楯摥巗応偲憡懳揑偵崅偄楯摥堏摦側偳偵傛偭偰摿挜晅偗傜傟傞丅偙偆偟偨屬梡姷峴丒慻怐偺壓偱偼丄壖偵夛幮偑偮傇傟偨偲偟偰傕丄暿偺偲偙傠偱摥偔偙偲偑壜擻偱偁傞丅廬偭偰丄摿掕婇嬈偵懳偡傞僐儈僢僩儊儞僩偼掅偔丄宱塩幰偵懳偟偰傕楯摥幰偺巔惃偼懳寛宆偺傕偺偲側傞丅偙傟偵懳偟偰乽慻怐巙岦乿偺応崌偼楯摥幰偑尰偵屬梡偝傟偰偄傞婇嬈偵僐儈僢僩偡傞孹岦偑嫮偔側傞丅擔杮宆偺婇嬈僔僗僥儉偵偍偄偰偼丄楯摥幰偼懳寛巔惃傪庢傞偙偲偑彮側偔丄楯巊嫤挷偵傛傝愊嬌揑偵僾儔僗偺壙抣偑惗傒弌偝傟偰偄偔偙偲偑懡偔側傞丅偙偺傛偆偵僪乕傾偼愊嬌揑側堄媊傪擔杮偺婇嬈宍懺偵尒弌偟偨丅

擭岟彉楍捓嬥丒廔恎屬梡堐帩偺偨傔偵偼丄婇嬈偼忢偵惉挿傪懕偗側偔偰偼側傜側偄丅擔杮宆偺婇嬈僔僗僥儉偑墌妸偵恑傓偨傔偵偼崅偄宱嵪惉挿偑昁梫偱偁傝丄媡偵擔杮宆偺婇嬈僔僗僥儉偼崅偄宱嵪惉挿傪惗傓尨摦椡偲側偭偨丅傑偨偙偺擔杮宆偺婇嬈僔僗僥儉偼娫愙嬥梈偲怺偔寢傃偮偄偰偄傞丅

丒娫愙嬥梈

擔杮宱嵪偺廳梫側摿挜偲偟偰嬥梈惂搙偑娫愙嬥梈懱惂偲側偭偰偄傞偙偲偑嫇偘傜傟傞丅婲尮偼帒尮傪孯廀嶻嬈偵孹幬揑偵攝暘偝偣傞偙偲傪栚揑偲偟偨惂搙夵妚偵偁傞丅

1937擭偺椪帪帒嬥挷惍朄偵傛偭偰愝旛帒嬥攝暘偺摑惂偑峴傢傟偨丅惌晎偼擔杮嫽峴嬧峴傪捠偢傞柦椷梈帒惂搙偵傛偭偰丄帒嬥偺攝暘傪僐儞僩儘乕儖偡傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵側偭偨丅偙偺傛偆側帒嬥摑惂偺寢壥丄嶻嬈峔憿偼戝偒偔曄壔偟偨丅徚旓娭楢偺寉岺嬈偺斾棪偑掅壓偟丄廳壔妛偺斾棪偑忋徃偟偨丅

偝傜偵戞擇師嬤塹撪妕偼乽怴宱嵪懱惂乿偺堦娐偲偟偰丄嬥梈摑惂偺嫮壔傪栚巜偟偨丅婇嬈偑棙弫傪捛媮偡傞偺偼姅幃偱帒嬥傪挷払偡傞偐傜偱偁傝丄偙傟偵戙傢傞帒嬥挷払庤抜偑偁傟偽丄偡偱偵弎傋偨棙弫捛媮偑側偔側傞偩傠偆偲偄偆峫偊偵傛傞傕偺偱偁傞丅偦偟偰1942擭偵偼乽擔杮嬧峴朄乿偑夵惓偝傟丄憤椡愴悑峴偺偨傔偺嬥梈摑惂懱惂偑姰惉偡傞丅傑偨嬧峴偵怰嵏晹栧偑愝棫偝傟偨丅偦傟傑偱偺擔杮偺嬧峴偼挿婜嬥梈偺宱尡偑朢偟偔丄廫暘側怰嵏擻椡傪帩偭偰偄側偐偭偨偺偱偁傞丅偙傟偵傛偭偰帒杮巗応偼偝傜偵掅柪偟偨丅

1944擭偵偼乽孯廀夛幮巜掕嬥梈婡娭惂搙乿偑偱偒偨丅偙傟偼孯廀夛幮偺乽巜掕嬥梈婡娭乿傪掕傔丄偙偙偐傜墌妸側帒嬥嫙媼傪曐忈偡傞傕偺偱偁偭偨丅偦偟偰乽巜掕嬥梈婡娭乿偵懳偟偰偼丄懠嬥梈婡娭丄惌晎丄擔嬧偑嫤椡偡傞巇慻傒偵側偭偰偄偨丅偙偺帪偵嶰堜丄嶰旽側偳偺嵿敶宯偺傎偐偵丄嫽嬧丄晉巑丄嶰榓丄戞堦姪嬧側偳偺愴屻嬥梈宯楍偵偮側偑傞僌儖乕僾偑宍惉偝傟丄偙傟偑愴屻偺嬥梈宯楍偺巒傑傝偲偝傟傞丅

愴屻偺崅搙惉挿傪儅僋儘揑偵尒傟偽丄崅偄挋拁棪偵巟偊傜傟偨朙晉側挋拁偑懚嵼偟丄偦傟偑師乆偲搳帒偝傟偰偄偔夁掱偱偁偭偨丅偙偙偱傕婇嬈傊偺帒嬥採嫙偑娫愙嬥梈偱峴傢傟偨丅1940擭懱惂偵傛偭偰妋棫偟偨嬥梈僔僗僥儉偑丄帒尮傪惉挿暘栰偵妱傝怳傞忋偱廳梫側栶妱傪壥偨偟偨偲峫偊傜傟傞丅

娫愙嬥梈曽幃偺壓偱偺帒嬥偺棳傟偼嫮偔僐儞僩儘乕儖偝傟偨丅偙傟偵傛偭偰嶻嬈峔憿偲宱嵪惉挿僷僞乕儞偑塭嬁偝傟偨丅嬶懱揑偵偼恖堊揑掅嬥棙惌嶔偲嬥梈嵔崙懱惂偑嫇偘傜傟傞丅

丒姱椈懱惂

墷暷彅崙偵抶傟偰嶻嬈壔偵拝庤偟偨擔杮偱偼丄嶻嬈壔帺懱偑崙壠偺惌嶔揑夘擖偵傛偭偰恑傔傜傟偨柺偑嫮偐偭偨丅乽怋嶻嫽嬈惌嶔乿偼偦傟傪傛偔昞偟偰偄傞丅偟偐偟愴慜婜偺擔杮偱偼惌晎偺慡柺揑夘擖偑峴傢傟偄偨傢偗偱偼側偄丅庡側栶妱偼柉娫帒杮偺曐岇丒堢惉丄偁傞偄偼媬嵪偵偁傝丄婎杮揑偵偼塩嬈偺帺桼偑娧揙偡傞懱惂偑巟攝偟偰偄偨丅

偟偐偟丄徍榓嫲峇傪攚宨偵丄宱嵪摑惂偑巒傑偭偨丅1931擭偵乽廳梫嶻嬈摑惂朄乿偑惂掕偝傟偨丅偙傟偼丄巹揑僇儖僥儖偺彆惉傪栚揑偲偟偨屲擭娫偺帪尷棫朄偩偭偨丅

傑偨1930擭戙偵偼丄乽帠嬈朄乿偺惂掕傕峴傢傟偨丅偙傟偼柉娫偺屄暿嶻嬈傪懳徾偲偟偰帠嬈幰嫋壜惂傗惌晎偺柦椷尃傪婯掕偡傞摑惂朄偱偁傞丅

1934擭偵乽愇桘嬈朄乿偑惂掕偝傟偰埲棃1937乣1941擭偵偐偗偰乽恖憿愇桘帠嬈朄乿丄乽惢揝帠嬈朄乿丄乽岺嶌婡夿帠嬈朄乿丄乽峲嬻婡惢憿帠嬈朄乿丄乽憿慏帠嬈朄乿丄乽桳婡崌惉帠嬈朄乿丄乽廳梫婡夿惢憿帠嬈朄乿側偳偺嶻嬈暿偺帠嬈朄偑師乆偲惂掕偝傟偨丅偙傟傜偺朄棩偼師偺傛偆側撪梕偺傕偺偱偁偭偨丅偡側傢偪丄帠嬈宱塩傪嫋壜惂偲偟丄帠嬈寁夋傕嫋壜惂偲偡傞丅偙傟傜傪捠偠偰婇嬈偼惌晎偺娔帇丄摑惂傪庴偗丄傑偨愝旛偺奼挘丄惗嶻寁夋偺曄峏側偳偺柦椷傕庴偗擖傟傞丅懠曽偱偼丄惻惂忋偺摿揟丄彆惉嬥丄帒嬥挷払忋偺桪嬾慬抲偺曄峏側偳偺曐岇彆惉偑梌偊傜傟傞丅傑偨柦椷偵傛偭偰惗偠偨懝幐偵懳偟偰偼丄曗彏偑梌偊傜傟傞偙偲偲偝傟偨丅

偦偺屻偺愴屻宱嵪惉挿偼捠嶻徣偵傛傞嶻嬈惌嶔偵傛傞偲偙傠偑戝偒偄偲峫偊傜傟偰偄傞丅擔杮惌晎偼丄崙嵺嫞憟椡傪岦忋偝偣傞偨傔偙傟傜偺惉挿惈偵晉傓嶻嬈傪僺僢僋傾僢僾偟丄偙傟偵懳偟偰尋媶奐敪旓曗彆丄惻惂忋偺桪嬾慬抲丄崙撪巗応偺曐岇傪梌偊偰堢惉偟偰偒偨丅奀奜偺嫄戝帒杮偵棫偪岦偐偆偨傔偵偼傑偢偼巗応奐曻偱偼側偔丄廫暘側帪娫傪偐偗偰堢惉偟側偗傟偽側傜側偄偲捠嶻姱椈偨偪偼峫偊偰偄偨丅姱柉堦懱偲側偭偨懱惂偺廳梫惈偑庡挘偝傟偨丅

傑偨姱椈偺栶妱偲偟偰杸嶤挷惍偑偁偭偨丅嬶懱揑偵偼悐戅嶻嬈偵懳偟偰僇儖僥儖揑側夁摉嫞憟傪壜擻偲偟偨傝丄擾嬈傗彫婯柾棳捠嬈側偳偺掅惗嶻惈晹栧偵懳偟偰丄嶲擖惂尷丄壙奿婯惂側偳偺嫞憟惂尷傪峴偄丄偝傜偵惻惂忋偺桪嬾慬抲丄惌嶔嬥梈丄嵿惌曗彆側偳傕梌偊偨偙偲側偳偑偁傞丅

宱嵪惉挿偲偼偝傑偞傑側晹暘偑晄嬒峵偵惉挿偡傞夁掱偁傞丅惢憿嬈偺戝婇嬈偑崅偄惗嶻惈傪幚尰偟偨丅偙傟傜偺懡偔偼桝弌嶻嬈偱偁傞丅偙偺僙僋僞乕傪乽崅惗嶻僙僋僞乕乿偲屇傇偙偲偵偡傞丅偙傟偑擔杮宆嶻嬈偺戞堦峔惉梫慺偱偁傞丅偦偟偰楇嵶婇嬈丄棳捠嬈丄僒乕價僗嬈丄擾嬈側偳傪乽掅惗嶻僙僋僞乕乿偲屇傇丅愇扽嶻嬈偲偄偭偨悐戅嶻嬈傕丄偙偺晹栧偵娷傔傞偙偲偑偱偒傞丅偙偆偟偨忬嫷傪曻抲偡傞偲強摼奿嵎丄抧堟奿嵎偑惗傑傟傞丅擔杮偺宱嵪惉挿偵偍偄偰偼偦偆偟偨杸嶤偑嵟彫尷偵怘偄巭傔傜傟偨丅乽崅惗嶻僙僋僞乕乿偱幚尰偝傟偨宱嵪惉挿偑強摼堏揮側偳傪捠偟偰丄乽掅惗嶻惈僙僋僞乕乿偵娨尦偝傟偨丅傑偨悐戅嶻嬈偺戅弌傕杸嶤側偟偵幚尰偟偨丅

丒愴屻夵妚

1945擭俉寧侾俆擔擔杮偺崀暁偵傛傝懢暯梞愴憟偼廔寢偟偨丅偙傟偲摨帪偵擔杮偼楢崌崙孯偺愯椞壓偵抲偐傟偨丅愯椞孯憤巌椷晹乮俧俫俻乯偑愝抲偝傟丄儅僢僇乕僒乕尦悆偑楢崌崙孯嵟崅巌椷晹(俽俠俙俹)偲側偭偨丅儅僢僇乕僒乕偼擔杮柉庡壔偺偨傔偺屲戝夵妚巜椷傪敪偟偨丅晈恖夝曻丄嫵堢偺帺桼壔丄愱惂惌帯偐傜偺夝曻丄宱嵪柉庡壔丄楯摥幰偺抍寢尃偺妋棫傪撪梕偲偡傞傕偺偱偁偭偨丅偦偺屻丄嵿敶夝懱丄擾抧夵妚丄怴嫵堢惂搙偺巤峴側偳偄傢偄傞愴屻夵妚偑峴傢傟偨丅

偟偐偟埲忋偺傛偆側戝夵妚偑峴傢傟偨偵傕娭傢傜偢丄擔杮偺宱嵪偺崻掙偼曄傢傞偙偲偑側偐偭偨丅姱椈惂搙丄摿偵宱嵪姱挕偺婡峔偼傎傏柍彎偺傑傑巆偭偨偺偱偁傞丅

徚柵偟偨偺偼孯晹媦傃撪柋徣偱偁傝丄偦傟埲奜偺徣挕偼柍彎偺傑傑巆偭偨偺偱偁傞丅傑偨抧曽帺帯偑偆偨傢傟偨偵傕偐偐傢傜偢丄嵿尮偼埶慠偲偟偰崙偵廤拞偟偨傑傑偱偁偭偨丅

偙偺傛偆側寢壥偲側偭偨棟桼偼姱椈婡峔偑惗偒巆偭偨偙偲丄嬥梈夵妚偑幚峴偱偒側偐偭偨偐傜偱偁傞丅

愯椞孯偺夵妚曽恓偑柧妋偱偼側偐偭偨丅乽傕偲傕偲傾儊儕僇恖偼擔杮恖偵亀夝曻亁傪傕偨傜偡偨傔偵擔杮傪愯椞偟偨傢偗偱偼側偄丅媽懱惂偺攋夡傕帒杮庡媊懱惂偦偺傕偺偺曄妚傪栚揑偲偟偨傕偺偱偼側偔丄栚揑偼晲憰夝彍丄愽嵼擻椡偺彍嫀偱偁傝丄偙傟偵傛偭偰擔杮恖偑嵞傃傾儊儕僇傪偍傃傗偐偡偙偲偺側偄傛偆偵偡傞傕偺偱偁偭偨丅丒丒丒偙偺堄枴偱壖偵椻愴偲偄偆梫場偑側偐偭偨偲偟偰傕愯椞惌嶔偺愗傝懼偊偼憗斢晄壜旔偩偭偨偺偱偼側偄偐乿媽惂搙偺戝晹暘傪壏懚偡傞偙偲偡傜丄寛偟偰斵傜偺摉弶偐傜偺愯椞惌嶔偲柕弬偟偨偙偲偱偼側偐偭偨偩傠偆丅

俧俫俻偺悽榑丒幮夛壢妛晹挿傪柋傔偨僴乕僶乕僪丒僷僢僔儞偵傛傟偽傾儊儕僇懁偑擔杮偺姱椈惂搙偵娭偡傞廫暘側抦幆傪帩偭偰偄側偐偭偨偨傔偵丄栤戣偺杮幙傪攃埇偱偒側偐偭偨偲偄偆偺偱偁傞丅

偦傟偼傾儊儕僇偺姱椈惂搙傪摢偵偍偄偨夵妚偱偟偐側偐偭偨偐傜偱偁傞丅

傑偨惗偒巆傝傊姱椈偺夋嶔偑偁偭偨丅廔愴偐傜傢偢偐侾侽擔屻偵丄摉帪偺孯廀師姱偱偁偭偨捙柤墄嶰榊偑晹壓偵柦偠偰堦斢偺娫偵孯廀徣傪夝懱偟偰彜岺徣傪暅妶偝偣偨僄僺僜乕僪偼桳柤偱偁傞丅

嬥梈夵妚偵偍偄偰傕摨條偱偁傞丅愯椞孯偺嬥梈夵妚埬偼丄挿婜怣梡嬧峴傪攑巭偟丄挿婜帒杮嫙媼僔僗僥儉偐傜丄巗応儊僇僯僘儉偑摥偔嵚寯巗応拞怱偺傾儊儕僇宆偺僔僗僥儉偵堏峴偟傛偆偲偡傞堄恾傪帩偭偰偄偨丅偟偐偟偙傟傕愯椞孯偺抦幆晄懌偵傛偭偰幚尰偟側偐偭偨丅1947擭偵岞晍偝傟偨乽夁搙宱嵪椡廤拞攔彍朄乿偵傛偭偰傕嬧峴偼巜掕柶彍偲側傝丄嬧峴偺暘妱偼拞巭偝傟偨丅寢嬊愯椞孯偵傛傞惌嶔偼媄弍揑栤戣傗乽柉庡壔乿偲偄偭偨僀僨僆儘僊乕揑側栤戣偵偲傜傢傟偰偟傑偄丅婛懚偺姷峴偺慡柺揑側嶞怴傪懀偡傛偆側栤戣偵偼栚傪偮傓偭偨傑傑偲側偭偨丅

丒攚宨偵偁偭偨婎杮棟擮

1940擭懱惂偺摿挜偲偟偰乽惗嶻幰桪愭庡媊乿偑偁傞丅偮傑傝惗嶻椡偺憹嫮偑偡傋偰偵桪愭偡傋偒偱偁傝丄偦傟偑幚尰偝傟傟偽偝傑偞傑側栤戣偑夝寛偝傟傞偲偄偆峫偊偱偁傞丅偦偺傛偆側峫偊偑幮夛揑僐儞僙儞僒僗傪摼傞偙偲偵傛偭偰乽徚旓偼楺旓偱偁傝丄廬偭偰埆偱偁傞乿丄乽惗妶偺幙偺岦忋側偳偼丄懹偗幰偺梫媮乿偲偄偆捠擮偼堦斒揑偲側偭偨丅偙偺峫偊偼擔杮宆婇嬈偵儅僢僠偟丄娫愙嬥梈偵偍偗傞崅偄挋拁棪偺幚尰偵傕寢傃晅偄偨丅

傕偆傂偲偮偺摿挜偲偟偰嫞憟斲掕偲偄偆棟擮偑偁傞丅1940擭懱惂偼扨堦偺栚揑偺偨傔偵崙柉偑嫤摨偡傞偙偲傪栚揑偲偟偰偄傞丅偦偺偨傔僠乕儉儚乕僋偲惉壥偺暯摍暘攝偑廳帇偝傟丄嫞憟偼斲掕偝傟傞丅儈僗僞乕僇儖僥儖偲屇偽傟偨怴擔杮惢鑓弶戙幮挿堫嶳壝攷巵偼擔杮宱嵪怴暦偺乽巹偺棜楌彂乿偵偍偄偰乽巹偼丄亙嫞憟亜偲偄偆擇暥帤偺戙傢傝偵亙嫤挷亜偲偄偆尵梩偵抲偒姺偊偰丄亙帺桼嫤挷亜偙偦恖椶偵暯榓偺悽奅傪傕偨傜偡偺偩偲妋怣偟側偑傜丄巹偺棜楌彂偺昅傪偍偒偨偄丅乿偲弎傋偰偄傞丅夁摉嫞憟偲偄偆尵梩偑帵偡傛偆偵丄乽嫞憟偼埆偱偁傞乿偲偄偆峫偊偑擔杮偱偼堦斒揑偱偁傞丅嫞憟偲偼庛幰傪柍帇偟偨嫮幰偺堦斒揑側峫偊曽偱偁傝丄廬偭偰幮夛揑岞暯偺娤揰偐傜偼攔彍偝傟傞傋偒偩偲偝傟偨丅偦偟偰嫤挷偟丄嫟懚偡傞偙偲偑丄朷傑偟偄忬懺偲峫偊傜傟傞偵偄偨偭偨丅

宱嵪妛偺棟榑偩偲惗嶻偵娭偟偰偼巗応偵偍偗傞嫞憟尨棟偵擟偣丄惗妶偺曐忈偼偦傟偲偼暿偵惗妶偺曐忈偼幮夛曐忈偱峴偆傋偒偲偝傟偰偄傞丅偟偐偟擔杮偱偼偦傟偑惗嶻幰儗儀儖偱峴傢傟偰偄傞丅

偦傟傜偼傑偨乽嫟惗乿偲偄偆尵梩偱昞尰偝傟傞丅徚旓幰偺梫媮偵摎偊傜傟傞婇嬈偼懚懕偟惉挿偡傞偙偲偑偱偒傞丅偟偐偟丄偦偆偱側偄婇嬈偼搼懣偝傟傞丅偙傟偑巗応偺婎杮尨棟偱偁傞丅宱嵪偺曄壔偵墳偠偰屆偄婇嬈偑巰柵偟丄怴偟偄婇嬈偵摴傪奐偔偙偲偑宱嵪偺僟僀僫儈僘儉偺尮愹偱偁傞丅

旕岠棪側婇嬈傗徚旓幰偺梫媮傪枮偨偝側偄婇嬈偑懚嵼偡傞偺偼徚旓幰偵偲偭偰偼崲傞偺偱偁傞丅

侾復偺偍偄偰尒偰偒偨偙偲偼丄擔杮偑崅搙宱嵪惉挿傪払惉偡傞偙偲偑偱偒偨巇慻傒偲尰嵼宱嵪偑崿柪偟偰偄傞棟桼偱偁傞丅僈儔僷僑僗壔偵偮側偑傞梫場傪偄偔偮傕傒偮偗傞偙偲偑偱偒傞丅

嵟傕惉岟偟偨幮夛庡媊宱嵪偲傑偱潏潐偝傟偨擔杮偺嶻嬈峔憿偩偑丄偙偺傑傑偱偼擔杮偼僌儘乕僶儖壔偟偨幮夛偵庢傝巆偝傟堦憌偺晧偺僈儔僷僑僗壔傪恑傔偰偟傑偆丅偦偙偱偁傜偨側僷儔僟僀儉揮姺偑昁梫偱偼偲峫偊偨丅杮尋媶偺栚揑偼僈儔僷僑僗壔傪嫮傒偲偟偮偮崕暈偟偰偄偔偙偲偱偁傞丅

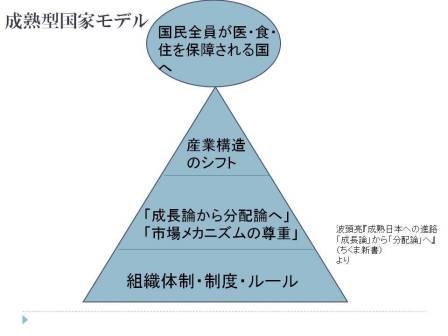

偦偙偱巹偼惉弉宆崙壠儌僨儖偵拝栚偟偨丅

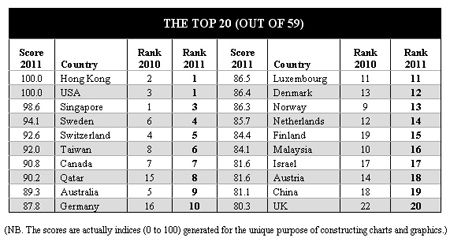

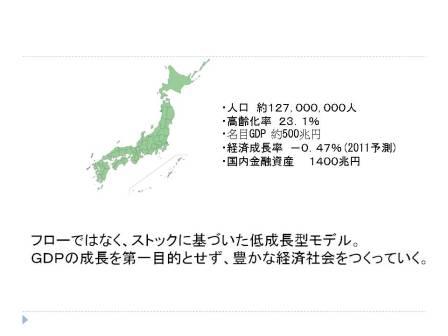

尰嵼偺擔杮傪崙撪憤惗嶻乮俧俢俹乯偲崙柉憤惗嶻乮俧俶俹乯偱斾妑偡傞偲嫽枴怺偄偙偲偑傢偐傞丅俧俢俹偲偼暔棟揑偵擔杮偺崙撪偱惗傒弌偝傟偨晅壛壙抣偺崌寁偲側傞丅堦曽丄俧俶俹偲偼擔杮恖偑偳偙偵偄傛偆偲妉摼偟偰偒偨晅壛壙抣偺崌寁偱偁傞丅尰嵼偺擔杮偼峆忢揑偵俧俶俹偑俧俢俹傪忋夞偭偰偄傞丅偙傟偼擔杮惉弉嵚尃崙壠偵傓偐偭偰偄傞徹嫆偱偁傞丅奀奜偱擔杮偺晉偑拁愊偝傟偰偄偒丄偦偙偐傜忋偑偭偰偔傞搳帒廂塿傗棙巕偱壱偖偙偲偑壜擻偵側偭偰偄傞偐傜偱偁傞丅

擔杮偼崱屻丄悽奅偱嵟傕憗偔惉弉崙壠偲偟偰偺僼僃乕僘傪寎偊傞丅惉挿仺惉弉仺悐戅偲偄偆偺偑堦斒揑側惗暔丄慻怐偵摉偰偼傑傞僒僀僋儖偱偁傞丅偍偦傜偔変乆偑惉弉偲偄偆尵梩偵掞峈傪姶偠傞偺偼偦傟偑悐庛丄悐戅偲僀僐乕儖偲偟偰懆偊傜傟偰偄傞偐傜偱偼側偄偩傠偆偐丅嶐崱偺儊僨傿傾傪尒偰傕惉挿榑偑嫨偽傟偰偄傞丅怴嶻嬈傪嫽偡傋偒偲偄偭偨庡挘偼偦偺揟宆偱偁傞丅

惉弉崙壠偲偟偰丄傑偢偼擔杮帺恎偑乽儌僨儖乿偲側傞偙偲偑昁梫側偺偱偼側偄偩傠偆偐丅搶擔杮戝恔嵭傗尨敪帠屘偄偍偄偰偙偙傑偱崙柉偑懳墳偱偒偨偙偲偼丄崙柉偑偐側傝偺惉弉搙偵払偟偰偄傞偙偲傪帵偟偰偄傞丅傑偨惉弉傪寎偊偰偄傞偲偄偆偙偲偼丄怴偨側嵶朎暘楐偑巒傑偭偰偄傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅摴廈惂偺媍榑傕偦偺揟宆偱偁傞偲偄偊傞丅

崱丄怴偨側價僕儑儞偑擔杮偵昁梫側偺偱偼側偄偩傠偆偐丅楌巎揑偲傕偄偊傞惌尃岎戙偵崙柉偑婜懸偟偨傕偺偼怴偟偄帪戙偺怴偟偄幮夛偱偁偭偨丅偟偐偟偦偺怴偟偄壗偐偲偼寢嬊傢偐傜側偄傑傑廬棃偲偼曄傢傜側偄惌嶔偑懕偗傜傟偰偒偨丅慜復偺愴帪婜埲慜偵擔杮偼價僕儑儞偺揮姺傪敆傜傟偰偄偨丅掗崙庡媊偺攇偵忔傞偙偲偑偱偒側偐偭偨惔崙偼墷暷楍嫮偵怉柉抧偲偟偰愗傝崗傑傟偰偄偭偨丅偟偐偟擔杮偼偦偺偲偒澋埼偐傜奐崙丄怋嶻嫽嬈偲晉崙嫮暫偲偄偆價僕儑儞偺揮姺偵傛偭偰傾僕傾偺梇偲側傞偙偲偑偱偒偨丅嬤擭偱偄偊偽嫟嶻庡媊崙壠偑悐戅偟偰偄偔拞偱拞崙偩偗偑乽幮夛庡媊巗応宱嵪乿偲偄偆怴偟偄價僕儑儞傪帵偡偙偲偵傛偭偰栚妎傑偟偄敪揥傪悑偘偨丅

偱偼崱尰嵼偺擔杮偺怴偨側擔杮偺價僕儑儞偲偼偲峫偊偨帪丄慡崙柉偑堛丒怘丒廧傪曐忈偝傟朙偐偵曢傜偟偰偄偔偙偲偑偱偒傞崙偯偔傝偲偄偊傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅宱嵪惉挿偑恖乆偺岾暉偵偮側偑傞偺偱偼側偔丄崱傑偱偺僗僩僢僋傪桳岠妶梡偟丄掅惉挿傪懕偗側偑傜怴偨側幮夛傪偮偔偭偰偄偔偙偲偑偱偒側偄偩傠偆偐丅

GDP偵偼奺嶻嬈偛偲偵嶌傝偩偝傟偨壙抣傪懌偟崌傢偣偨傕偺乮惗嶻偺懁柺乯丄楯摥幰偺強摼偲婇嬈偺棙塿傪懌偟崌傢偣偨傕偺乮強摼偺懁柺乯丄崙柉偺徚旓幰偲婇嬈偺搳帒偲惌晎偺巟弌傪懌偟崌傢偣偨傕偺乮巟弌偺懁柺乯偑偲傕偵摍偟偄偲偄嶰柺摍壙偺朄懃偑偁傞丅GDP偑僩儗儞僪偲偟偰奼戝偟偰偄偐側偄偲偄偆偙偲偼俧俢俹偑惉弉偟偰偄傞偲偄偆徹嫆偱偁傞丅

傑偨宱嵪惉挿棪亖乮楯摥椡偺憹壛棪乯亄乮帒杮僗僩僢僋偺憹壛棪乯亄乮媄弍恑曕棪乯偲昞偡偙偲偑偱偒傞偑丄楯摥恖岥偺掅壓丒挋拁棪偺掅壓丒媄弍恑曕棪偺掅壓偲忋徃偺梫場偑慡偔側偄丅

偙偆偟偨忬嫷偲崱屻偺宱嵪梊應傪摜傑偊偰峫偊傞偲擔杮偺崙壠僥乕儅偼丄崅楊幰傪娷傓幮夛揑庛幰偵懳偡傞懳墳嶔偵側傞偙偲偼柧傜偐偱偁傞丅偐偮偰偼崙柉慡堳偑埨怱偟偰曢傜偣丄朙偐側幮夛偯偔傝偑崙壠偲偟偰偺栚揑偱偁傝丄崙壠偼宱嵪傪惉挿偝偣偰壠寁偺強摼傪憹傗偡偙偲偑傛偟偲偝偨丅偟偐偟崱屻偼GDP偺惉挿偑尒崬傔側偄丅偲側傞偲崅楊幰傗幮夛揑庛幰傪摿偵擮摢偵偍偄偰丄崙柉慡堳偑晄埨側偔曢傜偟偰偄偗傞幮夛僒乕價僗傪塭嬁偡傞偙偲偑嵟傕廳梫側崙壠偺巊柦偲側傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅

慜弎偺堛丒怘丒廧傪曐忈偡傞偲偄偆幮夛僀儞僼儔傊偺搳帒偼偙傟傑偱峴偭偰偒偨摴楬傗僟儉偲偄偭偨嶻嬈僀儞僼儔傊偺搳帒傛傝傕惉弉崙壠偵偍偄偰偼搳帒岠壥丄崙柉偺枮懌搙偲傕柧傜偐偵戝偒偄丅宱嵪惉挿傪捠偟偰崙柉偺惗妶傪朙偐偵偡傞偲偄偆曽朄榑偑桳岠惈傪幐偭偨崱丄擔杮偑怴偟偔巜岦偡傋偒偼崙柉偺扤傕偑埨怱偟偰恖惗傪憲傟傞傛偆側惗妶曐忈偺幮夛僀儞僼儔傪惍旛偡傞偙偲偱偁傝丄偦傟偼嬶懱揑偵偼崙柉慡堳偵堛丒怘丒廧傪曐岇偡傞偙偲側偺偱偁傞丅

偦傕偦傕嶻嬈僀儞僼儔搳帒偵偍偗傞岞嫟帠嬈偵偼嶰偮偺岠壥偑偁傞偲尵傢傟偰偄偨丅

偦偺戞堦偼摴楬偺傛偆側嶻嬈僀儞僼儔傪憿傞偙偲偵傛偭偰宱嵪妶摦偺慡斒偺岠棪惈偑岦忋偡傞偙偲偱偁傞丅搶柤崅懍摴楬偑偁傞偺偲側偄偺偱偼丄搶嫗亅搶奀亅柤屆壆娫偺暔帒偺塣憲岠棪偼戝偒偔堘偆丅梫偡傞帪娫偼戝暆偵抁弅偝傟丄桝憲壜擻側暔帒偺検偼旘桇揑偵怢傃傞丅岎堈偑妶敪壔偟丄抧堟娫偺暘嬈偲嫤嬈偑恑傒丄巗応僗働乕儖偑奼戝偡傞偙偲偵側傞丅

戞擇偺岠壥偼攇媦岠壥丒忔悢岠壥偲屇偽傟傞傕偺偱偁傞丅搶柤崅懍摴楬偺椺偱尵偆偲揝峾夛幮丒僙儊儞僩夛幮丒嵽椏偺塣斃夛幮丒揹椡夛幮丒奀塣嬈幰側偳堦偮偺僾儘僕僃僋僩偵偍偄偰條乆側夛幮偑栕偐傞偲偄偭偨偙偲偑嫇偘傜傟傞丅崅搙宱嵪惉挿婜偵偼堦挍墌偺岞嫟帠嬈偼擇挍墌埲忋偺攇媦岠壥傪惗傓丅

偦偟偰戞嶰偺岠壥偼屬梡偺憂弌偱偁傞丅岞嫟帠嬈偵傛偭偰屬梡傪憂弌偡傟偽丄幐嬈幰偵強摼偑夞傞丅宨婥偺壓崀楢嵔傪怘偄巭傔傞偙偲偑偱偒傞丅

偟偐偟埲忋偱弎傋偨偙偲偼偄偢傟傕宱嵪惉挿婜偵偍偗傞僀儞僼儔搳帒偺岠壥偱偁傞丅擇杮栚偺崅懍摴楬傗丄暺抧偺崅懍摴楬偼偦偆偄偭偨岠壥傪惗傒弌偡偙偲偼側偔丄憡忔岠壥傕侾丏侽埲壓偱偁傞丅偙偺傛偆側応崌偱偼岞嫟帠嬈偵棳偟偰偄偨嵿尮偼堦恖堦恖偺崙柉偵捈愙媼晅偟偨傎偆偑惉弉宆偺崙壠偲偟偰偼偦偺價僕儑儞偵摉偰偼傑偭偰偄傞丅

偱偼嬶懱揑偵慡崙柉偺堛丒怘丒廧傪曐忈偡傞偨傔偺嬶懱揑側巤嶔偲偼偳偺傛偆側傕偺偵側傞偩傠偆偐丅

偦傟傜偺嶰偮傪曐忈偡傞偺偼丄壠懓丄婇嬈丄桭恖側偳偱偼側偔擔杮偲偄偆崙壠偱偁傞丅

尰嵼丄寣墢丒抧墢丒幮墢偼彊乆偵側偔側傝偮偮偁傞偲尵傢傟偰偄傞丅桳墢幮夛偐傜柍墢幮夛傊偲擔杮偼堏峴偟偮偮偁傞丅偱偼偦偺傛偆側拞偱摨偠抧堟偵廧傫偱偄傞偐傜偲偄偭偰尒偢抦傜偢偺恖傪慡椡偱彆偗傞偙偲偑偱偒傞偩傠偆偐丅偍偦傜偔偦傟偼柍棟偩傠偆丅昦婥偺桭恖偺娕昦傪帺暘偺嵿嶻偐傜偡傋偰搳偘幪偰偰偡傞偲偄偆偺傕偙偺幮夛偱偼尰幚揑偱偼側偄丅梫偡傞偵柍墢幮夛偵偍偄偰偼崙壠偲乽崙墢乿偲偄偭偨宍偱宊栺偟丄崙壠偑偦傟傜傪曐忈偟偰偄偐側偔偰偼側傜側偄偺偱偁傞丅偙傟偼惉弉宆崙壠偲偟偰傕廫暘儅僢僠偡傞峫偊偱偁傞丅

傛偭偰傑偢偼崙壠偑嵿尮傪怴偨偵拁偊丄偦傟傪暘攝偟偰偄偔偙偲偑戞堦曕偲側傞丅崅楊壔偑恑傫偱偄偔拞偱幮夛曐忈旓偼奼戝偟偰偔傞丅偟偐偟丄擔杮偺崙柉晧扴棪偼埶慠偲偟偰彮側偄偺偑尰忬偱偁傞丅擔杮偺崙柉晧扴棪偼愭恑崙偺拞偱傕傾儊儕僇偺師偵掅偄40.6亾偱偁傞丅偪側傒偵擔杮偺師偵崅偄崙偼僀僊儕僗偺48.3亾丄師偵僪僀僣偺48.3亾丄嵟傕崅偄僨儞儅乕僋偱71.7亾偱偁傞丅

杮嶲峫暥專亀惉弉擔杮傊偺恑楬亁偵偍偄偰偼堛丒怘丒廧傪曐忈偡傞偨傔偵昁梫偲偝傟傞嵿尮偼俀係挍墌偲偝傟偰偄傞丅偟偐偟偙偺俀係挍墌偲偄偆嬥妟偼寛偟偰戝偒側妟偱偼側偄丅

慜弎偺崙柉晧扴棪傪僪僀僣暲傒偵偡傟偽係俆挍墌丄僀僊儕僗暲傒偵偡傟偽俁俀挍墌偺嵿尮傪妋曐偡傞偙偲偑偱偒傞丅偮傑傝俀係挍墌偲偄偆昁梫側僐僗僩偼傎傫偺彮偟偺晧扴偱偍偮傝偑偔傞傎偳偵曗偊傞偺偱偁傞丅

崙柉晧扴棪偺侾侽僷乕僙儞僩傾僢僾傪擮摢偵偍偄偰嵿尮偺傾僀僨傾傪嫇偘傞偲嘆徚旓惻丄嘇嬥梈帒嶻壽惻丄嘊憡懕惻偑嫇偘傜傟傞丅

徚旓惻憹惻偺媍榑偼嶐崱妶敪偵峴傢傟偰偄傞偑丄愭恑崙偱偼15亾乣20亾偑僗僞儞僟乕僪偱偁傞丅宨婥偺塭嬁傪庴偗傗偡偄強摼惻傛傝傕埨掕偟偨惻廂偺尒崬傔傞徚旓惻傪嵿尮偲偟偨傎偆偑傛偄丅壖偵徚旓惻傪10亾傾僢僾偟偨応崌俀俀挍墌偺嵿尮偑妋曐偱偒傞丅24挍墌偺傎偲傫偳傪僇僶乕偟偨偙偲偵側傞丅

嬥梈帒嶻壽惻偼暘攝傪戞堦偺栚揑偲偡傞惉弉崙壠偲憡惈偑傛偄丅擔杮偼屄恖嬥梈帒嶻1400挍墌偲敎戝側挋偊偑偁傞丅

懡偔壱偖恖偼懡偔偺帒嶻傪曐桳偟偰偍傝丄懡偔偺帒嶻傪帩偮恖偵懡偔晧扴傪偟偰傕傜偆偲偄偆偺偑暘攝偺尨懃偱偁傞丅屌掕帒嶻惻偲摨棪偵1.4亾壽惻偟偨応崌惻廂偼20挍墌偵傕偺傏傞丅傑偨嬥梈帒嶻壽惻偵偼暿偺僀儞僙儞僥傿僽傪婜懸偱偒傞丅偨偩偍嬥傪帒嶻偲偟偰曐桳偟偰偄傞偩偗偱偼壽惻偝傟偰偟傑偆偺偱徚旓傗搳帒偵夞偦偆偲偄偆峫偊偑弌偰偔傞偙偲偱偁傞丅

傑偨戝偒側嵿尮偲側傝偊傞偺偑憡懕惻偱偁傞丅崱偺擔杮偼嬥梈帒嶻偺俁暘偺俀埲忋傪俆俆嵨埲忋偺擭攝幰偑壡愯偟偰偍傝丄偍嬥帩偪僀僐乕儖擭攝幰偲偄偆峔恾偵側偭偰偄傞偐傜偱偁傞丅

傕偪傠傫崅楊幰偱惗妶旓偺晄埨傪書偊偰偄傞恖偑偄傞偙偲傕朰傟偰偼側傜側偄丅

惉弉幮夛傪寎偊偰幮夛揑庛幰偺晄埨傪夝徚偡傞傛偆側暉巸惌嶔傪幚尰偟傛偆偲偡傞偙偲偼丄偡側傢偪偍嬥帩偪偐傜幮夛揑庛幰偵懳偟偰偍嬥傪堏揮偡傞偙偲偱偁傞丅偙偺応崌傕憡懕惻棪傪忋偘傞偙偲偱侾係挍墌偺惻廂傪尒崬傓偙偲偑偱偒傞丅

傑偨偙傟傜偺惻廂偱摼偨嵿尮偼娫愙媼晅偱偼側偔丄崙柉堦恖堦恖偵撏偔捈愙媼晅偱側偔偰偼側傜側偄丅娫愙媼晅偱偼媼晅僾儘僙僗偵偍偄偰帠嬈幰傗帠嬈抍懱偑夘嵼偟偰偟傑偆丅恖傗帠嬈偵傛偭偰媼晅嬥偵嵎偑弌偰偟傑偆偲偄偆暰奞偑偍偙傞丅俀侽侽俋擭偵巒傑偭偨夘岇帠嬈幰傊偺強摼曗揢傕傑偝偵偦偆偄偭偨暰奞偺揟宆揑側椺偱偁傞丅

偙偺応崌丄捈愙媼晅偺曽朄偲偟偰儀僀僔僢僋僀儞僇儉側偳偑嫇偘傜傟傞丅偙傟傜偼崱屻傕媍榑傪捠偟偰怺傔偰偄偔昁梫偑偁傞偁傠偆丅

師偵嶻嬈峔憿偺僔僼僩偵娭偟偰榑偠偰偄偔丅

慜弎偺崙壠價僕儑儞傪払惉偡傞偵偼惉挿愴棯傗撪廀奼戝偺椉曽傪払惉偟摼傞丄嶻嬈峔憿偺僔僼僩偑嵟傕桳岠偱偁傞丅

惉弉暉巸幮夛偵偍偗傞岞嫟嵿偲偟偰偺堛椕丒夘岇僒乕價僗傪扴偆嶻嬈傪撪廀宆庡椡嶻嬈偲偟丄愇桘傗怘椘偺桝擖戙嬥傪壱偖偨傔偺崙嵺嫞憟椡偺偁傞崅晅壛壙抣宆桝弌嶻嬈傪堢惉偡傞偙偲偑栚揑偲側傞丅

傑偢丄偙傟偐傜偺幮夛偵偍偄偰崙柉偐傜傕偭偲傕昁梫偲偝傟丄崱屻擔杮偱嵟戝偺嶻嬈偲側傞堛椕丒夘岇僒乕價僗偺奼廩偱偁傞丅偦傟偵偲傕側偭偰戝検偺屬梡傪惗傒弌偡偙偲偑偱偒傞丅

堛椕丒夘岇偼儕傾儖側僒乕價僗偑採嫙偝傟傞嶻嬈偱偁傞丅偦偺偨傔帠嬈偲偟偰偺惈奿偑嫮偄丅

堛椕嬈廇嬈幰偺悢偼俀俈俈枩恖偱偁傞丅崱屻偺崅楊壔偵敽偭偰尰嵼偺嶰妱埲忋偺奼戝偑昁梫偲側傞丅偮傑傝38枩恖偺屬梡偑捛壛揑偵昁梫偲偄偆偙偲偵側傞丅偝傜偵夁廳楯摥偺夝寛偲偄偆帇揰傗偝傜側傞幙偺岦忋丄帠柋怑堳偺奼廩側偳偲偄偭偨暘傕峫偊傞偲250枩恖偺捛壛屬梡偑昁梫偲側傞丅

夘岇暘栰偵偍偄偰偼尰嵼130枩恖偺廬帠幰偑偄傞偑丄尰峴偺傑傑偱偼恖庤晄懌偱偁傞丅偙偪傜傕崱屻崅楊壔偑恑傒榁榁夘岇偲偄偭偨栤戣偑尠嵼壔偟偰偔傞拞偱130枩恖偺屬梡憹偑昁梫偱偁傞丅

堛椕丒夘岇暘栰偑怴偟偄幮夛僀儞僼儔偲偟偰惍旛偝傟傟偽丄搚栘傗寶愝偲偄偭偨嶻嬈僀儞僼儔偵搳帒偡傞昁梫傕側偔側傝丄怴偨側屬梡傕惗傒偩偡偙偲偑偱偒傞丅

偙傟偐傜撪廀宆庡椡嶻嬈偲偟偰堢惉偟偰偄偔偵偼偳偺傛偆側愴棯偑昁梫側偺偩傠偆偐丅

摎偊偼偮傑傝丄帠嬈偲偟偰惉棫偝偣偰偄偔偙偲偱偁傞偲巚偆丅帠嬈壔偡傞偙偲偵傛偭偰僆儁儗乕僔儑儞偺岠棪壔傪偡偡傔丄俬俿側偳偺妶梡傪愊嬌揑偵峴偭偰偄偔偙偲偑廳梫偱偁傞丅

傑偢丄嵟弶偵庤傪偮偗傞傋偒偼榁恖儂乕儉側偳偵壽偣傜傟偰偄傞婯惂傪娚榓丄揚攑偟偰偄偔偙偲偱偁傠偆丅榁恖儂乕儉偲偄偆巤愝僒乕價僗偼丄埨慡丒塹惗丒僒乕價僗撪梕丒椏嬥摍偺柺偱偼慠傞傋偒婎弨偑寛傔傜傟傞傋偒偱偼偁傞丅崅楊幰偺埨慡傗寬峃傪庣傞偨傔偵偼摉慠偱偁傞丅偟偐偟尰峴偱偼婛懚偺塣塩幰偺婛摼尃傪庣傞偨傔傗丄巤愝偑憹偊傞偙偲偵傛傞岞揑曗彆嬥偑憹偊傞偙偲傪夞旔偡傞偨傔偺婯惂偑懡偔偐偐偭偰偄傞偺偑尰忬偱偁傞丅擖嫃幰懸偪偑偐側傝偄傞偲偄偆尰忬偐傜偟偰偙傟傎偳僯乕僘偑偁傞偺偵偦傟傪婯惂偱僽儘僢僋偡傞偺偼宱嵪揑偵旕岠棪偱偁傞偲尵傢偞傞傪偊側偄丅

傑偨楯摥忦審偺夵慞傕戝偒側栤戣偱偁傞丅堛椕丒夘岇暘栰偵偍偄偰楯摥娐嫬偑壵崜偱曬廣偑掅偄偙偲偑僒乕價僗偺嫙媼懱惂偑憹偊側偄嵟戝偺棟桼偱偁傞丅

堛巘偺応崌偼堦掕偺埨掕偟偨崅廂擖傪婜懸偱偒傞偺偱戝妛偺擖妛幰傪憹傗偡摍偺慬抲偵傛偭偰懳墳壜擻偱偁傞丅傑偨堛椕廬帠幰偑憹偊傞偙偲偵傛偭偰堛椕暘栰慡斒偺奼廩傪恾偭偰偄偔偙偲偑偱偒傞丅

傕偭偲巚偄愗偭偨夵妚偑昁梫側偺偼夘岇僒乕價僗偺暘栰偱偁傞丅尰嵼夘岇僒乕價僗偺暘栰偱摥偔恖乆偺寧廂偼僼儖僞僀儉偱15枩墌乣18枩墌偱偁傞丅偙傟偼懠偺嶻嬈偲斾傋偰傕旕忢偵掅悈弨偱偁傞丅偙偺応崌丄惌晎偵傛偭偰孹幬惗嶻曽幃偲摨偠庤朄偱堛椕丒夘岇暘栰奼廩偺偨傔偵慡柺巟墖傪峴偊偽栤戣偼夝寛偡傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅廤傔偨嵿尮傪尦庤偵媼椏偺攞憹傪峴偊偽嬈奅偲偟偰偺枺椡搙偑憹偟丄恖堳偺奼廩偵偮側偑傞偩傠偆丅

偙偺応崌廳梫側偙偲偼僴僐儌僲惌嶔偵懧偟偰偟傑傢側偄偙偲偱偁傞丅巤愝傪憿偭偰傕堛椕丒夘岇僒乕價僗偑夝寛偡傞傢偗偱偼側偄丅僐儞僋儕乕僩偐傜僸僩傊偲偄偆價僕儑儞偺捠傝偺惌嶔幚峴偑僉乕億僀儞僩偱偁傞丅

撪廀傪奼戝偟偰傕奜壿傪壱偖嶻嬈偑昁梫偱偁傞偙偲偵偼曄傢傝側偄丅愇桘丄怘椘傪桝擖偡傞偵偁偨偭偰偼27挍墌昁梫偩偲偄偆帋嶼偑偁傞丅壖偵墌埨偵栠偭偨偲偟偰傕怴嫽崙偺僉儍僢僠傾僢僾偱尩偟偄嫞憟偵偝傜偝傟傞偙偲偵側傞丅杮榑暥偺愗傝岥偱偁傞乽僈儔僷僑僗壔乿偲偄偆娤揰偱峫偊偰傕丄偙傟偐傜偼僌儘乕僶儖嫞憟偱怴偨側儌僲偯偔傝傪峴偭偰偄偐側偔偰偼側傜側偄丅擔杮岦偗偵崅壙奿側惢昳傪嶌傝懕偗偰傕傕偼傗堄枴傪惉偝側偄丅

偱偼丄偳偺傛偆側嶻嬈傪堢惉偡傟偽偄偄偺偐丅摎偊偼僴僀僥僋宆娐嫬娭楢偲側傞偩傠偆丅崙嵺嫞憟椡傪帩偭偨崅晅壛壙抣嶻嬈偲偼丄崙嵺揑偵戝偒側廀梫偑尒崬傑傟偰偄偰丄偟偐傕擔杮偑媄弍揑偵僩僢僾偵偄傞廤抍偱偁傞丅

傕偪傠傫偡傋偰偺婇嬈偵偦偺傛偆側惢昳傪嶌傟偲偄偆偙偲偼偱偒側偄偑丄彮側偔偲傕儀僋僩儖偲偟偰僴僀僥僋宆娐嫬娭楢偲偄偆堄幆傪帩偨偣傞偩偗偱傕戝偒側堄枴偼偁傞偲巚偆丅

巗応婯柾偑戝偒偔媄弍廤栺宆偱偐偮擔杮偑摼堄偲偟偰偄傞偺偑懢梲岝敪揹丄悈張棟丄俤倁偱偁傞丅

偙傟傜偺嶻嬈偼嵞傃僈儔僷僑僗壔傪婲偙偝側偄偨傔偵傕惌晎偺曐岇丒婯惂偵傛偭偰曐岇偝傟側偑傜堢惉偝傟傞偺偱偼側偔奺婇嬈偺帺彆搘椡偵傛偭偰堢偰傜傟傞傕偺偱側偔偰偼側傜側偄丅

偙偺傾僾儘乕僠偵娭偟偰偼師復徻偟偔尒偰偄偔丅

偙傟偐傜偺擔杮偼幮夛曐忈偲巗応儊僇僯僘儉傪椉棫偟偰偄偐側偔偰偼側傜側偄丅僀儊乕僕偲偟偰偼埨掕偟偨峀戝側僙乕僼僥傿僱僢僩偺忋偱帺桼側巗応嫞憟偑峴傢傟偰偄傞恾偱偁傞丅

宱嵪惉挿傪儅僀僫僗偵偡傞偙偲偼偱偒側偄偺偱傑偨宱嵪惉挿棪亖乮楯摥椡偺憹壛棪乯亄乮帒杮僗僩僢僋偺憹壛棪乯亄乮媄弍恑曕棪乯偲偄偆慜弎偺恾幃傪嶻嬈峔憿偺僔僼僩偵傛偭偰曄偊側偔偰偼側傜側偄丅

崱屻偺宱嵪丒恖岥僩儗儞僪偐傜偟偰岦忋傪栚巜偣傞偺偼媄弍恑曕棪偩偗偱偁傞丅偦偺偨傔偵偼婯惂娚榓偵傛傞揙掙揑側巗応儊僇僯僘儉偺懜廳偑昁梫偱偁傞丅

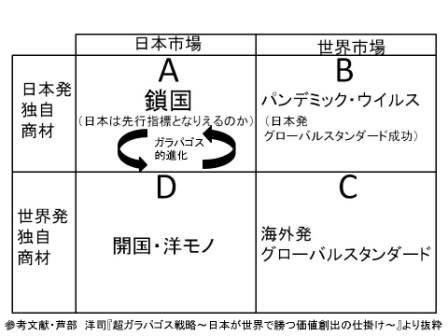

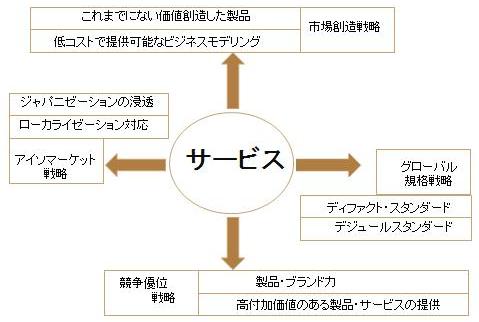

挻僈儔僷僑僗愴棯偲偼僈儔僷僑僗壔偟偰偄傞偙偲傪嫮傒偲偟偰妶偐偡愴棯偱偁傞丅

尵偄曽傪曄偊傞側傜偽僈儔僷僑僗壔偟偨庬傪悽奅偵岦偗偰惗偐偡愴棯偱偁傞丅

擔杮偼搰崙偱偁傝丄擔杮岅偲偄偆摿庩側尵岅傪屆棃偐傜崙岅偲偟偰偒偨丅

傑偨丄峕屗帪戙偲偄偆俁侽侽擭偵傢偨傞帪戙傪捠偟偰惌嶔揑偵懠偺崙偲偼偐側傝尷掕揑丄慖戰揑側岎棳偟偐峴側偭偰偙側偐偭偨丅

偦偺偨傔丄媄弍偵棷傑傜偢丄恖乆偺姶惈丒廗姷丒巚峫朄側偳丄暥壔慡斒偵媦傫偱撈帺惈偑嫮偔丄乽僈儔僷僑僗揑乿偲傕偄偊傞懡偔偺摿挜傪悢懡偔旛偊偰偄傞丅

擔杮偵愽嵼揑偵拁偊傜傟偨擔杮杮棃偺嫮傒丒掙椡傪嵞敪尒偡傞嶌嬈偑傑偢媮傔傜傟傞丅偦傟偵傛傝乽僈儔僷僑僗偺庬乿傪敪尒偡傞丅

偦偟偰嵞敪尒偺忋偵棫偭偰丄擔杮偵壗傪巆偟丄壗傪奜偵弌偡傋偒偐傪慖暿偡傞丅偙偺慖戰偲廤拞偺曽朄傪嵟傕揑妋側曽朄偱峴偄丄嵟傕岠壥揑側庤抜惉壥偵偮側偘傞丅

傑偨悽奅偵恑弌偟偨偁偲偵丄愨柵傑偨偼奜棃庬偵嬱拃偝傟偰偟傑偭偰偼堄枴偑側偄丅

愨柵偲偼偙偺応崌丄柾曧偝傟偰偟傑偆偙偲傪堄枴偡傞偑挻僈儔僷僑僗愴棯偺傕偆堦偮偺恄悜偼柾曧傪杊偖巇妡偗傪偮偔傞偙偲偱偁傞丅

侾丄偦傕偦傕恀帡傪偟偵偔偄庬傪尒偮偗偰恑弌偡傞曽朄丅

俀丄儌僕儏儔乕壔偱偼側偔丄僀儞僥僌儗乕僔儑儞傪峴側偭偰恑弌偡傞曽朄丅椺偊偽僐僺乕婡偼崅惈擻側僴乕僪偺柺偵壛偊偰儊儞僥僫儞僗丄僒乕價僗偲偄偆僜僼僩偺柺偑僀儞僥僌儗乕僔儑儞偝傟偰偄傞丅

俁僽儔僢僋儃僢僋僗壔丅僐傾偲側傞媄弍傪丄儕僶乕僗僄儞僕僯傾儕儞僌偱偒側偄傛偆偵僽儔僢僋儃僢僋僗壔偡傞丅

偲偄偭偨曽朄偑嫇偘傜傟傞丅

杮復嵟弶偺恾偵偁傞奺僙僌儊儞僩偺愢柧

俙偼崙撪偱偺傒惉岟偟崙嵺揑偵偼捠梡偟側偄嵟傕僈儔僷僑僗壔偟偨忬懺偺偙偲偱偁傞丅偙偙偑堦斒偵偄傢傟偰偄傞僈儔僷僑僗偱偁傞丅

俛偼擔杮傪敪徦偲偟丄奀奜巗応偺堦掕埲忋偺僔僃傾傪愯傔偰偄傞傛偆側彜嵽丄僒乕價僗丄價僕僱僗偱偁傞丅奀奜偺捛悘傪嫋偝側偄応崌嫮偄庬偲側傞丅

俠偼奀奜偑敪徦偱偁傝丄尰偵僌儘乕僶儖僗僞儞僟乕僪偲側偭偰偄傞偱偁傞丅儔僀僙儞僗庢摼偵傛偭偰撈愯揑側抧埵傪愯傔偰偄傞傕偺偑懡偔丄僔僃傾傪扗偆偙偲偼擄偟偄丅

俢偼奀奜偑敪徦偱偁傞偑丄彅奜崙偱偼昡壙偼崅偔側偔丄擔杮偵摫擖偝傟偨偲偙敋敪揑偵僸僢僩偟偨傕偺偱偁傞丅惣梞僐儞僾儗僢僋僗傗奀奜楃巀偲側偭偰偄傞丅

俙偐傜俛傊堏摦偡傞偙偲傪崙嵺嫞憟椡嫮壔儀僋僩儖偲偡傞丅僨僕僞儖僇儊儔傗丄僇僢僾査側偳偦偺椺偼幚偼懡偄丅僈儔僷僑僗傪媡庤偵偲偭偨愴棯傪幚峴偡傞偨傔偵偼偙偺儀僋僩儖傪嫮壔偡傞昁梫偑偁傞丅b偺恾偵偁傞傛偆側僷僞乕儞傪帩偭偰愴棯傪幚峴偟偰偄偔丅

俛偐傜俠堏摦偡傞偙偲傪奀奜棳弌壔儀僋僩儖偲偡傞丅擔杮弶偱偁傝側偑傜偦偺傾僀僨傾傗媄弍偑柾曧偝傟丄棳弌偟偰偟傑偭偨偲偄偆儀僋僩儖偱偁傞丅擔杮偵偲偭偰偼側傫偺棙塿傕側偔丄搻傑傟偨偩偗偱偁傞丅棳弌傪杊偖偨傔偵偼丄慜弎偺僀儞僥僌儗乕僔儑儞丄僽儔僢僋儃僢僋僗壔偑昁梫偱偁傞丅

俠偐傜俢偵堏摦偡傞儀僋僩儖傪崟廙棃峲儀僋僩儖偲偄偆丅擔杮崙撪偵怹摟偟偰偐傜愨戝側椡傪敪婗偟丄崙撪巗応偵孨椪偡傞傕偺偱偁傞丅擔杮偱偺傒嫮戝偲側偭偰偄傞働乕僗偑懡偔丄偙偺応崌偺壽戣偼埲壓偵擔杮巗応偵怹摟偱偒傞偐傪尒嬌傔傞偙偲偵偁傞丅

俢偐傜俙偵堏摦偡傞儀僋僩儖偼婡擻丒壙抣敪尒儀僋僩儖偲偡傞丅奀奜敪偺撈帺彜嵽偱偁傝側偑傜丄擔杮巗応偵彊乆偵怹摟偟丄偦偙偱偁傜偨側壙抣偑敪尒偝傟偨応崌偱偁傞丅奀奜偺撈帺彜嵽傪擔杮偼偄偐妛傃丄掕拝偱偒傞偐偲偄偆偙偲偑廳梫偵側偭偰偔傞丅

俙偲俠傪憃曽岦偵摦偔儀僋僩儖傪僷儔僒僀僩儀僋僩儖偲偡傞丅奀奜婇嬈偑擔杮巗応傪幚尡応偵偡傞応崌摍偑偁傞丅

偮傑傝丄偙傟偐傜擔杮婇嬈偼崙嵺嫞憟椡嫮壔儀僋僩儖傪悇偟恑傔丄奀奜棳弌儀僋僩儖傪杊偖偙偲偑廳梫偲側偭偰偔傞丅

偝傜偵婡擻丒壙抣敪尒敪尒儀僋僩儖傪慻傒崌傢偣偰偄偔偙偲傕傛傝嫞憟椡傪憹偡梫場偲側傞丅

懡偔偺彜嵽丒僒乕價僗偵偍偄偰墳梡壜擻偱偁傞丅

媑栰尮嶰榊亀孨偨偪偼偳偆惗偒傞偐亁偵偍偄偰偙傫側暥復偑偁傞丅庡恖岞偺僐傌儖孨偼乽恖娫偲偼暘巕偺傛偆偵偪偭傐偗側懚嵼乿偩偲峫偊傞丅栚擖傞偡傋偰偑柍悢偺恖娫摨巑偺愨偊娫側偄娭學偵傛偭偰懚嵼偡傞偙偲偵巚偄偄偨傝丄乽恖娫暘巕偺娭學丄偁傒栚偺朄懃乿偲柤晅偗傞丅偦傟傪暦偄偨乽偍偠偝傫乿偼偙偆岅傝偐偗傞丅(埲壓堷梡)恖娫偼恖娫摨巑偦傟偙偦孨偺尵偆乽恖娫暘巕偺娭學丄偁傒栚偺朄懃乿偱傃偭偟傝偲偮側偑傝丄偍屳偄偵愗偭偰傕愗傟側偄娭學傪傕偭偰偄側偑傜丄偟偐傕戝晹暘偑偍屳偄偵愒偺懠恖偩偲偄偆偙偲偩丅偦偟偰丄偙偺偁傒栚偺拞偱摼側埵抲偵偄傞恖偲丄偦傫側埵抲偵偄傞恖偲偺嬫暿偑偁傞偲偄偆傢偗偩丅

偙傟偼婥偑偮偄偰峫偊偰傒傞偲丄偨偟偐偵曄側偙偲偵偪偑偄側偄丅偗傟偳僐傌儖孨丄偙傟偑憟偊側偄崱擔偺帠幚側偺偩傛丅孨偑乽恖娫暘巕乿偲偄偭偨傛偆偵恖娫偲恖娫偲偺娭學偺拞偵偼傑偩暔帒偺偮側偑傝偺傛偆側娭學偑巆偭偰偄偰丄傎傫偲偆偵偡傒偢傒傑偱偼丄恖娫傜偟偄偁偄偩偑傜偵側偭偰偄側偄偺偩丅偍嬥傪傔偖偭偰偺憟偄丄彜攧偺憟偄偼堦擔傕愨偊側偄偟丄崙偲崙偺娫偱偝偊棙奞偑徴撍偡傟偽晲椡偵傛偭偰憟偆丅乗乗乗偙偆偄偆偙偲偑傑偩側偔側偭偰側偄偺偩丅乽偦傟偼娫堘偭偰偄傞丅乿偲孨偼尵偆偵堘偄側偄丅偦偆偩丄偨偟偐偵娫堘偭偰偄傞丅偩偑丄偦傟側傜偽丄傎傫偲偆偵恖娫傜偟偄娭學偲偼丄偳傫側娭學偩傠偆丅僐傌儖孨丄傂偲偮傛偔峫偊偨傑偊丅

恖偲恖偺傎傫偲偆偵恖娫傜偟偄娭學偙偦惉弉崙壠偺婎慴偱偁傞丅