日本の森林資源

森林・林業基本法

早稲田大学社会科学部

上沼ゼミ4年 西野 修平

章立て

序章:研究動機

第一章:日本の森林の現状

第二章:日本の木材需要

第三章:戦後の森林政策

第四章:戦後の森林政策の結果

第五章:現在の森林政策

第六章:問題点と政策提言

序章:研究動機

ゼミの課題図書の「森林の崩壊」を読んで日本は森林がたくさんあり、たくさんの補助金制度があるのに手入れが行き届かず、“森林資源”になれず使えなくしているのは勿体ないと感じ、この余っている森林資源がなぜ使われないのかを不思議に思い、日本の森林資源について調べてみようと思いました。

そして、複雑で現場と合わない補助金制度が原因の一つではないかと感じ、研究テーマにしました。

第一章:日本の森林の現状

日本の森林は約2500万haあり、そのうち約1300万haが天然林、1000万haが人工林、残りが無立木地、

竹林などです。国土面積に占める森林面積は約66%で、先進国の中では有数の森林大国です。

日本の国土面積は3779万ha、森林面積は2510万haなので、日本の国土の約三分の二は森林となっています。

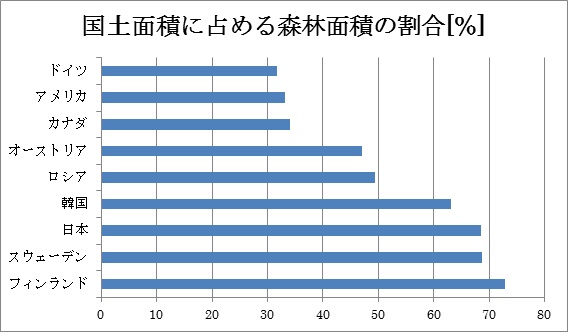

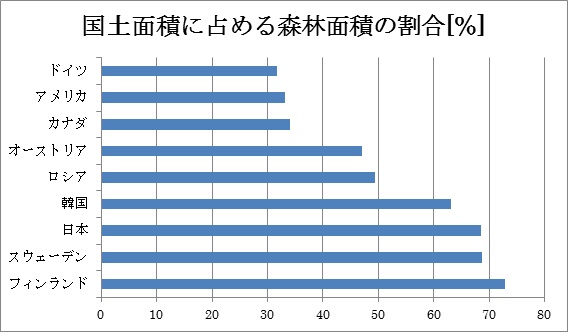

国土面積に占める森林面積を森林率といい、日本の森林率は68.5%で下の図のように先進国の中ではフィンランドに次いで二番目です。

世界の森林率の平均は約30%なので世界有数の森林国と言え、森林資源はたくさんあるが使われずにいるという現状です。

日本は昭和30年以降、増大する木材需要に応えるため大規模な植林を進めた結果、人工林が全森林の約40%を占めるほどになりました。

ところが、これらの人工林が木材として利用できる樹齢になっているにもかかわらず、輸入材の安定供給力や価格競争力により、

生産量が増えず国内林業は不振となり、間伐などの手入れがなされない森林が増えています。適切な間伐が行われないと、生い茂った木々の枝葉が光を遮り、

森林の中に十分な光が入りません。このような林では、木が細くなる、病害虫に弱くなる、根が細り土や水を保持する力が小さくなるなど、森林だけでなく、

周辺環境まで悪化させる恐れがあります。

その他にも森林には、雨水を溜め込んだり、土壌の流出や土砂の崩壊を防いだり、多様な生物を養ったりという、「公益的機能」とよばれる大切な働きがあり、

人々の暮らし にも深くかかわっています。間伐などによって健全な森林を造成し、伐り出した木材を住宅などに利用し、また植林し育成する。このように、

木材と森林整備を繰り返し行うことが、森林の経済的価値を高め、公益的機能を持続的に発揮させることに繋がるのです。

日本は昭和30年以降、増大する木材需要に応えるため大規模な植林を進めた結果、人工林が全森林の約40%を占めるほどになりました。

ところが、これらの人工林が木材として利用できる樹齢になっているにもかかわらず、輸入材の安定供給力や価格競争力により、

生産量が増えず国内林業は不振となり、間伐などの手入れがなされない森林が増えています。適切な間伐が行われないと、生い茂った木々の枝葉が光を遮り、

森林の中に十分な光が入りません。このような林では、木が細くなる、病害虫に弱くなる、根が細り土や水を保持する力が小さくなるなど、森林だけでなく、

周辺環境まで悪化させる恐れがあります。

その他にも森林には、雨水を溜め込んだり、土壌の流出や土砂の崩壊を防いだり、多様な生物を養ったりという、「公益的機能」とよばれる大切な働きがあり、

人々の暮らし にも深くかかわっています。間伐などによって健全な森林を造成し、伐り出した木材を住宅などに利用し、また植林し育成する。このように、

木材と森林整備を繰り返し行うことが、森林の経済的価値を高め、公益的機能を持続的に発揮させることに繋がるのです。

第二章:日本の木材需要

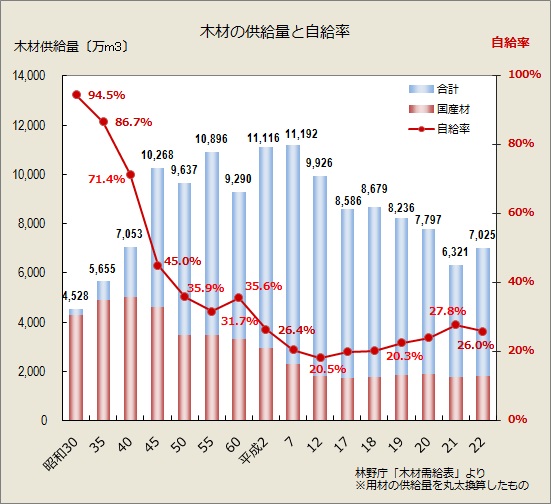

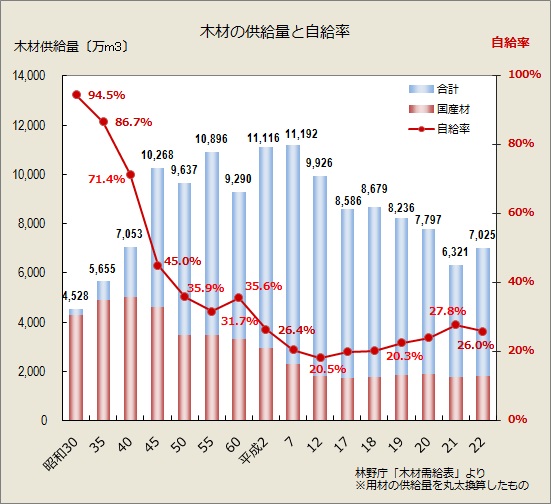

日本の木材需要量をみると、だいたい7000万立方メートル程度で推移していますが、住宅着工戸数の減少、さらに、人口の減少等の理由で長期的に減少傾向にあります。

内訳をみると外材の占有率が7割強で、国産材の自給率は3割弱しかありません。

http://www.shinrin-ringyou.com/より

http://www.shinrin-ringyou.com/より

第三章:戦後の森林政策

戦争中の乱伐で出来た多数の裸山の造林が始まり10年間で150万ha(東京ドーム約33個分)の造林

戦後復興と朝鮮戦争特需により、1951年に森林法が改正され、雑木の森がつぎつぎにスギ・ヒノキなど材木になる人工林に変わっていく →森林の約40%が人工林

1956年森林開発のための林道建設を目的とした森林開発公団が設立される

→しかし、開発とは名ばかりで実際は天然林の伐採

→後にスーパー林道事業に手を付ける

→スーパー林道は林業のためのはずがほとんどが観光用で開発も自然環境への配慮が全くされていなかった

第四章:戦後の森林政策の結果

森林の約半分が管理のされていない脆弱な人工林となり、

総事業費1018億円が投入されたスーパー林道事業は実際には林業で使われることはほとんどないという税金の無駄遣いという結果になりました。

しかもこの林道は地方自治体に押し付けられたため、赤字が見えにくくなっています。

第五章:現在の森林政策

5機能3レベル3ゾーニングという方法をとっています。国が地方に与える補助金の採択基準で、この区分けが補助金に影響します。

→5機能(山地災害防止機能、水源涵養機能、保健文化機能、生活環境保全機能、木材等生産機能)のレベルを高い、中位、低いの3段階に分け、それをフローチャートで水土保全林、森林と人との共生林、資源の循環利用林の3つのゾーニングに分けます。

・ゾーニングの区分方法

日本の補助金制度は森林を5機能3レベル3ゾーニングのフローチャートを使って

水土保全林、森林と人との共生林、資源の循環利用林の三つのゾーニングに分けてそのゾーニングによって補助金が設定されています。

ゾーニングの区分別の目標機能↓

| ゾーニング区分 | 主に発揮を目的とする機能(5機能区分) |

| 水土保全林 | 水源かん養機能・山地災害防止機能の発揮を重視 |

| 森林と人との共生林 | 生活環境保全機能・保健文化機能の発揮を重視 |

| 資源の循環利用林 | 木材等生産機能の発揮を重視 |

区分方法⇒5機能(山地災害防止機能、水源涵養機能、保健文化機能、生活環境保全機能、木材等生産機能)のレベルを

高い、中位、低いの3段階に分け、それをフローチャートで水土保全林、森林と人との共生林、資源の循環利用林の3つのゾーニングに分けます。

目的⇒森林全体として良い森林をつくるために施策を効率的かつ効果的に推進し、森林所有者への補助金の額を明確にするため。

第六章:問題点と政策提言

まず、森林所有者不明の場合が多いことが挙げられます。北海道だけで森林が東京ドーム8300個分所有者不明です。次に、先程説明したゾーニングという区分の仕方は「望ましい森林の形態、重視すべき施業が明らかになった」「森林の環境的な価値を考える上でも大切」と、好意的に捉える声もある一方で、

原則からはずれなければ、どの区分の森林からも木材の産出ができるため、自分の森林施業の問題として取り組む森林所有者はあまり多くないという実態もあります。

実施方法にも、見直すべき点はあります。ゾーニングは、「林野庁が策定した『全国森林計画』に基づき市町村が都道府県の指導のもとで実施する」という原則ですが、林務担当部署を置く市町村は極めて少なく、

実際には都道府県が示した区分をそのまま踏襲する形になった例が多いようです。その際、区分の基準になったのが「所有者の所有権ごとの区画」であったため、地域の森林の特性を見極めた上で機能ごとに大きく区分するというよりは、

3区分の森林が、所有者ごとにモザイク状に入り組む複雑なものになってしまっています。ゾーニングに関する情報が森林所有者に十分行き渡っているとはいえないこともあって、何のためのゾーニングか、

将来的にどのような影響があるのか、検討を尽くしたうえでの決定とはいえないのが実状です。

そして、地域の意思として、どんな森林にするべきか、その森林とどう関わるのかについて議論を重ね、新法に反映させる必要があり、行政と一部の森林所有者だけでなく市民も参加して、

地域が主体となったゾーニングをするべきだと思います。

また、森林の管理を補助金だけで賄うのではなく、排出権取引や国内クレジット制度を使い管理費に充てるなどし、補助金もただばらまくのではなく、昔のような森林官を配置して、それぞれの土地に合った制度や補助金をそれぞれの土地で行った方が良いと思います。

参考文献

・

環境goo

・

排出量取引は日本で根付くのか?

・

FAIRWOOD PARTNERS 〜木の流れから、未来を作る。〜

・

エコco2

・

森林法の一部を改正する法律案 やまと新聞

・

施策としての森林ゾーニングについて

・

森林整備及び保全方針

Last Update:2012/02/4

© 2012 Shuhei Nishino. All rights reserved.