敋敪揑偵晛媦偟偨僀儞僞乕僱僢僩丅擔杮崙撪偺棙梡幰悢偼栺8800枩恖丄恖岥晛媦棪偑69亾乮偄偢傟傕2007擭枛帪揰乯偵払偟偨丅偦傟傪棙梡偡傞偨傔偺僽儘乕僪僶儞僪僒乕價僗偼丄懡偔偑掕妟椏嬥惂偱巊偄曻戣丅偦傟偵敽偄丄僱僢僩傪棙梡偟偨僒乕價僗乮youtube丄僯僐僯僐摦夋丄僋儔僂僪僒乕價僗乯傕寖憹偟偨丅 偟偐偟丄僱僢僩忋偱傗傝偲傝偝傟傞忣曬検偑憹壛偡傟偽丄捠怣僀儞僼儔乮岝夞慄摍乯偵偍偄偰傕丄傛傝懡偔偺愝旛搳帒傪昁梫偲偡傞丅捠怣僀儞僼儔偺愝旛搳帒婯柾偺奿嵎偐傜丄搒巗偲抧曽偺娫偵忣曬奿嵎偑惗偠偰偄傞丅

仠帺帯傪懀偡偨傔偵憤柋徣娷傔惌晎偑壗傪偡傋偒偐 傪尋媶偡傞傕偺偲偡傞丅側偤抧曽帺帯側偺偐偼屻弎丅

仠搒巗晹

丒僽儘乕僪僶儞僪僒乕價僗晛媦棪偼俈俈亾乮偆偪岝夞慄偺晛媦棪偼係係丏俁亾乯俶俿俿夞慄廂梕嬊偑懡偄偙偲偐傜丄偨偲偊俙俢俽俴夞慄偱偁偭偰傕夞慄懍搙偑棊偪傞偙偲偼側偄丅

仠搶杒

丒僽儘乕僪僶儞僪僒乕價僗晛媦棪偼俆俁亾乮偆偪岝夞慄偺晛媦棪偼俁侽亾乯

俙俢俽俴夞慄棙梡棪偑侾俋亾偲慡崙偱嵟傕崅偄丅偙傟偼偄傑偩偵揹榖夞慄偐傜岝夞慄傊偺堏峴偑恑傫偱偄側偄偙偲傪帵偡丅

偙偺偙偲偵傛偭偰椉幰偺娫偵夞慄懍搙丒忣曬昳幙偺奿嵎偑惗偠傞丅

仸俙俢俽俴夞慄丒丒丒俶俿俿夞慄廂梕嬊偐傜棙梡悽懷傑偱偺嫍棧偑墦偔側傟偽側傞傎偳怣崋偑庛傑傞丅偮傑傝丄廂梕嬊偐傜偺嫍棧偵墳偠偰忣曬昳幙傗夞慄懍搙偑棊偪傞偲偄偆偙偲丅搒巗晹偺傛偆偵俶俿俿夞慄廂梕嬊偑懡悢懚嵼偡傞応崌偼偙偺傛偆側栤戣偼惗偠側偄丅

仸岝夞慄乮俥俿俿俫乯丒丒丒揹榖夞慄偲偼暿偵岝夞慄傪棙梡偡傞丅嫍棧偵傛傞夞慄懍搙偺曄壔偑側偄丅

嬤擭偱偼峴惌婡娭偺僆儞儔僀儞僔僗僥儉丄妛峑嫵堢傗廇怑妶摦丄忣曬宯傪拞怱偲偟偨奺庬嶻嬈偵偍偄偰僽儘乕僪僶儞僪傊偺埶懚搙偑崅偔側偭偰偄傞丅挰丒懞傗棧搰偺栶応偵偍偗傞僆儞儔僀儞僔僗僥儉傗妛峑偺僇儕僉儏儔儉悑峴偵巟忈偑弌偨傝丄廇嬈婡夛偵塭嬁偑惗偠傞嫲傟偑偁傞丅

亖嬶懱椺亖

丒摦夋撉傒崬傒偑抶偔丄僆儞僨儅儞僪庼嬈偵巟忈

丒僼傽僀儖傾僢僾儘乕僪偵帪娫偑偐偐傞側偳丄忣曬偺憃曽岦惈傪幐偆

丒僱僢僩妋掕怽崘摍偺傛偆側僒乕價僗棙梡偵傕擄偑偁傞丅

丒嵭奞帪摍偵偍偗傞恦懍側忣曬揱払偑晄壜擻

亖儐僯僶乕僒儖僒乕價僗惂搙乮岝偺摴惌嶔乯亖丂倐倷憤柋徣

丒俶俿俿搶擔杮丄俶俿俿惣擔杮偩偗偱偼抧曽傑偱僽儘乕僪僶儞僪壔乮庡偵岝夞慄壔乯偡傞僐僗僩傪晧扴偟偒傟側偄偙偲偐傜丄俶俿俿偑惍旛偟偨夞慄傪棙梡偟偰僒乕價僗傪採嫙偡傞柉娫捠怣帠嬈幰乮俲俢俢俬丒僜僼僩僶儞僋摍乯偼奺帺偺棙梡暘乮棙梡悽懷悢乯偵墳偠偰僐僗僩傪晧扴偡傞偲偄偆惂搙丅

仸摉弶偼揹榖夞慄偺慡崙晛媦傪栚揑偲偟偨傕偺偱偁偭偨偑丄帪棳偵増偭偰乽揹榖夞慄偺慡崙晛媦乿仺乽俬俹揹榖偺慡崙晛媦乿仺尰嵼偱偼乽僽儘乕僪僶儞僪乮僱僢僩夞慄乯偺慡崙晛媦乿傊偲栚揑偑堏峴偟偰偄偭偨丅

亖儐僯僶乕僒儖僒乕價僗惂搙偺庛揰亖

丒夞慄偺愝旛搳帒偼俶俿俿擟偣偲側傞偨傔丄晛媦偵帪娫偑偐偐傞丅傑偨丄廀梫偵墳偠偰愝旛搳帒偟偰偄偔偨傔丄婎杮揑偵偼夁慳抧堟偼愗傝幪偰傞峫偊偵婎偯偄偰偄傞丅

丒憡曄傢傜偢俶俿俿偺僐僗僩晧扴暘偑戝偒偄丅偐偲偄偭偰丄偙傟埲忋柉娫捠怣帠嬈幰偵晧扴傪媮傔傟偽帠嬈幰偺宱嵪妶摦傪慾奞偟偐偹側偄丅

偦偙偱丄奺帺帯懱偱捠怣僀儞僼儔偺愝旛搳帒傪峴偍偆偲偄偆摦偒偑尒傜傟傞傛偆偵側偭偨丅

亖搰崻導偵傛傞俬俿峔憐幚尰亖

俀侾悽婭偵偍偄偰朙偐側抧堟幮夛傪抸偔偨傔偵偼丄慡偰偺導柉丄導丒巗挰懞丄婇嬈丒彜岺抍懱丄 崅摍嫵堢婡娭丒尋媶婡娭側偳偑憡屳偵嫤椡丒楢実偟丄寬慡偱朙偐側崅搙忣曬幮夛偺憂愝偵岦偗偨柧妋側揥朷傪帩偭偰丄 怴偨側幮夛娐嫬傪憂憿偡傞怴偟偄椡傪堢偰傞偙偲偑昁梫偩偲峫偊丄偄偪偼傗偔捠怣僀儞僼儔惍旛傪帺帯懱偱幚巤偟偨丅

亖偦偺嬶懱嶔亖

丒峴惌偑帺傜忣曬捠怣婎斦偺愝抲娗棟傪峴偆乽帺塩慄曽幃乿偱偼側偔丄柉娫捠怣帠嬈幰偵傛傞愊嬌揑側愝旛搳帒偺桿摫偵揙偟偨丅

捠怣廀梫偑朢偟偄偲峫偊傜傟偑偪側夁慳抧堟傗棧搰偵傕柉娫捠怣帠嬈幰偵傛傞愝旛搳帒傪桿抳偟丄採嫙偝傟偨愝旛傪峴惌丒嶻嬈傪偁偘偰愊嬌棙梡偟丄廀梫傪憹傗偡丅

偙傟偵傛傝柉娫捠怣帠嬈幰偵傛傞偝傜側傞愝旛搳帒傪懀偡偙偲偑壜擻偲側傞丅

棧搰傗夁慳抧堟偵娤岝奐敪傪懀偟丄儂僥儖傗嶻嬈巤愝丒岞塩巤愝傪奐敪偟丄俬俿廀梫傪惗傓偙偲偱丄柉娫捠怣帠嬈幰偺帺敪揑側愝旛搳帒傪懀偟偨丅

搒摴晎導暿偛偲偵丄

丒峴惌偑堦娧偟偰捠怣愝旛偺愝抲丒娗棟偡傞僐僗僩

丒柉娫捠怣帠嬈幰偺帺敪揑側捠怣愝旛搳帒傪懀偡偨傔偵昁梫側僐僗僩

偙偺俀偮傪斾妑偟丄奺帺帯懱偺梊嶼傗偦偺懠摿惈乮晽搚摍乯偐傜敾抐偟偰偳偪傜偐嵟揔偐専摙丒慖戰偝偣偨偆偊偱偺峴惌偵傛傞帒嬥墖彆偑昁梫

丒僜僼僩僶儞僋偺偐偐偘傞棟憐

丒帺帯懱偵傛傞俬俿愝旛搳帒偺幐攕帠椺偼側偄偺偐

丒惌晎偺懳墳偼丠

媄弍揑曽嶔傛傝傕丄帺帯懱偲惌晎偑扴偆傋偒栶妱偲嬶懱揑惌嶔傪摫偒弌偡傕偺偲偡傞偑丄摿偵丄惌晎偵傛傞亀帺帯懱偵傛傞俬俿愴棯亁傪懀偡偨傔偺惌嶔偵偮偄偰偺尋媶偵徟揰傪峣傞傕偺偲偡傞丅

亖儀儔僀僝儞偑僗儅乕僩僼僅儞偺捠怣椏嬥傪廬検惂偵丄敋敪偡傞僩儔僼傿僢僋偵傛偭偰掕妟椏嬥偑攋抅亖乮2011擭07寧08擔乯暷儀儔僀僝儞丒儚僀儎儗僗偼7寧7擔傛傝丄僗儅乕僩僼僅儞岦偗偺僨乕僞捠怣僾儔儞偱掕妟椏嬥惂傪攑巭偟丄偡傋偰廬検壽嬥傊偲堏峴偟偨丅怴偟偄椏嬥僾儔儞偱偼丄嵟掅椏嬥偩偲揮憲検偑2GB偺30僪儖偲側傝丄偙傟傪墇偊偨暘偵偮偄偰偼1GB偛偲偵10僪儖偲側傞丅僿價乕儐乕僓乕偵懳偟偰偼丄5GB傑偱偱50僪儖丄10GB傑偱80僪儖偲偄偆丄忋埵僾儔儞傕梡堄偝傟偰偄傞丅暷崙偱偼偡偱偵AT&T偑掕妟惂傪攑巭偟廬検壽嬥惂傊偲堏峴偟偰偄偨偑丄儀儔僀僝儞偑偙傟偵捛廬偟偨偙偲偱丄暷崙偱偼儚僀儎儗僗捠怣偺掕妟惂攑巭偺棳傟偑寛掕揑偵側偭偨丅儚僀儎儗僗偵尷傜偢捠怣慡斒偼掕妟惂偲側偭偨偙偲偑丄晛媦偡傞忋偱戝偒側梫慺偲側偭偨丅偟偐偟丄塮憸僐儞僥儞僣偺憹壛偲崅夝憸搙壔丄僶僢僋僌儔僂儞僪偱捠怣偑昿敪偡傞僗儅乕僩僼僅儞偺敋敪揑側晛媦偵傛偭偰丄捠怣僩儔僼傿僢僋偑媫懍偵憹戝偟偰偄傞丅擔杮偱偼尰嵼丄僉儍儕傾娫偺椏嬥嫞憟偑妶敪偩偑丄抂枛偺僗儅乕僩僼僅儞斾棪偑崅傑傞偙偲偵傛傞丄僩儔僼傿僢僋憹壛偵奺僉儍儕傾偼擸傑偝傟偰偄傞丅摿偵3G夞慄偼揹攇懷堟偑傂偭敆偟偰偍傝丄LTE傗WiMAX側偳偺師悽戙婯奿傗Wi-Fi傊偺僩儔僼傿僢僋傪暘嶶偝偣傛偆偲偟偰偄傞丅偟偐偟丄儚僀儎儗僗捠怣夞慄偺惍旛偵偼敎戝側僐僗僩偑妡偐傞偨傔丄擔杮偱傕掕妟椏嬥傪尒捈偡婥塣偑崱屻崅傑偭偰偄偔偲巚傢傟傞丅

乮DigitalToday丂惵嶳 桽曘巵乯

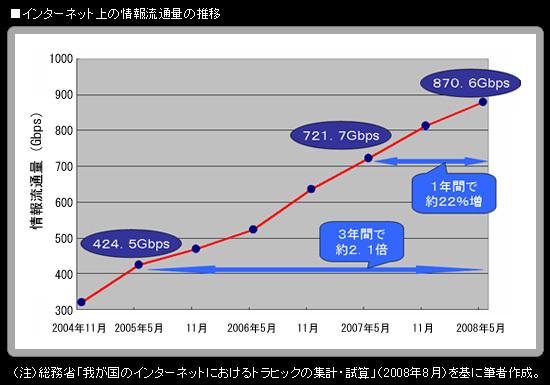

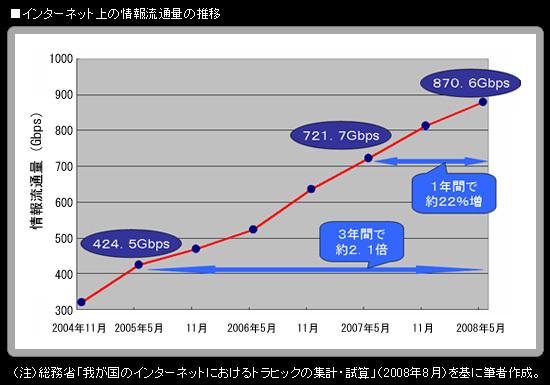

偙傟偼丄偁傑傝偵捠怣忣曬検偑憹偊偡偓偨偑偨傔偵愝旛搳帒偵懡妟偺旓梡傪梫偟丄偦傟偵墳偠偰埨壙側椏嬥愝掕偑擄偟偔側偭偨椺偱偁傞丅

擔杮偵偍偄偰傕僗儅乕僩僼僅儞偑敋敪揑偵晛媦偟偰偄傞偑丄偄偢傟偼捠怣椏嬥傪廬検壽嬥惂偵偣偞傞傪摼側偄帠懺偵傑偱敪揥偡傞偺偱偼側偄偐丅

Last Update:2011/7/23

© 2009 Kensuke Ogasawara. All rights reserved.