マンガからアニメへ、ドラマへ、映画へとマルチメディア化する現象は、今の日本ではもはや日常と化している。

そのことから、マンガをさして「マザーコンテンツ」と呼ぶ人まで現れている。

日本のソフトコンテンツの力を伸ばすには、マンガ産業の発展が最も基本で重要である。

紙に文字を印刷しているだけのマンガは、アニメやドラマのように撮影のための大がかりなセットや見るためのモニターを必要とせず、映画のように映画館という施設を必要とせず、基本的には紙とペンだけですべてが完結する。

また、情報商材は物質的な消費は伴わない。朝買った週刊誌は、そのままの姿で夜捨てられる。

消費しているのは、週刊誌の紙でもペンのインクでもない。

情報だ。つまり、一冊あれば、何十人、何百人もが消費をすることができる。

以上の点から考えても、マンガは、識字率を除いてインフラや豊かさにそこまで大きく左右されない産業だと私は考えている。

途上国では、安い紙とインクで印刷をして回し読みをすればよい。それで先進国とかわらない情報を消費できる。

以上のことから考えて、マンガは世界中のどこでも楽しめるポテンシャルは秘めている。

しかし現状でのマンガ産業は斜陽だ。

この研究では、そんなマンガ産業の現状を分析し、どう発展させればいいか、そして具体的な方策まで踏み込んで考察をしている。

テーマは狩猟型から農耕型へ。

獲物を追い回す産業から畑を耕し苗を育て、成長させていくような産業にすることが、目的である。

今日本のモノづくりは危機に瀕している。今までは安泰といわれていた各種メーカーが、不振にあえいでいる。

私は、そんな今の状況を救うのはソフトの力だと考えている。そして、そのソフトコンテンツの根幹にあるマンガの発展こそが日本を救うことにつながると考えている。

“文化の価値観に世界共通の普遍性があり、その国が他国と共通する利益や価値を追求する政策をとれば

自国が望む結果を獲得することが容易となる”

Joseph Nye

この言葉は、クリントン政権下において国家安全保障会議議長、国防次官補を歴任したアメリカ・ハーバード大学大学院ケネディスクール教授のジョセフ・ナイが提唱した理論である「ソフトパワー論」の一節である。

私は、この言葉があらわすように、今後の世の中では「軍事力」や「経済力」で敵対する相手を制するのではなく、「文化」や「政治的価値観・政策」(=ソフトパワー)が外交上大きな力となると感じている。この研究が、ただのマンガ好きの妄想にとどまることなく、日本がこれから世界とどう戦っていくかを考える一つのきっかけとしてのマンガ(=文化)研究になることを、目的としている。

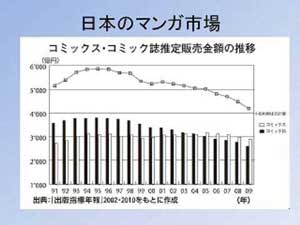

特に週刊誌の落ち込みが激しい。一見日本のマンガはアニメやドラマなどにも展開しやすく、よくサブカルチャーの代表として取り上げられるので、発展しているのかと思いきやそうではないのが現実だ。

狩猟型だったが故、母体数も多くマンガへの理解がある世代のみを対象とした作品を作り続けた結果といえる。

「日本のマンガは世界でイベントを開催したりしても大変にぎわっているので衰退などしていなく今後も明るい」

という人が多い。確かにニュースでは経産省が推進する「クールジャパン」の名のもとに世界各地でイベントが行われ、毎回盛況であることが報じられている。そこで、以下ではその中でも最も人気があった、フランスで開かれた「ジャパンエキスポ」をとりあげて実際はどうなのか、をみていきたい。

フランスでは1980年代前半まで、日本のテレビアニメが多数放送され、その後、外国製アニメの放送を規制する「クォーター制度」によって地上波の番組は激減したが、日本のコミック=“マンガ”が流通。

長く続く『NARUTO』、そして現在フランスのコミックで年間1位の売り上げを誇る『ONE PIECE』など少年向けを中心に、ワインの本場で社会現象になった『神の雫』といった青年向け、少女マンガ、手塚治虫といった「クラシック」ものまで、幅広く人気を博している。2012年には過去最高の20万人の来場者を記録している。

この情報をみると、日本のマンガがフランスで人気で、何も問題がないように思える。下のグラフを見てほしい。

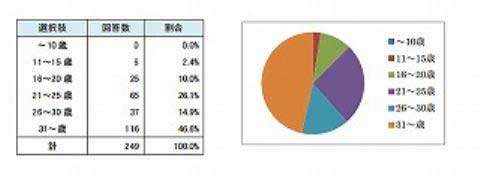

これは、ジャパンエキスポの来場者の年齢別のグラフである。

一見して直ぐわかるのが、30代以降が約半数であることだ。もちろん、単純に30、40、50代が集まっているからという理由もあるが、これは1980年代に放映されていたアニメを見た世代が多いとみることができる。

また、来場者もフランスのみならず周辺国からも多く押し寄せた。これは、一見、マンガの人気がフランスのみならず、周辺国まで広がっているプラス要因とみられるが、一方で、熱狂的なファンのみが集まっている、という見方もできる。

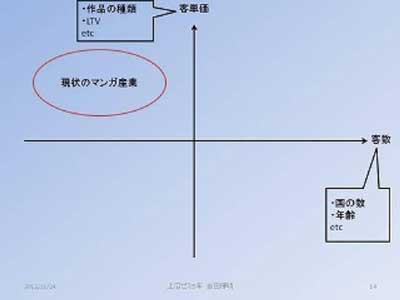

どの産業でもそうだが、極論を言えば、売上を上げるには顧客数か客単価を上げるかの方法しかない。

この原理で考えると、今のマンガ産業は世界的に見て、客単価は高いが、顧客数はそこまで多くないと言える。

つまり、万人に愛されるものというよりは、一部の熱狂的な顧客の中で盛り上がっていると言える。(下図)

韓国では、よく知られている通り、K-popや韓流ドラマの多くが海外でも支持されている。

ぺ・ヨンジュンの韓国と日本に波及した経済効果は、2300億円(第一生命研究所 2004年)。また、代表的なドラマ「チャングムの誓い」は、2007年にイランでも放送され、視聴率86%という驚異的な数字をたたきだした。

その他の効果もあって、韓国を訪れるひとの10%が、韓流ドラマの影響で韓国に足を運んでいるという。(韓国文化産業交流財団調べ)

また、韓国語能力検定の志願者も、2005年以降、毎年2倍ずつ増えている。

このように、韓国の大衆文化(ドラマや音楽)の流行が、関連商品の販売増加を生み出し、韓国商品の売り上げ増加につながり、韓国そのものへの関心が高まるという構図ができている。

これこそが、コンテンツの持つ強みだ、と私は考える。

それでは、どのような政策が背景にあったのかを見ていきたい。

主な関係省庁の間で、それぞれの担当分野ごとに、コンテンツ振興策の策定・推進が行われている。

この中で、特に、参考になりそうなのが、「再製作支援」と「海外事務所」という制度だ。

◎「再製作支援」

文化産業振興政策の一環として、輸出の可能性がある優秀な番組の、国際基準に合わせた再制作への支援を行うことで、海外輸出・マーケティングの促進を図る。

◎「海外事務所」

4つの海外事務所を構えていて、現地情報の提供と韓国コンテンツの現地広報をサポート。現地進出に向けたコンサルティング展開と、現地バイヤーとのビジネス商談会の開催などを行っている。

現地産業界のキーパーソンとの交流拡大、情報把握を図るなど、海外進出を進めるにあたっての拠点。(日本 中国 米国 欧州ロンドン)

以上の二つから、韓国の有料なコンテンツはストレスなく、海外へ輸出できる。

これは、韓国産のコンテンツが、ここまで大きな成功をおさめた大きな要因だ。

以上の努力から、韓国のコンテンツ産業のGDP寄与度は、2015年には5%になる見込みだ。(日本における自動車産業とほぼ同等の寄与度)

昨今の映画界は、どこの国(特に欧米)でも、ハリウッド映画が幅を聞かせている。

そのせいで、その国独自の映画文化は壊滅状態になっている例が多い。

そんな中、ハリウッド映画に負けず元気なのが、フランス映画だ。

フランス映画は、少々複雑だが、深みがあり、決して万人受けするわけではないが、根強い人気を誇っている。

それでは、フランスがどう自国の映画産業を盛り上げていったのかをみることで、日本のマンガ産業を盛り上げる参考にしたい。

◎「CNC(フランス国立映画センター)」と「制作資金前貸し制度」

新人が映画を作る時、一本あたり4600万円の貸付が行われる。そのために年間23億円が計上されている。

新人だけでなく、ヒットが難しそうな野心的な作品や芸術的作品にも適用される。

そして、作品がヒットした場合にのみ、返済の義務が生じる。

この制度のおかげで、フランス資本中心の作品の約60%が若手監督の作品となっている。

ポイントは、このCNCはあくまで国の機関だが、資金を提供しているのは業界の企業という点だ。

映画を放送するテレビ局や配給会社は、その収益から一定の割合をCNC資金として納付することが義務づけられている。

CNCの活動資金のうち約7割が、この民間からの納付金に支えられている。

それ故、自分たちで自分たちの産業を支えているという意識が強い。

文化産業は、国が強く入りすぎると、規制やバラマキにつながる可能性がある。

あくまで自分たちで支えるという形をとったのが、民衆の中で成長してきたフランスの映画産業をサポートする上で、最もよい形なのかもしれない。

【政策提言】マンガ振興院の設置

これは、韓国のコンテンツ振興院の事例を参考にするものだ。

ただし、その活動資金は、国から拠出されるのではなくフランスのCNCの事例にならって、

1.市場の創出と拡大

市場の創出と拡大は、現状のマンガ産業において最も重要である。ここでは大きく国内と国外に分けて考える。

国内では子供のマンガ離れを防ぐ施策を行う。具体的には小学校の図書室にマンガを設置する際に、安全で教育的な内容を含んでいるマンガの選定と推薦を行う。

現状では、小学校の図書室の本のわずか2、3%がマンガだ。それも「日本の歴史」などの100%教育要素のマンガである。

そうではなく、もう少しストーリーのある作品を置くことによって、小学生によってマンガがより身近なものになる。

国外では、マンガが進出する土壌を作るという意味で識字率の向上に貢献できるような施策をうつべきだ。

マンガを読む際の唯一の障壁が、文字を読めるかどうかという点だ。ここさえクリアすれば、マンガが進出する土壌は整う。ただ、これには学校の創出や教育制度の改革など、とその国の教育政策の深いところに関わっていくことになるので、途上国に学校を作る活動をしているNPOの支援というところが、現実的かもしれない。

2.人材の育成

・制作資金前貸し制度

ここではフランスのCNCの制作資金前貸し制度を参考に、前衛的な作品や新人の作品には多額の補助をする。

これにより、新人がデビューしやすくなり新しく面白い作品が芽を出しやすくする。

作品の種類が増えれば顧客単価も上がる。

3.成功の支援

これは、韓国の海外事務局と再制作支援を参考にし、言語の翻訳、その国の文化に不適切なシーンの削除などに対して、一定額の補助をする。海外事務局は現地のマーケティングを行う。その際、海賊版の流通度合などからどのような作品が、受け入れられるかなどを判断することも可能だろう。持論だが、海賊版は上手く付き合えば格好のテスト・マーケティングになると私は考えている。また、マンガが海外進出する際、日本で製本をして輸出するのはナンセンスである。

なぜなら、日本の紙の質は、必要以上に高く価格も高価なものになって手が届かないものになってしまう。

マンガという情報知財を売るということは、紙ではなくその内容を売るので、紙やインクは発行する国に応じて印刷すればいい。「紙がいいから日本のマンガを読む」なんていう人はほぼいないのだから。

そのための印刷会社などの選定も海外事務所が担うと、国内で翻訳→海外で印刷という流れがストレスなく実行できる。

以上を政策提言としたい。