児童虐待防止政策について

社会科学部4年

政策科学研究ゼミナールⅢ

海老原 舞

研究動機

私がこの研究をしようと思ったのは、最近よくニュース等で、子供を暴行をし亡させる事件や、育児放棄をし死なせるといった、虐待の事件が取り上げられている。

それを見て、多くの幼い命が罪もなく犠牲になっていることにとても悲しくなった。また、過去に実際に友達とショッピングセンターに行った際に、兄弟の中に一人だけ食事を与えられていなく、長袖の服を着ていて、母親からたたかれている男の子がいた、という虐待の現場を目にしてしまった。

これらのことから虐待問題に興味を持ち、実際にどのような対策・予防等の政策があるのか、また、どのように機能しているのか、効果的な予防策や対処法は存在しているのか、ということを研究してみたいと思った。また、虐待は発生してしまってからでは遅い、と考え、児童虐待の「発生予防」を考えていきたいと思う。

章立て

- 第一章 児童虐待とは

- 第二章 児童虐待の要因

- 第三章 現状の対策(政策等)

- 第四章 現状の対策の問題点

- 第五章 政策提言

第一章 児童虐待とは

- 児童虐待の種類

児童虐待とは、主に保護者による児童への虐待行為を指す。

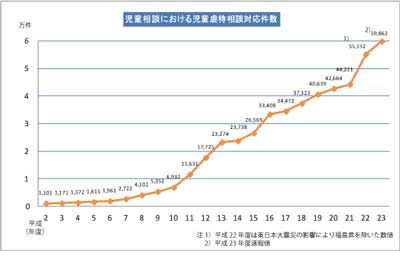

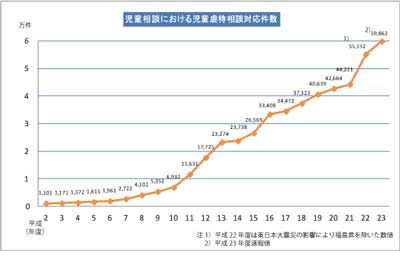

厚生労働省の統計によると、平成18年度に全国の児童相談所の児童虐待相談対応件数は約37000件で、統計を取り始めた平成2年度を1とした場合の約34倍、児童虐待防止法施行前の平成11年度に比べ約3倍強と、年々増加している、ということだ。

また、最新のデータでは、児童相談所における児童虐待相談対応件数は59,862件にも及び(平成23年度速報値)、件数が20年で約50倍にに跳ね上がっているということだ。

最近、児童虐待がマスコミにより取り上げられたことにより注目度が増し、それによって人々が過剰に反応し、相談件数が増えたことも要因としてあると考えられるため、一概に児童虐待の件数が、相談件数と同じだけ増えたと断定することは難しい。しかしながら、近年の核家族化や地域コミュニティの希薄化、離婚の増加といった社会構造の変化により、児童虐待の件数は増加しているのではないかと考えられる。

そもそも児童虐待とはどのようなものを言うのか。

2000年に成立した児童虐待防止法の第二条では、児童虐待を次のように定義している。

第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者。未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)に対し、次に掲げる行為をすることをいう。

一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。

三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。

四 児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

これをまとめると、

①児童に暴力等をふるう身体的虐待、②言葉の暴力等の心理的虐待、③育児放棄等、親の責務を放棄するのネグレクト、④性的虐待の4種類に分けられる。

- 児童虐待の相談件数

厚生労働省の平成20年度社会福祉行政業務報告によると、児童相談所における相談の種類として

平成20年度中に児童相談所が対応した養護相談のうち「児童虐待相談の対応件数」は42,664件で、前年度に比べ2,025件(前年度比5.0%)増加している(表10)。これを相談種別にみると、「身体的虐待」が16,343件と最も多く、次いで「保護の怠慢・拒否(ネグレクト)」が15,905件となっている。

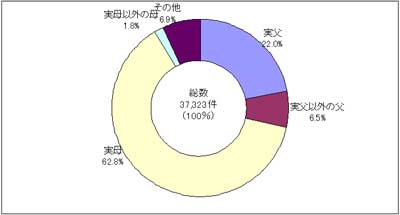

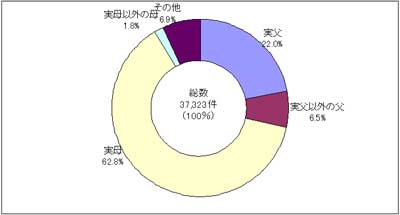

また、主な虐待者別にみると、実母が23,442件(62.8%)と最も多く、次いで実父の8,219件(22%)となっている。

第二章 児童虐待の要因

前章で述べたような虐待を引き起こす要因としては何が考えられるのか。

様々な要因が考えられるが、東京学芸大学の山田昌弘教授は、児童虐待の要因を、

原因は、しつけと虐待の区別がつかない親が増えた、孤立した専業主婦の不安、不満感などといわれるが、急増の理由は、経済状況の悪化に伴い、子供を邪魔に思う親が多くなっている状況が大きい。できちゃった婚の増大で、心理的・経済的準備のないまま親になるケースが増えていることも一因であろう。(出典:朝日新聞社発行「知恵蔵2008」)

と述べている。

また、「「健やか親子21」検討会報告書」(2000年11月)は、虐待の要因として

①多くの親は子ども時代に大人から愛情を受けていなかったこと

②生活にストレス(経済不安や夫婦不安や育児負担など)が積み重なって危機的状況にあること

③社会的に孤立化し、援助者がいないこと

④親にとって意に沿わない子(望まぬ妊娠・愛着形成阻害・育てにくい子など)であること

の四つを要因を挙げている。

このように要因を調べていく中で、以下のような興味深いデータがいくつかあった。

また,2005年現在,待機児童の4人に1人が東京都に住んでおり,全国の児童相談所に寄せられた児童虐待相談件数も,大阪府に次ぐ全国2番目の多さである。こうした厳しい情勢の背景には,都市化にともなう核家族化,近隣関係の希薄化,就業形態の多様化など子育て家庭を取り巻く環境の変化が挙げられる。2005年の「国勢調査」によると,東京都では6歳未満の子どもを育てる世帯の 92.1%が核家族であり,全国平均の 81.2%より 10ポイント以上も高い。また,ほかの地域から移住してきている子育て世帯が多く,地域コミュニティの援助を得られなかったり,育児の面で祖父母などの協力を得られにくかったりする世帯がほかの都道府県よりも多い。さらに,深夜・休日労働,長時間労働,不規則勤務など就業パターンが多様化しており,従来の平日日中の保育サービスだけでは対応しきれなくなっている。こうした核家族化,地域コミュニティの衰退など現代社会の変容によって,育児ストレスが高まり,相談相手も援助の手も得られない親が,児童虐待に走るという姿が想像できる。実際,2005年度東京都の児童虐待相談件数は,3,221件で,10年前の 7.5倍となっており,相談内容も深刻なものが多くなっている。

(出典:周 燕 飛『保育・子育て支援制度の多様化の現状と少子化対策としての課題ー東京都の取組みを例としてー』)

日本における子ども虐待の防止は法と制度の整備が進んだ現在、その発生予防に力を注ぐべき時代にきている。子ども虐待の要因として、日本では「子育てのストレス」が重積し、結果として「虐待」へと発展するケースが多くを占めるという特徴がある。24)25)吉田ら(1999)は、育児不安の測定尺度の標準化の必要性から、育児不安スクリーニング尺度の試作モデルを報告している。対象は1~2カ月児を育てている母親 500人に育児不安調査用紙と STAI 各1通を郵送して回答を得た。(略)結果は、育児不安を表す因子は育児満足との間で強い負の相関があり、夫のサポート、子の育てやすさ、相談相手の有無との間に負の有意な相関のあることが認められた。1)宮本ら(2000)は、吉田らの1歳6カ月児スクリーニング尺度を用い、147 名の回答を分析している。結果は、育児不安の強い母親の特性として、夫の帰宅時間が遅く、夫と共に育児をしているという感情が希薄で、気軽に話せる友達が少ない、2 人以上の子どもを持つ,事業主婦である母親が多いことが明らかとなった。さらに育児不安の強さに関係なく、子育て中の母親は専門的知識よりも,むしろ日常の些細なことでも話し会えるような交流の場を希望していることがわかったと報告している。

今回の筆者の意識調査の結果から、子どもへの虐待感は子育てへのネガティブな感情と強い因果関係のあることが認められた。また、子どもへの虐待感を規定する因子は、重回帰分析の結果から、「子育てのために自分のしたいことができず、イライラすることがある。」「子どもの世話をするのが嫌になることがある。」「自分の時間がとれないのは子どものせいだと思う。」「子育てを離れて一人になりたい気持ちになることがある。」の4つ質問項目からなる【子育てへの嫌悪感】と【子育て困難感】であることが明らかになった。

子育てにおけるネガティブな感情を形成する第一の因子は【子育てへの嫌悪感】で表され、また第二の要因として、「誰も自分の子育ての大変さをわかってくれない」「一人で子どもを育てている感じがして落ち込む」「子どもを育てていて自分だけが苦労している」から構成される【周囲の子育てへの無理解】で表される。これは子育ての孤立感を深め、子育て不安に陥る過程を示している。第三の要因として、「何か心が満たされず空虚である」「毎日生活していて心に張りが感じられない」で表される【満たされない心の空虚感】は漠然とした心の空虚な状態を表しており、孤独とストレスに晒されて、心理的に不安状態に陥る過程が読み取れる。

(出典:中村 敬『地域における子育て支援 ~育児ストレスとその生成要因について~)

虐待予防としての各種の子育て支援事業が準備されているものの,検証委員会第5次報告によると,親の利用状況は,①つどいの広場利用1.4%②一時保育5.5% ③保育所9.6%と,実際にはほとんど利用されていない。この数字から,自らが子育て支援事業を利用しうる人は少なく,そういった機会を知らない,利用できない,漏れ落ちていった層が多いことがわかった。

(出典:加 藤 曜 子『児童虐待の防止に向けた地域の取り組みの現状と課題――自治体,NPO等との連携――』)

これらのデータから、

- 近年の急速な都市化による核家族化等による社会構造の変化で、母親が孤立化してしまう傾向にあること。

- この傾向によって子育てについて相談する機会が少ない、もしくは無く、ストレスや不安を種込んでしまう母親が多いこと。

- 地域の子育て支援システムがあっても、その存在を知らない母親が多く、孤立化が促進されている状況があること。

といったことを読み取ることができた。

また、私は、第一章で述べたように、「実母」が虐待者になっているケースが一場多いという統計からも、まず「母親」による虐待を予防するのが、児童虐待を予防・減少するうえで一番重要なのではないかと考えた。

第三章 現状の対策

- 法律改正の流れ

相次ぎ急増する児童虐待に対して、これに対する法律が制定され、また改正が行われてきた。

- 自治体が行っている政策

- 埼玉県

保護者を対象とした取り組みとしては初めてとなる「子育てチェックリスト」および「児童虐待防止通告カード」を作成し、児童虐待の早期発見、また通報の際の躊躇を起こさせない仕組みを整えようとしている。

- 群馬県

児童虐待をしてしまう親への集団療法(MCG)として「グループセラピー」を実施し、精神面からのケアを行っている。

- 練馬区

「産後うつ病アンケート」(2度実施)をし、必要に応じてカウンセリングなどでケアを行っている。精神面でのケアを、1度でなく2度実施するのは独自の政策である。

このように自治体の取り組みとしては、母親をはじめとした保護者の心理的なケアが多く見られている。

第四章 現状の対策の問題点

- 専門性の欠如

現状の問題点としては、虐待の問題について扱う児童相談所に求められる、専門性や期待が、現実とかい離していることがあげられる。

児童福祉司は国家資格ではなく、あくまで「任用資格」であるため、魅力も少なく人材育成が難しいこと、また自治体の中には、福祉等専門職が皆無で一般職職員のみのところもある。

さらに他部署への異動等も定期的にあるため、職員の専門性の欠如が問題となっている。

- 人員不足

児童相談所は、全国の市町村、政令指定都市に設置されており、全国に208か所(平成23年4月1日現在)ある。

そして、全国で2606人(平成24年4月1日~は人口約4~7万に対して1人おくという基準)の職員がいる。

しかしながら、この対人口基準は、一年区切りの基準であるのが問題である。

実際のケースでは年を跨いだり、継続して1つの相談を受けることなども多くみられ、児童福祉司1人あたり担当ケース数は100件を超える地域も場所によっては存在している。

このように、児童福祉司等の職員の人員不足という問題も抱えている。

- 政策の効果の薄さ

また、最近の「朝日新聞」の記事にもあるように、相次ぐ法改正が行われ、児童虐待に関する議論や改善策が講じられているにもかかわらず、児童虐待の件数は増加し続けていることがあげられる。

また、先日の「日経新聞」で、児童虐待の相談件数が過去最大になったとの報道があった。

- 更に、今現在、児童虐待予防などの施策は、各都道府県といった自治体にゆだねられているため、地域間で格差があったり、効果的な施策が他自治体に共有されにくいという問題もある。

- 虐待予防の取り組みである事業の実施率の問題。

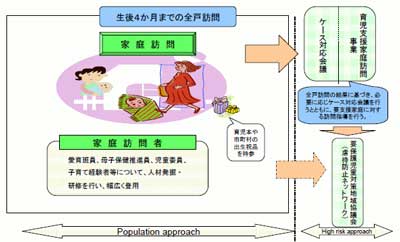

虐待予防の取り組みである、乳幼児家庭全戸校門事業や養育支援訪問事業といったものが、万遍なく広まっていないという問題がある。

平成 22 年7月11日現在で、全国 1,750 市町村のうち、両事業(乳児家庭全戸訪問事業・養育支援訪問事業)を実施している市町村は、(略)、1,001 市町村(57.2%)にとどまっており、560 市町村(32.0%)では乳児家庭全戸訪問事業は実施していても、次のステップである養育支援訪問事業が行われていない、という問題がある。

また、全戸を訪問することが決められている、乳児家庭全戸訪問事業の訪問率については、調査母体の 656 市町村をみると、(略)81 市町村(12.3%)において訪問率が 80%未満となっていた。

(出典: 総務省『児童虐待の防止等に関する政策評価 <評価の結果及び勧告>』)

第五章 政策提言

私は、

- 児童虐待の防止をまず最優先とした政策を提言したい。なぜなら、虐待は児童の心と体にダメージを与えてしまうもので、起きてしまってからでは遅いのではないか、と考えたからである。

最大限に児童虐待を引き起こさないようなしくみを考え、それでも児童虐待が起きてしまった場合には、

- 虐待を早期発見・対処する仕組みについて政策提言をしていきたい、と考えている。

具体的に以下のことを提言したい。

- 児童虐待問題に従事する職員の更なる増員・体制の強化

年々増加傾向にある児童虐待の相談件数を考えても、一職員にかかる負担が大きくなっていると言える。まずは虐待問題を受け入れる側の体制を整える必要があると思う。

先日ニュースの特集で、定年退職した職員が、児童虐待に関する専門知識があることから働き続けているという話があった。このように、多様で柔軟な人材登用も、虐待問題を解決していく上で必要なのではないかと考える。

- 母親の孤立化を防ぐ取り組みの強化

「虐待はどの家庭にも起こる可能性がある」ということを念頭に置き、虐待防止の観点から母親が育児の不安やストレスを軽減できるしくみ作りが大切なのではないかと考えた。

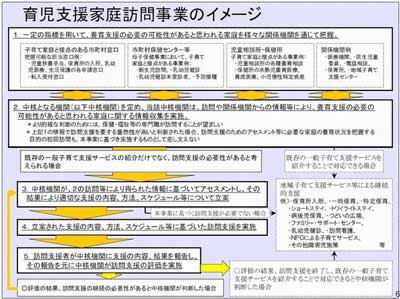

まずは、100%の実施率に至っていない、乳児家庭全戸訪問事業・養育支援訪問事業の2つの事業を、実施率100%を目指し推進していく必要がある。

次に、私は上記のデータから、母親が児童虐待防止の活動に、どのように関われるのかを知らないという状況が目立っていることが問題だと考えた。この状況を打開するために、各自治体の子育て支援に関する広報体制を改善する必要があると感じている。

- 早期に乳幼児とのふれあいの機会を増やす

上記の乳幼児ふれあい事業は、寺田清美『赤ちゃんと小中高生とのふれあい交流事業(授業)の重要性-スタッフとして現場からの声-』に以下の記述があるように、一定の効果があるものであると考えられる。

今回の事業報告から,中高生や赤ちゃん協力者そして職員も,それぞれがこうした場所や環境を求めていたことや同じ児童・生徒が同じ乳幼児と継続的にかかわることで相乗効果がみられ(寺田2004A),継続性が大切であることや思いやりの気持ちが育まれることが,実際の声や感想文(資料3)から明らかになった。赤ちゃんに触れあった瞬間,参加者の表情が皆柔らかく変化していったことも事実である。

育児ストレスは、誰しもが感じることだと思うが、私は、事前に子どもの接し方や特徴を知っていることで、そのストレスが軽減されることもあるのではないかと考える。この乳幼児ふれあい事業は、協力施設の確保やスタッフの問題などで、継続的に、また広域で実施することは難しいという側面がある。実施できないような地域でも、学校授業の一環として、育児の映像を通じた学習をすることも可能なのではないかと考える。

参考文献

Last Update:2013/02/02

© 2013 Mai Ebihara. All rights reserved.