尋媶摦婡

尰嵼偺帺摦擇椫嬈奅偼丄攔僈僗婯惂傗憶壒婯惂側偳偺塭嬁偱丄崱傑偱恖婥偩偭偨幵庬傪惗嶻廔椆偣偞傞傪摼側偐偭偨傝丄婎弨抣傪僋儕傾偡傞偨傔僶僀僋偦偺傕偺偺惈擻傪棊偲偟偰惢憿偟側偗傟偽側傜側偐偭偨傝側偳丄擇椫幵傪惗嶻偡傞偵偁偨傝偄傠偄傠嬯楯偟偰偄傞傛偆偱偡丅偦偙偱丄偙傟偐傜偺擇椫幵嬈奅偑偳偺傛偆偵怴偨側擇椫幵傪惢憿偟偰偄偔偺偐丄偦偟偰丄偡偱偵尩偟偄婯惂傪壽偟偰偄傞惌晎偑峏側傞婯惂傪壽偡偺偐丄傑偨丄壽偝傟偨応崌擇椫嬈奅偼偳偺傛偆偵懳墳偟偰偄偔偺偐側偳偺尋媶傪偟傛偆偲巚偄傑偡丅復棫偰

- 戞堦復丂攔弌僈僗婯惂丒憶壒婯惂偺撪梕

- 戞擇復丂婯惂屻偺崙撪偺棳捠乮媡桝擖婯惂乯

- 戞嶰復丂奀奜(墷廈)偺婯惂撪梕媦傃崙撪偵偍偗傞怴偨側婯惂惌嶔

- 戞巐復丂崙撪4戝儊乕僇乕偵偍偗傞媄弍妚怴

- 戞屲復丂惌嶔採尵

戞堦復丂攔僈僗婯惂丒憶壒婯惂偺撪梕

- 崙搚岎捠徣偵傛傞暯惉17擭偵巤峴偝傟偨攔僈僗婯惂偵傛傝丄暯嬒抣偱堦巁壔扽慺検乮CO)偼婯惂慜13.0g/km偐傜婯惂屻 2.0g/km偵側傝85%偺嶍尭丄扽壔悈慺検(HC)偼婯惂慜 2.0g 偐傜尨晅堦庬偲尨晅擇庬乮50乣125cc乯偼0.5g/km 偵側傝75%偺嶍尭丄偦傟埲忋偼婯惂屻0.3g/km偵側傝85%偺嶍尭丄拏慺巁壔暔検(Nox)偼婯惂慜0.3g/km偐傜婯惂屻0.15g/km偵側傝50%偺嶍尭偑丄傾僀僪儕儞僌帪偱傕堦巁壔扽慺検乮CO)偼婯惂慜4.5%偐傜婯惂屻3.0%偲33%偺嶍尭丄扽壔悈慺検(HC)偼婯惂慜2000ppm偐傜婯惂屻尨晅堦庬偲尨晅擇庬乮50乣125CC乯偼1600ppm偲20%偺嶍尭丄偦傟埲忋偼1000ppm偲50%偺嶍尭偑媊柋晅偗傜傟偨丅

- 憶壒婯惂偼嬤愙攔婥憶壒朄偺婎弨抣偑暯惉10擭婯惂埲慜偲暯惉10擭婯惂丄暯惉13擭婯惂丄傑偨丄嵟嬤偱偼暯惉22擭婯惂偲4夞曄傢偭偰偍傝丄尨晅戞堦庬乮50CC傑偱乯偱偼偦傟偧傟95dB丄84dB丄84dB丄84dB丄尨晅擇庬乮50傪挻偊丄125CC傑偱乯偱偼95dB丄95dB丄90dB丄90dB丄寉擇椫帺摦幵乮125傪挻偊丄250CC傑偱乯偱偼99dB丄94dB丄94dB丄94dB丄彫宆擇椫帺摦幵乮250CC埲忋乯偱偼99dB丄99dB丄94dB丄94dB乮偦傟偧傟暯惉10擭婯惂埲慜丄暯惉10擭婯惂丄暯惉13擭婯惂丄暯惉22擭婯惂偺弴乯偲側偭偰偍傝丄傑偨丄暯惉22擭婯惂偱偼壛懍帪偺婯惂傕壽偝傟丄尨晅戞堦庬乮50CC傑偱乯偼71乮79乯dB丄尨晅擇庬乮50傪挻偊丄125CC傑偱乯偼71乮79乯dB丄寉擇椫帺摦幵乮125傪挻偊丄250CC傑偱乯偼73乮82乯dB丄彫宆擇椫帺摦幵乮250CC埲忋乯偼73乮82乯dB偲側偭偨丅

- 仸壛懍憱峴憶壒偵偍偄偰偼丄乮乯偺傕偺偼旕宆幃巜掕幵摍偺傕偺偱偁傞丅屄恖桝擖摍偵傛傝丄崙撪偵斕攧偝傟傞擇椫幵乮旕宆幃巜掕幵摍乯偵偮偄偰偼丄暯惉22擭3寧傑偱枹婯惂偱偁偭偨丅摨擭4寧埲崀偐傜婯惂偝傟偰偄傞傕偺偺丄儊乕僇乕枖偼惓婯桝擖幰偑斕攧偡傞擇椫幵乮宆幃巜掕幵摍乯偵斾傋婯惂抣偑娚榓偝傟偰偄傞忬嫷偱偁傞丅

戞擇復丂婯惂屻偺崙撪偺棳捠乮媡桝擖婯惂乯

- 媡桝擖幵偲偼丄崙奜傊偺桝弌梡偵惗嶻偝傟偨傕偺傪堦搙桝弌偟丄偦傟傪嵞搙桝擖偟偨傕偺偺偙偲偱偁傞偑丄偙傟傑偱丄儎儅僴傗僗僘僉丄僇儚僒僉丄儂儞僟偲偄偭偨崙撪儊乕僇乕偑惢憿偡傞擇椫幵偱丄戝攔婥検僗億乕僣僞僀僾偼丄傎偲傫偳堦搙墷暷偵桝弌偟偨傕偺傪嵞桝擖偡傞媡桝擖幵偲偟偰斕攧偝傟偰偄偨丅崙撪偱偼1990乣2007擭傑偱丄嵟崅弌椡100PS傪挻偊傞僶僀僋偼惗嶻丒斕攧偱偒側偄偲偄偆婯惂偑峴傢傟偰偒偨偨傔丄戝攔婥検偺崅弌椡偺僶僀僋偼偦偺傑傑偱偼斕攧偱偒側偐偭偨丅偟偐偟桝擖幵偼偙偺婯惂傪庴偗側偄偨傔丄偙偺傛偆側僶僀僋偵崌朄揑偵忔傞庤抜偲偟偰丄媡桝擖幵偑恖婥傪廤傔偨丅 恖婥幵庬偼嵟崅弌椡婯惂偑側偔側偭偨屻傕媡桝擖偝傟懕偗偨偑丄偙傟偼摿偵憶壒婯惂偵偮偄偰桝擖幵偼2010擭傑偱壛懍憱峴憶壒媦傃掕忢憱峴攔婥憶壒偺揔梡偑柶彍偝傟丄嬤愙攔婥憶壒偺傒偺揔梡偲側偭偰偄偨偙偲偐傜丄僼儖僷儚乕幵椉偺媡桝擖偑峴偄傗偡偐偭偨偨傔丄嫤媍巇條儌僩僋儘僢僒乕側偳偵忔傞偨傔偺媡桝擖偑峀偔峴傢傟偨丅偟偐偟丄2008擭9寧偐傜帺摦幵攔弌僈僗婯惂偑桝擖幵偵偍偄偰傕揔梡偝傟傞偙偲偲側傝丄墷廈EURO-嘨傗戜榩戞5婜婯惂側偳偺崙撪婯惂抣懳墳偟偰偄側偄2僒僀僋儖僄儞僕儞搵嵹幵傗僉儍僽儗僞乕巇條幵側偳偺桝擖偼旕忢偵崲擄偵側偭偨丅傑偨憶壒婯惂偵偍偄偰傕2010擭偐傜偼墷廈婎弨偑揔梡偝傟偨偨傔丄僼儖僷儚乕巇條幵傪斕攧偡傞偙偲偑擄偟偔側偭偰偄傞丅

- 仸墷廈EURO-嘨丂墷廈偵偍偗傞攔僈僗婯惂偺帠丅尰嵼丄嘥乣嘨傑偱偁傝丄2014擭1寧傛傝EURO-嘩丄2017擭1寧傛傝EURO-嘪丄2020擭1寧傛傝EURO-嘫偑揔梡偝傟傞丅

- 仸戜榩戞5婜婯惂丂戜榩偵偍偗傞攔僈僗丄擱旓婯惂偺帠丅尰嵼丄戞1婜乣戞5婜傑偱偁傞丅

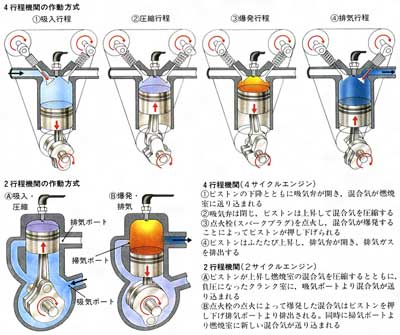

- 仾恾偼2僒僀僋儖僄儞僕儞偲4僒僀僋儖僄儞僕儞偺峴掱

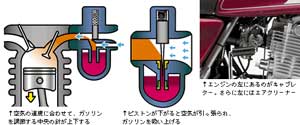

- 仾恾偼僉儍僽儗僞乕偺峔憿

戞嶰復丂奀奜乮墷廈乯偺婯惂撪梕媦傃崙撪偵偍偗傞怴偨側婯惂惌嶔

- 墷廈偵偍偗傞攔僈僗婯惂抣偼2007擭7寧偵揔梡偝傟偨EURO-嘨偱偼130cc枹枮偱偼CO偼2.62g/km丄HC偼0.75g/km丄NOx偼0.17g/km丄130cc埲忋偱偼丄CO偑2.62g/km丄HC偑0.33g/km丄NOx偑0.22g/km偲側偭偰偄傞丅2014擭1寧偵揔梡偝傟傞EURO-嘩偱偼丄130cc枹枮偼CO偑1.97g/km丄HC偑0.56g/km丄NOx偑0.13g/km丄130cc埲忋偼CO偑1.97g/km,HC偑0.25g/km丄NOx偑0.17g/km偲側偭偰偄傞丅2017擭1寧偵揔梡偝傟傞EURO-嘪偱偼丄130cc枹枮偼CO偑1.14g/km丄HC偑0.38g/km丄NOx偑0.07g/km丄130cc埲忋偱偼丄CO偑1.14g/km丄HC偑0.17g/km丄NOx偑0.09g/km偲側偭偰偄傞丅2020擭1寧偵揔梡偝傟傞EURO-嘫偱偼丄CO偑1g/km丄HC偑0.1g/km丄NMHC乮旕儊僞儞扽壔悈慺乯偑0.068g/km丄NOx偑0.06g/km丄PM乮棻巕忬暔幙乯偑0.045g/km偲側偭偰偄傞丅

- 仸EURO-嘫偼丄2016擭1寧傑偱偵娐嫬傊偺昡壙傪幚巤偟丄昁梫偵墳偠偰婯惂抣丒揔梡帪婜傪尒捈偟

- 墷廈偵偍偗傞憶壒婯惂抣偼丄壛懍憱峴憶壒偵偍偄偰丄80cc枹枮偼75dB丄81乣175cc偼77dB丄176cc埲忋偼80dB偲側偭偰偄傞丅

- 崙撪偵偍偗傞怴偨側婯惂惌嶔偲偟偰丄壛懍憱峴憶壒婯惂偺尒捈偟偑峴傢傟偨丅偦偺攚宨偲偟偰丄擇椫幵偺壛懍憱峴憶壒婯惂奐巒偐傜偍傛偦40擭偑宱夁偟偰偄傞偑丄幵椉偺惈擻摍偺岦忋偵傛傝丄尰嵼偱偼壛懍憱峴憶壒帋尡忦審偼幚嵺偺巗奨抧憱峴偱巊梡偝傟傞壛懍忬懺偲偼棧傟偰偄傞帠傗丄僄儞僕儞偺揹巕惂屼壔偵傛傝丄尰峴壛懍帋尡朄偵懳偟丄偦偺帋尡忦審偺傒壛懍傪梷偊傞帠丄傑偨偼憶壒儗儀儖傪壓偘傞帠偵傛傝嫋梕尷搙傪枮懌偟丄帋尡忦審埲奜偱偼晄揔摉偵憶壒儗儀儖偑戝偒偔側傞帠偑桳傝摼傞偲偟偰丄ECE R41-04傪2014擭傛傝揔梡偡傞梊掕偱偁傞丅ECE R41-04偲偼丄岎捠棳偵偍偄偰峆忢揑偵敪惗偡傞憶壒傊偺懳嶔偺偨傔丄僄儞僕儞媄弍偺敪払偵懳墳偡傞偲偲傕偵巗奨抧憱峴偱巊梡昿搙偺崅偄憱峴忬懺傪傛傝斀塮偡傞怴壛懍帋尡朄偺帠偱偁傝丄尰峴帋尡朄乮TRIAS乯偲偺斾妑偲偟偰丄憶壒抣偺昡壙懳徾偲側傞懍搙偼巊梡昿搙偑崅偄丄崙撪巊梡幚懺偵偍偄偰丄Clss2.3乮51cc埲忋乯偺幵椉偱偼丄尰峴帋尡朄偺慡奐壛懍偼幚憱峴偱偺憱峴忬懺偲偼偐偗棧傟偰偄傞堦曽丄怴帋尡朄偵傛傞栚昗壛懍搙偼丄幚憱峴偱巊梡偝傟傞壛懍搙堟偺忋尷偲偟偰揔愗偱偁傞帠丄MT幵偵偍偄偰偼丄怴壛懍帋尡朄偺嶲徠壛懍搙偵傛傝丄幚憱峴偱巊梡偝傟傞僊儎偺拞偱傕丄掅傔偺傕偺偑慖掕偝傟偰偄傞帠丄壛懍搙偲憶壒抣偺娫偵偼崅偄慄宍憡娭偑妋擣偝傟偨帠偐傜丄怴壛懍朄偵偍偗傞慡奐壛懍憱峴帪偺憶壒抣偲掕忢憱峴帪偺憶壒抣偐傜偺慄宍曗娫偵傛傞丄婯惂抣偺嶼弌傪偟偰偄傞 摍偑嫇偘傜傟傞丅婯惂抣偵偮偄偰偼丄50cc枹枮偼73dB丄51乣125cc偼74dB丄126cc埲忋偼77dB偲側偭偰偄傞丅

- R41-04偵偍偄偰丄撍弌偡傞憶壒傊偺懳嶔偑専摙偝傟偰偄傞丅偙傟偼丄51cc埲忋偺擇椫幵偱偼丄巗奨抧憱峴偵偍偗傞慡奐壛懍偺巊梡昿搙偼掅偄偲峫偊傜傟傞傕偺偺丄巊梡偝傟偆傞憱峴忬懺偱偁傝丄偦偺嵺偺憶壒抣偼懠偺岎捠憶壒偵斾傋撍弌偟偆傞丅怴壛懍帋尡朄偱偼丄慡奐壛懍帪偺憶壒抣偲丄掕忢憱峴帪偺憶壒抣偐傜慄宍曗娫偵傛傝婯惂抣傪嶼弌偡傞偨傔丄掕忢憱峴帪偺憶壒抣偑掅偄幵椉偼丄慡奐壛懍帪偺憶壒抣偑戝偒偄幵椉偱傕婯惂抣偺嫋梕尷搙傪枮懌偟偆傞帠偐傜丄撍弌偡傞憶壒偵懳偟偰丄婯惂抣亄5dB偺忋尷傪愝偗偰偄傞丅

- R41-04偵偍偄偰丄捛壛憶壒婯掕乮ASPE乯偺昁梫惈偑専摙偝傟偰偄傞丅偙傟偼丄僄儞僕儞偺揹巕惂屼壔偵傛傝丄壛懍帋尡朄偺帋尡忦審偺傒憶壒儗儀儖傪壓偘傞帠偑壜擻偵偵側傝丄帋尡忦審傪忋夞傞傑偨偼壓夞傞僄儞僕儞夞揮悢偱偼晄揔摉偵憶壒儗儀儖偑戝偒偔側傞偙偲偑婲偙傝摼傞偲偄偆帠偱丄126cc埲忋偺幵椉偵懳偟丄怴壛懍帋尡朄偺忦審偲偼堎側傞夞揮悢偱偺憶壒儗儀儖偑嬌抂偵戝偒偔側傞幵椉傪攔彍偡傞帠傪栚揑偵丄捛壛憶壒婯掕乮Additional Sound Emission Provision乯傪摫擖丄25戜偺幵椉幚應僨乕僞傪尦偵丄忋尷抣傪愝掕丅

- R41-04偵偍偄偰丄怴壛懍帋尡朄偵傛傞憶壒婯惂偵傛傝丄掕忢憱峴憶壒偵懳偟偰傕憶壒掅尭岠壥偑婜懸弌棃傞偺偱偁傟偽丄婯惂廳暋夝徚偺娤揰偐傜丄変偑崙撈帺偺婯惂偱偁傞掕忢憱峴憶壒婯惂偵偮偄偰丄攑巭偺専摙傪峴偆丅傑偨丄僞僀儎専摙夛偵偍偄偰丄擇椫幵梡僞僀儎憶壒偼摴楬増摴憶壒傊偺塭嬁偼彫偝偄偲峫偊丄尰帪揰偱偼擇椫幵梡僞僀儎偵懳偡傞僞僀儎扨懱憶壒婯惂偼昁梫側偄偲偄偆寢榑傪弌偟偰偄傞丅彯丄巐椫帺摦幵偵偮偄偰偼丄僞僀儎憶壒偵懳偡傞婯惂傪愝偗傞丅

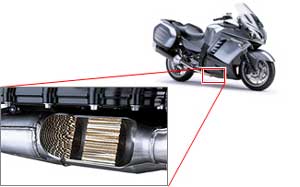

- 娐嫬徣偑丄攔僈僗掅尭懳嶔偲偟偰丄攔婥娗攔弌僈僗嫋梕尷搙栚昗抣傪尰峴婯惂傛傝3乣6妱掅尭偡傞偲偲傕偵丄攔弌僈僗帋尡僒僀僋儖傪悽奅摑堦帋尡僒僀僋儖乮WMTC乯偵曄峏偡傞偲偟偨丅傑偨丄挀幵帪偵擱椏僞儞僋偐傜攔弌偝傟傞擱椏忲敪僈僗傊偺婯惂傪摫擖偟丄攔弌僈僗掅尭憰抲偺婡擻晄椙傪娔帇偡傞幵嵹幃屘忈恌抐乮OBD乯僔僗僥儉偺憰旛傪媊柋偯偗傞帠傪暯惉28擭偵奐巒偡傞曽恓丅

戞巐復丂奺儊乕僇乕偺媄弍妚怴

- HONDA丄KAWASAKI丄SUZUKI丆YAMAHA偺崙撪4戝儊乕僇乕偵偍偗傞媄弍妚怴偵偮偄偰丄偄偔偮偐嵦傝忋偘傛偆偲巚偆丅

- 崙撪4戝儊乕僇乕偺拞偱傕嵟戝庤偱偁傞HONDA偱偼丄僯儏乕儈僢僪僐儞僙僾僩僔儕乕僘偲丄125cc僗僋乕僞乕梡僌儘乕僶儖僄儞僕儞傪奐敪偟偨丅僯儏乕儈僢僪僐儞僙僾僩僔儕乕僘偲偼丄掅丒拞懍堟偱椡嫮偄僩儖僋惈擻偲丄桪傟偨娐嫬惈擻傪椉棫偝偣偨傕偺偱偁傝丄 NC700S丄NC700X丄INTEGRA偺3儌僨儖偵搵嵹偝傟偰偄傞丅偙傟傪搵嵹偟偨幵懱偺擱旓偼丄摨僋儔僗偺僗億乕僣儌僨儖偲斾妑偟偰丄40亾埲忋傕岦忋偟偰偄傞丅125cc梡僌儘乕僶儖僄儞僕儞偲偼丄傾僀僪儕儞僌僗僩僢僾丒僔僗僥儉傪搵嵹偟偨傕偺偱丄僙儖僼僗僞乕僞乕偲僟僀僫儌寭梡偺儌乕僞乕偵傛傞妸傜偐偱惷偐側巒摦偲丄抦擻壔偝傟偨敪揹惂屼偵傛傞敪揹帪偺僼儕僋僔儑儞掅尭丄傑偨丄僄儞僕儞奺晹偺掅僼儕僋僔儑儞壔偵傛傝丄摨攔婥検偺僗僋乕僞乕梡僄儞僕儞偲斾妑偟偰丄栺25亾偺擱旓岦忋傪幚尰偟偨丅

丂

丂

- 忋恾偼丄嵍偑僯儏乕儈僢僪僐儞僙僾僩僔儕乕僘偱丄塃偑125cc僗僋乕僞乕梡僌儘乕僶儖僄儞僕儞丂丂弌強HOMDA儂乕儉儁乕僕傛傝

- KAWASAKI偱偼丄 儊僞儖僴僯僇儉怗攠傪奐敪偟偨丅偙傟偼丄攇宍僗僥儞儗僗敄枌傪愊憌偟偨僴僯僇儉嵽偵怗攠傪僐乕僥傿儞僌偝偣偨傕偺偱丄偙傟偵傛傝丄僄儞僕儞惈擻傪懝側傢偢丄僋儕乕儞側攔僈僗惈擻傪椉棫偝偣偰偄傞丅

- 忋恾偼丄儊僞儖僴僯僇儉怗攠丂丂弌強KAWASAKI儂乕儉儁乕僕傛傝

- SUZUKI偱偼丄擱椏揹抮僗僋乕僞乕傪奐敪偟偨丅擱椏揹抮偼CO2攔弌検傪僈僜儕儞幵偺敿暘埲壓偵偡傞帠偑弌棃傞乮擱椏揹抮偼CO2傪攔弌偟側偄偑丄悈慺傪庢傝弌偡抜奒偱CO2傪攔弌偡傞応崌偑偁傞乯丅傑偨丄悈慺偼怓乆側暔幙偐傜庢傝弌偡帠偑弌棃丄愇桘偵埶懚偟側偄幮夛偺幚尰偵峷專偡傞丅

- 忋恾偼丄嵍偑擱椏揹抮僗僋乕僞乕偺峔憿丄塃偑擱椏揹抮偺峔憿丂丂弌強SUZUKI儂乕儉儁乕僕傛傝

- YAMAHA偱偼丄DMFC僔僗僥儉偲丄PEFC僔僗僥儉傪奐敪偟偨丅偙傟傜偼偳偪傜傕擱椏揹抮偺帠偱偁傞偑DMFC僔僗僥儉搵嵹幵偼丄僫儞僶乕僾儗乕僩傪晅偗丄岞摴傪憱峴偡傞帠偑嫋壜偝傟偰偄傞悢彮側偄擱椏揹抮擇椫幵偺堦偮偱偁傞丅

戞屲復丂惌嶔採尵

丂嵟屻偵惌嶔採尵偲側傞偑丄惌晎偼丄帠嬈巇暘偗偵偰丄儊乕僇乕偵揹摦媦傃擱椏揹抮擇椫幵埲奜偺媄弍奐敪乮ex,僯儏乕儈僢僪僐儞僙僾僩僔儕乕僘傗儊僞儖僴僯僇儉怗攠乯傊偺帒嬥墖彆傪偟丄奺儊乕僇乕傊偺媄弍妚怴傊偺屻墴偟傪偡傞傋偒偱偁傞偲巚偆丅傑偨丄晄惓夵憿幵偵懳偡傞庢傝掲傑傝偺嫮壔傪偡傞傋偒偱偁傞偲巚偆丅嶲峫暥專

- 擇椫偺惗嶻廔椆偑巭傑傜側偄乣攔僈僗婯惂丒憶壒婯惂偺塭嬁乣

- 僶僀僋攔僈僗婯惂偲擱旓

- JMCA丂慡崙擇椫幵梡昳楢崌夛HP

- YAHOO!昐壢帠揟2僒僀僋儖僄儞僕儞

- dB偲偼

- 墷廈攔僈僗婯惂

- 墷廈憶壒婯惂

- 僞僀儎憶壒婯惂

- 怴偨側婯惂

- R41-04

- R41-04

- 憶壒婯惂媦傃R41-04

- 2僒僀僋儖僄儞僕儞偲4僒僀僋儖僄儞僕儞

- 僉儍僽儗僞乕

- 悽奅摑堦帋尡僒僀僋儖乮WMTC乯

- HONDA偵偍偗傞媄弍妚怴

- KAWASAKI偵偍偗傞媄弍妚怴

- SUZUKI偵偍偗傞媄弍妚怴

- YAMAHA偵偍偗傞媄弍妚怴

- 撪妕晎偵傛傞媄弍妚怴傊偺帒嬥墖彆

Last Update:2013/02/01

©2010 Tadashi Izawa. All rights reserved.