悈價僕僱僗乣抧曽帺帯懱偑奀奜價僕僱僗偵恑弌偡傞偨傔偵

憗堫揷戝妛丂幮夛壢妛晹俆擭

惌嶔壢妛尋媶僛儈

彫搰丂桟夘

尋媶摦婡

乮侾乯悈暥壔傊偺嫽枴

丂巹偼丄崙嵺岎棳僒乕僋儖偱棷妛惗偺惗妶巟墖妶摦偵庢傝慻傫偱偄傞丅枅擭丄棷妛惗偑擔杮偵傗偭偰棃偰嬃偔偙偲偺堦偮偵丄悈摴悈偑堸傔傞偙偲偑偁傞丅傾儊儕僇恖偺棷妛惗偵暦偔偲丄僇儕僼僅儖僯傾偺壠掚偱偼丄儃僩儖僂僅乕僞乕偑堦斒揑偱丄悈摴悈偼僈乕僨僯儞僌傗愻戵丄僔儍儚乕梡偩偲偄偆丅傑偨丄拞崙杒嫗偱傕丄悈摴娗偺戺傝傗廘偄偑崜偔丄堸傓偙偲偼偱偒側偄傜偟偄丅

丂悈摴悈偑堸傔傞崙偼丄悽奅偱偼愭恑崙乮墷廈乯傪拞怱偵侾侾僇崙偺傒偲尵傢傟偰偄傞偑丄惗偒傞偨傔偵昁梫側悈偼丄奺崙偺惗妶暥壔偵傕戝偒偔娭學偡傞偺偱偼側偄偐偲巚偄丄奺崙偺悈摴帠忣偵嫽枴傪帩偭偨丅

乮俀乯崙撪偵傕塭嬁椡傪憹偡悈價僕僱僗偺懚嵼

丂乽帒尮偲偟偰偺悈偺壙抣偵擔杮偼偙傟傑偱婥偯偄偰偙側偐偭偨乧乿丄娐嫬偺庼嬈偵偰悈價僕僱僗偱戝偒側椡傪帩偮乽償僃僆儕傾僂僅乕僞乕丒僕儍僷儞乿偺幮堳偺曽偺榖傪暦偄偨偙偲偑丄傕偆堦偮偺偒偭偐偗偩丅

丂恔嵭埲崀丄巹偼丄娐嫬僄僱儖僊乕栤戣偵娭怱偑偁偭偨偑丄愇桘傗揤慠僈僗側偳偼丄傑偡傑偡僄僱儖僊乕惌嶔傗奜岎偱拲栚傪廤傔偰偄傞丅偲偙傠偑丄嵟嬤偼丄悈偑偙傟傜偲摨偠傛偆偵崙偺婱廳側帒尮偵側傝偮偮偁傞偲偄偆榖傪巉偭偨丅壛偊偰丄奜帒杮宯婇嬈乮償僃僆儕傾乯偑崙撪偱傕婛偵峀搰巗偺忋悈宱塩偵拝庤偟偰偄傞偙偲傪抦傝丄奜崙婇嬈偑擔杮偺悈摴悈傪嶌偭偰偄傞偙偲偵堘榓姶偲晄埨傪妎偊偨丅

乮俁乯尒妛偱抦偭偨悈摴峴惌偺幚懺

丂埲忋偺傛偆偵悈偵懳偟偰栤戣堄幆傪帩偭偰偄偨偲偙傠丄愭擔丄娐嫬偺庼嬈偺堦娧偲偟偰丄墶昹巗偺偁傞忩悈応巤愝偵尒妛偵峴偔婡夛偑偁偭偨丅

丂埬撪偟偰偔傟偨悈摴嬊怑堳偺曽偵丄乽帺帯懱偼悈價僕僱僗偵偮偄偰偳偆巚偆偺偐乿偲幙栤偟偨偲偙傠丄乽岞塩抍懱偱偁傞帺帯懱偑價僕僱僗丄傑偟偰偼奀奜價僕僱僗偵庢傝慻傓偺偼尰幚偱偼擄偟偄乧乿偲榖偝傟偰偄偨丅埬撪偟偰偄偨偩偄偨怑堳偺曽傪娷傔丄尰応偺曽偼偍偄偟偄悈偺嫙媼偺偨傔偵擔乆搘椡偝傟偰偄傞傛偆偩偑丄悈摴巤愝偺榁媭壔栤戣傗嵿惌擄側偳偺栤戣偑懚嵼偡傞拞丄崱屻傕帺帯懱偼埨慡側悈傪嫙媼偡傞偙偲偑偱偒傞偺偐娭怱傪傕偭偨丅

尋媶栚揑

丂尋媶偺栚揑偲偟偰丄悽奅偺奺抧堟偺悈價僕僱僗偺忬嫷傪摜傑偊丄悈摴帠嬈幰偺拞偱傕丄摿偵抧曽帺帯懱偵徟揰傪摉偰偰丄悈價僕僱僗偺壽戣偲夝寛嶔傪峫偊偰偄偒偨偄丅

復棫偰

- 彉復丂丂尋媶摦婡丂

- 戞堦復丂悽奅偱惉挿偡傞悈價僕僱僗

- 戞擇復 抧堟偺悈帠忣嘆拞崙

- 戞嶰復 悈儊僕儍乕偲偼

- 戞巐復丂抧堟偺悈帠忣嘇拞嬤搶丄傾僼儕僇丂

- 戞屲復丂怴嫽崙偺戜摢

- 戞榋復丂崙撪偺悈摴峴惌

- 戞幍復丂抧曽帺帯懱偺摦偒

- 戞敧復丂ODA偲悈價僕僱僗偺娭學

- 戞嬨復丂惌嶔採尵丂抧曽帺帯懱偲柉娫婇嬈偺楢実

戞堦復 悽奅偱惉挿偡傞悈價僕僱僗

丂悈價僕僱僗偲偼丄忋悈丄壓悈丄岺嬈梡悈丄擾嬈梡悈丄嵞惗悈丄奀悈扺悈壔側偳傪懳徾偲偡傞悈娭楢偺價僕僱僗傪偄偆丅

丂嬤擭丄拞崙丄搶撿傾僕傾丄杒傾僼儕僇側偳怴嫽崙偱偼恖岥憹壛傗宱嵪敪揥偵傛傞岺嬈壔偑挊偟偔丄悈偺巊梡検偑媫寖偵奼戝偟偰偄傞丅偙偺偙偲偵傛傞悈幙埆壔丄偝傜偵搒巗晹傊偺恖岥偺廤拞偵傛傝悈晄懌偑婲偒丄忋壓悈摴惍旛側偳悈價僕僱僗偑媫懍偵奼戝偟偰偄傞丅

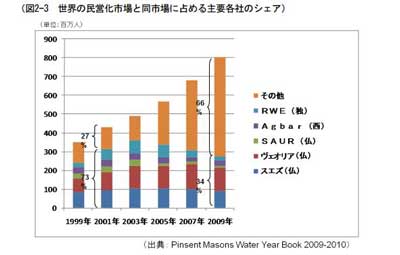

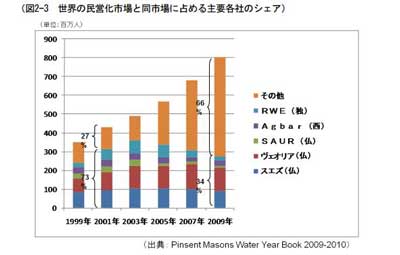

丂宱嵪嶻嬈徣偱偼丄悽奅偺悈價僕僱僗巗応偼丄2007擭偺栺36挍墌偐傜2025擭偵偼栺87挍墌乮栺俀.係攞乯偲憹壛孹岦偵偁傞偲偟偰偄傞丅悈價僕僱僗偱偼丄寶愝傪扴偆僄儞僕僯傾儕儞僌婇嬈丄悈張棟枌傗億儞僾傪嫙媼偡傞晹嵽儊乕僇乕丄帠嬈偵搳帒偡傞憤崌彜幮傗嬥梈婡娭丄擔杮偱偼挿擭悈摴宱塩偺庡懱偱偁傞抧曽帺帯懱偲懡條側僾儗乕儎乕偑懚嵼偡傞丅

悈價僕僱僗媫怢偺攚宨

- 悽奅偺悈帒尮偺晄懌

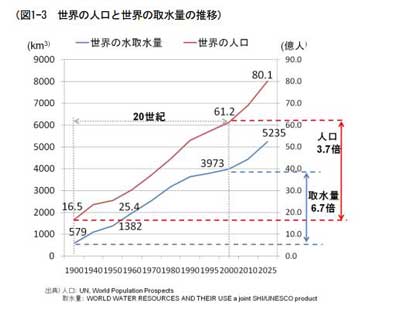

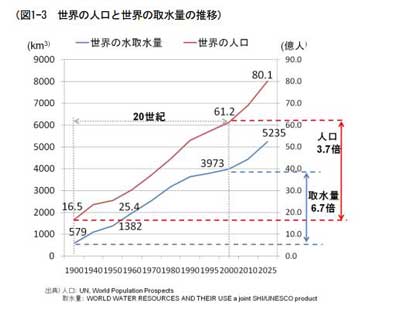

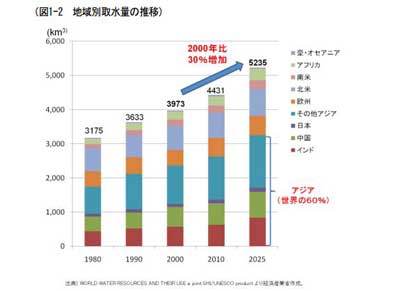

丂抧媴昞柺偵偼栺13.9壄km3偺悈偑懚嵼偡傞偲偄傢傟偰偄傞偑丄偙偺戝敿偼奀悈傗昘壨摍偺巊梡偱偒側偄悈偱偁傝丄恖娫偑棙梡偱偒傞悈偼丄抧媴忋偺傢偢偐侽丏侽侾亾偟偐側偄丅

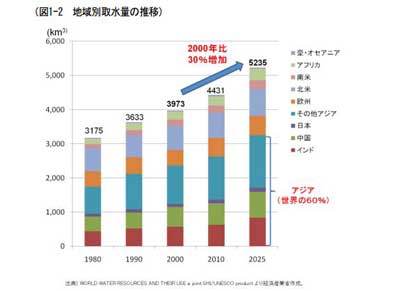

丂悈偺巊梡検偼惗妶悈弨偺岦忋偵斾椺偟偰忋徃偟丄岺嬈壔丄擾嬈壔偑恑傫偩俀侽悽婭偺侾侽侽擭偱偼丄恖岥偺憹壛偵懳偟丄悈偺巊梡検偑偦傟埲忋偺儁乕僗偱憹壛偟偰偒偨丅偦偺拞偱傕尰嵼丄惉挿偑挊偟偄傾僕傾側偳偺怴嫽崙偱偼丄悽奅偺慡庢悈検偺栺6妱傪愯傔丄崱屻傕悈偺廀梫偼埲壓傛偆偵憹壛偑尒崬傑傟傞丅

- 怴嫽崙偺悈巊梡検偺憹壛

- 嬤擭偺悈價僕僱僗偺拲栚

丂嬤擭丄嵟傕憗偔悈價僕僱僗偑庢傝忋偘傜傟偨偺偼丄侾俋俋俀擭偺乽抧媴僒儈僢僩乿偱偁傞丅偦傟埲崀丄侾俋俋俈擭偐傜俁擭偛偲偵奐嵜偝傟傞悽奅悈僼僅乕儔儉偵偍偄偰丄悈偵娭偡傞婇嬈丄媄弍幰丄妛幰丄NGO丄崙嵺婡娭傪拞怱偵丄悽奅偺悈栤戣傗悈惌嶔偑媍榑偝傟丄悽奅揑偵傕拲栚偝傟傞傛偆偵側偭偰偒偨丅

丂傑偨丄俀侽侽侽擭偵僯儏乕儓乕僋偱奐偐傟偨崙楢儈儗僯傾儉僒儈僢僩偱偼丄崙楢儈儗僯傾儉奐敪栚昗偲偟偰丄乽俀侽侾俆擭搙傑偱偺埨慡側堸椏悈傪棙梡偱偒側偄恖乆偺妱崌傪敿尭偡傞乿偙偲偑栚昗偵宖偘傜傟偨丅

丂偝傜偵偙偙悢擭偱偼丄俀侽侽俉擭偺儕乕儅儞僔儑僢僋偑宊婡偲側傝丄掅柪偡傞愭恑崙巗応偐傜丄妋幚偵惉挿偡傞怴嫽崙巗応偺墵惙側僀儞僼儔巗応偑悽奅偐傜拲栚傪梺傃傞傛偆偵側偭偨丅怴嫽崙偵偍偗傞岞嫟僀儞僼儔偱偺悈暘栰偺妱崌偼戝偒偔丄俷俤俠俢偺梊憐偵傛傞偲丄俀侽俁侽擭傑偱偺岞嫟僀儞僼儔搳帒偺撪丄悈僀儞僼儔偑愯傔傞妱崌偼丄栺俆侽亾乮俀俀挍墌乯偲嫄戝側傕偺偲峫偊傜傟偰偄傞丅

- 崙撪偱偺拲栚

丂堦曽丄崙撪偺摦偒偲偟偰丄俀侽侾侽擭俇寧偵悰捈恖惌尃偑乽嫮偄宱嵪乿傪栚昗偲偟偰宖偘偨乽怴惉挿愴棯乿偑偁傞丅偙偺惌嶔偱偼丄尨敪傗岎捠僀儞僼儔偲暲傫偱忋壓悈摴僀儞僼儔偺傾僕傾揥奐傪僀儞僼儔桝弌偺崙壠愴棯僾儘僕僃僋僩偺堦偮偵埵抲晅偗偰偄傞丅傑偨丄偙偙悢擭偺憤崌彜幮偵偍偗傞奀奜偺悈摴帠嬈傊偺搳帒價僕僱僗偑惙傫偱偁傞丅

戞擇復 抧堟偺悈帠忣丂嘆丂拞崙

- 悈帒尮偺晄懌偲墵惙側悈廀梫

丂傑偢丄怴嫽崙偺拞偱嵟傕巗応偺怢傃偑婜懸偝傟傞乮傑偨丄偦傟偩偗悈帒尮偺晄懌丒墭愼偑怺崗側乯偺偼丄拞崙偱偁傞丅

丂宱嵪嶻嬈徣偵傛傞偲丄拞崙偼丄慡悽奅偺恖岥偺2妱乮13.5壄恖乯傪梚偡傞堦曽偱丄抧媴忋偺6亾偺悈尮偟偐帩偨側偄丅摿偵丄杒嫗傪娷傓拞崙搶杒晹偵偍偗傞悈偺廀媼忬嫷偑怺崗偲側偭偰偍傝丄偙傟傑偱偺30擭偱抧壓悈尮偑200儊乕僩儖壓偑傝丄悈尮偺悈幙埆壔偑寽擮偝傟傞丅

丂傑偨丄崙搚偺惣晹丄杒晹偱偼丄偦傟傑偱偺揱摑揑側塉悈傪巊偭偨擾嬈偐傜丄燇燆擾嬈傊偺僔僼僩偑恑傒丄搚忞偺墫椶偺懲愊傗搚抧傗偣偵傛偭偰丄墿壨忋棳丒拞棳偱偺嵒敊壔傕怺崗側栤戣偲側偭偰偄傞丅庡梫俈壨愳偱偼丄傎傏慡偰偑墭愼忬懺偵偁傞偲偝傟丄摿偵擾懞晹偱偼岺応攔悈偵傛傞廳嬥懏偺悅傟棳偟傗壓悈摴惍旛丄惂搙偑惍偭偰偄側偄抧堟傕懡偄丅

丂搒巗晹偺乽悈摴悈乿偱傕丄埨慡婎弨傪枮偨偟偨攝媼抧堟偼丄傢偢偐慡懱偺俆侽亾偱偁傞偲惌晎偺挷嵏偱敾柧偟丄敿悢偼墭悈偑乽悈摴悈乿偵崿偠偭偰攝悈偝傟偰偄傞忬嫷偱偁傞丅

- 巗応慡懱傪撈愯偡傞悈儊僕儍乕

丂偙偺傛偆側帠懺偐傜丄拞崙惌晎偼丄俀侽侽俇擭偐傜偺巐擭娫偱丄庡梫搒巗偱壓悈張棟巤愝傪侾愮偐強丄忩悈応傪俉侽侽乣俋侽侽偐強偺寶愝梊掕傪敪昞偟偨丅

丂傑偨丄戞11師屲僇擭寁夋乮2006-2010乯偱偼丄搒巗晹偺壓悈晛媦棪傪90亾偵堷偒忋偘傞傋偔憤妟栺2.8挍墌偺搳帒傪寛掕偟偰偍傝丄堷偒懕偒戞12師屲僇擭寁夋偵堷偒宲偑傟傞尒崬傒偱偁傞丅

丂拞崙偺悈價僕僱僗巗応偼丄恖岥憹壛丒宱嵪惉挿傪攚宨偵慡帠嬈暘栰丒慡嬈柋暘栰偱偺惉挿偑尒崬傑傟丄2025擭偵偼悽奅偺悈價僕僱僗巗応偺栺15亾乮12.4挍墌乯傪愯傔傞悽奅嵟戝偺巗応偱偁傞丅

丂傑偨丄巗応慡懱偺奼戝偵敽偄丄惌晎偼丄奜崙帒杮丄柉娫帒杮偺庴擖傪嫋壜偟偰偍傝丄慡巟弌妟偵愯傔傞柉娫暘偺妱崌傕崅傑偭偰偄傞丅俋7擭偺揤捗偺僾儘僕僃僋僩傪旂愗傝偵丄拞崙巗応偵偄偪憗偔恑弌偟偨悈儊僕儍乕偺償僃僆儕傾傗僗僄僘偼丄拞崙偺帺帯懱悈摴嬊乮帺棃悈岞巌乯偵帒杮嶲夋偟丄挿婜偺僐儞僙僢僔儑儞價僕僱僗偵懡悢庢傝慻傫偱偄傞丅

戞嶰復丂悈儊僕儍乕偲偼

丂偱偼丄拞崙傪巒傔悽奅偺悈巗応偵偡偱偵恑弌偟丄崅偄攧傝忋偘傪屩傞悈儊僕儍乕偲偼丄偄偭偨偄壗側偺偐丅

丂悈儊僕儍乕偲偼丄悽奅奺崙偱柉塩壔偟偨悈摴帠嬈偵嶲擖偟偰偄傞嫄戝婇嬈偺偙偲傪巜偟丄墷暷偵嫆揰傪偍偔償僃僆儕傾丄僗僄僘丄僥儉僘丒僂僅乕僞乕偑偁偘傜傟傞丅

丂償僃僆儕傾僂僅乕僞乕乮暓乯偼丄僼儔儞僗偺儕儓儞巗偺悈摴嫙媼帠嬈偺偨傔偵侾俉俆俁擭愝棫偝傟偨僕僃僄儔儖丒僨僜乕偑曣懱偲側偭偰偍傝丄侾俆侽擭埲忋偺悈摴宱塩丒娗棟偺幚愌傪帩偪丄尰嵼俇俋僇崙偱帠嬈傪揥奐偟偰偄傞丅乮俀侽侾俀擭搙乯丅侾俉俇侾擭偵偼僷儕巗偐傜俆侽擭娫偺僐儞僙僢僔儑儞宊栺傪庴戻偟丄偦偺屻傕丄侾俉俉侽擭偵偼丄僀僞儕傾丄侾俋侽侽擭戙偵偼丄儘儞僪儞丄儀儖儕儞偲恑弌偟丄尰嵼傑偱僼儔儞僗傪拞怱偵墷廈偵偍偗傞忋壓悈摴帠嬈偺傎偲傫偳偺妱崌傪愯傔偰偒偨丅侾俋俉侽擭戙埲崀丄墷廈埲奜偺抧堟偵傕恑弌偟丄俀侽侽俋擭帪揰偱丄慡悽奅偺媼悈恖岥偼俋俆侽侽枩恖丄忩悈巤愝偺俆侾俈俇偐強丄壓悈張棟恖岥偼俇俉侽侽枩恖丄壓悈張棟売強俁侾係俁売強偵忋傞悽奅堦偺悈摴婇嬈偱偁傞丅

- 償僃僆儕傾偺嫮傒偲愴棯

丂偦偺帠嬈愴棯偺摿挜乮嫮傒乯傪俁偮偁偘傞丅

- 堦偮栚偵丄憤崌悈帠嬈偲偟偰偺嫮傒乮僷僢働乕僕壔愴棯乯偱偁傞丅

丂償僃僆儕傾偑庤偑偗傞帠嬈偼丄忋悈丒壓悈張棟巤愝偺塣揮堐帩娗棟偐傜丄岺応岦偗偺僾儔儞僩僄儞僕僯傾儕儞僌(EPC) 堦斒巗柉岦偗偺悈摴椏嬥挜廂僒乕價僗丄岺嬈梡悈丒岺嬈攔悈側偳偺嶻嬈暘栰偱偺塣揮堐帩娗棟傑偱偲暆峀偔丄抧曽帺帯懱傗柉娫屭媞偺媮傔傞僯乕僘偵崌偭偨廮擃側採埬偑嫮傒偱偁傞丅

丂偙傟傜偼僼儔儞僗崙撪偺侾俆侽擭偺楌巎偺拞偱丄偁傜備傞悈帠嬈乮庢悈偐傜攔悈傑偱悈僒僀僋儖慡斒乯偵偐偐傢傞偙偲偑偱偒偨幚愌偺偨傔偱偁傞丅

- 擇偮栚偵丄偙偺僼儔儞僗崙撪偱偺嫮椡側帠嬈婎斦偱偁傞丅

丂償僃僆儕傾偺攧傝忋偘偺懡偔偼丄尰嵼傕崙撪偵偁傞丅僼儔儞僗偺巗応偼戝庤俁幮偵傛傞壡愯偵傛傝丄廂塿偑埨掕偟偰偍傝丄憗偔偐傜墷廈抧堟偵揥奐偟丄堎側傞抧堟丒暥壔偵懳墳偱偒傞僲僂僴僂丄媄弍偵壛偊偰奀奜恑弌偡傞嵺偺戝偒側嫮傒偲側偭偰偄傞丅

- 嶰偮栚偵丄挿婜宊栺偵傛傞廂塿惈偺妋曐偵偁傞丅

丂償僃僆儕傾偺摼堄偲偡傞暘栰偼抧曽帺帯懱偲偺僐儞僙僢僔儑儞宊栺偱偁傞丅僐儞僙僢僔儑儞宊栺偲偼丄僀儞僼儔巤愝偺塣揮丒堐帩娗棟偐傜峏怴丒夵椙傑偱偺愑擟傪柉娫婇嬈偑岞嫟晹栧偵戙傢偭偰扴偆宊栺偱偁傞丅宊栺婜娫偼寶愝旓梡傗搳帒夞廂偡傞偨傔偵俀侽擭乣俆侽擭偲挿婜揑側宊栺偱丄娗棟乮O仌M晹栧乯傪梫偡傞丅

丂償僃僆儕傾偑挿婜揑帇栰偵棫偭偰悈偺僒僀僋儖傪娗棟偡傞偙偲偱丄悈摴帠嬈偺峔惉偱嵟傕廂塿妱崌偺崅偄丄塣揮堐帩娗棟丄椏嬥挜廂晹暘傪償僃僆儕傾偑惪偗晧偆巇慻傒偲側傞丅傑偨偙傟偑偱偒傞棟桼偵偼丄悽奅18儢強偺僉儍儞僷僗丒僩儗乕僯儞僌僙儞僞乕偲尋廋奐敪婡娭偵傛傝丄廬嬈堳偺暆峀偄悈僗僉儖偺僩儗乕僯儞僌偺嫮壔偲撍敪揑側僩儔僽儖偵傕懳墳偱偒傞揰偑偁傞丅

戞巐復丂悽奅偺悈巗応丂嘇丂拞嬤搶丄傾僼儕僇

丂拞嬤搶丄傾僼儕僇抧堟偱戝偒側巗応傪愯傔傞偺偼丄僒僂僕傾儔價傾丄UAE丄僄僕僾僩丄傾儖僕僃儕傾丄僀儔儞丄儕價傾偱偁傞丅偙傟傜俇僇崙偺巗応婯柾偼2016擭偵偼俀丆係挍墌偵払偡傞尒崬傒偲偝傟偰偄傞丅

丂忋壓悈摴暘栰偺廀梫偼戝偒偄偑丄崱屻偼丄壓悈張棟暘栰偺寶愝丒O&M乮塣塩丒娗棟乯 嬈柋丄傑偨壓悈傪棙梡偟偨嵞惗悈傪拞怱偵惉挿偡傞尒崬傒偱偁傞丅

丂傑偨丄拞嬤搶偼偦偺朙晉側愇桘帒嬥傪傕偲偵僐僗僩偺崅偄奀悈扺悈壔偑80擭戙埲崀偵寶愝偝傟偰偒偨偑丄偦偺峏怴廀梫偑偁傞丅

丂偙偺奀悈扺悈壔巤愝偼丄屆偔偐傜偁傞壩椡敪揹強偵暪愝偝傟傞忲敪朄偐傜丄尰嵼丄僐僗僩偲懴媣惈偺椙偄擔杮偺慺嵽儊乕僇乕偑摼堄偲偡傞媡怹摟枌朄偺愗傝懼偊偑拲栚偝傟偰偄傞丅偙偺傛偆側媡怹摟枌偺椞堟偱偼丄屆偔偐傜奐敪偵拕巕偰偒偨擔杮偺慺嵽儊乕僇乕偵嫮傒偑偁傞偑丄嵟嬤偱偼丄傾僕傾側偳偺怴嫽惃椡偺戜摢偑挊偟偄丅

戞屲復丂怴嫽崙偺戜摢

- 僔儞僈億乕儖丂僂僅乕僞乕僴僽愴棯

丂僔儞僈億乕儖偼崙搚偑嫹偔悈帒尮偑彮側偔丄挿擭丄椬崙偺儅儗乕僔傾偐傜悈巊梡偺俆侽僷乕僙儞僩埲忋傪桝擖偟偰偒偨丅偲偙傠偑丄俀侽侽侽擭偺宊栺峏怴偱儅儗乕僔傾惌晎偑偦傟傑偱偺俀侽攞埲忋偺壙奿偵堷偒忋偘偰偒偨偙偲傪偒偭偐偗偵丄俀侽侽係擭丄惌晎偼丄埨慡曐忈偺娤揰偐傜傕帺崙偺悈帺媼棪傪崅傔傞偨傔丄僂僅乕僞乕僴僽愴棯傪敪昞偟偨丅

丂僂僅乕僞乕僴僽偲偼丄僔儞僈億乕儖偑惉挿偡傞悽奅偺悈巗応偺乮僴僽乯拞宲抧揰偵側傞偲偄偆堄枴偱丄崙撪奜偐傜偺尋媶奐敪婡娭傪廤愊偡傞偲偲傕偵丄崙撪偺忋壓悈嫙媼巤愝偺塣塩丒娗棟傪僴僀僼儔僢僋僗幮堦幮偵廤拞偟偰埾戸偟丄媫惉挿傪悑偘偰偄傞丅悈偵偐偐傢傞尋媶奐敪偱偁傟偽丄奀奜婇嬈偱傕帒嬥墖彆側偳偺桿抳丄桪嬾偟丄僔儞僈億乕儖偼崙嵺嫞憟椡傪崅傔傛偆偲偟偰偄傞丅

丂僴僀僼儔僢僋僗幮偱偼丄奀奜儊乕僇乕偐傜巤愝偵偐偐傢傞晹昳丒愝旛傪挷払偟偰丄帺幮偱偼僔僗僥儉傪拞怱偲偟偨寶愝丒堐帩娗棟傪扴摉偟丄悈儊僕儍乕偲摨偠偔僷僢働乕僕愴棯傪梡偄偰偄傞丅偙偺帠嬈幚愌傪妶偐偟丄嬤擭偼丄拞崙傗拞搶丒杒傾僼儕僇抧堟偱偺價僕僱僗傪媫懍偵奼戝偟偰偄傞丅

- 娯崙丂嶻姱妛嫇偘偰偺悈價僕僱僗偺悇恑

丂

丂娯崙偼丄偼傗偔偐傜悈價僕僱僗偵拝栚偟丄崙傪嫇偘偰庢傝慻傫偱偒偨丅

丂2007擭偵惌晎偼丄乽悈嶻嬈堢惉5僇擭嵶晹悇恑寁夋乿傪敪昞偟丄乽尰嵼侾侾挍僂僅儞掱搙偺崙撪悈娭楢嶻嬈偺婯柾傪俀侽侾俆擭搙傑偱偵俀侽挍僂僅儞埲忋偵堢偰丄悽奅10埵埲撪偵擖傞婇嬈傪俀偮埲忋堢惉偡傞乿偲偄偆寁夋傪敪昞偟偨丅

丂摿偵奀悈扺悈壔偱偺枌媄弍偺奐敪偵椡傪偄傟偰偍傝丄崱屻悽奅偱僔僃傾傪帩偮擔杮惢昳傪偟偺偖僐僗僩嫞憟椡傪愴棯偺梫偲偟偰偄傞丅俀侽侽係擭偐傜娐嫬徣偱偼丄惌晎偵傛傞枌媄弍偺尋媶奐敪巟墖偺偨傔偵丄俇擭娫偱惌晎帒嬥俇俆侽壄僂僅儞乮栺俆侽壄墌乯丄偝傜偵岞嫟丒柉娫婇嬈偵俁俆侽壄僂僅儞乮俀俈壄墌乯傪搳偠偰偒偨丅俀侽侽俇擭偵偼丄奀悈扺悈壔娭楢媄弍奐敪偺偨傔偵戝宆崙壠僾儘僕僃僋僩傪奐巒偟丄梊嶼婯柾侾俇侽侽抲壄僂僅儞丄俀俆戝妛丄俇尋媶婡娭丄俀俉幮偐傜栺5000恖偺尋媶幰偑嶲壛偟偨丅

丂偝傜偵丄悈栤戣偵愊嬌揑側棝柧攷戝摑椞惌尃偱偼丄2009擭侾寧偵丄乽僌儕乕儞僯儏僨僃乕儖悇恑曽嶔乿偲偟偰巐戝壨愳偺惍旛帠嬈偲廃曈偺忋壓悈摴巤愝偺夵廋丒峏怴偵栺俀挍墌傪搳擖偟丄僜僂儖戝妛側偳嶻姱妛傪嫇偘偰悈嶻嬈堢惉偺僾儘僕僃僋僩傪悇恑偟偰偒偨丅

丂尰嵼偺偲偙傠崙撪偱傕忋壓悈摴偺柉塩壔偺摦偒偑偁傝丄柉塩壔朄埬偺惉棫傪栚巜偟偰偄傞偑丄媍榑偑傑偲傑傜偢朄惂壔偵偼偄偨偭偰偄側偄丅乮俀侽侾侽擭搙乯

丂娯崙偱偼丄崙撪偺悈摴帠偺偍傛偦俆妱傪崙塩婇嬈偱偁傞娯崙悈尮岞幮乮K僂僅乕僞乕乯偺惉挿偑挊偟偄丅

丂惌晎偼崙撪偺僟儉奐敪偐傜梡悈嫙媼帠嬈偺懡偔傪宱尡偝偣丄偝傜偵奀奜揥奐偵椡傪擖傟偰偄傞丅偙傟傑偱偼丄僷僉僗僞儞丄僇儞儃僕傾丄儌儞僑儖丄搶僥傿儌乕儖丄儀僩僫儉側偳偱悈尮奐敪挷嵏偵庢傝慻傫偱偄偰丄俀侽侾侽擭偵僾儔儞僩偑姰惉偟偨偺偼丄侾俉僇崙丄俁侽僾儘僕僃僋僩丄憤妟俁俆俈壄僂僅儞偵偺傏傞丅崱屻偼丄悈張棟偺僆儁儗乕僔儑儞丄奀悈扺悈壔偺僔僗僥儉傕娷傔丄奀奜偺堐帩娗棟暘栰傪慱偭偰偄傞丅

- 僗儁僀儞丂柉塩壔偺幚慔

丂

丂僗儁僀儞偼丄1995丒1996擭偲懕偄偨姳偽偮傪宊婡偵奜崙偐傜偺搳帒傪懀恑偟丄傛傝懡偔偺柉娫帠嬈幰偺嶲壛偵岦偗偨巗応奐曻傪恑傔傞偨傔丄1997擭偐傜崙撪偺悈價僕僱僗巗応偺奐曻傪専摙丅1999擭偵偼丄僗儁僀儞崙夛偺娐嫬埾堳夛偵偍偄偰丄悈尮曐岇偺偨傔偺棫朄傪幚尰丅

丂偙傟偵傛傝丄惌晎偑昁梫側僙僋僞乕偵悈傪嵞暘攝偡傞乽僂僅乕僞乕僶儞僋乿偺愝棫傗丄奀悈扺悈壔傗嵞棙梡悈妶梡偵娭偡傞怴偨側婯惂偑愝偗傜傟偨丅

丂悈價僕僱僗傊偺柉娫帠嬈幰偺嶲壛偼丄僼儔儞僐惌尃壓偵偍偄偰偼婯惂偝傟偰偄偨傕偺偺丄1976擭埲崀丄柉娫帠嬈幰偺嶲壛棪偼彊乆偵崅傑傝傪尒偣傞傛偆偵側偭偨丅2010擭傑偱偵偼丄慡嫙媼宊栺偺75亾偑柉娫帠嬈幰偵傛傝塣塩偝傟傞尒崬傒偱偁傞丅

戞榋復丂崙撪偺悈摴峴惌偺栤戣揰

丂奀奜傗怴嫽崙偺悈價僕僱僗偺嶲擖偑惃偄偵偁傞拞丄擔杮崙撪偺悈摴峴惌傗悈價僕僱僗傊偺摦偒偼偳偆側偭偰偄傞偺偐丅

丂崙撪偵偼悈摴偺嫙媼傪扴偆悈摴宱塩巗挰懞偼丄侾係侽俋帺帯懱偁傞丅

丂偦偺懡偔偺忋壓悈摴偺宱塩偱栤戣帇偝傟偰偄傞偙偲偵偼丄

- 嘆巤愝偺榁媭壔偵傛傞峏怴栤戣

- 嘇抧曽帺帯懱偺嵿尮晄懌

- 嘊悈摴嬊怑堳偺崅楊壔傗戅怑偵傛傞恖嵽晄懌丄悈摴媄弍偺宲彸晄懌

- 嘋恖岥尭彮偵傛傞彨棃偺椏嬥廂擖尭

偑偁傞丅嘆偼摿偵怺崗偱丄尰嵼巊梡偝傟偰偄傞忋壓悈摴傗悈摴娗偑晘愝偝傟偨偺偼丄崅搙惉挿婜侾俋俇侽乣俈侽擭戙偛傠偑懡偔丄懴梡擭悢傪挻偊偨悈摴娗偺攋楐帠屘偑枅擭懡悢敪惗偟偰偄傞丅

丂娭惣偱偼丄懴梡擭悢偺係侽擭偵払偟偨悈摴娗偺妱崌偑俁妱傪挻偡偲傕偄傢傟偰偄傞偑丄帺帯懱偺嵿惌擄傗悈摴娗偺曗廋丄夵慞偵偼敎戝側旓梡偑妡偐傞偨傔丄夵廋偑捛偄晅偄偰偄側偄偺偑尰忬偱偁傞丅

帺帯懱偺宱塩嫮壔偲悈摴朄夵惓

丂偦偺條側攚宨偐傜丄傑偡傑偡悈摴帠嬈偺宱塩婎斦偺嫮壔偲岠棪壔偑傛傝媮傔傜傟偰偄傞丅

丂偟偐偟丄屆偔偐傜柉塩壔偟偰偄偨墷暷偵斾傋偰丄擔杮偱偼丄悈摴帠嬈偼巗挰懞傗導側偳偺抧曽岞嫟抍懱偑塣塩偡傞岞塿帠嬈偲側偭偰偄傞丅

丂岞塿帠嬈偲偼丄揹婥丄僈僗偺條偵巗柉惗妶偵晄壜寚側帠嬈僒乕價僗偱偁傝丄岞嫟惈傪廳帇偡傞偨傔丄棙塿傪捛媮偟偵偔偄惈幙偑偁傞丅傑偨丄夁摉嫞憟傪偝偗傞偨傔丄婇嬈偺嶲擖婯惂傗崙傗帺帯懱偺曗彆嬥偱擔杮偺悈摴帠嬈偼挿偄娫曐岇偝傟偰偒偨丅偝傜偵丄偙偺傛偆側曐岇惌嶔偐傜崙撪偺悈摴媄弍偼丄奀奜偱柉娫婇嬈偵斾傋丄僐僗僩嫞憟椡偑側偄偙偲傕栤戣偲偝傟偰偄傞丅

丂偙偺傛偆側棟桼偐傜丄惌晎偼彨棃偺悈摴帠嬈偺柉塩壔偵岦偗丄暯惉侾係擭偵偼悈摴朄夵惓傪巤峴偟偰丄悈摴帠嬈幰偵傛傞戞嶰幰傊偺嬈柋埾戸傊偺惂搙壔偟偰偒偨丅

丂夵惓偝傟偨悈摴朄偱偼丄

- 悈摴帠嬈幰偵傛傞戞嶰幰傊偺嬈柋埾戸偺惂搙壔

- 悈摴帠嬈偺峀堟壔偵傛傞娗棟懱惂偺嫮壔

- 棙梡幰偵懳偡傞忣曬採嫙

偑悇恑偝傟偨丅

丂偙偺堄恾偲偟偰丄悈摴帠嬈偺扴偄庤偱偁傞悈摴帠嬈幰偼丄戝敿偑拞彫婯柾偺帠嬈幰乮巗挰懞乯偱偁傝丄悈幙摍偺娗棟懱惂偑嬌傔偰惼庛偱偁傞偙偲偐傜媄弍椡偺崅偄戞嶰幰乮懠偺悈摴帠嬈幰摍乯偵嬈柋傪埾戸偟偰揔惓偵娗棟傪峴偆偨傔偺婯掕偺惍旛傪峴偆慱偄偑偁偭偨丅

丂偝傜偵摨擭偺夵惓偱偼丄抧曽岞塩婇嬈傊偺柉娫宱塩庤朄偺摫擖傪悇偟丄傾僂僩僜乕僔儞僌丄PFI摍偺桳岠妶梡傪捠偠偨巗応嫞憟尨棟傪悇恑偟偰偄傞丅

戞幍復丂抧曽帺帯懱偺摦偒

- 搶嫗搒

丂搶嫗搒偼丄悈價僕僱僗傪乽崙嵺峷專乿偲峫偊丄偦偺奀奜揥奐偵愊嬌揑偱偁傞丅

丂搶嫗搒偺僂儕偲偟偰丄悈幙偺埆偄悈偱傕張棟偱偒傞崅偄忩悈張棟媄弍丄悽奅偱傕椶傪傒側偄楻悈棪俁僷乕僙儞僩丄椏嬥挜廂棪俋俋僷乕僙儞僩偲偄偆悈摴僒乕價僗偺崅偝偑偁傞丅

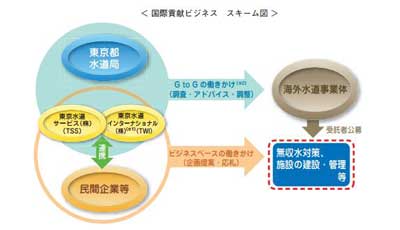

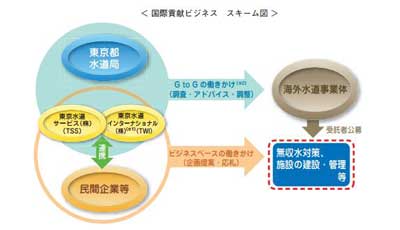

丂偙偺傛偆側嫮傒傪傕偲偵丄俀侽侾侽擭偺搶嫗悈摴宱塩僾儔儞俀侽侾侽偱偼丄戞嶰僙僋僞乕偱偁傞偲搶嫗悈摴僒乕價僗乮俿俽俽乯傪愝棫偟丄俀侽侾俀擭偵偼丄奀奜帠嬈傪愱栧偲偡傞搶嫗悈摴僀儞僞乕僫僔儑僫儖姅幃夛幮乮TWI乯傪憂棫偟丄崙嵺峷專偵椡傪擖傟偰偒偨丅

丂傑偨丄搶嫗悈摴偺媄弍丒僲僂僴僂傪捈愙惌晎崅姱偵懳偟偰傾僺乕儖偟丄悈價僕僱僗偺僯乕僘傪扵傞偨傔丄挅悾捈庽搒抦帠傪抍挿偲偡傞搶嫗悈摴崙嵺揥奐儈僢僔儑儞抍傪奺崙偵攈尛偟偰偗偨丅偙傟傑偱偵丄傾僕傾傪拞怱偵儅儗乕僔傾丄僀儞僪丄僀儞僪僱僔傾丄儀僩僫儉丄儌儖僨傿僽丄偵攈尛幚愌偑偁傞丅

丂偝傜偵丄柉娫婇嬈巟墖僾儘僌儔儉傪奐巒偟偨丅偙傟偼丄崱屻丄奀奜價僕僱僗傪悇恑偡傞偵偁偨傝丄柉娫婇嬈偲偺楢実傗憡庤崙偐傜偺帇嶡偺庴擖傟丄徯夘丄奀奜忣曬偺廂廤丒採嫙丒儕僗僋挷嵏偵傛傝柉娫婇嬈傪屻墴偟偡傞帋傒偱偁傞丅

丂悈摴僀儞僼儔偺摿挜偲偟偰嫄妟側寶愝旓梡偐傜堐帩娗棟旓偑敪惗偡傞帠嬈偱偁傞偨傔丄婇嬈偩偗偱側偔丄惌晎傗抧曽帺帯懱偲偄偆怣棅偁傞娕斅傪捠偟偨僩僢僾僙乕儖僗傗楢実偑昁梫偲偟偰偄傞丅俀侽侾俁擭偵偼丄搶嫗搒偑僞僀墹崙 庱搒寳悈摴岞幮偲僶儞僐僋巗撪偵偍偗傞俿俽俽弌帒偺尰抧崌曎夛幮偲偺柍廂悈懳嶔帠嬈偺宊栺傪掲寢偟偨丅

- 墶昹巗乯

丂擔杮偱嵟弶偵嬤戙悈摴傪摫擖偟偨墶昹巗偱偼丄憗偔偐傜悈摴暘栰偱崙嵺嫤椡傪峴偭偰偒偨楌巎偑偁傝丄悈價僕僱僗偱傕偦偺幚愌傪妶偐偡曽恓偱偁傞丅

丂墶昹巗偼丄侾俋俈俁擭偵惌晎偺梫惪偐傜傾僼僈僯僗僞儞傊悈摴嬊怑堳偺攈尛偟偨偙偲傪偒偭偐偗偵丄俀侽侾侾擭傑偱偵俀俀侽侽恖傪挻偊傞奀奜偐傜偺尋廋惗傪庴偗擖傟丄楻悈媄弍傗悈摴娗偺夵廋媄弍側偳奀奜尋廋偵幚愌偑傞丅

丂偝傜偵丄JICA偺ODA傪捠偠偰丄栺俀侽侽恖傪崌寁俀俈偐崙偺攈尛偟偰偒偨丅乮2007乯擭偐傜2擭娫丄儀僩僫儉丒僼僄巗偵偍偄偰崙嵺嫤椡婡峔乮JICA乯偵傛傞媄弍嫤椡僾儘僕僃僋僩偵慡柺揑偵嫤椡偟丄尋廋堳傪庴偗擖傟偰偄傞丅

丂崱屻偼丄偦偺傛偆側悈偵偐偐傢傞媄弍丒恖嵽嫙梌傪價僕僱僗偲偟偰奀奜偵揥奐偟偰偄偙偆偲偄偆峫偊偺傕偲丄俀侽侾侽擭墶昹巗偼侾侽侽僷乕僙儞僩弌帒偱墶昹僂僅乕僞乕傪愝棫偟偨丅摿偵崙嵺娭楢帠嬈偱偼丄擔杮惌晎帒嬥偱峴偆挷嵏忦審傪庴戸偟偨婇嬈偵僐儞僒儖僥傿儞僌傪嫮壔偟偰偄傞丅

丂偝傜偵丄墶昹悈價僕僱僗嫤媍夛傪敪懌偟丄柉娫婇嬈偲墶昹巗偑曐桳偡傞悈娭楢媄弍丄僲僂僴僂偺嫟桳偟丄奀奜揥奐傪栚巜偟偰偄傞丅

- 杒嬨廈巗

丂杒嬨廈巗偱偼丄姱塩敧敠惢揝強憂嬈側偳廳壔妛岺嬈偺敪揥偵傛傝丄怺崗側悈幙墭愼丄岞奞栤戣傪崕暈偟偰偒偨攚宨偐傜丄娐嫬僄僱儖僊乕丄悈暘栰偵偼崙撪偱傕娭怱偑崅偔丄偙傟傑偱巗挿帺傜丄悈價僕僱僗傪奀奜偵攧傝弌偦偆偲庢傝慻傫偱偒偨丅

丂偦偺椺偲偟偰丄JICA偺嫤椡偱丄1999擭偵奐巒偟偨僾僲儞儁儞搒悈摴岞幮傊偺媄弍嫤椡偑偁傞丅杒嬨廈巗悈摴嬊偼偙傟傑偱悈摴恖嵿堢惉僾儘僕僃僋僩偲偟偰僇儞儃僕傾偵44柤偺怑堳傪攈尛偟偰偄傞丅偝傜偵丄僇儞儃僕傾惌晎偐傜僙儞丒儌僲儘巗偺悈摴惍旛寁夋傪庴拲偟丄摨巗偵偍偄偰忋悈摴惍旛帠嬈偺婎杮寁夋偐傜岺帠巤岺娗棟傑偱偺僐儞僒儖僞儞僩嬈柋丄娗棟偡傞側偳奀奜暘栰偵抧曽帺帯懱偲偟偰偼偄偪憗偔忔傝弌偟偰偒偨丅

丂偦偺惉壥偲偟偰丄1993擭偵偼25僷乕僙儞僩偩偭偨僾僲儞儁儞搒偺悈摴晛媦棪偑90僷乕僙儞僩傪挻偊傞側偳丄栚妎傑偟偄惉壥傪偁偘丄杒嬨廈巗偺杒嫶寬帯巗挿偼丄僇儞儃僕傾惌晎偐傜嵟崅埵孧復傕庼梌偝傟偰偄傞丅

丂俀侽侾侾擭偵偼僂僅乕僞乕僾儔僓杒嬨廈偲偄偆丄壓悈偺枌張棟偺幚徹幚尡傗奀奜扺悈壔偺憿悈僨儌僾儔儞僩傪丄奀奜偐傜偺巊愡抍偵徯夘偡傞巤愝傪憂愝偟丄奀奜傊偺PR傕愊嬌揑偱偁傞丅

丂俀侽侾侽擭偵偼丄杒嬨廈巗奀奜價僕僱僗悇恑嫤媍偐傪柉娫婇嬈俆俈幮偲楢実偟偰敪懌偟丄崱屻偼丄僇儞儃僕傾偺娗棟幚愌傪傕偲偵悈價僕僱僗巗応傪奐戱偡傋偔丄拞崙偺戝楢巗丄崺柧巗偺媄弍巟墖傕幚巤偟偰偄傞丅俀侽侾俁擭屲寧偵偼丄儀僩僫儉偺僴僀僼僅儞巗悈摴岞幮偲忩悈応惍旛岺帠惪晧宊栺傪柉娫婇嬈偺(姅)恄峾娐嫬僜儕儏乕僔儑儞偲嫤椡偟偰掲寢偟偰偄傞丅

- 抧曽帺帯懱偺奀奜價僕僱僗偑偙傟傑偱恑傑側偐偭偨棟桼

丂偙偺傛偆偵丄抧曽帺帯懱偑攟偭偰偒偨崅搙側忋壓悈摴偺娗棟丒塣塩僲僂僴僂傪奀奜偵揥奐偟偰偄偔偙偲偼丄彨棃偺恖岥尭彮丒巤愝偺峏怴偵岦偗偨廂塿偺妋曐偲偄偆價僕僱僗偺堄枴偱廳梫偱偁傞偲峫偊傞丅

丂傑偨丄擔杮偑峷專偟偰偒偨俷俢俙傪偲偭偰傕怴嫽崙傪拞怱偵恖乆偺惗懚偵偐偐傢傞悈暘栰偱偼丄擔杮偺帺帯懱偺悈摴媄弍嫤椡偼丄崙嵺峷專偺堄枴偱傕戝偄偵悇恑偡傋偒偩偲峫偊傞丅

丂偟偐偟丄抧曽帺帯懱偺塣塩媄弍偼丄媄弍偙偦崅偄偑丄巗応偵尒崌傢側偄崅僐僗僩偲偄傢傟偰偄傞丅偝傜偵偼岞塩婇嬈偱偁傞帺帯懱偑奀奜價僕僱僗偵忔傝弌偡朄揑側崻嫆偑乮抧曽岞塩婇嬈朄丄抧曽岞柋堳朄丄側偳乯懚嵼偟側偄偙偲偑壽戣偲側偭偰偄傞丅偝傜偵丄怑堳偺尭彮傗崅楊壔偑恑傓拞偱杮嬈偱偁傞崙撪抧堟偺悈摴帠嬈偵壛偊丄暥壔傗惗妶偑堎幙偱偁傞奀奜抧堟偱悈價僕僱僗傪恑傔傞僴乕僪儖偼崅偄丅

戞敧復丂ODA偲悈價僕僱僗偺娭學

丂ODA偲偼丄惌晎傑偨偼惌晎偺幚巤婡娭偵傛偭偰奐敪搑忋崙傑偨偼崙嵺婡娭偵嫙梌偝傟傞傕偺偱丄奐敪搑忋崙偺宱嵪丒幮夛偺敪揥傗暉巸偺岦忋偵栶棫偮偨傔偵峴偆帒嬥丒媄弍採嫙偺偙偲偩丅

丂擔杮偺ODA幚愌偼丄2001擭偵10擭偵傢偨傝懕偄偨僩僢僾偺嵗傪暷崙偵忳傝丄2009擭偵偼栺94.7壄僪儖乮搶墷彅崙丄ODA懖嬈崙彍偔乯偱丄悽奅戞5埵偲側偭偰偄傞丅

丂悈張棟儊乕僇乕丄僄儞僕僯傾儕儞僌夛幮丄彜幮側偳柉娫偑奀奜偲嫞憟偡傞悈價僕僱僗偱偼丄偙傟傑偱ODA偺埬審偵娭傢傞偙偲偼奀奜幚愌偵偍偄偰幚愌偺彮側偄柉娫婇嬈偑悽奅偺悈巗応偵嶲擖偡傞偨傔偺廳梫側懌偑偐傝偲側偭偰偒偨丅

丂擔杮偼丄悈偲塹惗暘栰偱偼廬棃偐傜戝偒側峷專傪偟偰偍傝丄1990擭戙偐傜宲懕揑偵DAC彅崙偺拞偺僩僢僾僪僫乕偲偟偰巟墖傪幚巤偟偰偒偰偍傝丄2005擭偐傜2009擭傑偱偺5擭娫偱擇崙娫僪僫乕偺38%偵摉偨傞98壄僪儖偺ODA傪幚巤偟傑偟偨丅

丂偙偺傛偆側戝偒側梊嶼偵傛傞奀奜帠嬈傪擔杮偺悈張棟嶻嬈偑扴偆妱崌傪奼戝偟丄桳岠妶梡偡傞偙偲偑媮傔傜傟傞丅

ODA偺幚愌

ODA偺帠椺(僇儞儃僕傾)

丂擔杮偼丄楌巎揑偵宱嵪敪揥偲嶻嬈峔憿偺曄壔丄搒巗壔偺恑揥摍偵敽偭偰怺崗壔偟偨峖悈丄妷悈丄悈幙墭戺摍偺栤戣傪崕暈偡傞偨傔丄悈娭楢嵭奞偺寉尭丄悈棙梡挷惍丄悈幙墭戺杊巭摍偵娭偟偰僜僼僩丄僴乕僪椉柺偺懳嶔傪恑傔偰偒偨丅

丂偙偆偟偨宱尡傪奐敪搑忋崙偺悈偲塹惗偵娭偡傞忬嫷偺夵慞偵妶梡偟偰偍傝丄摿偵僇儞儃僕傾傊偺峷專偼桳柤偱偁傞丅

丂僾僲儞儁儞偺忋悈摴巤愝偼丄1990擭戙弶摢傑偱懕偄偨撪愴偺崿棎偺拞偱攋夡偝傟丄挿傜偔曻抲偝傟偰偄偨偨傔偵榁媭壔偟丄忩悈擻椡偑戝偒偔棊偪崬傫偨丅

丂擔杮偼1990擭戙敿偽傛傝柍彏帒嬥嫤椡偵傛傝丄僾僲儞儁儞巗偺忋悈摴巤愝偺忩悈応傪夵廋偟丄悈摴儊乕僞乕偺婡嵽傪嫙梌偟丄巗撪攝悈娗偺惍旛傪峴偭偨丅

丂10擭偵傢偨傞偙偆偟偨巟墖偺寢壥丄僾僲儞儁儞巗偺忋悈摴巤愝偺忩悈擻椡偼撪愴廔椆帪偺攞偵傑偱崅傑偭偨丅偙傟偵傛傝丄塹惗揑側悈傪嫙媼偱偒傞斖埻偼戝暆偵奼戝偟丄媼悈晛媦棪傕攞嬤偔偵忋徃偟偨丅傑偨24帪娫偺媼悈偑壜擻偵側傝丄巗撪偺媼悈忬嫷偼戝偒偔夵慞偟偨丅巤愝偺塣揮丒堐帩娗棟偺偝傜側傞岠棪壔傪偼偐傞偨傔丄擔杮偼抧曽帺帯懱偲嫤椡偟丄2001擭傛傝杒嬨廈巗悈摴嬊偐傜愱栧壠傪攈尛丄幚嵺偺巤愝偱媄弍傪嫵偊丄尰抧怑堳偲嫟摨偱儅僯儏傾儖傪嶌惉偡傞摍丄僀儞僼儔惍旛偲楢実偟偨媄弍嫤椡偵傛傞悈摴帠嬈偺恖嵽堢惉傪峴偭偰偄傞丅

戞嬨復丂惌嶔採尵丂抧曽帺帯懱偲柉娫婇嬈偺楢実

- 柉娫婇嬈偲偺媄弍楢実

丂埲忋偺撪梕傪摜傑偊偰抧曽帺帯懱偑奀奜價僕僱僗偵恑弌偟偰偄偔惌嶔採尵傪偟偨偄丅

丂抧曽帺帯懱偑奀奜價僕僱僗偵娭傢傞偨傔偵偼丄堦偮栚偵丄愊嬌揑側柉娫婇嬈偲偺媄弍丒宱塩僲僂僴僂偱偺楢実偑昁梫偱偁傞丅

丂悈儊僕儍乕偺嫮傒偵偼丄條乆側帠嬈暘栰丒媄弍傪慻傒崌傢偣偨憤崌悈摴帠嬈偲偟偰偺嫮傒偑偁偭偨丅傑偨丄娯崙傗僔儞僈億乕儖偺惉挿愴棯偱偼丄柉娫婇嬈堦幮偵悈摴帠嬈偺懡偔傪擟偣傞偲偄偆媄弍僲僂僴僂偺廤拞偑偦偺媫懍側惉挿偺梫場偵偁偮偨丅

丂堦曽丄柉塩壔偟偰偍傜偢丄嫄戝側悈婇嬈偑懚嵼偟側偄擔杮偱偼丄堐帩娗棟僲僂僴僂偼抧曽帺帯懱偵丄屄暿偺梫慺媄弍偼戝彫偝傑偞傑側婇嬈偵嶶嵼偡傞丅偦偺偨傔丄擔杮偺抧曽帺帯懱偼丄柉娫婇嬈偲傛傝僠乕儉傪慻傒丄偦偺崅搙側媄弍椡傪晲婍偵奀奜傊俹俼偡傋偒偱偁傞丅

丂偨偲偊偽丄恄屗巗偱偼丄崙搚岎捠徣偺巟墖偺傕偲丄柉娫婇嬈偺悈張棟媄弍傪梡偄偰丄壓悈墭揇偐傜敪惗偡傞僶僀僆僈僗傪巗撪偱憱傞揤慠僈僗帺摦幵偺擱椏偵棙梡偟偰偄傞丅傑偨丄墶昹巗悈摴嬊偱偼丄堦晹柉娫婇嬈偵埾戸偟偰丄墭揇張棟巤愝撪偱偺僶僀僆僈僗傪敪揹棙梡偟丄巤愝撪偺巊梡揹椡偺俉妱傪榙偭偰偄傞俹俥俬偺帠椺偑偁傞丅

丂偙偺傛偆側丄崙搚偑嫹偔娐嫬媄弍偺崅偝偑嫮傒偲偝傟傞擔杮偺媄弍偼丄拞搶彅崙側偳娐嫬偵堄幆偺崅偄崙乆偐傜偺娭怱傕旕忢偵崅偄偲偄偆丅恄屗巗偺椺偱偼丄奀奜偺幚梡壔偼傑偩専摙拞偱偁傞偑丄抧曽帺帯懱偑柉娫婇嬈偺媄弍楢実傪嫮壔偟丄暆峀偄帠嬈偺儅僱僕儊儞僩偑弌棃傞偙偲偑廳梫側億僀儞僩偱偁傞丅

- 柉娫婇嬈偺巟墖

丂抧曽帺帯懱偑奀奜價僕僱僗偵娭傢傞偨傔偵偼丄擇偮栚偵丄崙撪奜偱偺幚愌傪憹傗偡偨傔丄柉娫婇嬈偺巟墖偑廳梫偱偁傞丅

丂僀儞僼儔暘栰偲偟偰巗柉惗妶偵偐偐傢傞悈摴帠嬈偼丄偦偺怣棅惈丒幚愌偑奀奜偺擖嶥岎徛丒宊栺岎徛偱崅偔昡壙偝傟傞丅

丂摿偵丄奀奜恑弌偟偰偙側偐偭偨擔杮偼偦偺柺偑庛偔丄擖嶥忦審傪枮偨偝側偄応崌傕懡偄丅偦偙偱丄偙傟傑偱娗棟塣塩傪宱尡偟偰偙側偐偭偨柉娫婇嬈偺幚愌偺奼戝偑廳梫偲側傞丅

丂悈摴朄夵惓偱俹俥俬帠嬈乮姱柉楢実偟偰丄柉娫慻怐偺宱塩僲僂僴僂傗帒嬥椡傪妶偐偡偙偲乯偑摫擖偟傗偡偔側偭偨偙偲傪棟桼偵丄傛傝柉娫偺僄儞僕僯傾儕儞僌婇嬈偲帺帯懱偑嫤椡偟丄崙撪丒奀奜偱偺柉娫婇嬈偺幚愌傪愊傓偙偲偑偱偒傞丅

丂椺偊偽丄搶嫗搒偺嬥挰忩悈応偱偼丄柉娫偺帠嬈夛幮偑巤愝撪偺僐乕僕僃僱儗乕僔儑儞僔僗僥儉傪愝抲丒塣塩偟丄悈摴嬊偵揹椡媦傃忲婥傪嫙媼偟偰偄傞椺偑偁傞丅傑偨丄墶昹巗偑侾侽侽亾弌帒偟偨墶昹僂僅乕僞乕偺傛偆偵丄戞嶰僙僋僞乕偱偁傟偽岞塩婇嬈偱傕姅幃夛幮偺傛偆偵價僕僱僗偵恑弌偱偒傞傛偆偵側傞丅

丂偝傜偵丄帺帯懱偺柉娫婇嬈偺奀奜巟墖傕媮傔傜傟傞丅愳嶈巗悈摴嬊偑俰俥俤僄儞僕僯傾儕儞僌偲僷乕僩僫乕傪慻傫偩椺偱偼丄僆乕僗僩儔儕傾搶晹僽儕僗儀儞巗傪懳徾偵塉悈傗惗妶攔悈傪忩壔偟丄侾俆侽侽悽懷偵悈傪嫙媼偡傞僾儘僕僃僋僩傪俀侽侾侾擭偐傜巒傔偰偄傞丅偙傟偼丄僾儔儞僩傪寶愝偡傞俰俥俤偵懳偟偰丄愳嶈巗偑椏嬥挜廂傗棙梡幰偺懳墳側偳僒乕價僗偺僲僂僴僂傪嫵偊丄偝傜偵朄揑側庤懕偒柺傕巟墖偟偨丅埲忋偺傛偆偵奀奜價僕僱僗偺巟墖偑昁梫偲側傞丅

- 俷俢俙傗僩僢僾僙乕儖僗傪妶偐偟偨俹俼

丂嶰偮栚偵丄乽搶嫗乿傗乽墶昹乿偺傛偆偵抧曽帺帯懱偺僽儔儞僪傪慜柺偵弌偟偨丄僩僢僾僙乕儖僗偱偁傞丅

丂悈摴帠嬈戝偺婯柾偑彫偝偄擔杮偱偼丄婇嬈傛傝傕帺帯懱偺抦柤搙傪桳棙偵梡偄傞傋偒偱傞丅悈儊僕儍乕偱傕丄惌晎偺戝摑椞側偳僩僢僾傪搊梡偟偰悈摴僀儞僼儔偺桝弌偵椡傪擖傟偰偄傞丅偙傟傪尒廗偄丄悈摴帠嬈懱偑嶶嵼偟偰偄傞擔杮傕丄帺帯懱偺偙傟傑偱偺幚愌傪搶嫗搒偲偄偆僱乕儉僶儕儏乕傪傕偲偵悈摴媄弍傪慜柺偵攧傝弌偟偰偄偔傋偒偱偁傞丅

丂傑偨丄擔杮偺悈偲塹惗暘栰偱偺俷俢俙偺楌巎偼挿偔丄俀侽侽侽擭戙偵側傞傑偱悽奅偱傕墖彆妟侾埵傪埵抲偟偰偒偨丅偙偺楌巎傗丄墶昹巗偺傛偆偵悈摴偺崙嵺峷專偱抸偒忋偘偰偒偨彅奜崙偲偺娭學惈傪妶梡偟偰俹俼傪偟偰偄偔傋偒偱偁傞丅

嶲峫暥專

- 宱嵪嶻嬈徣乽悈價僕僱僗崙嵺揥奐尋媶夛曬崘彂乮悈價僕僱僗偺崙嵺揥奐偵岦偗偨壽戣偲嬶懱揑曽嶔乯偵偮偄偰乿乮傾僋僙僗擔丗2013/08/20乯

- 崙搚岎捠徣俫俹佀悈娗棟崙搚曐慡佀壓悈摴乮傾僋僙僗擔丗2013/08/20乯

- 奜柋徣HP丂仺丂奜岎惌嶔丂仺 ODA乮惌晎奐敪墖彆乯仺廳揰惌嶔丒暘栰暿揥奐仺悈偲塹惗乮傾僋僙僗擔丗2013/08/20乯

- 搶嫗搒悈摴嬊乮傾僋僙僗擔丗2013/08/20乯

- 暈晹憦擵乮2010乯乽悈價僕僱僗偺尰忬偲揥朷丂悈儊僕儍乕偺愴棯丒擔杮偲偟偰偺壽戣乿亀廡姧丂搶梞宱嵪俀侽侾侽擭係丆俋寧崋亁 p.68-72

- 媑懞榓廇()亀悈價僕僱僗偺怴挭棳亁

- 堜孎丂嬒()亀擔杮偺悈價僕僱僗偼悽奅偱彑偰側偄偺偐亁

- 嬍恀弐旻()亀悈價僕僱僗偺嫵壢彂亁

Last Update:2013/08/26/

©2013丂Yusuke Kojima All right reserved.