2011年3月11日に発生した東日本大震災は、東北地方の農漁村に甚大な被害をもたらした。その結果、今回の被災を期に生業から離れようと決断する人も多いと聞く。私は、日本の農漁業界が抱える様々な問題への関心もあり、同年夏に岩手県遠野市での援農ボランティア、釜石市での復興支援ボランティアを経験した。そこで、農村に暮らす人々にとって「農」とは何かを考え、改めて農地・漁港復興の課題を認識した。

震災後、政府は生活再建のための支援金支給など経済面でのサポートを充実させ、住まいの確保に力を注いだ。多くの農漁村が壊滅的な被害に遭ったことをうけて、農林漁業者に対する支援法も定めた。しかし、震災から1年以上が経過した現在も具体的な復興案の作成が進まない自治体がある。活動地としている岩手県釜石市箱崎地区がそのひとつである。

被災された方々が前向きに歩きだす足掛かりになるものは、家や仕事やお金とは限らない。それは、政府や都会に暮らす人には思いつかないようなものかもしれない。ボランティアの経験で感じたことをもとに、東北農漁村の農漁村らしい復興政策について考え、研究をすすめていきたい。

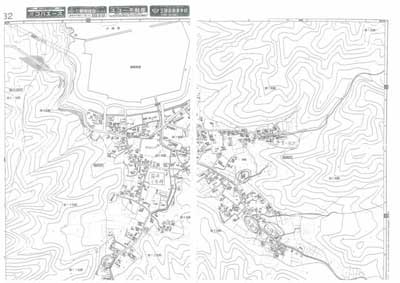

1 位置

岩手県釜石市の北東部、箱崎半島中ほどに位置し、国内有数の漁獲量を誇る三陸海岸の一部である。

JR釜石駅から車で約20分、最寄り駅であるJR山田線(東日本大震災の影響で宮古-釜石駅間運転見合わせ中)鵜住居駅から車で約10分。

鵜住居から大槌湾に沿って進み、箱崎トンネルを抜けた地区を指す。

校区は、釜石市立鵜住居小学校、市立釜石東中学校にあたる。

2 産業

漁師町として栄え、全人口の約半数が漁業を専業としていた。残り約半数の住民は釜石市内などに働きに出ていて、

新日本製鐵釜石製鐵所が栄えた近代からは製鉄業関連に勤める人も多く暮らしていた。特産品は、アワビやワカメをはじめとする

海産物である。

2 津波の概要

第一波 11日14時45分 引き0.1m

最大波 11日15時21分 4.1m以上

9.3m(釜石港湾合同庁舎・痕跡等から推定した津波の高さ)

※15.4m(大槌湾釜石東中学校近くの崖・遡上高)

3 人的被害

○釜石市

人口 39,996人(H23.2月末住民基本台帳)

死亡者数 885人(身元不明35人 H23.11.17現在)

行方不明者数 176人(H23.11.17現在)

○鵜住居地区

人口 6,630人

死亡者数 445人

行方不明者数 138人

◎箱崎地区

人口 約700人

死亡者・行方不明者 約70人

4 家屋被害

○鵜住居地区

住居数 2,517戸

全壊 1,515戸

大規模半壊 99(津波),1(地震)

半壊 49(津波),3(地震)

一部損壊 27(津波),57(地震)

合計 1690(津波),61(地震)

◎箱崎地区

住居数 約240戸

被害あり 約180戸(詳細不明)

公共施設 鵜住居地区防災センター(2階まで浸水)、

鵜住居小学校、釜石東中学校(全壊3階まで津波貫通、体育館流出)、旧箱崎小学校

5 その他

震災発生時の様子

【動画】釜石市箱崎町に押し寄せる津波

2011年9月の状況(箱崎小学校屋上より撮影)

箱崎漁村センター

釜石東部漁協

海側

山側

2012年3月の状況

釜石東中学校まえに集められたがれき

目の前につみあがっているこの現状をなんとかしなければという思いと

がれき処理を表明した自治体の住民が放射能を心配して受け入れに難色を示すなどの報道とが

同時によぎる考えさせられる道のりだった。

現在は囲いがつくられ、道路からみえないようになっている。

2012年12月の状況

旧箱崎小学校

ボランティアの拠点となっていた場所。2013年1月解体される。

旧箱崎小学校付近からみたB仮設側

庵寺付近からみた旧箱崎小学校側

港の様子

震災前は漁業が栄えていたが、漁船の多くを津波で失った。

津波に襲われた漁港は、ボランティアや住民の手によって整備が進み、

2011年末には共同操業の形でアワビ漁が解禁された。

また、2012年3月にはワカメ漁を皮切りに漁業を再開している。

6 支援が遅れた理由

箱崎地区への支援が遅れた理由は大きくわけて3つある。

ひとつめに、交通ルートの確保が難しい地理的条件である。

釜石市中心部から半島の町へとつながる道が、地盤沈下の影響で寸断されてしまったため、

道路や通信から孤立したまま震災後4日間を過ごした。

かつての砂浜がなくなり道路と海が接した状態となってしまった道は、

震災後半年が過ぎた時点でも満潮時や台風のときには危険なので通行ができなかった。

不通となった箱崎トンネル(2012年3月)

ふたつめに、周囲の市町や釜石市中心部の支援が優先されたことである。

行政やボランティアの支援は、人口の多い地区や行政機能ごと奪われてしまった地区に集中した。

住民の多くが地区外へ避難し、若者が流出してしまったこの地区の復興には即急性がないと判断されたのか

スポットの当たらない地域となってしまった。

最後に、住民の外部への不信感があげられる。

震災後、上記のような理由で支援が遅れたことに加え、相次ぐ盗難被害により地区外の人への警戒がいっそう強まった。

外から来る人を受け入れられる状況になるまでに時間がかかり、箱崎地区にボランティアや重機が入るのは

さらに遅れてしまった。

箱崎地区に建てられた仮設住宅は約60戸、在宅は約80戸。

現在の仮設住宅建設地は民有地であり、災害公営住宅をどこに建設するかも課題である。

仮設住宅の設置期間は原則2年とされているが、特定非常災害の特別措置法【平成23年6月24日74号】により、

1年毎の期間の延長が可能になった。阪神・淡路大震災では5年、中越地震では3年設置した経緯がある。

今回の震災でも2012年4月時点で1年の延長措置がとられていたが、さらに延長が決定した。

災害を繰り返さないという新しい要素を取り入れるためには、多少の変化を伴わざるをえない。 実際に住んでいるわけではない私には、まだまだ理解が足りていないところもあるだろう。 しかし、住民の皆さんのお話を聞いていくなかで少しずつ状況を知り、 まずは、当たり前のようにくつろげる家に住み、安心してこの地区で生活を送っていけるようになってほしいと願う。 そして、漁業という産業を守り、畑を再生し、生活の軸を取り戻してほしい。 長い年月をかけて築いてきた人間関係を崩さず、またひとつの地区として箱崎の魅力を存分に発揮し、 機能するような地区になるように応援したい。

箱崎地区は、私の中で特別な場所となっている。この出会いによって、これからも自分が震災を忘れない というだけでなく、日常に追われている周りの人に発信したり、自分にできることは何かを考えたりすることが できるだろう。