非正規雇用問題

早稲田大学社会科学部

政策科学研究ゼミナール4年

梓 涼介

研究動機

近年は、卒業したのに就職先が見つからず、パートやアルバイト、派遣業務などで働く人びとが増えている。

非正規雇用者比率は1990年の20.0%から2011年の35.4%へと大きく上昇した。いまや3人に1人以上は非正規雇用者となっている。

定職につけない若者が増える中、政府はどのような対策をしているのだろうか。

章立て

第一章 非正規雇用の経緯と要因

第二章 非正規雇用の問題点

第三章 今までの政策とその効果

第四章 2013年からの動向

第五章 職業キャリア形成の支援政策

第六章 政策提言

第一章 非正規雇用の経緯と要因

非正規雇用とは、パート、アルバイト、契約社員、派遣社員などのことをいう。主に正規雇用と区別されて使用される事が多い。

非正規雇用が始まったのはバブル経済崩壊後である。不況による商品のコスト削減を強いられた企業は、それまで行われてきた日本の雇用慣行である終身雇用を維持しつつも、正社員の新規雇用を抑制した。その一方で、フレキシブルな労働力として非正規労働者を採用するようになっていった。

政府もその経営者の意図を汲み取り、2004年に、今までは禁止していた製造業での労働者の派遣を認めるなど、規制緩和を続けてきた。こうして、派遣労働者の数が増えていったのである。

参考として、以下に近年の正規雇用労働者と非正規雇用労働者の比率の推移を記載する。

正規雇用者は1997年までは増加していたが、それ以降、2006年まで減少し、07年以降ほぼ横ばいとなっている。これに対して非正規雇用者は2009年までは一貫して増加した。

この結果、非正規雇用者比率は1990年の20.0%から2011年の35.4%へと大きく上昇した。いまや3人に1人以上は非正規雇用者となっている。

第二章 非正規雇用の問題点

非正規雇用の主な問題点として、次の三点を挙げたい。

- 賃金が正規雇用に比べ低く、安定した長期の将来設計ができないということ

- 雇用保険や年金など、国からの補助も正規雇用に比べ貧弱であること

- 長期を見据えた人材育成をされないため、一度非正規労働者となってしまうと、周りの人材との能力の差がひらき、正規雇用に移行することが難しくなること

このような問題から、不本意ながら非正規雇用に甘んじている人たちの中には、数多くの不安や不満が存在している。

その実態は厚生労働省が発表した「就業形態の多様化に関する総合実態調査」からも窺うことができる。

第三章 今までの政策とその効果

現状に不満をもち正規雇用への移行を希望している非正規雇用者の理由として挙げられるのは「雇用が安定しているから」が77%、「より多くの収入を得たいから」が72%だった。

政府は非正規雇用問題において様々な政策を行ってきた。今回はその中でも、非正規雇用を減らす政策ではなく、非正規雇用者の不満を減らす政策はなにかないものかと調べてみた。

3-1 賃金格差をなくす政策

非正規雇用と正規雇用の間で、同一の仕事をやっているにもかかわらず、賃金に格差が生じているケースがある。このようなケースを少なくするために、政府はパート労働法を2007年改正した。

8条改正

パートタイム労働者に対して、正社員と職務内容が同一性、人材活用の同一性、期間の定めのないことが認められる場合、賃金を含めた待遇面の差別を禁止する。

9条改正

正社員とパート労働法の賃金の均衡待遇を目指し、職務内容が同一で、一定の期間でも人材活用の同一性があれば、その期間の賃金の決定方法を正社員と同一にするように努める。(努力義務)

最近では正社員・契約社員・派遣社員とも業務内容に差がなくなってきている。正社員よりも働く契約/派遣社員が実際には多く見受けられる。

働かない正社員よりも、働く契約/派遣社員の方が安い給料で悔しい思いをすることが無いよう、このような制度を努力義務にとどまらず、施策していくのが望まれているのではないか。

3-2 セーフティーネット拡大政策

雇用保険法

雇用保険とは

雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか

労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、

あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。(Wikipediaより)

2009年3月以前まで

離職以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上あった場合に支給されていた。パート労働者には、週20時間以上の労働、かつ、雇用見込み期間が1年以上でないと加入すらできず。

しかし、2008年にリーマン・ショックの影響で大量の雇い止めが発生。今まで社員寮に住んでいた派遣社員が住まいを失くした。親元などの私的なセーフティーネットを頼れなかった労働者が大量に寒空の下に追いやられた。

そうした労働者たちは、派遣村などを頼らざるを得なかった。この頃から、非正規雇用問題が報道でも大きく取り上げられていった。

2009年3月

雇用保険法が改正。離職以前の1年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば支給。パート労働者についても、雇用見込み期間が6ヶ月以上で週20時間以上の労働であれば加入可能になった。

年金保険

厚生年金とその問題点

非正社員は①常時雇用関係にあり ②労働時間・日数が概ね週30時間以上であり ③年収が130万以上または配偶者の2分の1以上であれば厚生年金に加入できる。

逆を言うと、週30時間未満の派遣労働者は厚生年金に加入できないのである。

政府は、この基準を週20万まで引き下げ、新たに厚生年金に加入できる人を増やそうと試みている。

しかし、そこにも落とし穴が存在する。厚生年金は、その保険料の半額を労働者、半分を雇用者(企業)が負担するという性質を持っている。つまり、加入する社員が増えるほど、企業の負担も増えていくのである。

民間の研究所が去年、パート労働者の多い企業を対象に調査で「年金などの加入基準が引き下げられて、加入の対象が拡大したらどう対応するか」と企業側に尋ねたところ、36%が「パートの労働時間を基準未満に設定する」と回答している。�

企業が新たな保険料を負担するのを避けて、基準に達しないように働く時間を制限すれば、暮らしていけなくなる人や、複数の会社で働かなければならない人たちが増える恐れがある。

<第三章総括>

不景気な時代では、正規雇用者を増やすことは容易ではない。そこで非正規雇用者の不満をなくすことに重点をおいた政策をピックアップした。

具体的には、正社員と非正規社員の不当な賃金格差を是正する「パート労働法」と、雇用期間満了後の不安解消のためのセーフティネットである「雇用保険法」と「厚生年金」である。

しかし、このようなシステムがあるにも関わらず、非正規雇用者の不満が完全に解消されることはない。

更なる不満解消のためには、法律やセーフティーネットの情報を、専門者だけでなく現場まで浸透させることが必要不可欠である。

第四章 2013年の動向

ここ最近は、安倍政権の「成長戦略」のもと、非正規雇用者自体をへらす政策が多く取られている。

4-1 労働移動支援助成金

「労働移動支援助成金」とは、事業規模の縮小などにより離職を余儀なくされる労働者に対して、

再就職支援を行った事業主に給付される助成金のことで、再就職支援給付金とも呼ばれる。

代わりに、従業員を解雇せずに一時的に休業させた企業を支援する雇用調整助成金を縮小する。

雇用維持が中心だった従来の雇用政策を転換、産業構造の変化にあわせて転職支援に軸足を移す目的がある。

雇用のミスマッチを解消するとともに企業の新陳代謝を後押しし、日本経済の成長力底上げをめざす政策である。

cf.雇用調整助成金とは

雇用調整助成金は経営が悪化しても従業員を解雇せずに休業させた企業に、国が休業手当の一部を助成するしくみ。経済の混乱時には失業者が急増することを防ぐ効果がある。

ただ、不採算事業に労働力がたまる側面もあり、産業競争力会議の民間議員は「成長分野への人材移動を妨げている」と批判。

解雇規制の緩和(後述)とあわせて、労働力の流動化を進めるために見直しを求めていた。

4-2 限定正社員

限定正社員は正社員、派遣や契約社員などの非正規社員と異なる働き方で、勤務地や職務内容、

労働時間などが限定されている正社員を指す。一般の正社員は会社に命じられた勤務地や職務で働き、残業もある。

これに対して限定正社員は勤務地、職務などのどれかが「限定」されるため、正社員と同じ賃金は見込みにくい。

しかし、契約期間が制限される非正規社員と比べ、処遇や雇用は安定的になる。�

正社員ほどの待遇ではなくても限定正社員という器は非正規社員の処遇改善に役立つ。

単身赴任や長時間労働を強いられる正社員のあり方を見直す契機にもなる。

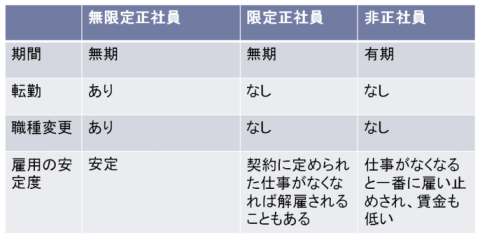

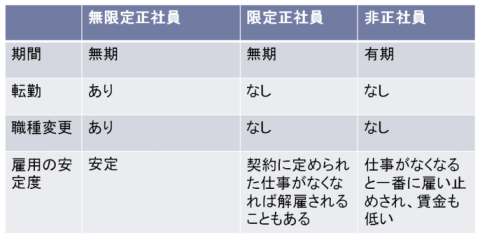

働き方が多様化するなか、限定正社員は選択肢を広げる意義がある。正社員と非正規社員との違いは以下の表を参照。

4-3 国家戦略特区(雇用特区)

「国家戦略特区」とは、首相主導の国家戦略特区は地域を絞って雇用や農業分野を含む岩盤規制を緩め、経済を活性化する構想の事をいう。

今回はこの中でも、雇用の分野に触れていきたい。

安倍政権は雇用分野に関しては、「週40時間といった労働時間規制の対象から一部の労働者をはずす『ホワイトカラー・エグゼンプション』」

「解雇ルールを明確にする指針を作り、解雇を容易にする」「雇用契約の期限を5年から10年に延長する」の3つの規制緩和を盛り込もうとした。

しかし、ホワイトカラー・エグゼンプションや解雇規制の緩和は世論の反発が強く、今回は見送られることとなった。

一方、契約に期限がある「有期雇用」の期間は全国一律で延長する方針である。

安倍政権が国家戦略特区にこの有期雇用の特例を盛り込もうとした際、厚生労働省は一部の地域に限定した特例は困ると考え、全国規模での見直しに着手すると表明した。

だが労働者の権利を守りたい労働側は、これまでは5年で無期雇用に変わる権利が得られたのに10年も待たなければならないのか、と反対している。

また、解雇規制の緩和については、上で述べた「限定正社員」の制度を導入することにより、対象は限定されるがある程度は実現される。

4-4 労働者派遣制度の見直し

2014年1月に、2015年春から適用する労働者派遣制度の見直し案が固まった。企業が派遣社員を受け入れる期間の上限を事実上なくし、3年ごとの人の交代で同じ業務をずっと派遣社員に任せられるようにする。

派遣元と無期契約を結んだ派遣社員は期限なく働けるようにする。制度見直しによって企業は派遣社員を活用しやすくなり、派遣社員の働き方の選択肢も広がる見通しだ。

いまの制度では、仕事の内容が派遣の期間を左右している。通訳や秘書、取引文書をつくる業務などは「専門26業務」と呼び、派遣社員は特別に期限なく働くことができる。それ以外の業務は最長で3年となっている。

新制度ではまずこの業務区分けをやめる。区分廃止で、何が26業務にあたるか分かりづらかった問題を解消し、派遣社員に仕事を任せやすくする。

そのうえで、派遣元と無期の契約を結んだ人は派遣先で期限なく働けるようにする。有期の契約を結んだ人は、派遣先で最長3年働ける。

派遣期間の上限は「業務」で判断せず、「人」ごとにする。これまではある業務を任せる場合、3年以内で何人も代わるケースがあったが、今後は個人ごとに最長3年働けるようにする。

一方、働き手個人の雇用を安定させたり、待遇を良くしたりするため、派遣元の人材派遣会社に対しては責任を重くした。

派遣元に労働者の教育訓練を義務付けたほか、3年の期間が終わった労働者に対し、(1)派遣先企業に直接雇用を申し入れる(2)新たな派遣先を提供する(3)最終的な受け皿として自社で無期雇用する という措置を強く求める。

派遣会社へのチェックも厳しくする。現在届け出制と許可制の2種類がある事業者について、基準が厳しい許可制に15年春から一本化する。許可基準は2000万円の純資産の保有など。届け出で済ませていた事業者の事業所は全国に5万カ所あるが、今後は撤退が相次ぐ可能性が高い。

派遣制度の規制緩和は、流動性の高い労働市場の形成を重視するアベノミクスの成長戦略にも沿った動きだ。民主党政権時と比べて今回は企業が派遣社員を活用しやすい点に重きが置かれているが、派遣社員にとっても働き方の選択肢拡大につながる。人材活用と雇用の安定を両立できるかが問われる。

<第四章総括>

非正規雇用労働者の不満を抑える政策と同時に、最近は非正規雇用者自体を減らす政策が増えている。成長戦略という自民党の方針が影響していると考える。

ただ、人材の流動化を促す政策も増えている。やみくもに正社員を増やすのではなく、傾斜産業から成長産業へ、人材を移動させたい意図も伝わってくる。

だが、結局のところ、雇用する側が求める技能や知識を身につけやすくならなければ、人材の流動化は進みにくい。

そのためには、職業訓練の質を高め、非正規雇用社員として就業している時にも効率よく技能を身につけることが必要とされる。

次の第五章では、職業訓練についての政策について触れていきたい。

第五章 職業キャリア形成の支援政策

若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)

<概要>

若者チャレンジ奨励金とは、35歳未満の非正規雇用の若者を、自社の正社員として雇用することを前提に、自社内での実習(OJT)と座学(OFF-JT)を組み合わせた訓練(若者チャレンジ訓練)を実施する事業主に、訓練奨励金として訓練受講者1人につき月額15万円を支給する政策である。

当該事業主が訓練終了後、訓練修了者を正社員として雇用した場合に、正社員雇用奨励金として1人当たり1年経過時に50万円、2年経過時に50万円(計100万円)を支給する。

非正規雇用の若者の安定的な雇用の促進を目的とし、平成25年3月から開始した。予算の~~円を上限に各都道府県の労働局で施策された。

この政策は平成25年度末までの時限措置であり、またほとんどの都道府県では予算を使い切り既に終了している。

<考えられる問題点>

1.助成金政策のため国の予算を圧迫する。そのため長期の施策が難しい。

2.助成金は事業主にいくため、労働者自身のモチベーションの維持が難しい。

3.正規雇用に移行し助成金をもらった後に解雇する危険性がある

教育訓練給付制度

教育訓練給付制度とは、労働者や離職者が、自ら費用を負担して、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合

本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部を支給する雇用保険の給付制度である。

ただし、受講生本人が支払った教育訓練経費の20%に相当する額しか支給されず、

給付を受けることができるのは雇用保険の一般被保険者又は一般被保険者であった人に限られる。

また、教育訓練給付の対象となる講座は、厚生労働大臣の指定を受けていることが必要である。

<考えられる問題点>

1.結局は自分が8割の費用を負担することになるため、ある程度のお金と自己啓発に燃える心(モチベーション)が必要。

2.厚生労働大臣の指定を受けていない講座は対象とならず、多様性に欠ける。

<第五章総括>

以上2つの政策における問題点に「助成金政策は国の予算を圧迫するため長期の施策が難しい」というものと、「労働者自身のモチベーションの維持が難しい」というもの、「お役所に守られている講座の質や多様性に不安がある」というものがある。

次章の政策提言では、今までの政策をまとめ、今の現状に足りていないところと、教育訓練の上記の問題を解決できるものを探っていく。

第六章 政策提言

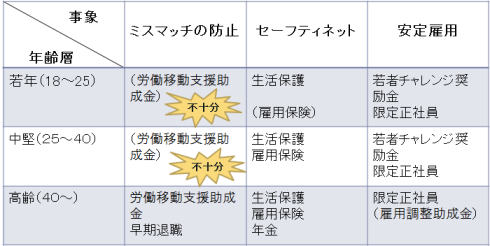

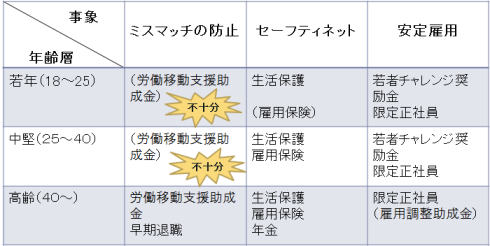

第五章までが、今まで政府が行ってきた政策の主だったものである。これを各年齢層と対応している事象ごとにまとめると以下の表のようになる。

これを見ると、特に就職する前やしたばかりの若者に対するミスマッチ防止策が不十分なのだとわかる。

大学を卒業し就職した場合の3年以内での離職率は31.0%にも及び、見過ごすことはできない。(出典:若者雇用関連データ)

また、第五章では職業訓練の政策の問題点を述べた。この2つを解決する政策を提言する。

政策提言

<目的>

1.雇用のミスマッチを防止する

2.職業訓練の労働者のモチベーションを保つ

3.長期に渡る施策が可能

<内容>

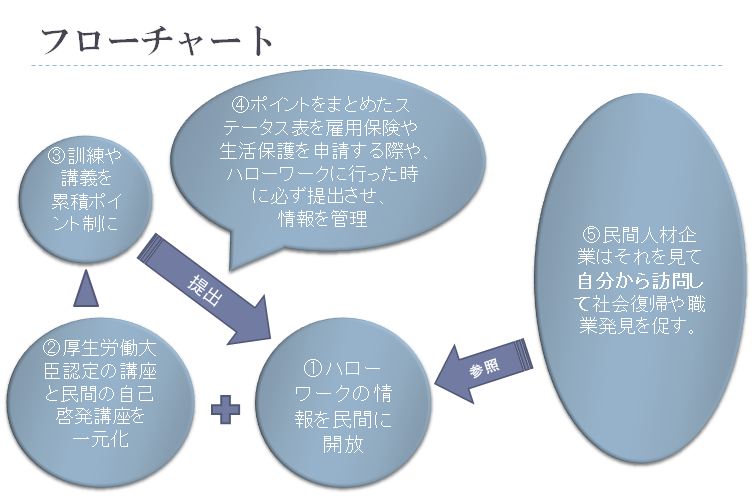

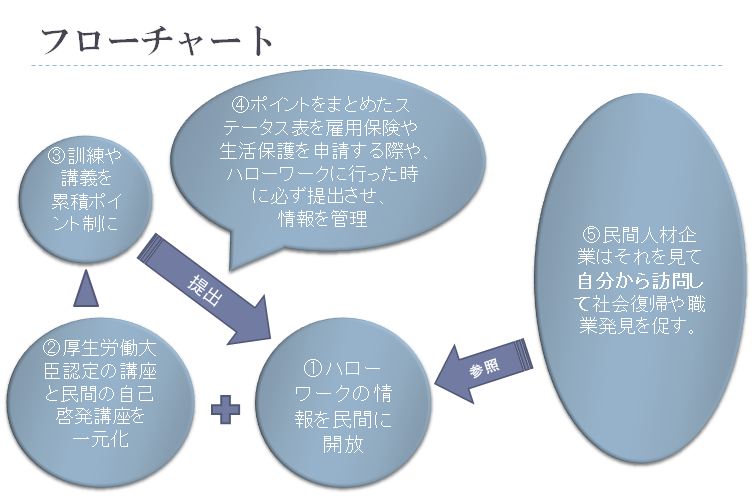

まず、①ハローワークの情報を民間に開放すると同時に、②厚生労働大臣認定の講座と民間の自己啓発講座を一元化する。

このように、訓練内容を民に競わせて質を高める改革に取り組む。

すべての講義を一元化した上で、③訓練や講義をポイント制にし、受講したり資格を得ると対応した能力にポイントが貯まるようにする。

どんな企業が見ても小さなところから努力がわかり、少しずつでも目に見えて結果が出るためモチベーションが維持できる。

これまでのような資格の有無のみ注目するのでは、勉強したが取得できなかった場合の努力が考慮されにくかった。

また、自分がどんな能力がどのくらいあるかがステータスとして可視化されてわかるため、俯瞰しやすく、企業とのミスマッチの防止にも効果的である。

そして、④雇用保険や生活保護を申請する際やハローワークに行った時には、自己分析シートと上記のステータス表を必ず提出させ、情報を管理する。

⑤民間人材企業はそれを見て、必要に応じ自分から訪問して労働者に社会復帰や職業発見を促す。

これにより、眠っている労働力の発掘・ミスマッチの防止・新たな雇用(ビジネス)が創出される。

<政策のポイント>

1.職業訓練を人材ビジネスの一環として捉え、官もそれを後押しすることで、訓練内容の高度化が見込める。

2.職業訓練をポイント制にすることで、モチベーションの維持とミスマッチの防止に繋がる。

3.そのポイントを民間に公開することで、企業に必要な人材や、訓練が必要な労働者を可視化させ、無駄をなくす。

4.従来の助成金政策とも異なるため、長期の施策が可能である。

参考文献

Last Update:2014/2/06

© 2014 Azusa Ryosuke. All rights reserved.