企業の社会的責任

―障碍者雇用の拡大―

社会科学部

政策科学ゼミナール4年

遠藤 明日香

研究動機

私はスターバックスコーヒーでアルバイトをしているが、最近店舗に聴覚障碍者の方が入り一緒に働いている。彼女は読唇術で日常のコミュニケーションをとれるが、業務関連では手話を使っているため、私も最低限の手話を覚えてコミュニケーションをとっている。スターバックスコーヒーでは、ハンディキャップを持った人を『チャレンジパートナー』として一定数雇用しているようである。そのためのプログラムや、労働環境向上のためのシステムが他の企業に比べて整っており、彼女もスターバックスで働くのが大好きだと話している。

そこで、企業の障碍者雇用の取り組みや、現状の問題について興味が湧き、このテーマを選んだ。

概要

企業ではCSRの面から、一定数の障碍者を雇用するという規定があり、最近は障碍者雇用の数は増えてきている。しかし内実を見てみると、肢体不自由者の割合は高くても、精神障碍者や聴覚・視覚障碍者の雇用の割合は低いままである。また、基準値を上回って障碍者を雇用している企業でも、障碍者理解に関する啓発・教育を積極的にしている割合は少ない。

厚生労働省が認証している、障害者者雇用に関する優良企業が行っている取り組みを見ていき、障碍者雇用の拡大を図るための政策提言をする。

章立て

第一章・障碍者雇用の現状と聴覚障害について

第二章・スターバックスの障碍者雇用形態

第三章・企業の社会的責任と厚生労働省の基準

第四章・コーセー化粧品販売株式会社の活動

第五章・ユニクロの活動

第六章・海外の政策比較

第七章・考察と方向性

第八章・ユニバーサルデザイン(仮)

第九章・政策提言

第一章

聴覚障碍は1000人に1人の割合で、日本には約36万人ほどいる。難聴は自己申告なため実際にはもっと多くいると考えられている。日本ではWHOや欧米に比べ、聴覚障碍と認定される基準が厳しい。聴覚障碍者雇用を取り巻く問題として、コミュニケーションが困難なため意思疎通がしにくい、情報の正確性が低く仕事に支障が生じたり誤解が生まれたりする、業務外でも人間関係が構築しづらい、業種や配属先が限定されがち、といったものが挙げられる。共通しているのは業務内外におけるコミュニケーションの取りにくさである。コミュニケーションの改善は障碍者雇用のための大事なキーとなるであろう。

聴覚障碍者がいる職場でのコミュニケーション方法として筆談、読唇が大きな割合を占める中、聴覚障碍者自身が一番希望する手話は4割と低く、PCや電子メールといったITを使った筆談も2割にとどまっている。この現状に対し、コミュニケーション支援をしている企業は半分以下であり、障碍に対して理解を深めるための勉強会などをしている割合も少ない。

第二章

スターバックスでは自身の事業をピープルズビジネスと考え、入国籍・障碍の有無にかかわらず、パートナーの多様性を積極的に受け入れることは特別なことではないという企業理念から積極的に障碍者を採用している。障碍者をチャレンジパートナーと呼び(スターバックスでは従業員のことをパートナーと呼ぶ)、他のパートナーと同様に接客からドリンク作成まで幅広い業務を行う。ジョブコーチ制度も登用していて、現場では周りがサポートできるようにシフトを組んだり、サポート資材なども支給されるもののほかに各店舗で作っている。現在店舗で約100人の障碍者が働いている。

第三章

企業は「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ一定割合(法定雇用率)に相当する数以上の身体障碍者、知的障碍者及び精神障碍者を雇用しなければならないとされている。法定雇用率は、国、地方公共団体、一定の特殊法人は2.1%、都道府県等の教育委員会は2.0%、民間企業は1.8%とされている。障碍者雇用率(1.8%)未達成の事業主は、法定雇用障碍者数に不足する数に応じて1人につき月額50,000円の障碍者雇用納付金を納付しなければならない。

さらに常時雇用している労働者数が200人以下の事業主で、各月の雇用障碍者数の年度間合計数が一定数(各月の常時雇用している労働者数の4%の年度間合計数又は72人のいずれか多い数)を超えて障碍者を雇用している場合は、その一定数を超えて雇用している障碍者の人数に21,000円を乗じて得た額の報奨金が支給される仕組みになっている。

この法定雇用率を達成している企業は伸び悩み、全国平均で42.1%である。主な原因として障碍者雇用に対する「生産コストが高いこと」

「障害者を支援する費用が高いこと」「障害というハンディによる非効率性が高いこと」等が挙がっている。

また、大企業の割合が高く、規模が小さい企業は達成率が低いというばらつきが見られる。

これに対して政府は

中小企業における障害者雇用状況の改善が遅れており、地域の身近な雇用の場である

中小企業の障害者雇用の促進を図る必要がある。

第四章

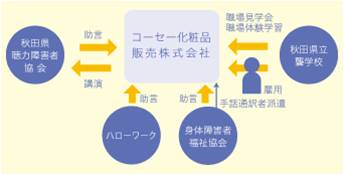

コーセー化粧品販売株式会社は秋田に有り、障碍者雇用優良認定をもらった特例子会社である。この企業は聴覚障碍者を雇用しており、1年半かけて聴覚障碍者雇用のノウハウを蓄積した。具体的には業務のマニュアル化とシステム化、手話教室の開催と手話図書館の設置、関係機関の活用で支援体制の確立である。障碍者雇用を始める頃、ハローワークから障害に対する理解や企業の心構えをレクチャーしてもらい意識改革を行った。聴覚障碍者を雇用した後は、県の障碍者協会や聾学校などいろいろな関係機関とのネットワークを形成し、さらなる雇用拡大に努めている。

特例子会社・コーセー化粧品販売会社の取り組み

特例子会社・コーセー化粧品販売会社の取り組み

第五章

ユニクロはコーセー化粧品販売会社とは違い、一般上場企業である。5000人以上規模の企業の中で、障害者雇用率が一番高い。法定雇用率が1.8なのに対し8.04とダントツである。国内店舗の9割に890人雇用している。採用に当たってはジョブコーチ性やトライアル雇用制度を活用しており、障碍者雇用の優良事業所ということで厚労大臣表彰と内閣総理大臣賞をもらっている。

ユニクロはCSRの観点から、「社会に障碍を持った人がいる以上、社会的存在である企業は障害者を雇用する責任がある」と明示している。それに加え、ユニクロでは障害者雇用はボランティア的な考えではなく、あくまでもビジネスであり人事戦略である。実際に、健常者のスタッフが同じ現場で働いている障碍者スタッフの動きを意識する、それがお客様の動きを意識することにもつながり接客やサービスの向上にもつながっているという。

第六章

海外の障がい者雇用政策の比較

日本の場合

法定雇用率2.0%

【1】日本、ドイツ、フランスタイプ

○ 障害者雇用納付金

不足1人月額5万円徴収(常用労働者200 人超)

○ 障害者雇用調整金(雇用率達成事業主)

超過1人月額2万7千円の助成金

⇒義務雇用、割当雇用型

他にはドイツ、フランスなど

【2】アメリカ、イギリスタイプ

○差別禁止法

1990年代 アメリカ、イギリス

職務を遂行する能力のある障碍者に対して、障碍をもとに差別しないという雇用機会均等の考え。基本的に競争的雇用をしたうえで援助をする。

○ジョブコーチ制

アメリカの代表的な政策

援助なしの就労が困難な場合、ジョブコーチを派遣して一般雇用の促進や職場への定着を図る。

【3】北欧タイプ

公的雇用+保護雇用型

デンマークやスウェーデンなど

市民権方式雇用、割当雇用の制度とも違う障碍者雇用対策は、一般の雇用対策の一部と考えられてきたため特別法はない。一般の法律の中で十分な配慮が行われている。

どちらかというと、アメリカ型の差別禁止の考え寄りで、差別禁止・雇用均等の考えが基盤にあり、公費の補助をだすという方式。

第七章

スターバックスやユニクロ的企業戦略と、特例子会社の比較と考察。ピープルビジネスとしてできる会社は限界がある。政策として障がい者雇用を後押しできるのは、第四章で述べたような特例子会社なのではないか。企業の社会的責任という意味でも。

第3章の図にもあるように、中小企業の障がい者雇用拡大が今後の課題である。

①障害者雇用についての理解の促進

②雇用してから、定着させる仕組み

第八章

ユニバーサルデザイン

障害の有無にかかわらず、国民誰もがその能力を最大限発揮しながら、安全に安心して生活できるよう、建物、移動、情報、制度、慣行、心理などソフト、ハード両面にわたる社会のバリアフリー化を強力に推進する。

また、ユニバーサルデザインの観点から、すべての人にとって生活しやすいまちづくり、ものづくりを推進する。

社会全体でのバリアフリー化を推進する観点から、企業、市民団体等の取組を積極的に支援する。

政府は、企業のユニバーサルデザインのなどを表彰してし、施設の整備や製品の開発などの活動を広く促進し、普及させるよう努めている。

第九章

今後の展開と政策提言

①地域において中小企業と障害者団体、福祉施設、特別支援学校等との交流の場を設け、障害に関する理解を深めたり、企業と施設・学校の相互の理解や連携を深めていく。

また、他の中小企業における障害者雇用の事例を提供することなどにより、障害者の就労に関する能力・適性、職場環境の整備、企業内外の相談支援体制の活用について具体的な理解を進め、実際の雇用に結びつけていく。

⇒コーセー化粧品販売会社のような好事例を集め、そのノウハウを各地域で実現できるようなマニュアルづくりなどを国が積極的にやり、企業に対する専門的支援を強化させることが必要である。

②ジョブコーチの着実な育成を図るとともに、企業において一層活用しやすくなるよう、ジョブコーチ支援制度について見直しを行っていく必要がある。

※ジョブコーチとは

障害者を対象とした就労支援制度の一つ。就職や職場への適応が円滑に行われるように、職場適応援助者(ジョブコーチ)が職場を訪問し、障害者と事業主の双方に助言・援助を行う。また、職場の同僚・上司、障害者の家族に対しても助言を行う。

ジョブコーチ好事例集

③中小企業の職場ユニバーサルデザインの評価基準を設ける。

大企業と同じ基準では厳しいので。例えば、地域のいくつかの中小企業が合同でユニバーサルデザインを取りいれるなど。

参考文献

岡本享二『CSR入門』日本経済新聞社 2005

谷本寛治『CSR』NTT出版社 2006

]

足立辰雄・井上千一『CSR経営の理論と実際』2009

日経ビジネス(アクセス/2012,8,4)

スターバックスコーヒージャパン(アクセス/2012,1,31)

障害者雇用優良事例(アクセス/2014,1,31)

厚生労働省HP(アクセス/2014,1,31)

Last Update:2014/1/31

© 2014 Endo Asuka. All rights reserved.

特例子会社・コーセー化粧品販売会社の取り組み

特例子会社・コーセー化粧品販売会社の取り組み