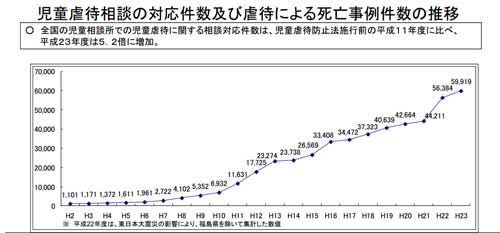

厚生労働省によると、全国の児童相談所が平成21年度に相談を受けた児童虐待の件数は約4万4千件で、20年連続で増加している。21年度には49人の子供が虐待で亡くなっている。

具体的なケースとして、2010年7月30日、大阪市西区のマンションで幼い男児と女児の2遺体が発見された事件が挙げられる。同日、行方がわからなくなっていた23歳の母親が死体遺棄容疑で逮捕された。同年8月10日、府警西署捜査本部は、置き去りにしたまま外出し、幼い姉弟を殺害したとして、母親を殺人容疑で再逮捕し、8月26日から精神鑑定のために鑑定留置した。

母親は殺人罪などに問われた。また、死体遺棄容疑は不起訴処分となった。

弁護側は「被告も育児放棄を受けた影響があった」とし、子供に対する殺意はなく保護責任者遺棄致死罪にとどまるとした。母親は「子供のことを今でも愛している」と語ったという。2012年3月16日、大阪地裁は母親の子供に対する殺意を認定し、検察側の無期懲役の求刑に対して懲役30年の実刑判決を言い渡した。裁判は最高裁まで争われ、懲役30年が確定した。

上記の大阪市西区のケースでは、事件の起こる約4カ月に児童虐待ホットラインに通報があったが、その通報が活かされておらず、既存の法整備や児童相談所のシステムでは、児童虐待の防止を図るのは難しいということが分かる。法整備のみを改善したとしても、完全な児童虐待の防止はかなわないだろう。

児童虐待は、実母によるものが最も多く、その原因は育児の難しさからくるものと考えられ、母親1人に過度の負担がかかるのを防ぐことが重要だと思われる。母親、あるいは父親1人に負担がかからないようにするためには、配偶者の協力、地域社会の共生が不可欠である。父親・母親への育児支援や地域社会のあり方を、現在実施されている政府の政策やNPO法人等の活動から考察していきたい。

平成24年度に全国の児童相談所で対応した児童虐待相談対応件数は、66,701件で、統計を取り始めた平成2年度を1とした場合の約66倍、児童虐待防止法施行前の平成11年度に比べ約6倍と、年々増加している。

児童虐待死亡事例件数は、高い水準を保って推移している。

主たる虐待者は、実母が最も多く、次いで実父となっている。

虐待相談の年齢構成別に見ると、小学生が23,488件(35.2%)、3歳~学齢前が16,505件(24.7%)となっている。

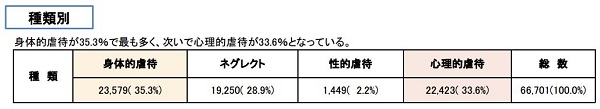

虐待の種類は最も多いのは身体的虐待であり、次いでネグレクト、心理的虐待、性的虐待となっている。

児童虐待の原因としては、次のようなものが挙げられる。

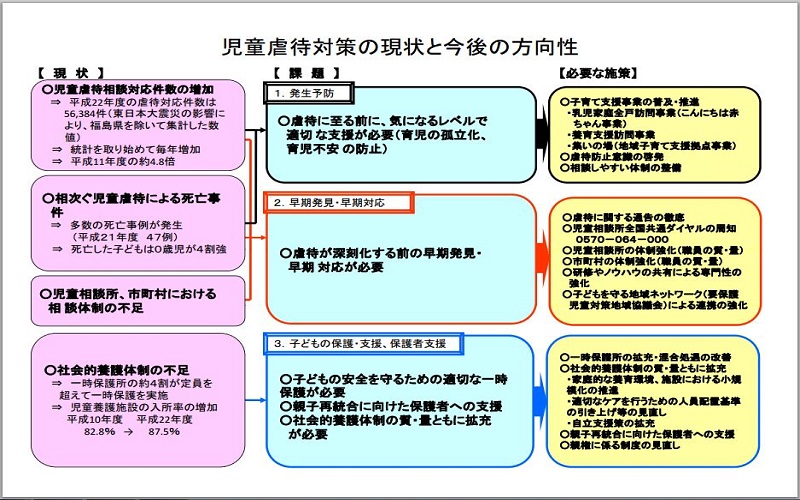

厚生労働省は、児童虐待に関する施策を、以下の3つの観点から設けている。

1.発生予防

2.早期発見・早期対応

3.子どもの保護・支援、保護者支援

次の章では、これらの観点から実施されている政策とその効果について見ていこう。

発生予防の観点から、平成19年に創設された「乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)」と、「養育支援訪問事業」とがある。

それらと似た取り組みで、イギリスでは1990年代後半以降、シュアスタートプログラムという児童虐待を予防するための活動が行われているので、まずそちらを紹介する。

(1)事業の目的

生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供等を行うとともに、親子の心身の状況や養育環境等の把握や助言を行い、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供につなげる。このようにして、乳児のいる家庭と地域社会をつなぐ最初の機会とすることにより、乳児家庭の孤立化を防ぎ、乳児の健全な育成環境の確保を図るものである。

(2)事業の内容

生後4か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、下記の支援を行う。

[1]育児等に関する様々な不安や悩みを聞き、相談に応じるほか、子育て支援に関する情報提供等を行う。

[2]親子の心身の状況や養育環境等の把握及び助言を行い、支援が必要な家庭に対し適切なサービス提供につなげる。

訪問スタッフには、愛育班員、母子保健推進員、児童委員、子育て経験者等を幅広く登用する。

訪問結果により支援が必要と判断された家庭について、適宜、関係者によるケース会議を行い、養育支援訪問事業をはじめとした適切なサービスの提供につなげる。

(3)実施主体

市町村(特別区を含む。)

(1)事業の目的

育児ストレス、産後うつ病、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して不安や孤立感等を抱える家庭や、様々な原因で養育支援が必要となっている家庭に対して、子育て経験者等による育児・家事の援助又は保健師等による具体的な養育に関する指導助言等を訪問により実施することにより、個々の家庭の抱える養育上の諸問題の解決、軽減を図る。

(2)事業の内容

家庭内での育児に関する具体的な援助

・ 産褥期の母子に対する育児支援や簡単な家事等の援助

・ 未熟児や多胎児等に対する育児支援・栄養指導

・ 養育者に対する身体的・精神的不調状態に対する相談・指導

・ 若年の養育者に対する育児相談・指導

・ 児童が児童養護施設等を退所後にアフターケアを必要とする家庭等に対する養育相談・支援

(3)実施主体

市町村(特別区を含む。)

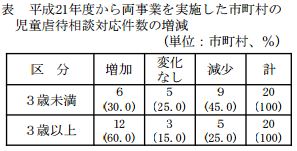

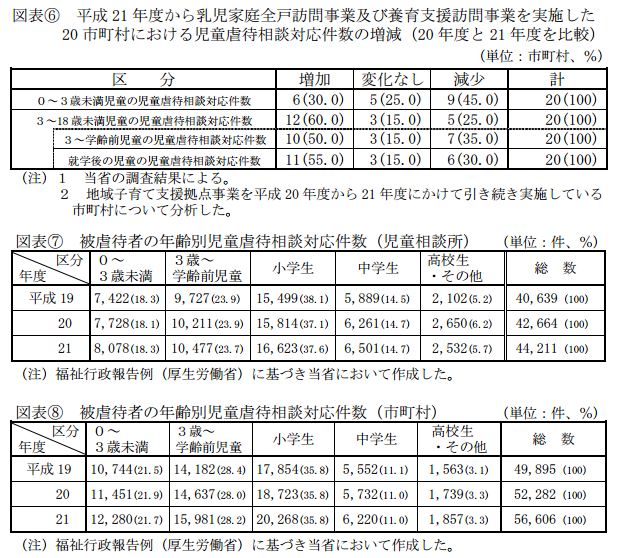

乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業を実施している市町村における3歳未満の児童虐待相談対応件数をみると、減少しているところが多く、両事業は、3歳未満の児童虐待の発生予防に関して、一定の効果がある。(表参照)

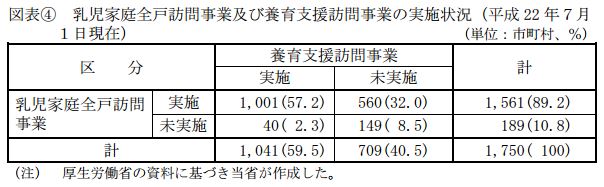

しかし、両事業を実施している市町村は1,750市町村中1,001(57.2%)にとどまる。(図表④参照)

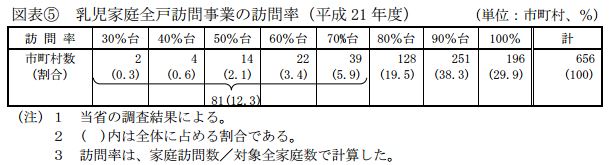

また、全戸を訪問するとされている乳児家庭全戸訪問事業を実施していても、訪問率が低調な市町村(訪問率が80%未満は656市町村中81(12.3%))がある。(図表⑤参照)

次に、両事業を実施している市町村における3歳以上の児童虐待相談対応件数をみると、増加しているところが多い(図表⑥~⑧参照)。

以上のことから、両事業のみでは、児童虐待相談対応件数の大幅な減少は見込めないため、

○厚生労働省に対しては、乳児家庭全戸訪問事業及び養育支援訪問事業を実施していない市町村並びに乳児家庭全戸訪問事業の訪問率が低調な市町村がみられる原因を分析した上で、必要な改善措置を講ずることが求められる。

○厚生労働省及び文部科学省に対しては、児童虐待の発生予防について、更なる効果的な取組を検討することが求められる。

ただし、厚生労働省は、妊娠・出産・育児期の児童の虐待の発生予防については、平成23年7月発出の通知発出後の地方公共団体における取組状況を踏まえ、発生予防の効果的な取組を検討することが必要だ。

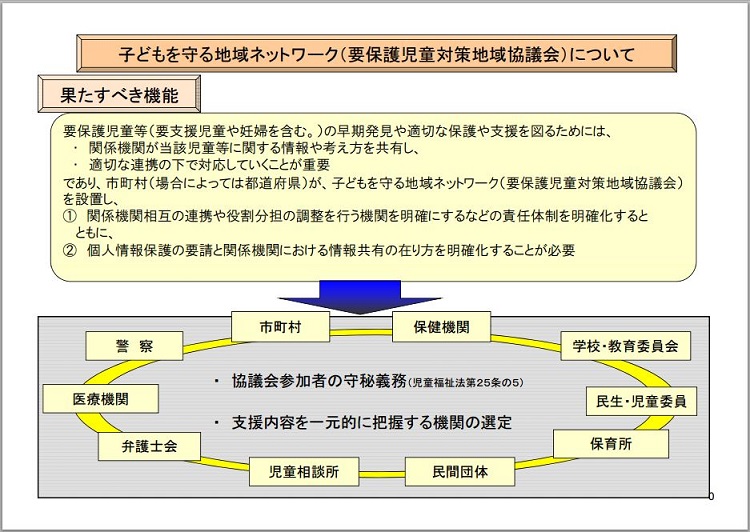

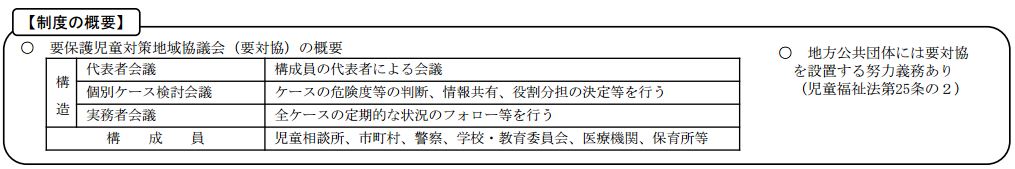

協議会は、地域の実情に応じて様々な構造と運営方法が考えられるが、国の指針では、

①の代表者会議は、各機関の代表者で構成されており、目的は、各機関の機能や取組状況について報告し合うことにより、関係機関間の相互理解、共通認識を形成することである。また、地域における虐待防止対策のあり方について議論を行うなど政策議論の場でもある。

②の定例実務者会議の目的は、現在援助が行われている全ての事例について、現在の状況や課題を明らかにするなど、総合的な把握・点検、啓発に向けた企画・実施である。予め決められた各機関の実務者レベルの人たちが、1ヶ月や2ヶ月に1度、定例的に一堂に会して行われる。

③の個別ケース検討会議の目的は、個々の事例について、その事例に関わっている担当者が、それぞれが持っている情報を共有し合い、援助方針や役割分担などを協議することである。

<「要保護児童」ケースの登録基準>

・児童家庭相談(市町村の窓口)で虐待相談として受けたものすべて(要支援児童

も含む)

・関係機関から通告や相談があったケースの中で、アセスメントシートにチェック

のあったもの。それらのうち、アセスメントシートで要支援よりも重度と判定さ

れたもの

・親が監護することが不適切と判断される児童で、登録の判断は、虐待受理会議及

び「実務者会議」及び「個別ケース検討会議」での検討等を踏まえて登録が必要と判断されたもの

・以下の①から③のいずれかにあてはまるもの

①「困っている、気になっている子ども、家庭」

②子どもが所属する機関の関わりだと処遇困難なケース

③虐待が疑われるケース、児童相談所との連携を図りたいケース

・情報収集の結果、虐待があり、要保護児童対策地域協議会によるネットワークで

の支援が継続して必要と調整機関が判断したもの

・調整機関に通告があったもののうち、調整機関以外の関わりが必要と判断された

もの

・「個別ケース検討会議」を開催したもの

地域協議会活動のメリットとしては、関係活動機関間による情報共有がしやすくなったこと、役割分担が明確になることが挙げられる。また、課題としては、スーパーバイザーがいない点、調整機関に負担が集中してしまう点、効果的な運営方法が分からない点が挙げられ、人材確保と運営上の困難さが多くを占めている。

また、全国の市町村における要保護児童対策協議会の設置率は、平成22年4月現在、95.6%。

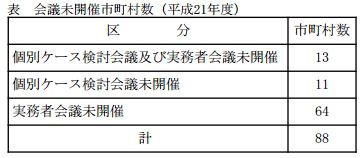

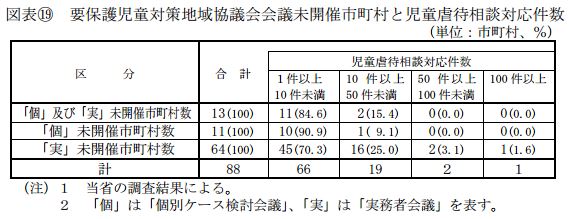

しかし、会議の運営状況をみると、児童虐待が発生しているにもかかわらず、

個別ケース検討会議や実務者会議未開催の市町村(264市町村中88(33.3%))がある。(表参照)

個別ケース検討会議及び実務者会議が一度も開催されていない13市町村の中には、児童虐待相談対応件数が39件あるところもみられる。

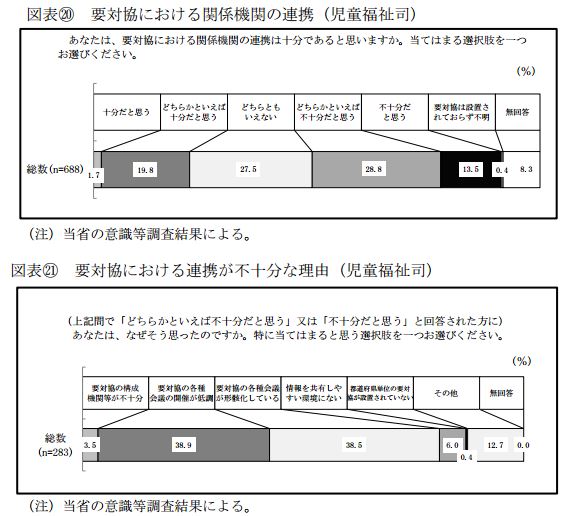

アンケート調査結果(対児童福祉司)では、要対協における関係機関の連携について、「(どちらかといえば)十分」が21.5%であるのに対し、

「(どちらかといえば)不十分」は42.3%。

不十分とした理由は、「各種会議の開催が低調であり、効果的に機能していないため」が38.9%、

「各種会議が形骸化しており、効果的に機能していないため」が38.5%であった。

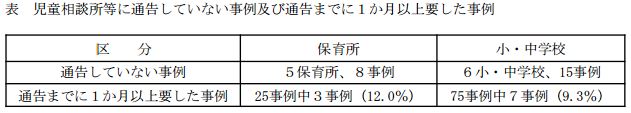

○厚生労働省は、市町村に対し、保育所における速やかな通告を徹底するよう要請し、

文部科学省は、平成22年8月に発出した課長通知を踏まえた小・中学校における児童虐待の通告の実施状況を把握し、その結果、速やかな通告の徹底が必要な場合には、その原因を分析した上で、速やかな通告の徹底方策を検討するべきである。

○要保護児童対策協議会の個別ケース検討会議及び実務者会議の機能が適切に発揮されるような運営方策を検討し、市町村に対し、要対協の個別ケース検討会議及び実務者会議の活性化を図るよう要請することが急務である。

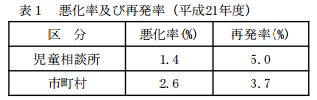

保護者への援助の結果、悪化や再発はおおむね抑制されている。(表1参照)

しかし、悪化・再発事例も一部発生しており、その原因は、①保護者の養育態度が改善されなかったものや②アセスメント(調査)が不十分なものが多く、特に、児童相談所は、市町村に比べ、①の割合が、悪化・再発いずれにおいても高い(表2参照)。

また、児童相談所については、一時保護等の行政権限を有していることから、その援助に対する保護者の反発が生じているとの指摘があった。

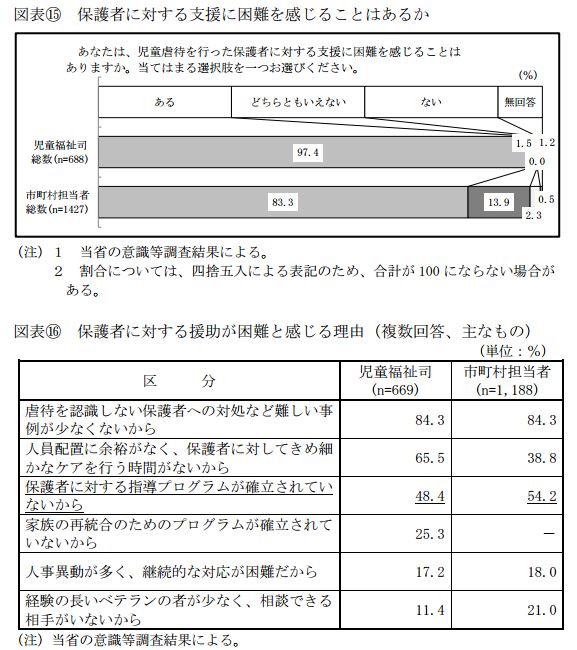

児童福祉司及び市町村担当者は、保護者への援助に苦慮しており、効果的な保護者援助に資する保護者指導プログラムに関する情報を求めている。

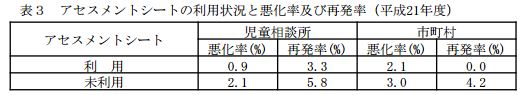

悪化・再発防止対策についてみると、援助指針・方針決定時や対応終了時に、虐待の状況を適切に判断するためのアセスメントシートを自ら作成・ 利用している児童相談所及び市町村では、悪化率、再発率が低い(表3参照)。

以上のことから、

○厚生労働省に対しては、都道府県等及び市町村に対して、保護者指導プログラムに関する情報提供を行うこと、

また、児童相談所が行う保護者に対する援助が効果を上げる方策を検討することが求められる。

同時に、児童相談所及び市町村が援助指針・方針の決定や対応終了の判断をする際には、保護者及び児童に対する適切なアセスメント(調査)を実施するよう要請するとともに、虐待の状況について適切な判断を行うためのアセスメントシートを提示し、これを積極的に利用するよう要請することが求められる。

○既に採用している職員(保健師、保育士等)の活用

○非常勤職員として新たに採用

(母子保健推進員、主任児童委員、助産師、保健師、看護師)

・助産師、保健師、看護師については、助産師会からの紹介、市広報誌公募、ハローワーク・ナースセンター等での公募(京都市)

・助産師会への業務委託(大阪市、福岡県)など

○民生委員・児童委員、主任児童委員の活用

○既存の子育て支援員を訪問員として活用

○健康推進員の活用

○新たに訪問員を養成(青森県弘前市・静岡市・愛知県・長崎県佐世保市・堺市・沖縄県沖縄市)

民生委員とは、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々であり、「児童委員」を兼ねている。

児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行う。

また、一部の児童委員は児童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けている。

保健師と民生委員・児童委員と話し合いを重ね、平成20年4月から、保健師・助産師による新生児訪問と並行してこんにちは赤ちゃん訪問事業を開始した。訪問時期は、新生児訪問を生後0~2か月頃とし、こんにちは赤ちゃん事業を生後2~3か月頃(4か月まで)に実施することとし、同時期の訪問を避けるよう配慮している。

民生委員・児童委員からの報告で多いのは母親からの相談で、ミルクの飲み方や便の性状、睡眠など、乳児の体の事や養育についての心配事が多いようだ。

(1)不在時の対応

訪問員が訪問したけれども不在だったという場合も多いため、不在票等に用件を記録し残したり、電話連絡をしたり、資料を送付するなどの取組が、複数の自治体でなされている。

再訪問の回数は2~3回とする自治体が多い。3-4か月児健診までの間民生委員・児童委員等と連携を図り、母子や世帯の状況を見守る取組も複数の自治体で見られる。

(2)訪問の同意を得られない場合の対応

電話連絡で訪問の約束を取ろうとしたが同意を得られなかった場合や、訪問したけれども拒否にあったという場合、各自治体で様々な取組が行われている。

多くの自治体で3~4か月健診での対応としているが、中には玄関先でも顔だけでもとねばる(静岡県伊豆市)、粘り強く訪問する(徳島県)などもある。

また、同意を得られない場合は保健センター等に来所してもらう(青森県)、「育児相談」への来所をすすめ関係をつくり訪問する(福岡県)という取組の工夫も見られる。

また、健診や予防接種の予診票持参を理由に全ての家庭の訪問実施につなげる自治体や、訪問拒否等の家庭に限定して、健診や予防接種の予診票・ブックスタートの資料を手に訪問する自治体も見られる。

(3)訪問できなかった場合の対応

多くの自治体では、乳児家庭全戸訪問事業の実施ができなかった場合地区担当の保健師に引き継ぎ、保健師が複数回「粘り強く訪問」したり突然訪問したりして、何とか母子に接触しようとする取組が行われている。

また接触できなかった場合には、地域の民生委員・児童委員や主任児童委員等と連携を図り、

3~4か月健診までの間は家庭の状況把握に努め、3~4か月健診で状況確認、3~4か月健診未受診者は全数状況確認を行う、

他のきょうだいがいないか確認し、他のきょうだいの健診等の機会でも確認を試みるという取組が、複数の自治体で行われていた。

ここでは、連絡のつかなかった場合の愛知県碧南市の具体的な対応を見てみよう。

まず、以下の手段を用いた教職員の意識改革が行われた。

次に、児童虐待の早期発見・早期対応を目指すために、福祉部局と合同で「教職員・保育従事者のための児童虐待対応マニュアル」が作成され、全ての保育所、幼稚園、小・中学校、高等学校に配布された。

また、組織を活かした対応を行うために、児童虐待対応マニュアルに例示した「学校における対応のフローチャート」をもとに、学校の実情に応じたフローチャートを作成し、体制づくりを促した。

さらに、「児童虐待対応キーパーソン」という学校における児童虐待対応の中核となる担当者の育成が促された。

児童虐待対応キーパーソンには、次のようなことが求められる。

事業を展開しての成果としては、研修などで教員が児童虐待を見抜く目を身に付け、校長が危機意識をもって迅速に対応した結果、児童を救うことができたケース、虐待を受けていた生徒が自ら電話相談したケース、管理職をはじめとする、教職員の児童虐待防止についての意識の変化が挙げられる。

次に、厚生労働省が発表している「要保護児童対策地域評議会」実践実例集を見ていこう。

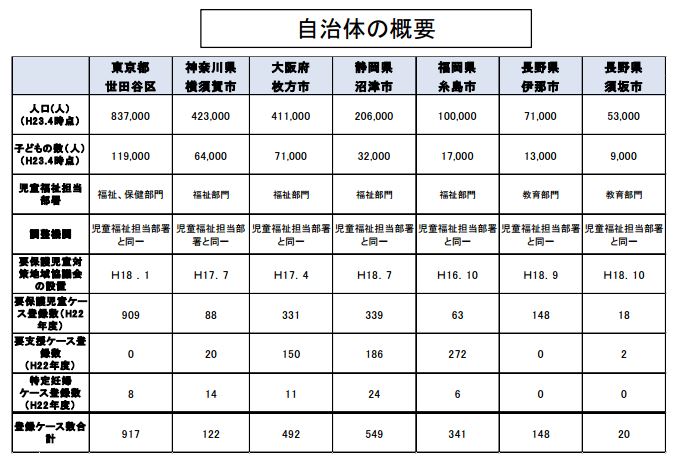

<事例を紹介する自治体>

東京都世田谷区、神奈川県横須賀市、大阪府枚方市、静岡県沼津市、福岡県糸島市、長野県伊那市、長野県須坂市

(要保護児童対策地域協議会に登録されている件数、人口規模、調整機関の体制等を踏まえ抽出した。)

<調査方法>

平成23年2月~3月に調査票を用いた調査とヒアリングを実施。

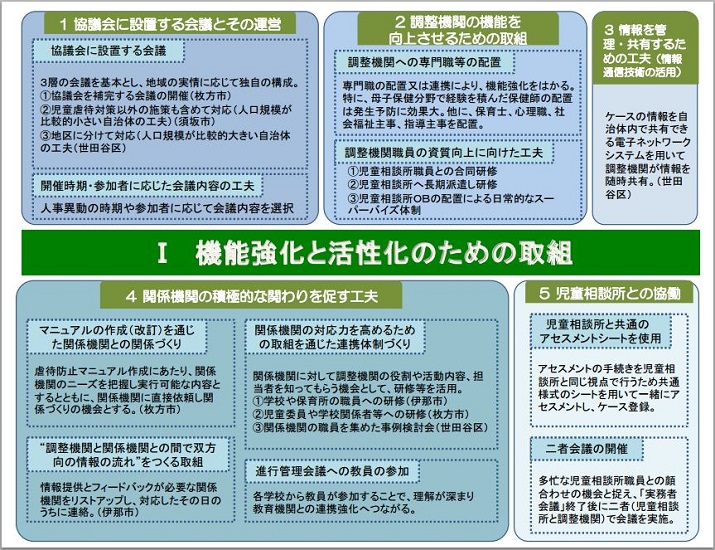

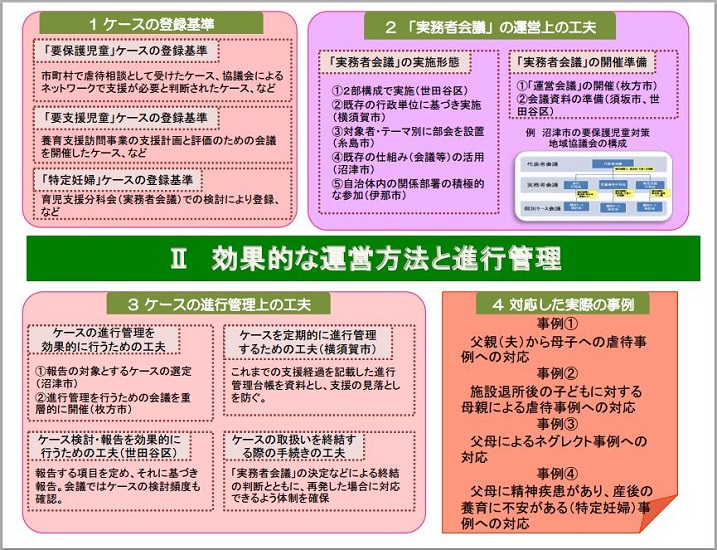

まず、要保護児童対策地域協議会の機能強化と活性化のための取組における、効果的な事例を紹介したい。

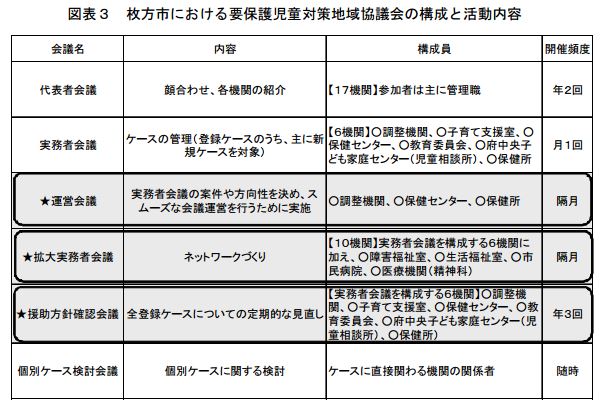

また、「実務者会議」を「ケース管理のための実務者会議」と「ネットワーク

づくりのための実務者会議」(拡大実務者会議)の2つの構成とし、

それぞれの目的に合わせた機関で構成することにより、各会議の役割を明確化し会議の充実化を図っている(図表3参照)。

さらに、「実務者会議」の構成メンバー以外の関係機関の支援力を向上させるため、関係機関の実務者を対象とした出前研修等の啓発活動にも力を入れている。 要保護児童対策地域協議会の機能強化と活性化のための取組を図で表すと以下のようになる。

次に、効果的な運営方法と進行管理について効果的な事例を紹介する。

「実務者会議」については、「研修会・講習会」と「進行管理」の内容に分けて実施し、それぞれの会議の目的に合わせて参加者を選定している状況が複数の自治体で見られた。

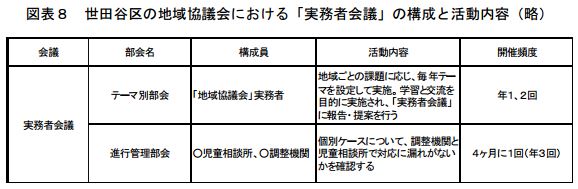

世田谷区では、「地域協議会」(地域単位の代表者会議)における「実務者会議」

を、

「テーマ別部会」(勉強会)と「進行管理部会」の2部構成とし、

それぞれの部会の目的に沿った構成員により活動を行っている。

「テーマ別部会」では、地域ごと(区を5つの地域に分割)に毎年テーマを設定し、そのテーマに関する事例検討会等を実施している(前述)。

この部会は学習と交流を目的に年1、2回実施され、当該部会での検討結果について「実務者会議」に報告・提案を行っている。

「進行管理部会」では、年に3回地域ごとに、児童相談所と子ども家庭支援セ

ンター(区の各総合支所に位置づけられ、虐待対応の窓口も担う)、

要保護児童支援全区協議会の調整機関が要保護児童対策地域協議会に登録されているケースについて進行管理を目的に行っている(図表8参照)。

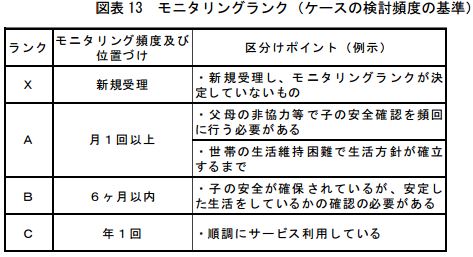

区では子ども家庭センターごとに月2回支援会議を行い、ケースにモニタリングランク(ケースの検討頻度の基準)をつけている(図表 13 参照)。

この支援会議では、要保護児童支援全区協議会の調整機関の職員がスーパーバイズする。

会議(進行管理部会)では、区のモニタリングランクも併せて児童相談所へ報告している。

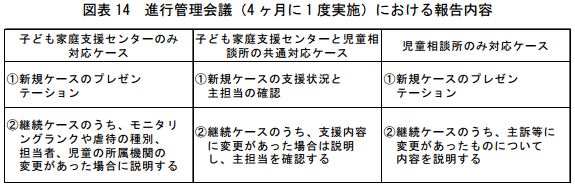

また、会議の場で担当者が報告する項目もあらかじめマニュアルで定めておくこ

とにより、得られる情報の統一化と時間の短縮化が可能となっている(図表 14 参

照)。

要保護児童対策地域協議会の効果的な運営方法と進行管理のための取組を図で表すと以下のようになる。

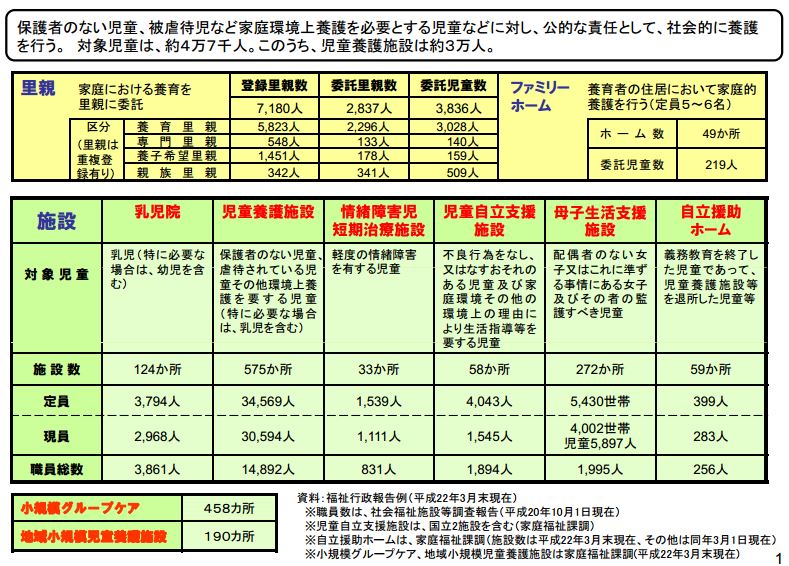

1.里親委託

2.施設への入所

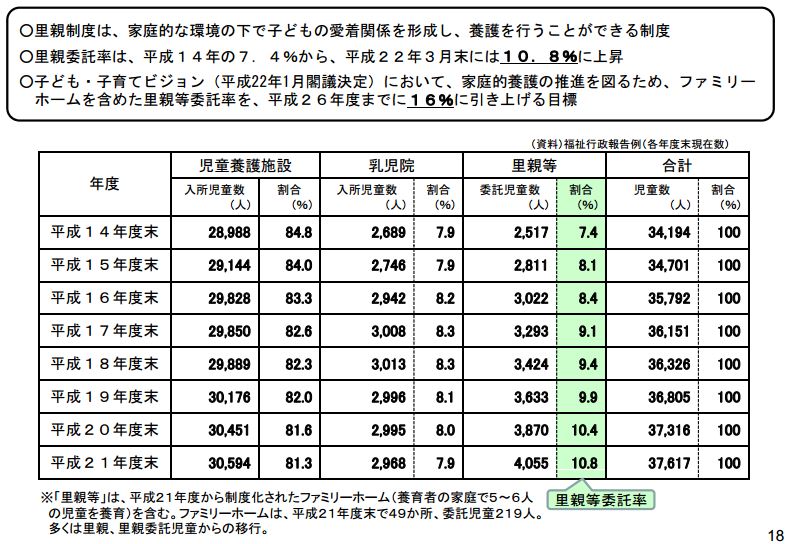

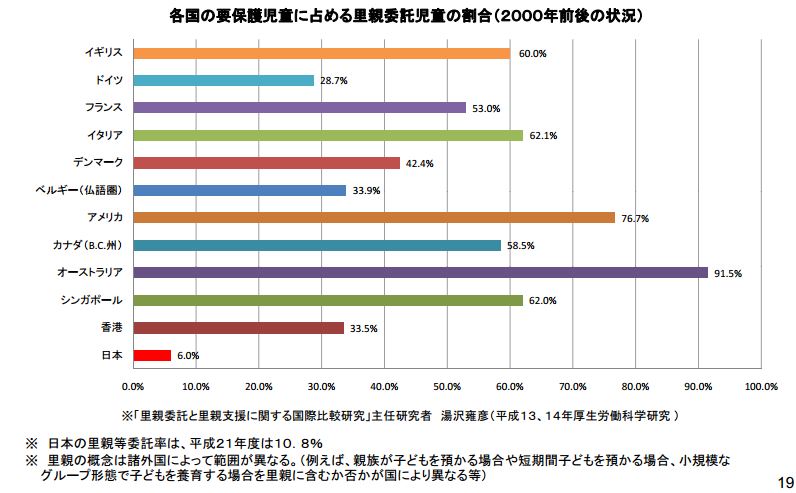

日本において、施設:里親の比率が9:1という現状は、施設養護に依存しているとの指摘がある。(下図参照)

諸外国の里親委託児童の割合を見ても、日本は施設養護に依存しているということが読み取れる。

児童養護施設は大規模型(定員100人規模)のものが最も多く、8割弱を占める。大規模な施設では職員1人あたりの児童数は4人以上という状態である。

厚生労働省は家庭的養護を推進する姿勢を採っており、子ども・子育てビジョン(平成22年1月閣議決定)において、家庭的養護の推進を図るため、ファミリーホームを含めた里親等委託率を平成26年度までに16%に引き上げる目標を立てている。

今後家庭的養護を推進していくためには、一時的な措置である里親制度だけでなく、養子縁組制度も活用していかなければなるまい。

養子縁組の制度には2種類あり、普通養子縁組と特別養子縁組がある。

普通養子縁組の目的は家の存続であり、養親は独身も可となっているのに対して、

特別養子縁組の目的は子どもの福祉、利益を図ることであり、養親は独身は不可で、婚姻している夫婦であることが条件となっている。あくまで子どもの利益を第一優先に設けられたのが特別養子縁組なので、今後はこちらの制度に力を入れていく必要がある。

それでは日本の特別養子縁組の制度の課題は何なのか。

昨年7月、朝日新聞のツイッターで以下のようなツイートがなされた。

朝日新聞 家族 @asahi_kazoku

養子あっせんをする都内の業者が、赤ちゃんを託す養父母から100万円を超す高額の現金を受け取っていたことがわかりました。都は今後、他の業者にも立ち入り調査をする予定です http://t.asahi.com/bp31 杉)業者も玉石混交です。利用する場合は、十分に気をつけてください。

このツイートから受ける印象は、「養子をあっせんする業者が悪者」のように聞こえるが果たして本当にそうだろうか。

現在厚生労働省は特別養子縁組に対する補助を行っていない。

この事実を考慮すれば、様々な課題を抱えている妊婦のカウンセリングや出産費用の肩代わり、養親の研修を行う民間企業が100万円の額を受け取ることはおかしくないのではないだろうか。

行政の制度の不十分な点を民間団体が補っている事実がある一方で、今回のように養子縁組をあっせんする民間団体が叩かれてしまうと、

イメージが独り歩きしてしまい、民間団体の活動に支障をきたす可能性がある。

昨年12月末、厚生労働省は、民間のあっせん事業者に対し、実費の総額や内訳を報告させることを決めた。昨年度分の実績について、こうした項目などを調べるよう、事業を所管する各地の自治体に27日付で通知した。

児童福祉法は人身売買を防ぐため、営利目的のあっせんを禁止している。厚労省の通知では、養父母から受け取れる金を交通費や人件費などの実費と任意の寄付に限っている。今月には東京都が2団体に対し、実費を超える額を受け取らないことなど改善を指導した。

特別養子縁組の制度の拡充について、今後さらなる政策的な議論をしていくことが期待される。

(1)貧困への対策

(2)子育て支援事業(乳児家庭全戸訪問事業、養育支援事業)の普及・推進

(3)要保護児童対策地域協議会の連携強化

(4)社会的養護、特に特別養子縁組制度の拡充

最後に、これからの子育て支援の方向性の中にあるべき理念について考えたい。

その1つとして、私たち自身が生きづらさを直視し、私たちの中にある「当事者性」を認識することが重要だ。条件が整えば、いつ自分も虐待の当事者になるか分からないのである。その自らの中にある無力さを認めるからこそ、人と繋がり合う、共同することが可能になるのだと思う。