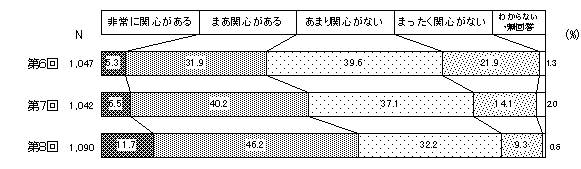

これを見ると、青年の政治に対する関心は高まっている傾向にあることがわかる。

(この調査は5年ごとに行われており、第6回は1999年、第7回は2004年、第8回は2009年である。)

出典:第8回世界青年意識調査(内閣府政策統括官)

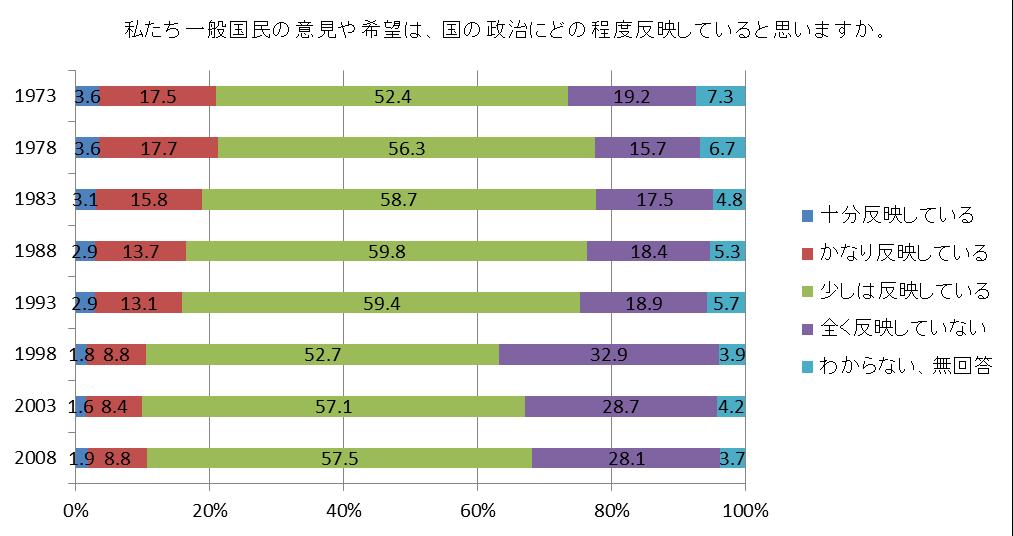

これを見ると、

・「十分/かなり反映している」は減少傾向にある

・「少しは反映している」はあまり変化がない

・「全く反映していない」は増加傾向にある

と読み取れることから、政治的有効性感覚は弱まっていると考えられる。

以上のことから、

【政治に対する関心はあるが、それが反映されない】

という状況を仮定することができる。このことを前提に、市民の関心を政治に反映させる方法を考えていきたい。

NHK放送文化研究所「第8回 日本人の意識・2008」調査より作成

・市がどんな仕事をしているのかよくわからない。

・参加意識以前の問題として、関心・問題意識が薄い(特に都市部において)。

・参加の仕組みには、有効性・透明性が必要。

・市長や職員などと直接意見交換をしたい。

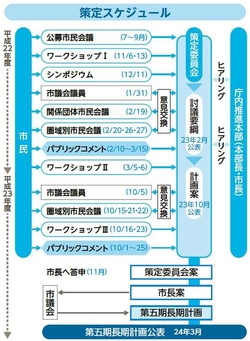

右の図は、長期計画の策定スケジュールを示したものである。

右の図は、長期計画の策定スケジュールを示したものである。