まず、能力面については2009年の調査結果における文部科学省の分析から考察する。

出典PISA2009年調査分析集

表1 日本のPISA調査における読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーの平均得点

| 2000年 | 2003年 | 2006年 | 2009年 | 2012年 | |

| 読解力 | 522点 | 498点 | 498点 | 520点 | 538点 |

| 数学的リテラシー | 534点 | 523点 | 529点 | 536点 | |

| 科学的リテラシー | 531点 | 539点 | 547点 |

能力面と意欲面の二点について、それぞれの課題を考察した。

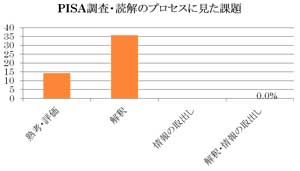

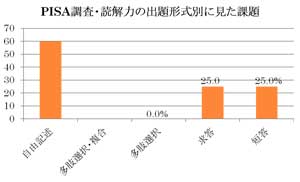

まず、能力面については2009年の調査結果における文部科学省の分析から考察する。

出典PISA2009年調査分析集

日本では調査が始まった年から2009年まで無答率がOECD平均を上回っている。とくに読解力や記述式の問題において多く見られるとのことだった。

この結果から、能力面において子どもたちが自分の考えを表現することが課題と考えられる。

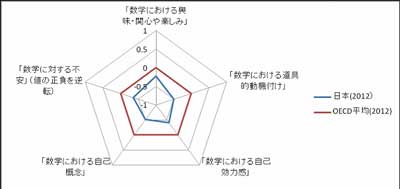

次に、意欲面については2012年に行われた数学に対する生徒質問紙(アンケート調査)の調査結果から分析する。

生徒質問紙では、「数学における興味・関心や楽しみ」、「数学における道具的動機付け」、「数学における自己効力感」、「数学における自己概念」、「数学に対する不安」の5つの要点について質問している。

出典PISA2012調査分析結果資料集

上の表から全ての項目においてOECD平均を下回っている。(ただし2003年度に行われた結果よりはほとんどの項目で望ましい方向に変化している)

私はこの中で、特に「数学における道具的動機付け」と「数学における自己効力感」について注目した。前者では数学が将来の仕事に必要か、数学がこれからのために必要だと思うかといった内容についての質問である。後者は数学で学んだことを、どれくらい実際に活用できると思うかの質問である。この項目で、日本の子どもは「3x+5=17という等式を解く」や「2(x+3)=(x+3)(x-3)という等式を解く」という質問に対しては8割以上の生徒が「かなり自信がある」「自信がある」と答え、OECD平均を上回ったが、「床にタイルを張るには、何平方メートル分のタイルが必要かを計算する」や「自動車のガソリンの燃費を計算する」という質問に対して「かなり自信がある」「自信がある」と答えたのは5割未満であり、OECD平均を下回った。「床に~」などの問題は教科書のままではない応用で、日常生活に結びつく事である。

これらの結果から、意欲面において日本の子どもたちが勉強と日常生活・将来を結びつけるようにすることを課題と考えられる。

表2 読解力(2009年)における観点別平均得点の国際比較

| 総合読解力 | 「情報へのアクセス・取り出し」 | 「総合・解釈」 | 「熟考・評価」 | |

| 日本の得点 | 520点 | 530点 | 520点 | 521点 |

| OECD平均 | 493点 | 495点 | 493点 | 494点 |

| 全参加国中の順位 | 8位 | 4位 | 7位 | 9位 |

報告よりこれらの課題の背景は次の三点が挙げられるとのことだった。

以上の課題を解決するため3つの重点目標と5つの重点戦略をこのプログラムでは立てている。

各学校で求められる改善の具体的な方向~3つの重点目標~

文部科学省や教育委員会の取組~5つの重点戦略~

また、この指導要領では学校・家庭・地域の連携・協力が重要としており具体的な取り組みが示されている。

まず、家庭についてだが、家庭での習慣を通して子どもに基本的な生活習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るなど「生きる力」の基礎的な資質や能力を培うことを目標とし、以下の活動や支援を行っている。

~家庭教育支援~

子育て経験者やPTA、保健師やNPOなど身近な地域の人による家庭教育支援チームが悩みや不安を抱える保護者や家庭を地域で支援

[主な活動内容]

次に地域についてだが、地域ぐるみで子どもの教育に取り組む環境づくりを進めることを目指し、次のような活動を行っている。

~学校支援地域本部~

地域住民や保護者など様々な立場の人がボランティアとして教育活動を支援

[主な活動内容]

~放課後子ども教室~

学校の余裕教室や校庭などを活用し、放課後等に子どもの居場所を設け、地域の大人の協力を得ながら、学習や体験活動や地域住民との交流の機会を提供

[主な活動内容]

~その他~

地域住民だけでなく、公共機関、企業、NPOなど地域を構成する様々な団体との積極的な連携により、子どもたちに多様な社会体験・自然体験等を提供することが大切

安部政権では教育を重要課題としており、教育再生会議においていじめ問題の解決や教育委員会、大学教育などについて提言を行っている。

ここでは第四次提言の「高等学校教育と大学教育の接続・大学入学者選抜の在り方について」を取り上げる。

「高等学校教育と大学教育の接続・大学入学者選抜の在り方について」平成25年10月31

この会議では、グローバル化や少子・高齢化の進展に伴い、主体性、創造性を持った多様な人材が求められ、かつ、その人材の質を飛躍的に高めていく必要があると考えられた。また、このような人材を育成するためには、高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜の在り方について一体的な改革を行うことが大切という観点から次の3点が定められた。

活動目的

「ひとりでも多くのこどもたちに自分の将来について考えるきっかけを持たせ、視野を広げ社会へ旅立つことの自覚と自立心を促し、夢と勇気をもって、生き生きと自己実現に向かってすすめる喜びを知ってもらいたい」

1、キャリア教育プログラムの開発

「夢発見プログラム」と名付けられている。

講演・ワークショップ・個別サポートを通じて子ども達が将来のことや仕事について考えるためのキャリア教育プログラム

2、ファシリテーター養成

集会・会議などで、テーマ・議題に沿って発言内容を整理し、発言者が偏らないよう、順調に進行するように口添えする役。議長と違い、決定権を持たない。

会議やミーティング、住民参加型のまちづくり会議やシンポジウム、ワークショップなどにおいて、議論に対して中立な立場を保ちながら話し合いに介入し、議論をスムーズに調 整しながら合意形成や相互理解に向けて深い議論がなされるよう調整する役割を負った人。

支えていく大人も研修する。

3、学校等におけるキャリア教育プログラムの実施

1で考えられたキャリア教育の一部を実際に学校の授業として実施する。

4、パートナーシップ提携による全国各地への普及

キャリア教育プログラム「夢発見プログラム」を運営側と一緒にサポートする人

キーパーソン21の取り組みについて私は以下の二点について考えた。

一点目は学校の授業として実施するため、全ての子どもが対象となり、格差を生まないことが評価できる。

二点目は上記のプログラムをすべてではなく、一部のみを一回限りの実施であるため本当に効果があるのかという疑問である。

職業に興味を持つという点ではよいのかもしれないが、能力を身につけるためには継続して行う必要があると思う。

表3 カナダのPISA調査における読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーの平均得点

| 2000年 | 2003年 | 2006年 | 2009年 | 2012年 | |

| 読解力 | 534点 | 528点 | 527点 | 524点 | 523点 |

| 数学的リテラシー | 532点 | 527点 | 527点 | 518点 | |

| 科学的リテラシー | 534点 | 529点 | 525点 |

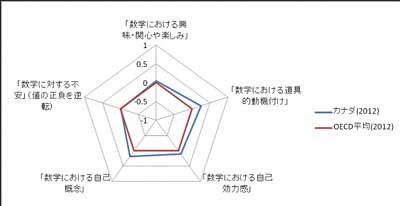

カナダは日本と比べて様々な人種、社会的経済階層となっているが、その格差が少なく、平均点が高いことが評価されている。

そして私が一番注目したいのは意欲面の高さだ。生徒質問紙で「数学における興味・関心や楽しみ」、「数学における道具的動機付け」、「数学における自己効力感」、「数学における自己概念」、「数学に対する不安」の5つの要点について質問した結果が以下の通りである。

出典OECD生徒の学習到達度調査~2012年調査国際結果の要約~

成績上位国の中で5つの要点が比較的に高く、またそれが文化や民族、経済状況に関わらないことが広く評価されている。

そのため、カナダの教育システムについて研究し、何か日本でも活かせることはないか考えたい。

2について、カナダで教員は人気のある職業であり、学生の中の「上位30%」しか就くことができないと言われている。

そのため教員個人の能力が他国に比べて高く、生徒は高質な指導を受けることができると考えられているそうだ。

また、教員養成機関もカナダ全土で約50か所であり、教員養成の質も維持できることも要因の一つともされているが、これについては懐疑的という意見もある。

そして教員に大きな裁量権が与えられていることから、授業内容は教員によって様々であり、教科書も日本のように一冊ではない。

3について、財政はほぼ完全に州に移譲されているが、州から地域への財政支援は3種類ある。

1つ目は生徒数に基づいて支給されるブロック補助金、2つ目は分類別の補助金(特別支援教育など特別プログラムのための財政支援金や遠隔地域への交通費支援など基本的なサービス提供に問題がある地域への補助金)、3つ目は財源の貧しい地域を支援する平等のための財政支援であり、州はこれらの支援金を状況に合わせて配分することができる。

(1~3『PISAから見る、できる国・頑張る国1』より参照)

私がここで注目したいのは、3の財政の平等である。研究を進めると財政に関わらず、カナダでは平等を大事にしていると感じた。

それは、成績下位の地域や生徒を見捨てないということである。例としてオンタリオ州では、州内統一テストを実施しているが、成績の悪い学校や地域に対して、州の介入と財政支援を行った。移民が多いため、英語を母国語としない人も多いが、そのような場合には特別プログラムを用意するなど、一人一人に目を向け、脱落者を出さないようにしているとのことだった。

これには人口密度や出生率が低く、労働力の多くを移民に頼るカナダでは、「全ての子どもが好成績を収めなければ国の将来は確約されない」(『PISAから見る、できる国・頑張る国1』より)という考えがあるからだそうだ。

低評価の人々を批判したり、責任を追及するのではなく、一定の水準になるよう支援するという政策が生徒の意欲を高め、能力面においても向上させることに成功したと考えられる。

ここまでカナダについて考察してきたが、国土や人口、文化の違いなどが多くあり、必ずしも全てを日本で活かせるわけではない。

しかし、カリキュラム設定や授業内容など、日本にも取り入れられることは多くあると思う。

このように日本と違う教育の仕組みがあることを知り、選択できる状態にすることが大切なのではないかと考えている。

2,これまでの研究で、先進地域では教育委員会と学校の他に地域や保護者が学校運営やカリキュラムに関わる機関があることが分かった。

1の課外学習を行うためには地域の理解や協力が必須である。

そのために地域や保護者による機関が必要であることはもちろん、群馬県の地域コーディネーターのような学校と地域を結ぶ人の役割が重要だと考えている。

保護者や住民の中には、キャリア教育や課外学習の意義を理解しておらず、教室の中で読み書きをすることが効果的だと考えている人も中にはいるかもしれない。

また子どもがいない人は教育に対して無関心かもしれない。

そのような人達に地域全体で教育をしていく必要性を訴え、一人一人と教育が関係のあるものだと認識してもらうためにも地域機関の発展は重要だと考えている。