東アジア経済圏〜地域経済圏の発展〜

上沼ゼミナール

社会科学部4年

丸橋布実

研究動機

私が東アジア経済圏について研究しようと思ったのは、高校の頃から国際関係に興味があり、大学でも国際関係に関する講義を多くとってきた。中でも今日東アジアの成長は世界でも注目されており、日本と東アジアの関係について興味が湧いたからである。調べてみると、日本と東アジアは、日中韓自由貿易協定のような国レベルの動きよりも地域経済圏の動きが活発に進んでいることを知り、今後の経済発展の動向を地域経済圏の視点から研究していこうと考えた。

章立て

第1章 世界の地域経済圏

第2章 北東アジア経済圏とは

第3章 北東アジア経済圏の現状

第4章 北東アジア地域の民間での取り組み

第5章 北東アジアのエネルギー供給への取り組み

第6章 EUと北東アジアの比較

第7章 企業の海外進出

第8章 これからの北東アジア地域経済圏

第9章 北東アジア地域経済圏の発展のために 政策提言

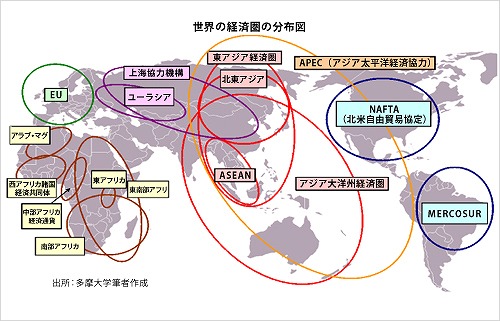

第1章 世界の地域経済圏

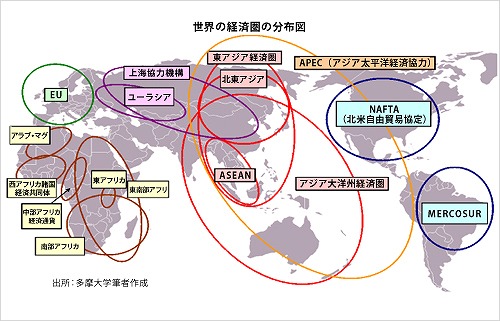

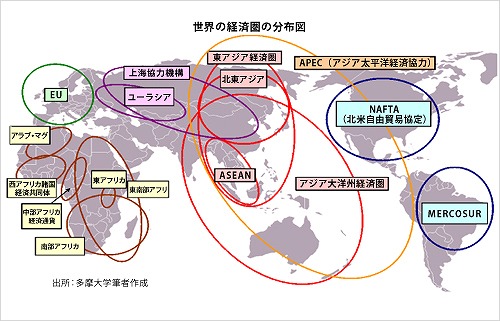

(出所:日経ビジネス 2010年12月28日 多摩大学 金美徳氏記事 「世界の経済圏の分布図」)

(出所:日経ビジネス 2010年12月28日 多摩大学 金美徳氏記事 「世界の経済圏の分布図」)

地域経済圏は大きく分けて2つある。1つはEU、NAFTAなどの政府主導のものと、もう1つは自然発生的に相互依存関係が形成され、事後的に制度が作られるものである。アジア、とりわけ東アジアでは後者によるものが多い。

第2章 北東アジア経済圏とは

北東アジア経済圏は、日本(日本海地域)、ロシア極東地方、韓国、北朝鮮、中国東北三省(黒竜江、吉林、遼寧省)で構成されている。地域経済圏が提唱されるようになったのは東西冷戦が崩壊してからである。これらの地域は、ロシア極東地方、中国東北地方、北朝鮮などでの石炭、石油、天然ガス、森林漁業を中心とする豊かな資源と労働力や巨大市場があり、それらと日本と韓国の資本や技術を結び付けて相互補完関係を構築することで各地域の経済発展を図ろうという動きが地域経済圏構想につながった。(中藤康俊著 『北東アジア経済圏の課題』より)

第3章 北東アジア経済圏の現状

資源や資本が豊富な北東アジア経済圏だが、いわゆる未開発地域も多い。また国家間でも経済体制が異なっていたり、格差が拡大しているため、国主導で「北東アジア経済圏」として発展してこなかった。

北東アジア経済圏制約の要因

北東アジア経済圏を制約する要因としては地域格差の拡大が挙げられる。北東アジア地域は、各国の都市部と地方とを比べると格差が拡大している地域である。中国東北地域は、主に沿岸部の開発が進められ、内陸部は発展が遅れてきた。ロシア極東地域は、資源が豊富であるにも関わらず、物流ルートが整備されておらず、経済は発展していない。日本の日本海側地域も高度経済成長期に太平洋側に開発が進み、格差が広がった。

第4章 北東アジア地域の民間での取り組み

国主導での経済圏の形成は停滞気味であるが、地方自治体や企業が中心となって独自に交流を図ってきた地域もある。以下に挙げる富山県と島根県は歴史的に北東アジアの国々と交流してきたこともあり、現在でも定期便が就航して交通の便が整備されてきている。

4-1 富山県企業

富山県ではもともと1984年に遼寧省と友好関係にあり、大連に進出しようとする動きが出ていた。1998年には富山-大連便が就航し、現在では週5便ある。また大連に富山事務所が設置され、中国の法制度や消費市場など情報提供をしてくれる場がある。

富山県の企業はヒト、モノ、生産・販売の現地化が進んでいる。しかし、一方で、従業員の定着率が悪かったり、他社に引き抜かれるケースもある。さらに、中国政府の政策によって企業の現地での活動に影響が出てしまう例もある。政府が水害被害を減らすために森林伐採を抑制する法律を作り、それによって木材を原料とする企業が原材料不足になる事態に陥ってしまった例もある。

4-2 島根県浜田市

島根県浜田市では、中国の上海と山東省栄成市と海外友好都市であったり、戦前から韓国との間に定期航路があったりするほど北東アジアとの交流が盛んである。その他にも、毎年小中学生を中国と韓国に派遣してホームステイをする児童生徒相互交流国際事業が行われていたり、島根県立大学に北東アジア地域研究センターが設けられている。

第5章 北東アジアのエネルギー供給への取り組み

資源が豊富である北東アジア地域では近年エネルギー供給安定に向けたパイプラインの建設に注力している。その中でも日本、中国、韓国は資源が豊富なロシアと協力してパイプライン建設を行っている。エネルギー供給の取り組みは大規模かつ長期的なものになるため国主導で行われている。本章では日本の近年のエネルギー供給に向けた取り組みを提示する。

近年ロシアもアジア市場に注目し始め、2012年に行われたAPECでも議長国を務めた。ロシアの東方向けパイプライン構想は、2004年にプーチン大統領が、アジア向けパイプライン構想を打ち出し、次々に稼働し始めている。石油の北東アジアへの輸送はこれまでサハリンのみであったが、2010年には日本間の対岸にあるナホトカという地点からも供給され始めた。

その結果日本の原油輸入国の変化を見てみると、中東への依存度が下がり、ロシアからの輸入が増大している。また石油だけでなく、天然ガスのパイプライン計画も進められ、エネルギーの整備が進んでいる。

今後の課題

ロシアからのエネルギー供給は今後も活発になる見通しである。しかし、エネルギーの他にも運輸・物流などを進めていかなければならない。今後北東アジアのインフラ開発に要する費用は、今後15〜20年間に年間75億円必要だともされる。

今後のインフラ開発のための資金確保や法制度の整備・改革を行う機関として「北東アジア協力開発銀行」がある。これは1991年に天津で行われた北東アジア経済フォーラムで提唱され、以後20年間検討されている。しかし未だに実現には至っていないため、北東アジア経済圏を活発なものにしていくために積極的な働きかけが必要である。(「拡大する北東アジアのエネルギーフロー」より)

第6章 EUと北東アジアの比較

近年経済危機の不安に陥っているEUであるが、世界で唯一地域統合を達成した。この章では地域統合を達成したEUの特徴を整理し、北東アジアと比較することで北東アジアの地域経済圏が発展する上での障害や課題を考察する。

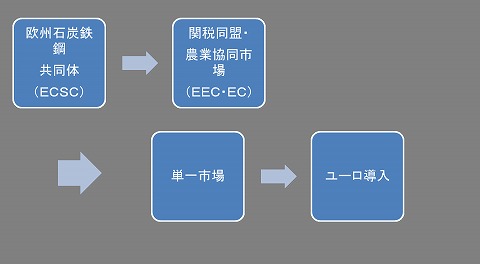

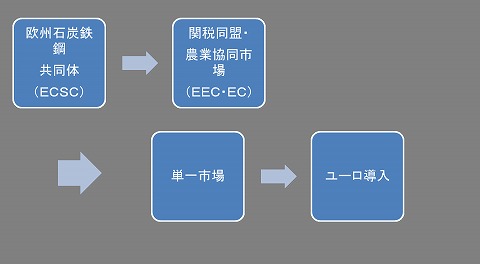

6-1 EU地域統合達成までの経緯

EUの地域統合は、欧州石炭鉄鋼共同体の設立から関税同盟・農業共同市場の創設までの部分統合期と単一市場の形成から単一通貨ユーロ導入までの全般的統合期に分けられる。前期における特徴は、関税や数量制限を撤廃し、農産物と工業製品の域内貿易自由化を実現したことである。しかし70年代になると石油ショックなどの影響により経済状況が悪化し、参加各国は補助金による国内産業の保護など経済統合に逆行する政策を採用した。さらに80年代に入ると、状況はさらに悪化し、失業率の上昇や税収不足などによる財政赤字の急増、欧州産業の国際競争力の低下などの事態を招いた。93年に市場統合が完成されると主として製造業の直接投資により労働コストの安い国へ生産拠点を移転して経済力格差を平準化する動きが強まった。(「欧州統合の展望」より)

6-2 EUの市場統合による効果と課題

市場統合の効果としてまず挙げられるのが域内貿易・投資比率の上昇である。これにより域内企業間の競争が促進され、各企業は生き残りをかけて技術革新や国境をまたぐM&Aを行った。これにより国際的な競争力のあるグローバル企業となった。

しかし、金融や先端産業などの成長産業は主にイギリス、フランス、ドイツに集中し、他のEU加盟国との域内不均衡格差が存在している。

6-3 EUと北東アジアの共通点

北東アジア経済は、今やEUやNAFTAと並ぶ経済圏となっている。特に日中韓の3か国や中国、韓国、ロシア、モンゴルなどの相互依存関係が深化している。

また、各国の経済格差が大きいことからEUと同様に域内格差の拡大が懸念される。

第7章 企業の海外進出

EUの章での各国の域内格差是正の対策として企業の海外進出がある。日本でも企業の海外進出が進んでおり、グローバル企業となることで北東アジア全体の経済活性化を促すことが出来ると考える。近年では企業の海外進出の目的が変化している。製造業の場合、2004年の調査では海外進出の目的として「良質で安価な労働力が確保できる」が半数以上であったのに対し、2010年の調査では「現地の製品需要が旺盛、または今後の需要が見込まれる」が半数以上を占めている。このようにアジアを市場開拓のための立地場所と捉えるようになっており、日本企業だけでなく現地企業もEUのように国際競争力を強化することが期待できる。(「日本企業立地先としての東アジア」研究会報告書より)

7-1 海外企業との連携

また近年では海外企業と業務提携を行う企業も増加している。新日鉄と韓国のポスコは2000年に戦略的提携関係を結び、技術協力や販売拡大、共同価格交渉、共同海外進出を行っている。また、東芝とサムスンは、半導体のシステム分野で提携を進めている。このように海外企業との提携は徐々に広まっており、提携企業が新たに海外進出を行うことで国際分業体制の構築が期待される。(「日本企業立地先としての東アジア」研究会報告書より)

7-2 今後の課題

現在、業務提携は大手企業が中心で、中小企業は技術流出の懸念や代金回収の問題、人件費の高騰などの不安要素から

業務提携には消極的である。中小企業は海外展開に関するノウハウが不足しているため、経済産業省やJETROの事業を活用していくことが重要になる。(「日本企業立地先としての東アジア」研究会報告書より)

第8章 これからの北東アジア地域経済圏

ここまで北東アジア経済圏の取り組みを様々な面から

みてきた。本章では今後の北東アジア地域経済圏のあり方をTPPとの違いから考察していきたい。

TPPとは

昨年日本が本格的に交渉に参加したTPP(環太平洋パートナーシップ)とは環太平洋地域でのモノやサービス、投資などの自由化を目的とした国際条約である。(内閣官房HPより)TPPはアメリカを中心とした11か国が参加しているが中国や韓国、ロシアといった大国は参加を表明していない。アメリカが経済成長を図る目的で成長の見込みがあるアジアに焦点を当てている。一方で日本はTPPと同時並行でASEANや日中韓FTAの締結を進め、将来的にはFTAAP(アジア太平洋自由貿易圏)の締結を目指している。TPPはFTAAPの布石となっている。

北東アジア地域経済圏の立ち位置

こうした高水準の自由化が進んでいる中、北東アジア地域経済圏の今後の方向性を示していきたい。

- エネルギー共同体の構築

TPPではモノ、サービスの自由化を目的とした関税撤廃などソフト面の同盟である。一方TPPに参加していないロシアとは天然ガスのエネルギー同盟としてのつながりを強くしている。ロシアは自国の資源を成長の見込みがあるアジアに向けて供給することで経済成長を狙っている。今後もエネルギー供給安定、物流ルートの整備といったハード面での取り組みが期待される。

- 政治問題との差別化

環太平洋貿易自由化の動きで障害となるのが政治問題である。日本と中国、韓国とは歴史認識を巡る問題から関係が悪化し、日中韓FTA締結が難しくなっている。また、ロシアとも北方領土問題が存在しているが、エネルギーなど経済面での協力は継続されている。このように「政経分離」で北東アジアは連携を深めていくことが出来る。

第9章 北東アジア地域経済圏の発展のために 政策提言

本研究では北東アジアの経済発展の可能性を民間主導、国家主導の取り組み、さらにはEUとの比較で示した。今後のさらなる発展のための政策提言を以下に示す。

9-1

基盤整備のための共同体の形成(エネルギー・環境)

EUの地域統合は「二度と戦争を起こさない」といった共通目標のもと、エネルギー共有化の取り組みから始まった。現在では再生可能エネルギーの活用などエネルギー・環境問題にEU全体で取り組んでいる。

北東アジア地域においても全章で述べたようにまずはエネルギー、物流といった基盤整備を進めることで、企業進出や人材交流といった民間での取り組みを促すことができる。現在北東アジアには「北東アジア輸送回廊」という運輸・物流ルートができつつあり、輸送回廊沿いの地域の人口が増加し、発展した例もある。このようにハード面の整備は地域の産業発展につながる。

エネルギーの面において日本の関西地域と韓国の慶州を中心とした大慶地域では東日本大震災をきっかけとして環境やエネルギーの共同研究を行っている。関西圏の大多数が飲料水として利用している琵琶湖に隣接する福井県には原子力発電所がある。一方大慶地域でも飲料水として利用されている洛東江の水質保全に多くの関心が寄せられている。このような共通点から両地域での水質保全や生態系保護を目的としたシンポジウムが定期的に開催されている。またこうした共通点から地方大都市の産業振興のための協定も締結され経済発展にも取り組んでいる。 このようにエネルギー・環境協力は非常に重要なことである。

9-2

「北東アジア」全体での活動

研究を通じて未開発地域が多く残り、地域間格差も大きい地域ではあるものの地方同士での独自の取り組みは政治問題に左右されずに行われていることを知りえた。今後はそれら独自で行われてきた活動の総括が北東アジア「全体」の経済発展には必要である。そのためには北東アジアの中心である日本、韓国、中国の都市連合を形成し、共同事業を進めていくことが必要である。

参考文献

Last Update:2014/2/7

© 2012 2013 2014 Fumi Maruhashi. Allrights reserved.

(出所:日経ビジネス 2010年12月28日 多摩大学 金美徳氏記事 「世界の経済圏の分布図」)

(出所:日経ビジネス 2010年12月28日 多摩大学 金美徳氏記事 「世界の経済圏の分布図」)

(出所:日経ビジネス 2010年12月28日 多摩大学 金美徳氏記事 「世界の経済圏の分布図」)

(出所:日経ビジネス 2010年12月28日 多摩大学 金美徳氏記事 「世界の経済圏の分布図」)