過疎地域の具体的な特徴としては、

この内容としては、

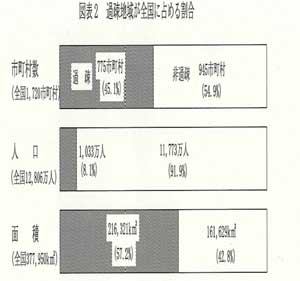

過疎地域の現状としては、全国の中で神奈川県と大阪府以外の都、道、県にはすべて過疎地域が存在しており、過疎市町村が全国に占める割合は45.1%、また日本国土における過疎地域の面積は57.2%と過半数にまで及んでいる。

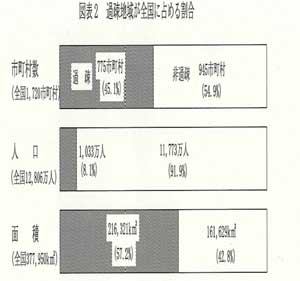

さらに市町村歳入決済の状況(平成22年度)をみると、過疎関係市町村の歳入決済額の40%以上は地方交付税交付金によるものであり、財源の多くを国に依存しているのである。

※総務省HPより抜粋

地域開発施策

施策内容

過疎対策法

4次に渡る法律の主な内容

成果

課題

集落対策

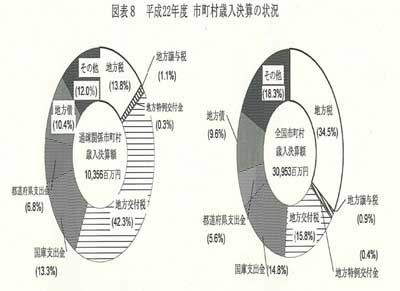

総務省では、2009年から地域の実情に詳しく集落対策の推進に関してノウハウ、知見を有した人材(集落支援員)が、地方自治体からの委嘱を受けて市町村職員と連携しながら集落の巡回、状況把握行う「集落対策」という取り組みが行われている。

※総務省HPより抜粋

取り組み内容

このような施策、法体制のもと、過疎対策事業費に約62兆円を投入し社会資本、インフラ整備などを中心に一定の成果をあげるも、政府の地域発展の地域開発施策は、国主導の経済主義、中央集権的性格であり、地域、自治の視点が不在(国主導の大型事業に関する投資計画の側面)だったため都市と地方の格差は増大は浮き彫りになり、また4次に渡る過疎対策法もインフラなどハード面の資金の援助が大半だったためソフト面での改善が課題として残った。

結果、現在でも過疎地域では人口減少、高齢化は止まらず、税収減による厳しい財政状況が一向に続いている。

そして近年になり導入された集落対策も、政府は専門家を派遣し財政支援を行うという画一的な政策であり、ソフト面での課題解決に疑問が生じる。画一的な国の政策に頼らず、実情を知る地域自身が積極的に村づくり、町づくりに取り組んでいく必要があるのではないだろうか。

徳島県勝浦郡上勝町は、少子高齢化による若年層の減少や、輸入自由化、産地間競争の激化などにより町の主な産業であったミカン、林業が衰退し町の活力は低下する一方であった。さらに1981年には局地的な異常寒波に襲われ、一年間のミカンの売り上げが約半分になってしまうという、町の存続も危ぶまれる状況にまで陥った。そんな町の危機を救ったのがこの「葉っぱ」である。

出所:株式会社いろどりHP

出所:株式会社いろどりHP

これは「つまもの」と呼ばれる。「つまもの」とは日本料理などを彩るために付いている葉や花、山菜などのことである。当時農協の栄養指導員であった横石知二氏はこの「つまもの」の販売に目を付けた。葉っぱは軽量であり、当時仕事がなかった女性や高齢者でも簡単に取り組むことができ、また田舎にはいくらでもある資源であるため町中全体で「つまもの」の販売に取り組んでいった。第三セクター「株式会社いろどり」が設立され、いろどりを中心にして農家一軒一軒が事業主となり、自分たちの手で形、大きさをそろえてパック詰め(モミジなどの葉っぱ、桜などの花物、ワラビなどの山菜まで約320種類)し、高齢者自らPCを駆使し全国の市場情報を収集、マーケティングをすることで農協から全国の青果市場へと計画的に出荷された。

つまものの販売成果はものすごいものであった。経済的な側面では、年間売上高約2億6000万円、年収1000万円を超える農家も現れ、さらには財政状況が厳しく補助金に頼るばかりであった地域を再生させた。

社会的な側面では、仕事をしていなかった高齢者、女性が毎日働くことで医療費、寝たきり率の低下につながり、それに伴って老人ホームが廃止された。そして地域の将来に希望が持てたことによるIターン、Uターンによる若者の定住の増加など、福祉効果、地域の活性化をもたらした。

2.広島県神石高原町(人口11590人、高齢者比率42.8%) の「スモールコンパクトシティ」

広島県にある神石高原町は限界集落であり、過疎化・高齢化の進行により小売店や施設の閉鎖、路線バスなど地域交通機関の廃止、縮小が進んでいる。その結果、買い物をはじめとした日常生活が困難であったり、日常生活に不便を感じる住民が増えているのである。

2011年から、神石高原町が出資する第三セクター(道の駅)「有限会社さんわ182ステーション」が株式会社ローソンとフランチャイズ契約を結び「ローソン神石高原町店」の経営を開始し、地域インフラ機能を担うとともに、この地域における買い物難民に対して支援を行っている。

「道の駅さんわ182ステーション」には地産地消の農家レストラン、特産品による創作グルメ、新鮮野菜、町内産品の販売を行う神石高原マルシェのほか、ローソン以外にも行政の窓口業務や福祉施設、町のインフォメーション機能を集約し、移動販売車による集落への訪問販売(町が指定した高齢者世帯に声掛けをする「安否確認サービス」も併せて実施)や、廃校などを利用したサテライト店舗(小型売店)の設置も行っている。

そして施設内には福祉施設や就業場所である農場を開設し、雇用の創出も図られた。2012年には農業生産法人ローソンファーム広島神石高原町を設立、全国で6カ所目のローソンファームとなる神石高原町で生産される有機野菜を中国地区や近畿地区のローソンで販売するなど、地域農業の活性化に直接貢献する活動も始まっている。

「道の駅さんわステーション」は、スモールコンパクトシティ(「コンパクトシティ」とは都市社会生活を営むために必要な、さまざまな機能〔住宅や職場、学校、病院、娯楽施設など〕を地域の中心部に集めることで、自動車や電車などの中長離移動機関を使わなくても生活が可能な都市空間のこと。)として地域の人々の生活に必要不可欠な存在となっているのである。

今後は太陽光パネル設置やカーシェアリング事業などで他企業とも提携していく予定であり、官民が一体となり神石高原町の活性化を目指している。

※「日経ビジネスオンライン」より抜粋

3.徳島県神山町(人口6038人、高齢者比率46.5%) の「サテライトオフィスプロジェクト」

徳島県では多くの地域が過疎により悩まされているが、この神山町もそのうちの一つであり毎年地域からの転出者が多く、地域内には多くの空き家が目立つという状態だった。その反面、徳島県には県内全域に高速ブロードバンド網が整備されている。

この二つの特徴に目を付けたのが移住交流支援事業を行う、NPO法人グリーンバレーである。2010年からグリーンバレーは、空き家となった古民家を都市のICT企業等に貸し出し、誘致した企業の社員に対する生活支援や、地域での受け入れ体制の構築に取り組む「サテライトオフィスプロジェクト」を開始した。

サテライトオフィスとは、企業などが本拠地から離れたところに設置するオフィスのことで、インターネット等を通じて離れた場所でも本社での業務同様の仕事ができることが特徴である。

サテライトオフィスで働くことのメリットとしては、豊かな自然環境の中で心も体も元気になり、地域の人の温かさに触れられるということや、情報技術の発達により本社にいるのと変わらない仕事ができ、また通勤時間がないということがあげられる。

神山町ではそれだけではなく、県内全域高速ブロードバンド網により、いつでもどこでもパソコンさえあれば仕事ができてしまうのである。この企業誘致が進むことにより、神山町にも、都心のIT企業の発想により新しいアイデア、新しい産業が生まれたり、移住を伴う場合、こどものいる家族が増える、また雇用の創出など大きなメリットがもたらされる。

※「あしたのコミュニティーラボ」より抜粋

このプロジェクトにより2011年には町の合併(1955年)以来、初めて転入者が転出者を上回り、現在では町内10社(県外から9社、県内から1社)の誘致に成功した。そして、「いつでもどこでも自由に仕事ができる」次世代ワークスタイルを実現したことによる雇用創出や、新しい働き方を具現化したことによる若者の流出防止、さらには進出企業、地元企業による協業、地域活動参加などによる町づくりへの貢献など、地域の課題解決、活性化にむけて大きく前進している。

4.島根県邑南町(人口11959人、高齢者比率40.6%)

の「A級グルメ立町プロジェクト」と、「日本一の子育て村計画」

島根県にある邑南町は、高齢者比率が島根県で最高位の過疎地域である。過疎により年々拍車がかかる少子高齢化、若年層の流出、地場産業の停滞による雇用機会の減少に苦しんでいる。これらの問題に対処するため、産業振興の推進、それを支える町民の生活基盤の整備という二つの目標を達成するため次のような取り組みを行っている。

(1)「A級グルメ立町プロジェクト」

邑南町には、石見和牛や石見ポーク、完全自然放牧牛乳、チョウザメ養殖によるキャビアなど多くの特産品がある。このような地域の特産品に目を向け「食」の面から地域活性をしようとするのがこのプロジェクトである。

邑南町では、以前はインターネット通販サイトを開設し、都心の高級スーパーやデパートに向け売り込んでいた(ロットが少なく地元の市場では取り扱ってもらえなかった)。これにより付加価値の高い食材のブランド化に成功したが、それは地域の一部の生産者と消費者によるもので町全体の産業の活性化には至らなかったのである。

そこで、邑南町が誇るA級食材(A級グルメとは邑南町民が生産した農産物を町民の手で加工調理に成功した品々を呼ぶ造語)を加工、調理し、観光客を呼び込んで食べるところまでを町内で完結するとういう「6次産業化」を目指し、町独自の「農林商工等連携ビジョン」を官民が一体となり策定した。

具体的な取組としては、東京のシェフやソムリエ・パティシエ等のU、Iターン者の誘致に成功し、町の主導により地産地消率95%を誇るイタリアンレストランをオープンさせ、本町に訪れる沢山の観光客に邑南町の食材の素晴らしさをPRしている。また、食材を売るだけではなく、「邑南町食の研究所」を開設し、地元飲食店に地元食材を活用できるレシピ開発や、メイン事業である「耕すシェフ」という食の人材育成を行っている。これは「食材作り(農業)から料理(シェフ)までを一貫して行える人材」をA級グルメの担い手として全国から募集し、3年間かけて育成するというものであり、このように食を利用し全国からの人材誘致に取り組んでいる。

このプロジェクトは地域資源に目を向け地域振興、産業振興のために地域内外で交流を行うほか、ただ産品を売り込むだけではなくものづくりを担う人材を外部から誘致し、育てることで雇用の創出やU,Iターン者の増加を実現させているのである。

(2)「日本一の子育て村計画」

これは、上記のようなプロジェクト、また邑南町の産業の担い手となる若者世代の生活を安定させ、働き続けることができる環境づくりや体制整備を目的とした計画である。子育て世代の経済的負の担軽減対策として、「第2子以降の保育料の全額無料化」や「中学卒業までの医療費の無料化」を行っており、子育てのしやすい町として、現在全国的に注目されている。

5.長野県栄村(人口2203人、高齢者比率41.4%) の「実践的住民自治」

長野県栄村は県内最北端に位置する日本有数の豪雪地帯である。人口減少、少子化、高齢化、経済のグローバル化などにより厳しい地域情勢が続いている。栄村は、実情に合った施策を自ら工夫して立ち上げ、実際の事業実施の中に住民が主体的に参加し、「自分たちの地域のことを自分たちが決め、地域の実情にあった政策を実現し、行政の執行過程で住民が直接参加する」という「実践的住民自治」の考えに基づき村づくりを進めている。

このように住民が村政に参加し、住民みづから体を動かすことで政府の補助金に頼らず、村の中で経済を循環させる仕組みを自分たちで作り出しているのである。

6.秋田県藤里町(人口3843人、高齢者比率39.2%) の「引きこもり町おこし」

山あいにある秋田県藤里町は、世界遺産の認定を受けた「白神山地」のふもとに位置し、その観光ルートの入り口に存在する緑豊かな町である。豪雪地帯としても知られ、冬になると青森県側へと通り抜けることができた道も通れなくなるほどである。

過疎の進行により、主要な産業だった農林業は衰退、国道がなくJRも私鉄も通っていない交通インフラもままならない地域である。その一方で、隣接する能代市への通勤圏内として町には町営住宅なども建設され、古くからある集落と新たな住民とが共に暮らしている。

しかし、年々人口減少が続き今後の町の維持に不安が生じている。そんな中、高齢者福祉の観点から町の社会福祉協議会が実施した調査によって、18歳から55歳までの町民1293人の8.74%にあたる113人が、長年仕事に就けない状態で自宅などに引きこもっていることが明らかになった。さらに、そのうち40歳以上は52人と半数近く、年齢別にみると40歳以上49歳以下が40人、50歳以上55歳以下が12人にのぼる。引きこもりというと若者のイメージが強いが高年齢者も多く、雇用の少ない地方では働きたくても働くことができないで引きこもりになってしまう人も多い。

そこで社会福祉協議会が、2010年に就労支援施設「こみっと」を開設し、引きこもりの就労支援をすることで年代問わず地域活性の担い手を育成しようと取り組んでいる。

「こみっと」の一階は、飲食店になっており調理、接客、掃除など主に飲食サービスを通して就労訓練を行っている。賃金は1時間110円から550円と低く、本格的に働くまでの準備期間にあたる、いわゆる「中間的就労」である。

さらに新しい就労訓練として買い物が不便な地域に住む高齢者への支援も導入された。マンツーマンで高齢者の買い物に付き添いサポートをするほか、外出が困難な高齢者に対しては自宅まで品物を配達する。

地域の人々と直接触れ合い感謝されることで自分が必要な存在であることを実感し、ひきこもっていた人たちが自信を取り戻し始めていくのである。なかには40歳半ばではあるが非常勤で町内の飲料水工場でも働き始めた男性もおり、会社側が正社員としての雇用を前向きに検討しているという例も出てきた。

このように、新たな人材の育成により町の雇用の創出という成果も出てきている。また「こみっと」では訓練生が特産品の舞茸を使ったキッシュの販売も行っており、このキッシュを藤里町の新たな特産品にした町おこしも目指している。最近では、藤里町の商店街も支援の輪に加わるようになり、町にどんな仕事があるのか、写真店をはじめ、葬祭店や酒店などの店主から仕事についての講義を受ける取り組みもスタートさせた。藤里町では、引きこもっていた113人のうち、50人以上が家を出て、そのうち36人がすでに働き始めている。地域が一体となって支援することにより、引きこもっていた人々は今や町の活性化の大きな担い手に変わってきているのである。

7.岡山県真庭市(人口51782人、高齢者比率31.9%) の「木質バイオマス利用-①」

岡山県真庭市は2005年に9つの町村が合併してできた市であり、県内屈指の面積を持つ。その80%は山林が占め、この地域では古くから製材業がで栄えており、高度経済成長期には西日本の木材需要を支えていた。しかしその後、日本人のライフスタイルの変化とともに木材産業が低迷を続け、少子高齢化が進む中、若年層は仕事を求め都心に出て行ってしまい産業の担い手が不足しているというのが現状である。

そんな中、真庭市内にある大手製材業者が目を付けたのはそれまでゴミとして扱われていた「木くず」である。工場まで運ばれた丸太はカットされ、かんなにかけられて板材になる。その際にでるものが木くずである。この木くずを燃料としバイオマス発電を自社で行い始めた。今まで木くずを産業廃棄物として年間二億円以上をかけ処理していたが、その費用がゼロになるとともにに電力会社から電気を買う必要がなくなり、さらに余った分の電力を売ることができるのである。それだけではなくバイオマス燃料として「木質ペレット」も販売しており、現在では顧客は全国に広がり一部は海外に輸出、真庭市内では一般家庭の暖房や農業用ハウスのボイラー燃料として生活に必要不可欠なものとなっている。

この民間主導で始まった取り組みに対して行政も支援している。真庭市にはバイオマス専門の部署(バイオマス政策課)があり、補助金を出すことに留まらず、公共施設にペレットボイラーを導入(ペレットを燃やすには専用のボイラーが必要)したり、市役所では暖房だけでなく冷房にも使用し新たな用途を生み出したりと、予算措置も含め大きな後押しを行っている。企業との連携も積極的であり、2013年に市と企業、組合が一体となり市の半分の世帯の電力をまかなえるほどのバイオマス発電所を設立し、2015年の稼働を目指し現在発電所を建設している。豊富にある地域資源に目を向けて、林業と一体となったバイオマス利用の取り組みを地域全体で行うことで経済循環、地域雇用、所得を生み出し地域を活性させているのである。

※「バイオマスの利活用で地域も地球も元気になろう!(岡山県真庭市)」より抜粋

※「バイオマスの利活用で地域も地球も元気になろう!(岡山県真庭市)」より抜粋

8.オーストリア ギュッシング市(人口3764人) の「木質バイオマス利用-②」

ハンガリーとの国境に位置するギュッシング市は、地下資源が乏しいオーストリアの中で1980年代「最も貧しい村」と言われていた。面積の約半分を森林が占め、緑豊かな地ではあったが、隣は旧ソ連圏の東欧、鉄のカーテンだったので国の投資事業が無く産業不在であり、約70%の住民はウィーンなど都市部の工場への出稼ぎ労働者になって週末に帰ってくる生活を余儀なくされていたのである。さらに、食糧は自給できるが灯油、電気などエネルギー関連費用で約8億円相当が地域外(産油国や外部の大企業)に流出してしまう状態であった。

その現状を打破しようと1990年にギュッシング議会は全会一致でエネルギーを化石燃料から木材に置き換えていくことを決定したのである。

ここで登場したのが木質バイオマスである。決議の二年後には最初の地区で地域暖房を開始し、その四年後には半官半民の暖房社を設立、より広範な地域に暖房網が張り巡らされていった。そしてコジェネレーションによる発電を開始し、国の電力買い取り制度を利用して売電できるまでになったのである。再生可能エネルギーは木質バイオマスに限られず、太陽光発電や廃油(菜種油はど)のエネルギー利用も進め、脱化石燃料宣言から10年余りで70%以上のエネルギー自給を達成し、お金の流れは昔とは完全に逆転した。

その結果、安価で安定した熱や電気(エネルギーの価格は住民が決めている)を求めてヨーロッパ中から50社の企業が逆誘致し、計11000人もの雇用の創出に成功、20年間で町の税収は44倍にもなったのである。地域、国が地域資源を徹底活用し、経済の自立を目指す取り組みを国をあげて行った事例である。

これまでの研究から地域衰退を克服していくために4つの政策提言を考えたが、この4つすべてを地域が一体となり行っていくことが必要であるだろう。