丂2013擭6寧偵乽尨敪帠屘巕偳傕丒旐嵭幰巟墖朄乿(埲壓丄巟墖朄)偑惉棫偟偨丅戞2忦乮婎杮棟擮乯偱乽巟墖懳徾抧堟偵嫃廧丄懠抧堟傊偺堏摦偼杮恖偺堄巚偵傛傞傕偺偲偟丄偄偢傟傪慖戰偟偨応崌偱傕揔愗偵巟墖偡傞傕偺偱側偗傟偽側傜側偄乿偲掕傔偰偄傞丅偮傑傝丄尨敪帠屘偼尨巕椡惌嶔傪恑傔偰偒偨崙偺愑擟偱傕偁傞偨傔丄導奜偵旔擄偡傞丄導撪偵棷傑傞丄偳偪傜偺尃棙傕懜廳偟丄暯摍偵巟墖偡傞偙偲傪堄枴偡傞乽旔擄偺尃棙乿傪昞柧偟偰偄傞丅偟偐偟丄摨偠巟墖朄偵偍偄偰丄巟墖懳徾抧堟偑昹捠傝偲拞捠傝偺33巗挰懞偺巜掕偵棷傑偭偨偙偲偑柧傜偐偵側偭偨丅摨偠暉搰導偺夛捗抧曽傗導奜偵旔擄偡傞恖偵懳偟偰偼嫵堢傗廧嫃丄堛椕側偳偺巟墖嶔偑側偝傟偢丄慡偰屄恖偺晧扴偱榙偆帠偵側傞丅偙傟偼戞2忦偺乽旔擄偺尃棙乿偵斀偟丄晄枮偺惡偑憡師偄偱偄傞丅

丂偙偺傛偆偵丄怴偨側嫵堢惌嶔偑儕儞僋偡傞傛偆側宍偱丄暉搰導偺恖岥棳弌傪杊偖丄偁傞偄偼恖岥傪尦偵栠偦偆偲偡傞慱偄偑尒偊傞丅偱偼丄恖岥偺摦偒偼偳偆側偭偰偄傞偺偐丅埲壓偱専徹偡傞丅

亂3亃暉搰導偺恖岥悇堏

丂暉搰導偑2013擭10寧偵敪昞偟偨乽尰廧恖岥挷嵏乿偵傛傞偲丄2013擭10寧帪揰偱偺暉搰導偺悇掕恖岥偼1,947,580恖偩偭偨丅2011擭2寧偺暉搰導憤恖岥偼丄2,025,773恖側偺偱丄暉搰尨敪帠屘埲崀偺2擭敿偱78,193恖尭彮偟偨偙偲偲側傞丅偦偺偆偪偺導奜旔擄幰偼丄2012擭3寧偵62831恖偱僺乕僋傪寎偊偨偑丄2013擭偺11寧偱偼5枩恖傪壓夞傞49,554恖偩偭偨丅導奜傊偺旔擄幰偼悢傪尭傜偟偮偮偁傞丅導撪偺旔擄幰偼栺9乣10枩恖丅

亂4亃曻幩慄悢抣

丂恖岥棳弌傪杊偖嶔偑島偠傜傟偰偄傞偑丄栤戣偲側傞偺偼曻幩慄偺悢抣偱偁傞丅偳偺偔傜偄偺抣側偺偐専徹偡傞丅曻幩慄偵偼偄偔偮偐扨埵偑偁傞丅曻幩慄暔幙偵娷傑傟傞検傪儀僋儗儖(Bq)丄暔幙偵媧廂偝傟傞検傪僌儗僀(Gy)丄恖懱偵摉偨偭偨帪偺塭嬁傪僔乕儀儖僩(sV)偱昞偡丅

丂(弌強丗暉搰導曻幩擻應掕儅僢僾丂2014擭1寧21擔)

丂偙偺恾偼2014擭1寧偺暉搰導偺奺抧傪曻幩慄悢抣偵廬偭偰怓偱帵偟偨傕偺偱偁傞丅惵偼曻幩慄悢抣偑掅偔丄愒偵嬤偯偔偵廬偭偰崅偄抣偲側傞丅暉搰戞堦尨敪廃曈偼埶慠偲偟偰丄崅偄悢抣傪寁應偟偰偄傞丅偟偐偟丄偦偺懠偺抧堟偼棊偪拝偄偨悢抣傪寁應偟偰偄傞丅愭傎偳弎傋偨峀栰挰偺撿偵偁傞摨偠偔昹捠傝偺偄傢偒巗偱偼0.13兪sV/h偱偁傝丄搶嫗偺0.05兪sV/h偺栺2.5攞偱偁傞丅擭娫偺悢帤偵抲偒姺偊傞偲丄偄傢偒偱偼1.138msV偱丄搶嫗偱偼丄0.438msV偲側傞丅撈棫峴惌朄恖曻幩慄堛妛尋媶強偺挷嵏偵傛傞偲丄戝抧傗塅拡丄怘帠偐傜偔傞帺慠旐偽偔検偺擔杮暯嬒偼栺2.1msV偲偟偰偄傞丅偄傢偒傗搶嫗傕屄恖嵎偼偁傞偑丄怘帠傗儗儞僩僎儞側偳偺恖岥曻幩慄傕娷傔傞偲丄暯嬒抣偺慜屻偩偲梊憐偝傟傞丅恖懱偵塭嬁偑弌傞偲偝傟偰偄傞偺偼偳偺儔僀儞偐丅擔杮惌晎偺尒夝傗崙嵺曻幩慄杊岇埾堳夛(ICRP)姪崘偱偼100mSv傪挻偊傞旐偽偔偱偼旐偽偔検偵墳偠偰丄偑傫偵傛傞巰朣棪偑忋徃偡傞偲偟偰偄傞丅100msV傪壓夞傞丄偄傢備傞掅慄検旐偽偔偲偝傟傞悢抣偵偮偄偰偼塭嬁偑柧傜偐偱偼側偄丅偁偔傑偱敪昞偝傟偰偄傞悢抣偩偗偱偄偊偽丄慄検偑棊偪拝偄偰偒偰偄傞尰忬偑偁傞丅

丂偙偺尰忬偵懳偟偰丄嫵堢偺尰応偱偼壆奜妶摦偺惂尷偵偁傞曄壔偑婲偙偭偨丅壆奜妶摦偺惂尷偲偼丄曻幩惈暔幙傊偺晄埨偐傜丄塣摦応偱峴偆懱堢偺庼嬈傪庢傝傗傔偨傝丄媥傒帪娫偵奜偱梀傇帪娫傪抁偔偟偨傝偡傞惂尷傪峴偆帠偱偁傞丅恔嵭捈屻偼丄導撪偺岞棫偺彫拞妛峑偲崅峑丄摿暿巟墖妛峑偺偆偪丄偍傛偦6妱偵摉偨傞465峑偑惂尷傪峴偭偨丅彫妛峑偼乽30暘乿丄拞妛峑偼乽50暘乿偑嵟傕懡偐偭偨丅乽2帪娫乿偲偟偨妛峑偑偁傞堦曽丄乽15暘乿偲偄偆妛峑傕偁傞側偳丄帪娫側偳偼妛峑偵傛偭偰堎側傞丅偟偐偟丄偙傟傑偱偵偍傛偦9妱偵摉偨傞409峑偱丄惂尷傪偡傋偰夝彍偟偰偄偨偙偲偑敾柧偟偨丅師復偱徻偟偔弎傋傞偑丄暉搰導偱偼恔嵭捈屻偵弶傔偰峴傢傟偨暥晹壢妛徣偺懱椡僥僗僩偱丄彫妛惗偺偡傋偰偺婰榐偑恔嵭慜傛傝掅壓偟偰偄偨傎偐丄傎偲傫偳偺擭戙偱乽旍枮孹岦乿偺巕偳傕偺妱崌偑慡崙暯嬒傪忋夞傞側偳丄懱椡偺掅壓傗旍枮偺憹壛偑怺崗偲側偭偰偄傞丅壆奜妶摦偺惂尷夝彍偼偙偺傛偆側攚宨傕嫵堢尰応偑摦偄偨棟桼偺傂偲偮偱偁傞偲峫偊傞丅

亂5亃曐岇幰偺堄幆

丂曻幩慄悢抣偑堦晹偱棊偪拝偒傪尒偣巒傔傞忬嫷偱丄導奜旔擄偵懳偡傞巟墖偺懪偪愗傝丄導奜旔擄幰悢偺尭彮偑恑傓側偳丄惌晎偁傞偄偼峴惌偑暉搰導撪偱偺惗妶傪嶌傠偆偲偟偰偄傞拞丄巕偳傕偺曐岇幰偼暉搰偱偺惗妶傪偳偺傛偆偵峫偊偰偄傞偺偐丅偙偙偱偼姅幃夛幮儃乕僱儖儞僪偑2011擭9寧忋弡偵慡崙偺0嵨偐傜6嵨偺巕偳傕傪枛巕偵帩偮慡崙偺20戙偐傜40戙偺曣恊偵懳偟偰峴偭偨僀儞僞乕僱僢僩挷嵏偐傜丄恔嵭慜屻偺曐岇幰偺巕偳傕偺梀傃偵偮偄偰偺堄幆傪峫偊傞丅挷嵏抧堟偼杒奀摴丄搶杒丄娭搶峛怣墇丄杒棨搶奀嬤婨丄壂撽傪娷傓拞崙巐崙嬨廈偺慡崙5僄儕傾偐傜偦傟偧傟200僒儞僾儖丄崌寁偱1000僒儞僾儖傪廤傔偨丅

(弌強丗姅幃夛幮儃乕僱儖儞僪乽巕偳傕偺梀傃偲惉挿偵娭偡傞曣恊偺堄幆挷嵏乿)

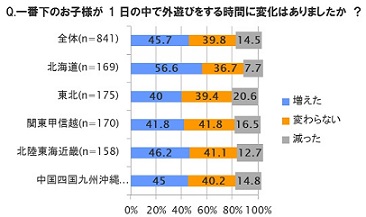

丂乽堦擭慜偲尰嵼傪斾妑偟偰丄堦斣壓偺偍巕條偑1擔偺拞偱奜梀傃傪偡傞帪娫偵曄壔偼偁傝傑偟偨偐乿偲偄偆幙栤偵懳偟偰偼丄慡崙揑偵14.5亾偺曣恊偑奜梀傃傪偡傞帪娫偑尭偭偨偲夞摎偟偰偄傞丅拞偱傕丄搶杒偺20.6亾傗娭搶峛怣墇 偺16.5亾偱暯嬒傛傝崅偔丄摿偵暉搰導偵尷掕偡傞偲 75.0亾偺曣恊偑奜梀傃偺帪娫偑乽尭偭偨乿偲夞摎偟偰偄傞丅

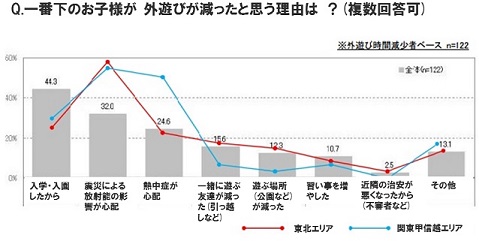

丂堦擭慜偲斾傋偰奜梀傃偑尭偭偨偲夞摎偟偨曣恊 122 柤偵奜梀傃偺帪娫偑尭偭偨棟桼傪恞偹傞偲丄乽擖妛丒擖墍乿偲偄偆儔僀僼僗僥乕僕偺曄壔偵傛傞傕偺偑堦斣懡偔丄懕偄偰乽搶擔杮戝恔嵭偵傛傞曻幩擻偺塭嬁乿偑嫇偑偭偨丅抧堟暿偵尒傞偲丄搶杒丒娭搶峛怣墇抧堟偱偼丄乽曻幩擻偺塭嬁偑怱攝乿乮搶杒丗58.3亾丄娭搶峛怣墇丗57.1亾乯

偑乽擖妛丒擖墍乿乮搶杒丗25.0亾丄娭搶峛怣墇丗32.1亾乯傪戝偒偔忋夞傞寢壥偲側偭偨丅摿偵暉搰偱偼 83.3亾偺曣恊偑乽曻幩擻偺塭嬁偑怱攝乿傪嫇偘偰偄傞丅

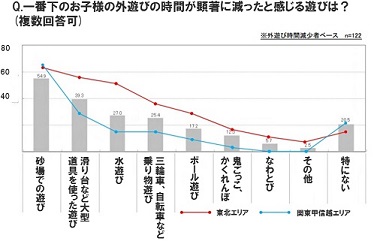

丂帪娫偑尭偭偨奜梀傃偺庬椶偵偮偄偰偺夞摎偼忋偺捠傝偱偁傞丅乽嵒応偱偺梀傃乿偑搶杒偱63.9亾丄娭搶峛怣墇偱64.3亾偲崅偔丄搶杒偐傜娭搶抧曽偵偐偗偰丄嵒応偺曻幩擻墭愼傪怱攝偡傞曣恊偑懡偄偙偲偑暘偐傞丅傑偨丄搶杒抧曽偱偼丄乽妸傝戜側偳戝宆梀嬶乿乽悈梀傃乿乽忔傝暔梀傃乿側偳偡傋偰偺崁栚偱暯嬒傪忋夞偭偰偄傞丅恔嵭偵傛傞旔擄傗尨敪帠屘偵傛傞晄埨側偳丄惗妶娐嫬偑寖曄偟偨搶杒抧曽傪拞怱偵梀傃偺娐嫬偑幐傢傟偰偄傞孹岦偑塎偊傞丅

戞擇復丂塣摦晄懌偲旍枮偺栤戣

丂慜復偱偼恔嵭屻偺暉搰偵偮偄偰丄旔擄嬫堟偺崅峑傪擖傝岥偵弎傋偰偒偨丅恔嵭屻偺崅峑惗傗嫵堢尰応偺曄慗丄偦偺嫵堢尰応傪捦傑偊傞惌晎傗峴惌偺摦偒丄偦偟偰丄惌晎傗峴惌偺摦偒傗棊偪拝偒傪尒偣巒傔偨慄検偺悢抣偑暉搰偺恖岥偺悇堏偵偳偺傛偆偵塭嬁偟偰偒偨偺偐丄嵟屻偵曐岇幰偺堄幆傪尒偰偒偨丅恔嵭屻偺暉搰偺儅僋儘側摦偒偼丄巕偳傕偵偳偺傛偆側塭嬁傪傕偨傜偟偨偺偐偲偄偆偲丄乬塣摦晄懌乭偲乬旍枮乭偺栤戣偱偁傞丅

亂1亃旍枮偺栤戣

(嶲徠丗暥晹壢妛徣乽暯惉25擭搙妛峑曐寬摑寁挷嵏乿)

丂忋偺昞偼暥晹壢妛徣偑搶恖杮戝恔嵭偺擭傪彍偒丄枅擭峴偭偰偄傞乽妛峑曐寬摑寁挷嵏乿偺旍枮孹岦帣偑偳偺偔傜偄愯傔偰偄傞偺偐傪亾悢抣偱昞偟偨傕偺偱偁傞丅旍枮孹岦帣偲偼丄旍枮搙亖乵幚應懱廳乮噑乯亅恎挿暿昗弨懱廳乮噑乯乶乛恎挿暿昗弨懱廳乮噑乯亊100 乮亾乯偱旍枮搙偑20亾埲忋偺幰偱偁傞丅偦偟偰丄偦傟偧傟偺悢抣偺塃偵偁傞娵悢帤偼慡崙弴埵傪帵偟偰偄傞丅

丂暉搰導偼尦乆丄旍枮孹岦帣偺弌尰棪偑斾妑揑崅偄導偱偁偭偨丅偟偐偟丄恔嵭偺屻偱偼丄弌尰棪偑偝傜偵崅偔側偭偰偄傞丅恔嵭屻丄弶傔偰峴傢傟偨暯惉24擭搙偺挷嵏偱偼7妛擭偱慡崙1埵傪婰榐偟丄梻25擭搙偼偡傋偰偺妛擭偱4埵埲撪偲偄偆寢壥偑弌偨丅扨弮偵丄旍枮孹岦帣偺弌尰棪偩偗傪尒偰傕丄旍枮偺孹岦偑恑傫偱偄傞偙偲偑傢偐傞丅搶嫗揹椡暉搰戞堦尨敪帠屘偺塭嬁偑旜傪堷偄偰偄傞偲尒傜傟傞丅偙偺寢壥偵偮偄偰丄暥晹壢妛徣偱偼乽仜仜仜仜乿偱乽壆奜妶摦偵傛傞塣摦晄懌傗丄旔擄偵敽偆惗妶廗姷偺曄壔偑尨場乿偲暘愅偟偰偄傞丅

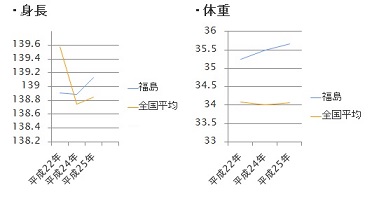

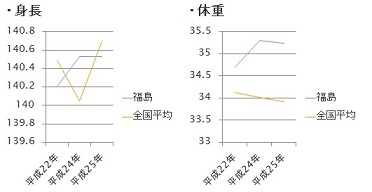

丂旍枮孹岦帣偺弌尰棪偑搶擔杮戝恔嵭傪嫬偵暉搰導偺拞偱忋徃偟偰偄傞偙偲偼傢偐偭偨偑丄偦偺旍枮孹岦帣傪敾暿偡傞恎挿傗懱廳偼偳偆悇堏偟偰偄傞偺偐丅偦傟傪昞偟偨偺偑壓偺慄僌儔僼偱偁傞丅丂

(嶲徠丗暉搰導婇夋挷惍晹摑寁壽乽暯惉25擭搙妛峑曐尟摑寁挷嵏懍曬乿)

丂偙傟偼暉搰導婇夋挷惍晹摑寁壽乽暯惉25擭搙妛峑曐尟摑寁挷嵏懍曬乿偐傜尒傞恔嵭慜屻偱偺恎挿媦傃懱廳偺悇堏傪暉搰導撪偺暯嬒偲慡崙暯嬒偱斾妑偟偨僌儔僼偲側偭偰偄傞丅

丂抝巕彫妛惗偺懱廳偼丄慡崙暯嬒偱偼恔嵭傪傑偨偄偱偝傎偳曄壔偑側偵偺偵懳偟偰丄恔嵭慜(暯惉22擭)偐傜恔嵭屻(暯惉24.25擭)偵偐偗偰塃尐忋偑傝偱憹壛偟偰偄傞丅恎挿偵娭偟偰偼丄暉搰導撪偺抝巕彫妛惗偺暯嬒抣偑慡崙暯嬒傪栺7儈儕壓夞偭偰偄傞丅導撪偺懱廳暯嬒抣偑慡崙暯嬒傪忋夞偭偰偄傞偙偲偐傜丄愭偵嫇偘偨旍枮孹岦帣偺昞偺傛偆偵暉搰導偼尦偐傜旍枮孹岦帣偺弌尰棪偑崅偐偭偨帠幚偲崌抳偡傞丅偟偐偟丄恔嵭屻偺導撪抝巕彫妛惗偺恎挿暯嬒抣偼慡崙暯嬒傪忋夞偭偰偄傞丅導撪偺抝巕彫妛惗偺暯嬒懱廳偑憹壛偟偰偄傞偲偼偄偊丄導撪偺恎挿暯嬒抣偑崅偔側偭偰偄傞偺偵懳偟慡崙暯嬒抣偑掅偔側偭偰偄傞揰偩偗傪尒傟偽丄暉搰導奜偺搒摴晎導偺曽偑旍枮孹岦帣弌尰棪偑崅偔側傞偲峫偊傜傟偦偆偱偁傞丅偟偐偟丄幚懺偼恔嵭傪嫬偵暉搰導偺曽偑旍枮孹岦帣弌尰棪偑崅偔側偭偰偄傞丅偦傟偩偗丄恔嵭屻偵偍偄偰暉搰導偺巕偳傕偺懱廳偺憹壛偼廳偄帠幚偲偟偰懚嵼偟偰偄傞丅

丂彈巕彫妛惗偺懱廳偺悇堏傪尒偰傒傞偲丄偙偪傜偼慡崙暯嬒偑擭乆壓崀偟偰偄傞偺偵懳偟偰暉搰導撪偺暯嬒偼恔嵭屻偵堦婥偵墴偟偁偑傝丄梻25擭傕崅偄悢抣偱埨掕偟偰偄傞丅恎挿偵娭偟偰偼丄抝巕偲摨偠傛偆偵恔嵭慜偼慡崙暯嬒傪壓夞偭偰偄傞丅偙偪傜傕丄尦偐傜慡崙偵斾傋傞偲旍枮孹岦帣偺弌尰棪偑崅偄偙偲偑尒偰庢傟傞丅偦偟偰丄恔嵭捈屻偵偼抝巕偲摨偠傛偆偵恎挿偺暯嬒偑崅偔側傝丄慡崙暯嬒傪忋夞傞丅偟偐偟丄偙偪傜傕抝巕偲摨偠偔恎挿偺暯嬒偑崅偔側偭偰偄傞傕偺偺旍枮孹岦帣偺弌尰棪偼懠偺搒摴晎導偲斾妑偟偰堦婥偵忋埵傪愯傔傞傛偆偵側傞丅傗偼傝恔嵭屻偵偍偗傞巕偳傕偺懱廳偺憹壛偼抝巕丄彈巕偺惈嵎偵偐偐傢傜偢偁傞偙偲偑傢偐傞丅

亂2亃塣摦擻椡掅壓偺栤戣

丂暥晹壢妛徣偱偼丄1964擭(徍榓39擭)偐傜枅擭丄慡崙偺彫丒拞妛惗傪懳徾偵懱椡丒塣摦擻椡偺挷嵏傪幚巤偟偰偄傞丅1964擭偲偄偊偽搶嫗僆儕儞僺僢僋偑奐嵜偝傟偨擭偱偁傞偑丄偙偺奐嵜偵傛傞崙柉偺懱堢傊偺娭怱偑崅傑傞拞偱丄摉帪偺暥晹徣偑嫞媄僗億乕僣偺敪揥丄崙柉偺懱椡憹恑嶔偺堦偮偲偟偰崙柉偺懱椡偵娭偡傞忣曬廂廤傪幚巤偡傞偙偲偵側偭偨偺偑偙偺挷嵏偺巒傑傝偱偁傞丅塣摦擻椡偼50m憱丄埇椡丄斀暅墶挼傃丄僜僼僩儃乕儖搳偘(拞妛惗埲忋偼僴儞僪儃乕儖搳偘)丄棫偪暆挼傃丄忋懱婲偙偟丄挿嵗懱慜孅丄20m僔儍僩儖儔儞偺8庬栚偐傜側傞乽怴懱椡僥僗僩乿偺惉愌偐傜應掕偝傟傞丅奺庬栚10揰枮揰偲偟丄崌寁80揰枮揰偺拞偱偳偺偔傜偄偺揰悢傪壱偘偨偐偱憤崌揑側塣摦擻椡偑昡壙偝傟傞丅暥晹壢妛徣偱偼偙偺挷嵏寢壥傪擭搙偛偲偵傑偲傔偰偍傝丄慡崙丄搒摴晎導暿偺暯嬒傪妱傝弌偟偰偄傞丅

(嶲徠丗暥晹壢妛徣乽暯惉20乣25擭搙妛峑曐尟摑寁挷嵏懍曬乿)

丂忋偺昞偼暯惉20擭搙(2008擭)偐傜25擭搙(2013擭)傑偱偵峴傢傟偨怴懱椡僥僗僩偵偍偗傞慡崙媦傃暉搰導撪偺彫丒拞妛惗抝彈偦傟偧傟偺惉愌傪斾妑偟偨傕偺偱偁傞丅暯惉23擭搙(2011擭)偼恔嵭偺塭嬁偱悢抣偑廤傔傜傟偰偄側偄偨傔丄岞昞傪峴偭偰偄側偄丅暉搰導偺惉愌偺妵屖撪偺悢帤偼慡崙弴埵傪帵偟偰偄傞丅

丂偙偺昞偐傜惉愌偺悇堏傪尒傞偲丄暉搰導撪偺彫妛惗偼抝彈偲傕恔嵭偑偁偭偨暯惉23擭搙傪嫬偵偟偰惉愌偑媫寖偵棊偪偰偄傞丅導撪偺抝巕彫妛惗偼暯惉22擭搙偺53.71揰偐傜52.52揰偵丄彈巕偼55.41揰偐傜54.45揰偵傑偱丄1揰嬤偔壓偑偭偰偄傞丅搒摴晎導偺弴埵傪尒偰傕丄椉曽偲傕10埵埲忋傕儔儞僋傪棊偲偟偰偄傞丅偦傟偵懳偟偰慡崙暯嬒偺惉愌偼偲偄偆偲丄偙偺6擭娫偱壓偑偭偰偼偄傞傕偺偺悢帤偲偟偰偼抝巕偱0.25揰丄彈巕偱0.14揰偲暉搰導撪偺暯嬒偲斾妑偡傞偲嬐偐側傕偺偱偁傞丅

丂堦曽偱丄拞妛惗偺惉愌傪尒傞偲丄偁傑傝恔嵭偺塭嬁傪悢帤偐傜偼塎偊側偄丅偦傟偳偙傠偐丄抝彈偲傕偵恔嵭捈慜偺暯惉22擭搙偺惉愌傛傝傕恔嵭埲崀偺曽偑惉愌偲偟偰偼崅偄悢帤傪巆偟偰偄傞丅

戞嶰復丂導撪偱偺庢傝慻傒

亂1亃 PEP Kids Koriyama

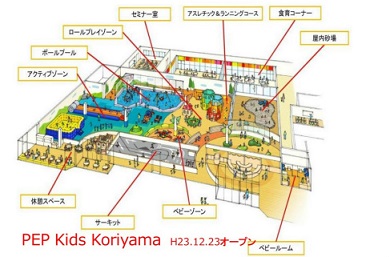

丂搶擔杮戝恔嵭偺婲偒偨2011擭12寧23擔丄暉搰導孲嶳巗偵乽PEP Kids Koriyama乿偑奐愝偝傟偨丅PEP Kids Koriyama偼彫妛惗丒梒抰墍惗丒擕梒帣岦偗偺戝婯柾側壆撪梀媃巤愝丅乽梀傃丒妛傃丒堢偮乿傪僐儞僙僾僩偵丄曻幩擻偺塭嬁偱奜梀傃偺偱偒側偔側偭偨巕偳傕偨偪偑埨慡偵偐偮埨怱偟偰梀傋傞乽搶杒嵟戝偺幒撪梀媃乿巤愝偲偟偰僆乕僾儞偟偨丅暉搰導傪拞怱偵僗乕僷乕儅乕働僢僩傪揥奐偡傞姅幃夛幮儓乕僋儀僯儅儖偑強桳偡傞搚抧丒寶暔丒愝旛丄偦偟偰梀嬶偺柍彏採嫙偵傛傝夝愢偑幚尰丅偙偺採嫙偵偮偄偰戝崅慞嫽戙昞庢掲栶幮挿偼丄乽孲嶳巗偺崱屻偺敪揥丄偦偟偰抧堟偺彨棃傪偵側偆巕偳傕払偺柧傞偄枹棃偺偨傔偵傕丄埨怱偟偰梀傋傞応強傪堦擔偱傕憗偔惍旛偟丄庒偄恖偨偪偺柌傪幚尰偝偣偰偁偘偨偄丄偦偺巚偄偐傜丄摉幮偑憅屔偲偟偰尰嵼妶梡偟偰偄傞墶捤偺寶暔傪慡柺夵廋偟丄幒撪偺梀嬶摍傪僙僽儞仌傾僀丒儂乕儖僨傿儞僌僗丒僌儖乕僾並偱偁傞儓乕僋儀僯儅儖偲儔僀僼僼乕僘傛傝巗偵婑晬傪偝偣偰偄偨偩偒偨偄偲怽偟擖傟偟偨偲偙傠偱偛偞偄傑偡丅偦偟偰丄亀尦婥側梀傃偺傂傠偽亁偺垽徧偲偟偰丄庒偄恖払偺巚偄偑崬傔傜傟偨亀PEP丂Kids丂Koriyama亁乮儁僢僾僉僢僘偙偍傝傗傑乯傪憽掓偟偨偄偲巚偄傑偡乿偲弎傋偰偄傞丅奐愝埲崀偺塣塩偼孲嶳巗偑峴偭偰偍傝丄巕偳傕偨偪偼偙偺巤愝傪柍椏偱梀傇偙偲偑偱偒傞丅

丂PEP Kids Koriyama偼丄乽儁僢僾傾僋僥傿僽乿乽儁僢僾僐儈儏僯働乕僔儑儞乿乽儁僢僾僉僢僠儞乿偺3偮偺僄儕傾偵暘偐傟偰偄傞丅

(弌強丗NPO朄恖孲嶳儁僢僾巕堢偰僱僢僩儚乕僋)

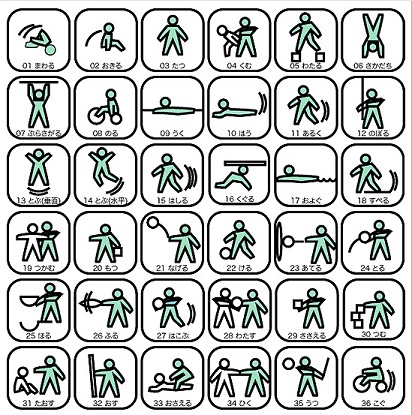

丂儁僢僾傾僋僥傿僽偱偼丄尨敪帠屘埲崀梀傇偙偲偑擄偟偔側偭偨嵒応傗巚偄偭偒傝憱傟傞儔儞僯儞僌僐乕僗丄嶰椫幵偺僒乕僉僢僩僐乕僗側偳偑偁傞丅偙偺傛偆側幐傢傟偨梀傃傪庢傝栠偣傞偩偗偱側偔丄惉挿偵晄壜寚側乽摦偒乿傕峫椂偟偰梀傃応偑嶌傜傟偰偄傞丅嶳棞戝妛偺拞懞榓旻嫵庼偵傛傞偲丄恖娫偺懱偺婎杮揑側摦偒偼36庬椶偵暘椶偡傞偙偲偑偱偒傞偲偄偆丅偙偺36偺摦偒偑恖娫偺暋嶨側摦偒傪巟偊偰偄傞偨傔丄梒彮婜偵偱偒傞偩偗偨偔偝傫偺摦偒傪宱尡偟丄恎偵偮偗傞偙偲偑朷傑偟偄偲偝傟偰偄傞丅偟偐偟丄奜梀傃偑擄偟偄尰忬偱偼丄壠偺拞傪偼偠傔偲偡傞壆撪偱偱偒傞摦偒偼偦偆懡偔側偔惂尷偝傟偰偟傑偆丅PEP Kids Koriyama偼姅幃夛幮儃乕僱儖儞僪偺嫤椡偺傕偲丄梀傃側偑傜偨偔偝傫偺懱偺摦偒傪宱尡偱偒傞傛偆偵僾儘僨儏乕僗偝傟偰偄傞丅傑偨丄儁僢僾僉僢僠儞偱偼挷棟幚廗偵嶲壛偱偒傞丅惗偒傞婎杮偱偁傞怘傋傞偙偲偺戝愗偝傗嶌傞妝偟偝傪妛傇栚揑偲偟偰愝抲偝傟丄巕堢偰巟墖偲怘堢孾敪偺僀儀儞僩傪奐偄偰偄傞丅巤愝傪奐偄偰1擭傑偱偱丄巕堢偰巟墖僀儀儞僩傪29夞丄怘堢孾敪僀儀儞僩傪11夞峴偄丄巕偳傕丒戝恖崌寁偱栺700恖偑嶲壛偟偨丅扨側傞梀媃巤愝偵棷傑傜偢丄曐岇幰丒巕偳傕偺椉曽偵偲偭偰偺抧堟僐儈儏僯僥傿偲側偭偰偄傞丅

(弌強丗僗億乕僣丒僄儞僕僃儖崌摨夛幮)

丂PEP Kids Koriyama偺摿挜偲偟偰丄乽僾儗僀儕乕僟乕乿傪忢挀偝偣偰偄傞揰偑嫇偘傜傟傞丅僾儗僀儕乕僟乕偲偼丄巕偳傕偨偪偲堦弿偵梀傃側偑傜丄懱偺摦偒傗梀傃曽側偳傪幚墘偡傞偍庤杮學偺乽偍孼偝傫丄偍巓偝傫乿偱偁傞丅僾儗僀儕乕僟乕偼20恖庛丅斵傜偼孲嶳巗偺椪帪怑堳偲偟偰摥偄偰偄傞丅島巘傪彽偄偰巤愝傪棙梡偡傞恊巕傊偺愙偟曽傪妛傇傎偐丄墳媫張抲偺曽朄傗梀嬶偺抦幆傪恎偵偮偗傞尋廋傪枅寧峴偆側偳丄巤愝偵偍偄偰梀傃偺幙傪崅傔傞栶妱傪扴偭偰偄傞丅

丂傑偨丄梀傃応嶌傝偲暲峴偟偰丄廳帇偟偰偒偨偺偑曐岇幰偵懳偡傞怱偺働傾丅乽壠懓偑棧傟棧傟偵側傝丄巕堢偰偺晧扴偑憹偟偨乿乽岞墍偱梀偽偣偨偄偑摜傫愗傝偑偮偐側偄乿偲偄偭偨僗僩儗僗傗晄埨傪書偊偮偮乽傢偞傢偞憡択憢岥偵弌岦偔傎偳偺偙偲偱偼乧乧乿偲鏢鏞偟偰偄傞恖偑彮側偔側偄丅偦偙偱椪彴怱棟巑偑娰撪傪夞傝丄恊巕偵惡偑偗偟偰婥寉偵榖偑弌棃傞暤埻婥傪嶌偭偰偄傞懠丄暿幒偱偺屄暿憡択偵傕墳偠偰偄傞丅曐岇幰偺岎棳偺婡夛傪憹傗偦偆偲丄恊巕岦偗偺儓僈丄僼儔僟儞僗嫵幒側偳偺僀儀儞僩傕奐嵜丅條乆側愗傝岥偐傜恊偲巕偳傕偺僗僩儗僗寉尭偵搘傔偰偄傞丅

亂2亃 傆偔偟傑僀儞僪傾僷乕僋

丂忋婰偺PEP Kids Koriyama偲摨偠偔丄暉搰偺巕偳傕偨偪偵巚偄偭偒傝梀傋傞応強傪嶌傝偨偄偲偄偆巚偄偐傜丄2011擭7寧偵乽傆偔偟傑僀儞僪傾僷乕僋僾儘僕僃僋僩乿偑敪懌偟偨丅摨擭12寧偵傆偔偟傑僀儞僪傾僷乕僋孲嶳墍丄2012擭8寧偵偼撿憡攏墍偑僆乕僾儞丅僄傾梀嬶傗儃乕儖僾乕儖偑偁傝丄忢挀偡傞僷乕僋儕乕僟乕偲嫟偵懱傪摦偐偟偰梀傇偙偲偑偱偒傞丅塣塩抍懱偼峴惌偱偼側偔丄擣掕NPO朄恖僼儘乕儗儞僗丅寧妟棙梡椏500墌偺屳彆夛堳偼壗搙偱傕丄價僕僞乕偼1夞500墌偱巤愝傪棙梡偡傞偙偲偑偱偒傞丅傑偨僷乕僋僒億乕僞乕乮婑晅夛堳乯偺婑晅偵傕僀儞僪傾僷乕僋偼巟偊傜傟偰偄傞丅巤愝棙梡幰偺懳徾擭楊偼6偐寧乣6嵨枹廇妛帣丅孲嶳墍偱偼奐墍1擭娫偱栺13000恖偺巕偳傕偑棃墍偟偨丅撿憡攏墍偱偼丄奐墍7儢寧敿偱栺2000恖偺巕偳傕偑棙梡偟偨丅巤愝偱偼巕偳傕偑懱傪摦偐偟偰梀傇偩偗偱側偔丄抧尦偺塸岅嫵幒傗懱憖嫵幒偺愭惗丄偍傕偪傖壆傗杮壆偑巤愝偱僀儀儞僩傪奐嵜偡傞側偳丄梀傃応偐傜僐儈儏僯僥傿憂弌偺応傊峀偑傝傪尒偣偰偄傞丅

丂偦偺傛偆側拞丄2014擭2寧28擔傪傕偭偰撿憡攏墍偑暵墍偟偨丅撿憡攏墍偱偼丄奐墍慜偐傜偳偺傛偆側梀嬶丒娺嬶傪梡堄偟偨傜偄偄偐丄側偳偺榖偟崌偄偵曐岇幰偑愊嬌揑偵嶲壛偟丄奐墍埲崀傕僀儀儞僩偺婇夋傗巕偳傕偨偪偺尒庣傝側偳傪僷乕僋儕乕僟乕偲嫟偵峴偭偰偒偨丅偙偆偟偨抧堟廧柉偺乽巕偳傕偨偪偵梀傃応傪乿偲偄偆惡偑撿憡攏巗偵撏偒丄峴惌偵傛傞怴偟偄壆撪岞墍偺惍旛偑寛傑偭偨丅怴巤愝偼撿憡攏墍傛傝傕戝婯柾偱懡偔偺梀嬶偑偁傝丄柍椏偱棙梡偱偒傞丅NPO朄恖僼儘乕儗儞僗戙昞棟帠偺嬵嶈峅庽巵偼乽抧堟偺偍巕偝傫偵埨怱偟偰梀傋傞応強傪採嫙偡傞偲偄偆恔嵭屻偺巹払偺巚偄偼壥偨偝傟偨偲峫偊丄傆偔偟傑僀儞僪傾僷乕僋撿憡攏墍偺塣塩偼廔椆乿偡傞偙偲傪寛掕偟偨丅暵墍屻偼乽傒側傒偦偆傑儔乕僯儞僌僙儞僞乕乿偲偟偰丄敪払忈偑偄偺巕偳傕傪庴偗擖傟惗妶孭楙傗妛廗巟墖傪峴偆巤愝偵惗傑傟曄傢偭偨丅撿憡攏巗偵偼丄旔擄愭偱偺惗妶偑崲擄偱栠偭偰偒偨壠懓偑懡偄堦曽偱丄働傾偑昁梫側敪払忈偑偄偺巕偳傕傪庴偗擖傟傞娐嫬偑惍偭偰偍傜偢丄偙偺巤愝偺奐墍偵傛偭偰傛傝堦憌偺暅嫽傊偲岦偐偭偰偄偔偙偲偑尒崬傑傟傞丅

亂3亃 柉娫婇嬈偺庢傝慻傒

丂峴惌傗抍懱偺傒側傜偢丄柉娫婇嬈傕暉搰偺巕偳傕偺塣摦晄懌夝徚偵岦偗偰摦偒傪尒偣偰偄傞丅

丒乽梮堢乮偩傫偄偔乯乚恊巕僸僢僾儂僢僾嫵幒乚仐傆偔偟傑乿

丂姅幃夛幮僟僀僪乕僪儕儞僐偱偼丄宲懕揑側幮夛峷專妶摦偺幚尰傪栚揑偲偡傞乽抧堟僐儈儏僯僥傿峷專愊棫嬥乿傪愝偗偰偍傝丄搶擔杮戝恔嵭傊偺宲懕巟墖傪拞怱偵巟墖妶摦偵庢傝慻傫偱偄傞丅2012擭10寧傛傝丄旐嵭抧偺巕偳傕偨偪偑塣摦偱偒傞応偑彮側偄忬嫷偵抲偐傟偰偄傞偙偲傗丄妛峑嫵堢偵偍偗傞僟儞僗庼嬈偺昁廋壔傪嵘傒丄乽僟儞僗傪捠偟偰柧傞偔尦婥偵側偭偰傎偟偄乿偲偺婅偄偐傜乽梮堢乮偩傫偄偔乯乚搶杒僟儞僗僾儘僕僃僋僩-乿偑僗僞乕僩偟偨丅岞塿幮抍朄恖擔杮僗僩儕乕僩僟儞僗僗僞僕僆嫤夛偺嫤椡偱丄弶擭搙偼娾庤導丄媨忛導丄暉搰導偺搶杒3導偱嫵堳岦偗僟儞僗尋廋夛傗栺30峑偺梒抰墍丄彫妛峑偱僟儞僗庼嬈傪幚巤丅尰嵼偱偼栺100峑偵傑偱奼戝偟偰偄傞丅偙偺乽梮堢乮偩傫偄偔乯乿僾儘僕僃僋僩偺梻2013擭偵暉搰導偺壆撪巤愝傪懳徾偵丄2嵨乣4嵨偺枹廇妛帣摱偵岦偗偰乽梮堢乮偩傫偄偔乯乚恊巕僸僢僾儂僢僾嫵幒乚仐傆偔偟傑乿傪奐嵜偟偰偄傞丅壆撪巤愝偵懌傪塣傇恊巕偲僸僢僾儂僢僾僟儞僗傪偡傞偙偲偱巕偳傕偨偪偺塣摦晄懌傗僗僩儗僗傪夝徚偡傞偙偲傪栚揑偲偟偰偄傞丅愭偵庢傝忋偘偨傆偔偟傑僀儞僪傾僷乕僋偵傕棃墍偟丄僀儀儞僩傪峴偭偨丅丒乽傒傫側偺梀傃応僾儘僕僃僋僩乿

丂2014擭7寧丄暉搰導撿憡攏巗偵壆撪梀媃巤愝傪寶愝偡傞乽傒傫側偺梀傃応僾儘僕僃僋僩乿偑巒摦偟偨丅攦偄暔偱億僀儞僩偑挋傑傞乽T億僀儞僩乿傪塣塩偡傞姅幃夛幮T億僀儞僩丒僕儍僷儞丄僇儖僠儏傾丒僐儞價僯僄儞僗丒僋儔僽姅幃夛幮TSUTAYA僇儞僷僯乕丄儎僼乕姅幃夛幮丄寶抸壠偺埳搶朙梇丄桍郪弫偍傛傃暉搰導撿憡攏巗偑丄億働儌儞偺旐嵭抧巟墖妶摦乽POKEMON with YOU乿偲嫟摨偱億働儌儞偲梀傋傞僀儞僪傾僷乕僋傪寶愝偡傞丅丂杮僾儘僕僃僋僩偵偁偨傝丄慡崙偺TSUTAYA揦曑偱偼丄T億僀儞僩偲偟偰弶偺幮夛峷專宆T僇乕僪偲側傞乽億働儌儞僨僓僀儞偺T僇乕僪乿傪敪峴丅偙偺T僇乕僪偼丄億働儌儞偑庢傝慻傓旐嵭抧巟墖妶摦乽POKEMON with YOU乿偲T億僀儞僩丒僕儍僷儞偺暅嫽巟墖偵懳偡傞憐偄偑崌抳偟偨偙偲偱幚巤偡傞怴偨側庢傝慻傒偲側傞丅僇乕僪敪峴庤悢椏偺堦晹偲僇乕僪偺棙梡偱挋傑傞T億僀儞僩偺敿暘偑丄僀儞僪傾僷乕僋偺寶抸旓梡傊栶棫偰傜傟傞巇慻傒偵側偭偰偄傞丅傑偨丄Yahoo! JAPAN偼丄乽Yahoo!僱僢僩曞嬥乿忋偵乽傒傫側偺梀傃応僾儘僕僃僋僩乿偺摿暿側曞嬥儁乕僕傪岞奐偟丄僀儞僪傾僷乕僋偺寶愝旓梡傪巟墖偡傞憢岥傪愝偗丄寶愝傊偲僾儘僕僃僋僩傪恑傔偰偄傞丅

嶲峫帒椏

- Sankei Biz丂2013擭12寧13擔丂21:12

乽暉搰偺巕嫙丄旍枮孹岦偺妱崌崅偔丂尨敪塭嬁偱塣摦晄懌偐乿 (2014擭1寧21擔尰嵼) - NHK丂NEWSWEB2013擭10寧25擔4帪51暘

乽暉搰 栺俋妱偺妛峑 壆奜妶摦惂尷夝彍乿 (2014擭1寧21擔尰嵼) - NHK偔傜偟仚夝愢乽旐偽偔検丒寬峃傊偺塭嬁偼乿 (2014擭1寧21擔)

- 暥晹壢妛徣乽慡崙懱椡丄塣摦廗姷摍挷嵏乿 (2014擭1寧21擔)

- 撈棫峴惌朄恖曻幩慄堛妛憤崌尋媶強(2014擭1寧21擔)

- 暉搰導曻幩擻應掕儅僢僾(2014擭1寧21擔)

- 姅幃夛幮儃乕僱儖儞僪 乽巕偳傕偺梀傃偲惉挿偵娭偡傞曣恊偺堄幆挷嵏 乿 (2014擭1寧21擔)

- 暉搰導婇夋挷惍晹摑寁壽乽暯惉25擭搙 妛峑曐寬摑寁挷嵏懍曬乿

- 孲嶳巗恔嵭屻巕偳傕偺働傾僾儘僕僃僋僩(2014擭1寧21擔)

- 俶俹俷朄恖孲嶳儁僢僾巕堢偰僱僢僩儚乕僋

- 僗億乕僣丒僄儞僕僃儖崌摨夛幮(2014擭1寧21擔)

- 岞塿幮抍朄恖擔杮僗僩儕乕僩僟儞僗僗僞僕僆嫤夛乽梮堢(偩傫偄偔亅恊巕僸僢僾儂僢僾嫵幒亅仐傆偔偟傑)乿(2014擭8寧18擔)

- 傆偔偟傑僀儞僪傾僷乕僋(2014擭8寧18擔)

- 億働儌儞T僇乕僪(2014擭8寧18擔)

- 億働儌儞偲梀傋傞僀儞僪傾僷乕僋傪暉搰導偵嶌傞嫟摨僾儘僕僃僋僩偑敪昞(2014擭8寧18擔)

- 僟僀僪乕丒僪儕儞僐姅幃夛幮乽抧堟僐儈儏僯僥傿峷專愊棫嬥乿偵偮偄偰(2014擭8寧18擔)

Last Update:2014/8/28

© 2014 Tsuruoka Yamato. All rights reserved.