教育格差

〜日本の教育のあり方を探る〜

早稲田大学社会科学部

政策科学研究ゼミナールIII

4年 稲村遼

研究動機

明るく元気な日本の未来を創造するためには、それを使命づけられた我々若者の未来が希望に満ちたものでなくてはならない。いや、自らの手で希望に満ちたものにしなくてはいけないだろう。しかし、希望や明るい未来とは何の事を言うのか。

幼いときから当たり前のように学習塾に通い、私立中高一貫校を卒業し、早稲田大学に在学している私は、おそらくそれが明るい未来につながるものだと考えていた。だからこそ、その道を選択したのだと思われる。しかし、その希望や未来への価値観は人によって違い、さらに言えば幼少期に形成されるその価値観は外部による影響、換言するならば、何を「教育」されてきたのかによって大きく異なる。つまり、自らの人生をも決めかねないこの希望や未来への価値観の形成に関しては、一個人に対する「教育」というものが非常に重要な役割を担っているのだ。その「教育」が正しいのか、それとも間違っているのかは人によって違いがあるだろう。だからこそ「教育」それ自体を平等に施す必要があり、個人がそれを選択すれば良いのではないだろうか。

若者の明るい将来、希望に満ちた日本の未来を創造することが出来るよう、「教育の格差」について地域での取り組みなどを参考にしながら研究を進めていきたい。

概要

この教育格差は、日本においては大きく二つに分類される。一つは総合選抜入試やゆとり教育によって没落した「公立校」と、ハイレベルであるが学費も高い「私立校」の格差である。もう一つはハイレベルな塾や予備校へ通うことができる都市部とそれができない地方との格差である。これら二つの格差の共通項は、「どの親の元に生まれたか」によって大きな格差が生まれるという点である。日本においては、いずれの格差も最終学歴に大きな影響を及ぼし、最終学歴がその人の人生を左右する割合が大きいとされる。故に、教育格差は世代を超えた格差の固定化につながるばかりではなく、所得格差にまで影響を及ぼし、能力ある者や努力した者にすらチャンスが与えられないという危険性を孕んでいる。つまりは、「教育にお金を費やす」ことができるか否かの経済的(所得)格差は教育格差に繋がる大きな原因の一つであることは明白である。

以下の表はOECDが発表した「貧困率」のデータであり、今現在日本は先進国において第5位に位置していることが分かる。その貧困率は15.3%にも及び、日本はアメリカに次ぐ世界第2位の格差社会の先進国なのである。このままでは「金持ちはより金持ちに、貧乏人はより貧乏人に」なる状況が加速してしまう。それは「高所得者の子は質量ともにより良い教育を受けることができ、低所得者の子はその逆になる」ことを意味する。この現状を打破するためには、教育的視点だけではなく経済的視点からの配慮や解決を含めた多角的な政策を練る必要があるだろう。

「貧困率」=所得が国民の「平均値」の半分に満たない人の割合。

(出典:OECD「ワーキングレポート22」)

章立て

第1章 教育格差の現状

第2章 公教育の崩壊

第3章 学校教育の問題点

第4章 教育格差に挑む地域での取り組み例

第5章 総括と政策提言

第1章 教育格差の現状

はじめに、以下の2つの図表をご覧頂きたい。

これは東京大学の大学経営・政策研究センターが2005年11月と2006年3月に実施した高校生の進路についての調査の結果である。無作為に抽出された全国の高校3年生約4000人を3年間追跡した上で、保護者から聞き取った年収を200万円以下から1200万円超まで7つに区分し、進路との関係を調べたものである。年収200万円以下の家庭では4年生大学進学率は28.2%、200万〜400万円以下でも33.0%にとどまるのに対し、1000万円を超える家庭では62.1%、1200万円超では62.8%に達していることが分かる。

一方で、両親に「経済的にゆとりがあればさせてあげたいこと」を聞いたところ、以下のような結果が得られた。

年収が低いほど「就職より進学」が高率となり、年収200万円以下では27.4%という数字である。逆に「現在の希望から変更なし」は高所得者ほど高く、1200万円超の家庭では75.9%を記録しており、所得に余裕のある家庭のほとんどが希望通りの道を歩ませていることを示している。保護者の収入が多くなるほど右肩上がりに大学進学率が高くなるのは勿論のこと、特にこの傾向は国立大学に比べて授業料が高額な私立大学への進学で顕著になることが確認できる。

また、この調査からは、所得が高い家庭の方が子どもの成績がより良いという傾向が読み取れる。これは、学習塾に通わせたり家庭教師を雇ったりという補助的な教育の差よりも、むしろ高所得の親は子どもの将来のキャリアに対して明確なビジョンを持っている点が大きいと言えるだろう。幼いうちから家庭において積極的に子どもを躾けたり、そのキャリアへの動機づけを怠らないということである。逆に言えば、所得が低い家庭では、こうした子どもへの動機付けが欠けているということになるのだ。

第2章 公教育の崩壊

まずは教育の意義について歴史的視点から探っていきたい。

日本の近代学校教育システムは「国民形成」という国家的プロジェクトの要請に応える形で制度設計されたものである。つまり、学校の社会的役割は「国家須要の人材を育成すること」と「国民国家を担うことのできる成熟した市民を作り出すこと」であった。サラリーマンになるにしても兵士になるにしても学者や政治家であっても、教育の目的はあくまで「国家須要の人士」の育成であり、これは揺るぎないものだった。

1945年の敗戦に際しても、学校教育の目的が国民国家の未来の担い手を育てることであるという目的そのものに疑いは生まれなかった。明治維新以来、学校教育は「国民国家を維持存続させるため」のものであり、教育の受益者がいるとすれば、端的に共同体それ自身だったのである。研究動機の冒頭に記した私の一つの価値観も判然とはしないが、これと似たものであると言えるだろう。

しかし、この合意は1970年代以降の歴史上例外的な平和と繁栄によって崩壊した。このとき、はじめて学校教育の目的が「国家須要の人材を育成すること」から「自分の付加価値を高め、労働市場で高値で売り込み、権力・財貨・文化資本の有利な分配に与ること」に切り替えられた。教育の受益者が「共同体」から「個人」に移った瞬間である。無論、明治の近代学制が整備されたときから、人々は自己利益のために教育を受けていた。だが、「おのれひとりの立身出世のために教育を受ける」という生々しい本音を口に出すことは自制された。あくまで学校教育の目的は「世のため人のため」という公共的なレベルに維持されていた。しかし、それが変わった。人々はついに平然と学校教育を「自己の付加価値を高め、自己利益を増大するための機会」だと公言するようになったのだ。

そして今も、教育の意義については「教育を通じてどうやって個人の利益を増大させるか?」という問いを巡ってしか論じられない。現在進行している公教育制度「改革」も一言でいえば「市場原理の導入」でしかない。方針を持てなくなったブルジョア政府の具体的指針なるものが流行の「市場原理の導入」であり、米国の模倣である。そもそも教育に「市場原理」を導入できると考えること自体が間違っていると私は感じる。唯一市場原理を導入できるとすれば、それは「公教育体制の破壊」を意味する。仮に全てを私学にすれば、市場原理は作用するだろう。それ以外に市場原理を作用させる機能など教育にはないにも関わらず、経済と単純に混同して、市場至上主義が横行している。また、文科省の発令する文書には依然として「愛国心」や「滅私奉公」的な言辞がちりばめられている。だが、そこで言われる「愛国心」は実際には単に「上の命令に従うこと」しか求めていなかった。「滅私奉公」してまで何をするかというと、「グローバルな経済競争に勝ち残ること」つまり「金儲け」である。このとき、国民国家はまるごと「営利企業モデル」に縮減されてしまったのである。過激な言い方になるが、「上司の言うことを黙って聞き、血尿が出るまで働いて、売り上げノルマを達成すること」、それが学校教育の事実上の目標に掲げられる時代になったのである。

第3章 学校教育の問題点

ここでは、日本の学校教育を取り巻く環境と教育の地域格差について具体的に言及していきたい。

日本には義務教育制度があり、これは日本で生まれた子供は等しく教育を受ける権利があり、親権者は子供に中学校までの義務教育を受けさせる義務があるというものである。しかし、中には経済的理由から義務教育のわずかなお金も払うことが難しい家庭が存在する。「就学援助」とはそういった家庭に対し、教科書図書購入費、学校給食費、通学・帰省に要する経費、付添い人の交通費、寄宿舎費、修学旅行費、学用品購入費の経費等を、保護者の経済的負担能力に応じて支給するものである。対象となる家庭の収入がどれくらいのレベルで受給できるのかは各市町村で違うが、公立の小・中学校に通う場合でも教科書代や学習補助費等の公費で賄われるもの以外の学習に必要な費用を援助する。

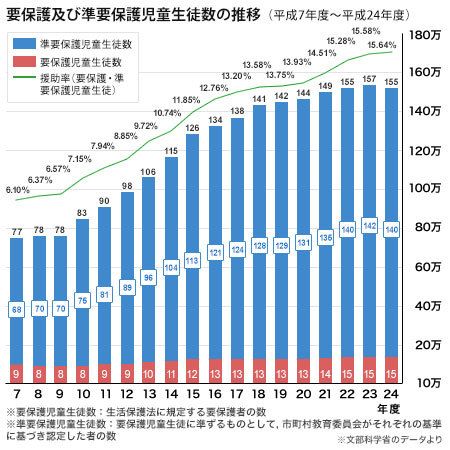

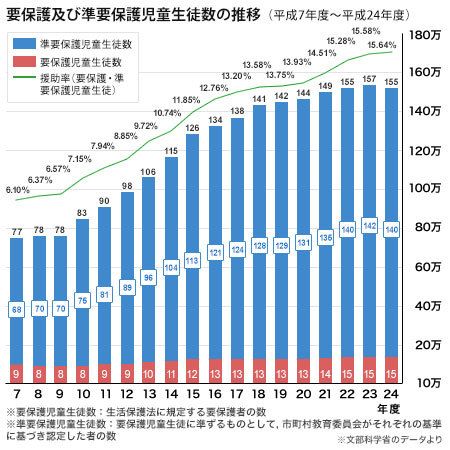

(出典:文部科学省HP 平成24年度要保護及び準要保護児童生徒数について)

上に記したグラフは2014年2月に就学援助率について文部科学省が調査したものである。平成24年度に就学援助の対象になった生徒数は全国で155万2000人で援助率は15.64%、小中学生の6人に1人が就学援助を受けている計算である。就学援助の対象となる生徒数は減っているが、全体の生徒数が減っているために援助率は上がり続けており、40人学級のクラスだと、1クラスに6〜7人いることになる。もともと学校教育法の第19条で「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」と定めていることから、この制度は実施されている。経済的に困っている世帯の子どもにこそ適切な援助をすること、そして周囲と同等の教育機会を提供することが必要である。制度上の変更などによって、援助が受けられなくなる子どもが出てこないようにしなければならないだろう。

地方の教育には地方の努力だけでは容易に解決できないさまざまな問題があり、財政力や教育への理解の格差だけではなく、教員の人材格差についても考えなくてはならない。教育に熱心な自治体では厳しい財政の中、目一杯の予算確保をするところもあるが、そうでない自治体も勿論多く存在する。教育というジャンルは利権に絡む事業ではないので利権事業重視の地域では教育への理解度は低くなる。その結果、財政的に格差が生じ、教育活動の内容にも大きな違いが出てきてしまう。そして、小規模校は相対的に見て財政が厳しい現状がある。なぜなら、予算は基本的に児童生徒数が配分のベースになることが多いが、小規模校では学校運営に占める固定費の比率がどうしても高くなってしまうからだ。児童生徒1人あたりの予算額という見方をすると小規模校の方が大きくなるが、固定費を考えるとむしろ規模が小さい方が財政は厳しくなる。予算は学校運営を忠実には反映できないため、どうしてもこういう現象が起こる。また、都市部への人材の集中によって、人材流出が続く地方の教育レベルは確実に下がる。仕方なしによそから新採用者を大量に連れてくる結果、それは更なる教育レベルの低下、教育への不信を招く悪循環に陥る。もともと教員を養成する大学が都市部にしかないのも問題である。都市部出身者は言うに及ばず地方出身の教員が増えたとしても、都市部で文化的な生活を知り、都市部での人間関係ができると、現実的に全部が地元に帰ってくるわけではない。これは教員に限らず地方の人材流出の大きな課題であると言えるのではないだろうか。

また、平成17年度に文部科学省が実施した「地域の教育力に関する実態調査」によると,こうした「地域の教育力」について、実際に子育てに携わっている保護者の55.6パーセントが,自分の子ども時代と比較して、「以前と比べて低下している」と回答しており、地域の教育力の低下について認識が高い点が伺える。また、以下の2つのグラフからは、前章で触れた教育の受益者が個人に移った現状や、高所得者層の子どもの教育への取り組み方が地方ではできていないことを暗示していることが確認できる。特筆すべきは、地域の教育力の低下に関して、経済社会の変化だけではなく、人間関係や地縁的なつながりの希薄化などを要因として挙げている点であろう。

第4章 教育格差に挑む地域での取り組み例

高知県には県民所得が全国44位、生活保護被保護率が全国3位、また、公立小中学校児童生徒の就学援助率は全国5位で、就学援助を受けている児童生徒は全体の約2割にも及んでいるという厳しい現状がある。そしてその厳しい現状には全国と比較して著しい学力格差があること、県内においても地域間格差があること、同一地域内においても所得格差による学力の二極化が進んでいることなど深刻な問題が付随していた。この状況を打破すべく県内の中学校では「放課後児童クラブ」なるものを発足させた。これは放課後に学校教員が就学援助等が必要な児童に対して無償でそのサポートを行うといった、いわば「学習塾の代わり」に相当するものである。少人数指導や習熟度別指導のための「指導方法の改善加配」や「教員または指導員加配」といった工夫のほか、児童・生徒一人ひとりの学力や学習状況を把握・分析し、学力や学習環境の改善につなげるための全国学力・学習状況調査の実施方法を体系化するなど具体的な措置が取られている。また、保護者の理解が得られないためにクラブに入りたくても入れない児童への対応、学習習慣確立のための自主学習や家庭学習の習慣化を図る取組の支援などこれからの課題もある。

(出典:「高知県庁ホームページ」)

第5章 総括と政策提言

日本の学校教育の行く末は暗い。近代の学校教育が「国民国家内部的」な制度である以上、学校教育の衰退が国民国家の衰退と歩調を揃えるのは当然のことである。経済のグローバル化に伴って、いま世界中で国民国家はその解体過程にある。領土があり、官僚組織と常備軍を整え、その土地と文化につよい帰属意識をもつ「国民」を成員とするこの統治システムそのものが終わりつつある。グローバル資本主義は人、資本、商品、情報が超高速でクロスボーダーに移動することを要求する。この要求は不可逆的に亢進し続ける。クロスボーダーな運動にとって最大の障害は国境、ローカルな国語、ローカルな法律、ローカルな商習慣であるからだ。これらすべてをすみやかに排除することをグローバル資本主義は求める。グローバル化の進行過程で「国民国家の次世代の成員を育成する」といった迂遠な目的を掲げる公教育機関が存続できるはずがない。グローバル資本主義は国民国家とも、学校教育とも「食い合わせが悪い」のである。故に、「グローバル化に最適化した学校教育」はもう学校教育の体をなさない。教育にかかわるすべてのプレイヤーが「自己利益の最大化」のために他のプレイヤーを利用したり、出し抜いたり、騙したりすることを当然とするようなれば、そこで行われるのはもはや教育ではないし、その場所をもう「学校」と呼ぶことはできないだろう。現に、学校のグローバリスト的再編を求めている当のグローバリスト自身、日本の学校がもう学校としては機能していないことをよく理解している。だからこそ、彼らは平気で自分の子どもに「スイスの寄宿学校で国際性を身につけろ」とか「ハーバード大学で学位をとってこい」というようなことを命じる。日本の学校が「もうダメ」なら、外国の学校で教育を受ければいい。そう言い切れるのは、「学校教育の受益者は本人である」という信憑が彼らのうちに深く身体化されているからである。優秀な人間はどんどん海外に雄飛すればいい。日本はもはや「泥舟」であるから、沈むに任せれば良いと考えているのだ。

残念ながら今の日本の支配層の過半はすでにグローバリストであり、彼らは「次世代の日本を担う成熟した市民を育てる」という目的をもう持っていない。「正直なところ、日本なんかどうなってもいい」と思っている人間しか社会的上昇が遂げられないように今の社会の仕組みそのものが再編されつつあるのである。残念なことではあるが、今の日本では学校教育を再生させるために打つ手はないのである。教育改革をうるさく言い立てる政治家やメディア知識人はいまだに「勉強すれば報償を与え、しなければ処罰する」という「人参と鞭」戦術で子どもたちの学びを動機づけられると信じているようだが、それがもう破綻していることにいい加減に気づいたらどうかと思う。利益誘導は、高い学歴や社会的地位や高い年収といった「人参」に魅力を感じない子どもたち、「欲望を持たない子どもたち」には何の効果も持たない。「そんなもの、欲しくないね。僕は家に引きこもって、ゲームをしている方がいいよ」と言う子どもに利益誘導はまったく無効である。同じように、あまりにスマートであるために、学校に通って付加価値を高めるというような遠回りを「かったるい」と思う子どもたちにも利益誘導は無効である。彼らは学校に通う時間があったら、起業したり、ネットで株を売買したりして、若くして巨富を積む生き方を選ぶだろう。学校に通う目的が最終的に「金をたくさん手に入れるため」であるなら、自分の才覚で今すぐ金を手にする子どもがどうして学校に通うだろう。

「人参と鞭」で子どもたちを学校に誘導しようとする戦略はこうして破綻する。「欲望のない子ども」たちと「あまりにスマートな子どもたち」が学校から立ち去ることをそれはむしろ推進することになる。引きこもりや不登校の子どもたちは別に「反社会的」な訳ではない。むしろ「過剰に社会的」なのである。現在の教育イデオロギーをあまりに素直に内面化したために、学校教育の無意味さに耐えられなくなっているのである。そのため、酷な言い方をすれば、今学校に通っている子どもたちは「なぜ学校に通うのか?」という問いを突き詰めたことのない子どもたちなのである。「みんなが行くから、私も行く」という程度の動機の子どもたちだけがぼんやり学校に通っているのである。欧米の学校教育は、まだ日本の学校ほど激しく劣化していない。「何のために学校教育を受けるのか」について、とりあえずエリートたちには自分たちには「公共的な使命」が託されているという「ノブレス・オブリージュ」の感覚がまだ生きているからである。パブリックスクールからオックスフォードやケンブリッジに進学するエリートの少なくとも一部は、大英帝国を担うという公的義務の負荷を自分の肩に感じている。そういうエリートを育成するために学校が存在している。だが、日本の場合、東大や京大の卒業者の中に「ノブレス・オブリージュ」を自覚している者はほとんどいない。彼らは子どもの頃から、自分の学習努力の成果はすべて独占すべきであると教えられてきた人たちである。公益より私利を優先し、国富を私財に転移することに熱心で、私事のために公務員を利用しようとするものの方が出世するように制度設計されている社会で公共心の高いエリートが育つはずがない。

一つだけ救いを述べるとするならば、それは崩壊しているのが「公教育」だということである。国民国家が解体する過程で、公教育は解体する。だが、「私塾」はそうではない。

もともと私塾は公教育以前から、つまり国民国家以前から存在した。懐徳堂や適塾や松下村塾が近代日本で最も成功した教育機関であることに異議を唱える者はいないだろうが、これらはいずれも篤志家が「身銭を切って」創建した教育機関である。

このような私塾はそれぞれ固有の教育目的を掲げていた。「国家須要の人材」というような生硬な言葉ではなく、もっと漠然と「世のため人のために生きる」ことのできる公共性の高い人士を育てようとしていたはずである。

それがまた蘇るとき、日本の教育に希望の光りが灯るのではないだろうか。隣人の顔が見え、体温が感じられるようなささやかな規模の共同体は経済のグローバル化が進行しようと、国民国家が解体しようと、簡単には消え失せない。そのような「小さな共同体」に軸足を置き、根を下ろし、その共同体成員の再生産に目的を限定するような教育機関には生き延びるチャンスが多分にあるはずだ。

参考文献

リチャード.G.ウィルキンソン(2009)『格差社会の衝撃―不健康な格差社会を健康にする法』書籍工房早山

山田 昌弘(2006)『新平等社会―「希望格差」を超えて』文春文庫

OECDワーキングレポート

文部科学省HP「政策 審議会」(最終アクセス 2015/1/7) http://www.mext.go.jp/

高知県庁HP 「教育 子育て」(最終アクセス 2015/1/22) www.pref.kochi.lg.jp/

刈谷剛彦(2008)『格差社会と教育改革』岩波ブックレット

橘木 俊詔(2010)『日本の教育格差』岩波書店

Last Update:2015/02/04

© 2013 Ryo Inamura. Allrights reserved.