日本におけるテニスの振興策

社会科学部4年

政策科学ゼミナール

田中良平

章立て

- 第一章 テニスの仕組み

- 第二章 日本のテニスの現状、世界との比較

- 第三章 「する」スポーツ①~⑤

- 第四章 日本のスポーツ政策

- 第五章 生涯スポーツ

- 第六章 総合型地域スポーツクラブ

- 第七章 政策提言

研究動機

スポーツは多くの人々に感動を与え大きな影響力を持つ。私自身幼少期からテニスをしており、スポーツ全般に昔から非常に興味を持っていた。大学の講義でスポーツを学問の視点から捉えるものが存在し、研究してみたいみたいという気持ちが強くなった。

わが国では2020年に東京五輪が開催されることが決定し、国や都が全力を挙げて取り組んでいる。スポーツと国の政策には切っても切れない縁がある。スポーツの発展には国の政策による支援がかかせない。今回はそのスポーツの中でテニスに的を絞り、今後の発展について考えていきたい。

第一章 テニスの仕組み

まず第一章では、世界的見てテニスがどのような状況のなのか、どのような仕組みで大会が実施されているのかを簡単に整理してみたい。

テニスの世界の競技人口は現在一億人以上存在しており、その競技人口は、球技だけに絞ってみると様々なデータが存在するが4位にランクインするとも言われている。このデータだけでも世界でテニスがどれほどの人気を集めているか想像できるだろう。

大会は世界中で開催されおり、選手は世界を転戦する。その大会の運営し、年間のスケジュールを調整するのが国際テニス連盟(ITF)であり、男女の選手はそれぞれ男子プロテニス協会(ATP)、女子テニス協会(WTA)に所属している。これらの組織が運営している大会にはグレードがあり、男女によって名称も異なる。四大国際大会(全豪オープン、全仏オープン、ウインブルドン、全米オープン)が最も規模が大きく権威がある大会で、多くの注目を集める大会である。日本人でも一度は耳にしたことがある方が多いと思う。四大大会の下に男子は、格の高い順に、ATPツアーファイナル、マスターズ1000、500シリーズ、250シリーズがあり、そのツアーの下部にチャレンジャーとフューチャーズが存在する。また、女子はWTAツアー選手権、プレミアマンダトリー、プレミア5、プレミア、インターナショナルがあり、その下部ツアーにITF女子サーキットが存在する。試合に勝利して獲得したポイントにより世界ランキングが作成されている。最初は下部の大会に多く出場してポイントを積み重ねることが重要となるがポイントはグレードの高い大会で好成績を残すことでより多く獲得できるようになっているので、ランキング上位を目指すには主要な大会での活躍が欠かせない。また、そのポイントは一年経つと消滅してしまうので、怪我などをするとランキングが急落してしまうことも多々あり、非常に入れ替わりが激しいものとなっている。

※テニスナビ ツアーの仕組みより

第二章 日本のテニスの現状と問題、世界との比較

第一章で世界におけるテニスの概要を簡単にまとめてみたが、日本のテニスの現状はどのようなものか簡単にまとめたい。

どの競技にも同じような組織が存在するとは思うが日本には日本テニス協会(JTA)が存在し日本国内におけるテニス競技やイベント、選手の強化、テニスの普及等を統括している。

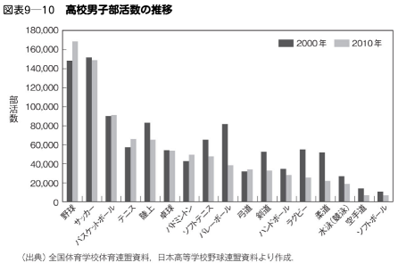

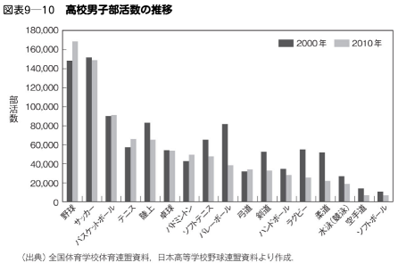

世界のテニス人口が多かったように意外に思う人が多いかもしれないが図1を見ていただければ日本のテニス競技者人口は決して少なくない(ソフトテニスと合算するとかなりの数になる)ということがわかるが、競技人口の割に野球やサッカーのような人気がないという問題を長年抱えている(錦織圭の登場で変化している)。海外での関心度は高くサッカーが強いイメージのあるフランスなどではテニスが関心のあるスポーツ第一位にランクインしている。

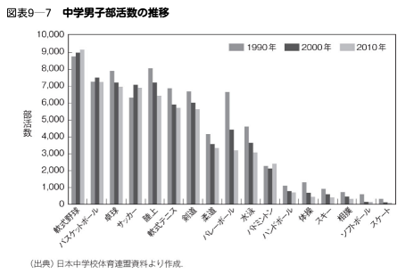

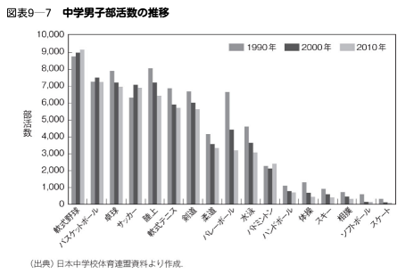

そして、先程軽く触れたが、「ソフトテニス」の存在が日本国内では大きな障害となっているのは間違いないだろう。ソフトテニスは日本で普及発展したスポーツで、少しずつ欧州にも広がっているが主に日本とアジアでプレーされている。日本では中学校、高校で部活動などで実施されていることが多く、幼少期からテニスをしてきた子供がソフトテニスに転向するケースなども多くみられる。実際に私も小学校時代かからテニスを習っていたのだが中学校にテニス部がなっかったため、ソフトテニス部を選択せざるおえなかった経験がある。下に中学校・高校の男子の部活数を現した表がある。中学校ではテニス部がランク外なのに対しソフトテニスが活発に行われている一方で、高校からはテニス部が急激に増えていることがわかる。

平田竹男(2012)『スポーツビジネス最強の教科書』より

また世界との比較をする時に注目されるのがお金である。テニスのトッププレイヤーの中には年間何十億も(スポンサー料などコート外の収入も含め)稼ぎだす者もいる。日本でもその名を知られているロジャー・フェデラーは全アスリートの中でベスト5に入ったこともあり60億近く稼ぎ出している。2014年の全米オープンの賞金が総額約40億円、優勝者は約3億1900万円獲得できるようになっていたことからもビジネスの側面が強いことが想像できる。

これまで挙げたものは本当にごく一部である。他にも大会数やそのグレードの問題、メディアでの取り上げられ方、育成システムなど多くの点で日本は遅れを取っていることが世界と比較することでわかってくる。

→簡単に現状を調査し、世界との比較をしてみたところ、日本のテニスの振興策を考えていくためには「する」スポーツ、「みる」スポーツの二つの側面から考えなて行く必要があるのではないかと感じた。

「みる」スポーツに関しては競技形式の変更や、人気で実力のある現役選手が一年中海外を転々としていることを考えると、現状から大きな変化を生み出すのは困難であると感じたため、次の章から「する」スポーツの観点から調査を進めることにした。

第三章 「する」スポーツ 事例①~⑤

※PLAY+STAYホームページより

- 事例①:「PLAY+STAY(プレー・アンド・ステイ)」

国際テニス連盟(ITF)が推奨する普及プログラムである。

概要を要約すると、テニスの楽しみは、「サーブし、ラリーして、得点する」ことにあるとして、年齢と体力に応じて3種類のボール、ラケット、コートを使用し、小さな子どもでも、高齢者でも、そして一般の初心者でも、ラケットを持ったその日からテニスをゲームとして楽しむことを可能とさせるテニスプログラムである。なぜこのようなプログラムが実施されているのかというと、テニスを始めても続けないですぐにやめてしまう人が非常に多いという問題を抱えているからである。である。次のような例もある。

(例)オランダでは、毎年9万人がテニスを始め、9万人がテニスをやめている。テニスを始めた5~12歳の子どもの34%が、テニスが楽しくないという理由でやめている。

[それぞれのニーズにあったプログラムが存在]

- 成功体験と上達を実感したい→新しい技術の習得を迅速にする工夫

- ゲームを競い合って楽しみたい→ポイントやゲームを通じて練習する、適切な競争を可能とさせる工夫

- 活動的になりたい→活動的なプログラム、常にプレーに参加していることを実感させる工夫

PLAY+STAYイベントは様々なところで開催されてる。例えばテニスの日である9月23日や、ニッケ全日本選手権におけるPLAY+STAYテニスフェスタなどがある。しかし、認知度はまだまだ低いので、今後の活動が重要である。

- 事例②:中学都道府県体育連盟への加盟運動

中学都道府県体育連盟への加盟が認められていない都道府県は、全国中学校総合体育大会の種目として採用されない。そのため公立の中学校の部活動に硬式テニス部が設置されていないというケースが多くみられる。小学生時代もしくはそれ以前からにテニスをしていていも、テニス部が存在しないため他の部活動を選ばざるを得ない(もしくは部活動に所属せずスクールに通う。この決断は中々友人関係などを考えると難しい)≪「空白の三年」≫という事態が避けられない。このような背景が歴史的に中学校ではソフトテニスが盛んな理由の一因となっている。

こういった状況を打破するため2009年に普及・指導本部内に中体連対策委員会を設置し加盟運動を推進。その結果、2007年には47都道府県中、加盟16、準加盟1、未加盟30であったが、努力が実を結び2013年1月末には加盟20、準加盟9、未加盟18へと大きく前進した。

しかし、テニスの実施率が4位の千葉県、5位の愛知県は未だに準加盟。2位の神奈川県にいたっては未加盟のままという現実がある。第二章で述べたが、中学校のテニス部の数は少なすぎると言える状況にある。今後より一層取り組みを深化させ「空白の3年」の解消をめざしていく必要がある。一方で普及が遅れたことにより既にソフトテニスとの共存が困難などの理由から、テニス部の新設は難しくなっているという現実的な問題にも直面している。

- 事例③:アスリート養成機関としての大学

テニスに限った話ではなく日本の大学はまだまだアスリート養成機関としての機能が海外に比べ希薄である。基本的には学生アスリートの育成強化の場としての存在価値を問われているが、大学が直接大会の運営に関わるという形での試みがいくつかの大学で行われている。

(例)早稲田大学による大会開催

- ツアーの下部大会(フューチャーズ)ではあるもののれっきとした国際大会である。国内における国際大会の少なさを自ら補う、もしくは減少への対策になっている。

- 部員の目標の創出。2013年の大会では現役の部員が準優勝(OBが優勝)を果たしている。

- 大会運営に部員が直接関わることにより意識が大きく変化する。世界を感じることができる貴重な機会である。

その他にも慶応、筑波、亜細亜大学などで学生テニス界の発展に寄与すべく大会が運営されている。

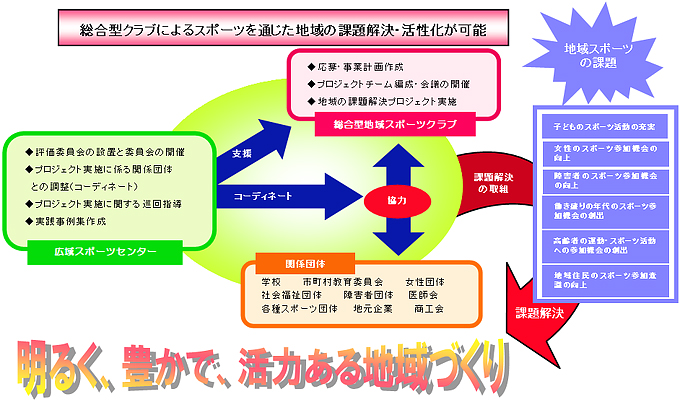

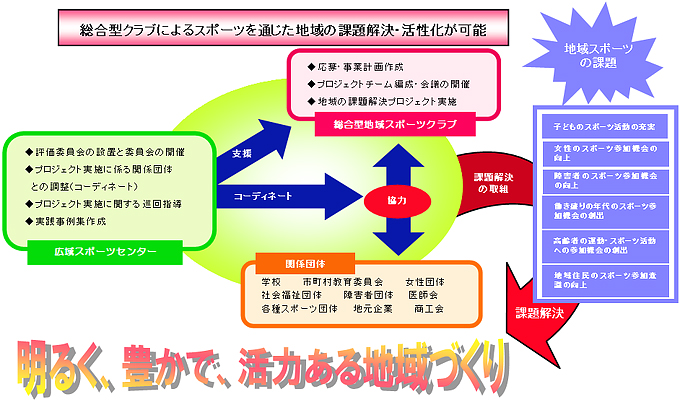

- 事例④:地域コミュニティでの取り組み~総合型地域スポーツクラブ~

総合型地域スポーツクラブ(以降、”総合型クラブ”とする)とは公益性を有しているヨーロッパのスポーツクラブをモデルにしたものであり、従来のスポーツクラブとは異なる。我が国は学校や企業を中心にスポーツが発展・実施されてきたため、学校等を卒業すると同時にスポーツと関わる機会が減少してしまう傾向にあった。しかし、総合型スポーツクラブのモデルともなったヨーロッパでは地域のスポーツクラブを中心にスポーツ活動が行われいるため日本のような事態が発生しにくくなっており、スポーツ実施率を高めることができている。

総合型とは3つの多様性を包含している。種目の多様性・世代や年齢の多様性・技術レベルの多様性である。以下のものがその概要である。

「総合型クラブは、地域住民が自主的・主体的に運営し、身近な学校・公共施設等で日常的に活動する地域密着型のスポーツ拠点として、生涯スポーツ社会の実現に寄与するほか、地域の子どものスポーツ活動の受け皿、家族のふれあい、世代間交流による青少年の健全育成、地域住民の健康維持・増進などの効果も期待されます。」(平成21年度文部科学白書より)

こうした多様性を持ち、日常的に活動の拠点となる施設を中心に、会員である地域住民個々人のニーズに応じた活動が質の高い指導者のもとに行えるスポーツクラブであり、クラブマネージャーが存在するものが総合型クラブなのである。

テニスは元々生涯スポーツとしての側面を強く持ち合わせているため、国の進めるスポーツ振興政策に合致し、この総合型クラブを利用していくことが求められている。

※文部科学省ホームページより

- 事例⑤:テニスコート

テニスはサッカーや野球などと異なり、「場所」つまりテニスコートがないとほとんどのことができないスポーツである。テニスコートの面数に限ってみてみると、1996年には38,423面あったものが2008年には28,398面と29.1%も減少している。コートの減少=テニスをする機会の減少と捉えることができる。

また世界で戦う選手を育成するという視点で考えるとコートの種類も重要になってくるだろう。プロが利用するコートの種類は主にクレーコート(土や砂)とハードコート(セメントの上に合成樹脂などでコーティングしたもの)の二種類とウィンブルドンが開催されるシーズンに利用される芝のコートである。コートにはそれぞれ全く異なる特徴があり、その特徴に適応していくことが世界で活躍するための鍵となる。スペインなどはジュニア時代からクレーのコートで練習を積むため、プロになってからもクレーコートで圧倒的戦績を残している。

一方日本はどうなっているのか。次のデータのコートの割合に注目して少しイメージして頂きたい。

≪コート数は8105面であった。コート種類別にみると、「砂入り人工芝コート」(3216面)が最も多く、次いで「ハードコート」(2440面)、「クレーコート」(1436面)の順となっている。

コート数種類別構成比をみると、水捌けのよいコートの構成比が高く、その中でも「砂入り人工芝コート」が構成比39.7%と主流となっている。【Ⅱ.テニス場(テニス練習場を含む)の概況より】≫

このように日本で利用されているコートは選手が利用するクレーでもハードでもないく砂入り人工芝のコート(通称オムニコート)なのである。確かに維持管理の事や水捌けのよさなどを考えるとオムニという選択は理解できるが、選手の育成などを考えると別の答えが出てくると思う。

第四章 日本のスポーツ政策

調査を進める中で日本ではどのようなスポーツ政策が実際に行われているか、どのような目標を持っているのかをしっかりと知る必要があると感じた。そうすることで国のスポーツ政策の目標が最近になり策定されていることや法整備が進んでいることがわかってきた。

第五章 生涯スポーツ

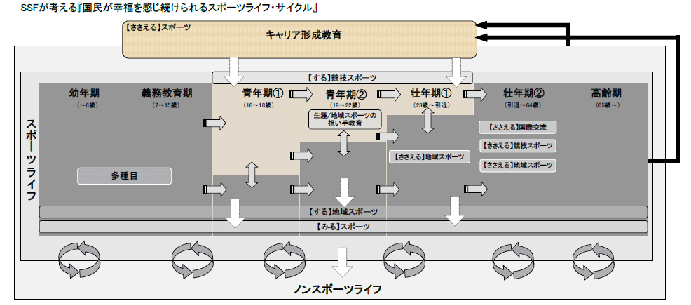

四章で日本のスポーツ政策を俯瞰したところ「生涯スポーツ」が一つの重要なキーワードであると感じた。また、その生涯スポーツをテニスの振興策に結び付けていくことが解決策につながると考えた。ここでは生涯スポーツについてまとめたい。

「スポーツ振興基本計画」では

『国民の誰もが、それぞれの体力や年齢、技術、興味・目的に応じて、いつでも、どこでも、いつまでもスポーツに親しむことができる生涯スポーツ社会を実現する。』ということが目標に掲げられている。

対象は子供からお年寄りまで幅広いが、ターゲットは主に高齢者並びに運動から離れている人々である。生涯スポーツという言葉から、身体にいいからスポーツを生涯続けようという意味でのみ捉えられてしまうが決してそれだけではない。生涯スポーツは競技スポーツとは身体等への負荷の面で異なり区別する必要があるが、競技スポーツも生涯スポーツの一種である。

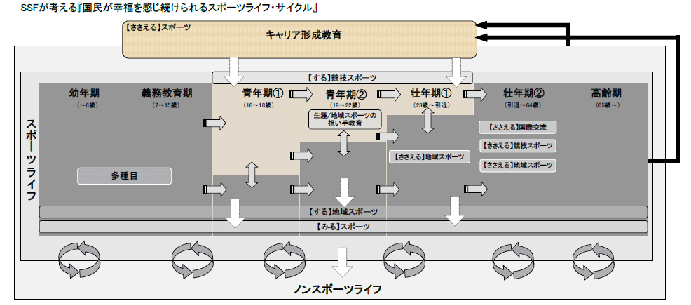

ライフスタイルに応じたスポーツ活動をまとめたものが下の図1である。

図2:笹川スポーツ財団:政策提言P6より

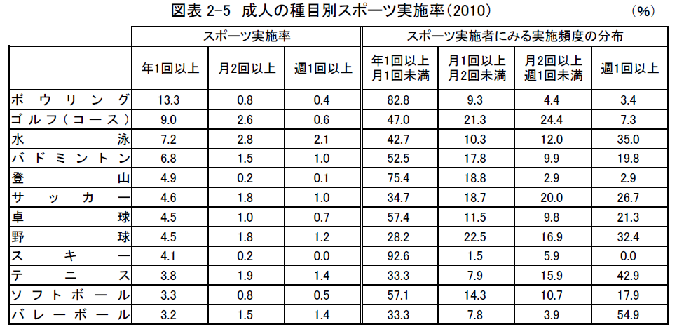

図3:笹川スポーツ財団:政策提言P15より

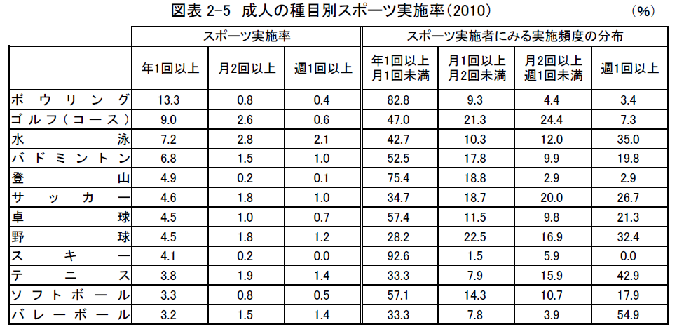

図3の種目別スポーツ実施率を見てみると週一回以上、月二回以上運動をする習慣がある人がテニスは多いスポーツである。国の成人の週1回以上の運動実施率の50%という目標の達成を目指すうえでもふさわしい競技だ。

また、テニスは実施率も高いうえに、二章の図1からも読み取ることができるようにように様々な年齢層が取り組んでおり、競技者が多く人気も高い野球・サッカーと比較しても成人の実施率の割合は非常に高いものとなっている点で、生涯スポーツに適した競技であると言えるだろう。

ここで生涯スポーツと密接な関係がある総合型クラブを改めて考えてみたい。概要は三章の実例④を見て頂きたい

日本体育協会では総合型クラブの設立を促進するための映像やガイド本もつくられている。

設立のメリットはこれまでのものと重複する点もあるがいくつも挙げることができる。

- スポーツ参加率の向上

- 世代間交流

- こどもを育てる環境の充実

- 地域コミュニティの再構築・地域の交流の場

- 医療費の削減につながる

- 学校施設などの有効利用

- 輪切り分断型の改善(※1)

- 誰でも気軽に楽しめる生涯スポーツ社会の実現

-

(※1)輪切り分断型とはジュニア時代からトップレベルまで、一貫した継続的な指導を受け続けることができない状況の事などを指す。小学校・中学校・高校・大学とそれぞれの段階やチームでの結果のみ求めらているケースが多い。この状況から一貫指導型に変えていくことができるのが、地域総合型スポーツクラブなのである。

総合型クラブ実践事例

三つの団体の取り組みは主な対象とする人々の年齢や最終的な目的が全く異なっている。これが総合型クラブの特徴であることが理解していただけると思う。次章でさらに総合型クラブに関して詳しく調べていきたい。

第六章 総合型地域スポーツクラブ

これまでもいくつか総合型クラブについてまとめてきたが、どのようように普及が進められているのか、そして普及が進んでいる一つの県に注目して研究をすすめる。

意外に思う方も多いと思うが、国民の週一回の運動実施率を高めるための政策の一つとして

「総合型クラブの普及目標は2010年までに各市町村に少なくとも一つは設立されること。(スポーツ振興基本計画より)」

と目標が定められている。

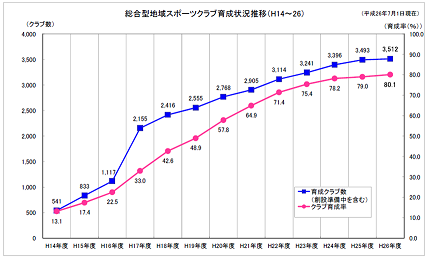

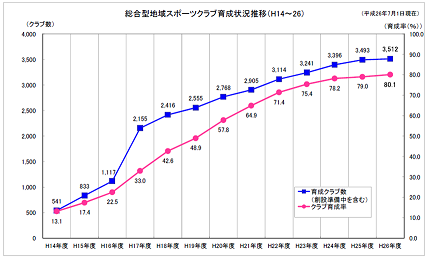

目標は2010年の段階で目標を達成することはできず、現在でもその目標は達成できていない。しかし、平成26年の調査では設立されたものと設立準備中であるとの回答が80%を超えた。平成14年の時点では13.1%であった考えるとこの数字が総合型クラブの急速な普及を表していることがわかる。

文部科学省「地域総合型スポーツクラブ育成状況推移」より

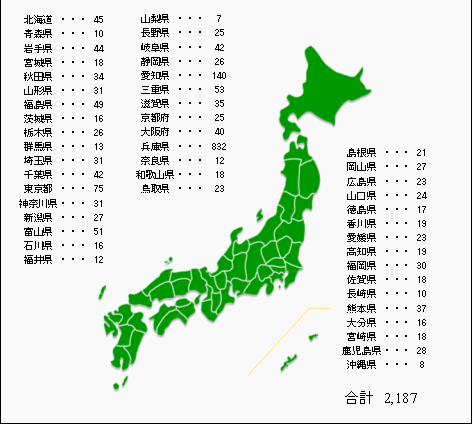

兵庫県の総合型クラブの例

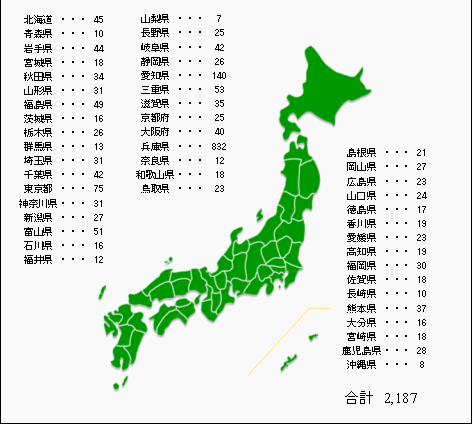

- ここでは兵庫県を一つの例として挙げ考えてみたい。兵庫県の総合型クラブの設置率は群を抜いて高く、普及が始まったのも他県に比べて早い。

日本体育協会より

- 兵庫県で実施されている「スポーツクラブ21ひょうご」という事業は、兵庫県内の全827小学校区において、総額108億円の巨費を投じて、2000年度からスタートした総合型クラブの育成補助事業である。従来福祉関連事業に多く用いられる資金をCSR事業(文化・スポーツ・レクリエーション事業)にあてた。会員数は平成25年度の調査によると369,282人に及ぶ。

108億円もの巨費が投じられたのには兵庫県が当時抱えていた問題にある。一つが阪神淡路大震災である。震災後地域住民のつながりの重要性が見直され様々な面から策を講じているという状況にあった。そして、もう一つが1972年2月に発生した「神戸児童連続殺傷事件」の影響だ。当時14歳の中学生が引き起こしたこの事件は多くの人のショックを与えた。兵庫県の中学生不登校率が全国で最下位であったこともあり、地域からこどもを守ろうという声が多くあがるようになった。こういった背景が存在したことから、人間関係の希薄化を防ぐことができる、総合型クラブに巨費が投じられたのである。

- 兵庫県の取り組みの具体例

- 神戸市総合型地域スポーツクラブ(和田岬はちのすクラブ)

2000年7月に和田岬小学校を中心に開設され会員は約300人(人口約4000人)いる。

和田岬地区には三菱重工の造船所などがあり、その三菱グラウンドを無料で使用させてもらっている。今後のより普及させていくためには企業施設の有効利用は欠かせないだろう。また、企業側も地域貢献の手助けをすることができ、話題のCSR活動にもつながっていく。また以前のようなスポンサーという関係ではなく、パートナーという関係を築くことも大切だ。

しかし、事故が起きた時の責任などから解放を敬遠したり、解放した際の利用者のマナー(ゴミの持ち帰りなど)から続かなかったケースがよくあるのが現状。

企業スポーツの限界が見えてきているという面でも、施設の開放に取り組む必要があるのではないか。

- 西須磨はつらつスポーツクラブ

1999年に立ち上げられた兵庫県内の総合型クラブのフロントランナー的な存在。阪神大震災で身に付けた住民ネットワーク、そしてボランティア精神により成果を残している。

「地域」、「学校」、「行政」それぞれのキーパーソンの協働により運営の活性化につながっている。また、プロチームが多く存在すること有効に利用していることが特徴の一つである。

例)ヴィッセル神戸による直接指導

- 加古川総合スポーツクラブ

NPO法人格を取得した加古川総合スポーツクラブは4500人を超える会員抱えており、会費も回収している。NPO法人取得のメリットは、①契約主体になれる②受託事業や補助金を受けられる③公益名施設を利用しやすい④社会的信用⑤専任のスタッフを置くことができるなどがあげられる。

この例のように法人格取得は総合型クラブの自立につながり継続的な事業実施につながることから取得することが望ましいとされている。

このほかにも地域の実情に合った形態の総合型クラブを組織し運営している団体が多くある。行政の指導に頼るだけではなく、住民が中心となって活動に取り組むケースが多く見られる他に、企業との協働も注目されている。しかし、どのようなケースであれ行政との関係を無視して行うことはできない。行政との関係を構築する機能も総合型クラブには必要なのである。

これまで、総合型クラブの成功例ばかり述べてきたが、実際はそこまで順調ではない。例えば今回例に挙げた兵庫県でも問題が山積している。そもそも普及が急速に広まったのは108億円もの巨費を投じたからであると述べたが、具体的には、1小学校区あたり、クラブは整備費として800万円、クラブ運営費用として年間100万円の5年間で計1300万円もの補助金(基金方式)の支援を受けることができるという制度が存在した。この手厚い支援制度により総合型クラブの充実が他の都道府県と比べて急速なスピードで進展したのだが、補助金終了と共に運営実態がなくなり形骸化してしまうケースや、消滅してしまうということが増加した。行政頼りで補助金終了時までに、指導者やスタッフ等の人材の確保や会員から会費の徴収(スポーツにお金を出すという認識が低い=受益者負担の認識が低い)、スポーツ団体との関わりなどを築き上げることができなかったことが要因である。また、総合型クラブの立ち上げに際しどのような理念を掲げるのかということも成功するかどうかに大きな影響を与えるという。

第七章 政策提言

これまでいくつかの観点から日本のテニスの振興策について考えてきた。日本では現在、野球・サッカーという二つのスポーツには多くの競技者がいて、人気を集めている。これらのスポーツと同じ取り組みをしていては現状を変えることができない。現在錦織圭の大活躍によりテニスの注目度は格段に高まっている。また、テニスは漫画等のメディアの効果で定期的に恩恵を受けているスポーツである。しかし、スター選手が登場するのを待っているだけというのも、根本的な変化を引き起せない。「みる」スポーツとしてのテニスの人気を高めるためには「する」スポーツとしてのテニスの充実をはかる必要が出てくる。

高まった人気を一過性のものにしないためには、根本的な部分の取り組みが必要だ。

そこで私は以下のことを提案したい。

―――総合型地域スポーツクラブでのテニスの実施の強化―――

総合型クラブの普及は国が力をいれている計画であり、東京五輪が開催されるということを考えると今後より一層進展していくことが予想される。

そこで、日本テニス協会等で実施されている普及活動の普及の対象を人ではなく、総合型クラブに向けることで今まで獲得することができなった新規の競技者や人気の向上つなげることができるだろう。

また、テニスはスポーツとしては珍しいかもしれないが、学生がバイトとしてスクールの授業を受け持っているケースが多く見られる。ボランティアの報酬としてお金ではなく、コートの無料開放などを行うなどして学生を有効利用することによって、総合型クラブにとってネックの一つである「支える」人材を見つけ出すことができるではないだろうか。

総合型クラブでのテニスの実施率は現在高いとも低いともいえない状態にあるが、ソフトテニスと合わせるとかなり高い数値を誇ることから、実施する環境は比較的整っていると考えることができる。今後日本テニス協会などが中心となり設置を呼び掛け、支援することが重要となる。

また、鈍りつつある総合型クラブの普及を今後も伸ばし続けるために、国としても推奨する競技群を作成し、ある程度の明確な育成ビジョンを持つ必要があると感じた。あくまで「多種目・多世代・多志向」という基礎にあるものを失わないようにしなくてはならない。そういった前提を踏まえながらも、国にテニスの総合型クラブでの普及に力をいれるということを提案したい。なぜなら、総合型クラブの普及の目的は運動の実施率を高めることであり、生涯スポーツを促進させることにある。テニスが生涯スポーツに適しているという話はした。テニスの総合型クラブでの実施率を高めることにより、クラブ間での交流も活発になり、クラブの育成・運営の安定化にもつなげることが予想できる。

テニスを生涯スポーツの旗頭のような立ち位置に据えることによって、政府の力を利用したテニス振興の実現を目指す。

参考文献

Last Update:2015/1/27

© 2013 Tanaka Ryohei. All rights reserved.