地域防災

―地震災害から区民を守る―

早稲田大学社会科学部4年

政策科学研究ゼミナールⅢ

秋山 侑

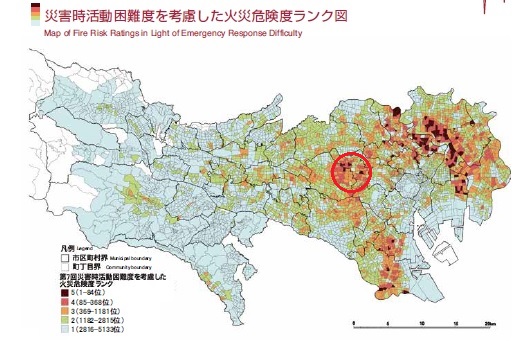

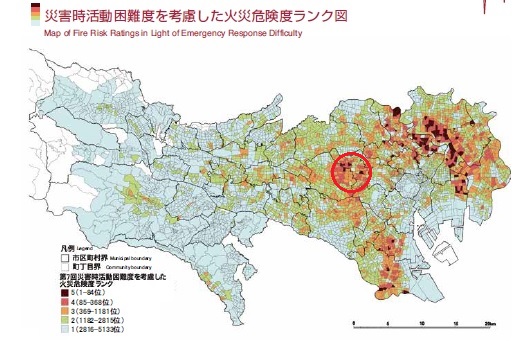

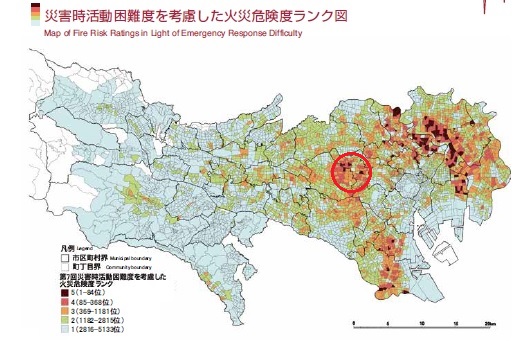

※赤丸が中野区の危険地帯(秋山が追加)

(出典:東京都都市整備局 『あなたのまちの地域危険度』2014.1.5閲覧)

研究動機

2011年3月11日の東日本大震災をきっかけに、私たちは、日本での生活が地震などの災害と常に隣り合わせであることを再認識した。東京都に住んでいる私も、自宅マンションの防災設備を確認したり、地域の防災マニュアルを調べてみたりした。そんな中で、とある地図が目を引いた。東京都都市整備局が発行した、『あなたのまちの地域危険度』というパンフレットの中にある、『災害時活動困難度を考慮した火災危険度ランク図』という東京都の都心部のハザードマップである。この地図は、東京都が大きな地震に見舞われた際の被害想定を、危険度1から危険度5までのランク付けをして表したものである。この地図において自宅のある中野区の一部が、「火災危険度」において最大のランク5の危険地域として指定されていた。つまり、大震災が首都圏を襲った際に、中野区は阪神淡路大震災の時の神戸地区と同じように、地震による倒壊とは別に発生した火災によって、多くの人々が犠牲になる可能性が高いということである。自宅の近くが大震災の時に火の海となってしまうと考えると、一気に地震の災害が身近なものに感じられ、また非常に恐ろしく感じた。

詳しく調べていくうちに、中野区では木造住宅の密集が、震災時に大きな被害をもたらす火災の原因であることが分かった。たくさんの人々が暮らすことで発生する住宅の密集は、地震による建物の倒壊、それに伴う火災の被害をより拡大させてしまう。中野区をはじめとする東京では、地方から多くの人口が集まり過密状態になり、それに伴い企業・官公庁など多くの機能が集まることで、結果として首都への一極集中が発生している。近い将来発生する可能性の高い首都直下型地震においては、東京への人口などの集まり過ぎが、地震による被害を拡大させることになるだろう。しかし、こうした一極集中は長い歴史の中で半ば必然的に起きたことであり、それに伴う弊害が表面化してきたのもやむを得ないと考えることもできる。一極集中の弊害を解消するには根本的に東京への一極集中をやめなければならず、同時にこれは他の都市への首都機能などの分散を意味する。そのような大事業は、政治的・経済的に見ても実現不可能ではないだろうか。そこで、現状東京一極集中となっている状況の中で、防災としう視点から、新たに浮かび上がってきている課題と、その解決方法について模索していくことにした。

〈東京一極集中〉

- 政治/官庁・・・東京には、日本という国の政府が置かれ、それに伴って多くの政府機関・中央官庁が置かれている。

- 生産・・・東京は日本経済の中心地として、多くの大企業の本社を抱え、莫大な労働力(とくにサービス業・金融業)によって生産活動を行っている。

- 人口・・・多くの政府機関や企業に通勤する人々は、自然と東京の近くに住むことになる。東京に企業などが集まるほど、そこの近くで暮らそうとする人も集まってくる。

- 所得・・・企業や政府機関が集まると、生産活動や公共事業などで多くの経済活動が行われ、人口が増えれば、彼らの給料もそれによって動くお金も増えていく。

- 大学/学生・・・両親が東京に住む企業に勤めていれば、その間にできる子供は東京の学校に通う可能性が高い。また、東京にある有名大学を目指して地方から上京する学生もいる。

しかし、東京への一極集中と同時に、もう一方では、都内でも高齢化、若者不足、地域間での格差など、現代的な地域コミュニティ上の問題点も数多く浮き彫りになってきている。この研究では、こうした都内での地域コミュニティとしてのギャップや歪みが、防災において大きな障害になると考え、近い将来発生する可能性の高い首都直下型地震への対策と、どのように両立していくか、実現可能性が考えやすいように、自分の住む中野区という非常に狭い地域において、研究していく。

研究概要

東京都中野区の地震防災対策について、各文献・インターネット・官公庁発行物等を参考にして、中野区の地理的な状況、(防災対策といった面も含む)歴史を踏まえたうえで、現状を把握し、通常の防災対策だけではなく、地域コミュニティという要素を意識して探っていきたい。

その中で、現在中野区において、防災面と地域におけるつながりといった面において、どのような地域独自の問題が発生しているかを認識し、参考になりそうな他の地域の事例から、どのような制度(政策)を導入すれば、中野区でもその問題を解決できるか、考えていく。また、中野区や東京都などの現行政策と、自分が提言していく政策との関連にも注意していく必要がある。政策提言によって、中野区が安全で暮らしやすい都市になることを目指して、研究を進めていく。

章立て

- 中野区の概要

地理的概要

歴史的経緯

社会的構造

- 中野区の問題

想定される被害

考えられる原因

要素の検証~環境面~

要素の検証~人口面~

問題の設定

- 中野区の防災対策

防災まちづくり

地域防災住民組織(防災会)

大和町まちづくりの会

地区計画によるまちづくり

- 東京都の防災政策

ハザードマップ

東京都の防災対策

防災隣組

自助・共助・公助

- 防災教育の事例

兵庫県立舞子高等学校の事例

岩手県釜石市の小中学生向け津波防災教育の事例

- 政策提言

政策提言

中野区での導入

中野区の未来

第1章 中野区の概要

この章では、研究の対象となる東京都中野区の概要について見ていく。

中野区は23区西部に位置し、JR中央・総武線・東京メトロ東西線の中野駅を中心に、西武線や丸ノ内線、大江戸線が通り、新宿や渋谷などの大きな街へのアクセスが良く、それに伴い住宅街が多くなっている。近年「住みたい街ランキング」などでも度々取り上げられ、家賃の安さや便利さから、多くの住民を集めている。

〈地理的概要〉

中野区の面積は、15.59k㎡あり、東京都の総面積(2,187.65k㎡)の約0.71%、23区中14番目の広さである。区内には沼袋・野方・中野・幡ヶ谷・落合の5つの台地があり、その台地の間を江古田川、妙正寺川、旧桃園川、神田川、善福寺川の5つの川が流れている。これらの川は神田川と合流し、さらに下流で隅田川に合流する。標高は台地の上の面は約40mで、神田川の流域は30mである。地面は、多量の腐植土を含む黒土層で、その下は関東ローム層とよばれる火山灰の赤土が厚く堆積している。地震の被害を拡大させるような、とりたてて脆い地形というわけではないという事がわかる。5つの川と台地がメインのため、大雨・洪水などの際は川が氾濫することもある。神田川・善福寺川・妙正寺川の氾濫防止のために、環状七号線の地下に神田川・環状七号地下調節池という大雨の際に水を貯める巨大な施設が造られている。これは今回の震災対策とは別なので、詳細は省略する。

〈歴史的経緯〉

中野区は、青梅街道の宿場町として栄え、江戸市民の消費する穀物や野菜などの生産地、徳川綱吉の生類憐れみの令によってつくられた犬屋敷や戦時中の陸軍中野学校などの施設が有名である。

〈社会的構造〉

中野区の総人口は311,256人、世帯数は185,843世帯で、23

区中では中位の規模である。しかし、人口密度は1平方キロメートルあたり19,965人である。区内では、JR中央線を境に南の地域が比較的高く、1平方キロメートルあたり 3 万人を超える地区もある。これは日本全体で見ても第2位という非常に高い数字である。比較的に20歳代・30歳代の若い世代が多く、そのなかでも単身の世帯が年々増加し、逆に3人以上の世帯は減少している。夫婦のみ・夫婦と子供・ひとり親と子供からなる核

家族世帯は、一般世帯の34.6%を占めている。また、夜間人口に比べて昼間人口が少ないことから、中野区には、「新宿区・渋谷区など別の地域に通勤通学する20-30歳の若い世代の単身者・核家族」が多いということが分かる。

中野区の産業としては、戦前から住宅地として発展したために、区内にある企業の数はあまり多くないといえる。産業別に見てみると、他の地域へ通勤・通学する人々の住宅都市としての役割を反映して、商業(卸売・小売業)、不動産業,物品賃貸業、宿泊業,飲食サービス業が半数以上を占めている。また、企業のほとんどは、従業者数30人未満の中小企業であり、とくに従業者数4人以下の小規模事業所が64.7%を占めている。1事業所あたりの従業者数は8.7人となっている。中野区は、農業・工業(なかでも軽工業のみ)はあまり盛んではなく、サービス業に従事する人が多いといえる。

2013年、中野駅北口周辺の再開発事業により、中野四季の都市(なかのしきのまち)として旧警察大学校跡地などが再開発され、中野セントラルパーク内のオフィスビルに、キリンホールディングス株式会社などの大きな企業も中野区に移転してきた。

(参考:中野区勢概要ホームページ 中野区勢概要 平成25年度版 2015.1.28閲覧)

第2章 中野区の問題

この章では、中野区が抱える固有の問題と、予想される被害について見ていく。中野区は、前述のとおり、昼間は他の地域に通勤・通学する若年層の単身・核家族が多く、区内にも大きな企業は少なく、住宅街が盛んに発達してきたという経緯がある。そうした地域で大きな地震が起きた際にどのような被害が予想されるか、またその原因について見ていく。

〈想定される被害〉

- 家屋の倒壊

- 避難経路の崩壊

- 木造住宅の火災

- 帰宅困難者

- これらの被害の、人為的な要因による拡大

〈考えられる原因〉

- 人口の過密

- 道路などライフラインの脆弱性

- 公園など街中の緑の少なさ

- 人口構成

〈要素の検証~環境面~〉

人口の過密に関して、前述のように中野区民は昼間は他の地域に通勤・通学する若年層の単身者・核家族が多く、区内は住宅街ばかりである。区内に住宅地が多く生まれた経緯としては、戦後の低所得者層向けの住宅群である木賃ベルト地帯と呼ばれる、木造で賃貸住宅のなかでも家賃の低い集合住宅が、他県からの流入人口による住宅需要の増加に対応してきており、民間の所有物であるそれらが全面的な再開発を経ずに残っていることが、現在まで中野区が住宅街の多いまちとして発展してきた要因であるといえる。また、こうした住宅街の発展と共に開発が進んできたため、区全体として狭隘道路(道幅の狭い道路)が多く、火災時の消防車などの進行を妨げる恐れがある。そして、公園など街中の緑は、火災の延焼を防いだり、一時避難場所として機能することがあるため、こうした要素の少ない環境は、中野区の脆弱さを高めてしまっている要因ということができる。

〈要素の検証~人口面~〉

防災において、上記の住宅事情やライフラインなどハード面に関して、環境整備が整ってない、という問題はもちろんあるが、中野区においては、実際に災害を受け止める人間側のソフト面も、整っていないように感じられる。中野区の人口構成の特徴として、「若年層・単身者・核家族」が多いという点が挙げられる。これらの人口は、中野区の便利さ、家賃の安さなどのいわゆる住みやすさを重視して居住を決め、収入の安定や進学などで短い居住期間で別の地域へと引っ越す傾向がある。定住せず居住期間が短く、昼間は留守にするような住宅が多いことは、つながりの欠如を生むと考えられる。地域での住民同士が、互いに存在を知り合うことの減った現代社会は、個人個人のプライバシーは守られているものの、地域全体でまとまった意思を持つことがなくなり、地域的なアイデンティティは生まれにくくなる。こうしたつながりの欠如は、地域の課題、例えば災害時の脆弱性などの社会問題の解消を妨げることになる。災害は24時間365日いつ起こるか分からないため、昼間街中に人が居ないというのは、一見すると中野区で被害が発生するということにならないため好都合では、と見ることもできるが、人が居ない状態で住宅が崩壊すると、住民同士で助け合うことも出来ず、安否も確認がとりづらい。働き盛りの世代は一時的な救助者として活躍してもらうべき存在であり、こうした世代が少ないということは被害の拡大につながりかねない。帰宅困難者の存在は地域の安全体制として大きな混乱を生む原因にもなる。また、都市に発生しがちな地域的なつながりが希薄になったままの状態では、もし在宅時に災害が発生しても、お互いのことを知らないために、個人個人が単独で避難をするだけで、助け合いは起こらない。これでは被害がさらに拡大し、地震災害の発生後も助け合いなどが無かったために、三次的な犠牲者を産んでしまうおそれがある。

〈問題の設定〉

以上のことから、私は、首都直下型地震に対する中野区の独自の課題を、

「地域とのつながりの弱さが招く、災害への脆弱性」

と設定する。

第3章 中野区の防災対策

この章では、この研究のテーマである、中野区おける地震対策と地域のつながりの実情を認識する。具体的に中野区が策定した地震対策は、第2章で示した中野区固有の問題に沿っているのか、考えていく。

〈防災まちづくり〉

防災対策の一環として、中野区の課題である脆弱性のある環境を改善するため、建物の耐震化・道路整備・ライフラインの強化・公園などの設置を行っている。

- 不燃化推進特定整備地区

地震時の大規模火災や都市機能の低下を防ぐため、木造住宅密集地域のうち、とくに早期の改善を必要とする地区を指定し、都と区が連携して不燃化を推進している。中野区では弥生町三丁目周辺地区・大和町中央通り(補助第227号線)沿道地区が指定されている

- 老朽戸建住宅の建て替え支援

耐用年数の3分の2を超過するなど一定の条件を満たした居住目的の戸建住宅の建て替えのため、除却費、仮住居費、建築設計費などの一部を補助する

- 老朽建築物の除却支援

「昭和56年以前に建築された」など一定の条件を満たした老朽建築物の除却費を、更地の管理を条件に補助する

- 土地管理補助

老朽建築物除却後の土地の仮柵設置費など、管理費の一部を補助する

- 固定資産税・都市計画税の減免

〈地域防災住民組織(防災会)〉

地域住民が協力し、組織的に防災活動を行うことで、被害を最小限に食い止めて地域を守ることにつながる。

地域防災住民組織(防災会)は、町会・自治会をベースに区内全域で組織されている。

災害発生時には、その地域にいる人々は、年齢・性別・国籍を問わず、全員が防災会員と言う国の考えに基づくもので、災害時には見知らぬ人でも助け合い、また、見知らぬ人からも助けてもらうことができる、という考え方である。この考え方と行動を担う核となるのが防災会であり、災害対策の中心的役割を担うことと、防災会役員が全ての災害対応を行うことでなく必要な活動の司令塔となることが求められている。

(出典:中野区地域防災計画

中野区地域防災計画(平成25年修正)本冊 総則2015.1.9閲覧)

〈中野区 大和町まちづくりの会〉

大和町まちづくりの会は、町会・防災会・商店会から推薦された委員と、公募によって参加する委員とで構成され、防災性の向上が緊急を要する大和町地域について、中野区と協働して災害に強いまちづくりの実現を図ることを目的として、平成25年8月より、区民活動センターにて会議を開催している。このまちづくりの会において、会議などによる地域の現状把握や勉強会、まち歩きなどを経て、大和町全体のまちづくりの基本的な考え方について検討を重ね、中野区区において大和町全体のまちづくりの基本的な考え方として取りまとめたものが、「大和町まちづくり方針素案」である。そしてその素案を元に、2014年5月、「大和町まちづくり方針」ができた。内容としては、①災害に強く安全なまちの実現、②だれもが安心して住み続けられるまちの実現、を大和町の将来像としてかかげており、①については建て替えや道路整備、②については多様な世代が暮らせる住環境の創出や空間の確保、まちの魅力の向上などが挙げられているものの、将来像を受ける基本方針は①に比重が置かれ、具体的な整備について定められており、②の、防災建築だけでないまち全体に関わる考えはあまり行動に移されている様子はない。

〈中野区 地区計画によるまちづくり〉

これらの地区は中野区でも多くの住民が暮らす地域でありながら、災害に対する脆弱性があり、快適な住環境が実現できていない。そこで中野区は、「だれもが安全で快適に住み続けられるまち」を目指して、地区計画や建築条例を定めた。道路や公園の整備により、地域の安全を実現していく。

-

南台四丁目地区地区計画

- 平和の森公園周辺地区地区計画

- 南台一・二丁目地区防災街区整備地区計画

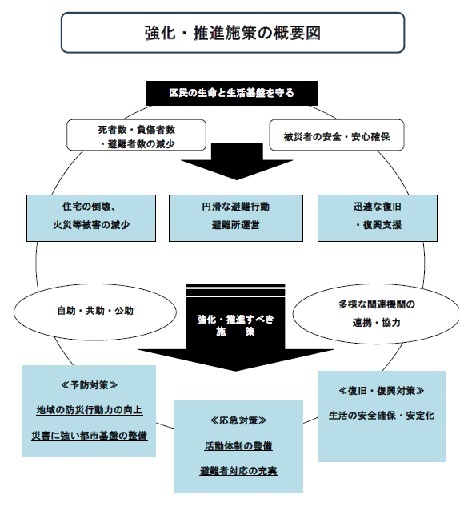

このように、中野区における防災政策を見ていくと、具体的な建て替えや道路や公園の整備など、環境面での対策は数多く策定されており、進行中のもの多いものの、今回私が課題にしている、「地域のつながり」という点、防災への参画という点について策定している施策は見られない。これにより、中野区における防災政策において、第2章において挙げた人口面の特徴への対策は十分にとられていないということが分かった。環境面だけの対策では、地震災害に対する脆弱性、被害の拡大が心配される。内閣府発行の『平成26年版 防災白書』においても、同様の記載があり、地域のつながりが注目されていることが分かる。

第4章 東京都の防災政策

この章では、東京のハザードマップを取り上げ、それによって判明する災害時の被害予想を示す。ハザードマップとは、「発生の予測される自然災害について、その被害の及ぶ範囲、被害の程度、さらに避難の道筋、避難場所等を表した地図。災害予測図。火山の噴火、地震、河川の氾濫、津波・高潮など、災害の種類に応じた予測図を政府、各自治体が作り、公開している」(参照:kotobank http://kotobank.jp/word/ハザードマップ)(2014.3.19閲覧)ものであり、自分の住む地域のハザードマップを把握することで、実際に災害が起きた際に、被害の程度が予測でき、どのように避難するべきか分かり、自分や家族の命を守ることができる。

また、その被害想定をもとに作成されている、東京都の現行の防災政策を見ていく。その政策が、中野区の課題にとって有効であるか、考えていく。

〈ハザードマップ〉

東京都都市整備局市街地整備部防災都市づくり課編集(2013) 『あなたのまちの地域危険度』

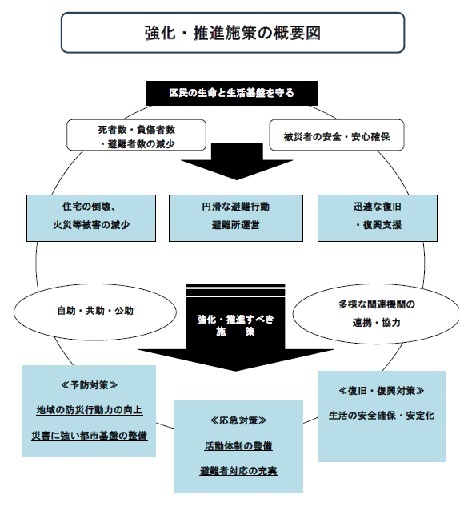

〈東京都の防災対策〉

- 耐震化の推進(耐震改修促進計画)

区市町村の取り組みの支援・リフォーム工事との連携により、住宅の耐震化率を上昇させる

- 津波対策

水門・堤防などの耐震化等の推進

- 木造住宅密集地域の整備(木密地域不燃化10年プロジェクト)

木密地域の建物倒壊や消失を防ぐ

不燃化特区・延焼遮断帯・特定整備路線の構築

- 自助・共助の強化(防災隣組・帰宅困難者対策条例)

近隣住民との相互支援・地域特性に応じた団体を東京防災隣組として認定

企業等の備蓄の確保・一斉帰宅の抑制

〈防災隣組〉

(出典:東京都防災ホームページ 防災隣組とは 2014.7.28閲覧)

(参考:東京都防災ホームページ

『都の防災対策の取組状況について』2014.7.28閲覧)

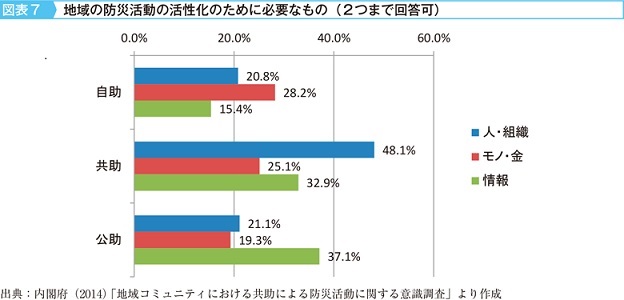

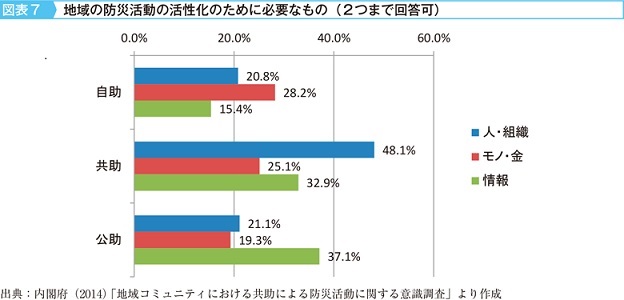

〈自助・共助・公助〉

自助・共助・公助の三点は、防災を考える際に非常に重要な概念である。

-

自助・・・自助とは、災害発生時に自分で自分の命を守ることであり、全ての基本になる。日頃から非常持ち出し袋や消火器などの防災設備を整えたり、住宅の耐震耐火、家族内で避難所や集合場所を確認しあったり、防災に関する知識を身に着けることで、実際の災害時に身の安全を迅速に確保できるようになる。自助を強化するものは、常に災害が身に降りかかる可能性を意識しておくことであり、これがなければ単純に自らの死に直結することになる。

- 共助・・・共助は、被災者同士によるお互いの助け合いであり、消防・レスキュー隊などの公的な救助が来るまでの間、協力しあって命を守っていく。具体的には子どもや要介護者などの弱者を避難所でどのように扱うか、家族だけで生きていくには困難な状況の中で、自助の実現の上に成り立つものであり、また被災者における助け合いの精神が重要になる。共助は、各家庭を超えた、町内会や自治体を単位に発生するものであり、明確な一単位はないものの、まさに「地域のつながり」が、共助の作用を左右することになる。

- 公助・・・公助は、自治体などの行政が、耐震建築や緑化、避難所の整備、防災インフラを整えて都市の環境をよくすることで脆弱性を弱めたり、救急体制や通信網の強化をすることで、災害時の被害の拡大を防いだりする取り組みである。しかし、大規模な災害時においては、被災地における公助は崩壊することがあり、これに頼りきることはできない。

(出典:平成26年版 防災白書 図表7 地域の防災活動の活性化のために必要なもの(2つまで回答可) 2016.2.2閲覧)

ここまで、東京都の考える防災対策について考えてきた。東京都という大きな単位でも、耐震化や不燃化など環境面での対策は重視されており、今後も継続的に改善されていくことで、効果を上げることが予想できる。一方で、中野区は防災隣組の認定事例がなく、重要な概念である自助・共助が非常に弱いと考えることができる。私はこの自助・共助・公助の概念こそ、中野区に足りないものであり、しっかりと区民に当事者意識を抱かせ、対策を進めていかなければ、防災の前進は無いと考えている。では、この自助・共助・公助の考えを並行して強化する策として何が考えられるのだろうか?

次章において、防災教育という視点から、事例の研究を行い、中野区における有効性を考えていく。

第5章 防災教育の事例

この章では、中野区において現状不足している人口面へのアプローチを実現するため、

防災教育という視点で参考になりそうな、他の地域の事例を見ていく。

〈兵庫県立舞子高等学校の事例〉

○阪神淡路大震災の概要……地域的なコミュニティの希薄な都市部においての防災

【概要】

1995年(平成7年)1月17日早朝 場所…兵庫県(都市部) 死者6434名、行方不明3名

【特徴】

大都市を直撃し、家屋の倒壊・火災、道路などのインフラの崩壊

NPOの登場、ボランティアの活躍

【復興】

住宅の構造や都市計画で防災をとりいれる

阪神・淡路復興対策本部(復興委員会)による、創造的復興(当時の県知事の発言)

地方主導の復興案→復興と共に、地域主体で、「関西圏の再生」まで→復興の名の下、必要以上に公共事業に予算を使ったと批判(神戸空港)

阪神淡路大震災の被災地である兵庫県神戸市にある、兵庫県立舞子高等学校では、全国で唯一の、環境防災科を設置し、防災教育を専門に学習することができるようになっている。地震、津波、台風など災害のメカニズムを科学的に学ぶだけでなく、復旧・復興の過程、ボランティア、災害弱者の支援、平時からの地域社会のあり方など、自然環境と社会環境の両方の側面から広く学ぶことができる。また、地域の防災安全マップを作成するなど、神戸市が各地区に設置する防災福祉コミュニティに大きな力添えをしている。

〈岩手県釜石市の小中学生向け津波防災教育の事例〉

○東日本大震災の概要……田舎の狭く強い結びつき

【概要】

2011年(平成23年)3月11日午後 場所…宮城県、福島県、茨城県、栃木県、岩手県、群馬県、埼玉県、千葉県(農林水産地域) 死者15270名、行方不明者8499名

【特徴】

広範囲に地震災害、甚大な津波の被害、原発事故など、想定外の事態が重なる

多数のボランティア・除染作業員の登場

未曾有の被害を出した東日本大震災において、「釜石の奇跡」と呼ばれる出来事があったことは、私たちの記憶に新しい。前述の平成26年版防災白書によると、

「釜石市は、昭和三陸地震(昭和8年)やチリ地震(昭和35年)等の津波で大きな被害を受けた経験があった。そのため、同市では、「津波てんでんこ」(「てんでんこ」とは各自の意味。海岸で大きな揺れを感じたときは、肉親にもかまわず、各自一刻も早く高台に避難し、津波から自分の命を守れという意味である。)とよばれる自分の命を守ることの重要性や津波の恐ろしさを伝える防災教育を実施してきたほか、「想定を信じるな」、「最善を尽くせ」、「率先避難者たれ」という「津波避難の3原則」を強く訴えてきた。こうした教えによって、例えば、全校児童の9割以上が下校していた釜石小学校では、児童全員が無事に避難することができた。さらに、児童の中には、自宅にいた祖母を介助しながら避難を行ったり、津波の勢いの強さを見て、避難してきたまわりの人々とともに、指定避難所よりもさらに高台へ避難したりする例がみられた。

このように、積み重ねられてきた防災教育が実を結び、「津波避難の3原則」がいかされ、釜石市の小中学生のほとんどが津波から避難をして助かることができた(ただし、下校後等で学校にいなかった小中学生5人が犠牲となり、また、学校事務職員1人が行方不明のままである。)。また、このような小中学生の行動の影響を受けて、地域コミュニティの人々の中にも一緒に避難をして助かる人がみられた。」(出典:平成26年版 防災白書 「釜石の出来事」について 2016.2.2閲覧)

という。こうした経験は、釜石市の10年以上にわたり強化してきた防災教育のたまものであり、「奇跡」ではなく「出来事」と呼ぶにふさわしい当然の結果が出たと言うことができる。

釜石市での防災教育の特徴として、児童だけでなく、教員や保護者も共に学び、その学びを地域へときちんと反映させていることが挙げられる。津波防災教育カリキュラムを作成し、小中で一貫した教育をすることで、常に防災の意識を抱かせる。また、中学生は、地域において人を助ける立場を担うための、知識や技術、様々な地域貢献活動を日ごろから行っている。防災への意識を身に着けたうえで、自らの家庭、地域全体へ目を向けさせる一貫した教育こそ、地域のつながりが希薄な都市部に有効ではないだろうか。次章では、中野区における防災教育の導入について、政策提言を視野に入れ、考えていく。

第6章 政策提言

政策提言を行う前に、中野区における防災教育の現状を分析してみる。東京都教育委員会は、防災教育の教材として、『3・11を忘れない』という冊子を発行し、中学校における防災教育の基本としている。この本の構成は、さまざまな災害についての歴史や概要、来る大災害への準備と対策、「自助・共助の心」と銘打った活動紹介からなっている。中野区においても、平成25年の教育委員会の会議録によると、この冊子が活用されているようだ。一方で、同会議録によれば、各校の個別の事例については、それぞれの意欲ある教員が単独で行っているような状態で、事例を詳しく調べることは困難であり、教育の度合いにも差があるように感じた。あくまでも主観であるが、教育委員会での議論は冊子による成果を確認したり、個別の事例を発表して賞賛するばかりで、地域に根ざした防災教育を区主導で一律に行うことはしない様子であり、現状に満足しているようであった。教育委員会における防災教育の議論がこれ以降開かれていないことからも、教育という視点で防災はあまり重要視されていないことがわかる。

〈政策提言〉

以上のことから、私は、中野区の「地域とのつながりの弱さが招く、災害への脆弱性」という課題への解決策として、

「防災教育の拡充と、地域のつながりの上に成り立つ防災の実現」

を提言する。

〈中野区での導入〉

中野区において、積極的に防災教育を導入していくことで起こる影響を考えていく。防災教育の要素として考えられるのは、過去の事例・被害想定・家庭での備え・地域での備え・サバイバル知識・復興復旧・避難訓練・消火訓練・救急救命訓練・ボランティア活動・地域へのまなざしなどである。

前述のとおり、中野区には若年層・単身者・核家族が多く居住しており、彼らの存在、またプライバシー社会などの社会的な要因が絡み合いことで、地域のつながりが無くなっていき、災害に対する脆弱性を生み出していると考えてきた。一見すると人口面の対策としてはこうした層に直接的にアプローチできない防災教育は中野区に不適合かと思われるが、釜石市の事例のように、若い層に継続的に、平等に教育をしていくことで、災害に対する当事者意識を抱くことで、災害対応に必要不可欠な精神・技術や知識などの自助を身につけることができるようになる。そこから、自らの地域について学び、家庭・地域へと活動範囲を広めていくことで、中野区では特に弱かった共助への取り組みを積極的に行い、現状の人口面の課題にもアプローチする手段を講じることができる。教育を受けた生徒たちは、普段から防災に向けたさまざまな取り組みを行い、災害時には大人の代わりに子供や要介護者を助けたり迅速な避難活動に貢献することで、昼間における地域の防災の柱として、地域のつながりを生み出す役割も担う。成長後中野区を出たとしても、災害時に主体的に行動して家族や近隣住民を助けることができる。このように地域の柱としなる人材を生み出す防災教育の実現こそ、中野区に必要な政策である。

〈中野区の未来〉

防災教育を導入した中野区の未来について、希望的観測も込めて考えてみたい。

環境面においては、現在も進行中である、住宅の耐震耐火化や公園や道路の整備による地域の安全の確保、大きなメリットである利便性を活かした開発を積極的に行い、商業産業ともに新たに充実させることで、より安全で長く暮らせる街へと進化していく。

人口面においては、防災教育による継続的な活動と、地域への還元によってつながりを生み出す好循環を起こし、防災への高い意識の醸成された、互いに助け合うことのできる地域、中野区をつくりだす。その過程で、過去の歴史や現在の対策、未来への展望を整理して将来へ向けたビジョンを共有し、さまざまな情報を一元化して足並みをそろえること、またかじ取りを行う存在がきちんと機能することも、現状より改善していかなければならない点である。願わくば、中野区が都市部における防災対策の先進的な取り組みとして、

「未来を担う子どもたち(学生)が、社会の一員として実施する防災への取組(社会貢献活動)にスポットライトを当てる(顕彰する)ことにより、同世代の子どもたちへの啓発効果が期待できる」とされている、ぼうさい甲子園に顕彰されるよう「意識の高い」区へと進化していってほしいと思う。

参考文献

Last Update: 2016/02/05

© 2013 Yu Akiyama. All rights reserved.