日本の地熱発電政策の分析

―政策の窓モデルの視点から―

早稲田大学社会科学部4年

政策科学研究ゼミ

濱島 広太

章立て

- 研究の動機

- 研究の概要

- 第一章 エネルギー問題の整理

- 1−1 「温室効果ガスの削減」の視点

- 1−2 「電力の確保と安定化」の視点

- 1−3 日本のエネルギー政策の変遷

- 第二章 東日本大震災前後における地熱発電の政策的分析

- 2−1 東日本大震災以前の地熱発電の存続基準分析

- 2−2 東日本大震災が政策過程に与えた影響

- 2−3 東日本大震災以降の地熱発電の存続基準分析

- 第三章 地熱発電盛衰の背景

- 3−1 京都議定書の日本のエネルギー政策への影響

- 3−2 「地熱発電に関する研究会」開催の要因分析

- 3−3 新エネルギー法(1997年)、RPS 法(2002年)から除外された要因分析

- 第四章 地熱発電の今後と政策提言

- おわりに

- 参考文献・Webサイト

研究の動機

そもそもは、環境問題を題材にしたかった。環境問題は、私が思いつく中でこの世で一番大きな問題である。その環境問題について取り組みたいと思ったのが一番最初のきっかけである。

環境問題の中でも、地熱発電は日本に馴染みの深いテーマである。火山国の日本において地熱資源は豊富に存在していることは、日本中に温泉が存在していることからも分かるだろう。エネルギー資源の乏しい日本にとって有効なエネルギーであるように思える。しかし、地熱発電は長い間冷遇されてきた。1999年の八丈島地熱発電所を最後に、政府は予算を削り地熱発電所(バイナリー発電を除く)は建設されてこなかった。

ただ、そんな現状に変化があった。東日本大震災があった2011年付近から、地熱発電を事業化する動きが活発化してきたのである。次々と地熱発電所の建設が進行しだした。これには、一つではなく様々な要因が考えられる。この要因を解き明かす上で、政策科学的な視点で解き明かしてみたいと思った。

研究の概要

この研究では、日本の地熱発電政策について、政策科学的視点から歴史と社会背景を重視して分析したいと思う。

具体的な発電施設が導入される過程ではなく、政府が一つのエネルギー政策を様々な政策代替案からどのように選ぶかという視点をとる。採り上げる時代は、地熱発電が政策的に採用され始めた1970年代から、現在(最終更新日)までの地熱発電の政策的変遷を辿りたい。

また、分析をするにあたり政策の窓モデルの概念を取り入れたいと思う。数あるエネルギー政策案の中から地熱発電を採用する過程を「問題」、「政策」、「政治」という異なる流れに分解し、これらの流れの合流に注目することで、より因果関係を明確にでき深く分析できると考えている。

第一章 エネルギー問題の整理

エネルギー政策を捉える上で、そもそもエネルギー問題とは何なのか本質を理解する必要がある。すなわち、エネルギー政策の過程に大きな影響を与えるからだ。選択する発電方法によって個別に差はあるが、エネルギー問題は、大きく2つに分けられる。”エネルギーを使うときに発生する問題”と、”使わない時に発生する問題”である。つまり、”温室効果ガスの発生”と”電力不足”という問題である。よって、エネルギー問題の命題は、「温室効果ガスの削減」と「電力の確保と安定化」であるといえるのである。

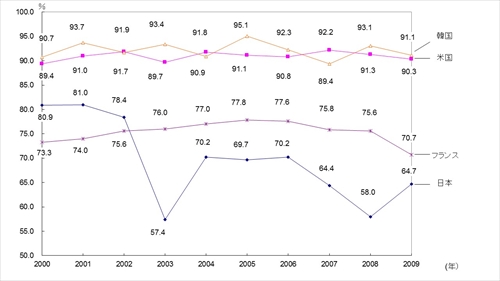

1−1 「温室効果ガスの削減」の視点

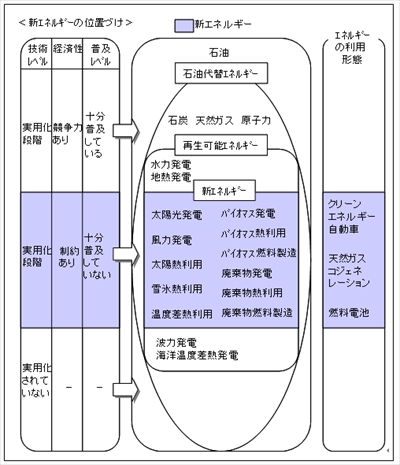

温室効果ガスの発生は、世界規模の環境問題である。そのため、問題への対応は、世界機関などで世界共通の方針を決め、各国で対策を取る。この方針に強制性はないが、従わない場合世界から孤立してしまう可能性があるため、多くの国は従う。そのため半強制性はあると考える。このような点で、エネルギー問題への政策決定は国内の「問題」、「政策」、「政治」の流れの上位に、世界的な方針というものが存在する。

図1<温室効果ガスの削減の主旨と影響力を持つプレイヤー>

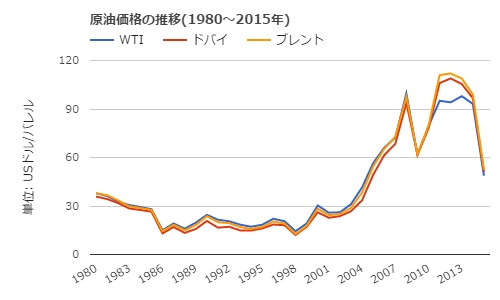

1−2 「電力の確保と安定化」の視点

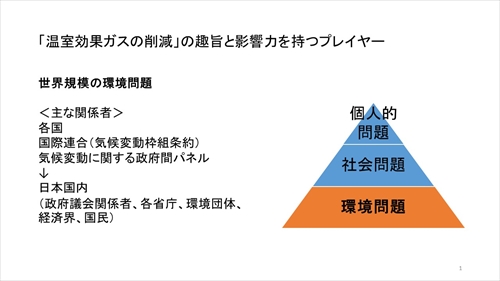

一方、電力の確保と安定化は、ある地域社会(日本)の社会(経済)問題である。各家庭の明かりを灯すだけではなく、企業が行う経済活動を支えているという一面もある。そのため、問題への政策的対応は、基本的に各国内の影響力のもとで行われる。

図2<電力の確保と安定化の趣旨と影響力を持つプレイヤー>

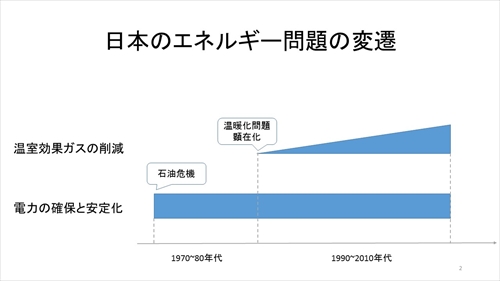

1−3 日本のエネルギー政策の変遷

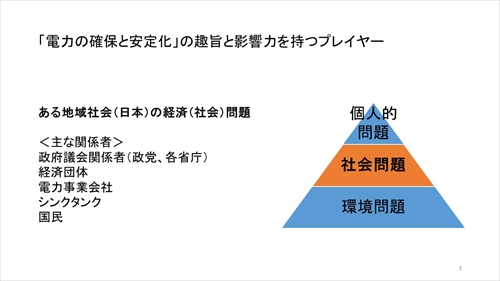

日本のエネルギー政策の変遷を「温室効果ガスの削減」と「電力の確保と安定化」という視点で捉えると、時代ごとにそれぞれが、どの程度エネルギー政策に影響を及ぼしていたかが分かる。

1970年代〜1980年代のエネルギー政策の要点〜「電力の確保と安定化」〜

この時代のエネルギー政策の関心事は「電力の確保と安定化」の視点のみである。「温室効果ガスの削減」の視点は存在しない。当時の環境問題と言えば公害であり、ある地域の社会問題の一つに過ぎない。ただクリーンエネルギーを選好する社会背景になっていた可能性はある。

日本でエネルギー政策が本格化したのは1973年と1979年に発生した石油危機からである。政府は「サンシャイン計画」(1974年〜1992年)と推進母体である新エネルギー総合開発機構(NEDO)を立ちあげ”石油代替エネルギー”を育てるという名目のもとエネルギー政策を推進した。

主要な政策

- サンシャイン計画(1974年〜1992年)

- 石油代替エネルギー法(1980年)

1990年代〜2010年代のエネルギー政策の要点〜「電力の確保と安定化」と「温室効果ガスの削減」〜

この時代のエネルギー政策は、「電力の確保と安定化」という従来の視点に加え、1990年付近から次第に地球温暖化が指摘されるようになり、「温室効果ガスの削減」の機運が高まっていった。政策にもこの機運は反映されていった。政府は従来の「サンシャイン計画」に環境保護の視点を組み込んだ「ニューサンシャイン計画」(1993年〜2000年)を立ちあげエネルギー政策を推進した。省庁再編により「ニューサンシャイン計画」の終了後も「温室効果ガスの削減」という視点は政策に大きく反映されていった。

主要な政策(2010年まで)

- ニューサンシャイン計画(1993年〜2000年)

- 新エネルギー法(1997年)

- RPS 法(2002年)

図3<エネルギー政策の変遷>

第一章 まとめ

- エネルギー政策に大きな影響を与えるエネルギー問題は「温室効果ガスの削減」と「電力の確保と安定化」という視点に分けることができる。

- 1970年代〜1980年代のエネルギー政策の要点は「電力の確保と安定化」であった。

- 1990年代〜2010年代のエネルギー政策の要点は「電力の確保と安定化」に加えて「温室効果ガスの削減」の視点が漸次的に強まっていった。

第二章 東日本大震災前後における地熱発電の政策的分析

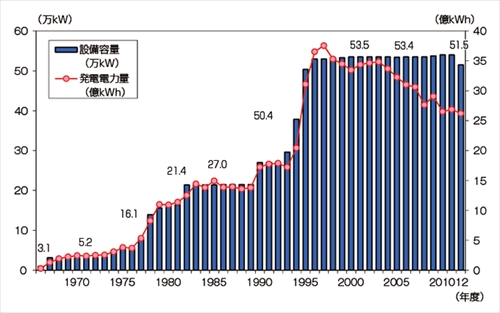

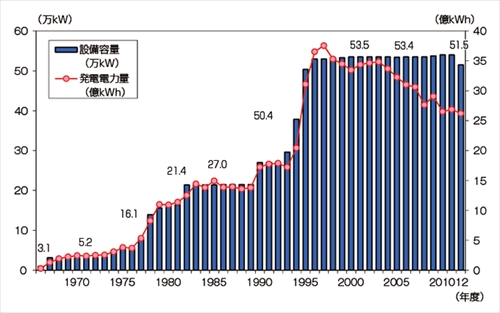

第一章で示した通りであるならば、地熱発電は、1970年代〜1980年代は石油代替のエネルギーとして、1990年代〜2010年代は、再生可能エネルギーとして、時代の要求に沿って順調に設備量を増やしているはずである。ところが現実はそうではない。前述した、新エネルギー法(1997年)、RPS 法(2002年)には地熱発電(バイナリー発電は除く)は対象とならず、1999年の八丈島地熱発電所を最後に、10年以上地熱発電開発(バイナリー発電を除く)は動きを見せなかった。

図4<日本の地熱発電設備容量及び発電電力量(万kW)>

出所:資源エネルギー庁HP「平成25年度エネルギーに関する年次報告」

ところが、2011年付近から次々と地熱発電所の新規建設計画が立ち上がり始めた。この背景には、2011年3月11日に発生した東日本大震災が大きく関わっていると推測される。

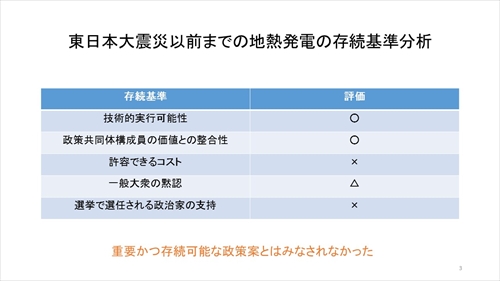

そこで、エネルギー政策案の一つとしての地熱発電の重要性と存続可能性を、東日本大震災の前後で「政策の窓モデル」の”政策の存続基準”によって分析したいと思う。存続基準は(1)技術的実行可能性、(2)政策共同体構成員の価値との整合性、(3)許容できるコスト、(4)一般大衆の黙認、(5)選挙で選任される政治家の支持、の5項目である。政策案はこの5項目を満たすことで、重要かつ存続可能な政策案であるとみなされる。

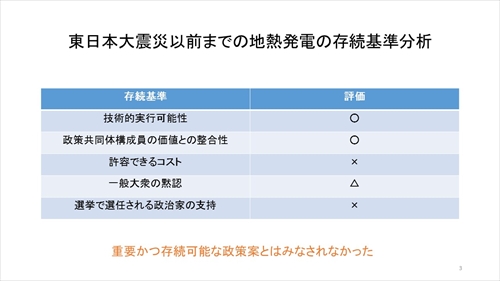

2−1 東日本大震災以前の地熱発電の存続基準分析

東日本大震災以前の地熱発電の、政策案としての重要性と存続可能性を、存続基準の(1)技術的実行可能性、(2)政策共同体構成員の価値との整合性、(3)許容できるコスト、(4)一般大衆の黙認、(5)選挙で選任される政治家の支持、の5項目で評価。評価は「○/△/×」で行う。

図5<震災以前の存続基準分析>

分析の考察

(1)と(2)に関しては、地熱発電技術が確立していることと、地熱専門家の中で意見の相違が見られないことから基準を満たしているとみなす。

(3)は、稼働までの初期費用の高さ、国立・国定公園内における規制によって、採算性が悪く高コストであると判断する。

(4)については、一般国民の大半は、地熱に対して反対はないと推測する。2012年の日本経済新聞本社の調査でも、熱源を持つ21の都道県に地熱発電開発で明確に反対したところはなかった。しかし利害関係が強い、温泉組合や自然保護団体の反対は強いと判断。

(5)長年政権与党である自民党は、経済界との結びつきも強いことから、原子力発電推進の姿勢である。またその他も地熱発電の政治的バックアップは弱いと判断。

以上5項目を満たしていないため、震災以前の地熱発電は、重要かつ存続可能な政策案とはみなされなかったと推測する。

2−2 東日本大震災が政策過程に与えた影響

東日本大震災は未曾有の大災害である。被災地のみならず日本国民全体が大きなダメージを受けた。特に、副次的に発生した福島第一原発事故は、ショッキングな出来事として、国民の原発への不信感を極限にまで高めた。また、原発が停止したことで、火力偏重へと電力構成比が変化し、温室効果ガス排出量と貿易赤字の増加を招いた。

エネルギー政策に対する影響

東日本大震災と原発事故の一連の出来事は「政策の窓モデル」において、衝撃的出来事(東日本大震災と原発事故)とインディケーター(原発停止による電力構成比の変化)にあたり、エネルギー問題への注目度を高めたといえる。

東日本大震災以降の政策的な動き

- 超党派地熱発電普及推進議員連盟の発足

2011年9月に結成。福田康夫(元総理大臣)、二階俊博(自民党総務会長)、武部勤(元自民党幹事長)などの大物議員や地熱資源を持つ選挙区から選出された議員を中心に構成される。政策案の決定過程に一定の発言力を持つことが推測できる。

- 再生可能エネルギー特別措置法(固定価格買い取り制度)開始

2012年7月より開始。企業などが太陽光や風力、地熱などで起こした電気を、電力会社がすべて固定価格で買い取る仕組み。

- 国立・国定公園(第1・2・3種特別地区)における規制緩和

2012年3月に、第2・3種特別地区の「自然環境の保全と地熱開発の調和が十分に図られる優良事例」は、熱源の真上からの垂直掘削や発電所建設を許可。2015年10月には、第1種特別地区での建設物に対する高さ規制の撤廃、規制対象地域の周辺から地熱資源までの傾斜掘削を許可。これにより、開発可能地域が広がった。

- 地熱関連予算の増大(2011年度:約4.9億円→2012年度:150.5億円)

震災の次年度以降、地熱発電関連の予算がつくようになった。地熱資源開発調査事業費助成金交付事業の拡充により初期コストが低減。地熱開発理解促進関連事業支援補助金におり温泉業者へのバックアップ支援が行われるようになる。

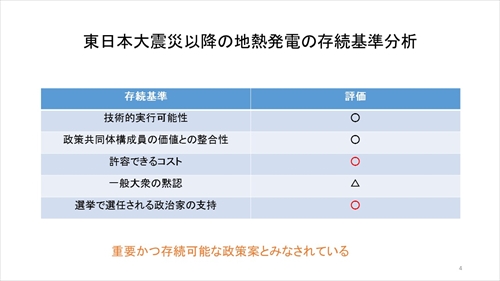

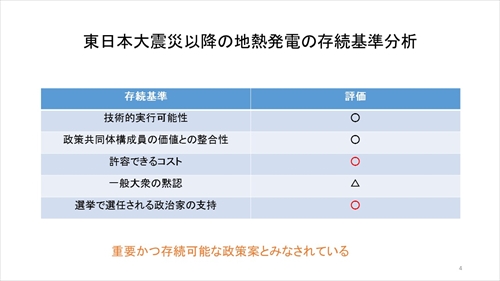

2−3 東日本大震災以降の地熱発電の存続基準分析

図6<震災以降の存続基準分析>

分析の考察

(1)と(2)と(4)については震災以前と同じ。

(3)については、開発段階における補助制度が充実したこと、再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度に地熱発電が適用されたこと、2012年と2015年の2回に渡る国立・国定公園(第1・2・3種特別地区)における規制緩和によって、許容できるコストまで落ち着いたと判断。

(5)は、東日本大震災以降、国民のムードが反原発に高まっていることで、原発促進派の議員も反原発に耳を傾けなければならなくなっていること、総理経験者も所属する超党派地熱発電普及推進議員連盟が結成されたことで政治的なバックアップを得たと判断。

以上5項目をほぼ満たしたため、震災以降地熱発電は、重要かつ存続可能な政策案とみなされるようになったと推測する。

第二章 まとめ

- 震災以前の地熱発電は、重要かつ存続可能な政策案とはみなされなかったと推測できる。

- 東日本大震災と原発事故の一連の出来事は、「政策の窓モデル」においてエネルギー問題への注目度を高める要因となる、衝撃的出来事(東日本大震災と原発事故)とインディケーター(原発停止による電力構成比の変化)に当てはまり、地熱推進政策が増加したことから「政策の流れ」と超党派の議員連盟が結成されたことから「政治の流れ」に大きな影響を与えたと言えるだろう。

- 震災以降の地熱発電は、重要かつ存続可能な政策案とみなされるようになったと推測できる。

第三章 地熱発電盛衰の背景

第二章の分析から、震災の前後で、地熱発電が政策的存続可能性と重要性を高めたことが分かる。確かに、東日本大震災が、大きく「政策の流れ」と「政治の流れ」に影響を与え、地熱発電の促進に貢献したことは間違いない。しかし、震災の前に小規模ではあるが、地熱促進の動きは行われていたのである。

2012年から始まった固定価格買い取り制度は、そもそも震災前から議論は行われていた。また、2010年には国立公園外からの傾斜掘削が可能になり、同年には、これらの経緯を受け電源開発、三菱マテリアル、三菱ガス化学の3社が秋田県湯沢市山葵沢で事業調査を開始しているのだ。

これら震災以前の地熱促進の動きの契機は、2008〜09年に経済産業省が主催で行われた「地熱発電に関する研究会」だと考えている。これ以降、地熱への補助制度導入や規制緩和への議論が活発化した。この「地熱発電に関する研究会」が開催された要因を明らかにすることは、地熱発電開発が活発化した理由を明らかにする上で重要であると考える。

また、新エネルギー法(1997年)、RPS 法(2002年)から除外された要因も明らかにする。

これらの要因を明らかにするにあたり、1997年に採択された京都議定書が与えるエネルギー政策への影響も踏まえる。

3−1 京都議定書の日本のエネルギー政策への影響

第3回気候変動枠組条約(COP3)によって採択された京都議定書によって、日本は温暖化ガスの排出量を2008〜12年までに6%削減する目標は国際公約となった。「温室効果ガスの削減」を目的とした国際的な枠組み設定であるため、国内のエネルギー政策に大きな影響力を及ぼす。

採択後の日本のエネルギー政策の方針

京都議定書目標を達成するため、日本は原子力発電をエネルギー政策の中心に据えた。自然エネルギーはコスト面から普及が進まないと予測されたのだ。政府は原発20基の新設を計画し、さらに「京都議定書目標達成計画」で80%後半の設備利用率を掲げた。

3−2 「地熱発電に関する研究会」開催の要因分析

経済産業省主催の「地熱発電に関する研究会」は、「これまで国が調査をしてきた地点における現状と課題を整理するとともに、今後の地熱発電の開発促進を図るための方策について検討を行う。」{地熱発電に関する研究会(第1回)-配付資料より}という趣旨で開催された。長年対策が取られていなかった状態であったため、この動きから経済産業省・国が、地熱発電開発へ目を向けなければならない状況であったことが推測される。

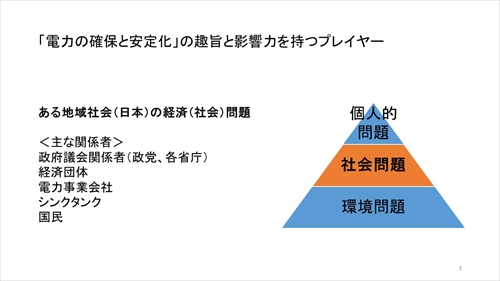

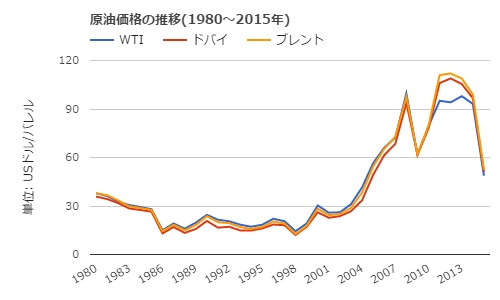

大きな要因となっていたのは、”原発稼働率の低下”と”原油価格の上昇”である。京都議定書目標達成に向けた柱であった原発の稼働率が思うように伸びず、さらに同時期に原油価格が高騰したことで、石油代替エネルギーとしても再生可能エネルギーとしても地熱発電の推進が必要だったと考えられる。

- 原発稼働率の低下

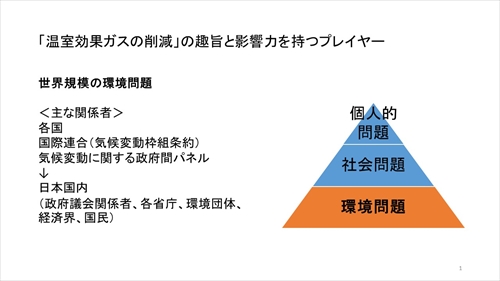

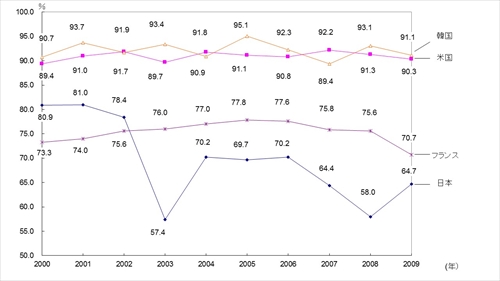

図7から分かるように、日本の原子力発電所の設備利用率は、2003年に57.4%まで下げてから、「地熱発電に関する研究会」が開催されていた2009年まで、50%〜70%台を推移しており、フランス、アメリカや韓国などの他の原子力推進国と比べても低い水準であることが分かる。

これは、2002年に明らかになった”東京電力の原子力発電所の点検データ改ざん問題”と、2007年7月に発生した新潟県中越沖地震に起因する柏崎刈羽原子力発電所の運転停止などにより、定期点検の長期化したことによるものである。

京都議定書目標達成の柱として推進されていた原子力発電であったが、ただでさえ新設が難しい上に原発事故やトラブルが相次ぎ、新設が進まず、さらに「京都議定書目標達成計画」で掲げた、80%後半の設備利用率に遥かに及ばない状況に追い込まれてしまった。

図7<世界の原子力発電の設備利用率の推移>

出所:資源エネルギー庁HP「平成22年度エネルギーに関する年次報告」

- 原油価格の上昇

原油価格は、エネルギー政策に大きな影響を与える。石油危機以降、石油依存度の低減を進めてきた日本であるが、2007年度で43.9%と以前として重要なエネルギー資源である。2001年を底に2008年まで上昇し続けた。2001年から2007年までの上昇は、中国を中心とした世界的な好景気による原油の需要増大によって引き起こされたものである。残りの2008年は、サブプライムローン問題顕在化のリスクヘッジによる原油先物の上昇である。

図8<原油価格の推移(1980〜2015年)>

出所:原油価格の推移(1980〜2015年) - 世界経済のネタ帳

3−3 新エネルギー法(1997年)、RPS 法(2002年)から除外された要因分析

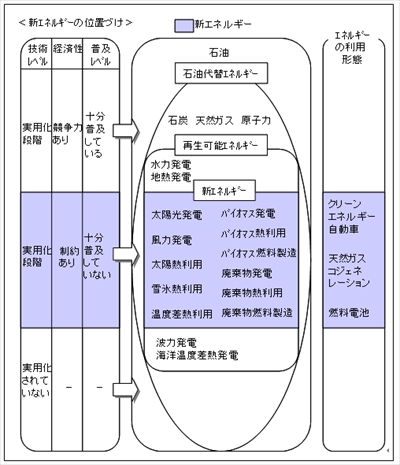

新エネルギー法(正式名称:新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法)とRPS法(正式名称:電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法)は共に、新エネルギーの開発および導入促進を目的として施行された。ところが地熱発電は対象とされず、省庁再編によりニューサンシャイン計画が終了したことで大幅に予算を削減されることとなる。

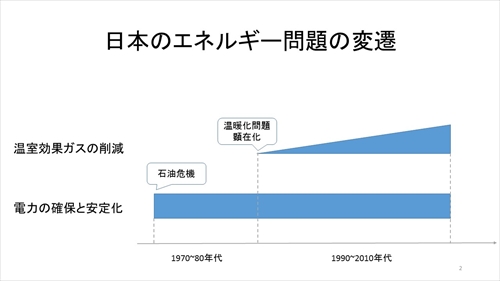

この要因を明らかにする上で、新エネルギーの定義を確認する。

「非化石エネルギーを製造し、若しくは発生させ、又は利用すること及び電気を変換して得られる動力を利用することのうち、経済性の面における制約から普及が十分でないもの」(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第一章二条より)

要するに、新エネルギーとは”コスト高の影響で普及が遅れている非化石エネルギー”を指してる。地熱発電は普及が十分であるという理由から新エネルギーの概念から漏れてしまったのである。

図9<新エネルギーの位置づけ>

出所:資源エネルギー庁HP 新エネルギー関係

しかし、日本の地熱資源賦存量は2,347万kWほど、国立公園外の資源だけでも425万kWあるにも関わらず、設備容量53万kW程度しか開発されていない。この状態で果たして普及が十分であるといえるのか。

この事実を踏まえると、地熱発電は十分ではないが普及の余地はこれ以上無いと判断されたのではないか。電力の自由化が始まったことでコストを削減したい事業者は初期費用の高い地熱発電から手を引き始める。国立・国定公園の規制緩和は進む気配を見せない。次世代の技術として期待されていた高温岩体発電は実用化まで時間がかかる。実際、1994年当時、資源エネルギー庁は2010年までに現在の約10倍に当たる約280万kWに増やす考えを示していたがかなわなかった。

このような状況で、京都議定書によって高い目標を要求されたときに、地熱発電はポテンシャルはあっても将来性の見えないエネルギーであると切り捨てられたのではないだろうか。

電力の自由化

1995年以降電気事業法が改正され、電力業界に新規参入が可能となったことで、市場原理が働き、事業者はそれまで以上にコスト削減を追い求めるようになり、新エネルギーの導入にも経済性を追求するようになる。

国立・国定公園の規制の経緯

1972年3月に環境庁と通産省との間で「地熱発電に関する覚書」が交わされたことで、国立・国定公園内の景観や風致維持上支障がある地域では新規の調査工事や開発を推進しない取り決めが行われた。1981年、通産省側から覚書を見直すことも含め、地熱発電の開発に前向きに取り組む意向を示したが、環境庁は反発し見直されることはなかった。以来、国立・国定公園内の地熱開発における大きな障害となっていた。

高温岩体発電

高温岩体の研究は、サンシャイン計画の一環で、1985年に開始され、当時総予算額は36億円。1995年〜2000年までに発電実験に繋げる計画であった。2002年時点で実証実験にであったもののが予算削減されたことで打ち切りとなった。

3−4 第三章のまとめ

- 東日本大震災以前から地熱発電を見直す動きは出ており、「地熱発電に関する研究会」が契機となっていた。

- ”原発稼働率の低下”と”原油価格の上昇”という社会的圧力が「地熱発電に関する研究会」が開催される要因となった。

- 地熱発電はポテンシャルはあっても将来性が乏しいと判断されたため、新エネルギー法、RPS 法から除外された。

第四章 地熱発電の今後と政策提言

これまでの分析を鑑み、2016年以降の地熱発電の動向を推測し提言したい。

東日本大震災以降、エネルギー政策における地熱発電の「政策の窓」は開き、地熱発電の開発は着実に進行している。この傾向は暫く続くものと考えている。

要因は2つある。

一つは”国民の反原発に対する高まり”である。

福島第一原発事故の傷は被災地を中心に癒えていない。国民の原発に対する不信感は強く、これまで原発を強く推進してきた自民党も、国民のムードを無碍にすることはできまい。このような現状では原子力発電所を再稼働することさえ難しく、新設などは夢のまた夢であろう。そしてこの原子力発電が担っていたベースロード電源としての役割を、国は地熱発電、バイオマス発電、水力発電に代替させ始めている。

「電力の確保と安定化」の視点から推測すると、将来のエネルギー環境は不安定である可能性は高いが、エネルギー資源の輸入による貿易赤字が膨らみ、日本が財政破綻になるレベルの「衝撃的出来事」が発生しないかぎり、政策代替案として原子力発電が推進される「政策の窓」は開かないであろう。

もう一つは”COP21における歴史的合意による世界的な温暖化対策の高まり”である。

2015年に行われたCOP21で「パリ協定」が採択され、世界の全ての国が同じような条件下で温暖化防止に取り組む枠組みできたことで、「温室効果ガスの削減」の重要性が増し、よりの国内政策への影響力が強くなったといえるだろう。

ただ、既述したとおり、日本での反原発のムードが高い現状を考慮すると、今後原子力発電を推進することは難しいと推測できる。したがって、再生可能エネルギーを始めとした、原子力発電以外の非石化エネルギーを推進するしかないのが現状である。地熱開発において国立・国定公園の規制緩和にも限界がある。地熱資源を最大限活用するため、2002年に研究が打ち切られた、高温岩体発電を始めとした次世代地熱発電技術の研究も進める必要がある。研究を打ち切られた当時とは異なり、ヨーロッパでの実証実験が進み一部実用化を達成している例もあるため、日本でも開発と導入に期待ができる。

以上より、地熱発電は、国民の反原発に対する高まりからベースロード電源の政策代替案として原子力発電の代替となる可能性があり、世界的な温暖化対策の高まりから再生可能エネルギーとして重要性を増すと考えられる。

政策提言

以上の推測から、「電力の確保と安定化」と「温室効果ガスの削減」の視点からそれぞれ政策提言したい。

「電力の確保と安定化」の視点〜次世代型地熱発電技術の実現〜

政府は、2050年という長期的なエネルギー計画として「エネルギー・環境イノベーション戦略」を立ち上げる意向を示した。COP21で更に高い目標設定を求められたことにより、世界全体で抜本的な温室効果ガスの排出削減を実現するイノベーションが不可欠であるという判断をしたからである。

その計画の中に次世代型地熱発電技術が挙げられている。この次世代型地熱発電技術が実現すると従来の地熱資源賦存量2,347万kWに加え、さらに倍以上の熱資源が活用できるようになる。ベースロード電源の拡大という観点でも重要であるといえる。ただ計画通りに、次世代型地熱発電技術が実現するとは限らない。かつて日本で行われていた高温岩体発電の研究も実現を見ぬまま打ち切りとなってしまったからである。

実現させる上で重要だと考えているのが、超党派地熱発電普及推進議員連盟の存在である。

原子力発電は福島第一原発事故が発生するまでに幾度と無く、事故やトラブルを起こしてきた。それでも予算が与えられ推進されてきたのは、「政策の窓モデル」で言う「選挙で選任される政治家の支持」があったからである。特に、自民党の創設時のメンバーであり、総理大臣を経験し、何より原発を推進するきっかけを作った中曽根康弘氏の影響力は凄まじいものがある。日本の原子力政策の歴史は中曽根康弘の歴史と言っても過言ではない。2003年に議員定年により政界を引退するまで、自民党内で反原発を掲げることが難しかったことは容易に想像がつく。

中曽根氏ほどではなくても、「選挙で選任される政治家の支持」は、政策プロセスにおいて強力な推進力を生む。2012年の国立・国定公園の規制緩和にも、超党派地熱発電普及推進議員連盟の力が働いていた。願わくは、「エネルギー・環境イノベーション戦略」の次世代型地熱発電技術の実現を大きく推進してもらいたい。

「温室効果ガスの削減」の視点〜二国間クレジットによる地熱技術の輸出〜

省エネ化が進んでいる日本において、更なる「温室効果ガスの削減」を達成することは至難である。そしてCOP21で更に高い目標設定を求められたことにより、今までと同じ用な再生可能エネルギーの推進だけでは、削減目標の達成が怪しくなっている。

そこで有効であると考えられているのが、二国間クレジットという日本が独自に提唱している仕組みである。途上国へ環境技術の輸出し、現地で削減された温室効果ガス排出量を、日本の削減量として反映させるというものである。この制度を適用することによる利点は、地球温暖化対策を行うと同時に、日本企業の海外でのビジネスチャンス生むという点である。世界の地熱タービンのシェアの7割は日本企業が占めており、この制度にとって地熱技術の輸出は適していると考える。

メインのターゲットは東南アジアの島嶼部である。島嶼部では、大規模発電所により各島へ送電するとコストが掛かり、分散型の発電を目指し各島ごとに小規模の火力発電を行うと輸送による燃料費がかさむ。ところが、地熱発電は島ごとに発電ができ、燃料費がかからないため島嶼部の発電方法として適しているのである。そして、東南アジアは火山帯が多く地熱資源が豊富である。以上の理由から、二国間クレジットによる東南アジア島嶼部への地熱技術の輸出を提言したい。

おわりに

このゼミ論文の描き上げた達成感は(出来不出来はともかく)一入でした。2年後期に地熱発電をテーマに決め順調に積み上げてきたものを、ゼミ論発表会の1週間前にくつがえしたことで大変な苦労を味わいました。最終的なゼミ論の提出まで約3週間弱、ほぼこれしかやっていません。昼夜逆転の生活、片手で数えるくらいしか風呂にも入らず取り組んでました。

学外活動に多くの価値を見出し、社会の実用性が見えない大学の授業を軽視していた私でも、なにか大学でやったと思えることを残したいと思っていました。政策科学という分野は、今まで自分が積み上げたものと重なる部分があると共に、新たな発見もあり、興味を持って取り組むことができました。なかでも授業で学習した「政策の窓」モデルを研究に取り入れられた事自体に、自分自身とても価値を感じております。ただ、もっとちゃんと勉強しておけばより有効に使えたと若干後悔をしております。

研究自体は、世の中にある地熱発電に関する研究の中で一番広い視点を持った研究になったと自負しております。地域の合意形成、地熱技術の研究などの地域性や専門性の高い研究が多いこの分野で、一般市民に近い目線と世界の地球温暖化という大きな視点で、社会の変化を捉えた研究にできました。と言いつつも、短期間ではそのような研究にならざるを得なかったというほうが正しいです。

最も大変だったことは、日本経済新聞等で地熱発電に関する記事を約40年分集めたことです。おかげで日本のエネルギー政策を鳥瞰的に捉えることができました。これによって今まで思いもしなかった疑問や視点を手に入れることができました。その上で感じたのは、年代によるストック記事の偏りです。地熱に関する記事の半分以上は2011年以降の5年間ものでした。ここからも地熱への注目度が上がっているのだと感じています。大変でしたが、22万字を超える記事でいっぱいのワード文書は私の宝物になりました。

今、残念に思っていることは、せっかく福島に調査に行ったにもかかわらず、ほとんど論文自体で触れられなかったということです。ご協力いただいた福島県庁の職員の方々、元気アップ土湯のみなさんには申し訳なく思っております。なかや菓子店のおまんじゅうおいしかったです。

そして約2年半ご指導ご鞭撻を賜り、にも関わらず提出が遅れてしまい最後までご迷惑をかけた上沼先生に感謝の言葉を表したいと思います。ありがとうございました。

最後に調査に行った福島土湯の写真

土湯の温泉街

雪の中のバイナリー

土湯八景:松ヶ窪の夜雨

史蹟六地蔵

参考文献・Webサイト

Last Update:2016/02/09

© 2014,2015,2016 Kota Hamashima. All rights reserved.