日本の育児休暇制度のあり方

〜男性育児休業取得率向上のために〜

社会科学部

政策科学ゼミナール4年

一ノ瀬 梢

研究動機

2013年10月に世界経済フォーラムによって発表された「男女格差報告2013」によると、日本の男女格差は世界的にも非常に大きく、評価対象国136か国中105位、アジア圏内では24か国中19位と過去最低の順位であった。

一方、首位に立ったのは私の留学先だったアイスランドであった。また、2位以降続くのはフィンランド、ノルウェー、スウェーデンで、いずれも上位を占めているのは、北欧諸国ばかりである。

現地で生活していると、文化や生活様式は日本と全く異なるものの、男女平等という観点から見るとそれほどの違いはなかったように感じる。何が男女格差の要因となっているのだろうか。男性の育児休業取得率に焦点を当てながら日本の雇用環境改善を目標とした政策提言を行いたい。

章立て

- 第1章 アイスランドの家庭の暮らしぶり

- 第2章 日本の家庭における家事・育児負担の男女差

- 第3章 日本の育児休業取得率

- 第4章 育児休業取得率を高めるための取り組み

- 第5章 政策提言

研究の概要

- 第1章 アイスランドの家庭の暮らしぶり

実際に留学していたた家庭の環境を私的見解から述べる。

- 第2章 日本の家庭における家事・育児負担の男女差

日本において家事や育児に従事する時間の男女差を総務省の行う社会生活基本調査を基に比較する。

- 第3章 日本の育児休業取得率

現在の日本の育児休業取得率について考察を行う。

- 第4章 育児休業取得率を高めるための取り組み

行政と企業の具体的な取り組みについて調べる。

- 第5章 考察と政策提言

第4章の考察と男性の育児休業取得率を高めるための政策提言を行う。

第1章 アイスランドの家庭の暮らしぶり

私は2008年から2009年まで1年間アイスランドにホームステイしていた。アイスランドはグリーンランドの南東部に位置する小さい島国である。国土面積は北海道と四国を足したほどで、人口もわずか33万人。日本からはコペンハーゲン乗り換えで約15時間かかり時差は9時間と全く接点のない遠い異国のように感じられる。しかし漁業大国であり、火山活動が盛んで温泉が豊富であるように類似点も少なくない。またアイスランドは世界経済フォーラムの発表する「男女格差報告」によると、世界で最も男女格差が小さい国だった。ここで私が感じた男女平等さについて具体的に述べたい。

私が住んでいた町は隣の家まで約4km、学校までバスで40分かかる田舎町だった。この町に住むほとんどの家庭が酪農家として羊や牛、馬などを飼っている。私のホストファミリーも酪農家で羊を約150匹と牛を60頭飼っており、酪農業によって生計を立てていた。したがって私のホストファミリーは一般的な日本の雇用形態とは異なっていたため、家庭の外における男女平等さは分からなかった。

着目すべき点は家庭における男女平等さではないかと思う。ホストファミリーには生後2か月の赤ちゃんがおり、料理を作ったり掃除をしたりという家事に加え、育児が必要であった。そこで子どもの面倒を見るのは母親だけでなく、父親も育児に参加していた。また料理や掃除に関しても役割分担がされており、皆が平等で負担するようになっていた。

第2章 日本の家庭における家事・育児負担の男女差

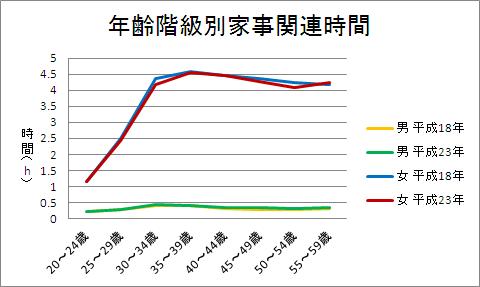

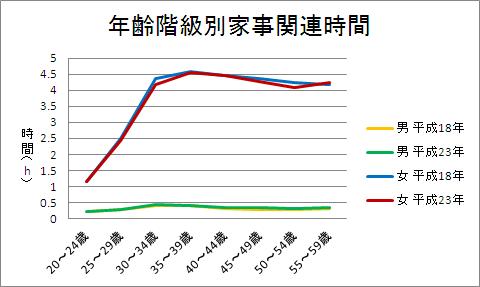

図1は男女の家事に割く時間を年代別にグラフ化したものである。家事関連時間を男女別に2006年と比べると、男性は平均して4分の増加となり、女性はほぼ横ばいである。2011年において男性は42分、女性は3時間35分と男女の差は縮小しているが、依然として大きいと言える。

(図1)

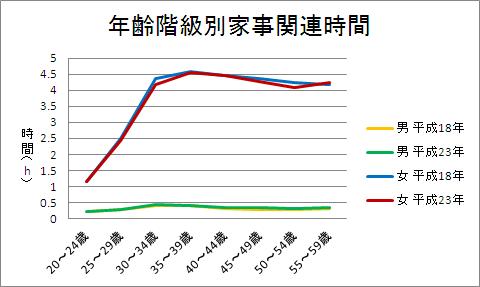

一方で家事関連時間のうち育児に割いている時間はどうであろうか。(育児とは、乳幼児の世話、子供のつきそい、子供の勉強空いて、子どもの遊び尾相手、乳幼児の送迎、保護者会への出席と定義する。)

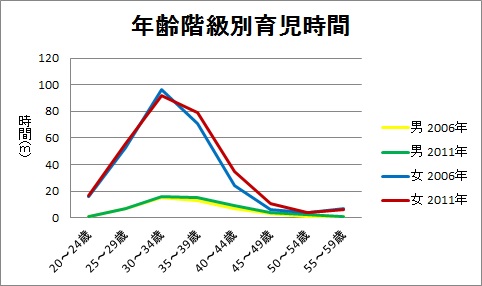

図2は育児にどれだけの時間を割いているかを表したものである。年齢階級別に見ると、女性は35〜49歳で増加が見られる。背景には女性の出産の高齢化と出産によって労働環境の変化が考えられる。

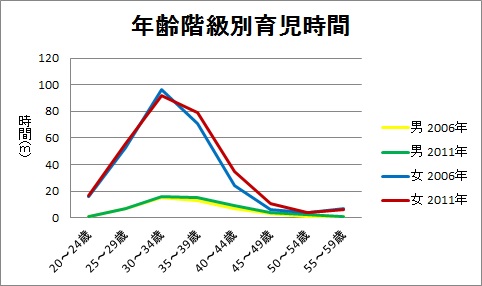

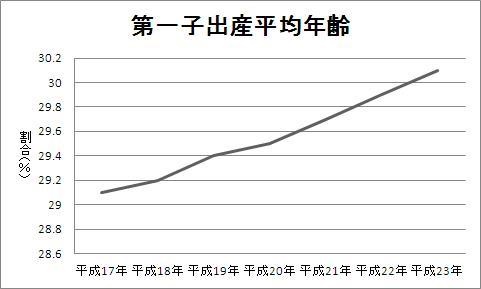

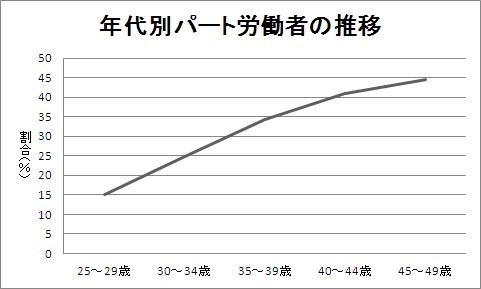

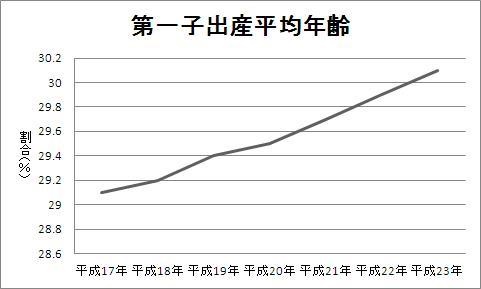

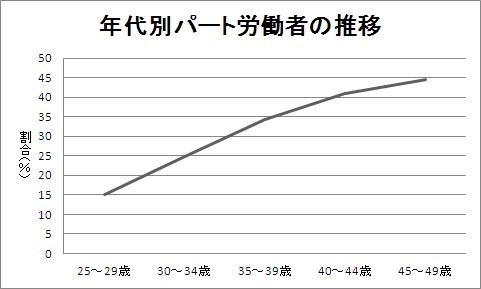

図3で示す通り、第一子出生時の母親の平均年齢は年々上昇傾向にあり、2011年は30.1歳である。また労働環境の変化に関しては、2014年の明治安田生活福祉研究所によるウェブ調査によると、結婚前に背社員・公務員等だった人の72.9%が第一子の妊娠・出産を機に仕事を辞めている。また契約社員・派遣社員・パート等だった人は91.4%が仕事を辞めている。このことから退職により育児に携わる時間が増加したと考えることができる。また雇用形態の変化も考えられる。2012年の就業構造基本調査によると、図4で示すように出産平均年齢と同年代のパート労働者が増加している。パート労働者の増加の要因として、出産を機に元々働いていなかった人が働き始めるという場合もあるだろうが、正社員として働いていた人が仕事を辞め、パート労働者として働くすなわち労働環境の変化も考えられるだろう。

(図2)

(図3)

(図4)

第3章 日本の育児休業取得率

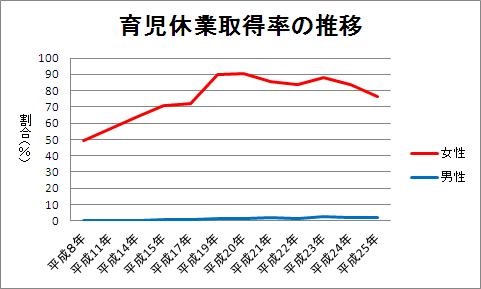

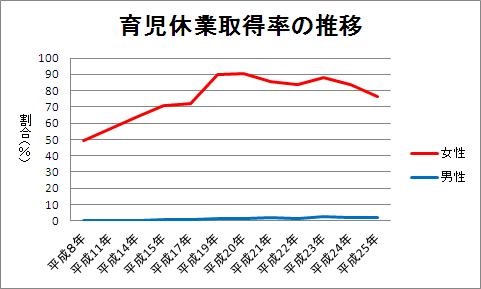

日本では1991年に育児又は家族の介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって、その福祉を増進するとともに、あわせて我が国の経済及び社会の発展に資することを目的として育児・介護休業法が制定され、その後2005年に改正された。図5は1996年からの育児休暇取得率の変遷を表したものだ。

(図5)

上記グラフより男女間に著しい取得率の差があることが分かる。女性は2008年をピークに若干減少してきてはいるものの、だいたい8割前後を推移している。しかし一方で男性の取得率は依然として低いままだ。男女の取得率の差の原因として、経済的理由と意識的理由の2つがあると私は考える。まず経済的理由に関してだが、育児期は「父親=主たる生計維持者」であるにも関わらず休業中の支給額はわずか50%しかなく、収入が半減してしまうのは痛手となる。また意識的理由としては、業務が繁忙であり職場に迷惑がかかってしまうという考えや、半年間も仕事を休むと昇進や昇格に影響する可能性があるという考えがある。いずれも「男は外で働くもの」というパタニティが強く根付いている様子がうかがえる。ここで取得率向上のための行政と企業それぞれ取り組みについて調べていきたい。

第4章 育児休業取得率を高めるための取り組み

行政から個人への支援〜パパママ育休プラス〜

2009年に育児・介護休業法を改正することによって認められた、男性の育児休業の取得促進を図る観点から両親ともに育児休業をした場合の育児休業等の特例を設けるものである。両親ともに育児休暇を取得することで、取得期間が2か月延長されるという制度。父母一人ずつが休業できる期間は産休を含めて1年間であり、父親が産後8週間以内に育休を取得した場合はその後再取得が可能になる。

自治体における取り組みとその影響

2010年4月に文京区長が自治体首長として初めて男性が育児休暇を取得した。その後同年に佐久市長、広島県知事、龍ヶ崎市長と3任もの首長がイクメンとなった。統計値としての資料がなかったが、文京区長の話によると、2012年の文京区職員の育児休暇取得率は女性が100%、男性が18.2%と全国平均に比べて圧倒的に高い。また広島県内の民間企業で働く男性の育休取得率は、2007年の0.6%から2010年は4.6%、2012年は7.2%と上がっている。これは2010年の県知事の育休取得宣言がきっかけの一つであったと言えるだろう。

企業における取り組みとその影響①

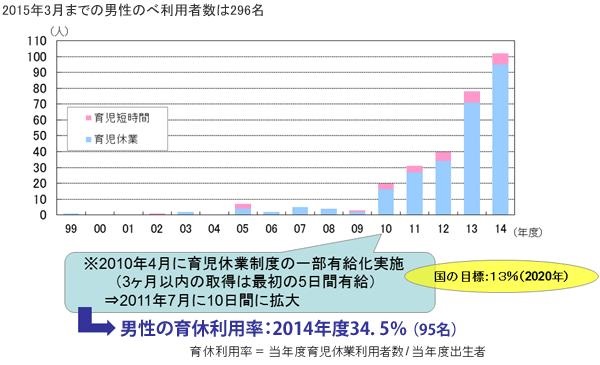

厚生労働省は2014年4月から次世代育成支援対策に取り組むくるみん認定を受けた企業を対象として、男性の育児休業取得率や所定外労働の削減など働き方の見直しに関する基準を設け、プラチナくるみん認定制度を始めた。1936年に日本の事務機器、光学機器等などの製造メーカーとして創業した株式会社リコーは、男性育児休業の取得率が34.5%と全国平均を大きく上回っている点や5日連続の有給休暇の取得を奨励する制度を導入した点などが評価され、2014年の東京都で初めてプラチナくるみん認定企業となった。同社の取り組みを挙げたい。

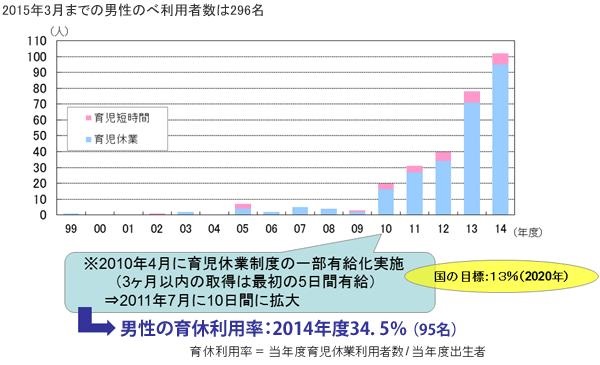

リコーは育児休業法施行前の1990年に育児休業制度と短時間勤務制度を導入し、ライフスタイルに合わせた働き方を早くから目指していた。2010年からは男性の育児休業取得に力を入れ始め、3か月以内の育児休業を取得する場合最初の5日間は有給にし、翌年10日間に拡大した。さらに2014年にはフレックスタイムと午後8時以降の団業の原則禁止を組み合わせた制度を導入し、よりメリハリのあるワークライフバランスを意識した働き方ができるようになった。このような取り組みの結果、男性の育児休業取得率が高まった。(図6参照)

(図6)

企業における取り組みとその影響②

男性の育児休業取得率を促進することを目的として、厚生労働省雇用均等・児童家庭局はイクメンプロジェクトを行っている。プロジェクトの一環として2013年から男性の育児と仕事の両立を積極的に促進し、業務改善を図る企業を表彰するイクメン企業アワードを実施している。2015年度のイクメン企業アワードグランプリを受賞した大同生命保険株式会社の事例を挙げたい。

大同生命は「リミット20」の取り組みや「在宅勤務制度」の導入を行った結果、男性の育児休業取得率が100%を達成された。「リミット20」とは、労働時間の縮減のため、パソコンを自動的にシャットダウンし、ビルを消灯するなど、退社時間を徹底するための取り組みである。さらに月に2日は早帰りの日を設け、18時半までの代謝を推進している。一方で「在宅勤務制度」は2014年からITインフラを有効に活用し、本社勤務の職員を対象に在宅で勤務できるようにした制度である。現在までに100名以上が利用しているとのことである。他にも上司から育児休業の取得への積極的な声掛けや、マネジメント層の意識改革の一環として、係長クラスの女性社員と上司のペア研修を行ったことが評価されている。

第5章 政策提言と考察

男性の育児休業の取得率を高めるには「男性労働者に対し、有給を用いた短期的な育児休業の取得を企業に義務付ける」政策提言を行いたい。

前章の行政や企業の取り組みから、マネジメント層の意識改革が重要であるということが分かる。文京区長や広島県知事、大同生命の取り組みから分かる通り、トップが変わることで首位が追随していく風潮ができるのではないだろうか。厚生労働省が行った育児休業制度等に関する実態把握のための調査研究事業報告書において、育児休業を取得する意向があったにも関わらず取得しなかったと答えた男性が取得しなかった理由として「職場が育児休業を取得しにくい雰囲気だったから」を最も多く挙げている。このことから日本には周囲との調和を重んじる風土が根付いており、正当な権利であったとしても休暇を取ることに対し抵抗感を持っている人が少なくないということが分かる。有給として育児休業の取得を奨励することにリコーが成功したことから育児休業の取得率を高めるためには、休暇として取得させるよう上からの声掛けが必要であると考える。

参考文献

- 内閣府男女共同参画局(2011)『北欧諸国における立法過程や予算策定過程等への男女共同参画視点の導入状況等に関する調査報告書』

- 中村達也(2014)「経済学へのタイムトリップ」『書斎の窓』633巻(pp.47〜53)

- 武石恵美子(2004) 「男性はなぜ育児休養を取得しないのか」『日本労働研究雑誌』No.525(pp.54-57)

- World Economic Forum(2013)The Global Gender Gap Report 2013

- Statistics Iceland(最終アクセス日/2014/02/07)

- 厚生労働省賃金構造基本統計調査(最終アクセス日/2014/08/09)

- 厚生労働省平成25年度雇用均等基本調査(最終アクセス日/2015/01/26)

- 厚生労働省『パパの育児休業を応援します!』(最終アクセス日/2015/01/26)

- 国際日本ランキング(最終アクセス日2015/02/05)

- 総務省統計局ホームページ平成23年社会生活基本調査 結果概要(最終アクセス日/2015/07/26)

- 厚生労働省人口動態調査(最終アクセス日2016/01/06)

- 明治安田生活福祉研究所結婚・出産に関する調査(最終アクセス日2016/01/06)

- リコーグループ企業・IR ダイバーシティとワークライフ・マネジメント(最終アクセス日2016/01/07)

- イクメンプロジェクトHP(最終アクセス日2016/01/12)

- 大同生命ニュースリリース(最終アクセス日2016/02/05)

- 厚生労働省平成25年度育児休業制度等に関する実態把握のための調査研究事業報告書

- 『読売新聞』 2010年3月11日夕刊 「文京区長が育児休暇 来月に2週間」(最終アクセス日/2014/12/08)

- 『読売新聞』 2010年10月19日大阪夕刊 「広島知事が育児休暇 イクメン実践」(最終アクセス日/2014/12/08)

- 『読売新聞』 2013年11月22日大阪夕刊 「県内男性育休 最高7.2% 知事の率先取得 県の企業奨励金効果=広島」(最終アクセス日2014/12/08)

- 『朝日新聞』 2015年8月3日夕刊 「男性の働き方再考 後押し 新マークプラチナくるみん」

Last Update:2016/02/05

© 2014 Ichinose Kozue. All rights reserved.