画像:「日台民間漁業取決め関係水域」出所:外務省ホームページ、「最近の日台関係と台湾情勢」 http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taiwan/pdfs/kankei.pdf

(画像はクリックで拡大可)

例えば、先述した中国での暴動では日系の飲食店、スーパー、自動車工場が襲撃に遭い、総被害額は数百億円にのぼった。同時におきた日本への中国人観光客の激減や日本製品の不買運動などによる損害も含めると、日本経済への損害はさらに甚大なものとなる。これは極端な例かもしれないが、日中関係の悪化が日本に政治的、経済的損失をもたらすのは確実である。加えて、尖閣問題は台湾、米国との関係にも影響しうる問題である。

よって、ここでは尖閣問題解決のための何らかの糸口や方法を提示することを目標として、尖閣問題についての分析、考察を進めていく。まず一つ目に、現在の尖閣諸島をめぐる対立の顕在化の起源、経緯を取り扱う。二つ目に、日中双方の主張と根拠、およびその妥当性について検証する。最後に、日本のとるべき行動、今後の中台の動向についての考察をおこなう。

特に中国に関しては、返還と同じ72年に始まった日中国交正常化の交渉においても、どちらに領有権があるかが議題にのぼった。ところが、当時の田中角栄総理と周恩来総理は結局この問題に対して判断をくださなかった。78年になると、日中平和友好条約締結にあたり、再び尖閣の帰属が問題になったが、やはり問題は解消されずに交渉は終了している。同年、3月自民党総務会ではヘリポートや避難港を設けて実効的な支配を強めるべきと言う決議が採択された。それに対してか、同年4月、中国の大量の武装漁船が尖閣諸島周辺に接近すると言う事態が発生していた。

79年には日本側が学術調査を行い、これに対して中国が抗議。90年には右翼団体の日本青年社により灯台が建設され、やはり中国は抗議している。また、この年には台湾の漁船が領有権主張を目的に尖閣諸島に領海に侵入した。92年には中国が領海法を制定した。領海法は、台湾およびその付属の各島、尖閣諸島を中国領とし、領海に侵入する者に対しての実力行使を軍に認めるものであったため、やはり日本の抗議を招いた。このように、日中のどちらかが尖閣諸島の支配をより実効的にしようと動いては相手側の反発や抗議、報復を招くと言うことが繰り返されてきた。そして必ず、領有権の問題に対しては判断をくださない形で事態は終息する。近年の漁船衝突事件や尖閣諸島国有化もこの流れの延長線上にあると言える。

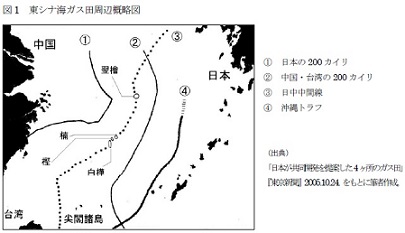

この流れの中で重要な節目となっているのが、日本がEEZ(排他的経済水域)に批准した1996年である。資源を優先的に利用することのできる水域の範囲の設定には、領土が確定していることが大前提となる。日本は尖閣諸島が自国領であることを前提とした線引きを主張し、一方で中国は、ユーラシア大陸の大陸棚が続いている沖縄トラフを境界線とすると主張した。これに加え、1995年に中国が日中中間線の近くのガス田開発に着手したため、尖閣諸島問題はそれまで以上に東シナ海の資源をめぐる抗争の一環としての色合いが濃くなった。

日本のEEZの批准と合わせるように日本青年社が再び灯台を建設したことをきっかけに、日中台の三国が相手国への抗議や領有権のアピールのために尖閣諸島に接近、上陸を繰り返した。なお、これらの騒動も例のごとく、領土や境界線は最終的な決定を行わずに事態が収拾された。1997年に日中間で成立した新漁業協定によって、共同規制水域を定め、境界の確定をさけたのである。日中中間線のガス田に関しても共同開発区域の導入や日本企業の出資を取り決める措置がとられた。なお、条約の締結も見込まれていたが、漁船衝突事件以降交渉は中断となっている。

次に、尖閣諸島が台湾、澎湖諸島に含まれるか否かと言う問題に対しては、上記の平和条約に抗議しなかったことに加え、下関条約を根拠としてあげ、同条約にもとづき清国から割譲された台湾、澎湖諸島に尖閣諸島は含まれていないことを主張している。 他には文献にもとづく根拠もあげられている。1920年5月、中華民国駐長崎領事が石垣村の玉代勢孫伴に対して送った感謝状には「日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島」と記されており、また、1953年1月8日の人民日報の記事において、尖閣諸島を、琉球諸島を構成する諸島の一つとしている記述が見られるなどの根拠がある。

記事で主張されたこれらのもの以外にも、中国側の根拠とされている文献は数多い。例えば、1403年に記された『順風相送』に「釣魚嶼」と記載されており、島の命名を日本よりも中国が先に行っている根拠とされている。また、記事では言及していないが、国境に関しての記述も文献が多数存在している。汪楫の『使琉球雑録』、周煌の『琉球国志略』、李鼎元の『使琉球録』など、17世紀から19世紀の間にかけての冊封使の文献には、久米島と大正島の間の海域で海難よけの儀式を行う習慣についての記述がある。中でも 1683年に琉球に渡った汪楫の『使琉球雑録』には、その儀式が同海域の「郊」と呼ばれる場所で行われ、「郊」とは中国との国境を意味すると船員から聞いたと言うことまで記載されている。これらの文献でもやはり国境の基準として久米島が登場する。他にも、1785年に林子平によって作製された『三国通覧図説』から尖閣諸島が中国領と解釈できる。加えて人民網の記事では、明治時代以前の日本の尖閣諸島に関しての文献は見られないと主張しているが、井上氏の調査と照らし合わせると、これは厳密には誤りと考えられる。明治時代以前の日本の文献としてはこの子平の地図の他、琉球人である向象賢、程順則の文献などがあげられる。ただし、どちらも華夷秩序のもとにある琉球王国の人間であり、「日本側の視点に立ち、なおかつ尖閣諸島を日本領とする日本の文献」に限って言えば、たしかに明治時代以前には存在していない。

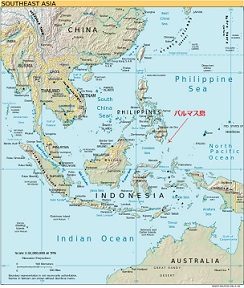

また、長期間抗議をうけずに実行支配し続けたと言う事実も、近代の国際法の観点から見て日本を優位にしている。ここでは領土問題においてしばしば引用されるパルマス島事件を例にあげて説明する。フィリピン群島のミンダナオ島の南に位置するパルマス島は、1906年から28年の間にかけて、当時のアメリカ、オランダ両政府間が互いに領有権を主張する地域となっていた。1898年のパリ条約により、スペインからフィリピン諸島を獲得していたアメリカは、パルマス島がフィリピン諸島に含まれるために、本島はアメリカ領であると主張した。それらの根拠には本島がフィリピン諸島に地理的に近いことや、本島がスペインによって発見、領有されたこと、また1648年のミュンスター条約と多くの地図により、本島がスペイン領であったことが見てとれることをあげた。 しかし、この領土問題は最終的に両政府から指名をうけたスイス人、マックス・フーバーによる仲裁裁判によって、オランダに領有権を認める形で、1928年に解消された。このとき決定的となったのは、オランダが長期間、他国からの妨害や抗議をうけることなく本島に主権を行使していたことであった。

近代の国際法上では、無主の地は先占することで領有の権利を得ることができると言うことは先程も述べたが、もともとこの先占の法理は、近代に入り、西欧先進諸国による椊民地の獲得、拡張をめぐる闘争が展開されるに伴い、認められるようになったものである。加えて、18世紀の中盤ごろからは先占は実効的に行われることが求められるようになる。実効的な先占とは具体的には、領有の意志のもと行政、警察機関などを通して一つの国家が排他的な権利を行使し、支配することである。しかし、対象となる土地が遠く、人口が非常に少ない、もしくは無人である場合、これを目に見える形で証明することは容易ではなくなり、パルマス島もそのような土地の一つであった。結局、パルマス島事件の判決では、1700年から1898年の間と、1898年から1906年の間に断続的にオランダの主権の行使とみなせる行動があったこと、そして、それらが他所からの抗議なしに平穏になされたことの二つの事実が、実効的な先占を示すものとして充分とされた。一方でアメリカは、パリ条約により本島を獲得したとされる時期から、本島に対して主権の行使を示すような行動をあげることができず、これがオランダに領有権を認める最大の根拠となった。なお、本島のような条件の土地が認められた他のケースとしては、1931年に解決したメキシコ、フランス間のクリッパートン島事件がある。この領土紛争では、無人島のクリッパートン島に領有の意志をもって上陸し、各国に領有の通達を可能な範囲で行ったことを理由に、フランスの実効的先占が認められた。

パルマス島事件の判例は、近代的な国際法においては、領土を発見および先占すること、地理的な近接性、条約や地図と言った根拠は、ある国が継続的に抗議なく主権を行使しているという事実に比べ、強力な領有権の根拠にはならないと言うことを示している。そしてこれらは、尖閣諸島の領土紛争においても多くをそのままあてはめることができるケースである。つまり、日本が長期間抗議をうけずに尖閣諸島を実行的な支配の下におき続けてきたと言う事実は、中国のあげる文献や地図など、多くの根拠と比較して、国際法上非常に強力な領有の根拠となる。

他、林子平の『三国通覧図説』やその他の地図に関しても、あくまで様々な個人によって作られた地図を領有権の根拠とするのは妥当でないと言える。また、1958年に中国で作製された『世界地図集』には尖閣諸島が沖縄に属するものとして描かれているなど、中国が提示する地図達とは全く逆の論理を示す地図もまた存在している。

領有が清国に知らされなかったことに加え、領有および、保留されていたはずの国標の建設が、下関条約締結を目前にした1895年の1月に決定されたことは、侵略に乗じて秘密裏に尖閣諸島を奪ったと言う中国の論理の論拠となりうる。1895年1月よりも前にも領有を求める届出は幾度も出されていた。1890年当時の沖縄県知事、丸岡莞爾による魚釣島を含む三島の領有を求める届出、続いて93年の同県知事、奈良原繁の魚釣島、久場島の領有を求める届出、そして94年、日本側の主張にしばしば登場する資本家、古賀辰四郎による魚釣島の開拓許可を求める届出である。これらはみな退けられる、もしくは放置されており、中国側の論拠をよりいっそう強める事実である。現に下関条約締結時、この状況で、日本が尖閣諸島を編入したことを清国政府が知ることはほぼ不可能であったと言える。井上外務卿の書簡では、国標建設をまたの機会(原文では「他日ノ機會」)にするべきであるとしていたが、井上清の解釈によれば、下関条約締結間近の時期こそがまさにその機会であったのだと言う。

以上のことをふまえると、現在使われている尖閣列島、尖閣諸島と言う呼称およびその範囲の原型は1900年ごろにできた可能性が高い。しかし、その名称、範囲は海軍や日本国政府の間で混同されるようになり、現代では黒岩の提唱した尖閣列島の範囲にさらに大正島を加えて尖閣諸島や尖閣列島などと呼ばれるようになっている。明治から現代にいたるまでを見てみると、日本政府の設定する尖閣諸島はその名称、範囲において長い間まちまちであり続けていたと言える。現在の法的優位性をくつがえすようなものでこそないが、日本の領有手続きや実行支配は整然とは言い難い状況であった。

また、サンフランシスコ平和条約の決定に抗議をしなかったことに関しては、同講和会議に中国は呼ばれず、参加することができなかったため、無効であると言う立場をとっている。

まず、1972年10月2日の朝日新聞の朝刊※1において掲載された田中角栄首相と周恩来首相のやりとりを紹介する。以下原文より引用する。

周首相との会談で私の方から「尖閣諸島の領有問題をはっきりさせたい」と持出したが、周首相は「ここで議論するのはやめましょう。地図にものってないし、石油が出るので問題になったというわけですがね」と正面から議論するのを避けた。

引用終わり(引用した文中における「私」とは田中首相をさしている)

中国の主張したどおり、棚上げをしたいと言う意向が中国側にあったことがうかがえる。このことが見てとれるのはこの記事だけではない。78年10月26日の読売新聞の朝刊※2においても、鄧小平副首相が尖閣諸島問題を棚上げし、解決を次世代にゆだねる方針を明らかにしている。これは、78年に締結された、日中平和友好条約の交渉に関連しておこなわれた記者会見で明かされたものである。よって、中国は日本との関係を正常化していく上で、尖閣諸島に関しては一貫して棚上げを希望していたと解釈できる。

中国側のこうした態度に対して日本はどのように対処していたのだろうか。72年11月7日の読売新聞の朝刊※3では、それらを一部うかがい知ることができる。記事によると、大平正芳外務大臣は6日の衆議院予算委員会において、日中平和友好条約の交渉内では尖閣列島の問題を棚上げする意向を示したと報じている。78年の報道においても、日本のこの姿勢は一貫している。78年3月11日の朝日新聞の朝刊※4によると、10日の参議院予算委員会にて、園田直外相は尖閣列島の問題はもちだすべきでないとし、日中平和友好条約の交渉にあたっては尖閣について話し会う予定はないと語ったとされている。ここで紹介した記事は一部にすぎず、同様の内容を示す記事は数多く確認された。92年2月27日の朝日新聞の夕刊※5で宮沢首相は78年に棚上げをするとりきめが作られたことについて言及している 92年4月7日の読売新聞の朝刊※6でも、江沢民首相と宮沢首相の会談にて、棚上げの話題が登場している。

ところが、96年10月15日の朝日新聞の朝刊※7では林外務事務次官は棚上げの存在を否定したと報道している。前原外相の否定発言がこれに影響を受けたものかは定かではない。ただし、マスコミが報道している内容の限りでは70~90年代前半にかけて、尖閣諸島問題を棚上げしようと言う合意が日中間で存在し、後になってから日本が一方的に否定したことは事実と考えられる。

”and that all the territories Japan has stolen from the Chinese, such as Manchuria, Formosa, and the Pescadores, shall be restored to the Republic of China. “

引用終わり

「そして満州、台湾、澎湖諸島のような、日本が 清国人から盗んだ全ての領土が、中華民国に返還されることである」と言う意味である。2012年の楊潔篪外首の発言からもうかがえるように、中国は尖閣諸島が、この清国人から盗んだ全ての領土に含まれると主張しているのである。しかし、原文は非常に曖昧な表現がなされ、中国に返還されるべき領土は明示されていない。そのため、日本の主張ではこのあくまで明示されていなことが強調される。この場合、当時の、それも尖閣諸島が単なる辺境の島々でしかなかったころの日中の領土認識の問題になるため、どちらの主張を立証するのも非常に困難となる。

ところが、二次大戦後以降になると尖閣諸島の領土的地位は一変する。列島の外の領域を失った日本にとって同諸島は国境線、自国領の限界に関わる島々となり、台湾、そして台湾を自国領と主張する中華人民共和国にとってもそれは同じことである。それに加えて東シナ海に石油資源の存在が示唆されれば、日中台の注目が集まるのは必然であった。このように、もともと辺境の島々でしかなかった尖閣諸島は戦後になってから初めて非常に重要な意義をもつ島々となり、その領土的地位に大きな変化がおきたことがわかる。このことは過去の領土認識に関して確証が得られない大きな背景の一つになっている可能性が高い。今や重要になった尖閣諸島をめぐり、日中台はこれまでに触れてきたような文献、書類、条約などを持ち出して自国の正当性を主張する。しかし、それらのほとんどは、尖閣諸島が単なる辺境の島々だったころのものである。今の尖閣諸島に対する視点や認識で過去の記録を語ることには限界があるのだ。

このように、中国は自国に最も有利な環境、時期をみはからって、強大なソ連を相手に攻勢に出て、実際にダマンスキー島を勝ち取ったのである。日米安全保障条約の適応範囲内であるとされる尖閣諸島に関しても、例えば、大量の中国漁船が島に上陸し占拠するといった行動にでた場合、これを阻止するのは難しい。さらに中国が島の占拠を奪還として、日本の防衛を非道な武力行使としてアピールした場合、国際社会がこれをどのように受け止めるかは未知数と言える。つまり、日本よりに動いてくれると言う保証はどこにもないのである。

ただし、自衛隊でなくとも、尖閣諸島に直接人員を配置したり、また、灯台や避難港と言った設備を新しく設けたりすることは避けなければならない。そのような行動は、これまでくりかえしてきたような日中間の応酬を再発させることは明らかだからである。過去の事例から判断できる限りでは中国は、離島防衛能力強化はともかく、同諸島に直接手を加えることに関しては、間違いなく日本の一線を越えた行為と見なすだろう。同諸島における実効支配は維持されるべきなのであって、現状以上の強化は不要な摩擦をおこすことになりかねない。

一つ目の視点の結論として言えるのは、中国が奪取するシナリオを想定した場合においては、全面衝突を覚悟しない限り、物理的な防衛策の選択肢は限られていると言うことである。周辺の軍備増強は東シナ海における果てしない軍拡競争につながる危険性と不可分であり、実行支配を強化する行動は中国を何よりも刺激する。現状最も有効で賢明な物理的な防衛策は、今の実行支配の維持につとめることのみであり、二つ目の視点からの行動が不可欠である。

イニシアチブの理念は「主権の分割はできなくても、資源の共同利用はできる」と言ったものである。馬英九はこれにとどまらず、同年9月7日に東シナ海平和イニシアチブ推進綱領の形で各国の対話のプロセスを示した。対話のプロセスは協力、互恵関係の構築、資源の共同利用の二段階に分かれ、前者は日中、日台、中台のように各国の二国間協議で、そして後者は日中台の三国間協議で進めるべきであると、馬英九は提唱している。

当時は結果としてこの4日後に日本が国有化をおこない、日中台間で摩擦を生じさせてしまうことになるが、やがて日本はこれを評価する動きを見せた。同年10月5日、玄葉光一郎外務大臣が、このイニシアチブを評価しまた、中止されていた漁業水域に関する交渉の再開を望む旨の声明を台湾に向けて発表した。台湾とは正式な国境がないため、外相が台湾に向けて発言することは珍しい。13年4月には漁業協定が結ばれ尖閣諸島周辺の一定の海域を日台の漁船が共同利用できるようになった。

92年合意とは、92年に中台の窓口機関間で形成され、「一つの中国」つまり、中国としての主権を持つ国は一国でなければならないと言う合意である。合意によれば、台湾はこの一つの中国が指すところは「各表」すなわち、中台が見解を述べあうと言う結論に至ったとしているが、中国側はこの結論を認めておらず、厳密には「合意」とは言えない。合意文書すらないこの合意は、台湾では政党によっては存在そのものすら否定され、公式度の高いものとは言えなかった。そのような中、馬総統は「各表」の形ながらも台湾政府として合意を承認することを公言した。以降、中台間の交渉においてこのことを前提とし、主権に関しては棚上げしたまま、種々の協定締結にこぎつけた。棚上げをおこなったことで、日台関係の改善が初めて可能になったのである。以上のように、日中の反応や、棚上げが日台関係を改善した実績を考慮すれば、東シナ海平和イニシアチブの将来性は充分存在すると言えるだろう。

尖閣諸島を刺激する事件は翌年の1月24日にも発生している。台湾の中華保釣協会の船が尖閣諸島に上陸を試み、日本の巡視船がこれを阻止した。この時、中国の巡視船も出没し、三国間での領土紛争を私達に強く印象づける事件となった。しかし、台湾側は保釣協会の船の出港をとめることこそできなかったが、船が接近していることを日本側に公表し、日本の巡視船の展開を助けた。また、2月8日に発表された外交部声明では尖閣諸島問題に関して中国と提携しない方針を明示した。事件の際にも台湾の巡視船は中国の巡視船に向けて警告を発し、ここからも、声明で示した方針が単なる便宜的なものではないことは明らかであった。最終的に協定は無事合意へとこぎつけ、日台漁業協定が成立する。

漁業交渉においては、結果としてイニシアチブを部分的に実践することに成功した。交渉が大きな障害に二度もぶつかりながらも合意をはたすことができた背景には、障害にぶつかるたび、相互に歩み寄れたことがあげられるが、それだけではない。日本は、台湾側がさらなる要求をせず、合意してくれると信用できたため、漁場の大幅な譲歩にふみきることができた。一方で台湾は、日本側が譲歩にふみきってくれると信用できたため、中国との関係悪化の大きなリスクを冒して、声明を発表することができた。このように、安倍首相と馬総統間の相互信頼が、合意達成に重要な役割をはたしたと言える。

画像:「日台民間漁業取決め関係水域」出所:外務省ホームページ、「最近の日台関係と台湾情勢」

http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taiwan/pdfs/kankei.pdf

(画像はクリックで拡大可)

それまで尖閣諸島周辺の海域は、互いの主張するEEZの境界線が相容れない状態であった。しかし、漁業協定の成立にあたり、日本は一部の海域を漁場として台湾に対して譲歩することを決定した。久米島の西側の海域を特別協力水域とし、同水域では北緯26度を境に、日台がそれぞれの操業方法で漁業が行えるように定めたのである。具体的には、26度線以北が日本の方式、以南が台湾の方式で、それぞれ操業が許可される。この海域内は日台両国が漁船数、漁獲量を取り締まることになった。これだけでも譲歩と言えるが、日本が譲歩したもう一つの要素として、海域の範囲の拡大がある。従来、台湾は日台の漁業水域の境界線として、東経125度30分線を主張していたが、特別協力水域はこの線よりも日本側に設けられた(東経125度30分~東経126度)。

また特別協力水域とは別に、双方の境界線が食い違う海域を法令適用除外水域とした。同水域内では、両国がそれぞれ自国の船のみを取り締まることになっている。主権の問題の解決にはなっていないが、それまで取決めの無い状態だった水域をうめたと言う実績は、非常に価値のあるものである。加えて、本協定は実質的に日台間の取り決めであったものの、体裁としては民間の取り決めの形を保っている。このことがあったからこそ、中国に介入の余地を与えることなく、本来正式な国交のない台湾と協定を結ぶことができた。もともと一つの生活圏であったと言う背景を持ち、国家間の枠組みでの解消が困難な本領土紛争にとって、民間ベースのアプローチは有効な手立てになりうる。

従来、日本が漁業権を主張する海域内では、(日本の立場から見て)侵入してきた台湾漁船と、海上保安庁の巡視船が、終わる当てのない応酬を繰り返していた。ところが、特別協力水域が設定されると、台湾は同海域南部を合法的に利用できるようになった。漁民の不安は法令適用除外水域においても同様である。例えば、石垣島の北部の海域で行われるマグロ漁は、沖縄より台湾のほうがはるかに大きな規模を誇っていた。沖縄側の漁船が約10隻に対し、台湾側は200から300隻の規模で操業している。船舶自体の規模においても台湾側が優っている。法令適用外水域の取り決めにより、従来日本が行っていた台湾漁船への取り締まりができなくなることで、沖縄漁民の漁業に支障をきたす可能性は高い。

本漁業協定は、単に東シナ海平和イニシアチブ構想の可能性を示しただけでなく、民間ベースで一つの生活圏を復元すると言うアプローチを示唆するものでもあった。そうでなくとも、最も影響を受けるのは日台の漁民なのだから、漁民達の意向を念頭に協定を策定する必要があった。本協定は日台漁業委員会に、日台の漁業団体を含んだ会合を開催する権利を与えている。加えて、協定成立以前から台湾の宜蘭県蘇澳市と石垣市は姉妹都市の関係にあり(先述の通り、宜蘭県は漁民が数多く住む地域であり、蘇澳市は漁港を持つ)、今後はこれらのコネクションを利用して日台の漁民の合意にかなった枠組み作りが必要になるだろう。

国民の支持を失った背景には、社会格差の拡大や、馬氏の対中関係改善に限界が見えるようになり、国民を失望させてしまったことがある。特に14年のAPEC首脳会議の出席が中国にききいれられなかったことや、15年11月の中台トップ会談が中国優位に進められたことが、対中政策の行き詰まりを印象づけてしまった。それだけでなく、馬総統は結果的には功績獲得に焦り、国内での合意形成をないがしろにしたまま中台融和を推し進めた形となってしまった。この状況を見て多くの国民が、台湾としてのアイデンティティを守っていけるのか不安に感じたことも、支持率低下の一因と言えるだろう。なお、馬氏自身は二回目の任期の満了が近く、16年1月の次期総統選挙に出馬することは憲法の規定により不可能であった。

政権交代を迎えて8年ぶりに民進党が与党となった台湾であるが、台湾の対中観には伝統的に大きく三つの派閥があり、今回の総統選挙においても例外ではなかった。三つの派閥とは具体的には、独立派、統一派、両者の中間層である。独立派は、台湾は中国から完全に独立した地位を築くべきであるとする考えであり、統一派は台湾と中国は統合されるべきとする考えである。中間層は当面、もしくは恒久的な現状維持を望む層である胡錦濤政権以降、中国は台湾に対しての強硬路線を転換し、ECFA(経済協力枠組み協定)、中台サービス貿易協定の締結など、経済的な結びつきを強め、台湾の望む国際社会参加に対しても前向きになった。将来的な中台統一のために独立派の世論を弱体化させたいと言う中国と、中国との関係改善を模索する台湾側との利害が部分的に合致したことにより、中台は政治、経済両関係において改善傾向にある。習近平政権と馬英九政権の関係も、この流れの延長線上にある。台湾の中国向けの貿易輸出額は全体の2割以上にもなり、多くの台湾企業は事業拡大の新天地として中国大陸を見据えている。中国が今の台湾には実質なくてはならない存在となったことも影響してか、現在では独立派の支持層はあまり厚くない。

ところが、中国が望むほど世論は統一派に傾いていないのである。2014年に台湾の大手新聞社『聯合報』が行った世論調査では、早期の独立を求める層が全体の19%、早期の統一を求める層はわずか4%である。早期でなくとも最終的には独立もしくは統一を求める層を含めても、それぞれ34%、12%にしかならない。対して現状維持を望む層は47%を占める。最終目標の違えど、大きな現状変更に消極的な中間層を全て含めれば70%にもなる。かつて袂をわけた歴史に加え、西欧的な民主主義政治に慣れ親しんだ台湾の人々にとって、共産党の開発独裁体制の中国との統合は考えにくい選択肢であると言うことがうかがえる。台湾の国民の大半は三つの派閥のうち中間層にあたる意見を持っており、選挙戦を勝ち抜くためにはこの中間層に訴えることが合理的な戦略となる。実際に台湾では、中間層に焦点をあててアピールを行う候補が伝統的に勝利をおさめており、このセオリーは政治家たちの認知するところとなっている。今回当選を果たした蔡氏も中間層に向けたアピールを展開していた。選挙期間中に蔡氏が述べたマニュフェストにおいて語られた内容は対中関係(台湾では両岸関係と言うが言葉用いられる)、国内の経済問題対処に関する言及がほとんどであり、対中政策は現状維持路線であるとしている。

ちなみに、難航したすえに国民党の総統選候補として選ばれた洪秀柱は統一派に向けたアピールをしていた。洪氏は選挙運動における党との協調をないがしろにする傾向があり、中台統一の意志を公言したことは国民党内の協調を大きく乱してしまった。失言癖や支持率を伸ばせない実情を踏まえ、国民党は結局15年10月17日に候補を朱立倫に挿げ替えた。この一連の行動は国民に対して消極的で行き当たりばったりな印象を与え、国民党の立場をさらに不利にしてしまったと言える。

蔡氏は当選翌日の17日に交流協会の大橋光夫会長と対談し、日台の貿易協力関係構築について意見交換を行っており、自由貿易協定の交渉にも前向きな姿勢を見せている。今回の政権交代は日台関係にとって追い風になることが期待できる。

しかし、総合的にはあまり楽観視できない状況である。民進党政権は現状維持を掲げてはいても、馬総統が国内の合意形成をないがしろにして行ってきた現状維持は民主主義に反するとし、あくまで国民党とは差別化をはかる方針がマニュフェストから見て取れる。このことから、馬氏が手掛けたものであるイニシアチブ構想をそのまま継承するとは考えにくいのが実情である。また、民進党は上述の92年合意を承認しておらず、伝統的に中国との融和に強い抵抗感を持つ政党として認知されている。南シナ海の中国の動きを抑止したい米国は、台湾が対中国網の一因になってくれることを期待するだろう。安倍政権も、南および東シナ海の緊張状態に対処するパートナーとして民進党政権を期待していると見てよい。

こうした状況の中、中国が穏健路線で日台関係に対処することは無益と判断し、政治経済面で台湾をしめつけにかかることは充分に考えられる。中台関係の根底には、台湾がはるかに格上の相手と交渉しなければならないと言う現実がある。国際的に正式に「中国」と承認されているのも、常任理事国の地位に立つのも中華人民共和国である。台湾の国際社会に参加するも追放されるも中国のさじ加減しだいである。経済面でも、台湾の最大の貿易相手となっている中国がしめつけにかかれば、低迷状態と言われる台湾経済は深刻な被害をうける。日米台にとって最悪のケースとなるのが、中国が軍事力を持って台湾を従えるケースである。すでに中国は南シナ海周辺諸国と米国間で緊張状態にある上、昨今だけでも96年、軍事的威嚇のために台湾海峡でミサイル演習を行った前例(台湾海峡危機)もあり、この最悪のケースがおこる可能性は否定できない。

条件の一つ目は、各国が互いの主権を実質的に最低限尊重していることである。「実質的に最低限」とつけ加える理由は、中国が名実共に台湾の主権を承認することは非現実的だからである。馬政権が「各表」の形ながらも92年合意を承認し、中国との妥協点を見出したように、中国が台湾を正式な国家と認めず、将来的に統合するべきと考えつつも、現状の台湾を交渉相手として尊重できる両岸関係を継続する必要がある。今後、民進党政権が国民に約束した通り、中国との妥協点を見つけ、緩やかな現状維持に持ち込むことができるかが重要な争点となる。ただし、両岸関係にどうするかはあくまで台湾国民と新政権の決めることであるため、この条件達成のために日本ができることは残念ながら限られている。

条件の二つ目は、三国間がほどよい距離間を保っていることがある。例えば、中台が連携して尖閣諸島の現状変更を試みるような状況下では、三国がそろった交渉の場を設けることはできないだろう。三国間の政治的な距離が近すぎず遠すぎない状態でなければならない。安倍政権は今回の政権交代を好機と見て台湾と連携し、中国に対抗しようとするだろうが、米台と接近してさらに中国側のを警戒心を強めてしまえば、交渉の機会は遠のく。交渉の環境ができる見込みがなくなるまでは台湾との連携強化は経済面のみにとどめて待つべきである。

三つ目の条件は、三国のうちいずれかが交渉の場を設けるイニシアチブをとることである。中国、台湾側が提案してくることは現段階では望めないため、日本がイニシアチブをとるべきである。交渉は東シナ海平和イニシアチブ構想と同様、主権の決定ではなく資源の共有や周辺海域での行動基準を主題とする。イニシアチブ構想を存続させるには、日本が率先して構想を継承しなければならない。

先述した日台漁業協定は、単に東シナ海平和イニシアチブ構想の可能性を示しただけでなく、民間ベースで一つの生活圏を復元すると言うアプローチを示唆するものでもあった。そうでなくとも、最も影響を受けるのは日台の漁民なのだから、漁民達の意向を念頭に協定を策定する必要があった。本協定は日台漁業委員会に、日台の漁業団体を含んだ会合を開催する権利を与えている。加えて、協定成立以前から台湾の宜蘭県蘇澳市と石垣市は姉妹都市の関係にある(先述の通り、宜蘭県は漁民が数多く住む地域であり、蘇澳市は漁港を持つ)。

現在、(2015年12月)日台漁業委員会の会合はすでに4回開催されており、最後に催されたのは今年の3月4~7日にかけてである。日本側の委員会を構成しているのは外務省、交流協会、海上保安庁、漁業関係者などである。交流協会とは、台湾との実質上の外交窓口を担っている公益財団法人であり、72年の台湾との国交断絶以来、日台交流の維持を支えてきた。台湾側でも同様の役割を担う亜東関係協会なる組織が設立され、漁業署、外交部、漁業関係者と共に、台湾側の漁業委員会を構成している。

これらを踏まえた上で言えることは、台湾との漁業交渉はまだ国家間の交渉の域を脱していないと言うことである。交渉で決定した取り決めも例えば、緯度経度で区切られた海域ごとの操業ルールが議論され、なかなか合意にこぎつけることができないなど、日台双方が国益のために足踏み状態にある点も多い。しかし一方で、双方の意思疎通が可能なよう、漁船に無線機を搭載する、日台間の漁船で網がからまった際には網を切断してはならないと言ったルールの制定も行われており、会合は漁業団体間の取り決めの場としても機能している。

漁業委員会は現段階では外交交渉の側面が強い。日本側のとるべき行動は、今後交渉を繰り返して日台間での合意と信頼醸成が進め、漁業団体が主導する交渉が可能になる素地を作っていくことである。このコネクションを利用して、日台の漁民の合意にかなった枠組みを作ることで尖閣を生活圏として復元することを目的とするべきである。

領有権の争いとは別途に資源を共同利用しようとする試みは、尖閣諸島においてすでにいくらかおこなわれてきた。先述したように、尖閣諸島における領土紛争は、1990年代半ばのEEZ批准、日中中間線近くのガス田開発着手により、資源をめぐる抗争の一環としての色合いが濃くなった。特に95年には同諸島で日中台の活動家達が激しい応酬を繰り広げた。ところが、事態が終息したのち、領有権の確定はおこなわれずに、代わりに、日中間で漁業水域の交渉がなされた。その結果、97年11月11日、共同規制水域を暫定的に設けると言う対処法が新協定にて定められた。これにより、日中両国はEEZの境界線の決定を避けることができた。ガス田も交渉のすえ2008年6月、共同開発区域の設定、中国が開発していたガス田への日本企業の参入が決定している。領土の問題にふれない形で資源の共有をさぐる動きは、これまでも事態の改善にあたり一定の効果をあげていたのだ。

残念ながら、10年9月の漁船衝突事件によりガス田の交渉は凍結されている。そればかりか、交渉が進展しないまま、中国は新たにガス田の開発を推し進めていることが観測されている。12年から15年の間にかけて、新たに12基の開発施設が確認されている。施設は全て、日本が主張している中間線より中国側に建設されているため、国際的な違法行為と判断するような事態ではない。しかし、EEZも確定せず、海底のガス田の分布もはっきりしていないこの海域で、中国が独断で開発を推し進めていることは、三国間での資源の共有を著しく妨げるものである。

海産物、ガス・油田、希少動物であるアホウドリなど、尖閣周辺には三国で共有・保全しなければならないものが数多く存在する。日本は政府編で述べたアプローチを足掛かりに、漁業交渉、ガス田交渉の再開を目指すべきだ。そして交渉と合意形成を重ねていく中で、しだいに各国の漁民や企業が交渉を主導する形にシフトさせていく。漁民と企業が主役の交渉ができるようになれば、主権の問題が影を潜める分、政府の名義で各交渉にあたるよりも、より円満に合意形成をしやすくなるだろう。

これまで①いかにして奪取をふせぐか②いかにして対立を避け、利益を確保するか‐政府編・民間編にわたって日本がとるべき行動を考察してきた。これらを簡潔にまとめると以下のようになる。

以上が尖閣諸島を巡る紛争を解決するために、日本ができることであると、私は考える。