日本におけるアイスホッケー競技の振興策

早稲田大学社会科学部

政策科学研究ゼミⅢ

4年 城山彩人

章立て

- 研究動機

- 具体的な事例

- 海外におけるアイスホッケー

- 日本におけるサッカーの発展

- 総合型地域スポーツクラブ

- マルチスポーツ文化

- 競技場不足問題の解決策

- 先行研究

- 政策提言

第一章 研究動機

私が高校時代に「本気で取り組んだ」と自信を持って言うことができる事柄の一つにアイスホッケー競技がある。

欧米ではメジャーなスポーツであり、近年他のスポーツに押され人気が低迷しつつあるものの、北米では依然として「四大スポーツ」の一つに数えられている。

しかし、日本国内におけるアイスホッケー競技の知名度は低く、東京都でアイスホッケーを部活で行っている高校はわずか5校しかない。

低迷を続けてきたアイスホッケー競技であるが、女子アイスホッケー日本代表のソチオリンピック出場が決定し注目されつつある。

このチャンスを掴みアイスホッケー競技が人気スポーツになる事を願い、政策科学という観点から日本におけるアイスホッケー競技の発展策を研究したい。

第二章 具体的な事例

(1)競技場不足

2014年現在、東京都にあるアイススケートリンクはわずか5つであり、東京都だけで1996年からの18年間で6つのスケートリンクが閉鎖している。

閉鎖の原因はアイススケートリンクの維持費と収入が吊り合わないことによる費用的な問題が一番だろう。

2013年2月に青森県の屋内スケート場整備構想検討会議が出した試算によると、建設費は約 95 億円、年間の維持費が2億3000万円だ。これに対し収入が年間7200万円。

毎年維持していくだけで1億6千万円の赤字になる計算だ。比較的競技人口の多い青森県でもこの赤字額なので、

東京やさらに南の県ではより多くの赤字がでているだろう。

その結果、毎年全国でいくつものスケートリンクが閉鎖してしまい、競技場が不足している状態が長く続いている。

(2)練習時間の制限

これは(1)で挙げた競技場不足と根本的な問題は同じだが、アイスホッケー競技者は極端に練習時間が制限される。

(明治神宮外苑|アイススケート場 HPより)

上記の図は2014年1月の明治神宮外苑アイススケート場のレンタルリンクの空き状況を示したものだ。

見ると分かるように、まず、レンタルできる時間が22時からという遅い時間になっている。一番遅い時間が27時30分となっていて、午前3時半ということになる。

このスケート場では18時までが一般営業の時間になっている。そして一般営業が終わったあとに競技者用にスケート場がレンタルされる。

小学生や中学生は深夜に練習することができないので早い時間からレンタルすることができ、その後に高校生が練習ということになるので、

大学生以上がレンタルできるのは22時以降となってしまうのだ。

東京都の高校生を具体例としてみると、朝は始発で遠く離れた一般営業が始まる前のスケートリンクへ行き6時から練習し、

夜は20時から練習し家に帰れるのは23時になるなんてことも当たり前のようになっている。

こんな生活が毎日できるはずもなく、実際にスケートリンクで練習ができるのは週に2日や3日となっているのが実情だ。

サッカーや野球のように学校のグラウンドで練習ができないので、他の競技と比較するとどうしても練習時間は限られてくる。

練習をできる時間や場所が限られているのは、アイスホッケー競技の低迷の1つの大きな理由となっているのではないだろうか。

第三章 海外におけるアイスホッケー

海外でアイスホッケーといえばまず一番にNHLが挙げられる。

NHLとはNational Hockey Leagueのことで、世界中にあるホッケーリーグの中でも最高峰のレベルにある。

アメリカにある23のチーム、カナダにある7のチームの計30のチームからなる。

1917年にカナダで設立され、およそ100年間の歴史がある。

観客動員数は延べ2146万人、1試合平均にすると1万7445人もの観客を動員する人気スポーツだ。

アメリカでは代表的な4つのスポーツ(アイスホッケー、アメリカンフットボール、バスケットボール、野球)が以前から

「北米4大プロスポーツリーグ」と呼ばれていた。

しかしNHLの人気自体がアメリカ内では他の競技に比べるとそれほど高いものではなく人気、収益共にカナダが大きく占めることからアイスホッケー自体を

「北米4大プロスポーツリーグ」から除き、アメリカンフットボール、バスケットボール、野球を「3大プロスポーツリーグ」と呼ぶ動きもある。

それでも、日本が参加するアジアリーグの平均観客数が1/10以下の約1000人、少ない時は500人程度であることを考えると、

いくら人気が低迷しているとはいえ、毎試合2万人弱の人が集まる人気スポーツであることは間違いないだろう。

第四章 日本におけるサッカー競技の発展

(1)他競技と比較したサッカー競技人口の推移

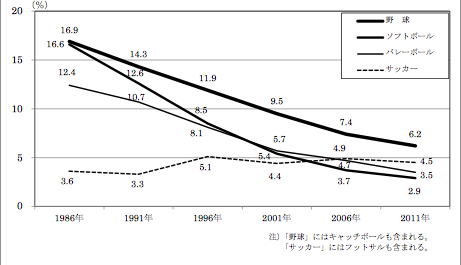

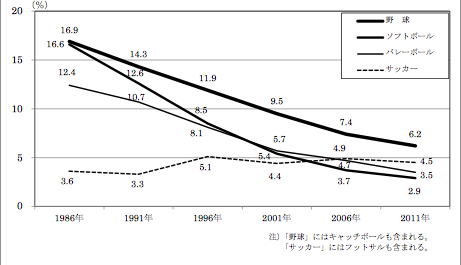

(統計からみたスポーツの今昔より)

上図は15歳以上を対象とした1986年から2011年までのスポーツの行動者率の推移である。

野球、ソフトボールとバレーボールの行動者率が一貫して10ポイントほど低下しているのに対し、サッカーは1996年に行動者率が最も高くなり、

その後やや停滞しているものの、ほぼ同じ水準を保っている。

(2)Jリーグ百年構想

他の競技が低迷する中、サッカー界では1993年にJリーグが開幕し盛り上がりを見せた。

そして1996年には「Jリーグ百年構想」が発表された。

Jリーグ百年構想とは、「Jリーグ百年構想~スポーツで、もっと、幸せな国へ」というスローガンの元、

「地域に根差したスポーツクラブ」を核としたスポーツ文化の振興活動であり、Jリーグが掲げる理念は社会に新鮮な衝撃を与えた。

具体的には、Jクラブの本拠地を「ホームタウン」と呼び地域社会一体となったクラブづくりを行う「ホームタウン活動」や、

クラブ地元地域の介護予防事業へ積極的な協力を行った。

これらの活動は、地域との繋がりを強めると同時にサッカー競技の普及に大きく貢献した。

第五章 総合型地域スポーツクラブ

(1)Jリーグの総合スポーツクラブ化

総合スポーツクラブとは、種目の多様性、世代や年齢の多様性、技術レベルの多様性を包含したスポーツクラブのことである。

女子サッカーチームやアイスホッケーチームも運営するAC長野パルセイロや、

冬期競技のスクールとしても普及や育成ができるクラブ運営の方針を明らかにしているコンサドーレ札幌などを筆頭に、

Jリーグ各チームの総合スポーツクラブ化が進んでいる。

他には、東京ヴェルディがバレーボールチームとバスケットボールチーム、湘南ベルマーレはトライアスロンとビーチバレーにも力を入れている。

(2)欧州型総合スポーツクラブa

Jリーグの総合スポーツクラブ化のビジネスモデルに、欧州の総合スポーツクラブがある。

例えば、スペインの首都マドリードに本拠地を置くレアル・マドリードは欧州王者に8回も輝いている名門バスケットボールチームを運営している。

また、ドイツのミュンヘンに本拠地を置くFCバイエルン・ミュンヘンは体操クラブを運営していたり、スペインのFCバルセロナはハンドボールチームを運営している。

このように、人気が強いサッカークラブが他競技の運営も同時に行っているというのは欧州では珍しいことではなく、日本のJリーグはこれらの運営を倣っている。

(3)欧州型総合スポーツクラブb

欧州型総合スポーツクラブの運営は、以下の利点を挙げることができる。

- ファンを共有化できる

- 運営や広報をまとめて行うことで経費を削減できる

- 競技運営で培ってきたノウハウをそのまま他競技でも活用することができる

- 他競技の赤字を人気競技が補填できる

しかし、日本におけるアイスホッケーのようなマイナースポーツが総合スポーツクラブ経営の足を引っ張る可能性があるという欠点もある。

また、 日本の「部活動」というスポーツのあり方にそもそもスポーツクラブという制度が合っていないのではないかという意見もあり、

安易に欧州型の総合スポーツクラブを模倣するだけでは日本における総合スポーツクラブ運営は成功しないだろう。

第六章 マルチスポーツ文化

アメリカでは、高校生までのアマチュア選手は複数のスポーツを掛け持ちするのが一般的である。

例えば、春から夏は野球、秋から冬はフットボールをするのが王道である。

幼い頃から選択肢を狭めることなく複数の競技をやることで、自分にあった競技を見つけることができるという考え方がこの文化の根底にはある。

逆に言えば、日本の高校生のように1年中同じスポーツをやること自体稀なことである。

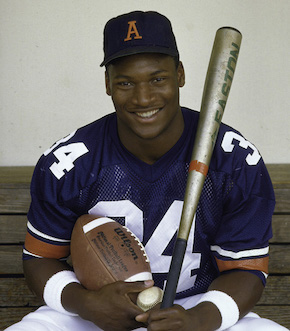

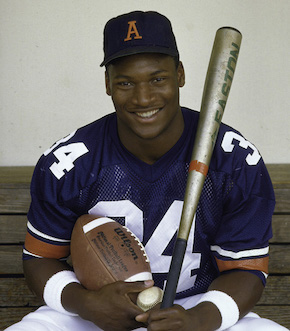

こうしたアメリカのマルチスポーツ文化は、MLB兼NFL選手であったボー・ジャクソンなどのマルチスポーツアスリートを生み出したのと同時に、

マイナースポーツを体験し、知る絶好の機会となっている。

(ボー・ジャクソン|Kingdom MAGAZINEより)

第七章 競技場不足問題の解決策

(1)神奈川スケートリンク関内の事例

2014年10月19日、「神奈川スケートリンク関内」がオープンした。

神奈川区には「神奈川スケートリンク」があり、同施設は年間15万~16万人の利用者がいた人気の施設であったが、

2014年6月に老朽化による建て替え作業を理由に一時閉館となった。

「神奈川スケートリンク関内」はこの建て替え作業の間に一時的に営業する施設である。

同施設は旧市立横浜総合高校の跡地を利用したもので、体育館の外装を残したまま氷を張ったものであり、

バスケットゴールなどの設備がそのままに残っている全国でも珍しいスケートリンクである。

このスケートリンクは期間限定の一時的な設備であるが、こうした体育館跡地などを利用したスケートリンクの建設事例は

第二章(1)で掲げた競技場不足問題の解決策として有効なものであると考える。

しかし、体育館跡地を利用したスケートリンクの建設だけでは、氷を張り、それを維持する為にかかるコストは

一般的なスケートリンクを建設するものと変わらず、競技場不足問題を根本的に解決することは困難である。

(2)樹脂を利用した人工スケートリンク

氷を張り、維持する為に必要となるコストの問題を解決する方法として、樹脂を利用したスケートリンクの活用がある。

樹脂を利用した氷のいらないスケートリンクは既に「アイスマジック」や「エキストラアイス」の名称で活用されており、

これを利用することにより、最もコストのかかる氷を張り、維持する作業が必要なくなる。

「エキストラアイス」を販売している三菱ケミカルホールディングスグループによれば、

本物の氷に限りなく近い滑走性を実現しながら、専用潤滑剤を約10日に一度散布するのみで施設を維持でき、

氷のリンク建設費用や維持費用を節約できるという。

この樹脂を利用したスケートリンクの建設技術と、同章(1)で述べた施設跡地を活用したスケートリンクの建設案を

併せて活用することで、競技場不足問題の根本となっている建設費、維持費の大幅な削減が可能であろう。

しかし、村主章枝氏が2013年12月24日にオフィシャルブログの中でこうした樹脂を利用したスケートリンクについて

「実際、樹脂に乗ったら、できることがあまりにも少なくて、振付を変更せざるをえなくなったり。」

と述べているように、実際には氷を使用したスケートリンクとは滑走性が異なり、上級者が競技で使う会場としてはまだまだ現実的ではない。

しかしながら、スケート競技初心者、未経験者がスケート競技を体験する場としては充分に活用することができるだろう。

第八章 先行研究

2011年に安田 亜実氏は「連盟・現場から見たアイスホッケー発展に向けた現状と課題」の中で、

アイスホッケーに関わる人間が、アイスホッケー界を変えてやる、という熱い気持ちをもって改革に臨んでいくことが一番重要であるとした上で、

するスポーツを向上していくためにはみるスポーツとしての考え方も必要で あり、みるスポーツを向上していくためにはするスポーツとして競技レベルをあげること、

競技者を増やしていくことも重要であると結論づけている。

第九章 政策提言

これまで、欧州を手本とした総合型地域スポーツの振興や、体育館跡地、人口樹脂を利用したスケートリンクの活用などを最終的な政策提言の前段階として

提案してきたが、本章では更に新たな政策を提言したいと思う。

それは、アイスホッケー選手の海外挑戦制度の整備・拡充である。現在、国内では東北フリーブレイズが海外挑戦制度を設けていて、

この制度を利用して平野 裕志朗選手がUSHLの加盟チームYoungstouwn phantomsにてプレーしている。

また、日光アイスバックスでは「世界に通用する選手の輩出」を達成する為、アイスホッケー先進国で成功をおさめている世界的なクラブからノウハウを学ぶことを

目的とし、海外との業務提携を結んでいる。

例えば、NHLのNew York Islandersと業務提携を結んでおり、提携内容としてはNew York Islandersのルーキーキャンプへ在籍選手を参加させることや、

チーム強化および育成システム構築の為の人材交流などがある。

寺尾勇利選手がこの海外業務提携に伴いNew York Islandersルーキーキャンプへ二年連続で参加しており、それを経て平野選手と同様にUSHLの加盟チーム

Waterloo Black Hawksにて現在はプレーしている。

ここまで紹介したように、日本のアイスホッケー界には海外へ挑戦する選手を応援する土壌はあるが、リーグ全体として海外挑戦を支援する具体的な制度はない。

そこで、世界で通用する実力のある選手、またはその可能性のある選手の海外挑戦を後押しするために、

国内アイスホッケー界の海外挑戦制度を整備するというのが私の政策提言である。

新たに海外挑戦制度を設けるにあたり、参考とすべき制度の一つに「なでしこジャパン海外強化指定選手制度」がある。

この制度は、欧州や米国などのレベルの高いリーグでトレーニングや試合を経験し、個人の強化を図ることを目的に、2010年に創設された。

具体的には、移籍支度金として20万円、移籍期間中の滞在費として日当1万円が支給されている。実際にこの制度を利用し、澤穂希選手や宮間あや選手などが

海外リーグでのプレーを実現している。

私が今回提言する海外挑戦制度の整備・拡充の具体的な内容は、実際に活用されているこの「なでしこジャパン海外強化指定選手制度」を手本とし、

日本アイスホッケー連盟による海外強化指定選手の選定、当該選手の海外挑戦における金銭的な支援を行うというものである。

海外挑戦する選手を支援する金銭的な余裕が国内アイスホッケー界にあるかというのが現実問題存在するが、上記のなでしこジャパンの制度と同じように

移籍支度金20万円、日当1万円を支給するとなった場合、選手1人につき年間約400万円が費用として必要となる。

日本アイスホッケー連盟の年間支出が毎年約5億~6億の間で推移しているのを考えると、例えば3人の選手を支援したとすると年間の支出のうち2~3%程度を

この制度に割く必要があることになる。この数字は決して低い負担増とはいえないものであるが、非現実的なものではない。

また、この制度によって海外トップリーグに日本人が在籍し、活躍して国内でのアイスホッケー認知が高まれば、

放映権やスポンサー料などの収入増によって回収可能な数字であり、長期的な投資としての側面を考えると大きすぎる負担ではないと考える。

ここまで、新たに海外挑戦制度の整備・拡充という政策を提言してきたが、この政策は国内のごく一部のトップ層のレベルを更に引き上げるだけのものに過ぎない。

そこで、これまで考察してきた、総合型地域スポーツクラブ振興案、体育館跡地、人口樹脂を利用したスケートリンクの活用案を組み合わせることで、

国内のトップ層、中間層、下層のレベルを総合的に向上させることが可能であると考える。

アイスホッケーを振興させるにおいて、入り口を広げるだけでも不十分であるし、トップ層の育成に力を入れるだけでも不十分である。

下層からトップ層までの全体的なレベルの引き上げを同時に行うことこそがこれまで低迷してきたアイスホッケー人気を向上させるのに必要なことではないだろうか。

参考文献・WEBサイト

Last Update:2016/02/05

© 2013 Ayato Shiroyama. All rights reserved.