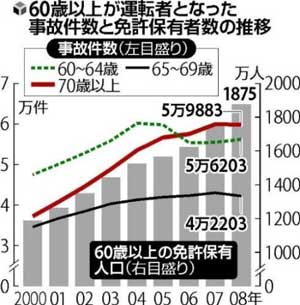

弌揟丗僩儗儞僪儅僈僕儞僩僺僢僋僗傛傝敳悎

丂偙傟偐傜偺幮夛偱敪惗偡傞偲巚傢傟傞塭嬁偵偼丄夁慳壔偵傛傞傕偺偺偲崅楊壔偵傛傞傕偺偺擇偮偑峫偊傜傟傞丅

丂夁慳壔偵傛傞傕偺偵傛傞塭嬁偲偟偰偼丄埲壓偺傕偺偑峫偊傜傟傞丅

偙偺偙偲偐傜傕廬棃偺乽堏摦庤抜乿偱偼丄彨棃偺幮夛偵懳墳偱偒側偄偙偲偼柧敀偱偁傞丅

丂崅楊壔幮夛偵偍偄偰峫偊傜傟傞楬慄僶僗帠嬈偺擄偟偝偼嘆棙梡幰偺尭彮傪怘偄巭傔丄偝傜偵憹傗偡偙偲嘇楬慄僶僗帠嬈帺懱偺惗嶻惈傪岦忋偝偣傞偙偲偺擇偮偱偁傞偲峫偊傜傟傞丅

丂師偺復偱偼偙傟傜偺壽戣傪夝寛偡傞庢傝慻傒傪徯夘偟丄帺傜偺惌嶔採尵偵偮側偘偨偄偲巚偆丅

丂挰塩僶僗偑桞堦偺岞嫟岎捠偱偁傞嶉嬍導偲偒偑傢挰偱偼丄偐偹偰偐傜偦偺晄曋偝偐傜棙梡幰偑尭傝懕偗愒帤偑奼戝偟偰偄偨丅偦偙偱偲偒偑傢挰偼柉娫帠嬈幰偲偟偰妚怴揑側庢傝慻傒傪峴偭偰偄偨乽僀乕僌儖僶僗乿偵巟墖傪梫惪偟偨丅

丂偲偒偑傢挰偺壽戣偼嘆棙梡幚懺傪偩傟傕攃埇偟偰偄側偄嘇楬慄偑挿戝偱擇帪娫偵堦曋偟偐側偔嬌傔偰晄曋嘊奨偼梊嶼晄懌偱偁傝憹曋偺偨傔偺戝暆側憹幵偼晄壜擻丄偺嶰揰偱偁傞丅

丂偦偙偱僀乕僌儖僶僗偼師偺傛偆側夵妚傪峴偭偨丅嘆棙梡幚懺偺攃埇偵偮偄偰偼丄慡幵偵GPS傗愒奜慄僙儞僒乕傪憰旛偟偨偩偗偱偼側偔丄偦偺僨乕僞傪夝愅偟偰幚懺傪柧妋偵偟偨丅

丂偝傜偵嘇塣峴杮悢偺晄懌傪曗偆偨傔丄偦偺庡場偲側偭偰偄偨挿戝側楬慄傪夵慞偡傞昁梫偑惗偠偨丅偦偙偱僴僽偲側傞僶僗僙儞僞乕傪愝抲偟丄僴僽仌僗億乕僋曽幃偺楬慄恾傪嵦梡偟偨丅堦楬慄枅偺嫍棧傪抁弅偡傞偙偲偱戜悢傪憹傗偡偙偲側偔曋悢傪憹壛偝偣偨丅傑偨僴僽娫側偳偺戝偒側廀梫偑偁傞楬慄偼廤拞揑偵憹曋傪偡傞側偳僟僀儎傪嵟揔壔偟丄棙曋惈傪岦忋偝偣偨丅偝傜偵榁恖側偳曕峴崲擄側恖乆偵岦偗偰丄帺戭嬤偔偐傜僴僽傑偱傪憲寎偡傞僨儅儞僪僶僗偺塣峴僒乕價僗傪幚巤偟丄暆峀偄廀梫偵懳墳偡傞庢傝慻傒傪峴偭偨丅

丂摨帪偵嘊梊嶼晄懌偲偄偆壽戣傕夝寛偟丄嵟廔揑偵弶擭搙偱棙梡幰偼俀俆亾憹壛丄嬫娫偵傛偭偰偼嵟戝嶰攞偺憹敪偵惉岟偟偨丅

丂慜復偱偼僴僽仌僗億乕僋曽幃傪嵦梡偟偨僀乕僌儖僶僗偺夵妚偵偮偄偰庢傝忋偘偨偑丄杮復偱偼偦偺庢傝慻傒傪偝傜偵敪揥偝偣偨夵妚偵偮偄偰徯夘偡傞丅

丂尦乆搶拋晝懞偱偼懞塩僶僗偲僀乕僌儖僶僗偑暿屄偺僟僀儎丒塣捓宯摑傪巊梡偟岞嫟岎捠栐傪宍惉偟偰偄偨丅偟偐偟丄廳暋偡傞嬫娫傗傢偐傝偵偔偄塣捓懱宯偑棙梡幰偵偲偭偰偼晄曋偱偁傝丄宱塩傪摑崌偟偰僀乕僌儖僶僗偑塣塩傪堦庤偵扴偆偙偲偵側偭偨丅

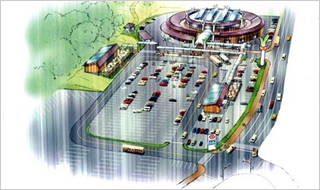

偦偙偱僀乕僌儖僶僗偼偲偒偑傢挰偲摨條丄搶拋晝懞偱傕僴僽仌僗億乕僋曽幃傪庢傝擖傟偨夵妚傪摫擖偟丄僴僽偲側傞僶僗僙儞僞乕傪摴偺墂乽榓巻偺棦乿偵愝抲偟楬慄傪岠棪壔偟偨丅傑偨塣捓宍懺傪僝乕儞暿塣捓偲偟偰傢偐傝傗偡偔偟偨丅

丂偝傜偵僀乕僌儖僶僗偼夵妚傪堦曕恑傔丄乽彫偝側嫆揰峔憐乿偲偟偰榓巻偺棦偵僞乕儈僫儖偩偗偱偼側偔捈攧強傗娤岝埬撪強傪愝抲偟丄恖乆偺惗妶嫆揰偲偟偰妶梡偡傞偙偲傪栚巜偟偨丅偙偺傛偆偵僴僽僞乕儈僫儖偦偺傕偺傪乽懞偺擌傢偄嫆揰乿偵偡傞偙偲偵傛偭偰丄僶僗偵傛傞抧堟偺妶惈壔傪偡偡傔傛偆偲偟偰偄傞丅

丂娾庤導杒僶僗偱偼丄楬慄僶僗偺棙梡媞尭彮偵傛傞惗嶻惈掅壓偑栤戣偵側偭偰偄偨丅偦偺堦曽丄儎儅僩塣桝偱偼攝払僪儔僀僶乕晄懌偑怺崗壔偟僒乕價僗偺幙偺掅壓偑壽戣偲側偭偰偄偨丅

丂偦偙偱椉幮偺棙奞偑堦抳偟丄楬慄僶僗偺屻晹傪壿暔幒偲偟偰夵憿偟丄戭攝曋偺壸暔傪僶僗偵傛偭偰戙峴桝憲傪峴偆乽壿媞崿嵹乿傪幚巤偟偨丅偙傟偵傛偭偰楬慄僶僗偺惗嶻惈偼岦忋偟丄戭攝僪儔僀僶乕晄懌偲偄偆儎儅僩塣桝偺壽戣傕夝寛偡傞偙偲偵惉岟偟偨丅

丂廬棃偼摴楬塣憲朄偵傛傝乽椃媞桝憲乿偲乽壿暔桝憲乿偼柧妋偵嬫暿偝傟偰偍傝丄乽壿媞崿嵹乿偼堦掕偺忦審壓偵偍偄偰偺傒擣傔傜傟偰偄偨丅

偟偐偟彮巕崅楊壔丒夁慳壔偺恑峴偵傛傝崙搚岎捠徣偼曽恓傪揮姺偟丄夵惓抧堟岞嫟岎捠妶惈壔嵞惗朄摍偵傛傝乽堎嬈庬偵傛傞桳彏椃媞桝憲丄桳彏壿暔桝憲傪壜擻偲偡傞傋偒乿偲偟偰悇恑偺棫応偵棫偭偰偄傞丅

丂偙傟傑偱徯夘偟偰偒偨嶰偮偺庢傝慻傒傪摜傑偊丄惌嶔採尵偵桳岠偲巚傢傟傞梫慺傪惍棟偡傞丅嘆僴僽仌僗億乕僋曽幃偺楬慄嘇條乆側嫆揰傕廤栺偟偨僞乕儈僫儖嘊壿媞崿嵹丄偺嶰揰偱偁傞丅

丂

丂偙傟傜偺梫慺傪惙傝偙傒丄慡崙奺抧偵揥奐壜擻側師偺復偱惌嶔傪採尵偟偨偄偲峫偊傞丅

丂偙傟傜傪摜傑偊偰巹偑採尵偡傞惌嶔偼乽摴偺墂側偳傪妶梡偟偨惍旛偑梕堈側楬慄僶僗偺僴僽僞乕儈僫儖愝抲偺悇恑乿偱偁傞丅

丂偙傟偵傛傝嘆僴僽仌僗億乕僋曽幃偺楬慄偺嵦梡傪壜擻偲偟丄嘇偦偺僴僽僞乕儈僫儖偺廃埻偵惗妶嫆揰傗峴惌巤愝丒娤岝巤愝丄偝傜偵嘊壿媞崿嵹偵傛偭偰廀梫偑尒崬傑傟傞暔棳嫆揰傕暪愝偟偰丄抧堟偺拞怱揑側嫆揰偲偡傞偙偲傪栚巜偡丅

丂偦偟偰嵟廔揑偵偼乽岞嫟岎捠偵傛傞僐儞僷僋僩僔僥傿壔乿偲乽抧堟偺妶惈壔乿傪悇偟恑傔傞丅

丂丂

丂僞乕儈僫儖廃埻偵岞嫟巤愝傗懠偺惗妶僀儞僼儔乮僐儞價僯傗嬧峴丒梄曋嬊摍乯側偳偺條乆側巤愝傪愝抲偡傞偙偲偱恖乆偺岎棳傗堏摦傪憂弌偟丄抧堟宱嵪傪弞娐偡傞偙偲偑婜懸偱偒傞丅偝傜偵暔棳嫆揰傪抲偔偙偲偵傛偭偰嵞攝払偺昁梫惈傪尭彮偡傞偙偲傕壜擻偵側傝丄暔棳帠嬈幰偵偲偭偰傕恖嵽晄懌傪夝徚偡傞偙偲偑尒崬傑傟傞丅

丂傑偨崅楊幰側偳挿嫍棧偺堏摦偑崲擄側恖乆偵偲偭偰傕丄僞乕儈僫儖傑偱峴偔偩偗偱條乆側廀梫傪枮偨偡偙偲偑壜擻偲側傝丄棙曋惈傪崅傔傞偙偲偵側傞丅

丂僴僽僶僗僞乕儈僫儖偼彮巕崅楊壔丄夁慳壔偺恑傫偩抧堟傪嵞妶惈壔偝偣傞廳梫側僇僊偲側傞偺偱偁傞丅